建筑构造课程理论与实践教学整合方法研究

2014-09-22王雪英许东吴雅君

王雪英 许东 吴雅君

摘要:为了强化建筑教育中的实践教学,在建筑教学改革中尝试将建筑构造课程理论教学与实践教学进行整合。文章通过分析建筑构造课程教学中存在的主要问题,提出了整合方案,即在理论教学中穿插实践教学环节;鼓励教师在教学中尽可能地为学生提供实践机会,为学生实践能力的培养搭建不同形式的实践教学平台。

关键词:建筑构造;理论教学;实践教学;课程设计;公开讲析

中图分类号:G642.0;U 文献标志码:A 文章编号:1005-2909(2014)04-0100-03

一、建筑构造课程教学存在问题的分析

(一)问题的提出

目前,国内建筑学专业建筑构造课程本科教学分为理论教学与实践教学两个阶段。理论教学又往往分为两部分,即低年级的“建筑构造(一)”(以讲授一般建筑构造原理为主)和高年级的“建筑构造(二)”(以讲授特种建筑构造为主)。“建筑构造实习”通常安排在“建筑构造(一)”或“建筑构造(二)”理论教学后进行[1],目的是让学生通过参观实践,巩固建筑构造理论知识,提高学生对建筑构造知识的认知和创新能力,进而将构造设计理论应用于建筑设计,为后续的施工图综合训练、设计院实习等教学环节奠定基础,以达到培养职业建筑师的教学目标。

从用人单位反馈的往届毕业生使用情况来看,多数毕业生缺乏对建造技术作为建筑本质的认识,所掌握的建筑构造知识未能与建筑建造和建筑设计相结合,以致建筑构造设计能力有限而难以胜任自己的岗位工作。

(二)问题产生的原因

首先,建筑构造课程各教学环节之间脱节,缺乏连贯性,彼此不能有效整合,无法实现互补。如建筑构造课程理论教学与构造实习两个环节,学生对理论知识的理解需要建立在实践的基础上,有了实践认识才有利于学生“吃透”书本理论知识。而目前的先理论再参观实习的教学模式,使学生在理论学习阶段由于未接触实践而影响其对理论知识的理解。虽然教学中多数教师利用课件展示工地图片,试图将构造节点“说明白”,然而学生对需要多视角、全方位理解的复杂构造节点,仍然感到抽象,难以理解,并最终失去学习兴趣。而以往建筑实践环节内容单一,且学时较少;参观过程又往往受到工地管理和时间的限制,学生在工地上主要是参观,没有参与动手的机会;教学参观对象也受工程进度、工程类型的局限,以致参观实习最终变成走马观花而流于形式。

其次,建筑构造课程教学忽视理论知识与实践的结合,严重影响了对学生独立构造设计能力的培养。由于缺乏实践应用能力,学生在建筑施工图综合训练等课程设计环节往往难以完成建筑构造节点设计工作。多数学生作业中出现构造节点与设计立面不对应,甚至不同设计方案节点也相互拷贝的现象。在高年级的设计院实习中,学生也只能成为旁观者,或仅仅将设计停留在方案阶段而无法胜任施工图的绘制工作。

二、 建筑构造课程理论教学与实践教学的整合

针对上述建筑构造课程教学存在的问题,2009年以来,笔者所在的辽宁工业大学艺术设计与建筑学院对建筑构造课程教学进行了改革。

(一) 重视对建筑构造课程体系的介绍

建筑构造课程体系实质上主要是由建筑构造理论课(含建筑构造(一)、建筑构造(二))和建筑实践教学环节(建筑构造实习、施工图综合训练、设计院实习等)构成的。课程教学改革思路是强化理论环节与课程设计及参观实践等环节的整合,即在理论教学中穿插实践教学,通过实践及时消化理论知识,并及时在实践中加以应用,通过理论—实践—再理论—再实践的循环教学过程,达到学生学以致用的教学目的。教师在实际教学工作中,可对建筑构造课程体系进行宏观介绍,必要的话可将整个构造课程体系通过指导书的形式下发给学生,让学生在学习过程中,明白各环节的学习目的和学习方法,充分认识到建筑构造与工作实践的密切关系,调动学生学习的积极性,使其在学习中能够做到有的放矢。

(二)理论教学中穿插实践教学环节

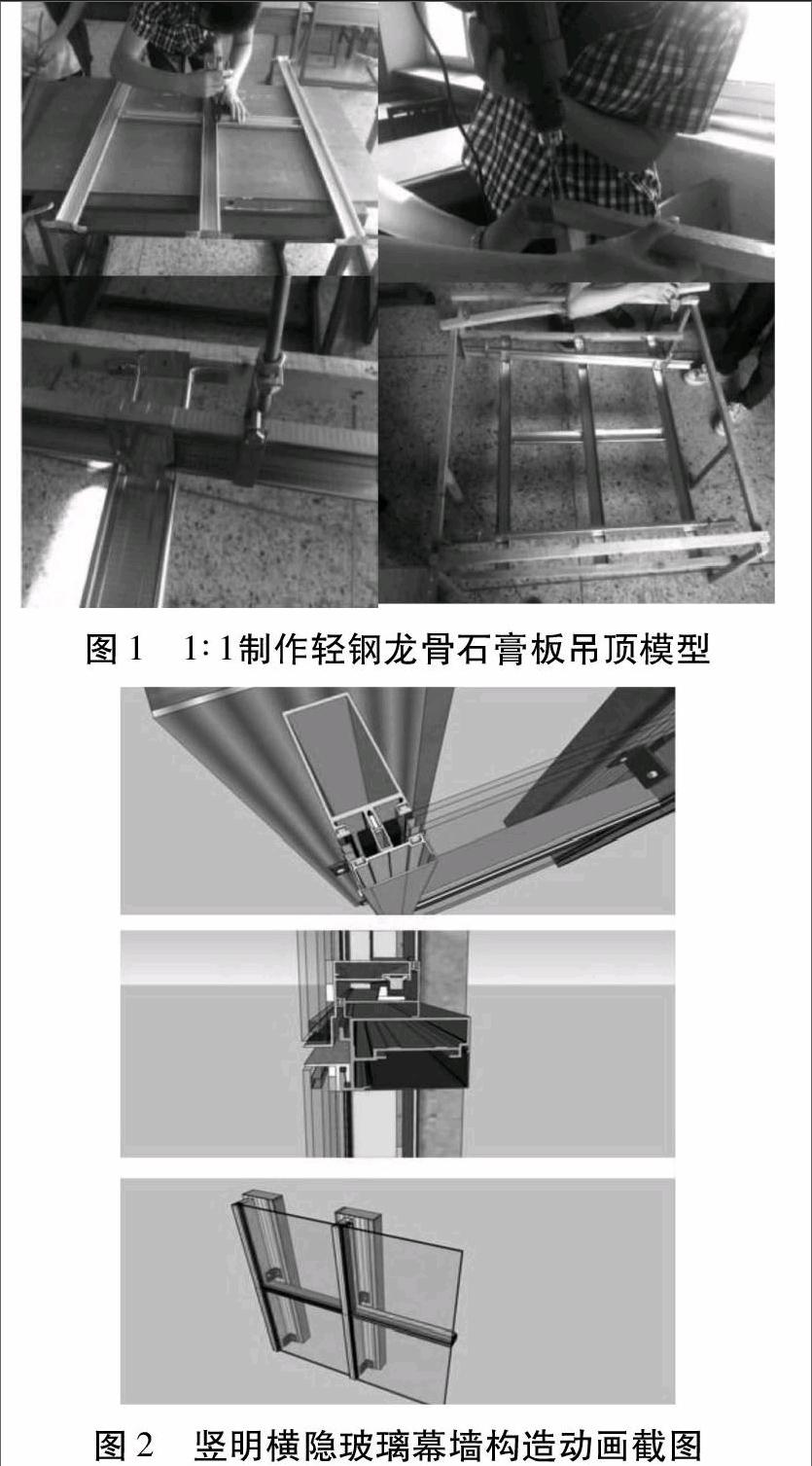

实践教学的作用是通过实践加强直观教学,帮助学生更好地消化理论知识,提高学生对理论知识的认知能力,建立理论教学与实际应用的联系[2]。实践教学一方面可结合理论讲解内容组织学生参观构造实验室和工地,另一方面也可通过播放现场施工录像和展示工地现场图片等手段,多视角地再现复杂构造节点的建造过程,使学生从多个角度深入理解构造节点内部知识的重点和难点,激发学生的学习兴趣,提高教学效果。对取材较为方便、施工难度也不大的构造节点,也可引导学生参与实际建造(如砖墙的砌筑、建筑吊顶、干挂石材等),增强学生的动手能力。如图1为学生在1∶1制作轻钢龙骨石膏板吊顶模型,学生在搭建空间骨架(用空间骨架代替楼板、墙等吊顶所依附的结构)的基础上完成吊顶节点的制作,该节点由小组中 的4名成员共同完成。通过搜集资料、网上查阅并观看视频资料、购买材料、现场参观、与工程技术人员咨询、访谈等实际操作,学生对组成吊顶的构件(主龙骨、次龙骨、横撑龙骨)及各构件连接件有了全面的了解,熟悉了材料的性能及材料连接原理。对于那些较为复杂或施工难度较大的构造节点(如建筑玻璃幕墙),可将构造节点建造过程制成多媒体动画模型,图2为学生电脑制作的竖明横隐玻璃幕墙构造动画截图,该动画模型多角度地展示了建筑幕墙节点的细部构造,加强了直观教学。模型制作过程加深了学生对理论知识的学习,加强了学生在专业知识方面的交流和团队合作,同时也使学生经受了更多的社会历练,学生受益匪浅。

(三) 理论教学中穿插课程设计

建筑构造课程教学目的是让学生具有建筑构造设计能力,并建立建筑构造与建筑设计的联系[3]。采用在理论教学中穿插课程设计的教学模式,是以工程设计为目标,通过提高学生的施工图绘制能力,熟练掌握构造设计知识在实际设计工作中的应用。

课程设计教学环节需要结合理论教学内容同步进行。如讲解楼梯建筑理论知识后,可结合上述模型制作环节,要求学生选取校园内某建筑楼梯进行实测,量取尺寸后将其做成楼梯模型。在学生对楼梯有了初步感性认识的基础上,教师再进一步对其具体讲解楼梯的设计方法和施工图表达方法,最后安排有关楼梯模型课程设计环节,要求学生在给定的设计条件下独立完成楼梯的实际设计,并绘出楼梯详图(施工图深度)。在理论教学中穿插课程设计的教学模式还可以运用到如建筑散水及勒脚、屋面排水、建筑变形缝等节点的教学中。

建筑构造课程理论教学结束后,可安排一项综合课程设计题目(如绘制某教学楼或宿舍楼节点大样),将所有理论教学内容及小型设计环节进行一次整合。具体实施方法是选定身边熟悉的某校园建筑,要求学生对其外观立面进行测绘并“设计”该建筑的墙身大样、变形缝、雨篷等节点详图。选定身边熟悉的校园建筑是为了方便学生测绘,搜集数据,为今后设计提供实际参考依据。同时也为了帮助学生建立实测数据与视觉尺度的联系,让学生熟悉建筑常用数据,并将“构造设计”与实际工程结合起来,以此增强学生对理论知识与实践运用紧密联系的认识。

(四)重视对课程设计及实践成果的公开讲析

教师应重视对实践环节与课程设计成果的公开讲析。公开讲析是对学生实践活动的总结。讲析过程中,学生首先对自己的设计作品自讲自析,展示成果并介绍作品的形成过程。学生实践成果的公开展示有利于学生彼此之间的学习交流,也能调动学生的学习热情。教师最后对学生作品进行讲评,即分析并比较学生对现有建筑采取的构造措施的合理性及可行性。如果能将其真实节点构造与学生的设计进行对比教学,效果会更好。

三、结语

高等建筑教育应以实践为基础,教师应尽可能地为学生提供实践机会,搭建不同形式的实践教学平台[4]。实践证明,学生实际动手制作模型以及建立在实测基础上的课程设计的教学效果很好。在实践过程中学生表现出浓厚的兴趣,实际动手能力也有明显提高。经过几年的教学探索,建筑构造理论教学与实践教学的整合已产生了良好的教学效果。为了保证课程设计与模型制作等实践环节的顺利完成,学生对理论知识的学习更重视了,理论课堂上注意力也更集中了,学习的主动性增强了。当然,建筑构造理论教学与实践教学的整合仍需要不断完善,教师还应在找准教学关键点,合理安排各环节教学课时上下功夫,建筑构造课程教学改革仍然任重道远。

参考文献:

[1]许东.建筑构造课程教学改革的探索实践[J].辽宁工业大学学报,2011(6):127-128.

[2]祝培生,王时原,郭飞. 建筑构造模型与材料教学基地的建设与实践. 实验室科学,2011(14):183-186.

[3]吕小彪,邹贻权,徐俊. 结合建筑设计课程的建筑构造教学探讨. 高等建筑教育,2011(2):86-88.

[4] 樊振和.从建筑构造课程教学改革实践看学生综合能力的培养.建筑,2007(25):137-141.

(编辑 王 宣)