高等建筑教育与建筑文化遗产的保护

2014-09-22李婧杨菁张龙

李婧+杨菁+张龙

摘要:天津大学与北京故宫博物院在建筑文化遗产保护方面的多次合作,是中国建筑遗产保护研究领域具有代表性的合作范例。文章系统回顾了天津大学与故宫博物院在建筑文化遗产保护方面的合作历史,揭示了高校在建筑文化遗产保护领域的优势,以及其在不同历史阶段文化遗产保护工作的特点,阐述了跨学科合作、培养复合型专业人才、建立共享平台的重要性,指出建筑教学科研融入文化遗产保护工作对建筑教育创新实践的必要性。

关键词:天津大学;故宫博物院;建筑教育;文化遗产保护

中图分类号:G64245;U 文献标志码:A 文章编号:1005-2909(2014)04-0001-04

中国高等学校的建筑院系凭借人才资源和学术优势,已经成为建筑文化遗产保护研究领域的一支重要力量。高校与文物部门优势互补性的合作,促进了高校教学、科研、生产实践和文化遗产保护事业的共同发展。天津大学与北京故宫博物院曾多次在文化遗产保护领域倾力协作,在建筑文化遗产保护史上留下了一段佳话,反映出高校从事建筑遗产保护工作的特征和优势。如今双方进一步深化并扩展合作领域,在建筑文化遗产保护方面不断创新,成效显著。回顾天津大学与故宫博物院的合作历程,研究并汲取其中的宝贵经验,对加强高校与文物部门的合作,充分发挥各自的优势,促进“产—学—研”一体化良性发展的建筑文化遗产保护事业,具有十分重要的现实意义。

一、天津大学与北京故宫博物院合作历史回溯

(一)北京中轴线测绘

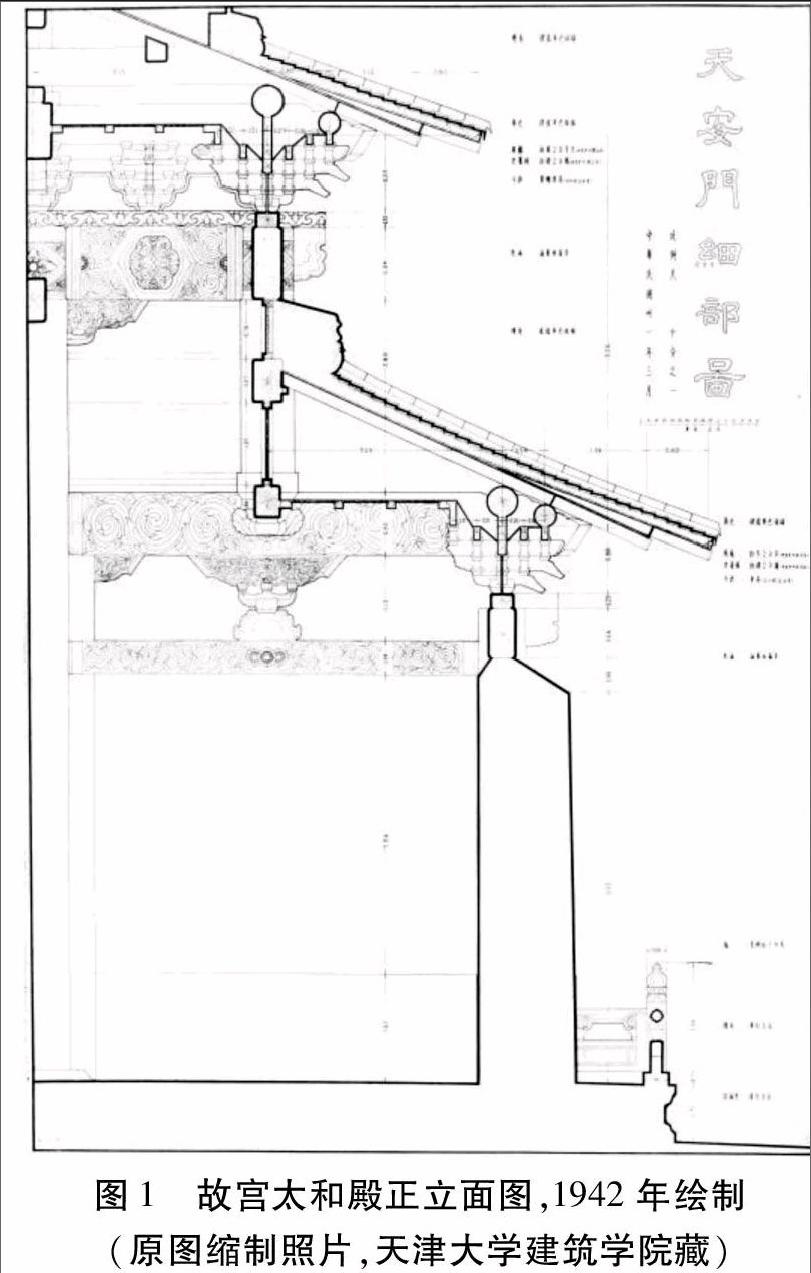

中国营造学社于1934年至1937年间测绘北京故宫建筑[1],完成了前朝主要建筑的测绘手稿。华北沦陷后,学社主要成员南迁,社长朱启钤先生基于文化遗产保护的考虑,积极筹划促成基泰工程司与建设总署都市计划局签约,承揽了北京中轴线建筑的测绘工作[2]。基泰负责人张镈先生,自1940年起兼任天津工商学院建筑系(今天津大学建筑学院前身)教授,门下有毕业生10人,自愿参加了中轴线建筑测绘工作[3],并组织了20余人的测绘队伍[4]。自1941

年经三载努力,学院师生完成“图纸360余张,内外照片多帧及手稿”[2]。这些图纸十分严谨、专业,图面内容丰富,信息翔实。此外,大量建筑彩画、纹样的繁复图案也被完整地绘制出来(图1)。

(二)建国后古建筑测绘实习

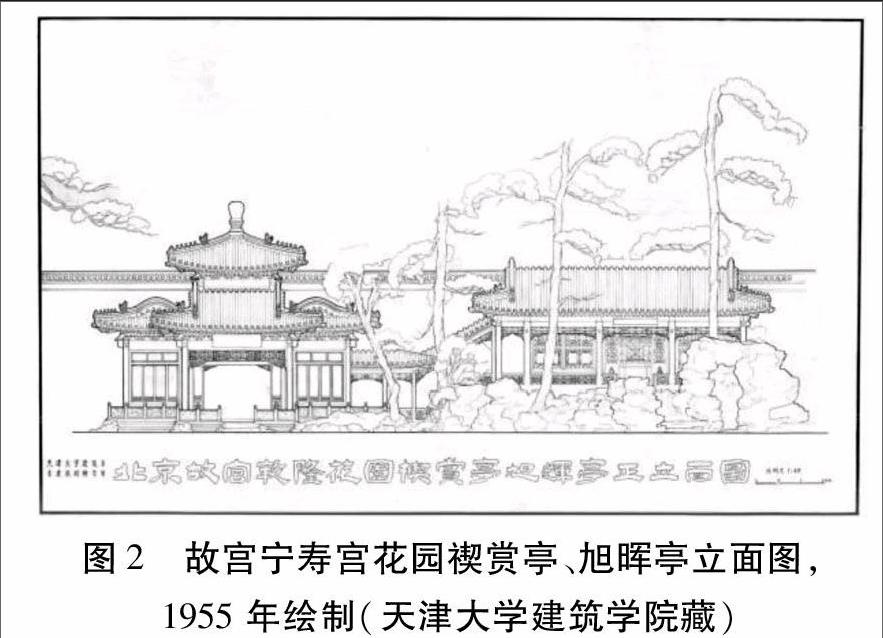

1952年,天津大学建筑系(即今天津大学建筑学院)成立后,原中国营造学社成员卢绳作为该系建筑历史学科的创始人,积极倡导古建筑测绘活动,并于1954年在全国高校率先设置古建筑测绘实习课程。北京故宫博物院古建筑专家单士元先生与卢绳先生都曾供职于中国营造学社,其对天津大学古建筑测绘实习课程教学给予了大力支持,天津大学师生于1955年和1962年两次测绘故宫内园林建筑,完成140余张图纸,部分测绘实习成果集结印制成《清代苑囿建筑测绘图集》。香港学者李允和先生在其著作《华夏意匠》中,引用了其中的故宫建筑测绘图纸(图2),并由此说明“50年代之后中国古典建筑的调查研究工作已经在全国各地分别由有关部门大量地全面展开了”[5]。

十年动乱期间,由于故宫博物院和天津大学的悉心收藏,故宫内廷测绘图纸得以完好保存。文革之后,天津大学建筑历史学科建设在冯建逵先生的主持下重回正轨,古建筑测绘实习旋即得到恢复。1986年,由冯建逵先生主持,以清代内廷宫苑和皇家苑囿园中园为主题,对文革前的测绘图展开系统整理。经过进一步实地考察,总结了宫廷内苑的造园手法,并将成果综合出版为专题论著《清代内廷宫苑》与《清代御苑撷英》。1991年,天津大学古建筑测绘实习队伍再赴故宫,完成了慈宁宫与西三所建筑的测绘图纸。

二、在教学与人才培养方面的全面合作

天津大学与北京故宫博物院开展学生古建筑测绘实习,是建国后文物部门与教育系统之间的最早合作实践。在故宫博物院的支持与配合下,天津大学建筑系秉承以高校力量研究、保护民族文化遗产的优秀传统,完成了高质量的测绘工作,促进了相关理论的研究,为推动建筑院校开展中国建筑遗产保护研究工作奠定了基础,也为高校建筑专业优质人力资源融入遗产保护事业积累了经验。

目前,天津大学和故宫博物院的合作在进一步扩展深化,在测绘实践、学术研究、人才培养等诸多方面的交流合作,取得了丰硕的学术成果和显著的社会效益,培养了大批文物保护专业人才,为高校与文化遗产研究机构的互动发展积累了宝贵经验。

(一)依托现场的实践教学

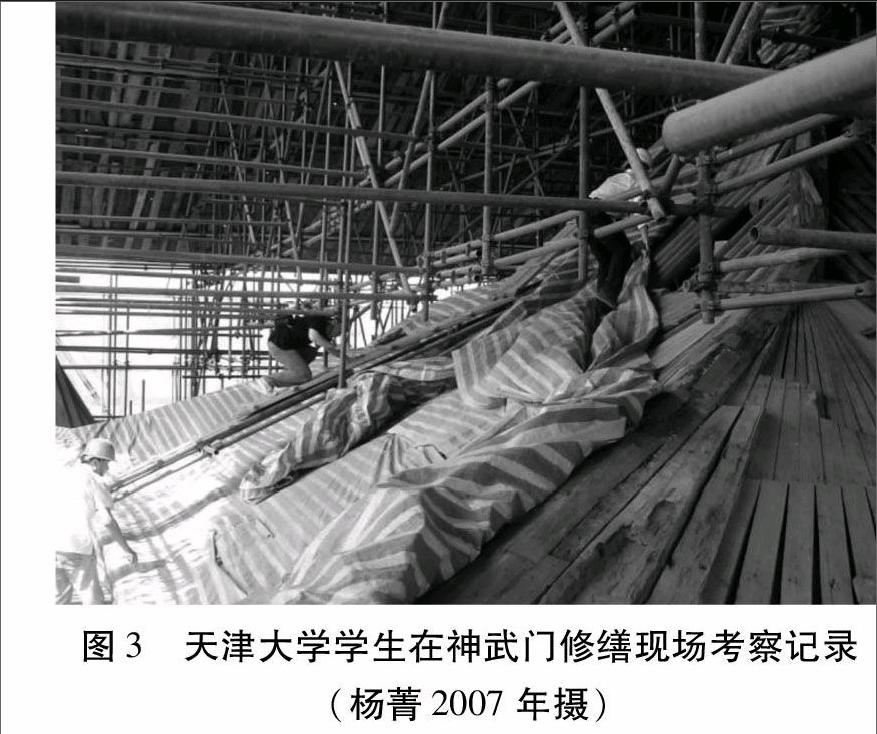

近年来故宫对古建筑进行大修,天津大学建筑学院研究生得以进入太和殿、慈宁宫和神武门等修缮现场学习研究。一方面深入施工现场了解明清建筑的结构和做法(图3),另一方面帮助记录施工步骤,测绘建筑构件(图4)。这些活动促使天津大学师生从教学和科研两方面融入文化遗产保护的实践和研究。

在教学上,学生在古建筑修缮现场的实践活动不再仅仅是单纯的测绘记录,而是兼具勘察、研究性质的综合调研。学生既尝试到发现、钻研的乐趣,也加深了对建筑遗产实物的认识,这一活动对学生进行相关学术研究,真正践行文物保护的真实性原则具有重要意义。

在科研上,学生在古建筑现场测绘过程中逐渐抛开程式化束缚,重视建筑实物做法的真实细节,发现了大量实物细节与形制规律,对其相关学术研究十分有益。例如,1991年测绘故宫西三所时,学生发现一座单体建筑的吻兽一侧为龙一侧为凤的特殊实例。再如,将明嘉靖时期的故宫天一门和故宫、清东陵、明十三陵等建筑群中较早出现的遗构,与清雍正朝之后营建的建筑对比后,可以看出雍正朝前后建筑檐口由勾头坐中转为滴水坐中的实质性变化。这些实物信息均反映出明清各个时期建筑细节的变迁与实际的构造做法特征,引起学术界对长期以来明清官式建筑遵循严整尺寸权衡体系认识的重新思考。

(二)故宫专家参与教学活动

天津大学积极主动邀请文物界知名学者参与教学的指导工作。文物界专业人员工程实践经验丰富,而高校教师长于理论研究,双方各有所长。密切双方的学术交流,取长补短,对于专业人才的培养和全面发展大有裨益。

近些年来,天津大学利用各种学术交流机会,陆续邀请了故宫博物院专家进入课堂,和学生交流古建筑知识和遗产保护观念。先后任职于故宫博物院的几位古建筑专家——单士元、于倬云、傅连兴、石志敏先生等都曾受邀为天津大学古建筑测绘实习的学生讲课。2013年10月13日,故宫博物院院长单霁翔走进天津大学北洋大讲堂,将一场名为“把壮美的紫禁城完整地交给下一个600年”的精彩演讲带给天津大学师生(图5)。面对优秀的古代建筑杰作,加上业内专家的评析引导,有效地激发了学生的民族自豪感和对传统文化的认同,对学生知识层面的拓展与文化修养的提高也具有深远的意义。

(三)合作培养复合型专业人才

故宫作为中国古建筑最典型的代表,是培养学生专业素质的绝佳场所。在本科生培养方面,古建筑测绘实习侧重空间认知反向训练,促使学生对图形与空间关系有更为透彻的理解。同时,古建筑测绘实习能促进学生对民族建筑的自豪感,有助于学生理解和吸收传统建筑文化的精华,为日后设计具有传统文化特色的建筑奠定基础。

在研究生培养方面,冯建逵先生作为天津大学建筑历史学科的带头人,1978年招收了首批建筑历史与理论专业的研究生。在其众多的研究生中有相当多的优秀学术人才被输送到故宫博物院等文保单位,进行进一步的实践与深造。这些具有古建筑知识、遗产保护理论和建筑学背景的复合型人才在各自的工作岗位上发挥了突出作用。

三、建筑遗产保护研究的拓展与深化

(一)文物建筑测绘及图像记录的规范化研究

文物建筑的测绘记录是对其进行保护、研究、修缮的重要基础工作。为消除文化遗产记录信息不完整、不规范等弊端,2007年天津大学与故宫博物院、中国文物信息咨询中心合作开展国家自然科学基金项目“文物建筑测绘及图像信息记录的规范化研究”。天津大学组织人员深入故宫太和殿、神武门等保护工程工地,通过探索大木构件、屋顶瓦件和隐蔽部位构造特征的测量与记录方法,研究制订以工匠为主体实施隐蔽部位与施作流程记录的技术策略,有效解决了长期以来专业技术人员难以常驻工地的实际问题。该方案得到了故宫博物院专业人员的高度评价,并在施工单位积极推广。此外,基于大量故宫建筑保护现场的测绘和记录,2009年天津大学建筑学院狄雅静博士完成了毕业论文《中国建筑遗产记录规范化初探》,显示出高校的科研优势与文化遗产保护实践结合所产生的综合效益。可见,高校和文物保护单位的紧密合作,有助于高校的科学研究工作。

(二)中国历史建筑与传统村落保护协同创新研究

新世纪以来,中国文化遗产保护事业进入重要的战略机遇期。为推动文化遗产事业的科学发展,《国家文物事业发展十二五规划》提出,“鼓励科研院所、遗产地、遗产管理机构联合创建遗产保护科技联盟,以打破我国文化遗产保护工作的条块分割而带来的资源浪费。”规划将文化遗产保护提升到国家战略的高度。以此为契机,天津大学与故宫博物院合作建设“中国传统村落与建筑遗产保护协同创新中心”(图6),拟围绕线性遗产、大遗址、古建筑群、近代遗产、传统村落、民间文学、民间艺术、民俗等八大研究方向进行探索。通过整合高校、政府部门、行业学会、科研院所等协同单位的优势资源,打破传统物质与非物质二元划分界限,建立成果共享平台与人才储备库,在文化遗产保护、传承与人才培养等领域开展合作。这一战略方针是对文物保护领域长期条块分割状况的突破,将有助于高校人才、学科、科研三位一体创新能力的提升,也有助于国家文化软实力与国际影响力的增强。

四、结语

天津大学与故宫博物院的合作历史源远流长,双方在学术研究、人才培养、测绘实践等方面全面协作,特别是针对实际问题展开的优势互补的研究合作,有效促进了资源的整合与共享,已逐步形成教学实践与文物保护共同促进的良性循环体系。

在双方合作的过程中,高校凭借雄厚的专业优势力量,在建筑遗产保护的资料记录、人才培养、技术创新、学术研究等多方面显示出独特优势,正日益成为遗产保护领域重要的学术阵地与人才来源。在国家文化遗产战略不断推进的今天,文化遗产保护工作与文化机构的整合更是大势所趋。高校应以教学、科研为核心,以培养复合型人才为目的,以文化遗产保护为依托,为推动中国文化遗产保护事业的持续发展做出自己的努力。

参考文献:

[1] 林洙.中国营造学社史略 [M].天津:百花文艺出版社,2008.

[2] 张镈.我的建筑创作道路 [M].天津:天津大学出版社,2008.

[3] 工商建筑工程学会.会务、会闻 [J].工商建筑,1941.

[4] 张镈.故宫及北京中轴线文物建筑测绘回忆[M]//于倬云.故宫博物院建院70周年回顾. 北京:紫禁城出版社,1995.

[5] 李允龢.华夏意匠:中国古典建筑设计原理分析 [M].天津:天津大学出版社,2005.

(编辑 王 宣)