生物反馈治疗功能性排便障碍型便秘41例临床疗效观察

2014-09-14穆云王顺和姚健王玉刘纪锋牛苏剑

穆云 王顺和 姚健 王玉 刘纪锋 牛苏剑

(泸州市人民医院肛肠科 四川泸州 646000)

功能性排便障碍型便秘系因直肠、盆底动力障碍性疾病如直肠前突、耻骨直肠肌综合征、肛管内括约肌痉挛、直肠黏膜内脱垂、套叠、会阴下降综合症、盆底痉挛综合症等导致的肛门肛管盆底功能障碍而发生的排便障碍[1],故罗马Ⅲ标准称其为功能性排便障碍,不再称其为出口梗阻型便秘。在近年来的治疗方面,生物反馈治疗功能性排便障碍型便秘以其无损伤、无不良反应等优点而愈来愈受到医者重视和患者欢迎。我科在2011年10月到2012年09月对功能性排便障碍型便秘患者41例行生物反馈治疗。取得较好疗效,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 病例纳入标准 (1)诊断标准:①参照2006年国际功能性胃肠型疾病(functional gastrointestinal disorder,FGIDS)RomeⅢ 标准[2];②经过肠镜检查和(或)钡灌肠检查排除结、直肠和肛门器质型疾病;③经排粪造影和结肠传输试验证实为功能性排便障碍型便秘;④排除全身疾病型疾病对胃肠道功能的影响;⑤患者知情同意并愿意配合治疗者。(2)排除标准:①患有下列疾病之一原有严重心脑血管病、血液病、糖尿病、恶性肿瘤、精神疾病;②妊娠或哺乳期妇女;③患者不同意选择推荐的治疗方式。

1.2 一般资料 符合纳入标准的患者41例,男18例,女23例;年龄34~78(平均56岁),病程11个月至32年,中位13年。所有的患者均详细记录治疗前后的粪便性状、排便次数,并进行评估;粪便性状按Bristol大便性状图谱分型。Ⅰ型为分离的硬团,Ⅱ型为团块,Ⅲ型为干裂的香肠状,Ⅳ型为柔软的香肠状,Ⅴ型为软的团块,Ⅵ型为泥浆状便,Ⅶ型为水样便。Ⅳ、Ⅴ型为正常,其余为异常。治疗后随访,连续≥3个月。均在治疗前和治疗结束后1个月行肛管直肠测压:测定患者肛管直肠静息压、肛管最大收缩压、直肠初始排便感觉阈值、直肠肛门抑制放射等。

1.4 生物反馈治疗

1.4.1 仪器 治疗仪为瑞典 Medtronics-Synetics公司生产,使用POLYGRAM NETTM生物反馈治疗应用软件评估肛门直肠功能并通过生物反馈模式显示。

1.4.2 患者的教育 通过教育使患者明白正常排便过程中腹部、肛门直肠的肌肉是如何收缩和放松的,向患者讲解便秘的病因,告知患者自身所存在的不正确的动作以及生物反馈治疗的机制,使患者明白治疗的科学性和有效性,树立治疗的信心。

1.4.3 治疗方法 患者左侧卧位,将治疗仪“地线”捆扎在患者右侧大腿上1/3处,清洁肛区,在3点和9点位置使用2个表面电极;将导管表面涂抹润滑剂后缓慢插入肛门10cm左右。程序开始前,要求患者保持放松10min时间,适应插入状态。尽量避免咳嗽、说话以免影响记录质量。校正仪器后连接主机,采用压力-机电模式,让患者观看屏幕,在操作指导者指导下收缩和放松肛门括约肌训练。内容包括排便用力训练,盆底松弛训练,刺激排便训练以及感受器训练。根据患者治疗情况,确定个体化的疗程。患者每次治疗60min,每周1次。1个训练疗程为4次。满意后可以用家庭训练仪在家中自行治疗。所有患者均完成生物反馈治疗10次以上,平均14次。

1.5 疗效评估

1.5.1 排便次数及粪便性状疗效 临床治愈:治疗后大便次数及性状恢复正常;显效:治疗后大便次数或性状恢复正常;有效:治疗后再大便次数及性状为恢复正常;无效:不能脱离泻药,治疗后大便及性状均无改善。

1.5.2 排便Cleveland便秘评分 评定慢性便秘患者症状程度,包括排便频率、排便困难或费力、排便不尽感、腹痛、每次如厕时间、排便辅助方法、每天尝试排便但未成功次数等7项。总分26分,正常对照为0分。分值愈高,提示便秘症状愈重。分别记录患者便秘患者治疗前、2个疗程后、停止治疗1个月后的评分。

1.5.3 肛门直肠测压评估 有效:治疗后肛门直肠测压结果在参考值范围内;无效:治疗后肛门直肠测压无改善。

1.6 统计学方法 采用SPSS15.0统计学软件进行统计分析,连续型变量采用“均数±标准差()”表示,治疗前后均数比较采用t检验,P<0.05为有统计学意义。

2 结 果

2.1 排便次数及粪便性状疗效评估 治疗后41例患者中有21例(51.22%)患者每天可以自主排便,大便为柔软的香肠状。视为临床治愈。7例患者(17.07%)排便症状显著改善,2例有所改善(4.9%),11 例 患 者 无 效 (26.83%),总 有 效 率73.17%。

2.2 肛门直肠测压结果比较 见表1。41例功能性排便障碍型便秘患者均行治疗前及治疗结束后1个月的肛门直肠压力测定。结果显示,与治疗前比较在肛管、直肠静息压,直肠最大收缩压,初始排便感均有明显改善(P<0.05)。

表1 治疗前后肛门直肠测压结果()

表1 治疗前后肛门直肠测压结果()

时间 肛管静息压(kPa)直肠静息压(kPa)直肠最大收缩压(kPa)初始排便感觉(mg)直肠肛门抑制反射(mg)±5.52治疗后1个月 8.7±0.51 0.28±0.2 22.6±2.4542.2±20.5 15.8±5.2 P值 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 >0.05治疗前 4.8±1.12 0.69±0.2417.4±2.8570.6±23.116.3

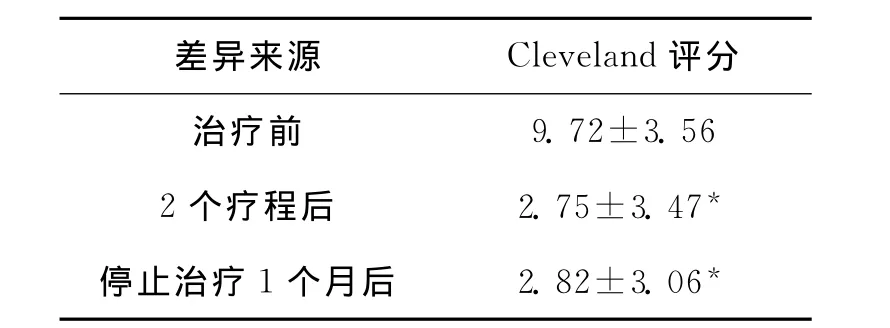

2.3 Cleveland便秘评分比较 41例患者在治疗前、2个疗程后、停止治疗1月后排便Cleveland便秘评分比较见表2。

表2 41例患者治疗前,2个疗程后,停止治疗1个月后Cleveland评分比较()

表2 41例患者治疗前,2个疗程后,停止治疗1个月后Cleveland评分比较()

注:*与治疗前比较,P<0.05

差异来源 Cleveland 9.72±3.562个疗程后 2.75±3.47*停止治疗1个月后 2.82±3.06评分治疗前*

3 讨 论

功能性排便障碍型便秘患者往往具有正常的结肠传输功能,是由于直肠肛门感觉异常或外括约肌、耻骨直肠肌在排便过程中的反常收缩导致的排便障碍,临床表现为排便困难,如排便费力,便后不尽感及手助排便等,是一种常见的慢性功能性便秘。传统的手术治疗或肉毒素注射治疗有效率不尽如人意[3],近年来因便秘患者不满意或手术并发症而发生的医疗纠纷或诉讼屡见不鲜。我们认为,在实施不可逆转的外科干预之前,应详细评估每位患者的基础生理异常和临床严重程度,以及所希望达到的期望值。严格的非手术治疗是手术治疗前必须而且必要的前提,也是本次研究的动因。在临床治疗中我们发现,生物反馈治疗的相对非侵入性,患者易接受,费用低,无需住院治疗等优点被便秘患者青睐。

3.1 生物反馈治疗便秘的定义 生物反馈治疗便秘是指患者通过肛门和盆底肌肉活动的体表肌电图,肛管压力感受器、治疗者的肛门指检来了解自己的排便行为,在治疗者的指导下,逐步学习如何恰当地使用腹部肌肉,增大腹压和放松盆底肌肉减少出口梗阻来完成排便过程。

3.2 生物反馈治疗便秘的原理 生物反馈治疗是一种以设备为基础的学习技术,现有多种仪器和方法,包括以测压为基础生物反馈治疗的固有置入测压系统,以肌电图为基础的生物反馈治疗的体表肌电图反馈系统,特制球囊和家庭训练仪。以上系统都是提供患者视觉反馈的装置。所以有学者指出生物反馈疗法是根据条件反射的原理建立起来的一种心理治疗方法,它是利用仪器将患者在通常情况下意识不到的与心理生理过程有关的某些生物信息,如视觉或听觉的方式显示给患者,训练患者通过对这些信息的认识,学会有意识地控制自身心理生理活动,调整机体功能。达到治疗目的。

3.3 生物反馈治疗便秘的心理辅助治疗 Nehra[4]等的研究表明,功能性便秘患者具有重要的心理因素。生物反馈治疗训练在本质上也是一种行为和心理治疗。在实施上,我们发现,理解、接受能力较强,对医师有较好的信任感的患者往往能取得较好疗效,指导者也能根据具体每位患者不正确的生活习惯,针对性地采取帮助措施。反之,对治疗信心缺乏,或者甚至有极大的不信任感的患者,疗效则可能大打折扣。所以治疗前对患者的心理状态和临床症状以及了解患者,作详尽的心理评估是非常重要的,同时必须关注患者的心理状态。良好的便秘治疗师或许也应该是良好的心理咨询师。

3.4 生物反馈治疗便秘的疗效及展望 文献报告的生物反馈治疗便秘的症状改善率为44%~100%[5]。由于治疗成功的判定标准、随访时间、对患者的选择存在很大的差异,故生物反馈治疗便秘成功率也有较大差异。但是近年来几乎所有的研究方法表明:生物反馈治疗便秘优于对照组;生物反馈治疗优于聚乙二醇,地西泮/安慰剂;生物反馈治疗疗效优于球囊训练治疗或者假生物反馈治疗。我们的研究表明,生物反馈治疗功能性便秘总有效率为73.17%。和 Chiarioni[6]、Heymen[7]等相似,低于Rao[8]等的报告。

目前对于生物反馈治疗便秘如何改变肠道功能的机制仍然知之甚少,在生物反馈治疗逐渐成为一线治疗的同时,需要大量的基础性研究以进一步阐明其机制。功能性便秘是一种极其复杂的症候群,单纯靠生物反馈治疗也具有较大的局限性,所以如何在医学时效学的指导下,联合诸如中药口服,针灸等治疗以进一步提高疗效是我们下一步研究的重点。

[1]徐廷翰.痔瘘诊疗学[M].成都:四川科学技术出版社,2008:443.

[2]Drossman DA.The functioned gastrointestinal disorders the RomeⅢ process[J].Gastroenterology,2006,130(5):1377-1390.

[3]中华医学会消化病学会胃肠动力学组.我国慢性便秘的诊治指南(草案)[J].中华胃肠病学杂志,2002,7(5):306-308.

[4]Nehra V,Bruce BK,Rath-Haroey DM,et al.Psychological disorders in patients with evacuation disorders and constipation in a tertiary practice[J].Am J Gastroenterol,2000,95(7):1755-1758.

[5]Heymen S,Jones KR,Scarlett Y,et al.Biofeedback treatment of constipation:a critical review[J].Dis Colon Rectum,2003,46:1208-1217.

[6]Chiarioni G,Salandini L,Whitehead WE.Biofeedback benefits only patients with outlet dysfunction,not patients with isolated slow transit constipation[J].Gastroenterolgy,2005,129:86-97.

[7]Heymen S,Scarlett Y,Jones K,et al.Randomized,controlled trial shows biofeed back to be superior to alternative treatments for patients with pelvic floor dyssynergia-type constipation[J].Dis Colon Retum,2007,50:428-441.

[8]Rao SS,Seaton K,Miller M,et al.Randomized conreolled tial of biofeedback,sham feedback,and standard therapy for dyssynergic defecation[J].Clin Gastroenterol Hepatol,2007,5:331-338.