骨折椎垂直应力螺钉在胸腰椎骨折中的应用

2014-09-13陆爱清施建东

陆爱清,施建东

(张家港市中医医院 骨科,江苏 张家港 215600)

脊柱椎弓根系内固定技术的发展使后路内固定技术成为治疗胸腰椎骨折的主要手段。以往对大多数胸腰椎椎体骨折应用传统四钉内固定系统以器械撑开达到间接复位目的,大都得到满意疗效,但也有一部分患者出现术中、术后复位不满意,复位丢失,内固定断裂等问题。为避免及减少这些并发症我院自2007年2月起应用六钉(骨折椎应用椎弓根螺钉)内固定系统治疗胸腰椎骨折,效果良好,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2007年2月至2009年12月行骨折椎应力螺钉治疗胸腰椎骨折22例。其中男15例,女7例;年龄21~73岁,平均38.2岁。致伤原因:交通伤10例,坠落伤8例,砸伤4例。骨折部位包括:T112例,T123例,L15例,L27例,L34例,L41例。按Denis分类,均为爆裂性骨折。按ASIA脊髓神经功能障碍分级标准:A级2例,B级3例,C级4例,D级5例,E级8例。受伤至手术时间:8 h~7 d,平均2.1 d。

1.2 手术方法

对22例患者均采用包括骨折椎及相邻椎体在内的6枚螺钉固定法,使用1个横连接。患者全麻,俯卧位,先C-臂透视定位,取以骨折椎为中心的后正中切口,显露椎板及关节突。术中骨折椎上一、下一椎体的椎弓根人字脊入点进钉,使螺钉平衡于上终板,骨折椎体选择稍短(较上一椎螺钉短0.5 cm)万向钉,入钉点稍偏向下(3或9点位置),斜向骨折椎下终板。连接棒根据不同腰椎骨折部位预弯前凸或后凸,先拧入上下正常椎体的椎弓根螺钉,后拧入骨折椎弓根螺钉,置入连接棒,拧入椎弓根螺帽,旋转预弯棒,利用中间骨折椎螺钉作为支点,将骨折椎向前推,下压骨折椎螺钉并提拉上正常椎体椎弓根螺钉,使骨折椎体受到垂直应力方向向前加压,后凸矫正,前柱高度恢复。术中透视如中柱高度恢复欠佳,可行骨折椎体和上一正常椎体之间平行撑开,撑开时先拧紧上位正常椎体螺钉。由于螺钉与连杆的垂直连接关系,上位正常椎体与骨折椎体的扇形撑开,使得撑开力量主要集中在骨折椎,以获得骨折椎体前、中柱和椎体形状的恢复。对有神经症状者术中根据椎管造影椎管通畅与否决定是否行椎管减压。最后取同种异体骨加切除的椎板骨植骨。行2~3个椎体横突加小关节间植骨融合8例,行椎板关节突植骨14例。术中X线透视确定螺钉进入深度以及倾斜角度。

1.3 影像学评估

术前、术后及随访时行正、侧位X线摄片用于骨折大体分类、骨愈合观察、畸形测量(包括矢状面Cobb角、伤椎高度、水平位移,并转化为正常的百分比)。术前常规对伤椎椎体及椎弓根做CT扫描,观察椎弓根是否完整、突入椎管内骨块的形态。对伴有神经症状者采用术中椎管造影来确定椎管内骨块复位,手术后伤椎CT扫描,观察骨折椎弓根螺钉是否位于椎弓根内、伤椎骨折愈合情况及椎管内骨折块复位。

1.4 统计学处理

采用SAS 6.0软件进行统计分析。手术前后平均伤椎高度、水平位移、椎间隙高度比、手术前后矢状面Cobb角均采用Wilcoxon检验,α值取0.05。

2 结 果

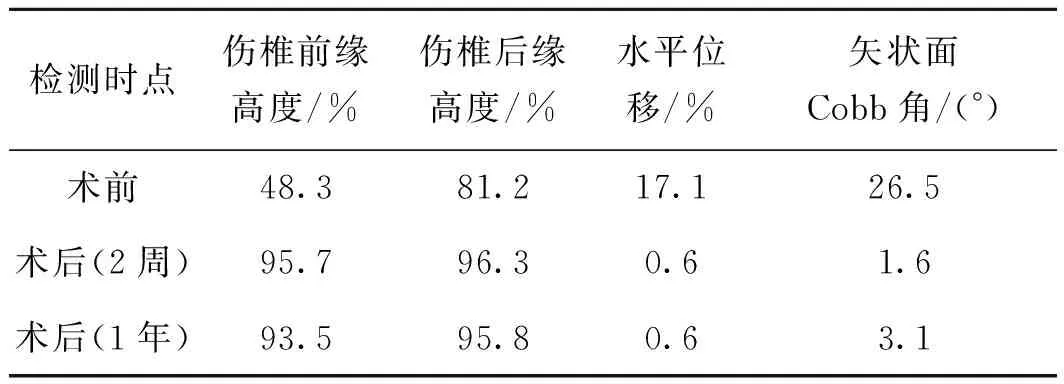

所有患者随访6~40个月,平均20.3个月。伤椎

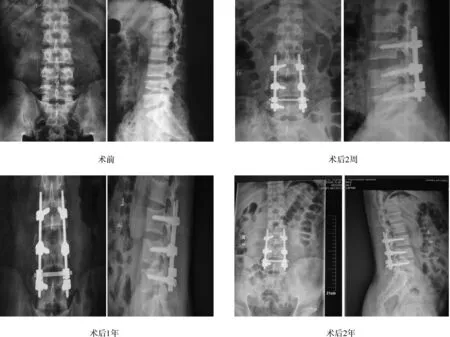

高度和水平位移,术前、术后比较两组间差异有统计学意义(u为7.48、5.68,均P<0.01);术后2周与术后1年比较两组间差异无统计学意义(u=1,P>0.05)。矢状面Cobb角,术前、术后两组间差异有统计学意义(u=9.76,P<0.01)。见表1。结果表明伤椎高度、水平位移和畸形角均较术前有显著改善。末次随访时伤椎高度、畸形角度、水平位移无明显变化(图1)。椎间隙高度:术前与术后2周两组间伤椎上一椎间隙前缘高度差异有统计学意义,下一椎间隙后缘高度差异有统计学意义;伤椎上一椎间隙后缘高度,下一椎间隙前缘高度差异无统计学意义。术后2周与术后1年两组间椎间隙高度差异无统计学意义。见表2。

表1腰椎爆裂性骨折内固定术后复位情况

检测时点伤椎前缘高度/%伤椎后缘高度/%水平位移/%矢状面Cobb角/(°)术前48.381.217.126.5术后(2周)95.796.30.61.6术后(1年)93.595.80.63.1

图1腰椎骨折术前后影像比较

表2腰椎爆裂性骨折内固定术后椎间隙变化情况

检测时点伤椎上一间隙高度/%前缘后缘伤椎下一间隙高度/%前缘后缘术前23.918.832.719.3术后(2周)38.421.534.324.6术后(1年)35.219.133.322.0

伤椎上下椎间隙高度:分别测量伤椎上下椎间隙前后缘高度与伤椎上下椎体前后缘高度的比值。

脊髓神经功能变化:12例不全截瘫患者全部有ASIA分类1级以上的脊髓神经功能改善,其中B级1例,C级3例,D级5例,进步到E级;2例A级有1例进步到E级,1例无恢复;无术后脊髓神经功能障碍加重。术后随访22例无断钉断棒发生。

3 讨 论

3.1 椎体骨折四钉内固定的缺点

用椎弓根螺钉内固定系统治疗胸腰椎骨折最大的优点是既能起到固定作用又能起到复位作用。利用脊椎的前、后纵韧带和椎间盘的纤维环的牵拉作用,通过脊柱过伸或器械撑开使骨折椎体间接复位,恢复原有的脊柱排立及椎管容量,减轻对硬膜囊和神经的压迫。

大多数胸腰椎骨折采用四钉内固定系统(双平面固定)复位固定,但常遇到以下问题:(1) 骨折椎体复位欠佳,尤以下腰椎为甚;(2) 有时因追求复位而加大撑开力量导致未受累的椎体椎间盘高度增加;(3) 平行四边形效应,侧向不稳;(4) 悬挂效应,上下椎体前缘距离减少使骨折椎体后移,产生后凸畸形,后期复位丢失;(5) 四钉内固定系统固定骨折椎体的上下椎体,脊柱上力的传导不通过患椎,而经过椎弓根螺钉内固定系统传至患椎下一椎体,椎弓根螺钉受力最大,易发生内固定断裂及松脱后期复位丢失。

3.2 骨折椎应力螺钉使用的优点

1995年Hitehon等[1]报道腰椎骨折患者采用经骨折椎椎弓根固定取得了较好效果。后路经骨折椎椎弓根螺钉内固定系统治疗胸腰椎骨折,对骨折椎体应用椎弓根螺钉向垂直应力方向向前加压,扇形撑开,有利骨折复位。根据胸腰椎骨折有限元分析,暴力型骨折致椎体骨折骨块后移大都发生在椎弓根及其以上平面,由于可利用上位椎体和骨折椎椎弓根螺钉撑开复位,复位力量直接,复位可靠;同时可防止下一未受累的椎间盘高度增加,三点固定避免悬挂效应[2],骨折椎体有向前力,防止骨折椎体后移,避免产生后凸畸形,Cobb角恢复良好。植骨融合能防止迟发性后凸畸形发生[3]。本组待骨折愈合后取出内固定,Cobb角均无明显丢失。

3.3 骨折椎应力螺钉固定后椎间隙高度的变化

从表2中可以看到术后2周较术前椎间隙高度均有增加,但以上一椎间隙前缘高度和下一椎间隙后缘高度的增加为显著。我们认为,上一椎间隙前缘高度显著增加与我们在手术中通过旋转预弯棒来达到复位的操作方式有关,下一椎间隙后缘高度显著增加与骨折椎用的是万向钉,复位时我们拧紧螺钉是依次从上至下锁定,由于棒是经过预弯的,在锁紧最下方一枚螺钉时有“自动撑开”有关。

3.4 骨折椎应力螺钉固定的生物力学分析

骨折椎体垂直应力置入椎弓根螺钉,受力时承受压力,产生向前推力,承担部分力矩,比传统做法(双平面固定)的内力有所减少,位移减少,增加了其在轴向负荷、屈伸和扭曲的牢固性,避免侧向不稳,从而增加稳定性,防止内固定断裂及松脱。Dick等[4]在动物腰椎模型上测试6钉固定与4钉固定的生物力学差异,结果6钉固定组优势明显,其轴向载荷、屈曲负荷、抗扭转载荷能力分别增加160%、48%、38%。此实验说明在骨折椎体置入螺钉可显著提高抗应力,固定稳定性大大增强。袁强等[2]通过计算机模拟进行结构力学分析表明:(1) 在骨折椎置入螺钉其上、下位螺钉所受的弯矩明显减少,为4钉固定的50%~70%。(2) 传统4钉固定脊柱不传递弯矩,全部弯矩由内固定承担;在骨折椎置入螺钉后34%~44%的弯矩通过脊柱传递。此实验说明在骨折椎体置入螺钉可显著改善螺钉的应力分布,减少螺钉负荷。

4 结 论

对合适患者应用经骨折椎椎弓根螺钉多平面固定系统治疗腰椎骨折能增强内固定牢固性,减少断钉断棒机会,有利于后凸畸形的矫正和维持矫正效果。

[1] HITEHON P W,FOLLETT K A.Transpedicular screw fixation of the thoracic and lumbar spine[M]//HITEHON P W,TRAYNELIS V C,RENGAEHARY S.Techniques in spinal fusion and stabilization.New York:Thieme Medical Publishers,1995:240-247.

[2] 袁强,田伟,张贵林,等.骨折椎垂直应力螺钉在胸腰椎骨折中的应用[J].中华骨科杂志,2006,26:217-222.

[3] 邱勇,朱锋,钱邦平,等.胸腰椎骨折术后并发迟发性后凸畸形的危险因素和后路脊柱缩短术[J].中华创伤杂志,2006,22(1):11-14.

[4] DICK J C,JONES M P,ZDEHLICK T A,et al.A biomechanical coinparison evaluating the use of intermediate screws and cross-linkage in lumbar pedicle fixation[J].J Spinal Disorders,1994,7(5):402-407.