皖北镇守使述论

2014-09-11陈雷

陈 雷

(阜阳师范学院 社会发展学院, 安徽 阜阳 236037)

皖北镇守使述论

陈 雷

(阜阳师范学院 社会发展学院, 安徽 阜阳 236037)

皖北镇守使是民国时期(1913-1926)在安徽皖北地区设置的军事政治职位,统辖区域内的军民政务,绥靖地方、安定社会,是民国初年北京政府在地方上实行的一种特殊政治制度。皖北镇守使通过剿匪、平定民变兵变,维护社会治安,在一定程度上加强了对地方的控制,保障了社会稳定。

皖北镇守使;机构设置;职能

1912年中华民国成立后,北京政府为适应地方需要,在全国部分重要地区设置了若干镇守使,对民国初年的地方体制产生了重要影响。目前,学术界对于镇守使的研究成果还比较少,赵富民、韩小泉的《民初镇守使研究》(《沧桑》2011年第6期)对民初镇守使的产生、特点及其影响作了总体评价;陈长河的《北洋政府的镇守使制与江苏各地镇守使》(《档案与史学》1996年第6期)对镇守使制由来以及江苏各镇守使的设置作了一定介绍;张建军的《民国北京政府时期察哈尔、热河境内镇守使沿革述论》(《内蒙古社会科学》2011年第1期)对热河、察哈尔地区镇守使更替作了一定研究。民国初年,为了加强对地方的控制,维护社会稳定,安徽省也设置了皖北、皖南两个镇守使,分驻寿县和芜湖,主管皖北、皖南地区的军民政务。本文试对皖北镇守使的设置及其主要职能、活动等做一探讨。

一、皖北镇守使的设置及其组织结构

1.皖北镇守使的设置

镇守使是民初北京政府为绥靖地方而在某一特定或重要区域设置的一级地方军政长官,统辖区域内军民政事,责任重大,地位重要。最初,镇守使并非普遍设置,属于临时举措,“俟事局大定之后,再行取消”[1],各地设置情况也各不相同。到1913年袁世凯镇压“二次革命”以武力统一全国后,北京政府陆军部于9月5日颁布《镇守使署条例》凡十一条,规定镇守使由大总统从中将或少将选任,一般由师长、混成旅长、旅长兼任。如1913年禁卫军师长王廷桢兼任天津镇守使;同年,山西第四旅旅长陈希义兼任大同镇守使。此后,全国各地区根据需要纷纷设置镇守使,镇守使制度开始推广至全国。

安徽横跨淮河、长江,是南北要冲,具有十分重要的地理位置。在民国初年,安徽共设置了皖北和皖南两大镇守使。皖北镇守使驻寿县(今六安市寿县),统辖整个皖北地区的军政事宜;皖南镇守使驻芜湖(今芜湖市),统辖皖南地区的军政事宜。

民国初年,袁世凯为了加强中央集权,取消了清代的府州县制,改为道县制。安徽省则分为淮泗、安庆、芜湖三道。淮泗道即为皖北地区,其下包括凤台县、灵璧县、凤阳县、阜阳县、霍邱县、宿县、涡阳县、泗县、盱眙县、滁县、来安县、定远县、怀远县、寿县、颍上县、太和县、蒙城县、亳县、五河县、天长县、全椒县等共21个县,几乎囊括了淮河以北安徽省境内所有地区,而皖北镇守使则负责皖北地区安全,责任重大。“当查皖北如亳、太、阜、霍、英、六、霍山等处,悉与豫南连界,上下延长数百里,应须防堵之处,在既关重要。”[2]100

皖北镇守使一职从1913年7月22日设立直至1926年夏最后一任镇守使离开寿县为止,共存在13年之久,在位镇守使共7位,依次分别是倪嗣冲、倪毓棻、殷恭先、李传业、史俊玉、高世读、刘凤图,皆受安徽督军管辖。镇守使作为北洋时期一级地方的军事长官,一般来说,它的任命程序首先是由本省最高军事长官向上举荐,由陆军部缮具简任状,然后由大总统和国务总理署名,交还给陆军部,再由陆军总长署名以后加封送镇守使所属省区,由最高军事长官查照转发,最后转给该督咨报陆军部核鉴备案即可。而作为皖北镇守使,除首任镇守使倪嗣冲外,其余皆按此程序任命。1913年8月,通过镇压安徽“二次革命”,袁世凯及其北洋势力在安徽得到扩张,其属下重要将领倪嗣冲被任命为安徽都督兼民政长,总揽军民政务。而在此前的7月22日,倪嗣冲即被大总统袁世凯任命为皖北镇守使,驻寿县,以原寿镇总兵署为镇守使署。当时原安徽省都督柏文蔚已被袁世凯免职,因此倪嗣冲任皖北镇守使并未通过安徽省最高军事长官举荐,而是由大总统袁世凯直接任命。8月27日,安徽都督兼民政长倪嗣冲率部进驻安庆,开始正式办公[3]54,以武力统一了安徽。同年10月20日,为加强对皖北地区的控制,经倪嗣冲举荐,大总统袁世凯任命倪嗣冲胞弟倪毓棻接任皖北镇守使一职[4]49,以武卫右军左翼(相当于一个旅)的兵力驻扎寿县。1914年,袁世凯授安徽都督倪嗣冲为安武将军,倪嗣冲即奉命将所部武卫右军改称安武军,由5路扩充至8路,分别驻扎于皖境各军事要隘。1918年,安武军由8路改编为5个混成旅。1916年4月2日,殷恭先署理皖北镇守使,1918年1月正式任皖北镇守使一职。“1923年4月25日,黎元洪批准殷恭先辞去皖北镇守使职,改由李传业继任”[4],李传业以安武军第二混成旅旅长身份接任皖北镇守使一职,率所部驻扎寿县。1924年6月4日,“大刀会”会众因抗税、抗租,起义攻占六安县城,李传业奉命率部前往镇压,皖北镇守使一职由安武军第五混成旅旅长史俊玉接任。1925年1月7日,北京政府“下今免史俊玉职,以高世读兼任皖北镇守使”[5]263。高世读成为第六任镇守使兼安徽省第四混成旅旅长。

1926年春,陈调元任安徽省总司令,任其部属皖军补充旅旅长刘凤图为皖北镇守使。同年夏,刘凤图奉命率部移驻皖、鄂边界防御国民军北伐。陈调元另派部属团长周鼎率军驻寿。但自刘凤图离开寿县后,不再设置皖北镇守使,此一职务至此终止。

2.皖北镇守使的组织机构

根据1913年9月5日袁世凯颁行的《镇守使署暂行条例》十一条及其《附则》两条规定,镇守使署内设置参谋官、副官各1-3员,以其中军衔最高者为参谋长和副官长,除参谋长由参谋本部荐任外,其余概由该部委任。此外设军需官1员,军医官1员,军法官1员,秉承镇守使和参谋长令,分别办理军需,医务医生和军法事宜。另外设书记2名,办理文牍。“镇守使署可因地方情形不同”,根据自身需要酌用雇员若干名[6]。根据此一规定并结合实际情况,皖北镇守使署重新设立编制,包括镇守使1名,参谋长1名,参谋2名,副官长1名,副官2名,军械官1名,军医官1名,军法官1名,军需官1名,一等秘书1名,书记官2名,收发员2名,司书生2名,总计18人。其中,皖北镇守使负责皖北地区一切军事要务,参谋长协助皖北镇守使参赞一切事宜,并有监督全署职能;参谋为参谋长出谋划策,办理教育、计划等事项;副官长以及副官根据皖北镇守使的命令,在参谋长的监督指导下执行军务;秘书则负责记录会议记录,整理文件等;其余则为皖北镇守使署杂员。由此皖北镇守使形成一整套较为完善的军政管理体系,能够行之有效的管理整个皖北地区的军事要务。

镇守使作为民国初年地方一级军事长官,管辖地区虽然大小不一,但要想使所辖地区社会由动荡走向安定,必须依靠强大的武装力量才行。而皖北镇守使所辖皖北地域几乎占安徽省近三分之一面积,地区十分广大,因此皖北镇守使下辖的兵力雄厚,军队战斗力较强。例如,在倪毓棻奉令任皖北镇守使驻扎寿县时,“当饬该使仿照本军营制饷章,赶行募步队十营,编为武卫右军前后两路,所有应需月饷,由皖省筹给,先后均经电呈大元帅批令,遵照筹办各在案。”[2]99皖北镇守使遇奉令调署迁移,除非有特别命令,否则一般都带走自己所统部队,并在当日办理交接,而新任皖北镇守使到任所带部队也是自己的部下,这样就避免了“兵将分离,兵不识将,将不识兵”的弊端,有利于保持部队战斗力,保存军阀的军事力量。例如,1924年6月,大刀会起义攻占六安,时任皖北镇守使李传业奉命带所部第二混成旅前去镇压,皖北镇守使一职则由安武军第五混成旅旅长史俊玉担任,史俊玉即将所部调驻寿县,统辖皖北军事。

皖北镇守使管辖整个皖北地区,其军事力量主要来自安徽地方部队,有需要时自行招募以扩充武装。

皖北镇守使设置之初,其下兵力甚少。倪毓棻接任皖北镇守使时,只有武卫军左翼(相当于一个旅)驻守,要管辖整个皖北、镇压起义、剿匪,还显弱小。“以全皖之大,仅持此十余营可靠军队,既不足以敷布置”[2]100。民国初年,军阀混战,要想控制地方、独霸一方,军事实力必不可少,当时的皖北兵力甚少,要保卫皖北需扩大自身力量,进行募兵,“盖以长、淮一带,民风极其强悍”[3]99,因此,皖北淮河一带成为倪毓棻募兵范围。1916年,袁世凯任命定武上将军张勋为安徽督军,率军十路入皖。4月2日,张勋部属殷恭先负责管理皖北镇守使署,部下均为安武军,所以当时皖北出现安武军和定武军并存局面。1917年7月张勋复辟失败后,留在皖省的定武军在张文生率领下归附了倪嗣冲,改称为新安武军。此时,在任的皖北镇守使殷恭先兼任了新安武军司令,下属军队已达四十营,军事力量强大。除寿县的兵力外,殷恭先还派军队进入皖北地区其余各县,加强防卫。1920年直皖战争后,倪嗣冲下台,由张文生督皖,改编安武军为五个混成旅。1922年直系支持的皖军第一混成旅旅长马联甲为督办安徽军务善后,“始下令解散新安武军”[7]。由此可见,在这一时期,皖北镇守使所管辖的军队逐渐走向制度化,成熟化,势力雄厚,战斗力较强,为其有效地开展军事活动、稳定社会秩序奠定了基础。

皖北镇守使日常军费开支,由安徽省公署负责拨给,“由皖省筹给,先后经电呈大元帅批令”[2]100,除正常开支,还有额外开支,如剿匪、镇压起义等军事行动。例如,1915年“惟查各营队四出剿匪,开支各项,行军费、船运费、购备兵站,一切供给,暨雇觅侦探川资犒赏,并选次伤亡官弃目兵,应需医药,棺木,掩埋等费,在在需款,均属临时发生,概不在本军经常军费预算之列”[2]103,遇到类似此等情况,军费即另行增加。这一时期,由于地方实力增强,军费供应增大,也为皖北镇守使的军事活动提供了财力支持。

二、皖北镇守使主要职能及其活动

镇守使作为北洋政府在地方上的一级军政长官,其职责主要是维护地方治安、促进社会稳定,为生产生活提供必要的条件。在皖北镇守使存在的时期内,其一系列的活动也能证明了其职责所在,充分展现了其职能及其对社会产生的作用和影响。

1.剿匪

土匪是民国时期一个严重的社会问题,“民国建国后,没有一片区域没有土匪,没有一年土匪偃旗息鼓”,以至于有“中华是中祸,中华民国是中华匪国”之说。民国时期安徽匪势猖獗,几乎每股土匪都有自己独立的武装和固定的活动区域,对于近代安徽的政治、经济和人民正常的生活秩序都造成了严重危害[8]。

皖北镇守使统辖整个皖北,为保境安民,出兵剿匪,理所应当,这是其主要职能之一。

皖北地处安徽北部,临河南,山东,民风尚武,并且与豫东和苏北徐州接壤,而在当时,河南已经是土匪的王国,苏北徐州也以土匪众多而著称。而皖北地区又处于苏鲁皖豫鄂五省交界地带,远离政治中心,行政管辖松散,各地官方又相互推诿,处于豫皖交界的皖北地区就经常被豫匪越省洗劫,著名匪首李老末、老洋人、老戴政为祸皖北,给阜阳、亳县等地带来极大危害。

当时皖北地区虽也设有警局,但所辖之事皆为消防、卫生、防疫等事。地方治安虽也属警局管理,但面对土匪则不得不依靠皖北镇守使来进行剿匪。如1923年10月,皖中著名悍匪樊鸣凤、曹子青等抢劫拒捕,流窜皖北,“虽有寿县警备队驻扎,无如兵单械少,防堵向虞相不足,焉能剿捕。”[9]

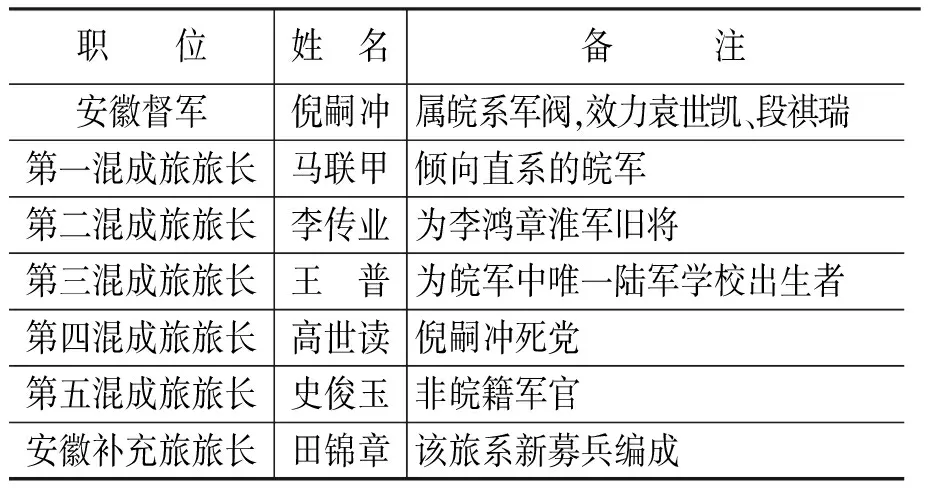

倪嗣冲督皖后,对皖北匪情十分重视和担忧。剿匪主力军主要是其安武军,现将安武军编制绘表如下:

职 位姓 名备 注安徽督军倪嗣冲属皖系军阀,效力袁世凯、段祺瑞第一混成旅旅长马联甲倾向直系的皖军第二混成旅旅长李传业为李鸿章淮军旧将第三混成旅旅长王 普为皖军中唯一陆军学校出生者第四混成旅旅长高世读倪嗣冲死党第五混成旅旅长史俊玉非皖籍军官安徽补充旅旅长田锦章该旅系新募兵编成

此外,这一时期皖北历史上存在的秘密结社组织开始活跃,并时常起事,如“1914年1月19日,白郎起义军从六安金家寨击溃巡防队一营进入安徽,舒城韦道应、乔三等绿林队伍六、七百人起而响应。”[10]而后各地土匪大起,安徽都督倪嗣冲急调皖军各营前往六安、颍州、寿县防备。1914年2月20日,土匪黄二成一伙勾结涡阳土匪燕麻子窜扰涡阳,时任皖北镇守使的倪毓棻派兵进剿。1914年8月28日,倪嗣冲令其胞弟、皖北镇守使倪毓棻调兵剿灭涡阳虞夏一带的土匪。29日,派所属高振善率两营兵前往镇压泗县、桃源交界之土匪,有时甚至越境赴江苏泗阳剿匪[3]102。1921年3月21日,“苏皖交界之淮泗等处夙为土匪出没之区,近更啸聚各处溃兵千百成群,肆意掳掠。是日新编安武军第六路帮统萧保林率队在安徽泗县王圩围剿,同孟广珍为头的匪徒两百余人鏖战二昼夜,匪逃遁。25日,孟广珍又勾结郭如思等纠领四百余人窜入马家圩、张庄、榆庄、大小孙庄等处,盘踞十余里。经萧保林率队联合苏省军队以及泗县警队包围兜剿,生擒土匪三十余名,获枪三支,救回肉票十余名。”[11]28-29

这一时期皖北镇守使对于所辖区域土匪的围剿比较积极,取得了一定的成效,打击了皖北土匪的气焰,在一定程度上保障了人民的财产生命安全,客观上有利于民生的恢复,为社会经济发展提供了一个较为稳定的环境。

2.镇压人民起义

镇守使作为北洋政府在地方上设立的军政长官,除剿匪外,还必须防止、消灭任何反对政府的武装起义,维护所辖地区的安全。皖北镇守使同样具有这一职责。为了更好地防范、镇压起义,镇守使除担任本职之外往往还兼任一些职务,以加强对社会的控制。如1913年,倪嗣冲下令各县设立清乡团,划分清乡区,加强对革命党人和人民群众的镇压,以维护其独裁统治。而寿县设立的清乡局,则由皖北镇守使倪毓棻兼任局长,亲自指挥对人民的搜刮和镇压。皖北镇守使正是通过清乡局,进一步调查、搜集和镇压反政府的人民武装起义。

1912年,河南省爆发一次大规模的农民起义,即白朗起义。1913年底,白朗军挺进豫、皖、鄂边区。1914年1月间,白朗军连克皖西的六安、霍山,直逼皖中的舒城,“如入无人之境”[2]100。为救援六安,时任皖北镇守使的倪毓棻令统领邱昌锦率二营,帮统马联甲一营由寿县驰援。随着白朗起义军的壮大,袁世凯委派陆军总长段祺瑞代理河南都督,长驻开封,指挥豫、鄂、皖三省军队二万多人进行会剿,企图聚歼白朗军。皖北镇守使倪毓棻亦率所部,“集合会同堵剿”[2]100,使白朗起义军遭受重创,后转战豫陕鄂甘等地,8月白朗英勇战死,起义失败。

这一时期,皖北镇守使还对爆发的其他起义实行军事镇压。如1913年9月寿县水百川领导的农民起义,1914年2月蒙城孟兆贵领导的饥民起义,3月滁县李三杰领导的“江淮讨袁侠义军”,5月颍州大刀会起事,6月濉溪、宿县三元会起事等[12],都遭到残酷镇压,归于失败。

1924年7月,皖北地区大刀会一部向舒城、霍山进展,安徽全省为之震动。安徽军务督理马联甲电令驻蚌埠第一旅长倪朝栋率队往剿,并令皖北镇守使史俊玉前往合肥指挥镇压[13],平息了这次大刀会起义。

3.平息兵变

民国初年,安徽在倪嗣冲控制下,积极参与国内政争,不断扩充自己的实力,军队数量日益庞大,军费开支巨大,而安徽财政比较困难,入不敷出,从而导致拖欠兵饷现象日渐严重,各地兵变不断发生。

1921年6月19日,寿县发生了因军饷不支而引起的士兵哗变的事件,“驻寿新编安武军军饷不继,官兵公然抢劫县城,各大商店被掠一空,十字街口十余家商店被纵火焚烧。”[14]事件发生后,安徽督军张文生即命新安武军司令兼皖北镇守使殷恭先连夜驰往查办,妥善处理,事后“下令处决排长一名,士兵数名,参与暴乱的士兵均被开除”[15]。这次士兵哗变严重破坏了寿县的社会秩序,影响了当地的正常生活,造成了恶劣的影响。经过殷恭先的妥善处理,很快稳定了地方秩序,安定了人心。又如“1921年10月21日,新安武军二路第三营因积欠军饷,在皖北定远县哗变”[11]106,在县城内滋众闹事,抢夺财物,后皖北镇守使殷恭先派兵镇压,处决叛首,兵变才得以平息。

4.参与国内政治纷争

民国初年,政局动荡,时任民国大总统的袁世凯为了扩张自身力量,加强对地方控制,而设立镇守使。安徽省安武将军倪嗣冲是袁世凯的得力干将,对袁世凯的独裁专制统治给予大力支持,甚至在袁世凯进行洪宪帝制活动中也坚决支持,并以实际行动予以帮助。在1915年12月云南宣布独立后,护国战争在西南展开,波及湖南。倪嗣冲即按照袁世凯命令,派其胞弟、皖北镇守使倪毓棻带安武军15营于1916年3月2日开赴岳州[3]114,倪嗣冲本人则以湖北将军兼讨伐军总司令官名义于6月2日率兵至汉口准备攻湘[3]121。后因袁世凯于1916年6月6日病死,战事结束,倪嗣冲及其弟倪毓棻率安武军返回安徽原防地。此后,北洋军阀分裂,直、皖、奉三大派相互倾轧,争夺权力,中央已无力阻止。1920年7月14日,直皖双方正式开战,皖系战败,倪嗣冲下台,安徽省被直系控制。

1924年9月,为争夺上海,直系军阀江苏督军齐燮元与皖系军阀浙江督军卢永祥之间爆发了江浙战争,并引发了第二次直奉战争。在这一过程中,时任安徽督军马联甲投靠直系,支持齐燮元开战,提供大量军火,并派兵参战。“调第三第四第五等三个混成旅加入战事”[5]262,兵分两路,一路从广德出发,一路从徽州出发,进逼浙境。1924年10月30日,时任皖北镇守使的第五混成旅旅长史俊玉即参与此次攻浙行动[16],在某种程度上增加了浙江的压力,从而导致卢永祥战败逃走。

这一时期,由于政局混乱,各大派系军阀争权夺利,抢夺地盘,相互攻占。而皖北镇守使也直接或间接地参与到了这一过程中,对当时的政局产生了一定的影响。

三、结 语

民国时期(1912-1926)安徽政局混乱,兵匪战祸频繁,人民起义不断。为了加强对地方的控制,维护北洋军阀的统治,北京政府在皖北地区设置了皖北镇守使。在这一时期,皖北镇守使为了稳定地方,安定社会,不断强化组织机构,增强军事力量,积极出兵剿匪,镇压人民起义,平定兵变民变,并参与国内政治纷争,对当时政局产生了一定影响。

[1] 陆军部1913年9 月5 日致大总统呈[R].政府公报,1913(482).

[2] 杜春和.白朗起义[M]. 北京:中国社会科学出版社,1980.

[3] 李良玉.倪嗣冲年谱[M].合肥:黄山书社,2010.

[4] 中国科学院近代史研究所中华民国史组.中华民国史资料丛稿·大事记(第九辑)[Z].北京:中华书局,1975:57.

[5] 张其昀,文公直.民国业书[M].上海:上海书店,1946.

[6] 赵富民,韩小泉.民初镇守使研究[J].沧桑,2011(6).

[7] 姜克夫.中华民国史资料丛编·民国军事史略稿(第一卷)[M].北京:中华书局,1987:86.

[8] 陈蕊,窦祥铭.民国时期安徽匪患特点及成因初探[J].巢湖学院学报,2009(4).

[9] 皖属匪势之猖獗[N].申报,1923-10-03.

[10] 中国科学院近代史研究所,中华民国史组.中华民国史资料丛稿·大事记(第三辑)[Z].北京:中华书局,1975:2.

[11] 中国科学院近代史研究所,中华民国史组.中华民国史资料丛稿·大事记(第七辑)[Z].北京:中华书局,1975:28-29.

[12] 宋霖,房列曙.安徽通史·民国卷(上),合肥:安徽人民出版社,2011:139.

[13] 中国科学院近代史研究所,中华民国史组.中华民国史资料丛稿·大事记(第十辑)[Z].北京:中华书局,1975:108.

[14] 寿县地方志编纂委员会.寿县志·大事记[M].合肥:黄山书社,1996:22.

[15] 中国第二历史档案馆.北洋军阀统治时期的兵变[Z].南京:江苏人民出版社,1982:241.

[16]蚌埠短讯[N].大公报(天津版),1924-10-30.

责任编校:徐希军

OntheGarrisoninNorthAnhui

CHEN Lei

(School of Social Development, Fuyang Teachers College, Fuyang 236037, Anhui, China)

The garrison in north Anhui was a military and political institution of the Republic of China (1913-1926). The special political position established by the Beijing government in its early administration aimed to control military and civilian affairs, stabilize society and guard the local place. The garrison in north Anhui maintained public security, strengthened the control of the local government and ensured social stability by suppressing the bandits and putting down mutinies.

garrison in north Anhui; organization structuring; function

2014-04-29

陈雷,男,安徽太和人,阜阳师范学院社会发展学院教授,历史学博士。

时间:2014-8-28 15:45 网络出版地址:http://www.cnki.net/kcms/detail/34.1045.C.20140828.1545.008.html

10.13757/j.cnki.cn34-1045/c.2014.04.008

K258

A

1003-4730(2014)04-0033-05