深圳居民主观幸福感与社会支持关系探析

2014-09-11张小娟

杨 青 张小娟

一、问题的提出

主观幸福感是个体根据自制的标准对其生活质量所做的总体评价,是衡量个人生活质量的重要综合性心理指标[1]。主观幸福感可划分为认知成分和情感成分,其中认知成分是对生活质量的总体认知评价(生活满意度),情感成分是指对生活的体验,包括积极情感体验(兴高采烈、心平气和等)和消极情感体验(抑郁、焦虑、紧张等)。随着近年来积极心理学的兴起,主观幸福感作为一种积极的情绪情感体验日益受到人们的关注。针对主观幸福感的影响因素,杨晓峰等[2]提出以往的研究可归纳成两种不同的路径:自下而上和自上而下的路径。自下而上的观点认为一些人口学变量(如性别、年龄、教育程度、婚姻状况)会对主观幸福感造成影响,但A n d r e w等人的研究发现即使将人口统计学变量加在一起也只能解释幸福感10%左右的变异;[3]因此,对主观幸福感的探讨从人口学变量转到社会因素的影响上来。

社会支持是个体调适生活压力的一种重要的资源,能减轻个体心理应激反应、缓解精神紧张状态、提高社会适应能力的功能,社会支持的缺乏则与社会惰性、焦虑、担忧、压抑、毒品使用存在显著负相关。K e y e s在积极心理学的启发下,认为心理健康不仅包含心理疾病的消除,还意味着正向能量或积极品质的产生与增加[4],在此思潮下,人们开始将社会支持与躯体健康的关系转移到与主观幸福感关系的方向上来。K a h n和A n t o n u c c i指出社会支持是主观幸福感的一个重要影响因素,辛自强、池丽萍发现社会支持能产生更多的正向情感,使个体体验到快乐感;[5]此外,在认知成分上,也发现社会支持与生活满意度存在正相关。

作为一座流动人口与户籍人口倒挂的典型移民城市,深圳居民获得社会支持的水平以及对社会支持的期待程度与内地居民存在很大差异,因为中国人一向习惯于将依赖和信任建立在亲友共同体的基础上,而不是建立在信仰共同体基础上。大多数深圳移民在远离原居住地和亲友关系圈后,其社会支持体系也必然随之改变,因此以外来人口占大多数的深圳做为考察社会支持与主观幸福感关系的研究对象具有典型性和必要性。

二、研究方法

(一)研究对象

研究采取分层随机抽样方法,从深圳罗湖区、福田区、南山区、盐田区、龙岗区、坪山新区、宝安区、光明新区八个区,按照居民居住小区的经济及新旧程度,采取低、中、高档分层抽样的方式,分别抽取60个社区,共发放问卷1050份,回收936份,回收率89%。被试具体情况如下:按性别划分,男性436人(46%),女性491人(52%),缺失9人;按户口来源划分,本地城市户口509人(54.4%),本地农村户口 48人 (5.1%),外地城市户口 190人(20.3%),外地农村户口189人(20.2%);按教育程度划分,小学及以下程度25人(2.7%),初中程度99人(10.6%),高中程度223人(23.8%),大专程度146人(15.6%),本科程度399人(42.6%),研究生43人(4.6%),缺失1人。

(二)研究工具

目前研究者大多采用Diener对主观幸福感的界定,将主观幸福感划分为认知成分和情感成分,认知成分包括生活满意度,情感成分包括积极情感和消极情感。因此,本研究也从生活满意度、积极情感和消极情感三个维度对深圳居民的主观幸福感进行考察。

总体主观幸福感通过单个题目进行测量:“总的来说,我是一个幸福的人”,选项分为七个等级,从非常不赞同到非常赞同。生活满意度共有5个题目,采用七点计分法,“1”为非常不赞同,“7”为非常赞同。积极情感和消极情感研究结合具体的情境来反映个体的积极情感和消极情感状况,共分为5个等级,从低到高,“1”为从来没有,“5”为总是如此。社会支持采用自编的社会支持问卷,从社会支持的来源角度考察个体获得社会支持情况。问卷划分为三个维度,分别是官方组织机构支持、非官方机构组织支持、家庭、朋友等个人社会关系支持。采用5点计分方法,“1”为没有帮助,“5”为帮助很大。

三、研究结果

(一)深圳居民主观幸福感的基本情况

由表1可得出:深圳居民的总体幸福感较高(M=4.85),但是标准差也最高,表明不同个体体验到的总体幸福感存在很大差异。从各维度看:在认知成分上,深圳居民的生活满意度处于中偏上水平(M=3.87),持比较赞同态度;在情感成分上,深圳居民的积极情感平均分为3.39,居民的正向情感处于中上水平,在有时(3分)和经常(4分)之间,表明深圳居民经常体验到积极情感;深圳居民的消极情感平均得分为2.24,在很少(2分)和有时(3分)之间,说明深圳居民体验到的消极情感比较少。

表1 深圳居民总体幸福感及各维度的得分

(二)性别、户口来源、教育程度对主观幸福感的影响

性别变量:独立样本t检验结果表明,深圳居民总体主观幸福感、生活满意度、积极情感存在显著性别差异。女性在总体幸福感、生活满意度、积极情感上的得分显著高于男性。

户口来源变量:方差分析检验结果表明,不同户籍人口在生活满意度和积极情感上存在显著差异,事后检验发现,外地农村户籍人口的生活满意度和积极情感得分显著低于其他户籍人口。本地城市、外地城市与本地农村户籍人口之间不存在显著差异。在总体幸福感和消极情感上不存在户籍间差异。

教育程度变量:方差分析及L S D事后检验结果表明,初中文化人口的生活满意度和积极情感得分显著低于其他文化程度人口。两项得分上,初中文化程度群体都显著低于大专、本科、研究生群体。

(三)深圳居民社会支持特征

由表2得知,深圳居民得到的个人社会关系支持最多(M=3.67),官方组织机构和非官方组织机构得到的支持基本持平。从具体条目上来看,家人的支持帮助占据主导地位(M=4.26),深圳居民从家人中得到的帮助最多,其次是朋友、同乡、战友、生意伙伴等私人关系的帮助很大(M=3.59);对于官方组织机构中,得到的帮助来源主要是居委会或村委会,党组织得到的帮助最少;在非官方组织机构中,工作单位等社会团体相对起了很大的帮助作用(M=2.72),得到最少帮助的是宗教组织。

表2 深圳市居民社会支持具体条目的平均分及标准差

(四)社会支持对深圳居民主观幸福感的影响

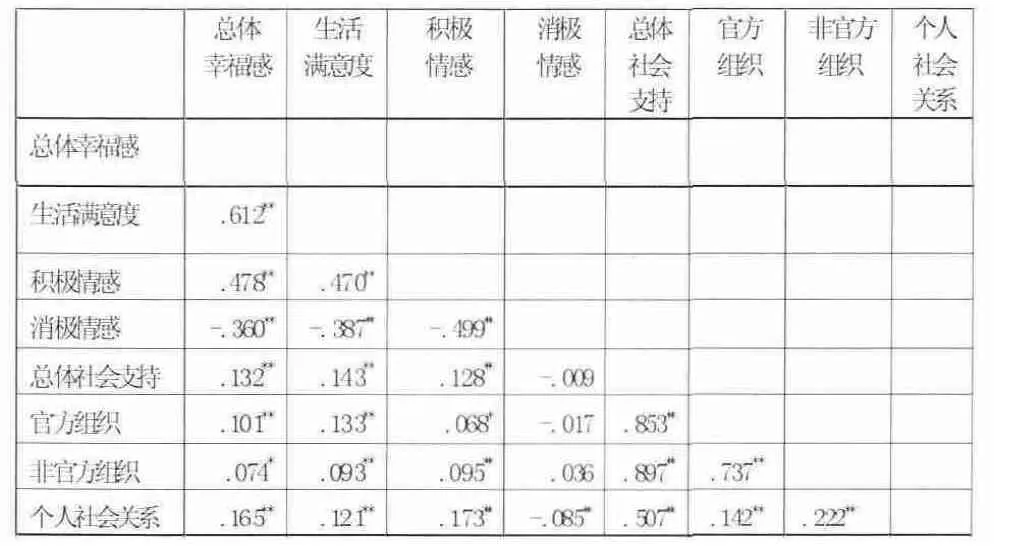

社会支持与主观幸福感相关分析。研究对深圳居民主观幸福感各维度与社会支持各维度进行了皮尔逊积差相关关系分析,如表3结果显示,社会支持总体及各维度与总体幸福感、生活满意度和积极情感都显著正相关;对于消极情感维度,只与家人、朋友等个人社会关系网的支持显著相关,与官方、非官方组织机构的支持都无显著相关。并且,在社会支持三个维度中,家人、朋友的支持与主观幸福感的相关最为密切,特别是与积极情感的相关(r=0.173)和总体幸福感的相关(r=0.165)。

表3 深圳居民主观幸福感各维度与社会支持各维度的相关系数

不同社会支持水平被试主观幸福感的差异比较。选取社会支持总平均分最高和最低27%的被试各253人,分成低社会支持和高社会支持两组,将这两组被试在总体主观幸福感及各维度的得分进行独立样本T检验,结果见表4。两组被试在总体幸福感、生活满意度和积极情感上有显著差异,表现为低社会支持组被试均显著低于高社会支持组被试,两组被试在消极情感上不存在显著性差异。

表4 低社会支持和高社会支持两组被试主观幸福感水平的比较

社会支持对主观幸福感的逐步回归分析。社会支持各维度中,官方组织机构支持、非官方组织机构支持与主观幸福观总体、生活满意度和积极情感都显著正相关;个人社会关系支持与主观幸福感总体及各维度都显著相关。因此,分别以社会支持中的官方组织机构支持、非官方组织机构支持及家人、亲戚、朋友等个人社会关系支持为自变量,总体幸福感、生活满意度、积极情感和消极情感为因变量,进一步考察社会支持各维度对主观幸福感的影响程度。结果显示,对总体幸福感、生活满意度、积极情感和消极情感起预测作用的变量是不一致的,对于总体幸福感和生活满意度,官方组织机构和个人社会关系网的支持起显著预测作用;对于积极情感和消极情感,只有个人社会关系支持起预测作用。在个人社会关系网的支持中,家人的支持对主观幸福感的贡献最大,解释了总体幸福感的27.8%,生活满意度的9.7%,积极情感的7.1%,消极情感的7.2%。其次是家族、宗族的支持解释了生活满意度的8.2%,消极情感的3.4%。也就是说只有来源于家庭、家族的支持才会影响到主观幸福感的情感层面,不论是积极情感还是消极情感。

四、讨论与分析

(一)深圳居民主观幸福感水平较高

主观幸福感是社会和谐与否的一个重要指标,深圳居民的总体幸福感较高,体验了较多的积极情感,较少的消极情感,表明深圳市总体是比较和谐的。改革开放后,深圳一跃成为经济发达城市,人们的物质生活水平得到很大提高,而且交通便利、环境优美、生活方便,此外,深圳市还是一个包容性、开放性的城市,人们的心态平和,因此深圳居民积极情感水平较高,消极情感水平较低。

(二)深圳居民主观幸福感存在群体差异

从性别角度看,深圳居民在总体幸福感、生活满意度和积极情感上存在性别上的差异,均表现为女性的得分高于男性,在消极情感上没有表现出性别差异。许多学者认为这种差异主要是缘于社会角色期待导致的,因此,承受的外在压力表现出很大的差异,男生会给自己设立很高的目标取向和自我评价标准,这种需求导致的挫败感会降低男生的幸福感。此外,男性在友谊关系和集体关系上比女性体验到更多的孤独感,[6]这可能也是导致其积极情感水平低于女性的重要原因。对于消极情感,男女没有表现出显著的差异,原因可能是深圳居民普遍体验到的负性情感较少,其次对于负性情绪,男、女都会有不同的释放方式。

从户口来源角度看,外地农村户口来源的被试在生活满意度和积极情感上得分最低,而本地农村户口来源的被试则与城市户口被试没有显著差异。这也是深圳这座城市的特色之一,在城市化过程中,农民土地被征用后,经济得到补偿,生活压力普遍较小,而且本地城乡户籍在子女入学、社会医保等社会福利方面没有实质性差异。而外地农村户口来源的被试在当下仍然处在一个尴尬的地位,没有被全面纳入社保制度,身份地位及工资待遇属于社会底层,心理和生活方式难以融入移居地,因此他们体验到的幸福感最低也是预料之中的结果,农民工的社会融入问题亟待整个社会的关注。

从教育程度上来看,不同教育程度的深圳居民总体幸福感、生活满意度和积极情感都存在显著性的差异,表现为在总体幸福感和生活满意度上,初中是分界点;在积极情感上,高中是分界点。说明深圳居民的主观幸福感随着教育程度的提升而提升,初、高中是一个分界点,大专及以上的主观幸福感明显强。主观幸福感是个体根据自制的标准对生活质量做出综合性的评价,很显然,初、高中的教育程度在生活质量上不及大专以上,其幸福感较低。

(三)深圳居民得到的个人社会关系支持居多

对深圳居民的社会支持状况进行分析得出,深圳居民总体得到的社会支持处于中等水平,社会支持的来源主要是家庭、亲戚、朋友等个人社会关系网,特别是家庭给予的社会支持最大,其次是朋友和老乡,与张超、董楠[7]在深圳做的调研基本一致,说明深圳居民寻求的对象还是以血缘、亲缘、地缘关系为主,依靠原有建立的朋友和家人等原生性关系纽带为支撑。按内外划分,个人的社会关系支持属于内部支持体系,以个人为基础辐射出来的内源性支持,官方和非官方的组织机构支持属于外部支持体系,在社会结构上属于强势地位,具有强大的资源动员能力,然而对居民起到的帮助作用却很小,说明这些组织机构没有发挥到应有的作用,这也是以后深圳市的社会政策需待加强之处。

(三)社会支持对深圳居民主观幸福感有显著预测作用

研究结果表明,总体社会支持与总体幸福感、生活满意度和积极情感有显著正相关;与消极情感无显著相关,但对于个人社会关系支持而言,与主观幸福感总体及各个维度都显著相关,这一结果一定程度上表明社会支持与主观幸福感的关系密切,支持前人的研究。社会支持是个体通过与他人的联结而获取社会资源,研究结果可以用社会支持的主效应来解释,社会支持的主效应模型指出,无论个体是否处于压力状态,也不管个体当前获得支持的情况如何,社会支持具有普遍的增益作用。得到积极的社会支持系统能够给人提供积极的情绪体验和稳定的社会性回报,从而提升主观幸福感,社会支持得分高低的人在主观幸福感上差异显著,高社会支持组的主观幸福感明显强于低社会支持组,同样说明社会支持能显著预测主观幸福感。

通过进一步的回归分析发现,在个人社会关系中,只有家人、亲人、朋友的社会支持对深圳居民的积极情感和消极情感都产生影响,可以看出,家人、亲戚及朋友等的社会支持对个体主观幸福感的情感层面能够产生影响。在个人社会关系网中,支持的对象都是与个体直接性的联系,这种关系纽带是人际关系密切的一种象征,因此,人际关系上的近距离会形成较近的心理表征,导致个体在情感上的依赖,个体从其中所得到的社会关系支持体验最为强烈,产生积极或消极的情感体验。而官方或是非官方的组织机构与个人的接触是间接性接触,所涉及的情感交流较少,提供的基本上都是客观的工具上的支持,对个体感情感层面的影响也就相对较小。并且对于主观幸福感的各个维度而言,家庭因子起到了最大的预测作用,其次是家族、宗族。由此可见,家庭是能引起主观幸福感变化的主要因素。

总体而言,深圳居民的主观幸福感较高,积极情感多于消极情感,有较好的情绪情感体验,女性的主观幸福感显著高于男性。外地农村户籍人群主观幸福感显著低于本地城乡和外地城市户口人群,农民工的社会融入问题需要全社会的关注。此外,主观幸福感也受到文化程度的制约,初中文化程度人群体验到的主观幸福感最低。

深圳居民的社会支持处于中等水平,深圳居民主观幸福感与社会支持关系密切,通过社会支持程度能显著预测深圳居民主观幸福感水平。尤其是个人社会关系支持度对其积极情感和消极情感的预测作用最为明显。说明深圳居民依赖和信任关系的建立仍然是围绕着亲友共同体这个小圈子上,而没有建立在以政府组织、社区组织或工作组织的大圈子上。因此对于深圳这样一个以流动人口居多的城市,政府组织服务意识和亲和力的加强、社会公信力的提升是事关城市居民主观幸福感提升的重要途径。

[1]DienerE.Subjective Well-Being.Psychology Bulletin,1984,95(3):542-575.

[2]杨晓峰、许思安、郑雪.大学生社会支持、核心自我评价与主观幸福感的关系研究[J].中国特殊教育,2009(12).

[3]Andrews,F.M.,&Withey,S.B.Social Indicators of well-being.New York:Plenum Press,1976.

[4]苗元江、赵姗.从社会幸福感到积极心理健康模型一 Keyes介评.心理研究,2009,2(5).

[5]辛自强、池丽萍.快乐感与社会支持的关系[J].心理学报,2001,33(5).

[6]杨青、崔捷.新生代农民工孤独感与其自尊、自我效能感的关系[J].中国健康心理学杂志,2011(10).

[7]张超、董楠.新生代农民工社会网络的构建[J].特区实践与理论,2013(5).