清末民初小说的帮会印象

2014-09-09··

· ·

清末民初小说的帮会印象

·许军·

近代帮会研究大多承袭孙中山的剥离做法,将其预设为黑社会,因而难以揭示近代帮会的社会根源与历史作用。《永庆升平》《广陵潮》《青红帮演义》三部小说,分别对应近代帮会的膨胀状态、革命状态与剥离状态,恰好合成民间视野中的近代帮会发展史。民间文学对帮会的正视态度,显示了超越意识形态与时代局限的宽阔胸襟,因而其笔下的艺术世界与现实距离最为切近。

帮会 小说 清末民初

近代帮会组织在晚清历史上有两次重大运动:一是以帮会为基础的义和团运动,盲目排外,招致西方列强军事干涉,导致君权动摇;二是以帮会为先锋的辛亥革命,结束了帝制历史,开启了近代中国的政治转型。在一定意义上,近代帮会就是晚清覆灭的重要掘墓人。梁启超甚至认为:“‘变法维新’这面大旗,从义和团头目手中重新竖起来了。”①有趣的是,满清与革命党对帮会的态度有着相似的转变过程:曾经鼓励义和团的满清皇族在列强枪炮前破灭了对义和团的幻想,转而下令痛剿;而曾经借助帮会力量的孙中山等人,在革命成功后同样忙着与帮会切割。

庚子事变,帮会自然罪不可逭,但辛亥革命能够成功,帮会组织功不可没。帮会成员加入革命党,既使帮会组织革命化,也使革命组织帮会化,其对辛亥革命以降的中国社会同样影响深远。但辛亥革命后,孙中山与帮会关系迅速疏离。1919年,蔡元培、张相文上书孙中山,要求将帮会史编成《国史前编》,孙中山坚决反对。蔡、张二人复信反驳,并讽刺孙中山:“就大著中所述关于《革命缘起》一章,先行抄示,庶乎先睹为快,得以略识指归也。”②孙中山未予理睬,《国史前编》也就不见下文。

这种屏蔽做法,后为学界承袭。但这一做法并不能消除帮会文化深厚的社会根基,也无助于理解帮会在近代中国曾经发生的作用。与之相反,清末民初帮会小说不仅能在一定纬度上展示帮会的发展状况,也能反映时人对帮会的真实态度,其中一些甚至还对帮会生长产生过鼓励作用,而相关研究却不够深入。兹以《永庆升平》《广陵潮》《青红帮演义》为例,分析民间视野中的帮会印象及其变迁。

一、《永庆升平》:预示帮会膨胀

系统描写帮会的小说首推《永庆升平》:前传97回,刻于1891年;后传100回,刻于1894年初。时逢甲午战前,该作文字可以看出清末帮会的发展状态:组织膨胀,思想野蛮,可谓义和团爆发的不祥之兆。

该作综合了袍带书与短打书,为评书艺人集体创作。连阔如曾说:

《永庆升平》这部书,是以北平旧社会仓库两面跳宝案耍人的混混为主体,旗人是最欢迎的,是爱听的。哈辅元对于虚字谱、光棍论、混混派儿,大有研究。……从前没有《永庆升平》这部书,只有撂明地的艺人,评讲“康熙私访”、“五龙捧圣”、“张广太回家”等段儿。姜振明、哈辅元师徒,将天地会八卦教串入书中……在清室的时候,《永庆升平》这书运最佳,说得好了,便大红大紫;说得不好,也能挣钱,不过少挣而已。③

据此,书中帮会文字,是下层作者生活经验的综述,有助于听众了解秘密社会,因而在说书场中备受欢迎。其帮会文字,具有以下特点:

首先,介绍了帮会的源流与现状。

前传25回与后传40回载,会、教并称,创立者都是毕道成。这一现象,与帮会形成历史有关,所谓:“红花(洪)白藕(理)青荷叶(清),三教原来是一家。”④小说中,会、教合流,遍布全国,参加者上至内廷太监、巡抚、道台,下至士兵、僧侣,形成足以扰乱社会的庞大力量。这是后来义和团爆发的社会基础。

其次,展示了帮会的运作模式。

帮会受现行政权威胁,深藏地下,不易为外人窥视,而其组织体系则努力学习现政权,并以从地下跃升至地上为终极目标。前传37回载:

四川峨嵋山通天宝灵观有一位八路督会总赛诸葛,姓吴名恩,字代光。此人……乃是一位天地会八卦教教中为首的头目。手下有五王、八侯、十二公、四十八家大会总、四十八家巡风的会总,天下各省州城府县村庄镇店,俱有我们会中人。贤弟,你要作官,入我们这个教中,久以后也可以凌烟阁上标名。

小说中的帮会分子脱离正常社会关系,却通过摹拟方式重建伦理体系,借助师徒授受、异姓结拜等方式,构建师徒如父子、结拜似同胞的人际关系。前传90回写巴德哩与麻贵拜把子,一转脸又跟麻贵爷爷拜把子,以漫画手法讽刺结拜的随意性。

会党以特殊标志辨认同伙。一是隐性标志,即顶记,头顶“当中有钱大的一个疤”,但需分开头发才能看到。巡抚王千层、吴德等人,都是这样被识破的。二是显性标志。“头戴三角白绫巾”,“反搭二纽扣,腰中白布缠”。在言语、动作上也有讲究。帮会标志既隐又显,显示了帮会组织从地下跃升地上的躁动意识。

第三,展示了帮会对抗现政权的武器:巫术。

小说中巫风强劲,各种宝贝威力巨大。吴德的八卦幡可以夺魂、蔡文增与白练祖的五云筒可以喷火,还有袁治千的黑煞招魂幡、张宏雷的纸人纸马、韩智远的蝇甩子与七星迷魂旗、马通的奥妙葫芦、赵玄真的七星旗、妙道真人的黄绒绳,等等,可谓戏法人人会变,各有巧妙不同。

但若细心对照,这些巫术手段都似曾相识。如,后传1回写侯化泰,“日行一千一百里,夜行一千程途”,与《水浒》中的戴宗非常相似。后传5回,呼名杀人,极似《封神演义》张桂芳呼名杀人。后传53回玉昆长肉翅,能飞行,明显抄袭《封神演义》雷震子情节。甚至,巫术与反巫术的对决,也可以找到摹仿痕迹。后传91回用激筒阵破解妖法,后传93回用正法对邪法,都摹仿自《平妖传》。

另一方面,小说又故意揭露谜底,甚至让外行表演巫术,以突出其蒙骗性质。这类揭示,可分为四类:

一是串通型。朝廷人物潜入帮会,不得不参与帮会仪式。这就需要朋友反串角色,彰显神奇,掩饰漏洞。顾焕章、白少将军都曾烧符请神,结果以朋友冒充神灵。

二是下药型。帮会中人,常以毒药、迷药冒充神异,卖弄手段。后传80回载:

我有一件法宝,名曰七星迷魂旗,里面有药,我用手一指,这旗子把上有螺丝一拧,那一股黑烟出来,人要闻见,必然昏迷过去。

三是功夫型。帮会人物常用的定身法,就是点穴功夫。前传12回载,会员王玄真练就金钟罩,不惧五刑;顾焕章下药,破坏其功力,迫其招供。

四是机关型。前传46回载,会党用恶狗试探顾焕章,看他是否具有超自然本领:

倭侯爷一见,用蝇甩一指,那个狗“汪”的一声,就望那边跑。于珍一瞧,认着侯爷是真正神仙哪,一个狗被他一指,他就怕了。于珍不知其中详细。原来倭爷那把蝇甩儿,里边有消息袖箭,安着十个梅花针,他一捏簧,“咯”一声,那个梅花针望外一蹿,正在那个黑狗的嘴里。

种种戏法,足以惊人耳目。巫术从来不是坚固信仰,只是一种手段,操纵在巫师手中,却能给愚昧民众以强烈的心理暗示。小小戏法即可自命神奇,获得众多愚昧者追随尊奉,这就为别有用心者大开方便之门,一旦效尤成风,自然裹挟甚众。后来,以面粉做子弹演示刀枪不入、以让人点火油演示呼天火,诸如此类的戏法,综合画符请神、烧香拜坛等祭祀仪式,终于掀起一场号称打败现代科技的义和拳神话。

《永庆升平》承袭了《龙图公案》中御猫斗五鼠的故事框架,也未脱神魔小说的斗宝俗套,在思想艺术上没有多少进步;其关于帮会内幕的详细记述,却给下层百姓抗衡社会威权提供了参照方法,因而深受喜爱。一旦遭遇西方威压,本为团练的地方组织竟然集体转向,寻求巫术帮助,并得到上层鼓励,足见晚清社会的愚昧程度。因此,《永庆升平》反映了帮会组织深厚的社会基础,预示老大帝国走向近代化必然积重难返,代价沉重。

《永庆升平》中帮会蓬勃发展的情况,在1891年100回本的《彭公案》等小说中也多有描写。对此发展状况,清政府明显比小说艺人感觉迟钝。清末较早关注帮会的官员应属劳乃宣。他从光绪25年(1899)开始,著书立说,揭露帮会(主要是义和拳)危害,向上级官员多次报告,又对治下百姓反复宣示。劳乃宣引述嘉庆上谕说:

今日江南之颍州府、亳州、徐州府,河南之归德府,山东之曹州府、沂州府、兖州府一带地方,多有无赖棍徒,拽刀聚众,设立顺刀会、虎尾鞭、义和拳、八卦教名目,横行乡曲,欺压良善。⑤

劳乃宣又断定“义和拳一门,乃白莲教之支流”。有趣的是,陶成章也有类似判断⑥。这一判断可能粗疏。陈旭麓指出,在行政体系之外,清代存在着三种社会组织:以血缘为纽带的家族、以工商业为基础的行会和以游民为主体的会党⑦。由松散游民组成的帮会,其关系错综复杂,但不同帮派却有类似的寄生状态与反叛个性,因而起事原因往往一致:“中国历史过程的每个阶段都有当时社会的决定性矛盾。如果这个矛盾与秘密团体的重要宗旨一致,秘密团体就会利用这个矛盾而发动广大群众进行反抗斗争。”⑧事实上,义和团成员来自三教九流,会党僧道乃至大盗、精神疾患者不一而足⑨,其裹挟特色非常明显。因此小说所载,更贴近现实。

清末帮会组织膨胀,既可祸害一方,也能摇撼统治。随着清政府统治愈趋腐朽,帮会反抗现政权的革命倾向愈加明显,这吸引了革命党人的关注。但帮会组织左右摇摆的盲目斗争态势,既令深入民间的清末官僚感到惊心,也会使辛亥以后的民国政府颇为头疼。

二、《广陵潮》:再现帮会革命

《广陵潮》从1909年开始登载,至1914年终篇。该作围绕扬州光复,依托时事描写帮会故事,刻画了辛亥革命时期帮会的一次真实表演。其写帮会组织,有如下新趋势:

其一,突出帮会的寄生性。小说载,帮会组织基本由地痞构成,为社会毒瘤。小头目马彪,“手下鱼龙混杂”。自命都督的黄天霸,也是有名地痞。而“江面巨枭拨鲸大王孟海华,手下有七八千徒弟,”在清朝时候为帮会,“专管贩卖私盐”;进入民国则成为扬州霸王。孟海华仗着帮会势力,杀死已经“光复”扬州的黄天霸,吓得地方豪绅石茂椿也想隐居。这个故事来自时事,盐枭徐宝山扑杀孙天生后,霸占扬州,民政长李石泉竟被软禁,“以至于死”。⑩革命后,帮会组织变从前私贩偷摸为公然征收,“孟海华的军资不足,逐日正在城中各居民家劝助军饷”,而帮会成员也重操旧业。其载:

那两人回转身来,对着朱成谦拱拱手说:“朱先生请你不要怪我们鲁莽,我们却不敢难为朱先生,只要朱先生能体谅我们的意思,写封信回去,嘱咐家里人寄五千块钱来,我们就好好的送朱先生回府。我们原是从前拔鲸大王孟海华手下的弟兄,长江一路随处都有,弟兄众多,开支不彀,只得在内地各家殷实富户内,向他们借点粮草。”

帮会寄生性决定其社会危害性。若帮会托身革命而不改变寄生性,终将危害革命。《广陵潮·序》曰:“苏君之言曰:凡治军者,能以帮规严勒所部,则兵士皆听约束,一切法纪军律,俱具文耳。”则帮会进入民国后,依然独立于政法体系,隐然与社会相抗。

其二,突出帮规的两面性。帮会无恶不作,经常祸害一方。而严酷帮规,只在涉及帮会自身利益时,才会发挥作用。小说载,王老三挨打,师父马彪立即就要帮忙打架:“大家快走”;但一听说打人者童老儿是“拔鲸大王手下一个头目”,女婿陈小剥皮又是帮中成员,马彪立即阻止:“说开罢了,还闹甚么故典。”但王老三仍以恶作剧发泄愤怒,失手害死了童老儿的女儿、陈小剥皮的堂客,这就触犯了帮规。马彪一声令下,王老三就必须自尽。

其三,突出帮会革命的欺骗性。帮会组织参与革命并大获成功,源于满清力量孱弱和革命力量弱小的政治空隙。小说57回载,革命风声传到扬州,满族官员立即逃走,政权空悬。这时,前清军队预谋哗变,抢劫库银,但因畏惧报复,无人出头。军队头领齐老总于是鼓动地痞冒充革命:

好兄弟,世界上有几个人是真革命党,少不得都是大家闹顽笑儿。昨天我在营里便得了一个消息,扬州这地方,真革命党断没有工夫到这里来,那一班乡绅们,只顾逼走了监运使增大人,他们也没有甚么主见。不过大家想捞摸几文儿,这叫做趁火打劫。我们营里到有二三百个弟兄们,久已齐心,想在这地方发一注横财,只是没有个头脑,难得你黄天霸的大名,这是我们弟兄们佩服不过的。事不宜迟,便在今晚,累你的大驾,冒充一个革命党,有的是白绸子,你多在身上缠几道儿,我们弟兄们跟着你,一个吆喝,冲进了城,大家轻轻的抄入运使衙门里,打开库房,那些白花花银子,好兄弟,你有力量只管扛着抬着跑罢。

这帮乌合之众立即游行起来,高喊革命口号,走进运司衙门劫走库银,随后大部作鸟兽散。这时另一股帮会再举革命旗号,将前日“光复”扬州、洗劫库银的地痞镇压掉。

扬州“光复”闹剧,既符合扬州光复的真实历史,也与当时各地的光复模式惊人相似:满清地方官员闻风逃走,地方军队不战而降甚至乘火打劫,“革命”队伍举着旗帜走进军政府,于是宣告革命成功。在武昌起义后一个月内,全国22个省有13个省如此这般“光复”了。

扬州革命,赶走的是满清官僚,迎来的是凶狠土匪,其危害甚于前门拒虎、后门迎狼。参加革命的帮会组织,对革命含义大多意识不清,更谈不上革故鼎新的气象与胸襟。时人认为:“徐宝山对革命,本认识不清,至袁世凯当权,既拥护袁世凯,又误认张勋与袁为一气。”徐宝山活着,扬州为军阀独霸时代;徐宝山死后,军队被分化,扬州“即转入军阀割据时代,与光复无涉矣”,因此李涵秋不无讽刺地说:

我这《广陵潮》小说,是个稗官体例,也没有功夫纪叙他们革命历史,我只好就社会上的状态,夹叙出他们些事迹,好让读书诸君,知道他们大人物在上面革命,我们小百姓在下面受罪,才不失我这社会小说的宗旨。

总之,《广陵潮》以时事为基础,人物事迹皆可考。作者根据自身经历再现扬州“光复”,一方面显示了晚清政权孱弱到惊人程度,另一方面显示了权力真空下帮会组织由地下跃至地上的贪婪表演。小说对帮会革命不以为然,因而对帮会操控下的扬州两次“光复”,都以漫画讽刺的笔调刻画之。《广陵潮》帮会革命化的闹剧色彩,在辛亥革命时期,有着普遍代表性。

陆士谔曾在《血滴子》描述了两种性质对立的帮会,以传达反满情绪。一种是血滴子,甘为清室鹰犬:“党中各员,只知奉令行事,统领叫刺谁就刺谁,不能私下议论是非曲直,该刺不该刺。那怕是该员的亲戚故旧,一奉到令,立刻遵行不怠。”与这个“邪恶”帮会对立的,是有着反清理想的太阳庵。血滴子成员最终被转化,并投入太阳庵中,融入反满潮流。但太阳庵反满之后会怎样,陆士谔并未虑及。陆士谔迫切的反满情绪,导致其对帮会破坏性认识不足,这与革命党人最初的幼稚幻想也是一致的。

辛亥革命的不彻底性,一个主要原因是革命力量弱小,在人、财、物上处处掣肘,无法按照自身要求设置革命道路,因而必然面临各种扭曲与妥协。“一方面帮会曾发挥过革命的先锋队作用,为了争取民族的生存,民族的独立自主,帮会曾流过许多血,作过很大的牺牲。另一方面,帮会又是许多罪恶的渊薮,成为社会的毒瘤。”辛亥之后,资产阶级革命党人既镇压会党,又努力“化除固有秘密会党”,“努力将会党纳入革命的轨道,使其为资产阶级民主革命服务。”但帮会具有政治盲目、组织分散、行动恶劣等劣根性,其祸害一方、摇撼统治的特点,在民国成立之后并未有多少改观。《广陵潮》中揭示的帮会闹剧,既是资产阶级革命被扭曲的必然插曲,也包含社会下层的切身体会与冷静审视。

三、《绘图青红帮演义》:综述帮会历史

《绘图青红帮演义》于1922年出版,其《序》称该书为青红帮老头子苏际青口述,记述“上自结帮原始,下迄革命成功”的帮会史,内容涉及天地会、青帮、红帮的内部传说与帮规秘闻,以及加入革命的历史过程。但该书主要依据小说、史料,并酌加传闻、想像,拼凑而成,是晚清帮会小说的集大成之作。该作材料,来源有三:

其一,《水浒》套路。

(1)小说结构主要摹仿《水浒》。

小说中的帮会发展史,可分为四大过程。包括:

青帮形成史:1-6回,江淮四帮建立;7-9回,建立青帮作总帮;10-11回,青帮盛极而衰;

洪帮形成史:12-13回,洪帮建立;14-15回,以林钧为首的洪帮,成事不足、败事有余,遭曾国藩痛剿。

洪帮复兴史:16-19回,洪帮重新开山,称“春保山”;20-23回,春保山联络各地帮会,势力壮大;24-27回,洪帮内讧,甚至投靠满清屠戮异己。

洪帮革命:28-30回,洪帮与革命党合流,再立龙华会。

小说以15回为界,前半部分可称为个人英雄系列,后半部分可称为帮会组织系列。帮会首领聚集力量的过程,与帮会组织盛极而衰的发展态势,都与《水浒》相似。小说总体结构与各部分结构,都具有《水浒》的结构模式。

(2)英雄情节主要摹仿《水浒》。

小说人物的行事方式与思想态度,以《三国》《水浒》《说唐》《说岳》等为轨辙,又吸纳英雄传说中的现成故事,尤以《水浒》为第一范本。

如第一回,“演武场小英雄失仪 集贤镇老将军杀虎”,情节分别来自《说岳》中的“岳飞巧试九枝箭”和《水浒》中的“武松醉打蒋门神”。

第二回,潘氏兄弟剪径失手,对应牛皋剪径;西天王宋杰收留三位英雄,又写信托付给气量狭小的徐州海白虾王四,情节类似柴进写信给王伦;潘阿礼要偷鸡,类似时迁偷鸡。

第三、四回,计夺黄金车,整个情节套用了“计夺生辰纲”,其中送信人、劫夺地点白水村、分赃方式、割据方式、“平秤分金银,整套穿衣服”的理想都摹仿《水浒》。而潘、钱、翁三人结拜则“对着刘、关、张神位”,又受《三国演义》影响。

第五回,妖僧罗祖呼风唤雨、法术高超类似公孙胜;翁麟瑞冒犯罗祖吓得汗流浃背,类似公孙胜戏弄李逵;而罗祖传授《定国天书》,又似宋江得天书。

小说写潘安,则杂取多书:潘安调戏翠姑娘遭打,摹仿鲁达拳打郑屠;朱通捆绑潘安,摹仿王矮虎捆绑宋江;罗祖急病,潘安请神医,摹仿宋江急病请神医。其他情节如陈保山捉奸,摹仿石秀捉奸;张春抢民女,乃戏曲中的老调;陈保山谋刺王得标摹仿要离杀庆忌、周瑜打黄盖。甚至,反清的洪帮“大堂之上,悬着金字匾额,叫做‘忠义堂’”。

小说如此结构,并不符合帮会的形成历史,但却符合中国人的文化心态。通俗小说对下层影响深广,使帮会在思想基础、组织形式、行事方式等诸多方面都自觉以《水浒》为蓝本。明末,左懋第曾奏:

李青山诸贼啸聚梁山……前此莲妖之变,亦自郓城梁山一带起。臣往来舟过其下数矣,非崇山峻岭有险可凭,而贼必因以为名,据以为薮泽者,其说始于《水浒传》一书。……不但邪说乱世,以作贼为无伤,而如何聚众竖旗,如何破城劫狱,如何杀人放火,如何讲招安,明明开载,且预为逆贼策算矣。

民初,革命领袖陶成章曾分析说:

凡山东、山西、河南一带,无不尊信《封神》之传;凡江、浙、闽、广一带,无不崇拜《水浒》之书。

洪门借刘、关、张以结义,故曰桃园义气;欲借山寨以聚义众,故又曰梁山巢穴;故预期圣天子之出世而辅之,以奏廓清之功,故又曰瓦岗寨威风。盖组织此会者,缘迎合中国下等社会之人心,取《三国演义》《水浒传》《说唐》三书而贯通之也。

因此,吴虞公有意向下层社会崇尚之书靠拢,也许不太符合当日帮会实情,但切合帮会的组织思想,也切合下层读者的好尚。这部“价洋九角”之作,自然不愁卖场。

其二,学术基础。

小说中,帮会源流、海底等秘闻,都来平山周的《中国秘密社会史》。其抄袭文字涉及以下数个方面:

(1)帮会起源。3回“陈近南”事迹与会员诗,17回“说鼻祖溯源少林寺”,来自《中国秘密社会史》中天地会源头的考证。

(2)会党章程。30回“龙华会檄文章程”全文,包括《檄文》《会规十条》《约章五条》《入会仪式》《祭文》《入会规矩之次序》和《附录》七个部分,共9300余字。这份章程出自陶成章之手,首载于《中国秘密社会史》,后编入《陶成章集》。

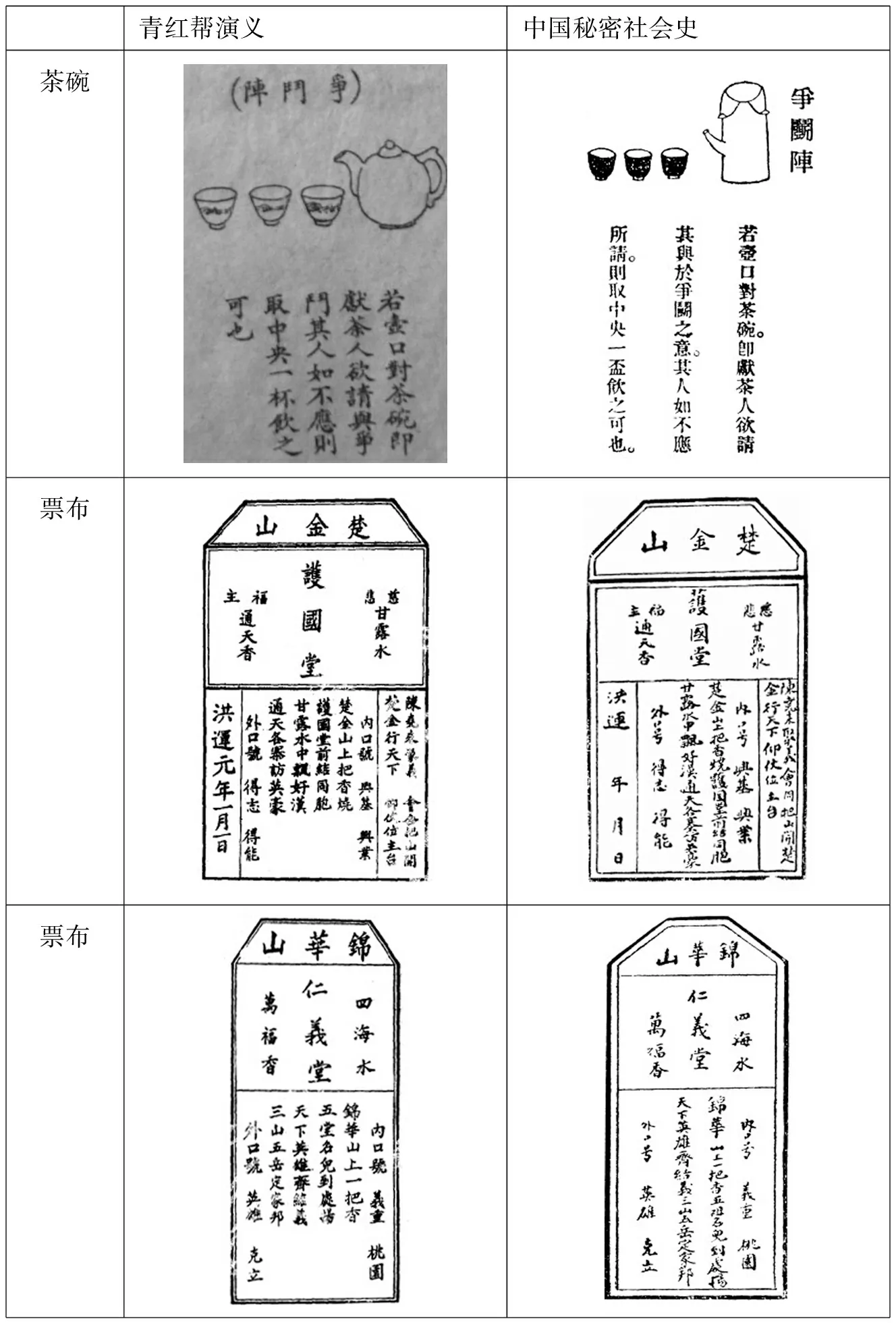

(3)江湖暗语。29回“孙琪排演茶碗阵势”,来自《中国秘密社会史》中的三合会茶碗阵与哥老会茶碗阵。吴虞公抄录达到亦步亦趋程度,不仅茶碗、茶壶的摆放方式完全一样,而且阵势名称、解释文字也完全相同。如“争斗阵”,茶壶、茶碗的摆法与说明文字如同复制。(见下图)

然而,吴虞公将三合会茶碗阵与哥老会茶碗阵聚合一处,似乎紧凑。但是,三合会阵法常以茶壶配合茶碗一起使用,而哥老会阵法单独使用茶碗。若贸然合到一处,只看茶碗,其中几个相同摆法将会发生矛盾,令局中人不知所为。由此可见吴虞公不是会党中人,也未得到会党中人的切实指点,他对茶碗阵用法不甚了了,以至图例出现冲突。因此,所谓“友人苏君际青”“详述靡遗”,不过是文人狡狯。

(4)帮规仪制。17回中,山堂组织、会员称呼、入会仪式、问答程式皆来自《中国秘密社会史》中的“哥老会”一章。如入会仪式:

新入帮的,跪在神前。管事上前问那新入帮的道:“你来做什么事?”那人道:“来归洪门。”管事道:“你来归洪,何人引进?”那人道:“保举人某某。”管事听了,回头问四个兄弟道:“此人是你们引进的么?”四人齐声道:“正是我们引进。”

《中国秘密社会史》所载文字为:

新入会者,跪在神前。管事者此时乃问入会者曰:尔来做什么事?入会者曰:来归洪。系何人引进?入会者曰:保举人某。管事者乃顾而问绍介者曰:此人是尔引进乎?曰:然。

此外,小说中连篇累牍的聚会仪式、开山令、祭旗、酒赞、三把半香、关山令、隐语、拜码头令、票布,都出自《中国秘密社会史》中的“哥老会”一章。如26回,画了两方票布,与《中国秘密社会史》中的图式完全相同。

青红帮演义中国秘密社会史茶碗票布票布

平山周的学术影响如此深刻,以至作者仰望弥高,于是提升其历史地位:小说载,依靠平山周,孙中山才与帮会发生联系。然而,孙中山与帮会联系既早且深,与日本人关系不大。孙中山在读书时代,即与帮会人物郑士良等人结成紧密关系;光绪二十二年(1896),孙中山在美国旧金山,即加入洪门致公堂,被封为“洪棍”;二十四年,孙中山在香港成立兴中会,主要成员即为帮会分子;二十五年,“兴中、三合、哥老三会代表在香港开会,同举总理为总会长。”而最早发现孙中山的宫崎寅藏“从1898年5月开始翻译《伦敦蒙难记》”,这才引起日本政界的广泛注意。吴虞公对平山周历史作用的拔高,只是学术影响下的个人冲动。

其三,传闻想像。

由于帮会组织起伏不定,授受方式偏重口耳相传,成员文化素质低,因而帮会的系统文献很难传承,关于帮规、起源的说法难免含混。帮会人物口述,并不具有史料上的准确性。作者不是帮会中人,对其内幕更加隔膜。小说中,帮会早期人物的思想与活动,明显虚构。

小说认为,青帮是青红帮的最初源头,青帮派生出洪帮,洪帮又派生出红帮,并且认为,青帮起源于漕运水手,本质上反清复明。这些说法,都违背史实。秦宝琦认为:“洪门(天地会)、青帮、红帮(哥老会)是三个不同的秘密结社组织。”洪门即洪帮,为清初产物,是反清复明的秘密组织,随着清朝政权稳固,洪帮逐渐蜕变。洪帮比青帮早出约二百年,二者没有渊源关系。马西沙等人认为,青帮是罗教的一支,后来发展成水手帮会,最后形成为青帮:“无论是明末清初的罗教教团还是后来的水手帮会,都仅仅是青帮的前身。青帮是清咸丰三年(1853)以后运河漕帮解散之后的产物。”而哥老会“渊源于清代川、黔等地的啯噜会,传入湘军后,得以迅速发展,并随着湘军的遣散而蔓延、扩张开来”。当然,帮会在发展过程中也会互相交流和融合,在仪式、帮规、隐语等方面相互取长补短。比如,“清代哥老会在供奉对象、价值观念等方面就传承了天地会”。

小说将青帮与洪帮、抢劫与革命混为一谈,既有口传失真的因素,也有现实利害的关照。晚清革命党人力量弱小,为争取帮会支持,抓住洪门传说中的“反清复明”大做文章,同时故意模糊帮会之间的区别,将所有帮会都纳入具有“排满”色彩的洪帮系列。这一做法反映了革命党争取帮会的革命策略,在短期内确曾发生突出效果,并推动革命进程。但帮会进入革命队伍,也会带来革命党的帮会化,为未来发展与国家建设埋下隐患。

此后,吴虞公又出版了《绘图革命党演义》,“名为两书,却是一线”。但该作只写革命党,屏蔽了帮会。这一简单处理,与作者对青红帮爱恨交加的两难态度是一致的,与辛亥之后孙中山为首的革命党人对帮会讳莫如深的态度也是合拍的。然而,帮会仍将单独存在,并因其与革命党的复杂关系,影响辛亥之后的历史。

由上可见,《青红帮演义》是一部帮会历史的综合之书:作者撷取平山周的帮会研究成果,模仿英雄传奇,掺杂道听途说,最后借助想像综合而成。《青红帮演义》以小说形式尝试了蔡元培、张相文提出的《国史前编》任务,其地位应予重视。

值得注意的是,以调查结果为基础创作帮会小说的做法,在民国小说家中不乏其人。姚民哀即其中佼佼者。他在《箬帽山王》中自述:

近几年来,在下因为要采取秘密党会珍秘的材料,所以不惜耗费精神和金钱,随时在江湖上,跟此中人物交结,留心探访各党秘史轶闻,摸明白里头的真正门槛,才敢拿来形之笔墨,以供同好谈资。冤枉铜钱,固丢去不少,但是被我探访得确实的秘党历史,和过去与现在的人物的大略状况,也着实不少。除了已经说过的孙美瑶、峒坑四大王、姜伯先等之外,尚有……等人所干的事迹。……拢总尚有五十多位秘党男女英俊,多干过吊民伐罪、与现在革命工作上,略有关系的事实。

姚民哀《龙驹走血记》第一回载,为调解内讧,帮会将“三十五党会的‘盟证大爷’都请来一叙”。其中涉及木杨城、茶碗阵、类似开香堂的寿堂场面与各种帮规。在《四海群龙记》中,他描述兴中会吸纳帮会成员的详细文字,列举被革命党吸收的六十四家大小会党名目,并叙述被革命党排斥的十八家帮会及其劣根性。其文字同样可为帮会历史之旁证。

帮会组织固有的反抗政权、盲目桀骜的特性,导致其与革命党之间关系急转:“从联络会党共同革命到急转为镇压会党”。帮会容易拖累革命,辛亥元勋早有警惕:“众意以会党发难易,成功难;即成而嚣悍难制,不成则徒滋骚扰。”但资产阶级革命派自身力量弱小,又未能联络农民,寻求帮会支持于是成为革命的必由之路。“孙中山从1985到1906年间一直与会党联络发动起义,直到1911年辛亥革命前夕,都没有放弃联络会党。”辛亥之后,各地会党“给资产阶级革命派建立和巩固政权造成了很大困难,分散了革命党人的注意力,客观上起了援助敌人的作用”。辛亥革命之成与败,帮会都发挥了重要影响。这使孙中山讳莫如深,也使今日研究帮会者,措辞颇感左右为难。

结 论

清末民初之帮会,在冲击满清、缔造民国过程中,发挥了相当作用:“用之不善,则庚子一役,几酿瓜分;训之有方,则武汉一呼,遂成革命。”满清腐朽,对帮会力量后知后觉,不免受其强烈摇撼。孙中山的遮蔽做法,既未能抑制帮会发展,也未能消除帮会文化深厚的社会根基,更无助于人们理解帮会在近代中国曾经发生的作用。而如何利用帮会且不为其所累,遂成为后来国民政府的一大难题,甚至影响到共产党领导的农民革命。1926年,毛泽东在《湖南农民运动考察报告》中警示:“会党加入了农会,在农会里公开地、合法地称英雄,吐怨气,山水香堂的秘密组织,没有存在的必要了。”因此,“不懂会党,就不会懂得进入近代前后的中国社会”。由于各种原因,今日研究者很难找到丰裕的帮会文献,只能在前人一鳞半爪的记述中拼接清末民初帮会印象,在诸如帮会源流、帮规暗语、入会仪式、内部组织等方面,很难有深入透彻的结论,更遑论探讨其成员构成与形成机制了。

帮会小说是揭示清末民初帮会史与思想史的一个重要窗口,其所描绘的帮会发展、社会根基等帮会文化也是晚清社会文化的重要组成。上述三部作品,分别对应清末民初帮会的膨胀状态、革命状态、剥离状态,恰好合成近代帮会发展史。三部小说对帮会的欣赏、讽刺与隐忧,与帮会扮演的社会角色有关,也与作者的身份地位有关,更是帮会生死存亡的社会心理根基。社会下层对帮会文化兴趣浓厚,帮会组织随时可能卷土重来,并引发相应的社会关注。民间文学对民间人物的正视态度,显示了超越意识形态与时代局限的宽阔胸襟,因而其笔下的艺术世界与现实距离最为切近。

注:

① 梁启超《梁启超全集》,北京出版社1999年版,第4442页。

② 高平叔编《蔡元培全集》第三卷,中华书局1984年版,第241-244页。

③ 连阔如《江湖丛谈》,当代中国出版社1988年版,第74-75页。

⑤ [清]劳乃宣《庚子义和拳案杂存》,著易堂仿聚珍版印,光绪年间刻本。

⑧ [前苏联]科斯加耶娃、苏位智《义和团与晚清会党》,《山东社会科学》1990年第6期。

⑨ 王独清辑《庚子国变记》,神州国光社1946年版,第9页。

责任编辑:胡莲玉

*本文为教育部人文社科青年基金项目(11YJC751098)的阶段性成果。

上海对外经贸大学人文社科部