克罗恩病术后腹腔感染性并发症的危险因素分析

2014-09-08左芦根朱维铭龚剑峰顾立立黎介寿

左芦根 朱维铭 李 毅 龚剑峰 曹 磊 顾立立 李 宁 黎介寿

南京军区南京总医院普通外科 南京大学医学院临床学院(210002)

克罗恩病(Crohn’s disease, CD)是一种可累及全消化道的慢性、炎性肉芽肿性疾病,目前尚无根治手段,疾病反复发作可致消化道狭窄、穿孔、出血等并发症,常需予外科干预,75%左右的CD患者在一生中至少需接受一次手术治疗[1-2]。CD患者虽多为青壮年,但术后并发症发生率却高于一般良性疾病[3],其中以腹腔感染性并发症(intra-abdominal septic complications, IASCs)的处理最为棘手,是手术失败和术后近、远期再手术的主要原因[3-4]。因此,IASCs的预防对于术后CD患者尤为重要。本文旨在分析CD术后并发IASCs的危险因素,以期为制订相应预防措施提供参考。

对象与方法

一、研究对象

回顾性收集1999年-2014年在南京军区南京总医院接受手术治疗的CD患者的临床资料,数据采集基于该院CD临床中心的CD临床数据库。纳入标准:根据病史、内镜、影像学检查明确诊断为CD(WHO标准[5]);患者因CD并发症接受涉及肠道的手术治疗,如肠切除吻合术、肠造口术、造口还纳术;手术由同一组医师施行;患者临床资料完整。排除标准:非手术患者;病变局限于肛周;合并其他需外科干预的肠道疾病;CD诊断不明确或难以与其他肠道疾病如肠Behcet病、肠结核、消化道肿瘤等鉴别。根据术后是否并发IASCs将入选患者分为2组,分别为非IASCs组和IASCs组。IASCs定义为术后1个月内并发腹腔脓肿、肠管间内瘘、肠外瘘或吻合口瘘[3-4,6],确定诊断系通过以下途径[4]:再次手术时探查发现;腹腔引流液中发现肠液、脓液等;影像学检查发现腹腔脓肿并经穿刺证实。

二、分析指标

先采用单因素分析筛选CD术后并发IASCs的可能危险因素,包括术式、性别比例、蒙特利尔分型(确诊时年龄、病变部位、病变类型)、手术时年龄、平均病程、术前白蛋白水平、术前CRP水平、术前药物治疗、吸烟史、是否为初次手术、是否为腹腔镜完成和术中是否合并腹腔脓肿/感染14类,共计30个相关影响因素变量。将单因素分析显示有统计学意义(P<0.05)的变量纳入多元回归模型,分析CD术后并发IASCs的独立危险因素。

三、统计学分析

结 果

一、一般资料

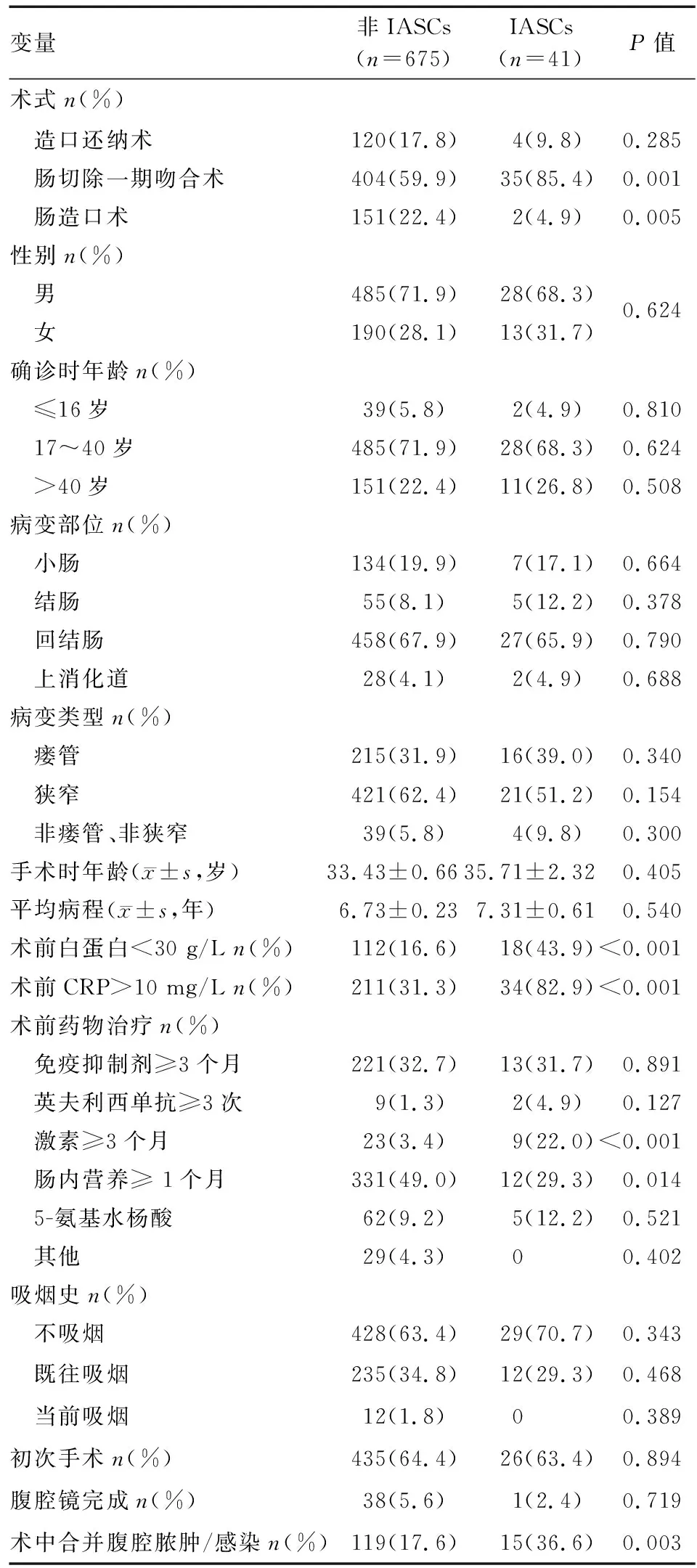

根据纳入标准检索数据库,初步纳入拟分析手术737例次;进一步根据排除标准进行筛选,排除病变局限于肛周者8例次和鉴别诊断困难者13例次,最终纳入分析的手术为716例次(507例患者),其中术后并发IASCs 41例次,发生率为5.7%,无因术后并发症死亡的病例,675例次术后未并发IASCs。IASCs组与非IASCs组间性别比例、手术时年龄、病程和蒙特利尔分型差异均无统计学意义(表1)。

二、单因素分析

CD术后并发IASCs 30个相关影响因素变量的单因素分析结果见表1,筛选结果显示肠切除一期吻合术、术前白蛋白<30 g/L、术前CRP>10 mg/L、术前激素≥3个月(≥20 mg/d)和术中合并腹腔脓肿/感染是CD患者术后并发IASCs的可能危险因素,肠造口术和术前肠内营养≥1个月是CD患者术后并发IASCs的可能保护因素。

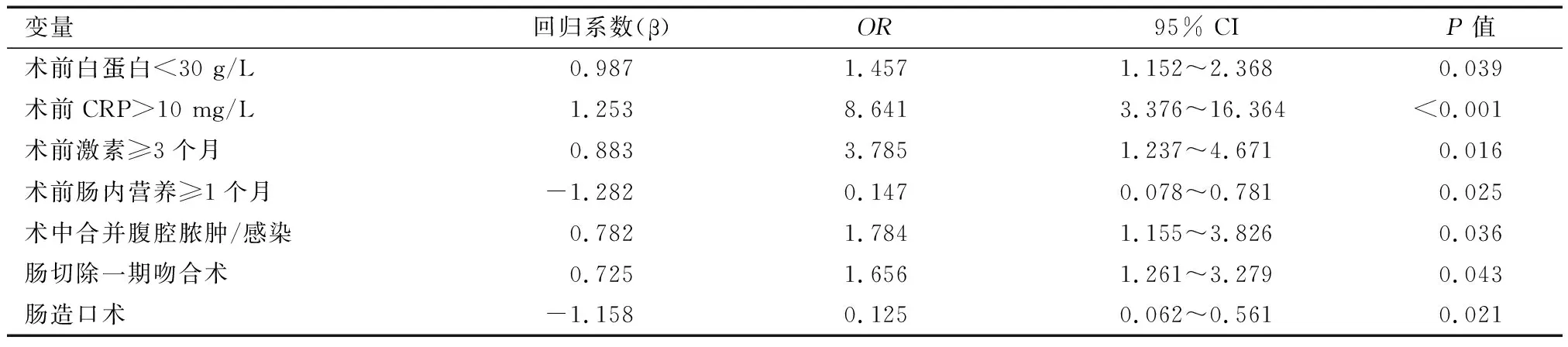

三、多因素分析

将单因素分析筛选得到的变量纳入Logistic回归模型,分析CD术后并发IASCs的独立危险因素,结果显示肠切除一期吻合术、术前白蛋白<30 g/L、术前CRP>10 mg/L、术前激素≥3个月和术中合并腹腔脓肿/感染是CD患者术后并发IASCs的独立危险因素,肠造口术和术前肠内营养≥1个月是CD患者术后并发IASCs的独立保护因素(表2)。

表1 入选CD病例一般资料和术后并发IASCs的单因素分析(χ2检验和t检验)

讨 论

术后IASCs是CD患者肠道手术后近、远期临床结局的重要负面影响因素[3-4],了解与之相关的危险因素有助于对高危患者采取相应措施,以预防IASCs的发生。目前国内尚缺乏分析CD术后并发IASCs危险因素的大样本研究。本研究对南京军区南京总医院近15年间的716例次CD手术进行回顾性分析,结果显示IASCs发生率为5.7%(41/716),与国外文献报道结果(2.7%~16%)基本相符[3-4,6-8]。对与CD术后并发IASCs可能相关的30个影响因素变量行单因素和多因素分析,发现肠切除一期吻合术、术前白蛋白<30 g/L、术前CRP>10 mg/L、术前激素≥3个月和术中合并腹腔脓肿/感染是CD患者术后并发IASCs的独立危险因素,肠造口术和术前肠内营养≥1个月则为独立保护因素。

由于目前国内尚无相关大样本研究,本研究结果无法与国内相关研究进行对比。文献复习显示国外学者对CD术后并发IASCs危险因素的问题作过较多探讨,发现术前低白蛋白血症/营养不良、术前使用激素、术中合并腹腔脓肿等是IASCs的危险因素[6-7],与本研究结果一致。本研究还发现肠造口术是CD术后并发IASCs的保护因素,肠切除一期吻合术则为危险因素。因此,对于合并上述危险因素的CD患者应延迟手术,如手术不可避免,则应选择肠造口术而避免肠切除一期吻合术。

CRP是评估CD患者疾病活动度的重要指标之一,与疾病活动度的相关性甚至优于CD活动指数(Crohn’s disease activity index, CDAI)[9-10]。术前CRP>10 mg/L亦为本研究发现的CD术后并发IASCs的危险因素,提示应避免在疾病活动期实施手术治疗,与本课题组既往研究结果相符[11]。

表2 CD术后并发 IASCs的多因素分析(Logistic回归模型)

本研究发现术前肠内营养≥1个月是CD术后并发IASCs的保护因素。肠内营养在CD的治疗中具有其他药物所不具备的优势,不仅能改善患者营养状况,而且可诱导疾病缓解[12]。营养不良和疾病处于活动期均为IASCs的危险因素,因此在CD术前合理使用肠内营养将可能有效改善患者预后。

当前CD发病率的迅速增长已不限于欧美国家,亚洲地区的增长态势亦十分严峻[13]。尽管国内缺乏大规模流行病学调查资料,但从南京军区南京总医院CD临床中心收治的病例数可以推断出国内CD发病率确实呈逐年增高趋势。基于我国庞大的人口基数,CD患者的绝对数量正迅速增长,因此提高CD的临床诊治水平具有十分迫切的现实意义。南京军区南京总医院于2010年成立CD临床中心,CD手术并发症发生率从2004年-2008年期间的10.1%下降至2009年-2014年第一季度的3.3%。笔者从中总结得到的经验是,CD本身的复杂性和特殊性使其难以在医学分科中简单归为内科病或外科病,疾病治疗过程中不仅需要药物治疗,还需要营养治疗和内镜治疗,对于出现外科并发症者,尚需行手术治疗,在合适的时机实施适当的治疗,才能取得满意疗效。建立专业化、多学科协作的诊疗中心(multi-disciplinary team, MDT)以及进行多中心、多学科的行业内交流将有助于提高CD的综合诊治水平,降低手术并发症发生率,为制订术后IASCs的预防措施提供更多的循证支持。

综上所述,营养不良(白蛋白<30 g/L)、疾病处于活动期(CRP>10 mg/L)和术前使用激素时间过长(≥3个月)是CD术后并发IASCs的危险因素,合并上述危险因素的患者应尽量避免手术,待危险因素消除后再择期手术;如必须手术,则应选择肠造口术,避免肠切除一期吻合术;术前合理使用肠内营养有望减少术后IASCs的发生。本研究的不足之处可归纳为:①为单中心、回顾性研究;②IASCs发生率为5.7%,非IASCs组病例数是IASCs组的近17倍。这些不足可能会引起分析偏倚,从而降低研究结果的可靠性和研究结论的普遍性。因此,本研究结论尚需更高质量的随机对照试验加以验证。

1 Bernell O, Lapidus A, Hellers G. Risk factors for surgery and postoperative recurrence in Crohn’s disease[J]. Ann Surg, 2000, 231 (1): 38-45.

2 Bernell O, Lapidus A, Hellers G. Risk factors for surgery and recurrence in 907 patients with primary ileocaecal Crohn’s disease[J]. Br J Surg, 2000, 87 (12): 1697-1701.

3 Iesalnieks I, Kilger A, Glass H, et al. Intraabdominal septic complications following bowel resection for Crohn’s disease: detrimental influence on long-term outcome[J]. Int J Colorectal Dis, 2008, 23 (12): 1167-1174.

4 Kanazawa A, Yamana T, Okamoto K, et al. Risk factors for postoperative intra-abdominal septic complications after bowel resection in patients with Crohn’s disease[J]. Dis Colon Rectum, 2012, 55 (9): 957-962.

5 中华医学会消化病学分会炎症性肠病学组. 炎症性肠病诊断与治疗的共识意见(2012年·广州)[J]. 胃肠病学, 2012, 17 (12): 763-781.

6 Yamamoto T, Allan RN, Keighley MR. Risk factors for intra-abdominal sepsis after surgery in Crohn’s disease[J]. Dis Colon Rectum, 2000, 43 (8): 1141-1145.

7 Alves A, Panis Y, Bouhnik Y, et al. Risk factors for intra-abdominal septic complications after a first ileocecal resection for Crohn’s disease: a multivariate analysis in 161 consecutive patients[J]. Dis Colon Rectum, 2007, 50 (3): 331-336.

8 Myrelid P, Olaison G, Sjödahl R, et al. Thiopurine therapy is associated with postoperative intra-abdominal septic complications in abdominal surgery for Crohn’s disease[J]. Dis Colon Rectum, 2009, 52 (8): 1387-1394.

9 Henriksen M, Jahnsen J, Lygren I, et al; IBSEN Study Group. C-reactive protein: a predictive factor and marker of inflammation in inflammatory bowel disease. Results from a prospective population-based study[J]. Gut, 2008, 57 (11): 1518-1523.

10 Peyrin-Biroulet L, Reinisch W, Colombel JF, et al. Clinical disease activity, C-reactive protein normalisation and mucosal healing in Crohn’s disease in the SONIC trial[J]. Gut, 2014, 63 (1): 88-95.

11 左芦根,李毅,王宏刚,等. 活动期与缓解期手术对克罗恩病术后并发症及复发的影响[J]. 中华外科杂志, 2012, 50 (8): 695-698.

12 谢颖,朱维铭,李宁,等. 克罗恩病并发不全性肠梗阻的肠内营养治疗[J]. 中华胃肠外科杂志, 2010, 13 (12): 891-894.

13 Thia KT, Loftus EV Jr, Sandborn WJ, et al. An update on the epidemiology of inflammatory bowel disease in Asia[J]. Am J Gastroenterol, 2008, 103 (12): 3167-3182.