“集体空间”、关系网络与身份认同

——民国时期上海知识群体的休闲生活(1927-1937)

2014-09-07胡悦晗

胡悦晗

(杭州师范大学人文学院历史系,浙江 杭州,310016)

“集体空间”、关系网络与身份认同

——民国时期上海知识群体的休闲生活(1927-1937)

胡悦晗

(杭州师范大学人文学院历史系,浙江 杭州,310016)

本文引入“集体空间”概念,透过茶社、酒楼与咖啡馆三个主要的城市休闲消费场所,考察民国时期上海知识群体如何通过休闲生活获得身份认同,建构社会关系网络。研究发现,这些城市休闲消费场所具有的“非日常性”餐饮消费功能被淡化,其作为一个构建社会关系网络的空间场所的功能逐渐凸显。一方面,它们已经成为知识分子内部不同亚群体的聚会场所从而不但具有半私密化特性,甚至具有了与某个群体相联结的象征意味;另一方面,这些空间场所又因其为公共营业场所而具有开放性,使得不同知识群体都可将其作为活动据点。上海知识群体通过不同的方式占据、争夺、表述城市公共空间,使其兼具公共性与私密性的二重特点,建构自身的社会关系网络,获得群体身份认同感。

集体空间;关系网络;上海;知识群体;身份认同

都市公共空间是都市人共同生活、互相交往和活动的共享空间,是界定在与市民公共生活息息相关的场所。不论户内户外,产权公有或私有,只要是对市民开放的空间,有小型的结社或大型的群众公共活动,均属公共空间范围。①参见包亚明主编:《现代性与都市文化理论》,上海:上海社会科学院出版社出版,2008年版,第220页。然而,公共空间与私有空间的划分与界定一直含混不清。体制化的“领域”与物质的“空间”的混淆,使得市民社会理论模式很少关注人们在私人和公共空间之间是如何实际运动的。②[美]米米·谢勒尔,[英]J·厄里:《城市与汽车》,载自汪民安、陈永国、马海良主编:《城市文化读本》,北京:北京大学出版社,2008年版,第213页。针对此问题,马拉勒斯提出“集体空间”的概念。在他看来,“集体空间从严格意义上讲既大于公共空间又小于公共空间,这样的空间越来越显得既不公共化又不私人化,实际是同时兼有二者的特色:他们可以是用作私人活动的公共空间,也可以是允许集体使用的私人空间。”③[荷]根特城市研究小组:《城市状态:当代大都市的空间、社区和本质》,北京:中国水利水电出版社、知识产权出版社,2005年版,第97页。

明代中后期以降,随着商品经济的发达,茶社、酒楼等各种休闲消费场所在江南城市中日益普遍。城市中的酒店与茶坊并不限于供应流动人口的饮食之需,它们的存在等于是在城市中创立一个开放空间,它提供居城者一个开放性的活动场所,容许任何具基本消费能力者进出其间。④王鸿泰:《从消费的空间到空间的消费——明清城市中的酒楼与茶馆》,台北《新史学》第11卷第3期,2000年9月。随着近代上海开埠以来五方杂处、城市人口与经济的急速增长,茶社与酒楼的数量与种类也日益增多,其装饰格调也掺入了西化的元素。象征着西方异国情调的咖啡馆自开埠以来引入上海,更受到上海新兴中产阶层与大众的青睐,与茶社、酒楼同成为二三十年代上海主要的户外休闲场所之一。对于民国时期上海知识群体而言,茶社、酒楼与咖啡馆分别肩负着不同的社会功能。他们以群体的方式光顾其中,并度过了大量的休闲时光,将其作为半公共、半私人性质的“集体空间”,更将其视作自身生活品味与社会身份的象征,籍此完成了个体社会关系网络的建构,确立了群体的身份认同感。基于此,本文拟透过上述三个休闲空间,管窥1927至1937年间上海知识群体休闲生活的主要特点及具有的社会功能。

一、茶 社

在白吉尔的论述中,二三十年代的上海知识群体已经忘却了茶馆。“对年轻的知识分子来说,咖啡馆让茶馆失去了魅力。但在老城和工人聚居区,甚至就在租界,茶馆依旧是人来人往的地方:商人来茶馆谈生意,工人在茶馆准备罢工,老人在茶馆里聊天。”①[法]玛丽·格莱尔·白吉尔《上海史:走向现代之路》,王菊、赵念国译,上海:上海社会科学院出版社,2005年版,第225-226页。青年时期的章克标也认为,“茶馆在实际上的效用,我知道第一是在消耗时间”,“茶馆业的兴隆,是和社会上闲散人的多少成正比例的。”②章克标:《茶馆》,载自章克标《章克标文集》(上),上海:上海社会科学院出版社,2003年版,第334页。尽管白吉尔描述出二三十年代上海知识分子对新兴咖啡馆的趋之若鹜,但其关于茶馆的观点则未免失真。二三十年代的许多上海知识分子仍然在茶社中度过大量闲暇时光。

老上海的茶楼由来久远,创办最早至今仍有迹可寻的,是清咸丰元年开设在朱行镇上的沈复兴茶园。及至清同治初年,沪上茶肆开始逐渐兴旺,多以楼、馆、园、阁、居、社冠名,如鸿福楼、沪江第一楼、金凤阁、怡珍居等。③楚焰辉、金志浩:《老上海的茶楼》,《新上海档案》2006年第11期。民国时期编纂的《上海指南》中提及,“茶馆极多,价亦不一。大抵自三四十文至六七十文左右。榻茶均一角,向例两人一碗或一壶,间有数处,则每人一壶,早茶廉于午后之茶,亦有早晚同价者,又有不卖晚茶者”。④林震编:《上海指南》卷5“食宿游览”,北京:商务印书馆1930年版,第8-9页。可见,茶馆以其价格低廉而被上海民众普遍接受,成为日常休闲的去处之一。

王笛在关于民国时期成都茶馆的研究中指出,“茶馆作为一个传统的人们追求娱乐的公共空间,通过吸收新的文化形式,成功地转化为现代和新文化的一部分,再次显示了其适应环境的能力和随机应变的灵活性。”⑤王笛:《茶馆:成都的公共生活和微观世界(1900-1950)》,北京:社会科学文献出版社,2010年版,第145页。民国时期的上海茶社也体现出这种杂糅传统与现代文化于一体的特性。“上海的茶店业,既然发达到了如此的极盛,自然,随茶店而起的副业,也必然地要滋生出来”。⑥郁达夫:《上海的茶楼》,《良友》第112期,1935年12月11日。有的茶馆吸取了咖啡馆与酒吧等西式餐饮场所的装饰格调。许多茶社的店面装潢、桌椅摆设日益精致,且兼营咖啡、点心等多种饮料与副食品:

城市里有一种茶社,……有五色玻璃的窗,有仿西式的红砖砌的墙柱,有红木的桌子,有藤制的几和椅子,有白铜的水烟袋,有洁白而且洒上花露水的热的公用手巾,有江西产的茶壶茶杯。到这里来的先生们当然是非常大方,非常安闲,宏亮的语音表示上流人的声调,顾盼无禁的姿态表示绅士式的举止。⑦叶圣陶:《生活》,载自叶圣陶《叶圣陶散文(甲集)》,成都:四川人民出版社出版,第16页。

广东茶馆兼售馒头、水饺、烧麦等物,以同芳为最。⑧林震编:《上海指南》卷5“食宿游览”,北京:商务印书馆1930年版,第8-9页。我们聚首的地点通常在大东茶室,这也是老上海值得怀念的一个角落。那茶室是广东人开的,就设在南京路上。随便什么时候走进去,泡上一壶大红袍,可以足足呆上半天甚至一天。不断有各种甜食和刚出屉的小笼包子送到桌前,可以按照自己的口味和钱包来任意挑选。那时,我们都还是单身汉,谁先来谁就先占好桌子。随后,圈子越来越大。于是,我们一边嚼着马拉糕或虾饺,一边海阔天空地无所不谈。⑨萧乾:《怀念上海》,《萧乾全集》散文卷,武汉:湖北人民出版社出版,第583页。

中国文人士大夫向有品茶之好。饮茶是一种优游光阴、寄闲托意的“雅事”。在二三十年代的上海,吃茶尽管仍然是一种雅致的趣味,但这种趣味中已经掺入了现代西方文化的影响。在一篇关于吃茶趣味的随笔中,茶馆中的女招待、具有异国情调的咖啡、烟酒、甜点,都是精细的都市生活品味的体现:

冬天,风吹来冷冷的,平时间的嗜好街头的□步,公园里的散步,在北风习习里是都不适合咧,那没上那里去?吃茶屋的暖气的□□里去坐一会是冬之最好去处。吃茶屋在上海尽多着,尤其是虹口。二年来的吃茶却时常到静安寺路霞飞路地洋茶铺子里去,吃茶的趣味究竟是怎么样?时常有人问,吃茶的确是都市人生的享受的一种趣,味呢当然是为了不同场合的人而各异。逛过卢森堡公园,瞧过三百米突高的埃菲尔铁塔的人们时常告诉我们咖啡铺子吃茶,在巴黎是如何的流行与有韵味,吃茶在上海滩不及巴黎那么的普遍流行,不要说巴黎便是东京,京都都不如,可是它的趣味并不因之减少,吃茶铺子里又很漂亮的女侍者,像安琪儿般得微笑的媚视,尤其是洋吃茶铺子里的丰满的轮廓,均韵的淡抹浓妆的异国情调的□人,怕谁的记忆都不会逝去。文艺趣味的朋友之于吃茶屋尤其是魅悦,二三人的小集茶,咖啡,麦酒,卷烟,也许是鸡尾酒的助谈。会从阅读作品的检讨,乃至于艺术主观,见解,社会问题,以及其他的一切一切。许多许多优美的创作便孕育吃茶屋里。夏天公园是情侣的圣地,冬天吃茶屋便取而代之,这是不可或忘的事实。你恋爱过么?吃茶屋的软的椅子,个别的小□甜的饮料,精美的糕点。是一辈子萦忆在情侣的记忆中。闲来的吃茶的确是上海风景的尖锐趣味化的一椿,也是一辈子萦忆在都市尖端人的记忆中的。①佚名:《吃茶趣味讲座——上海风景之一》,《民国珍稀短刊断刊资料汇编》(上海卷),北京:全国图书馆文献缩微复制中心,2007年版,第3192-3193页。

最为上海知识分子提及的是新雅茶社。新雅茶店开设于1927年,据1931年《上海商业名录》,新雅茶店应名“新雅商店”,址在北四川路虬江支路口。②叶中强:《上海社会与文人生活(1843-1945)》,(上海城市社会生活史丛书),上海:上海辞书出版社,2010年版,第289页。新雅“是一家广东茶店,一开间、二楼的茶室,座位也并不多,较之南京路同样是广东茶馆的“冠生园”要小得多”。③季小波:《“新雅”是上海最早的文艺沙龙》,载自萧乾主编:《海上春秋》,北京:中华书局,2005年版,第81-82页。新雅不算是咖啡馆而是一家餐馆,但下午四点至六点,二楼的餐厅成了喝下午茶的好去处。④李欧梵:《上海摩登》,北京:北京大学出版社出版,第27页。由于饮食与社交结合的模式,酒楼、茶馆的空间成为社交需求的消费对象,酒楼、茶馆也因此成为一个人际互动的重要场域,相随于此空间的消费过程,人与人的互动关系也随之频繁、复杂。⑤王鸿泰:《流动与互动——由明清间城市生活的特性探测公众场域的开展》,国立台湾大学历史研究所1998年博士学位论文,第109页。二三十年代上海的报人、现代派作家、诗人、戏剧家与左翼知识分子,都频繁光顾此地,在这里加深与老朋友交往,结识新朋友与同行,构建并维持着他们社会关系网络:

当时微音(指小报文人林微音,笔者注)正在为《时事新报》副刊写小文章,拿到稿费爱坐茶馆。由于这茶馆地段安静,尤其是餐具消毒的可靠,店主还经常请茶客参观他茶具等得可靠消毒,便吸引了我们中爱坐茶馆的人。如傅彦长、朱维纪、张若谷、黄震遥、戴望舒、刘呐鸥、邵洵美、叶灵凤等。只要在座有邵洵美,那所有茶点费或者中午便饭等,概由洵美包办付账。而这家广东小茶馆,也由于常在写文章朋友的文章里出现,便逐渐出名了,营业也好了起来。后新雅迁到南京路,规模大了好几倍时,二楼的茶座分了东西厅,扩大了,茶客除写文章的朋友之外,还有戏剧界如应卫云、袁牧之等,……⑥季小波:《“新雅”是上海最早的文艺沙龙》,载自萧乾主编:《海上春秋》,北京:中华书局,2005年版,第81-82页。

虬江路四川北路口新开新雅茶室,为文人艺术家每日下班后常聚之所。曹礼吾、曹聚仁、叶灵凤、姚苏凤,画家张光宇、正宇昆仲及鲁少飞诸人,皆在此相识。……朱应鹏、傅彦长、张若谷,自称“艺术三家”,亦新雅常客。……其时叶秋原从美国归,以政治经济学硕士任职申报馆,亦常来新雅,与艺术三家友善,……①施蛰存:《浮生杂咏》,载自施蛰存:《文坛漫忆丛书·散文丙选》,哈尔滨:黑龙江人民出版社,1998年版,第69页。

文化界熟朋友,在那儿孵大的颇有其人。傅彦长君,他几乎风雨无阻,以新雅为家;他坐的档口,正对着楼梯口,他说这样可以研究来客的心理。……我素来不爱好吃广东点心,所以不长去。后来南京路的新雅开张了,那才是大场面,……因为交通便利吧,我倒常去。②曹聚仁:《新雅·大三元》,载自曹聚仁《上海春秋》,上海:三联书店,2007年版,第305页。

我们论语社朋友下午大都在新雅吃茶,东南西北无所不谈,在谈天中构思题材,在谈天中结识朋友。③林达祖、林锡旦:《沪上名刊“论语”谈往》,上海:上海书店出版社,2008年版,第130页。

茶话会不定期地在茶室举行,多次是在南京路的新雅酒店,每人要一盅茶,几碟点心,自己付钱,三三两两,自由交谈,没有形式,也没有固定话题。④冯和法:《柳亚子的文艺“沙龙》,载自中国革命博物馆编:《柳亚子纪念文集》,北京:中国文史出版社,1987年版,第153-154页。

那时,许多青年作家都聚集在茅盾先生周围,先生便组织了“月曜会”。每逢星期一这天,便在“新雅”碰头。一方面互相交换大上海当时的情况,一方面也可以从茅盾先生那里得到指导和教益。⑤端木蕻良:《文学巨星陨落了——怀念茅盾先生》,载自《北京日报》1981年4月9日,转引自文化艺术出版社编:《忆茅公》,文化艺术出版社1982年版,第209-210页。

资讯的交换是社交活动的一环,甚至,有时社交的目的就在于资讯的交换。文人知识分子在茶楼里的交流时常围绕着自己赖以谋生的文章展开,他们在交谈中相互分享看法,交换意见。三十年代萧乾在上海大东茶室度过的时光,“谈生活,谈文艺,还谈对某篇文章的看法。那时的大东茶室也说得上是个文章交换所。当我收到一些写得好而只是篇幅对报纸副刊来说太长了的文章,我就带去转给他们编杂志。同时,他们也把手头一些很有前途的新人短稿转给我—有的我还用来支援为《武汉日报》编《现代文艺》的凌淑华。”⑥萧乾:《怀念上海》,《萧乾全集》散文卷,武汉:湖北人民出版社,第583页。而知识分子的散漫特性也会使得茶社里的谈话流于肤浅而无法深入。在冯和法的回忆中,“每次集会,既是分散漫谈,所以,当时谈了些什么,已少印象。···我们一半是不会谈政治的,何况到会的人比较杂,除了自己相熟的以外,彼此不知底细,自更不会有深刻的谈话。”⑦冯和法:《柳亚子的文艺“沙龙》,载自中国革命博物馆编:《柳亚子纪念文集》,北京:中国文史出版社,1987年版,第153-154页。

相较于各种门槛壁垒森严的高档餐饮场所,地处市中心地区大马路的新雅茶社以其开放性、包容性与多样性成为不同职业与阶层的三教九流均可接受的消费空间。“商人、掮客可以谈生意做交易;情侣爱人可以倾心曲、谈情说爱;诗人、文士可以谈艺术、修辞;音乐家、歌唱家可以谈舞蹈和书法;没有话题可谈的人,可以坐听别人家的高论雄辩,谁也不会来强迫你发言。”⑧章克标:《回忆》,载自章克标:《章克标文集》(下),上海:上海社会科学院出版社,2003年版,第441页。章克标以嘲讽的语气揭示出在茶社中海阔天空、侃侃其谈的知识分子在不经意间透出的“有闲”优越感:“这些人当然是被列入‘有闲阶级’的芸芸众生之列的,……这里因此而成了盛会,长久不衰地持续下去”。⑨章克标:《回忆》,载自章克标:《章克标文集》(下),上海:上海社会科学院出版社,2003年版,第441页。

二、酒 楼

近代上海的酒楼及中西餐馆为数众多。1934年中国旅行社编辑的《上海导游》中提及上海的酒楼,“上海为五方杂处之地,故食品亦五花八门,各色俱备:有中菜有西菜,有大宴宾客之大酒楼,有三五良朋聚食之小吃店。而中菜之中,又分京馆,川馆,粤馆,徽馆……等等,西菜中又分欧美大菜与俄罗斯大菜。”⑩中国旅行社编:《上海导游》,上海:国光印书局,1934年版,第173页。“若请客场面阔大者,多赴西餐室或小有天、别有天等餐馆。……有一品香、一枝香等,又专做大帮或熟客,苟偶然光顾一次亦不见欢迎。……酒肆触处皆是,论货论价均不相上下”。①陈伯熙:《洋场之衣食住》,载自陈伯熙编著:《上海轶事大观》,民国史料笔记丛刊,上海:上海书店出版社,2000年版,第86-87页。二三十年代的上海知识分子缘于各种社交需要,时常光顾各色酒楼餐馆。作家与自由撰稿人的聚餐,一来包含友情因素,二来也有聚合同仁,强化群体凝聚力之意。丰子恺到上海总是住在四马路一个小旅馆里。“我得迅后,即以论语社的名义,假座淮海路嵩山路口的觉林素菜馆为他洗尘。是随意小酌,没有外客,客人就是丰子恺,陪坐者邵洵美和我,还有一人是邵家总务盛毓贤,饭后要由他付款。”②林达祖、林锡旦:《沪上名刊“论语”谈往》,上海:上海书店出版社,2008年版,第172页。1922年,严芙孙、张枕绿等一批脱胎于民国初年鸳鸯蝴蝶派的旧派文人在上海发 起“青社”,同年8月6日,“在上海东亚酒楼第二次聚餐”。此后,“也是因为话得投机,想约作不定期的茶话或聚餐,联络感情,谈论文艺。以后差不多每月有一次集合”。③魏绍昌编:《鸳鸯蝴蝶派研究资料》(上卷“史料部分”),(中国现代文学史资料丛书)“甲种”,上海:上海文艺出版社出版,第354-355页。施蛰存回忆,“现代书局在上海文化街福州路尚,新旧文人出没于此。各书局编辑部即在店楼上,或附近,常有本地或外地同人光临。茶酒联欢,亦不可下少。因此又多一交际任务。”④施蛰存:《浮生杂咏》,载自施蛰存:《文坛漫忆丛书·散文丙选》,哈尔滨:黑龙江人民出版社,1998年版,第72页。

也有经济条件优越的知识分子将上馆子视为家常便饭。从刘呐鸥1927年1月初的日记看来,举凡上海有名的饭店,像先施酒楼、西洋大菜间、惠通、天津馆等等,都是他三餐光顾的地方。⑤彭小妍:《五四文人在上海:另类的刘呐鸥》,载自彭小妍:《海上说情欲:从张资平到刘呐鸥》,台北:台北中央研究院中国文哲研究所2001年版,第164页,第170页。尽管彭小妍在文中所写为“新亚”,但根据上下文中“新亚”的先后地址可推知,此处“新亚饭店”即“新雅饭店”。办《无规列车》和《新文艺》的期间,北四川路的新亚饭店是他们常去的地方,后来去南京路的新亚,因为那里地方较大。⑥彭小妍:《五四文人在上海:另类的刘呐鸥》,载自彭小妍:《海上说情欲:从张资平到刘呐鸥》,台北:台北中央研究院中国文哲研究所2001年版,第164页,第170页。尽管彭小妍在文中所写为“新亚”,但根据上下文中“新亚”的先后地址可推知,此处“新亚饭店”即“新雅饭店”。戈公振“个人收入甚丰,以无家室之累,一个人漂东泊西,非常自由;他的膳食,是没有一定的,走到什么地方,想用膳了,就走近附近馆子店随意叫菜,据他告诉人:上海大小菜饭馆,他几乎没有一家不曾到过的,有许多菜馆的堂倌,对他很熟识,这也是个环境所赋予的一种特性。 ”⑦象恭:《文坛画虎录》,《十日谈》第26期,《民国珍稀短刊断刊资料汇编(上海卷)》,北京:全国图书馆文献缩微复制中心,2007年版,第14379页。

外地知识分子来沪期间,也常常受到在沪好友招待,在酒楼饭店欢聚一堂,一饱口福。朱自清1932年8月下旬从英国留学回来,到上海,即受到原先在白马湖春晖中学时任教的同事兼好友夏丏尊、叶圣陶等人的款待:“下午在公司购物,赴开明晤夏丏尊,约至聚丰园吃四川菜,甚佳,甚佳。在座有光张焘夫妇、圣陶夫妇、调孚、愈之、伯祥、雪邨诸君,谈笑甚欢。饭毕至精美吃冰,圣陶做东。 ”⑧朱自清:《朱自清日记》,1932年8月17日,《朱自清全集》第9卷,南京:江苏教育出版社,第158页。此时刚刚结束英国留学,到上海。

左翼知识分子的聚餐掺杂着来自党内上级组织旨在联系需要团结的对象以及掌握当前文艺动态与青年作家思想的政治任务。他们借助小饭馆作为掩护。王淑明回忆,左联领导小组开会,地点“通常也不固定,记得常常是在小饭馆里,由一个人按时间先到,占好座位,第二、第三个人再先后进去。每人吃一杯冰淇淋,或者叫一碗阳春面,边吃边谈。谈的声音很小,并要注意左右四邻座位上客人的举止动静,声音面貌,以防止有人盯梢和窃听谈话的内容。……就是小饭馆,也不时掉换地方,以免敌人熟悉了会盯梢”。⑨王淑明:《我与“左联”二三事》,载自中国社会科学院文学研究所“左联回忆录”编辑组编:《左联回忆录》(下),北京:中国社会科学出版社,1982年版,第445页。楼适夷回忆了鲁迅初到上海后约请鲁迅吃饭的情形:

(1927年10月初),阿英来通知我去见鲁迅,他说这是党的意思,是潘汉年根据上级领导的指示,说鲁迅到上海了,应该接待他。用济难会的王望平名义。济难会是党的外围组织,是救济革命受难者的。……这次会见中有个王望平,又叫王弼,他是济难会的干事,由他出面请客,约鲁迅到兴华楼吃饭。兴华楼是安徽帮饭店,在横浜路上,楼上可以请客,底下卖散座。这饭店不是著名的,因为离景云里近,鲁迅出来方便点,就定在这里。①楼适夷:《我谈我自己》,载自上海鲁迅纪念馆、人民文学出版社编:《楼适夷同志纪念集》,北京:人民文学出版社,2005年版,第15页。

时任左联执行书记的茅盾时常与青年作家一齐聚餐,谈论当前文艺问题与作家创作状况,以达到掌握作家思想动态的目的:

他很喜欢青年作家,想一星期或者两星期约几个人或十几个人聚餐一次,谈论当时的文艺思潮和新发表的作品。他采取了旧社会撇兰聚餐的形式,即使由他亲手画一丛兰草,有根有叶。每条根子上四角、五角、六角、七角、一元不等的数码,折了起来,不让人看见,只让你拿笔圈上叶子。大家圈完兰草叶子之后,再打开看根子,由叶到根,看看号码,便知道自己该出多少钱。而茅盾同志往往由他先圈叶子,一元和一元以上的根上号码,总由他首先号着。这都是聚餐的时候,在一家餐馆里临时作地。所选的餐馆,大都是中等的小餐馆,一个房间一张桌子。在这会上,我认识了王统照、陈白尘、蒋牧良、朱凡、端木蕻良……有时人多了,自然形成两处谈话,茅盾同志就会说:“来,大家一道谈吧,不要分开”。他关心当时文艺思潮和文艺问题,也关心每个作家的创作。他讲的不多,总喜欢听别人的谈话。这个撇兰聚餐会直到卢沟桥七七事变发生,才行停止。②艾芜:《回忆茅盾同志》,原载《四川文学》1981年第6期,转引自文化艺术出版社编:《忆茅公》,北京:文化艺术出版社,1982年版,第109页。

一些处于外围位置的知识分子在这样的聚餐中得以相识。任均回忆,“大概是一九三三年的春天吧,有一天,住在上海的一小部分文艺工作者们曾经有过一个类似座谈会或是聚餐会性质的小规模的聚会。地点是在北四川路底的一家饭馆里。记得当日除鲁迅和茅盾两位先生之外,还有好些朋友都在座。自己和叶紫兄就是在这一次聚会中认识的。”③任钧:《忆叶紫——略记他在上海时的一段生活》,原载《文学月报》1940年6月15日,叶雪芬编:《叶紫研究资料(中国现代文学史资料汇编·乙种)》,长沙:湖南人民出版社出版,第225页。

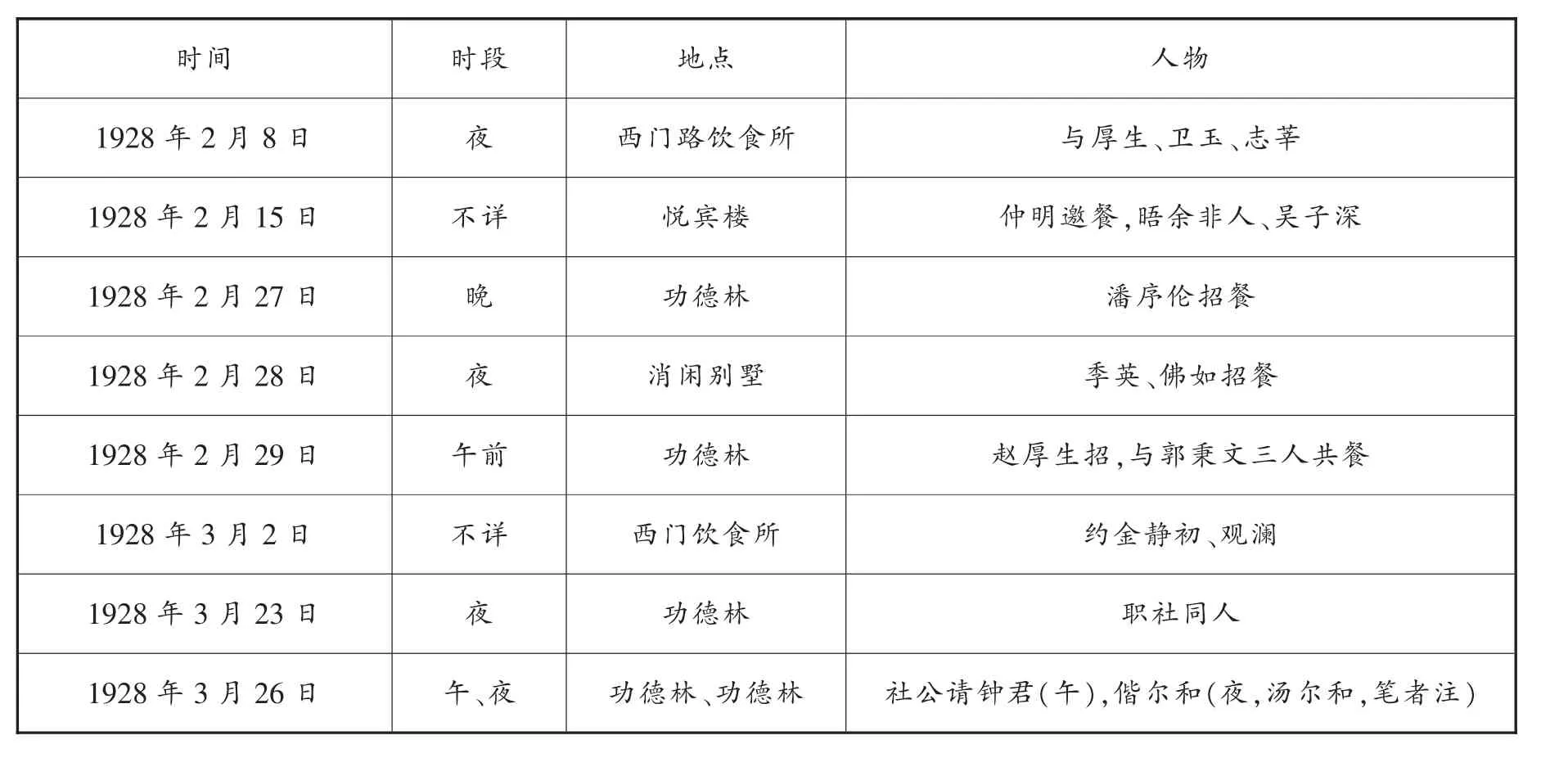

上海的地方精英知识分子由于拥有复杂的社会关系,故较之常人有更多的社交需求,因此出入酒楼餐馆更显频繁。仅以黄炎培为例。在《黄炎培日记》中,仅1928年2月至3月间,黄炎培在各种酒楼、餐馆吃饭的记录如下:

黄炎培1928年2月至3月间酒楼、餐馆聚餐表④此表据《黄炎培日记》第3卷中相关内容制作。参见黄炎培:《黄炎培日记》,第3卷,中国社会科学院近代史研究所整理,北京:华文出版社,2008年版,第52-60页。

人类学者研究饮食文化时指出,摄食的选择涉及到社会群体的认同。以选择性的摄食来表达自己的品味,以利于和其他社会群体作区分。①巫仁恕:《品味奢华——晚明消费社会与士大夫》,北京:中华书局,2008年版,第286页。从上表可知,黄炎培的聚餐地点以功德林与西门路饮食所居多,其中尤以功德林为甚。查阅《黄炎培日记》可知,黄炎培在1928年3月以后外出聚餐时也多以功德林为首选。《上海导游》中曾言,“素菜馆之著名者,当推功德林与觉林,然此仅适宜于宴客之用,以其陈设清洁,座位舒畅”。②中国旅行社编:《上海导游》,上海:国光印书局,1934年版,第176页。据此可知,黄炎培选择的宴客地点以气派、体面为首选,隐然可见其精英知识分子的社会身份。黄炎培聚餐的时段多半选在夜晚,一同聚餐的既有中华职业教育社同仁,亦有汤尔和、潘序伦等好友,体现了黄炎培在上海的多重社会关系往来。

明清时期,由于商业的发展,流动人口的增多,商业市镇与城市的酒楼在发展上除了补充“日常性”饮食外,更往“非日常性”的方向发展:在食物内容上力求精致、丰富,由“日常性”饮食转往“夸富性”饮食方向发展,除此,更在空间形式与空间利用上力求发展,空间形式上利用建筑装潢制造豪华感,而在空间利用上则增添其声色之娱。③王鸿泰:《流动与互动——由明清间城市生活的特性探测公众场域的开展》,国立台湾大学历史研究所1998年博士学位论文,第115页。二三十年代的上海酒馆各具特色,既有面向大众日常饮食需要的中低档场所,亦有集娱乐、住宿等多种功能于一身的高档场所。酒精的麻醉与致幻作用将暂时地使饮酒者脱离现状,酒成了超越现存礼俗、秩序以及种种道德桎梏的媒介物,酒与礼已经构成了相互抗衡的两个方面。④南帆:《叩访感觉》,上海:上海东方出版中心,2004年版,第101-102页。想要挣脱社会规范束缚的文人知识分子不但有喝酒嗜好,更有以此作为文人群体身份认同之象征。因此,酒楼承载了许多文人知识分子的记忆。发生在酒楼里的趣事轶闻,成为知识分子反复回味的话题。梁实秋回忆了胡适在酒馆里打牌、吃花酒的情形:

胡适之先生也偶尔喜欢摸几圈。有一年在上海,饭后和潘光旦、罗隆基、饶子离和我,走到一品香开房间打牌。硬木桌上打牌,滑溜溜的,震天价响,有人认为痛快;我照例作壁上观。言明只打八圈,打到最后一圈已近尾声,局势十分紧张。胡先生坐庄。潘光旦坐对面,三副落地,吊单,显然是一副满贯的大牌。“扣他的牌,打荒算了。”胡先生摸到一张白板,地上已有两张白板。“难道他会吊孤张?”胡先生口中念念有词,犹豫不决。左右皆日:“生张不可打,否则和下来要包!”胡先生自己的牌也是一把满贯的大牌,且早巳听 张,如果扣下这张白板,势必拆牌应付,于心不甘。犹豫了好一阵子,“冒一下险,试试看。”啪地一声把白板打了出去! “自古成功在尝试”,这回却是“尝试成功自古无”。潘光旦嘿嘿一笑,翻出底牌,吊的正是白板。胡先生包了。身上现钱不够,开了一张支票,三十几元。那时候这不算小数目。胡先生技艺不精,没得怨。⑤梁实秋:《麻将》,载自梁实秋:《梁实秋散文》(四),北京:中国广播电视出版社,1989年版,第152-153页。

有一天中秋前后徐志摩匆匆的跑来,对我附耳说:“胡大哥请吃花酒,要我邀你去捧捧场。你能不能去,先去和尊夫人商量一下,若不准你去就算了。”我问要不要去约努生,他说,“我可不敢,河东狮子吼,要天翻地覆,惹不起。”我上楼去告诉季淑 ,她笑嘻嘻的一口答应:“你去嘛,见识见识,喂,什么时候回来?”“当然是,吃完饭就回来。”胡先生平素应酬未能免俗,也偶尔叫条子侑酒,照例到了节期要去请一桌酒席。那位姑娘的名字是“抱月”,志摩说大概我们胡大哥喜欢那个月字是古月之月,否则想不出为什么相与了这位姑娘。……入席之后照例每人要写条子召自己平素相好的姑娘来陪酒。我大窘,胡先生说“由主人代约一位吧。”约来了一位坐在我身后,什么模样,什么名字,一点也记不得了。饭后还有牌局,我就赶快告辞。⑥梁实秋:《槐园梦忆——悼念故妻程季淑女士》,载自梁实秋:《梁实秋散文》(二),北京:中国广播电视出版社,1989年版,第163-164页。

赵景深回忆,“我们四个,时常到小酒店里去喝酒;本来我是涓滴不饮的,田汉说:“哪有文人不饮酒的呢?”我想想,好像很对,似乎不喝酒对于学做文人的条件很欠缺,加以叶、何二公都是善饮的,我就勉强喝了一点。”⑦赵景深:《文坛回忆》,重庆:重庆出版社出版,第252页。三五好友举杯畅饮,难免有酩酊大醉之经历。旧派小说家文人尤好如此。范烟桥“性好饮,饮少辄酔,酔则昌言无忌,滔滔如川不绝”。①魏绍昌编《鸳鸯蝴蝶派研究资料》(上卷“史料部分”),《中国现代文学史资料丛书》“甲种”,上海:上海文艺出版社出版,第546页、第548页、第556页。许指严“生平喜饮,往往借着一杯浊酒,浇他胸中的块垒。”②魏绍昌编《鸳鸯蝴蝶派研究资料》(上卷“史料部分”),《中国现代文学史资料丛书》“甲种”,上海:上海文艺出版社出版,第546页、第548页、第556页。朱大可“不常饮,饮则尽佳酿五六斤不醉”。③魏绍昌编《鸳鸯蝴蝶派研究资料》(上卷“史料部分”),《中国现代文学史资料丛书》“甲种”,上海:上海文艺出版社出版,第546页、第548页、第556页。新文学作家中也不乏嗜饮之人。郑振铎就因喝醉酒而被人抬回:“我们那时候,学会了喝酒,学会了抽烟。我们常常到小酒馆里去喝酒,喝得醉醺醺的回来。他(指谢六逸,笔者注)总是和我们在一道,但他却是滴酒不入的。有一次,我喝了大醉回来,见到天井里的一张藤的躺椅,便倒了下去,沉沉入睡。不知什么时候,被他和地山二人抬到了楼上,代为脱衣盖被。”④郑振铎:《忆六逸先生》,载自秦人路、孙玉蓉编:《文人笔下的文人》,长沙:岳麓书社,1987年版,第264页。而知识分子的酒品、酒风也各色各异。在章克标的回忆中,傅彦长“绝不同别人较量,不称雄称霸、自夸海量,但也不脱班、落伍,或临阵脱逃,总是慢慢地跟着、伴着,一种君子儒雅的喝酒风度。……比之周围的人吃酒,还是较为文明的,雅致的,他们常常大叫大吼,卸衣赤膊,掷碗挥拳,乃至大吐大呕,狼籍满桌,沾及衣衫。”⑤章克标:《回忆》,载自章克标《章克标文集》(下),上海:上海社会科学院出版社,2003年版,第447页。

三、咖啡馆

咖啡馆作为一种公共空间,曾被选为法国大革命最具影响力的场所之一,因为这场革命的许多重大事件都是在咖啡店里策划或发生的。⑥W·Scott H aine.TheWorld of the Paris Cafe:Sociability among the French Working Class,1789-1914,Baltimore:Johns Hopkins U-niversity Press,1996,p7.民国时期,咖啡馆,作为一种异国情调的消费方式,伴随着商业社会的繁荣日益受到以城市知识分子为代表的中产阶级的欢迎。⑦章斯睿:《从情调消费到大众消费——1949年前后上海咖啡馆的命运》,复旦大学历史系、复旦大学中外现代化进程研究中心编:《新文化史与中国近代史研究》,(近代中国研究集刊)(4),上海:上海古籍出版社,2009年版,第93页。二十世纪二十年代始大量涌现的咖啡馆:霞飞路上的DD’S、文艺复兴、巴尔干、特卡琴科、君士坦丁堡、伟多利,南京路上的沙利文,静安寺路上的沙利文分店、DD’SCafe、飞达、凯司令、皇家,亚尔培路(今陕西南路)上的巴塞龙那、赛维纳、立德尔,北四川路上的公啡、上海珈等,多以其精雅的布置和浓郁的欧陆风情,成为一批热衷“现代生活”体验的在沪文人,举行“咖啡座谈”、建构文学想象的“思想旅行”之地。⑧叶中强:《民国上海的“城市空间”与文人转型》,《史林》2009年第6期。“咖啡店的确是现代生活之一大象征。”⑨悟《咖啡店中的女待》,《申报》1928年8月20日。张若谷把咖啡馆放置在都市中产阶级市民生活的背景之下,总结出时人热衷于去咖啡馆的三种乐趣:(1)咖啡本身的刺激,效果“不亚于鸦片和烟酒”;(2)咖啡馆提供与朋友长谈的地方,“此乃人生之乐”;(3)咖啡馆里有动人的女侍。⑩张若谷:《现代都会生活象征》,上海:上海真美善书店,1929年版,第3-8页,转引自王敏、魏兵兵、江文君、邵建:《近代上海城市公共空间(1843-1949)》,(上海城市社会生活史丛书),上海:上海辞书出版社,2011年版,第219页。上海的咖啡店主要集中法租界及日租界。(11)黄震遐:《我们底上海》,《申报》(艺术界)1928年12月30日。他对上海的咖啡馆也有大段描述:

上海霞飞路的“巴尔干”为俄国人所设,这是我们在上海几家珈琲店中最爱坐的一家。我们一群,虽然都是自称为无产阶级者,上海最贵族的Marcel与Fedral二家,倒也进去喝过珈琲。但是印象最好的,还是这座亚洲的“巴尔干”半岛。记得在今年四月一日的下午,傅彦长,田汉,朱应鹏与我,在那里坐过整个半天。我们每人面前放着一大杯的华沙珈琲,……大家说说笑笑,从“片莱希基”(油煎肉饺类西点——引者)谈到文学艺术,时事、要人、民族、世界□各种问题上去。(12)张若谷:《珈琲座谈》,上海:上海真美善书店,1929年版,第3-4页。

除了坐写字间,到书店渔猎之外,空闲的时期,差不多都在霞飞路一带的咖啡馆中消磨过去。我只爱同几个知己的朋友,黄昏时分坐在咖啡馆里谈话,这种享乐似乎要比绞尽脑汁作纸上谈话来得省力而且自由。而且谈话时的乐趣,只能在私契朋友聚晤获得,这绝不能普渡众生,尤其是像在咖啡座谈话的这一件事。大家一到黄昏,就会不约而同地踏进几家我们坐惯的咖啡店,一壁喝着浓厚香醇的咖啡以助兴,一壁低声轻语诉谈衷曲。——这种逍遥自然的消遣法,“外人不足道也”。①张若谷:《咖啡座谈·序》,上海:上海真美善书店,1929年版,第6页,转引自李欧梵:《上海摩登》,北京:北京大学出版社,第26页。

坐咖啡馆里的确是都会摩登生活的一种象征,单就我们的上海而言,有几位作家们,不是常在提倡“咖啡座谈”的生活吗?……这里的“俄商复兴馆”和那边的“小沙利文”,是他们足迹常到的所在……②张若谷:《俄商复兴馆》,《战争、饮食、男女》,上海良友出版公司,1933年版,第143-146页。

上海的咖啡馆一方面是展现现代都市文明的重要场所,一方面它也代表着中产阶级的文化想象。③王敏、魏兵兵、江文君、邵建:《近代上海城市公共空间(1843-1949)》,(上海城市社会生活史丛书),上海:上海辞书出版社,2011年版,第218页。具有资产阶级生活方式的现代派作家等知识分子充分享受着在咖啡馆里品咖啡、交谈的逍遥与悠闲。“在那里遇见了我们今日文艺界上的名人龚冰庐、鲁迅、郁达夫等,并且认识了孟超、潘汉年、叶灵凤等,他们有的在那里高谈着他们的主张,有的在那里默默沉思。”④慎之:《上海咖啡》,《申报》(艺术界·咖啡座)1928年8月8日。刘呐鸥等人经常光顾的咖啡厅是南京路的沙利文咖啡厅,北四川路也有好几家,像青岛,下午喝咖啡,晚上跳舞。⑤彭小妍:《五四文人在上海:另类的刘呐鸥》,载自彭小妍:《海上说情欲:从张资平到刘呐鸥》,台北:台北中央研究院中国文哲研究所,2001年版,第170页。

在咖啡馆的聚会中,一班文人共同的文学品味,和他们时常出没的公共空间形成了一种互动的关系;而当他们再进一步借由报刊版面来宣传自己在咖啡馆里的文艺聚会,并欢迎文学同好加入时,他们上咖啡馆谈文论艺的文学活动也就从休闲活动变成了一个塑造自我形象的方式,也像是一个制造机会的场合,拉拢文艺青年,形成“文化班底”的策略。⑥陈硕文:《上海三十年代都会文艺中的巴黎情调(1927-1937)》,国立政治大学中国文学系2008年博士学位论文,第120页。由章衣萍、华林、徐仲年等一批从事通俗写作的文人发起的上海文艺茶话会,时常在酒店、咖啡馆等场所聚餐,为会员们提供一个闲暇交流的时间与空间:“我们的文艺茶话,没有一定的会所,没有很多的费用,有时在会员的家里,大多数的时间还是在这□□里的花园、酒店、咖啡馆。我们没有一定的仪式,……我们也没有一定的信条,……只要你爱好文艺,总是来者不拒的。”⑦章衣萍:《谈谈“文艺茶话”》,《文艺茶话》第1卷第1期,《民国珍稀短刊断刊资料汇编(上海卷)》,北京:全国图书馆文献缩微复制中心,2007年版,第19575页。“他们是以感情为中心,以纯文艺的立场来结合的。其中主其笔的是华林,徐仲年,黄天崖等诸先生。”⑧陈达仁:《参加文艺茶话会记》,《文艺茶话》第1卷第8期,《民国珍稀短刊断刊资料汇编(上海卷)》,北京:全国图书馆文献缩微复制中心,2007年版,第19698-19699页。

与曾朴客厅里的沙龙中缺少女主人不同,这些由男性知识分子发起的文艺茶话会时常邀请各种女性作家到场。他们用源自西方的文学与艺术的语言辞藻在这些女性面前表现他们的优雅风范,并制造出他们对于女性得体举止的期望。⑨Michel Hockx.Gentility in a Shanghai literary Salon of the 1930s.The Quest for Gentility in China:Negotiations beyond gender and class.Edited by Daria Berg&Chole Starr.Routledae Press.2007.P69.尽管他们声称没有准入门槛,但在他们关于自身团体活动的字里行间显出他们以有闲阶层自居,满足于小众范围内自娱自乐的趣味:“华林先生结婚了!……华林先生就在我的住所来请客。所请朋友,多是常到文艺茶话会的,……我把华先生结婚的消息记载下来,只是供给终日勤苦的人们在工作后的消遣,算是一种谈笑而已,不必天下人都学做这样的文字,不必天下人都整日的阅读这文字。”⑩春苔:《大家好朋友聚会一次》,《文艺茶话》第1卷第9期,《民国珍稀短刊断刊资料汇编(上海卷)》,北京:全国图书馆文献缩微复制中心,2007年版,第19738-19739页。然而,当他们开始将自娱自乐的活动以《文艺茶话》的杂志形式出版后,这种原本只有周末闲暇时间才可为之的活动日益商业化、市场化,成为他们从事文字与出版工作的职业生活的一部分。(11)Michel Hockx.Gentility in a Shanghai literary Salon of the 1930s.The Quest for Gentility in China:Negotiations beyond gender and class.Edited by Daria Berg&Chole Starr.Routledae Press.2007.P70-p71.

具有中产阶级生活方式的现代职业作家与怀揣革命理想的左翼文人都把咖啡馆作为其日常生活中的重要闲暇之处。位于租界内的咖啡馆空间为革命者提供了某种“感觉结构”,而在这一“感觉结构”中,革命者找到的很可能是某种归宿感、安全感甚至是一种存在的自在和认同,并以此对抗着权力中心的控制和压迫。而这种认同感的背后,是对咖啡馆所表征的西方现代文明的想象与诉求。①王琼、王军珂:《咖啡馆:上海20世纪初的现代性想象空间》,《粤海风》2006年第4期。“我可以坐在小咖啡得着麻醉的饮料去消愁,我可以冷冷地视察夜市里的罪恶”。②(?)平:《海上生活三部曲》,《橄榄月刊》。位于虹口区北四川路上的公啡咖啡馆,不仅是鲁迅与许多左翼知识分子的会面地点,更是“中国左翼作家联盟”的摇篮地。“这是一个犹太人开的店,因为是外国人常去的地方,巡捕包打听是不大注意的。”③杨纤如:《左翼作家在上海艺大》,载自中国社会科学院文学研究所“左联回忆录”编辑组编:《左联回忆录》(上),北京:中国社会科学出版社,1982年版,第98页。1929年10月中旬,“左联”第一次筹备会即假公啡二楼举行,参加者有冯乃超、彭康、阳翰笙、钱杏邨、蒋光慈、戴平万、洪灵菲、柔石、冯雪峰、夏衍、潘汉年等。④叶中强:《民国上海的“城市空间”与文人转型》,《史林》2009年第6期。夏衍回忆,“我记得我参加党召集的第一次筹备会议,是在一九二九年是月中旬,地点是在北四川路有轨电车终点站附近的‘公啡’咖啡馆二楼,……筹备会一半是每周开一次,有时隔两三天也开过。地点几乎固定在‘公啡’咖啡馆二楼一间可容纳十二、三人的小房间。”⑤夏衍:《懒寻旧梦录》,北京:三联书店1985年版,第146-147页、第227-230页。“在一个盛夏的晚上,杏邨、伯奇和我在善锺路、霞飞路口的一家外国人开的DD咖啡馆和周剑云见了面,……(商量发展电影事宜,笔者注)过了一天,我们三个又在赫德路杏邨家里开了一个小会,研究今后对策。”⑥夏衍:《懒寻旧梦录》,北京:三联书店1985年版,第146-147页、第227-230页。冯乃超也回忆,“在川北公寓的附近,有一家大概是希腊人或犹太人开设的糖果、罐头食品的商店,它的二楼,辟了一个咖啡店,名字就叫什么‘公啡咖啡店’,它的顾客很少,我们倒是常去,有时就在那里开会;几乎被我们包下了。”⑦冯乃超:《革命文学论争·鲁迅·左翼作家联盟——我的一些回忆》,蒋锡金笔录,《新文学史料》1986年第3期。已故喜剧艺术表演名家金山,有一天“得到‘文总’委员许涤新的通知,到霞飞路一家白俄咖啡馆参加“文总”会议。”⑧会林、绍武:《夏衍传》,北京:中国戏剧出版社,1985年版,第92页。

在鲁迅的心目中,咖啡店代表着一种“有产阶级”的浮纨,它所表征的生活方式,与那些“革命文学家”们鼓吹的无产阶级革命文学是相左的。但事隔一年,鲁迅非但踏进了一家“革命咖啡店”,且被其内的年青“革命作家”奉为“旗手”、“盟主”。于此可见:上海的咖啡馆除了它的“阶级属性”和为传统侧目的“时髦”和“浪漫”外,亦是一个适合文人聚会、讨论并结构关系网络的城市媒介。⑨叶中强:《民国上海的“城市空间”与文人转型》,《史林》2009年第6期。一方面,咖啡馆隐喻着西方殖民主义的侵略,象征着作为中产阶级生活方式的意识形态,似乎是与民族解放、革命理想根本对立的。然而,城市中产阶级市民群体,尤其是知识分子,却通过进入咖啡馆内饮咖啡,获得了具体真切的现代性体验与感官愉悦。⑩王敏、魏兵兵、江文君、邵建:《近代上海城市公共空间(1843-1949)》,(上海城市社会生活史丛书),上海:上海辞书出版社,2011年版,第225页。对于现代中国来说,在很大程度上咖啡的意义是通过它与小众的精英唯智主义的连系而产生的,特别是作为刚萌芽的中产阶级革命情怀的展示客体,都是通过咖啡这个媒体而完成的。(11)

四、结 语

公共空间在本质上是开放的,谁能够占有公共空间并定义城市的形象,从根本上说是一个没有确定答案的问题。①包亚明《空间、文化与都市研究》,《文汇报》2005年11月6日,第6版。1927至1937年间的上海知识分子多以群体化的方式出入茶社、酒楼与咖啡馆等城市“集体空间”。一方面这些空间已经成为知识分子内部不同亚群体的聚会场所从而不但具有半私密化特性,甚至具有了与某个群体相联结的象征意味。如叶灵凤、曹聚仁等报人时常联络通气、交流行业信息的新雅茶社,冯雪峰、夏衍等左翼知识分子密谋文艺路线动向与走势的据点——公啡咖啡馆以及黄炎培、史量才等地方精英知识分子用以结交社会名流的功德林餐馆等。知识群体“置身于这些空间,以某些方式利用它们,并在此基础上形成自己的社区的感觉”。②包亚明《空间、文化与都市研究》,《文汇报》2005年11月6日,第6版。

而另一方面,这些空间又因其为公共营业场所而具有开放性,使得不同知识群体都将一些空间场所作为活动据点。报人、现代派作家、诗人、戏剧家与左翼知识分子等不同群体都时常光顾新雅茶社。“文艺茶话会”的活动场所也时常跨越茶社、咖啡馆、酒吧等不同类型的“集体空间”。“我们在占有城市空间的同时,反过来也被城市空间所占有。”③包亚明《空间、文化与都市研究》,《文汇报》2005年11月6日,第6版。知识群体在这些空间场所里交流的话题五花八门、无所不涉,既有职业工作内容,亦有私人生活琐事,兼具“私人”与“公共”双重性质。“公共”与“私人”这一对源自西方的分析概念的边界因放置在茶社、酒楼与咖啡馆等近代上海的集体空间里而变得模糊。

明清时期作为“非日常性”生活空间的酒楼、茶馆已经日益遍及城市,开始作为一个家庭之外的日常性户外活动空间。④王鸿泰:《从消费的空间到空间的消费——明清城市中的酒楼与茶馆》,台北《新史学》第11卷第3期,2000年9月。二三十年代的上海,各种新兴的茶社、酒楼与咖啡馆已经成为知识分子日常生活中重要的户外活动场所。这些场所具有的“非日常性”餐饮消费功能被淡化,其作为一个构建社会关系网络的空间场所的功能逐渐凸显。知识群体在占据城市“集体空间”的同时,以不同的话语对其进行修饰与表述,将光顾这些空间的行为视作有别于“普罗大众”的社会身份象征,从而具有非日常性与周期性夸示消费的特点。受到西方物质文明的影响,近代上海的酒楼、茶社等地在店面布置、服务功能等方面掺入了西化元素,吸收了外来咖啡馆、酒吧的装饰风格与服务项目,使得其承载的文人雅好品味与西人之异国情调相融合。但茶馆、酒楼与咖啡馆在近代上海的发展并不均衡。咖啡馆在近代上海呈不断上升的繁荣趋势。而在30年代城市娱乐格局的巨大变化中,大部分茶馆被迫退出了原来占据的娱乐市场空间,让位于其他更受市场欢迎的现代娱乐场所。⑤楼嘉军:《上海城市娱乐研究(1930-1939)》,华东师范大学2004年博士学位论文,第99页。知识分子无论主动接纳抑或被动抗拒,他们都不得不适应上海的城市空间变化。异国情调在与文人雅好的较量中最终获胜。

(责任编辑:刘 丽)

The “Collective Space”,Social Network and Identity——T he Leisure Life of Intellectuals in Shanghai in the Republic of China(1927-1937)

Hu Yuehan

(The History Department of Hangzhou Normal University,Hangzhou Zhejiang, 310036)

This paper introduces the"collective space"concept to visit intellectuals in Shanghai how to get identity through leisure and construct social networks in the Republic of China through Teahouse,restaurants and cafes three major consumer sites in cities.The study found that the"non-routine"food consumption function is weakened in these urban leisure consumer sites but its functions as a place for social network increasingly prominent.On the one hand they have become a meeting place for intellectuals within the different sub-groups,thus not only semi-privacy features,and even has symbolic meaning linked with a group;on the other hand these places have openness as public spaces and business premises,so that differentgroups can use them as the activity bases.Shanghai intellectuals occupy,compete,and present urban public space in differentways,re-construct their own social networks,access group sense of identity,which makes itboth had the public and privacy features.

Collective space; Social network; Shanghai; Intellectual; Identity

G248

A

1008-7354(2014)06-0011-11

(11)Laikwan Pang,.The Collective Subjectivity of Chinese Intellectuals and Their Caf?Culture in Republican Shanghai.Inter-Asia Cultural Studies 7,no.1 (March 2006):24-42.彭丽君:《民国时期上海中国知识分子的集体主体性及他们的咖啡文化》,《文化研究月报》,http://www.chinese-thought.org/whyj/004313.htm。

胡悦晗(1980-),男,湖北襄阳人,杭州师范大学人文学院历史系讲师,华东师范大学历史学博士,不列颠哥伦比亚大学

亚洲研究所2010-2011年度访问学者。

本文是教育部人文社科青年基金项目“生活场域与阶层再生产——以民国时期北京、上海知识群体为例(1927-1937)”(项目编号:13YJC840015)的阶段性成果。