脱蜡油组成与基础油性质之间的关系

2014-09-06杜珊,王京

杜 珊,王 京

(中国石化石油化工科学研究院,北京 100083)

脱蜡油组成与基础油性质之间的关系

杜 珊,王 京

(中国石化石油化工科学研究院,北京 100083)

通过对4种原油蜡油窄馏分的润滑油潜含量评价数据以及质谱表征数据分析,探究脱蜡油的族组成与润滑油基础油收率、黏度指数的关系。基础油中饱和烃(P+N)组分黏度指数、收率、族组成都可以较好地用脱蜡油烃组成含量预测,同时能预测轻质和中质芳烃(A1、A2)的收率。本方法可以替代润滑油潜含量分析中繁琐的柱分离过程,提高优质润滑油型原油筛选的概率。

基础油 脱蜡油 性能预测 质谱组成 黏度指数 收率

原油性质对润滑油基础油的黏度、黏温性能以及低温性能有一定的影响,通常链烷烃含量高,相应基础油的黏度小、低温性能差;芳烃含量高,其相应基础油黏温性能差、低温性能优越[1]。一种原油是否适于生产润滑油基础油,必须要经过实验室的评价即润滑油潜含量分析,显示其生产的基础油产品可能的性能(密度、倾点、黏度、黏度指数等)和收率[2-3]。

一般情况下,选择何种原油进行润滑油潜含量评价时,遵循以下原则:以石蜡基原油为主,其蜡油馏分中饱和烃含量高、芳烃含量低、密度低。

润滑油潜含量分析方法模拟润滑油基础油传统(老三套)工艺中脱蜡与溶剂精制过程,反映了润滑油基础油收率、倾点、黏度指数(VI)等方面的信息,对于润滑油基础油原料的评价和生产加工深度具有指导意义。然而润滑油潜含量的测定具有费时、费力、费溶剂、有毒等缺点。当前我国原油进口种类和数量不断增加,原油种类的选择关系到企业的经济效益[4]。当需要更迅速地找到优质的润滑油型原油时,传统的润滑油潜含量分析方法受到了极大的限制,因此有必要找到一种准确、快速、简便、安全的替代方法。

本实验中,利用双吸附柱分离过程替代溶剂精制,在得到脱蜡油、基础油性质和烃类组成的基础上,研究脱蜡油与基础油的收率、黏度指数之间的关系。

1 实 验

1.1 原 料

选择对埃塔姆、白犀牛、鲁比、松道这4种石蜡基原油,通过减压蒸馏以50 ℃为一段收集350~500 ℃的馏分(每种原油3个窄馏分),利用“RIPP 9—90”企业标准方法[5]测定各原油窄馏分的润滑油潜含量及性质。表1给出了各原油蜡油馏分段的性质,埃塔姆原油蜡油饱和烃质量分数高达86.2%,硫、氮杂质含量低,特性因数高,初步判定是生产润滑油基础油的好原料;白犀牛原油蜡油饱和烃质量分数达到82.3%,氮含量较高;鲁比和松道原油饱和烃含量较低、密度高,预计相应的基础油性质较差。

1.2 实验方法

按照RIPP 9—90实验方法,流程图见图1。润滑油基础油馏分(350~500 ℃范围内的宽馏分或以50 ℃切割的窄馏分)用溶剂法(-20 ℃)脱蜡,分离出蜡膏;脱蜡油再经过硅胶-氧化铝柱色谱吸附分离为饱和烃P+N、轻芳烃A1、中芳烃A2、重芳烃和胶质;将分离后的饱和烃、轻芳烃、中芳烃混合物定义为润滑油基础油,其中P+N+A1定义为深精制基础油,P+N+A1+A2定义为浅精制基础油。

脱蜡溶剂为6∶4的丁酮与甲苯混合溶液;柱分离溶剂:饱和烃洗脱溶剂为石油醚,轻芳烃洗脱溶剂为含5%苯的石油醚溶液,中芳烃洗脱溶剂为含20%苯的石油醚溶液,重芳烃和胶质洗脱溶剂为含50%苯的乙醇溶液。

表1 原料蜡油(350~540 ℃)性质

图1 双吸附柱润滑油潜含量实验流程

1.3 样品性质测定

柱分离得到的饱和烃(P+N)、轻芳烃(A1)、中芳烃(A2),在性能测定时需要先测定饱和烃,再向饱和烃中按收率配比混入轻芳烃即P+N+A1,静置24 h后测定;接着按收率比配入中芳烃即 P+N+A1+A2,静置24 h测定。

2 结果与讨论

2.1 润滑油潜含量测定结果及其物料性质

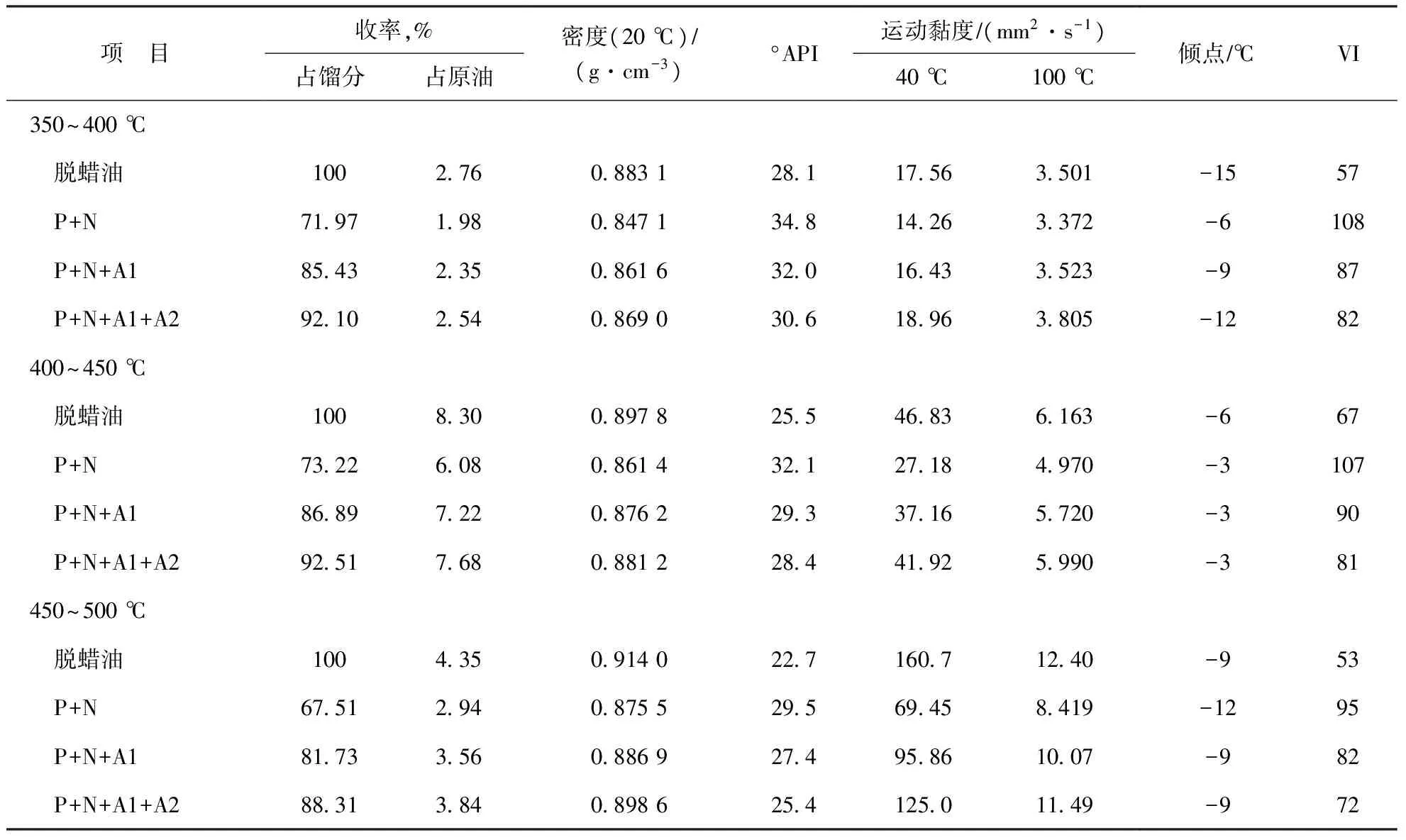

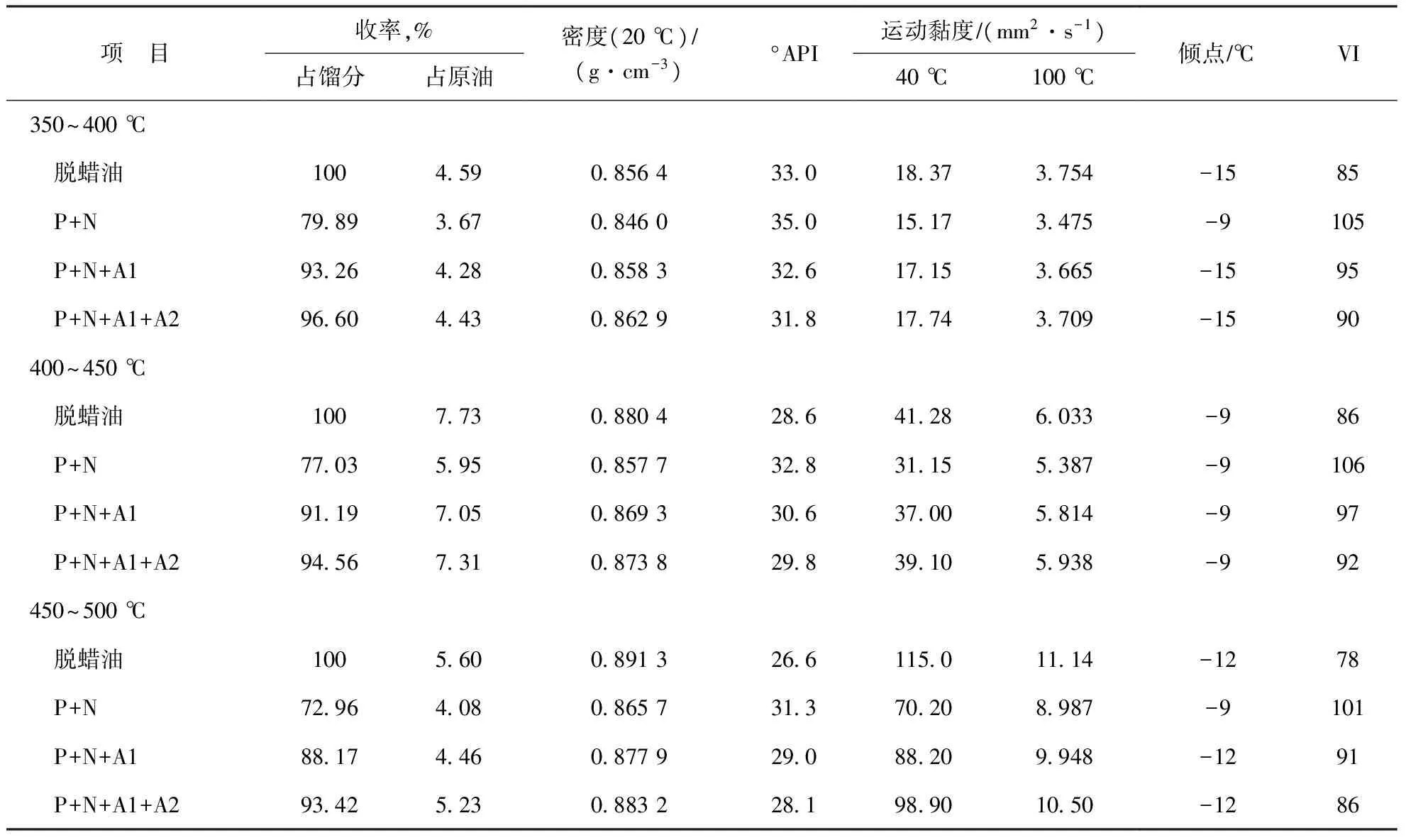

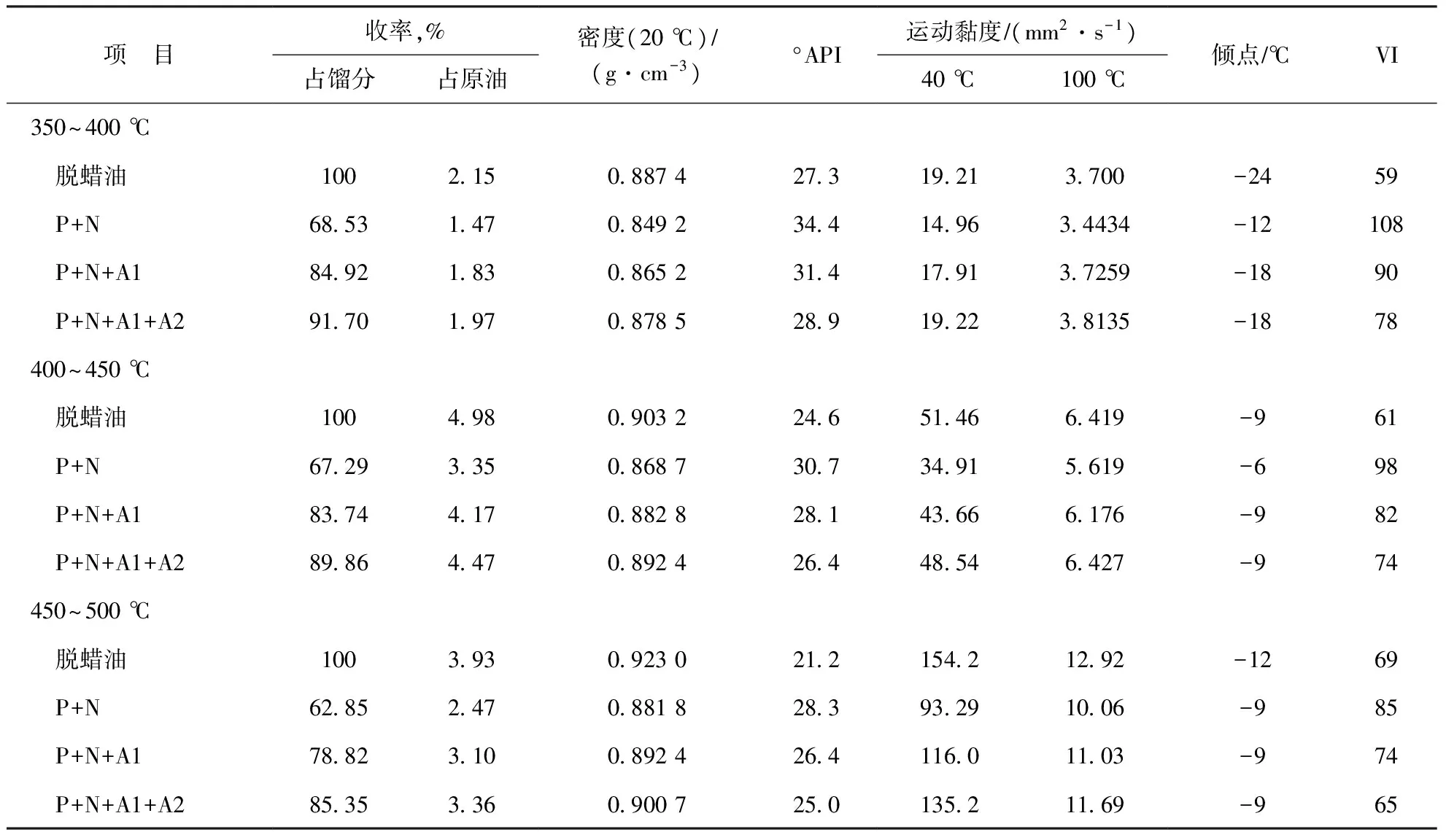

分别对4种原油的窄馏分脱蜡油进行双吸附柱分离,得到相应的饱和烃(P+N)、深精制油(P+N+A1)、浅精制油(P+N+A1+A2)的性质,实验过程中主要关注黏度指数和倾点这两个性质。表2~表5给出各原油窄馏分的润滑油潜含量及其相应的性质。

从表2~表5可以看出:除了鲁比原油350~400 ℃馏分,脱蜡油与深、浅精制油的倾点相差一般不超过3 ℃;随馏分的变重,P+N、精制油总收率以及黏度指数都降低,40 ℃及100 ℃黏度增加。

从表2可知:白犀牛原油蜡油中的P+N收率较高,倾点低,黏度指数高;配入芳烃后黏度指数降低多,只符合MVI基础油的要求。虽然白犀牛原油蜡油馏分饱和烃含量较高,由于其芳烃的影响,使得基础油产品质量较差。

从表3可知,埃塔姆原油制备的基础油性能优越,是不可多得的优质润滑油型原油,其脱蜡油可用于MVI基础油的生产,P+N收率高,按收率比混入轻、中芳烃后黏度指数依然很高,经过浅度精制的基础油就可用于HVI基础油的生产。

从表4可知:鲁比原油制备的基础油性能较差:P+N收率低,黏度指数低,芳烃组分的混入极大地降低了黏度指数。浅精制油可生产MVI的基础油,但收率较低,因此,鲁比原油不适合用于生产润滑油基础油。

表2 白犀牛原油润滑油潜含量及性质

表3 埃塔姆原油润滑油潜含量及性质

从表5可知,松道原油略优于鲁比原油,350~400 ℃馏分段可用于生产HVI基础油,但基础油收率低,重芳烃含量高,A1、A2按收率比混入P+N组分中黏度指数大幅降低。

将芳烃组分按收率比配入P+N组分时,黏度指数降低幅度不同,芳烃组分对基础油的黏度指数影响复杂,尚难对P+N+A1及P+N+A1+A2的黏度指数进行预测,相关规律还有待进一步研究。

表4 鲁比原油润滑油潜含量及性质

表5 松道原油润滑油潜含量及性质

2.2 族组成表征

为进一步考察组成和性能之间的关系,对各样品进行质谱表征,柱分离后的P+N、A1、A2符合质谱仪直接进样标准,脱蜡油需要预先分成饱和烃和芳烃两部分。通过质谱族组成表征可确定脱蜡油中链烷烃、1~6环环烷烃、1~5环芳烃等含量。结果表明:由于分离效果和误差的影响,P+N中除了链烷烃和环烷烃之外,还含有少量的烷基苯;A1中主要为单环芳烃,双环芳烃含量较少;A2中虽然以双环芳烃较多,但含有一环、三环甚至四环芳烃。整个轻、中芳烃分布的复杂性影响了脱蜡油预测基础油性能的准确性。

2.3 脱蜡油族组成预测P+N收率、族组成及黏度指数

2.3.1 收率预测 脱蜡油中的饱和烃经过双吸附分离后,得到P+N组分,其收率接近于脱蜡油组成中总饱和烃含量。因此,可以用脱蜡油饱和烃含量来预测P+N的收率,即:

WP+N=∑Xi

(1)

式中:WP+N表示基础油的P+N预测收率,Xi是脱蜡油饱和烃各组分质量分数,i=(0~6),i=0为链烷烃质量分数,i=1为一环环烷烃质量分数,依此类推,i=6为六环环烷烃质量分数,公式相关系数R2为0.98,准确性很高,说明双吸附分离的效果很好。

2.3.2 组成预测 用脱蜡油中各类饱和烃的质量分数除以P+N的收率,理论上为P+N各类饱和烃在脱蜡油中的质量分数,因此可以用脱蜡油族组成和P+N收率数据,计算P+N的烃类组成。以松道400~450 ℃馏分油为例,将计算值与实测值对比,结果见表6。由表6可知,P+N族组成计算值与实测值相近。因此,可在不进行双吸附柱分离的情况下,直接计算出P+N的族组成含量。

表6 松道400~450 ℃脱蜡油族组成预测P+N的族组成 w,%

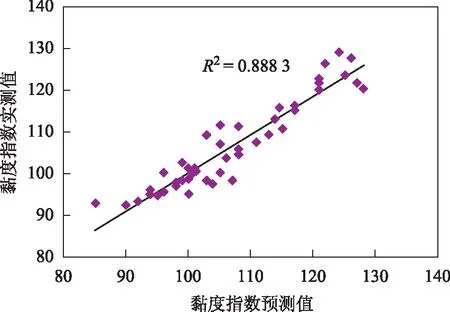

2.3.3 黏度指数预测 计算出P+N的族组成后,希望可以进一步预测P+N的黏度指数。通过对30组低芳烃含量(质量分数小于10%)的基础油烃类组成的研究,发现黏度指数与其饱和烃部分族组成存在很大的联系。对黏度指数和烃类组成含量数值取自然对数,观察每一类烃类与黏度指数的线性相关性,发现链烷烃线性相关度为0.894、一环环烷烃相关度为0.136、二环环烷烃相关度为0.517、三环环烷烃相关度为0.826、四环环烷烃相关度为0.736,五环和六环环烷烃含量很少不作为影响因素考虑。利用多元线性回归法得到黏度指数预测公式:

lnVI=4.467+0.141 1lnX0-

0.048lnX3-0.097lnX4

(2)

式中:X0为链烷烃质量分数;X3为三环环烷烃质量分数;X4为四环环烷烃质量分数。

将P+N组成计算值代入式(2),可以得到利用脱蜡油族组成预测出的P+N黏度指数值,所有样品预测值与实测值最大绝对误差为5.3,图2给出了此公式的预测值与实测值之间的相关性R2=0.888 3。黏度指数由40 ℃和100 ℃黏度计算得到,标准方法要求黏度测量重复性不大于1.3%,再现性不大于4.0%[7],推算该方法的黏度指数计算误差约为7%。可见此公式准确度满足实验重复性和再现性的要求。

图2 低芳烃基础油黏度指数实测值与预测值相关性

2.4 脱蜡油族组成预测A1、A2收率

柱分离的主要目的是除去重芳烃和胶质,得到轻芳烃和中芳烃作为润滑油基础油的组分。脱蜡油中的芳烃分子结构和分布对A1和A2收率存在一定的影响,由于缺乏芳烃分子结构有效分析手段,很难给出芳烃详细的分子结构;但考虑到脱蜡油芳烃组成对A1、A2收率的影响,只利用脱蜡油芳烃族组成数据,可计算出A1、A2的收率WA1、WA2。

A1轻芳烃单环芳烃含量最多,双环芳烃次之,三环和四环芳烃含量较少;A2则主要含有双环芳烃,三环芳烃次之,也含有一定量的单环和四环芳烃。在选择回归因子时根据A1和A2的组成特点,以脱蜡油中单环芳烃质量分数Y1、双环芳烃质量分数Y2、三环芳烃质量分数Y3、四环芳烃质量分数Y4、五环芳烃质量分数Y5以及总芳烃质量分数Y6这6个因素作为自变量,利用多元线性规划拟合出收率与脱蜡油组成之间的关系式。

WA1=0.058 3+0.290Y1+0.339 7Y2-0.504Y3+

0.495Y4-3.314Y5+0.213Y6

(3)

WA2=-0.023 3+0.251Y1+1.075Y2-

1.440Y3+0.876Y4+0.721Y5

(4)

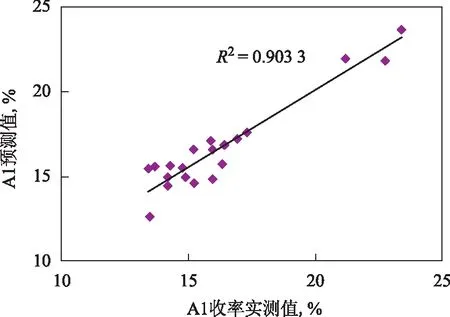

A1、A2收率的实测值与预测值相关性如图3、4所示,相关系数R2皆为0.90左右。因此可以利用上述2个公式预测A1、A2收率。

图3 A1收率实测值与预测值

图4 A2收率实测值与预测值

3 结 论

(1) 脱蜡油的倾点与深、浅精制油倾点相差一般不超过3 ℃。

(2) 利用脱蜡油组成可以计算出相应的基础油P+N组分的组成、黏度指数以及收率,可以预测轻芳烃A1和中芳烃A2的收率,可以计算得到基础油的收率。

(3) 脱蜡油经过双吸附分离后,将得到的芳烃组分按收率比配入P+N组分时,黏度指数降低幅度不同,芳烃组分对基础油的黏度指数影响复杂,尚难对P+N+A1及P+N+A1+A2的黏度指数进行预测,相关规律还有待进一步研究。

[1] 高善彬,刘和彬,王新苗,等.润滑油基础油组成对其性能的影响[J].化工科技市场,2010(9):36-39

[2] 水天德.现代润滑油生产工艺[M].北京:中国石化出版社,1997:2-30

[3] Lynch T R.Process chemistry of lubricant base stocks[M].CRC Press,2010:1-19

[4] 房韡,解增忠,王锋,等.原油选择优化模型在企业中的应用[J].计算机与应用化学,2011,28(7):954-956

[5] 杨翠定,顾侃英,吴文辉,石油化工分析方法[M].北京:科学出版社,1990:26-30

[6] 祖德光.国内外润滑油基础油生产技术[J].石油商技,2003(5):2-7

RELATIONS OF DEWAXED OIL COMPOSITION AND PERFORMANCE OF BASE OIL

Du Shan, Wang Jing

(ResearchInstituteofPetroleumProcessing,SINOPEC,Beijing100083)

To explore the relationship between the hydrocarbon compositions of dewaxed oil and viscosity index and yield of base oil,the lube potential content and MS characterization of the narrow VGO fractions of four crude oils were analyzed. It is found that the yield and viscosity indexes of P+N components and related group hydrocarbon compositions as well as the yields of light and intermediate aromatic hydrocarbons can well be predicted by analyzing the group compositions of the dewaxed oil. The findings can replace tedious column separation process of lube potential content analysis method to increase the probability of high-quality crude oil screening.

base oil; dewaxed oil; performance prediction; MS composition; viscosity index; yield

2014-03-14; 修改稿收到日期: 2014-06-16。

杜珊,硕士,研究方向为润滑油基础油的原油优化选择。

王京,E-mail:wangjing.ripp@sinopec.com。