重特大灾害应急决策的快速响应情报体系协同联动机制研究

2014-09-06杨巧云

袁 莉,杨巧云

(四川大学公共管理学院,四川 成都 610064)

在人类历史长河中,各类灾害事件常常让人猝不及防,给人们带来各种恐慌,造成不同程度的伤害,进而对社会秩序造成严重的影响。目前,中国的应急管理主要通过“一案三制”,即:制定和完善突发事件应急预案,加强应急体制、机制、法制的建设,开展系统化、有序化的应急管理工作。但在实际操作中,上述工作指导框架仍然存在一些问题。笔者拟对重特大灾害应急决策情报和情报体系的价值,以及快速响应情报体系的协同联动机制构建与运行等问题进行探讨,以期对解决目前中国应急灾害问题有所裨益。

一、重特大灾害应急决策需要快速响应的情报体系作支撑

(一)应急决策在重特大灾害管理中具有重要作用

重特大灾害具有突发性、偶然性、易扩大、易发生次生灾害等特点,如不能及时准确地应对,极易造成严重的后果。在应对灾害的过程中,人类累积经验、掌握规律,同时借助于一系列科学技术的应用,形成了一套应对灾害的体系方案。决策是利用已有信息和知识,为了某一目标寻求最佳解决方案的过程,灾害应对的过程是一个不断决策的过程,重特大灾害决策的目标是尽最大努力减少人员伤亡、减小灾害恶果。

重特大灾害的决策是一个复杂而艰巨的过程,需要应急部门在很短时间内利用已有信息做出响应,这项工作综合性很强,往往涉及到公安、卫生、能源、通信、交通、水务、地震等众多的系统和部门,需要调用各方的资源来帮助决策者识别灾害应对的各项指标。

(二)应急决策依赖情报和情报体系的支持

决策理论大师西蒙认为,决策是由“情报-设计-选择-审查”四个阶段构成的,情报活动是决策过程的第一个阶段,是收集环境信息、分析和确定影响决策的因素、提供决策依据的阶段,没有情报的支持和科学的分析判断,仅靠个人经验“拍脑袋”做出的决策是很难保证其科学性的。①西蒙:《管理决策新科学》,北京:中国社会科学出版社,1982年,第118页。

在灾害应急决策过程中,不仅涉及情报,还涉及利用情报的人员和机构,以及人员和机构建立在情报基础上的协作。学者们较早地从国家情报体系、高校文献情报体系、竞争情报体系等角度提出了情报体系的概念,如,高校文献情报体系是指在职能机构的组织协调下,由不同层次、不同类型、不同效能的多种高校文献情报机构分工协作而形成的情报工作系统;①陈建龙编著:《大学生情报教育基础》,北京:北京大学出版社,1994年,第9页。国家竞争情报体系是由有形的政府、部门、组织、企业和无形的多条情报价值链来体现的组织、协调、管理和传递的情报体系。

我们认为,在灾害应急决策中,同样需要一套满足自身特点的应急决策情报体系。从“物理-事理-人理”的系统方法论角度看,②顾基发、高飞:《从管理科学角度谈物理-事理-人理系统方法论》,《系统工程理论与实践》1998年第8期。在应急决策快速响应的情报体系中,作为“物理”的灾害情报系统和技术体系、作为“事理”的组织机构协同联动运行以及作为“人理”的情报人员主体,需要充分围绕重大灾害应急决策的情报需求,实现“物-事-人”的有机协调。通过调用各种信息技术,协调相关组织机构和人员,整合和共享信息资源,以高效快捷的情报输出作为支持应急决策、化解社会风险的重要武器,为科学化、系统化处理突发事件提供支撑。

由此,我们将情报体系定义为:以政府为主导的多元主体构成的协同联动体系,利用各种情报技术和系统对情报资源进行有效处理,为决策者提供决策支持的情报工作系统。应急决策的情报体系是以满足应急决策情报需求为服务目标的情报工作系统。

(三)应急决策的情报体系应该是快速响应的

在面对突发事件的应急决策中,不仅要有情报体系的支持,而且要求情报体系的反应是快速的。周定平指出,应急决策是权变式决策、非程序性对策性决策,应急决策信息具有有限性,③周定平:《社会安全事件的应急决策分析》,《长沙大学学报》2008年第3期。这些特点决定了应急决策必须是高效、迅速的,否则,极易因应对不及时或应对不力而造成不良后果放大或范围扩散。因此,作为应急决策重要支撑的情报体系,必须在短时间内响应应急决策的需要,根据环境情况和事态变化灵活应变,高效、快速和尽可能全面地收集和分析相关信息,为第一时间做出科学合理的决策提供情报保障。也有学者针对情报服务提出了“广快精准特”的要求,“广”指将分散在各处的高质量信息集中起来,“快”指按用户要求及时提供信息,“精”指精选的信息,“准”指准确的信息,“特”指凭借特优的技能所产生的信息。“广快精准特”的标准正契合了重特大灾害对快速响应情报体系的全面、高效、迅速、准确的要求。④武夷山:《用“广快精准特”指导信息增值服务》,2008年1月15日,http:∥blog.sciencenet.cn/home.php?do=blog&id=14472&mod=space&uid=1557,2014年3月2日。

重特大灾害应急决策离不开快速响应的情报体系的支撑,我们试图建立的快速响应情报体系应该是一个多元主体、协同联动、快速响应、融入突发事件应急决策全过程的复杂巨系统。

二、基于多元主体的应急决策快速响应情报体系必须协同联动

协同是指协调两个或两个以上的资源或个体,共同完成某一目标的过程或能力,协同通常能够产生“1+1>2”的效应。联动是指若干个相关联的事物,在其中一个发生运动或变化时,其他的也随着运动或变化。基于上述定义,我们将协同联动定义为:两个或以上的资源或个体,为了实现共同的目标,在运动变化中协调一致、共同作用,使各方受益,推动事物向前发展的过程。

(一)应急决策快速响应情报体系中的多元主体分析

1.多元主体构成及关系

灾害应急决策的情报体系是一个复杂系统,仅依靠政府这一单一主体是不够的,面向重特大灾害的快速响应情报体系包括多元主体:政府各职能部门、军队系统、社会组织和个人。为使快速响应情报体系有效运作,各个主体不断地从外界接受信息、加工整理、将情报用户所需的情报输出,在环境发生变化时,通过主体间的信息沟通交互了解环境的改变和更新情报,情报体系在不断地接收信息和输出情报的过程中向有序化方向完善和发展。

(1)政府职能部门。按照《突发事件应对法》的规定,灾害的应对和处理属于公共事务。各级人民政府是突发事件应对的行政领导机关,是处置突发事件的主体,它们在情报体系中也同样必须肩负起指挥和决策的重任,负责应急值守、信息汇总和综合协调,并组织灾害涉及的领域专家,负责提供决策信息参谋,为应急决策提供专业的建议。各应急处置的专业机构,如水务、地震、气象、国土资源等部门,也应在情报体系中发挥专业特长,实时监控、收集、分析和处理各种业务数据,提供专业决策建议。

(2)军队系统。军队系统有一套自己较为独立的情报系统。在灾害应对中,应以地方各级应急指挥部门为中心,建立军地情报信息通报与会商制度,实现军地处置突发事件情报力量的优势互补。在平时,应建立健全军地定期联合信息通报制度,借助各自的情报优势,汇总来自于各个领域的信息,做好应急决策的情报储备工作。

(3)社会组织。各种社会组织是情报体系的重要组成部分。一旦灾害发生,社会组织往往能够更加灵活快速地响应,弥补政府在某些方面的不足。但目前我国社会组织与政府之间缺乏有效的信息交流和公开平台,使社会组织不能及时获得关于事态发展、政府应对计划和行动进展等方面的信息,也不能将自己获得相关信息及时提供给政府,因此,需要建立情报畅通的渠道,以利政府与社会组织之间的沟通。

(4)个人。个人作为社会的最小单元,可能是灾害事件的直接经历者、感受者,能够为情报体系提供第一手的情报资源;个人也可能是灾害信息的传播者、记录者,将收集到的信息通过各种渠道进行交流和传播。

上述情报体系中的各个主体都不具备独立支撑情报体系运作的能力。根据多主体系统理论:各个主体都不拥有完全的信息,且其处理能力是有限的;情报体系所支持的控制和决策过程是分布式存在的;体系中的情报也是分布式存在的;各主体能与环境进行交互,感知环境特性,并顺应环境变化。①刘贞、张希良、何建坤:《实验经济学中多主体博弈仿真框架研究》,《系统仿真学报》2008年第20卷第24期。因此,为使情报体系有效运转,主体间的协作是必要的。各主体应紧密围绕灾害应对,进行情报和资源的交换,以使复杂的快速响应情报系统逐渐呈现出一种有序的状态。

2.政府在多元主体中具有主导地位

快速响应情报体系的多元主体中,政府具有主导地位。应建立以政府为主导的高效情报体系,通过顶层设计,系统部署应急情报工作、建立多元情报渠道收集机制。

我国《突发事件应对法》对应急工作进行了总体设计,但目前尚无对应急决策情报工作的总体设计。围绕高效的情报体系建设,应从总体上进行规划和部署。

(1)建设高质量的情报资源,推动各职能部门依据职能建设情报资源;

(2)加强情报资源管理,建立健全情报资源管理制度,提高管理能力,明确管理要求,提升管理水平;

(3)大力推动情报资源共享和社会化利用。积极推动跨地区、跨部门、跨层级的情报资源共享,扩大情报资源的覆盖面,提高情报资源决策支持的有效性。

建立政府内外的多元情报渠道收集机制。高效的情报体系必然建立在多元化的情报收集渠道基础之上,情报除来源于政府部门建立的专业化情报收集机构、各业务部门外,还包括一些其他渠道,如军队情报系统、社会组织以及个人。在收集中,应注意鉴别各种来源情报的真实性和可靠性,如,来源于军队情报系统的情报,其真实性、可靠性一般高于来源于个人的情报。

(二)协同联动的机理分析

快速响应情报体系是一个复杂自组织系统。快速响应情报体系涉及到情报资源、情报技术、情报机构和组织、情报用户等众多要素,各要素之间形成了纵横交错、纷繁复杂的关系,且各要素又嵌套多个次级要素。快速响应情报体系的协同联动反映了这个自组织系统不断发展和进化的过程,对其进化和发展的根本特性进行研究,有助于更好地认识和研究快速响应情报体系的价值和规律,解决实际问题。

自组织理论是一套系统理论,其中的协同学正是研究系统内部各要素之间协同机制的,它认为系统各要素之间的协同是自组织过程的基础,系统内各序参量之间的竞争和协同作用是系统产生新结构的直接根源。

传统的应急决策依靠主要采用集中控制、层层上报的形式,由上级决策后发布命令指挥各主体执行,属于典型的“它组织”形式,这种方式存在决策程序复杂,响应和处置缓慢的问题,无法满足快速响应的要求。如果各主体能够采用灵活的“自组织”形式,在应急决策中直接进行沟通与协作,那么应急决策的处置效率将大大提高。①杨虎、张东戈等:《自组织应对“突发事件”协同模型》,《系统工程与电子技术》2012年第10期。

1.开放性是自组织系统的前提

快速响应情报体系是一个开放的系统,它可以处于平衡态也可以处于非平衡态。在常态情况下,该体系处于平衡态,其主要工作是为灾害预防和培训教育等提供情报支持;一旦灾害事件发生,平衡态即被打破,处于非平衡态的情报体系根据应急指挥中心的需求,参与应急决策的情报支持。

2.非线性作用促进系统演化

快速响应情报体系的复杂构成要素及其相互联系使其内部呈现非线性特征,通过各个要素之间非线性相互作用组成了复杂因果反馈调节机制。这种机制能够使系统在不同环境输入的情况下通过自身反馈机制去应对不同环境的影响,通过组织内部子系统的同步作用 (即协同作用)达到有序和稳定。

3.涨落是实现系统演化的要素

协同联动中出现的各种问题实际是快速响应情报体系这个复杂系统在发展过程中出现的涨落(涨落是对系统相对平衡状态的一种偏离),尽管这些问题使系统偏离平衡,但是这种涨落能够使系统在与外界的物质、能量和信息的交换过程中,不断调整自身结构,从而实现系统的进化。

协同联动正是快速响应情报体系这个复杂系统在开放状态下接收外界影响,不断调整和完善内部因素,使系统不断发展和优化,进而实现超越的过程。

(三)构建协同联动机制的必要性

全面有效的快速响应情报体系,必须充分调动各部门和机构积极参与,在现有资源和服务的基础上,通过加强协作、优化配置、共享资源,提升情报体系在应急决策中的作用和价值,建立起重特大灾害应急决策的快速响应情报体系协同联动机制。

1.情报体系具有复杂性,需要一套应急指挥和协调机制

由于各类灾害及次生灾害具有非线性生发的复杂机制,并且具有连锁性和扩展性,影响的范围广、程度严重,因此,需要快速、灵活地根据现场情况实时反应,减小灾害的影响。多元主体参与的灾害救援中,常常需要跨部门、跨系统、跨层级调动各方资源,政府必须在这个过程中发挥中枢和命令中心的作用,统一协调和调度各系统资源并加以快速整合和配置,使各救援主体实现系统化的结合并充分发挥其效能,使整个灾害救援和应对最有效。

2.多主体在复杂环境中有效运行,需要一套责任机制

多元主体的参与必须要有协调统一的机制。各主体在灾害救援中的定位和职责应该明确,可通过主体责任机制、协同与共享激励机制、相关法律法规的约束等,确保各主体明确权责、充分发挥作用。

3.情报体系的作用贯穿灾害救援全过程,需要一套全流程响应机制

在灾害周期各阶段,对情报体系的支撑有不同的要求,因此,必须认真分析灾害各阶段的特征及其情报需求特征,建立全流程响应机制。

三、国内外快速响应情报体系协同联动机制的研究与实践现状

(一)研究现状

薛澜等学者认为,信息资源对于应急响应具有重要意义,应急状态下的信息资源具有紧缺性,在危机出现后,决策者必须做出快速响应,而在短时间内,决策者又很难在众多的信息中发现准确的情报来支持其判断和决策。①薛澜、张强、钟开斌:《危机管理:转型期中国面临的挑战》,北京:清华大学出版社,2003年,第41页。Lee等也认为,在突发事件的应急决策过程中,快速准确地将恰当的信息和知识提供给决策者是最关键而又最困难的事情,他们试图建立一套非结构化的信息管理系统,通过概念关系模型 (concept relationship model,CRM)和动态知识流模型 (dynamic knowledge flow model,DKFM),来支持决策者更好地理解突发事件中各种概念间的关联并做出适当的决策。②W.B.Lee,Y.Wang and W.M.Wang,“An Unstructured Information Management System(UIMS)for Emergency Management,”Expert Systems with Applications,Vol.39,No.17,2012,pp.12743 -12758.

对于快速响应情报体系中的协同联动问题,刘奕、张辉在总结政府应急管理理念时指出,以提高可持续能力为核心的应急管理理念重视系统能力,应急管理的重点在于提升系统的整体抗灾能力,而其关注的第一要素就是部门间的信息共享与协同。③刘奕、张辉:《面向平战结合与系统可持续的应急管理》,《科学中国人》2010年第12期。韩田田从复杂系统多主体理论的角度研究了应急管理中的组织合作协调问题,基于多主体理论分析了应急管理的机构设置,设计了多主体之间的信息交流机制。④韩田田:《基于复杂系统的应急管理协调研究》,博士学位论文,吉林大学,2012年。孙香勤、杜健分别对应急决策中的多主体联动问题进行了探讨,分析了多主体决策的复杂性、应急管理组织结构、多主体间关系和协调决策的机制,并从任务研究的角度对上述问题进行了分析。⑤孙香勤:《三峡坝区突发事件的多主体应急联动组织优化研究》,博士学位论文,武汉理工大学,2007年;杜健:《应急管理中的多主体协调决策研究》,博士学位论文,大连理工大学,2010年。M.Fry等从多机构协调的角度,研究公共突发事件信息流在各部门之间的互联互通机制,使协同联动体系可以在有序信息流的基础上实现高效率的交换使用,弥补由于系统异构带来的信息孤岛问题。⑥M.Fry,A.Ajami and A.Borg,“Bringing Relevant Information to Diverse Groups About Emergency Department Services:The BRIDG Eproject,”Australian Emergency Nursing Journal,Vol.7,No.1,2004,pp.19 -22.

从上述研究可以发现,学者们认为,情报是应急决策中的关键要素,情报体系中的多主体信息交互和协调决策是提升决策能力的重要保障,但大家也同时认识到,对于多主体的情报资源和系统的整合、实现协同联动,是一个多层次、多角度的复杂问题,需要进一步深入探讨。

(二)实践现状

各国在经历了一系列突发事件后,建立起了各类应急情报系统,并发挥了一定的积极作用。美国在“9·11事件”后,建立了多层次情报体系,在联邦应急计划中规定和规范了各个部门的灾害救助职责与工作程序,以应对任何重大的自然灾害、技术性灾害和紧急事件;我国于2006年发布实施的《国家突发公共事件总体应急预案》明确定义了各类突发公共事件分级、分类和预案框架体系,建立了重大自然灾害灾情会商制度、民政系统的灾情报送工作机制、灾情检测机制和应急联络机制。⑦《国家突发公共事件总体应急预案》,2006年1月8日,http:∥www.gov.cn/yjgl/2005-08/07/content_21048.htm,2013年11月16日。2007年国务院颁布了《中华人民共和国突发事件应对法》,对突发事件的预防与应急准备、监测与预警、应急处置与救援、事后恢复与重建等进行了清晰的法律界定,⑧《中华人民共和国突发事件应对法》,2007年8月30日,http:∥www.gov.cn/ziliao/flfg/2007-08/30/content_732593.htm,2013年12月16日。情报与信息的作用在“一案三制”特定环节得到强调。

(三)情报体系协同联动中存在的问题

虽然应急管理的决策部门已经认识到情报的重要性,并着手建立快速响应的情报体系,但快速响应情报体系的协同联动缺乏一套整体规划和设计,尚未有具体的建设思路和框架,其结果造成:一是各地政府应急机构设置不一,政府与社会组织间职责不清、分工不明,影响情报体系的协调和统一,情报系统边界难以界定;二是各主体资金来源不同、利益不均衡,导致各主体情报系统协作共享困难;三是情报资源大量重复建设,且标准不一、接口不明,导致各部门间基础信息、实时情报融合难度大;四是重视灾害发生时和救援过程中的情报支持,而忽略了灾害前和事后恢复过程中的情报支持。

四、快速响应情报体系协同联动机制的构建

快速响应情报体系协同联动机制的构建是从系统的观点出发,综合运用各种情报资源、技术和人力资源,根据快速响应情报体系功能目标和优化组织目标,合理配置与布局各组织功能单元,使整个快速响应情报体系最优化的过程。

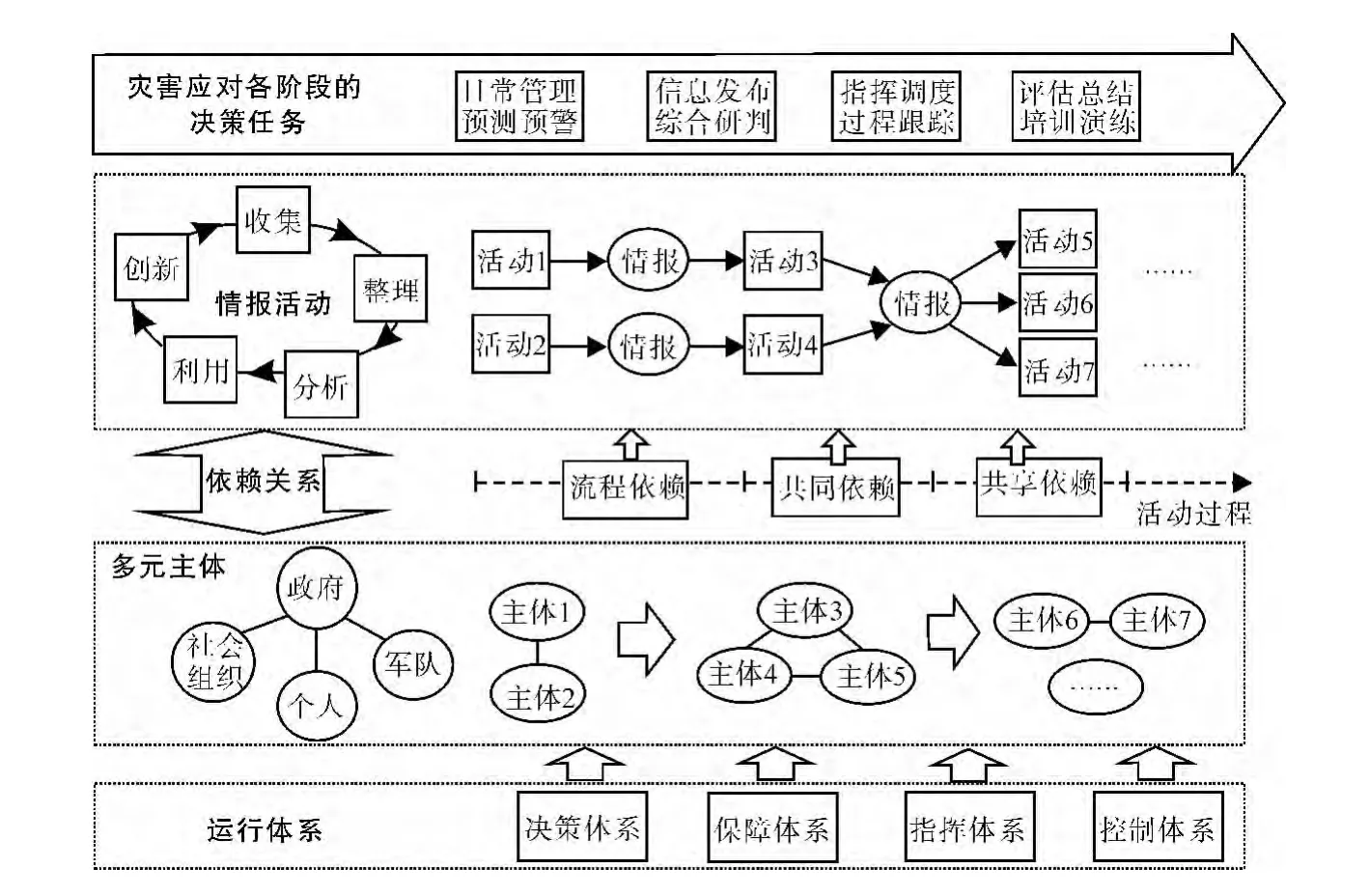

快速响应情报体系协同联动机制构建应重点考虑应急决策中涉及到的情报活动及运行机制,根据灾害应对的生命周期分析各阶段的情报活动及其相互依赖关系,以及它们在决策体系、保障体系、指挥体系和控制体系支持下的运行。

(一)运行支撑体系

1.决策体系

协同联动的决策体系应充分吸纳多元主体的参与,形成以政府为主导,军队系统、社会组织和广大公民积极参与的多元决策体系。在决策过程中,做到避免政府独断专行,发挥群体智慧。为此,应处理好多元主体在情报体系中的权责边界,既明确政府在应急决策中的主导地位,又提供良好的其他主体的参与机制,充分发挥各领域专业人员的专长,使社会资源得以充分整合。

输出:键值对〈key′,value′〉,其中key′表示聚类簇标号Num(ε),value′表示数据单元.

2.保障体系

协同联动的保障体系包括:情报资源保障和情报组织保障。

情报资源保障主要依靠各情报主体共建共享情报资源。通过对情报资源进行整体规划和建设,实现情报资源的分布式建设、统一调度和配置,使资源的利用率和效率大大提高。

情报组织保障指应建立情报体系的常设机构,做好平时基础信息的收集整理和“战时”实时情报的动态分析,这些机构包括:情报收集和整理机构、情报组织和描述机构、情报分析和挖掘机构、情报监督和评价机构。这些机构可能下属于各个政府部门或独立于之外,但不论其形式如何,这些机构都需要明确分工、协同合作,产出良好的情报资源和服务。

3.指挥体系

情报组织指挥体系应由政府牵头,形成覆盖应急管理相关的各部门、各专业领域的全方位、立体化的综合协调联动系统,并与应急指挥体系实现协同。从最初以部门行动为主的应急协调指挥模式,到汶川地震中形成的“统一指挥,属地管理为主;‘四位一体’联合指挥;分区指挥”的指挥模式,再到玉树地震对这一应急指挥模式的完善,我国巨灾应急管理指挥体系初步形成,①宋劲松、邓云峰:《我国大地震等巨灾应急组织指挥体系建设研究》,《宏观经济研究》2011年第5期。情报体系应充分研究这些指挥模式和指挥方法,提供与之配套的情报支持。围绕应急指挥中心的需求,提供多方式的通讯与信息服务,动态监测和分析预测事态进展,支持各级各类灾害应急决策的统一协调指挥,实现应急数据及时准确、信息资源共享、指挥决策高效。

4.控制体系

控制体系应重视情报体系在纵向的等级协调效率和横向上的情报共享。在情报体系中,职能机构在纵向上存在等级控制关系,横向上存在相互依赖关系。纵向上,上级控制下级的管理决策以及情报资源的统一协调时,应注意管理的深度和广度,避免由于控制过度而导致效率低下。横向上,部门间存在相互依赖和合作的关系,应通过建立基础信息共享、实时情报交互的机制,来扩大自身的情报利用范围,并通过综合调度机制来协调各部门各单位的资源和配置。

(二)情报活动及其依赖关系

情报活动指在整个灾害应对过程中涉及到的情报收集、整理、分析、利用和创新的活动,情报活动伴随着灾害应对决策任务的全过程。根据灾害决策任务及任务主体的不同,伴随任务的情报活动之间的依赖关系也不同。

根据Malone协调理论,①T.Malone and K.Crowston,“The Interdisciplinary Study of Coordination,”ACM Computing Surveys,Vol.26,No.1,1994,pp.87-119.可以将依赖关系分为:流程依赖、共享依赖和共同依赖。流程依赖是指下一个的情报活动建立在上一个情报活动的输出基础之上;共享依赖是指两个及以上的情报活动共同依赖于某些情报资源;共同依赖是指两个及以上的情报活动共同产出情报资源。②徐选华、汪业凤:《非常规突发事件应急决策协调过程建模研究》,《中国应急管理》2011年第8期。

应首先明确灾害应对过程中的任务及主体,明确任务及主体间存在的情报活动,进而通过分析情报活动之间的依赖关系,分析出多元主体之间的依赖关系,再将这些依赖关系置于具体的运作环境之下,以实现主体间的协同联动。

(三)协同联动机制构建

目前,各国的应急决策中实现协同联动主要有两种方法,一是从组织体制的角度,建立一个高效权威的应急协调机构;二是从运行体制的角度,通过详细的预案详尽规定参与主体的权责、关系和任务,为各方提供一个尽可能完备的操作手册。我国目前的应急指挥中心往往在设置规格和应急职能上不匹配,因此无法有效运作,而各级预案也往往出现越往下越粗糙和敷衍的情况。造成这种现象的一个重要原因是对应急决策中可能涉及的情报活动和所需资源不清,这一问题的解决可以从情报体系的协同联动角度来考虑。

将快速响应情报体系的协同联动作为梳理应急决策的组织结构和预案内容的工具是一种可行的方法。快速响应情报体系的协同联动建立在决策体系、保障体系、指挥体系和控制体系支撑之上,根据应急决策的目标和内容,可将快速响应情报体系的协同联动分解为以下步骤。

首先,确定在灾害应对每一个阶段中的具体任务,这有助于应急组织明确各层级各部门的职能;其次,通过描述情报活动将各级组织及其预案中的应急任务一一细化,并确定情报活动之间的依赖关系,这有助于提高预案质量、明确行动内容;第三,根据各决策目标确定各个情报活动涉及到的主体,确定主体在情报活动中的角色及与其他主体的相互协调关系,这有助于提高预案的可操作性。通过这样的梳理,可以使目前较为抽象、难以操作的应急决策体系在组织结构上进一步明确,预案的规划和可操作性上进一步增强。快速响应情报体系协同联动的框架如图1所示。

图1 快速响应情报体系协同联动框架

五、快速响应情报体系协同联动机制的运行环境及流程优化

(一)协同联动的运行环境分析

快速响应情报体系的协同联动是在复杂的环境中运行的,环境又分为硬环境和软环境两部分。

硬环境主要指支持各联动主体进行情报工作的平台和系统 (如:应急指挥综合调度系统、业务部门情报系统等)、支持系统的各种技术 (如:地理信息技术、遥感技术、数据库技术等)以及在这些平台上传递的情报资源。硬环境的问题主要通过技术应用和技术选择来更好地实现,我们在此主要就软环境的问题进行讨论。

软环境主要指各主体在协同联动中所依据的政策、法律、制度、思想文化观念等。

1.在思想文化上,要建立起组织协作的意识,形成组织内和组织间的情报共享氛围。组织间的“情报孤岛”使组织既不能使自己的情报资源得以有效利用,又不能从其他主体获得资源,组织必须意识到,协作是一种实现共赢的途径。各个联动主体应明确协同的目的及效用,明确组织间协作的原因及主要障碍,进而通过资源的优化配置寻求共同努力的效果。应通过宣传和培训等方式,使协作和共享成为一种文化,组织成员应有意识地通过传递、交流和共享情报资源,使其不断增值,达到1+1>2的效果。

2.在政策法律上,应通过相关的法律法规定义清晰的权责体系,制定应急决策快速响应情报工作细则,明确应急情报处理各环节责任主体和目标,细化情报沟通时限、程序和具体内容,对各主体在救援中是否有效发挥作用进行评价和监督,将结果纳入绩效考核,并通过责任追究制度,让各主体承担责任和义务。

3.在制度上,要有相关的工作指南设计。为确保在突发事件中情报工作快速地响应,应事先制定工作战略和制度框架,对应急情报工作协调模式进行明确地定义,对应急情报目标能力进行清晰地界定,并通过应急通用情报工作指导手册 (或规范)贯彻落实。

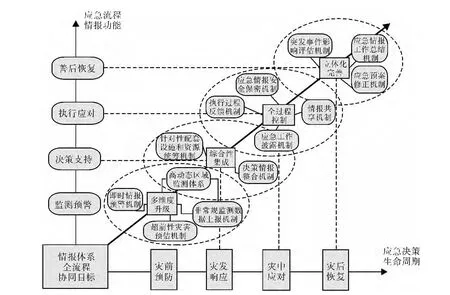

(二)快速响应情报体系全流程优化

快速响应情报体系的协同联动还体现在对灾害全流程的响应。灾害事件的生命周期分为“灾前预防-灾发响应-灾中应对-灾后恢复”四个阶段,各阶段情报体系的协同工作各有侧重又存在一定的交叉,如图2。

图2 快速响应情报体系全流程优化设计

1.灾前预防阶段,情报体系的工作重点在于监测和预警。快速响应情报体系应从多个方面、多个角度进一步完善和进化,通过设计高动态情报获取机制,完善非常规监测数据接报机制,优化即时性情报研判机制,构建灾情态势预估机制,对突发事件做到实时监控和预警。

2.灾发响应阶段,情报体系的工作重点在于决策支持的综合性集成。协同联动机制必须能够快速地将来自于各平台各业务系统的各种决策情报进行有效整合,对实时情报进行快速分析并制定应对方案,进而对各方资源进行统筹和配置。

3.灾中应对阶段,情报体系的工作重点在于指挥调度的全过程控制。通过有效的协同联动机制,充分协调各情报系统,实现应急情报的共享,对执行过程中的反馈进行分析,根据变化调整方案;同时,应及时向公众进行实时动态的披露,此时需注意重要情报的安全保密;为保证协同联动的效率,还需要对整个应急过程进行有效监督。

4.灾后恢复阶段,情报体系的工作重点在于善后恢复的立体化完善。从人员、环境、决策机制、保障机制等多层面多角度,对突发事件的影响进行评估,对应急情报工作进行总结,对应急预案进行修正,对应急情报工作中的问题进行追责,从而进一步完善现有的情报体系。

结 语

面向重特大灾害应急决策的快速响应情报体系,体现了以提高可持续能力为核心的应急管理理念,其关注的重点在于,通过提高机构间的情报资源共享和协同能力,提高风险评估和应对水平,协调人与情报系统间的关系,使应急平台中的用户能够充分发挥积极性和主动性,从而实现提升应急系统的整体反应和处置能力,使社会能够从各种突发事件的影响下快速恢复、持续发展的目标。

快速响应情报体系的协同联动机制通过对人、资源和技术的有效整合,为构建具有可操作性、高可靠性、灵活性、高效性、经济性的特大灾害应急决策方案提供了支持,如何在自组织理论的指引下,更好地构建协同联动的环境、协调多主体间的关系,实现全流程的动态响应,是面向重特大灾害应急决策的快速响应情报体系必须不断协调完善和持续关注的问题。