省区生态文明建设评价指标体系的构建与验证——以四川省为例

2014-09-06勤林

龚 勤林,曹 萍

(1.四川大学经济学院,四川 成都 610064;2.四川大学马克思主义学院,四川 成都 610064)

生态文明是人类在面临日益严峻的资源环境约束背景下,追求人与自然和谐共生、协调发展进程中,为实现自然生态系统文明化以及人类文明系统生态化所取得的一切积极成果和进步过程。中共“十七大”首次提出建设生态文明,“十八大”进一步提出大力推进生态文明建设,把生态文明建设融入“五位一体”中国特色社会主义总布局之中。构建生态文明评价指标体系是实施生态文明战略管理的重要工具,是客观、定量评估生态文明建设绩效的重要标尺,也是科学、合理制定生态文明建设政策,推动美丽中国建设的重要手段。

一、研究回顾与评论

诸多学者对于区域生态文明评价指标体系的构建做出了有益的探索,并从各自视角构建了省区或特定区域层面的生态文明建设评价指标体系。

生态文明是工业文明发展到一定阶段的产物,是超越工业文明的新型文明境界。①杨伟民:《大力推进生态文明建设》,《人民日报》2012年12月12日。正因为生态文明发端于工业文明,因此其评价指标体系也是在借鉴工业文明框架下生态环境建设、可持续发展与和谐社会建设等评价指标体系的基础上逐步优化和完善起来的。朱成全等借鉴人类发展指数 (HDI),构建起包括水、大气、土壤和其他环境四个维度在内的生态文明指标体系。②朱成全、蒋北:《基于HDI的生态文明指标的理论构建和实证检验》,《自然辩证法研究》2009年第8期。韩永伟等则在借鉴可持续发展原则,并充分考虑生态文明指标特色的前提下,构建起区域生态文明指标体系。③韩永伟等:《生态文明建设背景下的生物多样性保护——生态文明指标体系构建》,《第七届中国生物多样性保护与利用高新科学技术国际论坛论文集》,2010年。

准确理解生态文明的科学内涵是合理构建评价指标体系的基石,基于“十七大”报告关于生态文明建设是“基本形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构、增长方式、消费模式”④胡锦涛:《高举中国特色社会主义伟大旗帜,为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗——在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告》,2007年10月15日。的明确表述,不少学者进行了生态文明建设评价指标体系的构建,如杜宇和刘俊昌、王文清、王会①杜宇、刘俊昌:《生态文明建设评价指标体系研究》,《科学管理研究》2009年第6期;王文清:《生态文明建设评价指标体系研究》,《江汉大学学报》(人文科学版)2011年第8期;王会:《基于文明生态化的生态文明评价指标体系研究》,《中国地质大学学报》(人文社科版)2012年第5期。等。

有相当部分学者着眼生态省建设以省域或区域为研究单元,在构建起生态文明建设评价指标体系的同时进行实证研究。如蒋小平、高珊等基于对生态文明建设内涵和本质特征的解读,构建起评价指标体系,并对河南和江苏做了实证研究;严耕通过“十七大”对生态文明表述的深入剖析,构建起省域生态文明建设评价指标体系,并对全国31个省区市2009年的生态文明建设情况进行了实证分析。②蒋小平:《河南省生态文明评价指标体系的构建研究》,《河南农业大学学报》2008年第1期;高珊、黄贤金:《基于绩效评价的区域生态文明指标体系构建——以江苏省为例》,《经济地理》2010年第5期;严耕等:《中国省域生态文明建设评价报告 (ECI2011)》,北京:社会科学文献出版社,2012年。

上述学者对我国省域生态文明建设评价指标体系的构建提供了良好的借鉴与启迪,但也存在不足。第一,比较侧重生态环境建设,没有覆盖生态文明科学内涵下的广泛内容,难于全面衡量省区在生态经济发展、社会进步、环境保护、制度建设、文化推广等方面所做的努力,不利于省区全面合理地衡量和推进生态文明建设。第二,评价指标体系相对笼统,没有合理区分省区在生态文明建设中基于现实基础获得的积极成果,以及基于自身努力呈现的进步过程,既不能客观区分生态文明建设基础差异,也不能合理评价生态文明建设推进力度,不利于省区生态文明建设的分类指导和有效激励。第三,具体评价指标太少,难于科学、客观、准确、定量地衡量省区生态文明建设涉及到的多层次多维度内容。第四,评价指标体系的出发点并非基于分析和诊断,就评价而评价的特点比较明显。

二、省区生态文明建设评价指标体系特征

生态文明建设本身是目标统一性、内容完整性与空间分解性和地区协调性的有机统一。生态活动强烈的外部性决定了目标统一性和内容完整性是生态文明建设的本质要求,就生态文明建设的具体推进而言,必须分解落实到特定地域空间。承担任务的各个具体地域空间单元需要依据自身发展阶段和国家生态文明建设赋予的主体功能,各有侧重地推进生态文明建设。因此,构建区域生态文明建设评价指标体系要以国家生态文明发展战略为指导,充分考虑区域的资源环境承载能力、产业分工和生态功能定位,有效反映生态文明建设的空间特殊性和差异性,体现区域资源环境特点和地域文化特色。

省区是推进我国生态文明建设的地域载体。省区生态文明建设不仅要完成国家赋予的历史使命,更是国家生态文明战略的区域化、具体化和显性化,必须因地制宜结合区情特点来系统构建。因此,省区生态文明建设具有空间二重性:一方面,省区生态文明建设是国家生态文明战略的空间落实,必须体现国家战略的统一规定性;另一方面,由于空间尺度、建设基础和实施主体等的差异,省区生态文明建设又具有明显的区域性和空间性。③黄勤、王林梅:《省区生态文明建设的空间性》,《社会科学研究》2011年第6期。可以说,省区生态文明建设是实施国家生态文明战略的重要支撑和对国家生态文明战略的空间分解,省区生态文明建设成效关乎国家生态文明建设战略成败,对省区生态文明建设的科学合理评价也是对美丽中国建设的间接评价和区域诊断。

因地制宜地构建起省区生态文明建设评价指标体系不仅是省区生态文明建设空间性的具体体现,也是推动国家生态文明战略的重要管理工具。构建起科学合理的省区生态文明建设评价指标体系有助于省区政府系统梳理生态文明建设的时代内涵、基本要求、目标体系,细化和具体化国家生态文明战略,并结合省区经济社会发展阶段和发展目标,把省区生态文明建设评价指标体系作为省区生态文明建设的重要工具和表征,推动国家生态文明战略的区域实现。

三、省区生态文明建设评价指标体系的构建

(一)省区生态文明建设评价指标体系的设计思想

构建省区生态文明建设评价指标体系必须通盘考虑经济发展、社会进步、生态环境、生态制度和生态文化五大系统,促进“五位一体”总体布局的协调推进。

省区生态文明建设评价指标体系要充分体现增长性、可持续性、和谐性和自觉性。“增长性”反映生态文明建设的物质基础,只有物质财富的增长才能为生态文明建设提供强大的物质保证;“可持续性”体现节约能源资源和保护生态环境,这是实现中华民族永续发展的充分条件;“和谐性”折射人与人、人与社会、人与自然的和谐共处,契合了努力促进经济、社会、环境、制度、文化和谐共生和有机统一的“生态之美”基本理念;“自觉性”要求生态文明理念在全社会牢固树立,人人都自觉地参与到生态文明建设进程中来,自觉形成节约能源资源和保护生态环境的行为习惯。

在具体指标束的选取上,既要从存量方面考察各个省区生态文明建设的积极成果,实事求是地考核省区生态文明建设的绩效;又要从增量方面考核省区在推进生态文明建设进程中所取得的进步,激发各省区生态文明建设热情,鼓励生态文明建设后进地区奋起直追。因此,省区生态文明建设评价指标体系既要考虑积极成果又要考虑进步过程,在指标层面上,应分别选取体现结果性和过程性的具体指标。

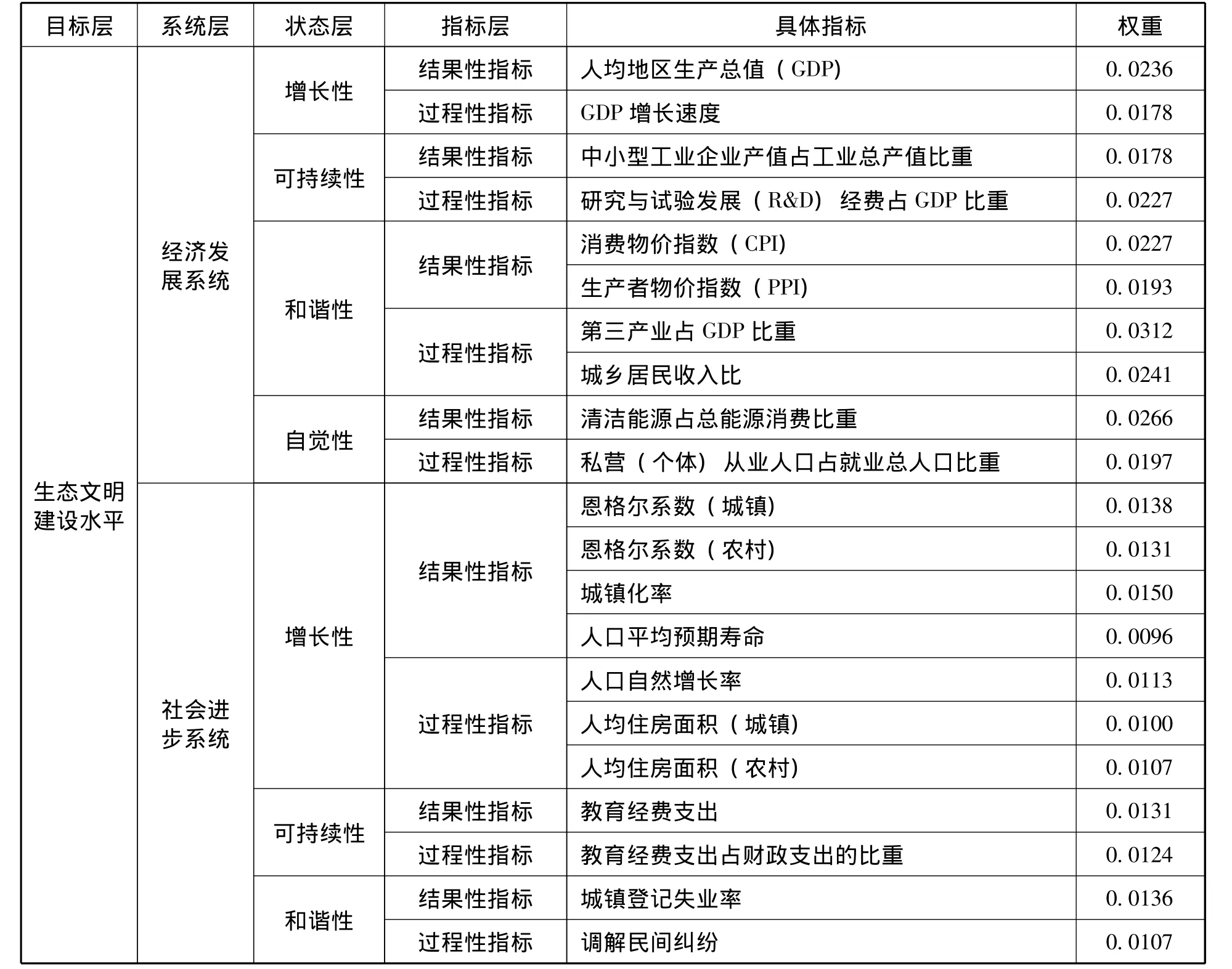

(二)省区生态文明建设评价指标体系及其处理方法

基于上述设计思想,我们构建起包括经济发展、社会进步、生态环境、生态制度和生态文化五大系统,涵盖增长性、可持续性、和谐性、自觉性四个维度,兼顾积极成果和进步过程两个标准共计53个具体指标的省区生态文明建设评价指标体系;并采用层次分析法 (AHP),按照Delphi法基本原理,借助Yaahp6.0软件,通过一致性比率检验 (即CR<0.1),得出了省区生态文明建设评价指标体系各具体指标的权重值 (见表1)。

表1 省区生态文明建设评价指标体系及指标权重

续表1

四、四川省生态文明建设的评价与分析

早在1989年,经国务院批准,四川就被列为长江上游水土保持重点防治区,启动了“治水兴蜀”工程,推进以水土流失治理为重点的长江上游生态屏障建设。近年来,四川重点实施了“天保工程”和“城乡环境综合整治”等生态环境建设,是全国唯一在“十二五”规划《纲要》中把生态文明建设提升到与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设并列高度的省 (市、区)。以下,笔者选取四川作为验证省份,对四川省2001—2010年的生态文明建设情况进行评价分析。

(一)数据来源及处理

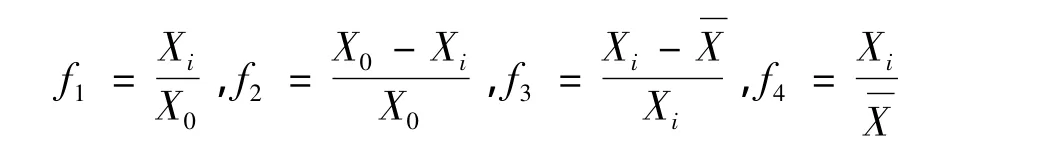

我们以《中国统计年鉴》(2002—2011)、《四川统计年鉴》 (2002—2011)、《中国环境年鉴》(2002—2011)、《中国民政统计年鉴》(2002—2011)及其他各类统计年鉴中的原始数据为基准,对统计年鉴中的非连续缺失数据,采用线性插值法、趋势外推法或简单一元线性回归法等手段进行估算补充,并针对原始数据的属性差异和阈值水平的异同,依靠差别化的无量纲处理方法,针对指标有无相应的权威阈值目标并考虑指标的意义和方向性。我们主要采用以下方法进行无量纲处理:

其中Xi表示实际值,X0表述各类阈值,表示样本的平均值。

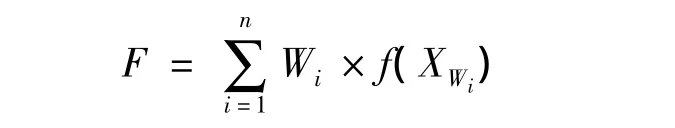

阈值的选取我们主要参考了《国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》、《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》(“十一五”规划)和“十一五”各专项规划,以及政府部门制定的标准和相关行业的参考阈值,同时考虑具体指标的实际意义和方向性,采用线性加权法算出总得分。

其中:F——生态文明建设评价综合得分;Wi——第i个具体指标在整个指标体系中的权重值;f(XWi)——指标Wi实际值经过无量纲处理后的无量纲值。

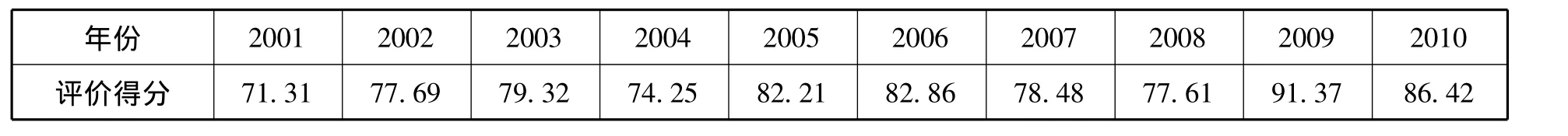

带入四川省2001—2010年具体指标的原始数据进行无量纲处理并进行线性加权计算,可以得出四川省在2001—2010年生态文明建设总体评价得分情况 (见表2)。

表2 四川省十年生态建设评价总体得分 (2001—2010)

(二)四川省生态文明建设的综合得分分析

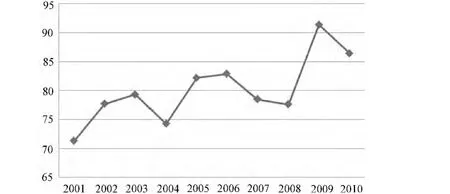

新世纪头十年是国家实施西部大开发战略的第一个十年,四川生态文明建设综合评价得分呈现出起伏上升的趋势。从图1可知,2001—2008年,四川生态文明建设综合评价得分大致呈现出“M”型的变动趋势;在2008年综合评价得分降到77.61的低位后,由于党的“十七大”报告首次提出“建设生态文明”,在全国掀起了一股生态文明建设的浪潮,2009年其评价得分陡然上升到十年间的最高位91.37;2010年末受到国际金融危机由沿海向内陆逐步渗透的影响,四川生态文明建设综合评价得分又略有下降。

图1 四川省生态文明建设综合评价年度得分 (2001—2010年)

总体来看,十年间四川生态文明建设表现出一定程度的不稳定性甚至脆弱性。为此,必须深入探究影响生态文明建设深层次原因,找寻出2001—2010年间四川生态文明建设的“长处”与“短板”。

(三)四川省生态文明建设各系统评价

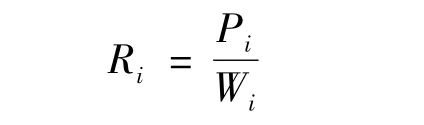

借鉴区位熵 (专门化率)的概念,我们构建起生态文明建设系统优势指数,以便分析四川生态文明建设各系统在2001—2010年间的变动情况,并诊断四川省生态文明建设各个系统存在的不足。

其中,Ri表示系统优势指数;Pi表示各系统得分占总得分的比重;Wi表示各系统权重值。

若Ri>1,表明生态文明建设系统得分值优于权重所确定的期望得分值,即拥有期望比较优势;若Ri<1,则不拥有期望比较优势。

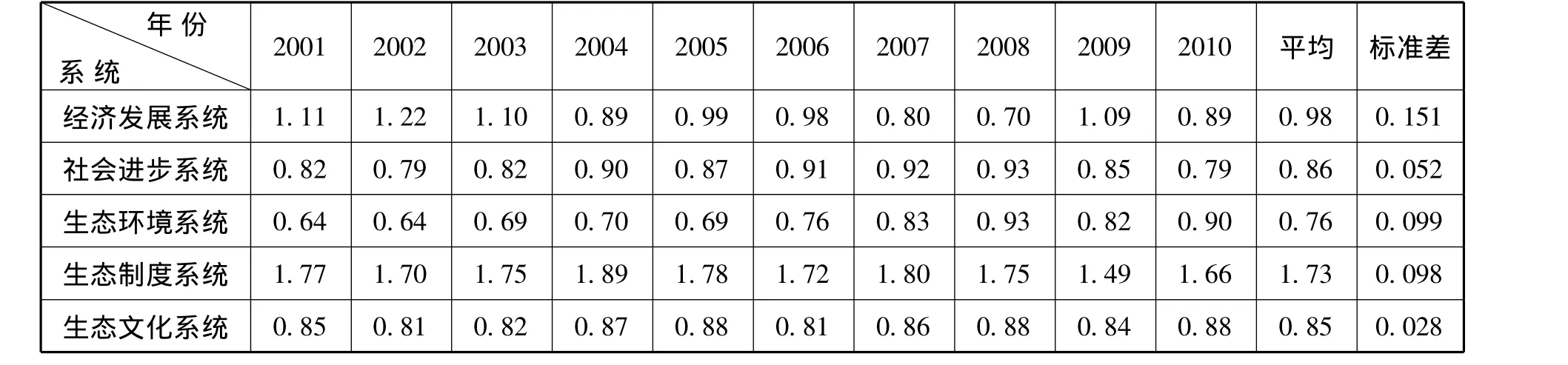

表3 四川生态文明建设各系统的比较优势系数

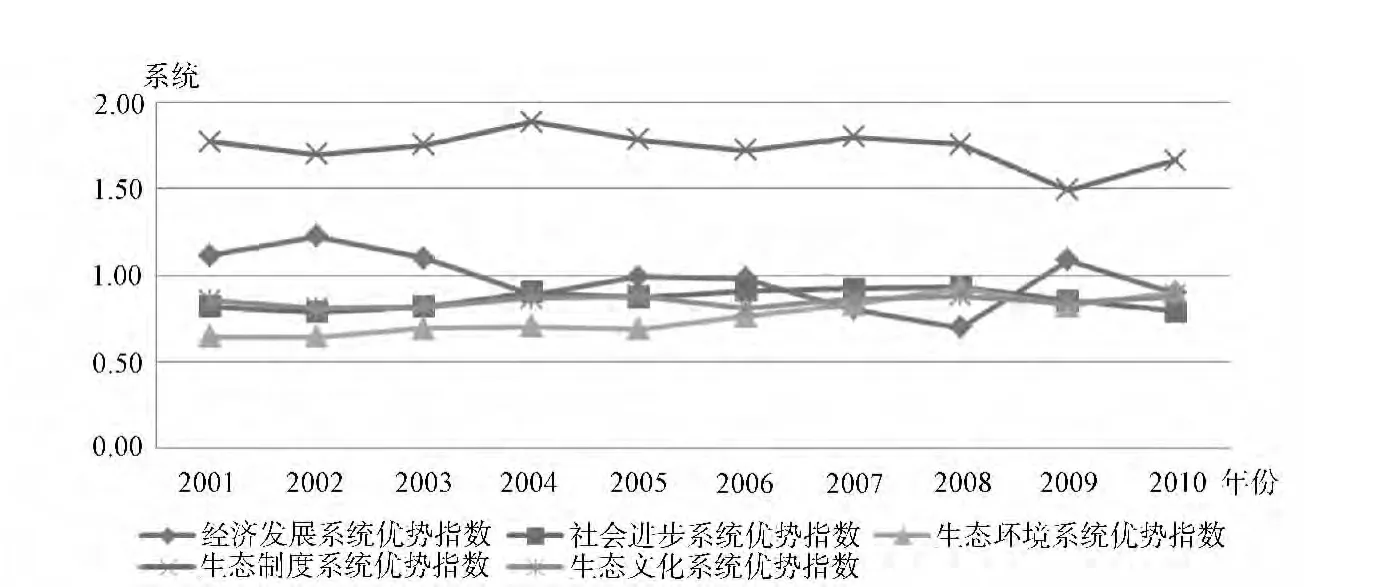

图2 四川生态文明建设各系统优势指数变化图 (2001—2010年)

从图2可以看出,2001—2010年间四川生态文明建设各系统的优势指数差别较大。

首先,生态制度系统优势比较明显。十年间,生态制度系统的优势指数始终大于1,平均值为1.73,标准差为0.098,拥有明显的期望比较优势,领先其余四个系统,同时其期望优势稳定性也不错。这表明,四川的生态制度建设具有较好的内生稳定性。

其次,社会进步系统、生态环境系统和生态文化系统的优势指数表现较差且具有一定的不稳定性。十年间,三个系统的比较优势系数都小于1,其中生态环境系统表现最差;就期望优势稳定性来看,三个系统也不太理想,其中生态环境系统表现最次,比较优势系数的标准差为0.099。这表明,上述三个系统都没有发挥出对四川生态文明建设的期望支撑作用,并且都处于低水平均衡状态。

再次,经济发展系统优势指数呈现出明显波动。十年间,经济发展系统优势指数平均值为0.99,比较优势系数标准差为0.151,是五个系统中最大的,期望优势稳定性最差。从图2可看出,四川经济发展系统比较优势系数变化起伏较大,经济发展系统对四川生态文明建设尚缺乏稳定、可靠支撑。

五、结论与对策建议

上述实证研究表明,笔者构建的评价指标体系能对省区生态文明建设绩效进行较好评价,并有效诊断省区层面生态文明建设的短板,为科学合理地推进省区生态文明建设提供政策指导。

省区作为我国生态文明建设的重要推进单元,空间差异性显著,要客观合理评价省区生态文明建设,可以依据不同省区的经济社会发展和生态文明建设特点,对构建起的评价指标体系进行微调和改造,增强指标体系的动态性和地域根植性。如针对东部沿海省区,在经济领先的同时更要提高生态环境系统和社会进步系统权重值,弥补短板;而对于西部省份而言,则要提高经济发展系统和生态文化系统权重值,加快经济社会发展步伐,并动态调整阈值范围。

省区生态文明建设内含经济发展、社会进步、生态环境、生态制度和生态文化等系统的协调并进和取长补短内涵。大力推进省区生态文明建设亟需做到:第一,夯实经济发展基础,加快构建现代产业发展新体系;第二,保障和改善民生,加快建立覆盖城乡的公共服务体系;第三,加强资源节约和环境保护,改善人居环境;第四,加强生态文明制度建设,创新考评体系,尝试构建资源有偿使用和生态补偿制度;第五,推进生态文化建设,加强生态文化宣教,使生态文明理念在全社会牢固树立。