“新改革观”论*

2014-09-04陈中飞

王 曦, 陈中飞

一、引 言

自1978年以来,我国宏观经济的基本背景是渐进的和全方位的经济转型,“摸着石头过河”的改革方式则成为贯穿于其中的总体改革思路或者方式(Chenggang Xu,2011)①在谈到中国发展经验输出问题时,林毅夫也说:就中国经验来讲,中国最值得推广和借鉴的就是务实主义,也就是摸着石头过河。《第一财经日报》2008年2月13日。。但是随着改革推进到今日,开始进入“攻坚期”和“深水区”,这种改革方式带来的弊端也日益呈现。不少学者开始质疑这种改革方式在新时期的适用性,并提出要树立“新改革观”(吴敬琏,2004;魏加宁,2005;胡鞍钢,2005;王曦和舒元,2011)。但是何谓“新改革观”,其涵义至今仍然是模糊不清的,相关研究仍显粗浅。即便是对于什么是“新改革观”,它应该包含哪些基本要素这样的基本问题,仍然缺乏相应论述②国内外有关改革动力、路径和成效的讨论较多(如Gerard Roland,2000;Norbert Funke, 1993;Ronald I. McKinnon,1982;Sebastian Edwards,1989;蔡昉,2008;吴敬琏,2004;邹薇和庄子银,1995;樊纲,1993;林毅夫等,1993等,以及后文所及)。但尚没有系统讨论改革观问题的文献。就中国当前的新改革观问题,目前争论仍只是思想火花的碰撞。。自2010年之后,一种“顶层设计”的论点似乎在引领思潮,但邓聿文(2011)认为,专家和学者目前对“顶层设计”的内涵莫衷一是,在缺乏基本共识和改革动力的情况下,推行“顶层设计”并不可行。对于邓聿文所提的“基本共识”,笔者深以为然,因为共识正是改革前进的前提。探讨共识所在,以为新时期的改革设计和推进确立基本点,正是本文的写作初衷。

在构词上,“新改革观”是“改革观”和“新”的组合。因此,首先必须界定何谓“改革观”。就此,本文第二部分将定义其概念,并阐述其具体内涵应包含“改革价值观”、“改革取向观”、“改革主体观”、“改革方式观”和“改革顺序观”五个基本要素,以及各个要素所应遵循的一般原则。其次,谈到“新”,必然是针对“旧”而言的,即应讨论如何扬弃旧的改革模式。于是,关于“摸着石头过河”利弊的讨论,就是本文第三部分的主旨。在此基础上,文章第四部分具体阐述我们对于“新改革观”五个基本要素所应遵循的一般性原则的看法。论文将在结语中简评时下流行的“顶层设计”论。

就笔者所见,本文应是首次系统地论述“新改革观”问题。还需要说明,本文所提改革,意指中国的经济体制改革,但本文的思辨逻辑则不仅限于经济体制改革。

二、改革观的概念和内涵

目前尚未出现对“改革观”的定义,也未出现关于改革观内涵的具体论述。因此有必要先行论述,以为之后的讨论确立准绳。“改革”是指改变旧制度、旧事物(《辞海》,上海:上海辞书出版社,1999年,第2911页)。“观”则是对某一事物总的和基本的看法,是一个共同体成员所共享的信仰、价值、技术等等的集合。笔者对于“改革观”的定义为*这个定义部分借鉴了科学学中范式(paradigm)的概念和理论。范式是美国科学哲学家托马斯·库恩(Thomas Kuhn) 提出并在《科学革命的结构》(1962)中系统阐述的。:

从事改革的研究和决策者群体对于改革所需遵从的世界观和方法论的基本承诺,它是一组假说、理论、准则和方法的总和,这些东西在心理上形成研究和决策者关于改革的共同信念。

可见,改革观就是关于改革研究和决策的基本意向。它可以用来界定为谁改革、由谁来推动改革、应该改革什么、如何改革等基本问题,以及解释我们在寻求这些问题的答案时该遵循什么样的规则。研究和决策者关于改革在心理上的共同信念,也就是改革的共识。

由改革观的定义延伸开来,改革观的内涵,应包括两个内容:若干构成改革观的基本要素(或方面),以及各个要素应遵循的一般原则。其中前者保证了改革观的完整性,也就是共识所在;后者保证了改革观的科学性,也就是共识之理。在我们看来,一个完整的改革观,应至少包括以下五个基本要素*中国社会科学院经济体制改革30年研究课题组(2008)回顾了我国30年的改革路程,对我国改革的方向、改革的方式、改革的推动力量等内容进行了总结。其剖分角度与本文有一定类似。。

(一)改革价值观

改革价值观表达了改革的理想和目标,确立了改革进程中的政策选择、取舍的准绳和尺度,回答了“为了谁改革”或者“谁受益”等问题。产生“增量”的改革可能是帕累托改进的;但针对“存量”改革一定不是帕累托有效的*蔡昉(2008)认为我国的农村家庭承包责任制改革遵循帕累托改进原则;邹薇和庄子银(1995)分析认为我国的改革是一种“带交易成本的帕累托改进”过程;相反地,樊纲(1993)提出改革的本质特征是“非帕累托改进”。。有时候必须先牺牲一部分人的利益以促使经济体更加接近或扩张生产可能性边界,从而增进整个社会的福利水平。此时,改革必须在利益导向中进行取舍。

(二)改革取向观

改革取向观回答了改革的方向问题,纯经济意义上的改革就是要选择改革方向,以最优化资源配置。市场和政府指令,或者“看不见的手”和“看得见的手”是资源配置的两种基本方式。自经济学诞生之时,学者们就在思考、争论在市场和政府这两端中,经济活动中的最优点(赵炳琴,1998;刘志铭,2003;黄希惠,2005等)。改革取向观亦需要回答这一基本问题,需要决定经济改革中是更多依赖市场还是更多依赖政府,回答“市场多些还是计划多些?国有多些还是民营多些”等问题。

(三)改革主体观

改革主体观需明确谁应该是改革的设计者和推动者,即回答“谁来进行改革;顶层设计(top-down)、底层推进(bottom-up)还是其他”等问题(Rodrik,2007)。目前,学术界认为顶层设计和底层推动二者各具优劣,前者明晰性高,适用于利益冲突较大的情形,但易落于“不察民情”的窠臼;而后者正相反,较好地考虑了地方差异,但是明晰性不高,受限于“利益冲突”(Richard E. Matland,1995)。改革主体的不同,改革的价值准绳和取向亦将相应变化。

(四)改革方式观

改革方式观描述了改革的策略、模式等问题(Gerard Roland,2000)。首要的分类是针对改革速度而言的——渐进(gradualism)还是激进(big bang)(Norbert Funke,1993)。改革方式观还要回答改革目标和路径的明确性问题:明确的改革方式具备清晰的改革指导、规划,而模糊的改革则是摸索式前进。如从1978年以来,中国政府先后启用利润留存、利改税、承包制、股权改革、股权分置改革、国有独资公司董事会试点等国企改革,它就是一种渐进式改革(Gerard Roland,2000);同时其具体改革目标和路径一直在探索之中,因而是相对模糊的(王曦和舒元,2011)。

(五)改革顺序观

改革的顺序(the sequencing of reform)主要是讨论发展中国家改革安排的时间顺序问题(Ronald I. McKinnon,1973 & 1982;Sebastian Edwards,1989;Norbert Funke,1993)。在我国,林毅夫和蔡昉(1989)、魏加宁(2005)等亦分析了我国早期的经济改革顺序。本文的改革顺序观与之类似,但重点阐述的是确定改革顺序时所应依据的一般原则,即改革应该从何处着手,是从难到易还是从易到难,是攻坚还是围城,是先存量还是先增量等。

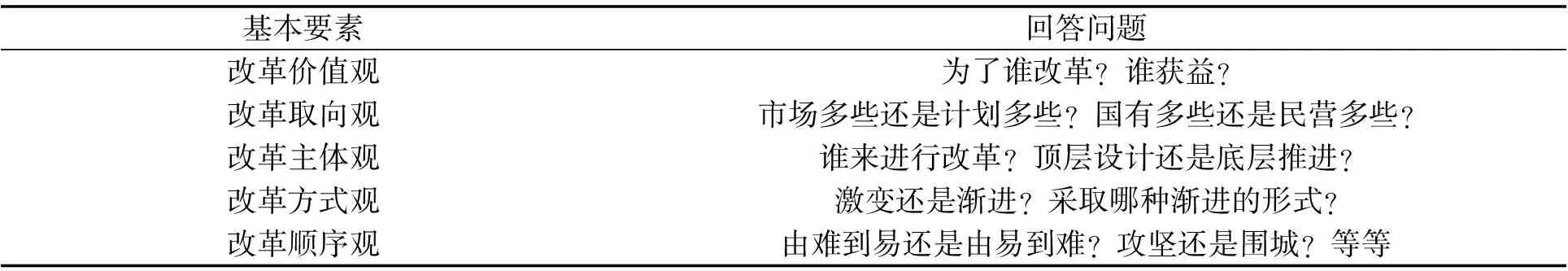

以上改革观的五项基本要素,总结见表1。这五个要素相互联系,相辅相成,再加上各个要素应遵循的一般原则,就是改革观的具体内涵。

表1 改革观五要素

三、“摸着石头过河”的经济学含义

正如前文所述,中国自1978年以来主体上采用的是 “摸着石头过河”的渐进改革理念,并奉为圭臬。“摸着石头过河”思想最早由陈云在1951年提出,如:办法也应该稳妥,这叫摸着石头过河。搞急了是要出毛病的(陈云,1995:152)。再如:一方面试验研究要敢想敢说敢做,另一方面,具体做必须从实际出发,要摸着石头过河*原化学工业部办公厅:《陈云同志对我国化肥工业发展做出的杰出贡献》,《中国化工报》1995年4月17日。。邓小平亦十分赞同该思想并反复强调类似的理念,如:我们现在做的事都是一个试验,对我们来说,都是新事物,所以要摸索前进;不争论,大胆地试,大胆地闯,农村改革是如此,城市改革也应如此;改革开放胆子要大一些,看准了的,就大胆地试,大胆地闯(邓小平,1993:149,174,372,374)*更加详细的介绍见韩振峰:《“摸着石头过河”究竟是谁提出来的?》,http:∥blog.sina.com.cn/s/blog-494d802e010009vl.html。

“摸着石头过河”体现了一种务实主义(pragmatist),具备试错(trial and error)的特点,可以降低改革的信息成本和风险(T. Little et al.,1970);其决策方式比较稳定、连贯,遵从“干中学、学中干”认知规律(Chenggang Xu,2011;胡鞍钢,2012);给予了决策者相机决策的权力,激发了他们改革的积极性。因此,在我国30余年的快速经济增长奇迹中,不能否认“摸着石头过河”曾经起到的重要作用。但它能否作为一种完整的改革观?是否有历史局限性?分析如下。

(一)“摸着石头过河”没有明确的价值观

在改革初始阶段,经济刚开始恢复,人们对未来的发展道路不明确、信心不足,而“摸着石头过河”这种模糊的理念恰好激励了一部分人先“致富”。但它仅解决了改革动力问题,关于改革价值的模糊性以及相应规制手段的缺乏,亦导致了关系横行、腐败滋生,弱势群体利益受损,产生了严重的负面作用(Norbert Funke,1993;路爱国,2005;冒天启,2007)。如今,我国城乡发展不平衡,地区发展不均衡,收入分配两极分化;贫困人群上学难、看病难、买房难和保障难等问题已经成为重大隐患并影响社会稳定;另外,改革受益方日益形成了既得利益群体(interest group),也就是吴敬琏(2001)等提到的权贵资本主义局面,这势必阻挠进一步改革。

(二)“摸着石头过河”没有明确的取向观

它没有规定我国的改革是更多地依靠市场还是继续依赖计划,是更多地依靠民营企业还是继续依赖国有企业。邓小平在南巡谈话中强调“姓‘社’姓‘资’不必理会、不要去争论”,即可见一斑。这种模糊的规定固然给早期的中国改革解除了保守枷锁,但随着改革的推行,国企改革从“抓大放小、国退民进”又走回“国进民退”——“民企国企化、国企央企化、央企政府化”*《国企整合》,《中国宏观经济信息网灰皮书》,2009年第8期。,市场改革出现了“伪市场”现象(高华云,2012;王曦和陆荣,2010)。国企一方面要实现“国有资产保值增值”的利润目标;另一方面又要实现维护价格管制、增加就业等社会公益目标,其特殊地位使其与政府保持着特殊的关系,并在获得信贷、商业机会等方面具有垄断地位(Qian & Roland,1998)。在没有明确的改革取向观的条件下,国企的特殊角色必然使得我国的改革取向曲折反复,并陷入“与民争利”的怪圈(Bai et al.,1997;The World Bank,2012)。

(三)“摸着石头过河”缺少清晰的改革主体观

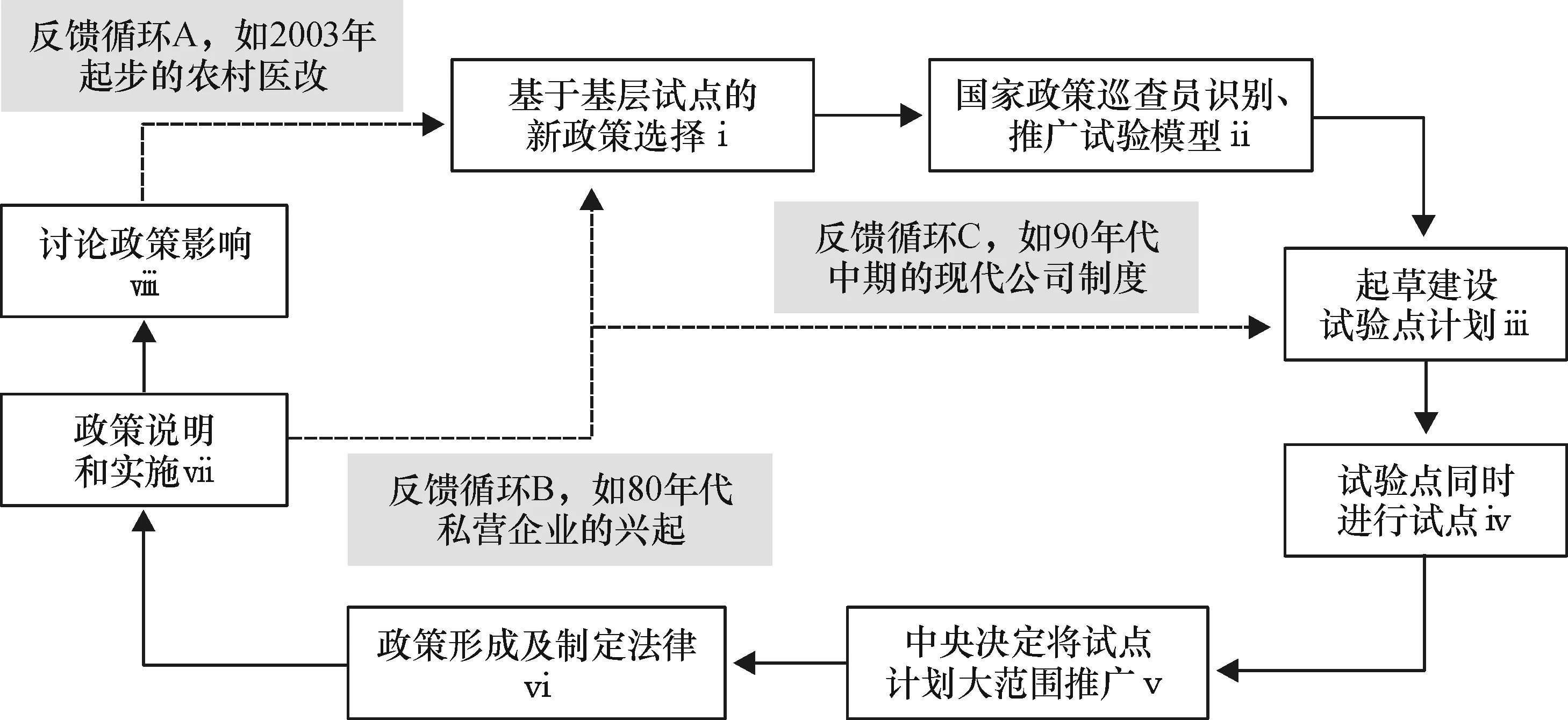

基于层级的试点改革(experiment-based reform under hierarchy)是“摸着石头过河”的具体体现,其以“暂行条例(experimental regulations)”和试验点、试验区等作为基本工具(Sebastian Heilmann,2008)。与发达国家在改革前全面评估改革的潜在影响不同,中国采用了相对自由的实验式改革:地方官员在寻求到上级巡查员的支持后进行改革试验,其改革经验在得到中央巡查员的肯定和推广后,中央政府便组成专家组草拟试点计划,成功的试点将会由点到面推广,并由此制定政策、法规;新的政策和法规会产生不同的反馈,引发新的改革试验或者试点*华生等(1988)持相同观点,认为中国的改革是通过一些决策者允许、默许局部“犯规”,促使追求个别利益的行动改变既有权利结构,有控制地实现制度变迁;而在降低信息成本和实现新的利益平衡后,再通过法律或政府命令形成新规则。同时,他们亦强调这种“局部犯规”虽加速了改革,但也造成了多重规则的存在。。图1概括了3种典型的反馈循环圈。但是在这种“八仙过海,政出多门”的改革模式下,地方官员面临着社会福利和晋升的双重激励,极大地催生了地方保护主义、重复投资和区域产业雷同、政绩工程等损害社会福利的现象(周黎安,2007等);它同时还导致了人为的制度差异、制度漏洞和制度套利,并产生相应的既得利益群体,阻碍改革的推进(Alwyn Young,2000;Chenggang Xu,2011),陷入“局部改革陷阱(pitfalls of partial reform)”(K. M. Murphy et al.,1992;J. S. Hellman,1998)。

图1 中国试点政策循环圈(Sebastian Heilmann,2008)

(四)“摸着石头过河”本质上是一种目标和步骤不明确的渐进改革方式

依照图1,整体来看,这种渐进式改革提供了一种强大的修正机制,降低了改革的调整成本,但亦造成了经济制度变迁的不稳定性:在进入不同的循环圈后(例如A、B或者C),相应的制度则又将发生改变,并随时间的延长而呈发散或者阶段性发散的特点(如图2*图2是王曦和舒元(2011)基于我国“摸着石头过河”而进行蒙特卡罗模拟。事实上,“试点政策循环圈”可以看作是该模拟的微观基础。Hamrin Carol Lee(1990)等学者也确认了该现象。所示)。对此,张占斌(2011)认为中国改革已经产生了自己的演变逻辑和惯性,其过程已从“指到哪,打到哪”异化到“改到哪,指到哪”。高尚全(1984)亦表达了相同的看法,他认为政策的频繁变动导致我国的改革陷入了不良循环——一统就死,一死就叫,一叫就放,一放就乱,一乱就统。不仅如此,在没有明晰改革目标和步骤安排的情况下,改革的可信度将大打折扣(Barry Naughton,2009);改革的强烈不确定性,助长了短期行为(myopia behavior),导致大众缺乏前瞻性预期、政府缺少长期规划,增加了宏观经济的波动性和不确定性,诱发了非国有经济投资不足、国有经济投资饥渴和低效率的投资、股市的“政策市”等不良现象(王曦和舒元,2011;王曦和陆荣,2010)。

图2 改革中的制度推进路径模拟(左:无纠偏;右:有纠偏)(王曦和舒元,2011)

(五)“摸着石头过河”并没有明确的改革顺序

没有明确的改革顺序*《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》认为在新时期,我国的改革必须有一个顶层设计,包括主要目标以及先后顺序。这从侧面证明了我们的改革缺乏明确的顺序。,改革必然尝试顺着最小阻力的方向推进(He Li,2005)。这种天然的先易后难的改革进程势必会阻碍改革的深化(Joel S. Hellman,1998;中国社会科学院经济体制改革30年研究课题组,2008):改革的既得利益群体相互结盟,强化了自身对改革的讨价还价能力,抵抗任何有损于其利益但能增进整体和长远社会福利的改革。同时,这种不平衡的权力生态也一定会使得既得利益者坐大,使得他们“摸石头上了瘾,不愿意过河”,这样必然会走入“转型陷阱”并丧失改革动力*清华大学凯风研究院社会进步研究所、清华大学社会学系社会发展研究课题组:《中等收入陷阱还是转型陷阱》, 2013年,http:∥sun-liping.blog.sohu.com/208184964.html。因此,在经历了30多年后,改革如果继续这样摸索前进,更可能遇到的将是“利益堡垒”而非“过河石头”,于是非但不能“做大蛋糕”和“分好蛋糕”,而是演变为“抢蛋糕”。

总的来看,“摸着石头过河”是特定历史背景下的产物,其本身所具有的探索性、实践性和渐进性等为我国的经济腾飞做出了不可磨灭的贡献。但其另一显著的特征是不完整性和不明确性,即没有清晰的改革价值观、改革取向观、改革主体观、改革方式观和改革顺序观,产生了诸多弊端。尤其是,当改革进入“深水区”和“攻坚战”,这些弊端在造成了社会福利巨大损失的同时,也日益成为深化改革的巨大阻力。“摸着石头过河”,是中国改革者在改革初期对现代经济学和现代市场制度建设缺少明确认识而采取的措施(吴敬琏,2004;魏加宁,2005)。但随着市场经济的基本建立,以及对经济规律认识的深入,已具备了建立新改革观的基础。同时,在经历了30余年的高速发展后,我国的经济发展开始面临瓶颈,包括人口红利即将消失*世界银行:《2007年世界发展报告》指出:中国这种赡养率下降的窗口可以保持大约到2015年,然后会重新关闭。、后发优势丧失、资源枯竭和环境污染、货币化红利消失、结构问题(需求结构、产业结构、收入分配结构)失衡等诸多问题。此时,提出并建立“新改革观”,是寻找新的经济增长引擎,避免刘易斯拐点的必然要求。

本部分分析总结如表2所示。

表2 “摸着石头过河”的弊端

四、新改革观的原则

明晰了“摸着石头过河”的弊端,提出“新改革观”则是顺势而言,重点是要对五个基本要素分别确定一般化的原则。

(一)新时期的改革价值观

很明显,以大多数人的利益为原则,即人民原则,是我国经济、社会发展的一贯追求和目标。建国以来,五代领导人一贯强调“人民利益”是执政党行动、决策的标准*例如江泽民指出:……要始终代表中国最广大人民的根本利益……必须坚持把人民的根本利益作为出发点和归宿……;最大多数人的利益是最紧要和最具有决定性的因素……(见《江泽民总书记在庆祝中国共产党成立八十周年大会上的讲话》)。胡锦涛亦提出:权为民所用,情为民所系,利为民所谋;坚持以人为本,就是要以实现人的全面发展为目标,从人民群众的根本利益出发谋发展、促发展……让发展的成果惠及全体人民(见《在“三个代表”重要思想理论研讨会上的讲话》,2003年;《在中央人口资源环境工作座谈会上的讲话》,2003年)。习近平指出:使发展成果更多更公平惠及全体人民(见《在十八届中共中央政治局第一次集体学习时的讲话》)。。因此,新时期的改革价值取向也自然应沿袭人民“拥护不拥护”、“赞成不赞成”的基本原则。

在改革之初,邓小平提出:一部分地区、一部分人可以先富起来,带动和帮助其他地区、其他的人,逐步达到共同富裕*邓小平:《邓小平文选》第三卷,第149页。。这一决策无疑是正确的,但实际情况的变化比原来想像的要复杂得多(赵人伟,1992)。在改革启动后,政府缺少切实可行的举措来保障后一目标的实现,加之中国采用渐进式改革路线,新旧制度并行扭曲了个人收入分配(赵人伟,1992;陈宗胜和周云波,2001;赵人伟和李实,1997)。以我国当前现状来看,“先富”目标的确很快实现了*根据《胡润财富报告2012》,我国内地千万富豪已经达到102万人;而《中国省域经济竞争力发展报告(2009—2010)》和世界银行报告China 2030——Building a Modern, Harmonious, and Creative High-Income Society亦显示我国多个省市经济总量庞大,已经富可敌国。;但是“先富带动后富,实现共同富裕”的目标却难以实现(刘国光,2011)。而且,随着社会贫富差距日益扩大,阶层的分化甚至已经开始触及社会稳定问题(Norbert Funke,1993;孙立平等,1994)。此时,再提、着重提并真正实现“人民原则”尤为重要。

(二)新时期的改革取向观

我国在1992年的中共十四大上就确立了要建立社会主义市场经济体制,“市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用”*《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》(中国共产党第十四届中央委员会第三次全体会议,1993)。。同时,我们也不应忘记,集权和行政计划最终导致了前苏东国家的解体。既然如此,以“市场”为主导理应是我国改革取向的信守原则。而在此之前,我国先后提出以下改革取向构想:计划经济为主,市场调节为辅(1982年);有计划的商品经济(1984年);国家调节市场,市场引导企业(1987年)和计划与市场内在统一的体制(1989年)(中国社会科学院经济体制改革30年研究课题组,2008;卫兴华,2008),归根结底还是在厘定政府和市场的职能和边界(李泊溪,1993;倪小庭,1993等)。张曙光(1992)认为政府在建立市场制度中存在二重性:市场制度的设计建设者、维护者;其中,维护作用体现在修补和弥补市场失灵,包括提供公共品、收入再分配和经济调节。在市场体系建立前期,我国实施了很多行政式指令调控经济,以培育社会主义市场经济。如今我国经济规模也达到了世界第二位,但由于“尺蠖效应”的存在,政府在“收、放”之间不断扩大自身的控制(孙立平和秦晖,2012等),相应地,所带来的市场扭曲亦不断积累、增加(Loren Brandt & Xiaodong Zhu,2010;张曙光,2012)。因此,在此阶段,政府理应约束自己,从建设者转型为维护者,实现由“大政府、小市场”到“大市场、小政府”的转化:让市场配置充分激发经济活动的效率,让“看得见的手”在建立、维护和完善市场规则、社会保障和公共品的提供、收入的再分配等方面尽其所长。应当警醒的是:近年来政府行政计划体制有所抬头。如在2008年国际金融危机期间,我国出台4万亿及其配套投资计划以刺激经济保增长,在项目的分配和执行中行政计划体制出现了卷土重来的势头;再如广为诟病的油价定价机制,这都对我们一直坚持的市场经济改革理念造成了巨大冲击(王曦,2010)。

市场经济是一种工具,也是一种理念和秩序*本句文字是张曙光教授在与笔者的对话中提出的。。作为一种秩序,市场经济是一种契约经济(G.K. Hadfield,2004),法律是其仰赖存在和发展的基础(俞梅荪,1994;Thorsten Beck,2010)。我国政府在中共十五大就提出要“依法治国”;近年来,尤其是加入WTO以后,我国的法制建设已取得长足进步,努力与国际接轨。但是,有法不依、法律条文仅停留于纸面等现象依然严重。丹尼尔·伯克威茨(Daniel Berkowitz et al.,2003)将这一现象称之为排斥性移植(unreceptive transplant),描述一些国家由于不根据国情而移植其他国家的法律造成了“移植效应(transplant effects)”。这种弊病在我国现代化法制建设发展中屡见不鲜(Jeffery Sachs等,2003),最终将会导致人们更倾向于诉诸“关系”、“潜规则”等隐性制度(informal legal order),增加了市场经济活动的交易成本,降低了改革的效率和公平性。由此,加强法制建设也是改革取向观中的一项重要内容,它将决定着我国市场经济发展的深度(马洪,1993)。

(三)新时期的改革主体观

顶层设计易落于“不察民情”的窠臼;底层推进受限于“利益冲突”;“摸着石头过河”下改革主体的不明确导致了政出多门、地方保护主义、区域产业雷同和政绩工程等。反思过往教训,并结合我国现状,我们认为比较合理的选择是:遵循精英主导,非既得利益者监督制衡原则。其中精英包括政治精英、知识精英和经济精英。

首先,政府决策体制仍是我国政治体制的中枢,主导着我国经济改革的方向、路径(Chenggang Xu,2011)。但单纯的政府决策会使得决策权力日趋集中,降低决策的专业化以及制度化程度。最终导致偏重经验决策,科学化程度不高,决策过程封闭和缺乏自我修正与调节机制等问题(周光辉,2011等)。这些弊端亦是“摸着石头过河”及其隐患的推手。而更广泛的精英阶层,包括政治精英、经济精英和知识精英等参与决策,通过权力竞争和分享机制,将会使得决策更加专业化和科学化,并具备更强的修正与完善机制。从人类历史来看,广义的精英一直都是社会转型的主导力量(谢岳,2005;茅于轼,2009;刘德林,2010等)。从我国目前的决策体制上看,完善政治协商机制并充分发挥其作用,而非流于形式,也许是可行的操作。

其次,同时,在经历了30多年的改革开放后,我国的社会结构已经发生变迁,利益群体也产生了分化。目前我国不少官学商的精英已经组成了利益集团,“为穷人说话,为富人做事”等现象层出不穷。而防范改革利益被侵吞,根本上必须依赖于非既得利益阶层的监督和制约。这里,非既得利益阶层既包括非既得利益精英(Joel S. Hellman,1998;朱旭峰,2008),也包括普通大众,后者正是最终的民主方向。

(四)新时期的改革方式观

反思30余年“摸着石头过河”的经验教训,既然渐进性是我国改革的制胜法宝,而改革目标和步骤的模糊性则是弊端,那么在新时期,去芜存菁,继承渐进性、革除模糊性,则应是新改革方式的根本特征。

渐进性是我国既有改革观中的有利成分*弗拉基米尔·波波夫(2008)研究认为,经济改革的成功除了受“激进”或者“渐进”改革方式的影响,还受到初始条件等因素的影响。因此,简单的否定“渐进主义”是不对的,而是应该关注到当前中国的经济背景、“摸着石头过河”的改革方式产生弊端的根本原因等。,应当坚持。首先,它减小了改革的阻力和调整成本,缓冲了新改革措施出台所带来的负面效果;同时,渐进性改革让制度进行有序的替代更迭,使得人们能够逐渐学习、熟悉新制度,有利于改革措施落到实处(T. Little et al.,1970;Raquel Fernandez & Dani Rodrik,1991;Shangjin Wei,1997)。

明确性是新改革方式观的重要内容*中国社会科学院经济研究所课题(1989)亦认为明确的目标对中国改革具有重要意义。。它不仅包括要有明确的改革价值观、改革取向观、改革主体观和改革顺序观,还包括清晰的改革目标和具体步骤安排。改革的利益相关者和不相关者都可以准确无误地获得这些信息并据此指导个人决策。王曦和舒元(2011)通过数理模型严格证明:明确的改革方式将会消除“摸着石头过河”的种种不利影响,增强经济主体对改革推进的判断和预期的准确性,从而可消除经济活动中的短视行为、金融市场和宏观经济强振荡性的体制根源。对比图3和图2,可以明显发现,在明确的改革方式下,改革路径具备稳定性和收敛性的特征。明确性改革的另一优势是,改革目标被大众获知,这样也就建立了一种事实上的监督机制,保障了改革的科学性。

图3 模糊和明确的改革(王曦和舒元,2011)

(五)新时期的改革顺序观

改革顺序的确定,首先取决于两点:改革面临的阻力;改革所需解决问题的重要性。前者决定了改革能否切实推进,后者决定了改革的绩效。两个因素决定了改革是围城推进,还是在中心环节直接展开攻坚;两个因素在不同时期的相对变化,也决定了不同时期改革顺序必然有所不同*T.M. Rybczynski(1991)也认为,各国国情千差万别,其改革要求和改革顺序也不尽相同。。正如新中国革命的历程,初期是在对手力量薄弱的农村展开,积聚力量;最后三大战役则最终奠定了胜局。中国的经济体制改革,也理应有其时代特征。

在笔者看来,既然改革已经步入深水区和攻坚阶段,就应该采用攻坚原则,着手解决改革中的难点和重点,我国领导人也认识到这一点*胡锦涛在2011年“七一讲话”中提出:不失时机地推进重要领域关键环节改革。。我国既往的改革,从农村到城市,从最终产品到生产资料,从商品到生产要素,从公有制到混合所有制;总体上是沿着改革阻力较小的路径前进,走的是先增量后存量、先易后难的路线。当改革推进到今天,摸着石头过河的弊端日益突出,并且市场经济导向的改革理念已经深入人心,将改革重点从外围推进转移到中心攻坚,本身就是对经济规律的尊重和运用(吴敬琏,2004;魏加宁,2005;王曦和舒元,2011)。这种转化也是必须的:我国经济已经开始面临瓶颈,包括人口红利即将消失、后发优势丧失、资源枯竭和环境污染、货币化红利消失、结构失衡等诸多问题。此时,攻坚解决重大问题,也就是寻找新的可持续增长点。

下一个问题是:在种种难点重点中,应该如何确定具体的改革顺序?就此,经济学中的“临近原则(Principle of Proximity)”或者“根源原则(Principle of Origin)”可以作为依据。它是指,政策或者改革措施的设计越是着眼于经济中最重要的问题、最根源性的环节,则其效率越高,效果越好*“临近原则”是环境经济学的概念,原意是说废品的处理最好是在其产生之处;“根源原则”是财政性学的概念,意指课税应贴近税基的根本。本文借用了这两个概念并有所发挥。国内,周冰、靳涛(2005)提到,改革要针对“短板”或“瓶颈”,其意与本文类似。。

当前,我国最应该解决的经济问题包括:国企垄断问题、中央和地方财税分权问题、收入分配及腐败问题。从1978年到现在,我国国有企业先后经历了“放权让利”改革、“抓大放小”改革和所有权层面的改革(林毅夫和李志赟,2005)。大型国企已经在石油石化、电力、国防、通信、运输、矿业、冶金等行业形成了垄断格局*《中国宏观经济信息网灰皮书》2009年第8期显示:央企82.8%的资产集中在石油石化、电力、国防、通信、运输、矿业、冶金、机械行业。在20世纪90年代实施“抓大放小”和“国退民进”战略期间,智囊曾建议决策层,国营企业应该从164个竞争性行业中“坚决撤出”,同时在上游能源性行业中强势地形成垄断格局,这些行业包括钢铁、能源、汽车、航空、电信、电力、银行、保险、媒体、大型机械、军工等,但其意见并未被完全采纳(吴晓波,2008等)。亦可参见《财通财经内参》,2009年第179期。。除了一般企业职责,国企仍要扮演多重角色,包括公共品的提供者、控制制度变迁进程的工具、社会福利的调节者、宏观经济的稳定者(Bai et al.,1997;刘元春,2001;王曦等,2006)。多重的角色定位,强化了国企的政治优势地位、原本的规模优势和市场优势,也导致了更加严重的信贷软约束(soft constraint)问题(Qian & Roland,1998;中国社会科学院经济体制改革30年研究课题组,2008),导致了国有企业尤其是央企近年来更迅速的扩张*《中国宏观经济信息网灰皮书》2009年第8期的统计显示:在国民经济重要行业和关键领域的中央企业户数占全部中央企业的25%,资产总额占75%,实现利润占到80%。。而这种政治优势、经济垄断和信贷软约束机制,必将会导致资源配置的扭曲和福利的巨大损失(Loren Brandt & Xiaodong Zhu,2010;王曦和陆荣,2010)。在1994年我国实行财税分权改革后,中央财政收入在总财政收入中快速提升。占据行业上游地位的央企等大型国企处于垄断地位,它们利润率高,是中央财政收入的主要来源;而民企、中小型国企则是地方财政收入的主要来源,它们一般不具有垄断地位,利润率较低。在面临预算不足的情况下,地方政府注定要大力推行“土地财政”等以筹集资金发展地方经济,这将扭曲地方政府行为。可见,国企尤其是央企垄断是当前中央地方财政体系的主要支撑。国企垄断和“土地财政”又进一步扭曲了资源配置,对收入分配产生了消极影响。尤其是,当国企被政治权贵所把持,成为其高效率的寻租和腐败工具时,社会秩序和社会结构将会遭受颠覆性的破坏。因此在三个问题中,国企垄断是更加根源性的,应该最先解决。其次要解决的是中央和地方财税分权问题。国企和分权问题的解决,将为解决收入分配和腐败问题提供契机。

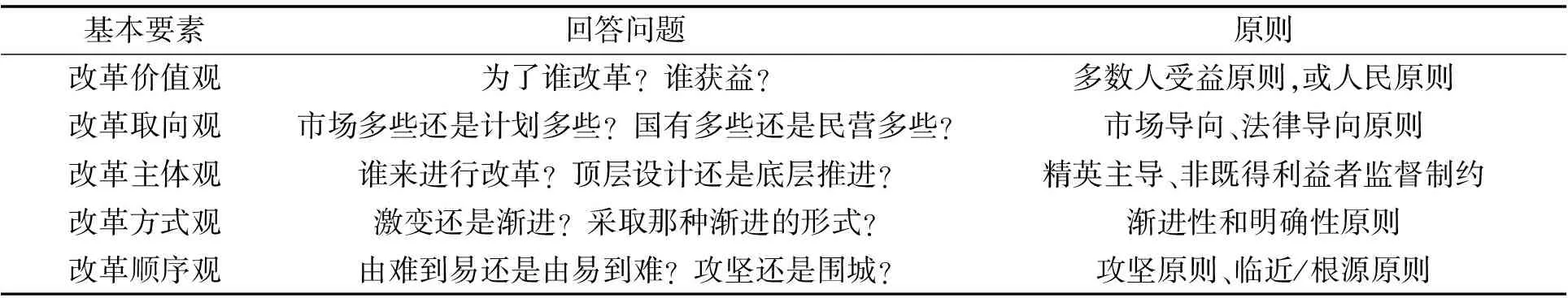

对新改革观的总结见表3。它也可以概括为四个基本特征:整体性、科学性、渐进性和明确性。其中整体性是指要对五要素进行全面的考量;科学性是指各要素应遵从相应的一般性原则;渐进性和明确性则是说要对“摸着石头过河”去芜存菁。

表3 新改革观五要素及其一般原则

五、结语:关于顶层设计的简评

针对“新改革观”内涵模糊不清的状况,本文首先对“改革观”进行定义,并明确其具体内涵。然后从学理上剖析“摸着石头过河”式的旧改革模式,说明其作为改革观的不完整性和制度演进的不明确性,是其诸多弊端的症结所在。接着论证提出了“新改革观”的内涵(要素—原则):新时期的改革价值观——多数人受益原则,或人民原则;新时期的改革取向观——市场导向、法律导向原则;新时期的改革主体观——精英主导、非既得利益者监督制约原则;新时期的改革方式观——渐进性和明确性原则;新时期的改革顺序观——攻坚原则、临近/根源原则。论证了新的改革模式必须具有完整性、科学性、明确性和渐进性的基本特征。

本文首次系统地论述“新改革观”问题。这对于建立经济体制改革的共识,破除时下改革的迷局,应有所裨益。但也正由于创新性,文章难免有疏漏之处。也许文章更重要的意义在于抛砖引玉:对于改革者而言,首要问题是怎样认识改革,而不是怎样实践改革;当我们建立了正确的改革“认识观”之后,才能够在此基础上设计改革的具体实践,亦即改革的“具体实践观”问题。应当说,本文所述“新改革观”,主要是指狭义的认识观,更广义的“新改革观”,还应包括具体实践观。考虑到在我国特殊的体制下各种利益群体的复杂博弈,改革实践问题也是一个困难并重要的未解之题。另外,本文也没有涉及经济改革与政治改革的关系问题。这两方面,我们任重道远。

结文之前,尚有必要对时下流行的“顶层设计”论进行简评,以澄清其性质,避免其可能的误导。

“顶层设计”始见于2010年中共第十七届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》:……更加重视改革顶层设计和总体规划,明确改革优先顺序和重点任务,进一步调动各方面改革积极性。其后“顶层设计”引发广泛的讨论。“顶层设计(top-down)”本是工程系统中的一个概念,对其经济含义不同学者有着众多且不同的解释。最早将“顶层设计”引入改革理念的刘鹤认为它指的是“主体结构和主要模式”,在经济、社会、政治体制改革稳步协调推进的情况下,必须有一个顶层设计,包括主要目标以及先后顺序*胡舒立、朱长征、杨哲宇:《新国策》,《新世纪周刊》, 2010年第43期。。许耀桐认为它是指从最高层开始,站在一个战略制高点,弄清楚要实现的目标后,一层一层去设计好*章文、申妙:《顶层设计基层做起——专访国家行政学院科研部主任许耀桐教授》,《中国新闻周刊》,2011年第10期。。高尚全(2011)认为全党全国就是顶层,加强改革的统筹力度就是“顶层设计”。迟福林(2011)认为它是指最高决策层对改革的战略目标、战略重点、优先顺序、主攻方向、工作机制、推进方式等进行整体设计。秦德君(2011)则不赞同自上而下地“顶层”输入,而是尊重规律,强调统筹安排。

在中国搞“顶层设计”,也许对于政治体制改革是必要的,但从经济体制改革上看,则可能是误导的。从字面上看,“顶层设计”或“top-down”至多是一种改革主体观。但由目前的争论可见,即便对改革主体观而言,学界“顶层设计”的内涵仍然莫衷一是(邓聿文,2011)。对于新改革观的另外四个基本要素,“顶层设计”论则基本上是空白:第一,对于改革价值观,“顶层设计”论没有强调以哪一部分群体的利益作为改革选择、取舍的标准;第二,对于改革取向观,“顶层设计”论没有说明到底是要倚重于市场还是计划,民营企业还是国有企业;第三,对于改革方式观,“顶层设计”论亦没有回答;第四,对于改革顺序观,“顶层设计”论虽然强调了要有改革的规划、顺序和重点任务,但究竟采纳什么标准进行规划,如何裁定改革的优先顺序和重点任务,仍是不清楚的。整体来看,“顶层设计”论内涵空洞、模糊,仅是一种改革主体观的雏形。更加危险的是,如果“顶层设计”论中的“顶层”被既得利益群体所把持甚至就是既得利益者本身,后果将是对弱势群体更大的利益侵害。事实上,这种可能性是存在的:在缺乏有效监督制约的情况下,既得利益群体有能力幕后把持甚至直接成为前台“顶层”,我们应该警惕。可见,“顶层设计”并没有“新改革观”所应有的整体性、科学性和明确性特征,如果贸然以其作为改革指南,必有远忧;如果既得利益者把持了“顶层”,也就根本上否定了“设计”的科学性,“顶层设计”将会沦为少部分人维护和扩大其利益的堂皇借口,果真如此,必有近扰。

[参 考 文 献]

Alwyn Young. The Razor’s Edge: Distortions and Incremental Reform in the People’s Republic of China. The Quarterly Journal of Economics, 2000, (11): 1091—1135.

Bai Chong-en, David D. Li and Wang Yijiang. Enterprise Productivity and Efficiency: When Is Up Really Down?. Journal of Comparative Economics, 1997, (24): 265—280.

Barry Naughton. Singularity and Replicability in China’s Developmental Experience. China Analysis, 2009, (68): 1—22.

Chenggang Xu. The Fundamental Institutions of China’s Reforms and Development. Journal of Economic Literature, 2011, (12): 1076—1151.

Dani Rodrik. One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth. Princeton: Princeton University Press, 2007.

Daniel Berkowitz, Katharina Pistor, Jean Francois Richard. The Transplant Effects. The American Journal of Comparative Law, 2003, (51): 163—201.

Gerard Roland. Transition and Economics: Politics, Markets, and Firms. Cambridge: The MIT Press, 2000, 42—56.

Gillian K. Hadfield. The Many Legal Institutions that Support Contractual Commitment. Handbook of New Institutional Economics. Ed. Claude Menard and Mary Shirley. Netherlands: Kluwer, 2004, 175—203.

Hamrin Carol Lee. China and the Challenge of the Future: Changing Political Patterns. Boulder, Colorado: Westview Press, 1990, 3.

He Li. The Chinese Path of Economic Reform and It’s Implications. Asian Affairs, 2005, (31): 195—211.

Ian Little, Tibor Scitovaky, Maurice Scott. Industry and Trade in Some Developing Countries: A Comparative Study. London: Oxford University Press, 1970.

Jeffrey Sachs,胡永泰,杨小凯. 经济改革和宪政转轨. 经济学(季刊),2003,(7).

Joel S. Hellman. Winners Take All: The Politics of Partial Reform in Postcommunist Transitions. World Politics, 1998, (1): 203—234.

Kevin M. Murphy, Andrei Shleifer and Robert W. Vishny. The Transition to a Market Economy: Pitfalls of Partial Reform. The Quarterly Journal of Economics, 1992,(3): 889—906.

Loren Brandt , Xiaodong Zhu. Accounting for China’s Growth. IZA Discussion Paper, No. 4764, 2010, (2).

Norbert Funke. Timing and Sequencing of Reforms: Competing Views and the Role of Credibility. Kyklos, 1993, (8): 337—362.

Qian Yingyi and Gerard Roland. Federalism and the Soft Budget Constraint. American Economic Review, 1998, 88,(5): 1143—1162.

Raquel Fernandez, Dani Rodrik. Resistance to Reform: Status Quo Bias in the Presence of Individual- Specific Uncertainty. American Economic Review, 1991, (12): 1146—1155.

Richard E. Matland. Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation. Journal of Public Administration Research and Theory, 1995, (4): 145—174.

Ronald I. McKinnon. Money and Capital in Economic Development. Washington: Brookings Institution, 1973.

Ronald I. McKinnon. The order of Economic Liberalization: Lessons from Chile and Argentina. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 1982, (1): 159—186.

Sebastian Edwards. On the Sequencing of Structural Reforms. NBER Working Paper No. 3138, 1989, (10).

Sebastian Heilmann. Policy Experimentation in China’s Economic Rise. Studies of Comparative International Development, 2008, (43): 1—26.

Shangjin Wei. Gradualism versus Big Bang: Speed and Sustainability of Reforms. Canadian Journal of Economics, 1997, (11), 1234—1247.

Tad M. Rybczynski. The Sequencing of Reform. Oxford Review of Economic Policy, 1991, (7): 26—34.

The World Bank. China 2030——Building a Modern, Harmonious, and Creative High-Income Society. 2012.

Thomas S. Kuhn. The Structure of Scientific Revolutions(second edition). Chicago: The University of Chicago Press, 1962.

Thorsten Beck. Legal Institutions and Economic Development. CentER Discussion Paper Series, No. 2010—94, 2010, (8).

蔡昉. 中国农村改革三十年——制度经济学的分析. 中国社会科学, 2008,(6).

陈云. 陈云文选(第2卷). 北京: 人民出版社, 1995.

陈宗胜, 周云波. 体制改革对城镇居民收入差别的影响——天津市城镇居民收入分配差别再研究. 中国社会科学, 2001, (6).

迟福林. 改革的新形势与顶层设计. 决策与信息, 2011, (8).

邓隶文. “顶层设计”的困境和破解. 南风窗, 2011,(15).

邓小平. 邓小平文选(第3 卷). 人民出版社, 1993年.

樊纲. 两种改革成本与两种改革方式. 经济研究. 1993, (1).

[俄]弗拉基米尔·波波夫著. 王永兴译. 休克疗法与渐进主义: 十五年后的反思. 经济社会体制比较, 2008, (4).

高华云. 市场化改革中的“伪市场”现象及突破——基于利益集团的视角. 现代经济探讨, 2012, (2).

高尚全. 打破条块分割, 发展横向经济联系. 经济研究, 1984, (11).

高尚全. 加强改革顶层设计. 改革与开放, 2011,(13).

胡鞍钢. 顶层设计与“摸着石头过河”. 人民论坛, 2012, (3).

胡鞍钢. 我们需要什么样的改革观. 理论参考, 2005, (9).

华生, 张学军, 罗小朋. 中国改革十年:回顾、反思和前景. 经济研究, 1988, (11).

黄希惠. 当代西方经济思潮的演变及实践探析. 世界经济与政治论坛, 2005, (3).

林毅夫, 蔡昉, 李周. 论中国经济改革的渐进式道路. 经济研究, 1993, (9).

林毅夫, 蔡昉. 我国经济改革顺序的思考和突破口的选择. 经济社会体制比较, 1989, (3).

林毅夫, 李志赟. 中国的国有企业与金融体制改革. 经济学(季刊), 2005, (7).

刘德林. 社会转型中的精英衍生、利益集团化及其救治. 云南行政学院学报, 2010, (2).

刘国光. 是“国富优先”转向“民富优先”还是“一部分人先富起来”转向“共同富裕”? . 探索, 2011, (4).

刘元春. 国有企业的“效率悖论”及其深层次的解释. 中国工业经济, 2001, (7).

刘志铭. 西方两大自由主义经济思潮的演进与分野. 学术月刊, 2003, (4).

路爱国. 中国改革发展的成败得失——国外的一些评价和看法. 当代中国史研究, 2005, (11).

马洪, 李泊溪, 倪小庭等. 中国社会主义市场经济发展问题笔谈会. 管理世界, 1993, (1).

茅于轼. 社会成功转型需要精英来掌舵. 领导文萃, 2009, (12).

冒天启. 转型国家不同制度安排与价值取向——中俄转型理论与实践比较. 经济研究, 2007, (11).

秦德君. 顶层设计: 是什么, 不是什么. 决策, 2011,(5).

孙立平, 秦晖. 过渡性制度不能固化. 领导文萃, 2012, (5).

孙立平, 王汉生, 王思斌, 林彬, 杨善华. 改革以来中国社会结构的变迁. 中国社会科学, 1994, (2).

王曦, 陆荣. 体制演进、政府介入与投资膨胀:不确定性条件下的转型期投资模型. 世界经济, 2010, (11).

王曦, 舒元, 才国伟. 国有经济的双重目标与TFP核算微观基础. 经济学(季刊), 2006, (10).

王曦, 舒元.“摸着石头过河”: 理论反思. 世界经济, 2011, (11).

王曦. 中国式改革与我国有效需求管理——兼评危机下我国的经济刺激政策. 北京: 经济管理出版社, 2010.

卫兴华. 改革以来中国特色社会主义经济理论发展的几个问题. 学术月刊, 2008, (9).

魏加宁. 告别“摸着石头过河”的改革方式. 中国改革, 2005, (8).

吴敬琏. 现代经济学与中国改革. 比较(第四辑). 北京: 中信出版社, 2004.

吴敬琏. 寻求助力 克服阻力 发展证券市场, 建设现代市场经济. 财经界, 2001, (3).

吴晓波. 激荡三十年:中国企业1978—2007 (下). 北京: 中信出版社, 2008.

谢岳. 市场转型、精英政治化与地方政治秩序. 天津社会科学, 2005, (1).

俞梅荪. 市场经济必须以法制建设为基础. 管理世界, 1994, (2).

张曙光. 中国宏观经济走势和调控政策选择. 战略决策研究, 2012, (5).

张曙光. 中国市场制度建设中的政府行为. 管理世界, 1992, (6).

张占斌. 加强改革的战略设计、总体指导和利益协调. 中国经济时报, 2011-12-29.

赵炳琴. 国家干预主义的兴起及其政策手段. 改革与理论, 1998,(2).

赵人伟, 李实. 中国居民收入差距的扩大及其原因. 经济研究, 1997, (9).

赵人伟. 我国转型期中收入分配的一些特殊现象. 经济研究, 1992, (1).

中国社会科学院经济体制改革30年研究课题组. 论中国特色经济体制改革道路(上). 经济研究, 2008, (9).

中国社会科学院经济研究所课题. 社会主义经济体制改革理论的反思. 经济研究, 1989, (10).

周冰, 靳涛. 经济体制转型方式及其决定. 中国社会科学, 2005, (1).

周光辉. 当代中国决策体制的形成与变革. 中国社会科学, 2011, (3).

周黎安. 中国地方官员的晋升锦标赛模式研究. 经济研究, 2007, (7).

朱旭峰. 政策决策转型与精英优势. 社会学研究, 2008, (2).

邹薇, 庄子银. 中国改革过程的性质、特征与动态优化. 经济研究, 1995, (9).