在法律与文化之间:对龙脊山场纠纷个案的法人类学考察*

2014-08-30罗波

罗 波

长期以来,秩序在法律的理论探讨中居于核心地位,秩序问题也是一个被反复讨论而历久弥新的话题,法律与秩序之间似乎有某种天然的内在联系。如法律中心主义认为国家是规则和执行活动的主要渊源[1](P167),而极端的法律边缘论对国家法律全盘否定。这两种不同的法律秩序观与国家/社会二元分析框架相对应,而事实上学界致力于超越这种二元对立的分析框架*对此,张佩国进行了很好的归纳也提出了自己的见解。参见张佩国:《乡村纠纷中国家法与民间法的互动》,载《开放时代》2005年第2期。。笔者认为乡村社会的法律实践远非二元对立模式所能涵括,它既是一个集历时性与共时性于一体的连续性整体,也是地方社会人们日常生活内在逻辑以及地方秩序的再生产过程。对此进行分析不仅能揭示乡村社会的法律实践与社会秩序重建过程,也能呈现出正式规则与非正式规则间的互动关系,还能超越简单的二元对立法律秩序观。如此,本文运用延伸个案方法*朱晓阳对延伸个案方法做了很好的介绍与应用。参见朱晓阳:《“延伸个案方法”与乡村秩序》,载《中国社会科学评论》第2卷,北京:法律出版社,2004年版。对广西龙脊的山场纠纷从纠纷前历史、纠纷解决过程以及纠纷后果三个阶段进行分析,讨论以下问题:一是纠纷是如何产生的?二是地方秩序通过纠纷如何再生产?三是纠纷后是什么因素致使乡村秩序得到整合,法律亦或其他?通过个案研究,笔者试图呈现少数民族乡村社会的法律实践过程。

一、纠纷前的历史

龙脊村位于广西龙胜和平乡东北部,共有廖家寨、侯家寨、平段、平寨、岩湾、岩板、岩背、七星8个寨子。其中廖家寨、侯家寨、平段、平寨统称古壮寨,分别由廖姓、侯姓、潘姓三姓壮族组成。龙脊山场纠纷就发生在廖、侯两寨之间。任何结果的发生都是有一定原因的,此处的前历史包括两个方面,其一是纠纷前两寨总体关系,其二是引发纠纷的社会背景。

1.纠纷前两寨总体关系

龙脊最初指古壮寨背后的龙脊山脉,后渐渐演化成山脉附近村寨的统称。当下龙脊村为官方话语中一个行政村的名称,但在民间观念中,龙脊历来涵括龙脊十三寨。广义龙脊是兼自然地理和经济文化一体的单元,这种格局一直延续到新中国成立后,其政治上一度也是自成一体的单元。地理、经济文化、政治上的联系使得两寨在山场纠纷发生前维系着松散的“和”与“分”的关系。“和”主要表现为:一是两寨间有较强的异姓认同。目前廖侯两家对谁最先到达龙脊的时间说法不一,但两寨都认为他们祖先是从广西庆远府迁来,“他们的迁徙时间路线,据廖姓侯姓族谱以及民间口耳相传,所说基本相同[2](P86)。共同的祖源记忆拉近了两姓间的文化距离,增强了彼此的异姓认同。宗教信仰方面,莫一大王是两寨共同信仰的神。二是生存空间的共享。如两寨田地呈犬牙交错分布,形成“你中有我,我中有你”的局面。在“人饮工程”实施之前,两寨共享水源,而且两寨许多山场历来并无明确界线。三是双向的婚姻亲属关系。据不完全统计,现廖、侯两家约有近1/5的家庭有亲属关系,遇到修房、红白喜事等会相互帮助。但各寨间也具有较强的独立性,寨子是他们生产生活的基本单位,人们日常生活在寨里进行,每个寨都有寨内自然领袖即寨老,寨内事务一般由寨老在寨内处理。1949年前,寨寨间纠纷就由龙脊十三寨大寨老处理。新中国成立后,国家的乡村政权组织取代原有十三寨联盟,国家权力下渗到各村寨,村级组织及国家机关成为处理寨寨间较大纠纷的机构,但各寨仍具有很强的独立性,寨内事务尽可能在寨内处理,社节、莫一大王的祭祀都是分寨进行,这也使得两寨有一定的疏离。

2.社会背景

如前所述,纠纷发生前双方都曾在此山场放牧与零星耕种,两寨相安无事,但金矿的发现打破了过去的平静。这与两寨的贫困现实有很大关系。20世纪90年代初,龙脊百姓生活仍十分贫困。在此背景下,山场金矿的发现无疑成为古壮寨人迅速致富的途径之一。于是大家纷纷开始挖金矿,但无序的竞争引发廖侯两寨人的“领地”矛盾。为了改变贫困的现状获取更大的经济利益,廖侯两寨争相宣称拥有该山场的所有权。按照廖家的说法,山场内有的林木一直由他们经营,并且有1982年“林业三定”时县政府核发的自留山证明。而侯家则认为廖侯两家并不在同一地放牛,他们在该地种植旱地作物,“农业学大寨”时还在该地开垦了新田。双发争执不下,纠纷由此发生。

二、纠纷的调解与诉讼

纠纷作为一种普遍的社会现象,它意味着对现存秩序的破坏。为防止纠纷扩大化、恶性化,纠纷解决机制应运而生。如将纠纷解决方式分为私力救济、社会救济与公力救济三种类型的话,那么三种救济方式都介入本纠纷的解决。

1.私力救济

人类学研究中介绍了一些使用暴力、巫术、魔术以及和解与妥协等形式的私力救济[3](P37),但就本纠纷而言,两寨的独立性使得双方迅速成为相对立的主体,原有的寨际联系也挡不住巨大经济利益的诱惑。妥协、和解等私力救济方式都不能使双方退让,不过双方并没有采取暴力手段来迫使对方屈服。在此情形下,第三方的介入非常有必要。

2.社会救济

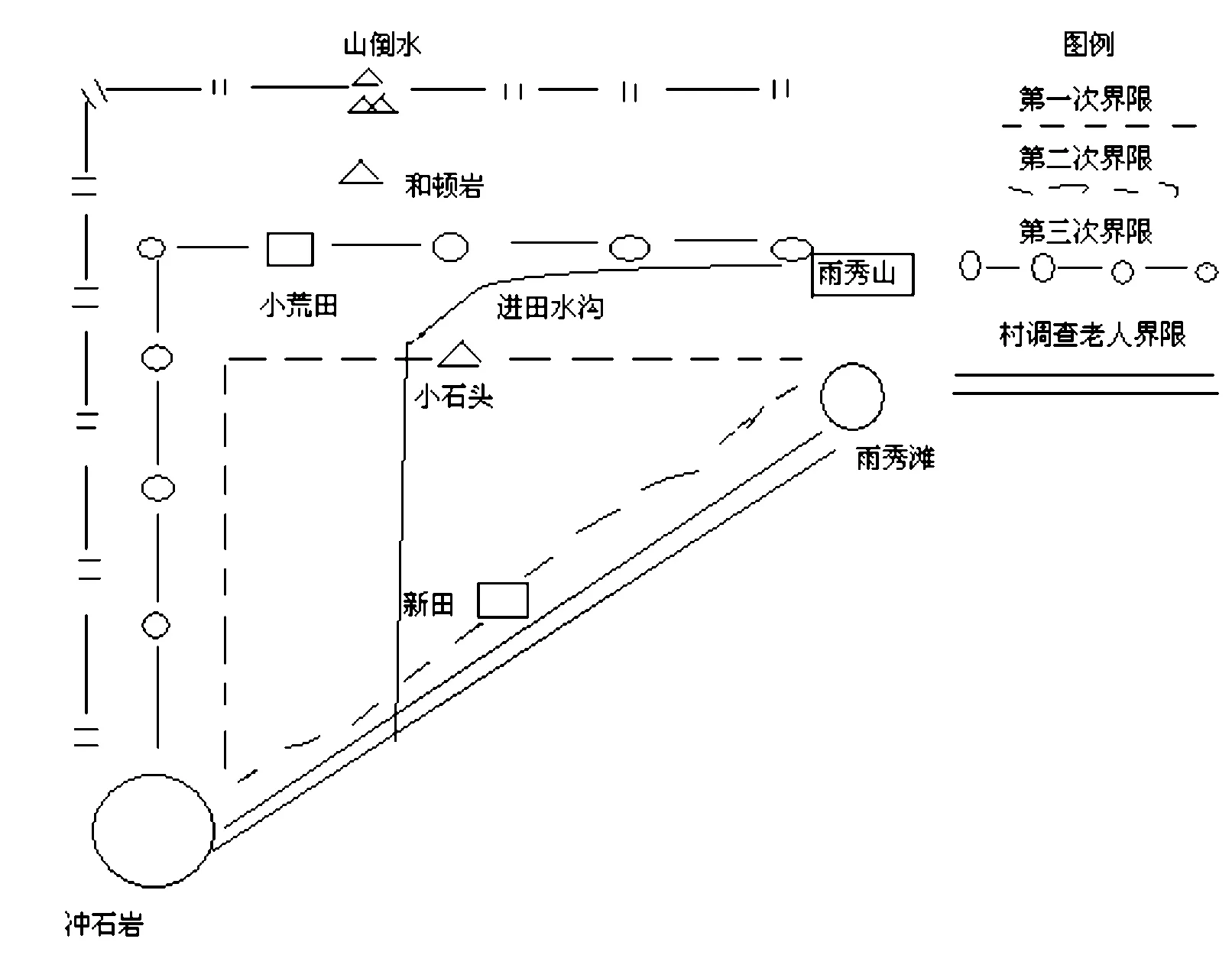

社会救济的特征是第三方不具公权力色彩且是中立的,村公所的调解属于一种社会救济。村公所曾先后3次召集两寨参加调解,但双方对三次界线(具体界线见图一中第一、二、三次界线)都存在异议。廖家认为“村公所都是侯家的人”导致村公所没有公正地依据历史与现实的依据划定山场界线,所以他们不能接受调解结果。

3.公力救济

公力救济包括行政调解与司法诉讼两种。已有的私力救济与社会救济的失败表明两寨纠纷很难调和,他们转而求助于国家公共权力。首先是乡人民政府的调解。乡人民政府接到调解请求后便派工作人员与两寨负责人上山踩界,并于1990年8月下发了有双方签字的调解书(又称“90协议”)。该协议主要与金矿开采、山场界线(如下页图1第四次界线所示)及划界后双方的权利与义务有关。但协议下发一个月后廖家上山挖界的行为导致侯家不满,他们以界线影响放牧为由再次向乡政府投诉。不过,乡政府的再次调解没能使双方妥协,他们便寻求县人民政府及人民法院的支持。县纠纷调处办公室调查后于1992年10月作出了山场界线的行政确权。廖家对此不服,便向县人民法院提起行政诉讼。县法院于次年3月以县人民政府纠纷调处办公室的行政行为适用法律、法规有误为由,撤销该办处理决定并要求其重新做出确权。该办于1993年9月第二次做出行政确权,廖家再次提起诉讼,而县法院于1994年12月再次撤销了该办的行政行为。2个月后,该办下发一份复函,要求两寨继续履行“90协议”, 并称如再有纠纷要求自行调解或以民事纠纷直接提起诉讼。这表明行政机关对此纠纷也有点无能为力。但1996年11月该办又做出第三次确权决定。于是,廖家寨第三次提起行政诉讼。1997年5月县人民法院作出维持县政府处理决定的判决。但廖家对法院的判决还是不服,便上诉至桂林市中级人民法院,但桂林市中级人民法院最终做出了维持原判的判决。尽管如此,廖家还是不依不饶地向桂林市中级人民法院提起了行政申诉,不过这并不能使他们挽回败局。由于是行政诉讼,所以本纠纷中国家行政机关的行政行为特别是他们对划界证据的采纳直接影响纠纷的走向,也影响两寨对法院判决的解释。

图1 村公所三次划界、与乡政府划界图

4.划界证据与法律代理人

纠纷双方都宣称拥有山场的所有权,所以如何划界是本案走向的关键,而有关界线的证据则是关键之关键。在双方你争我夺的情境下,每一次划界都可能引发不同的反响。两寨更不可能在最终判决之前撤诉,因为撤诉意味着主动认输,会对两寨长远关系产生更大的破坏,毕竟两寨人都承担不起主动认输的代价。特别是随着纠纷的进展,金矿渐渐被挖空,即便赢的一方也无法从中获得所期盼的经济利益,但双方还是选择不断进行诉讼。因为双方不仅争利而且斗气,双方都不愿意在势头、面子上输给对方。可见,本纠纷不仅涉及经济利益,更与两寨的“面子”有关。第二是法律代理人的作用。法律代理人利用《行政诉讼法》、《民法通则》、《广西壮族自治区稳定山权林权、落实生产责任制暂行规定》及《广西壮族自治区关于处理土地山林水利纠纷的情况报告》等法律规范为当事人辩护。如廖家认为双方达成的“90协议”按照《民法通则》是有效的,而县纠纷办不顾该协议条款将属于廖家的山林划给了侯家的行为是违法行为。在这里,正式规范不仅是公权力机关做出决定的主要依据,也是纠纷双方竞争使用的资源。

5.对村寨秩序的影响

持续的调解与诉讼使得寨际关系直落千丈,寨际冲突也一触即发,两寨呈现出整体性对立局面。一是两寨间往日协作关系中断。纠纷爆发后,两寨把主要精力都放在纠纷的调解与诉讼当中,无暇顾及公路修建等村落发展的大事。作为古壮寨两个最大的寨子,通村公路的修建离不开他们的协作与配合,纠纷的发生导致两寨的此种协作关系中断。二是影响了古壮寨的整体发展。诸多协作的中断不利于村落的整体发展,也使得古壮寨错过了优先发展旅游业的时机,使得古壮寨与周边村寨的收入差距日益拉大。

三、判决之后

“法院和法官处于从通过斡旋人调解,协商开始的解决争讼这个连续过程的最后阶段。在这样的阶段,由第三方(法官)提出一个争讼双方一致赞同的结论几乎是不可能的。因此,法院的诉讼处理不太可能导致纠纷的真正解决,也就是不太可能导致一个诉讼都接受的结果”[4](P241),本案也是如此。尽管有法院的判决,但法律层面的定论不一定能落实到具体实际中去,纠纷也未因此而平息。

1.对司法判决的解释

对廖家寨来说,国家法律将己有的山场判给了他人是国家法律不为自己做主的典型表现。因此他们对此非常不满,不过村民相信国家法律还是公平的,只是认为执行的政府机关及其某些工作人员扭曲国家法律所致,廖志国说道:

因为他们侯家有一个与县长有关系、有业务往来的人贿赂县纠纷调处办公室副主任那班人,然后就有了县调处办的处理决定。

所以他们并不认可县纠纷调处办公室的行政确权。在廖家寨一份致县人民法院的几点说明中写道:“被告县政府的调处办在第一次决定书中写到,廖家沿着90协议的方向挖了一条一米宽的界线,而第二次决定书竟然又变成一个五十公分宽的界线。被告的父母官们,对老百姓办事就那么随意讲圆是圆、说扁就是扁。请问这是哪条法律规定的?”就表明他们对政府行政行为随意性的不满。而对法律上的“赢家”侯家寨来说,国家行政机关的行政确权决定以及县、市级法院的判决是对纠纷历史与现实的尊重,廖家的“不法要求”肯定得不到国家法律的支持。两寨不同的解释一方面体现了双方对法律及诉讼的不同看法,另一方面也是赋予自己行为以合理性。尤其是对廖家寨来说,他们相信侯家贿赂执行法律的工作人员致使“不公”的判决,对这样的判决就应该抵制执行。

2.法院判决的执行

由于受到廖家的抵制,法院的判决在村落中并没有得到有效执行。原因有二:一是如上所述法院的判决缺乏有效的执行权威。二是现实利益的限制。随着纠纷的进展,山场的金矿早已被纷纷涌入的古壮寨人挖空,而出钱打官司的普通村民(打官司的成本在各寨内均摊)并未从山场纠纷中获得当初所期盼的经济利益。单是终审的诉讼费就达6000元,再加往来吃、住、行等费用,整个支出就更大,消耗了两寨大量的人力与财力,正可谓是得不偿失。在此情况下,理性的村民们也不想继续相互消耗下去以免付出更多。

3.判决后的村寨秩序

“八年抗战”使得双方都有苦难言、有气难咽。这对村寨秩序来说也不是一件好事,成为两寨日后续纠纷的隐患。2003年春廖家群众在争议山场内花费三百多个工日点播了马尾松,有侯家群众也在争议山场内烧草放牛,火势迅速蔓延,烧毁马尾松180多亩和自留山11亩。于是廖家把侯家寨老家的牛、猪等牵到村委会一楼关住不放,双方发生激烈对峙。经乡政府、乡派出所调解后才达成赔偿协议,随后的断水风波也使两寨关系再掀波澜。可见,法律的判决既没能使纠纷得到平息也没能使两寨关系好转。

四、村寨秩序的重建

时过境迁,随着龙脊旅游业的发展,两寨渐渐明白持续的对立只会使双方两败俱伤。因此,两寨在共同利益的基础上重建村寨秩序。

1.旅游开发的新背景

当两寨调解与诉讼如火如荼地进行时,同属和平乡的平安村却抓住政策机遇,大力发展梯田旅游。旅游业的飞速发展带动村中非农产业迅速壮大,如村民普遍经营餐饮、住宿、工艺品销售等,还有大批青壮年劳动力从事“抬轿子”(将游客抬到山上景点)业务,织锦、酿酒等手工业也得到了恢复和发展,水稻种植更多的是为了服务旅游业,大部分平安村村民都能从旅游业发展中获利。龙脊村与平安村相连,但龙脊村民并没有从邻村飞速发展的旅游业中获利,至2007年村人均收入才750元。两村间的收入差距深深刺激了古壮寨群众,他们认为古壮寨才是广义龙脊的中心,这里有更古老的建筑与更优美的风光,理应留住更多游客,但山场纠纷使得他们错过了发展机遇。如果两寨继续就山场争执下去,古壮寨人只会越来越贫困。所以古壮寨人非常希望两寨能化解纠纷,携手致富。

2.两寨间各种关联的支持

两寨唇齿相依的自然资源是他们所无法改变的现实,这一现实条件就是维持乡村秩序的物质性基础。除旅游开发要求外,两寨之间的复杂土地、引水、婚姻亲属等现实关联也有利于村寨秩序的恢复,廖志国讲到:

因为侯家人地盘太窄了,他们生存空间比较窄,墓地也比较紧张,现在就剩上面山上那一小块地了,据说那块地还是我们祖先廖家人送给他们的。

按照他的说法,侯家由于生存空间的限制,在将来的日子里肯定有求于廖家。所以侯家为了本寨的利益也不会持续地与廖家对立。两寨间的现实关联在纠纷前一阶段就已存在并限制了两寨间大规模的对立或斗争,而一旦两寨关系缓和,各种关联立即成为缓和寨际关系的重要因素。

3.文化的运作

山场纠纷在两寨人心中留下了深深的烙印,村寨秩序的重建并不能一蹴而就,但两寨人还是采取了多种方式。第一是搁置争议与选择性记忆。随着当年带领两寨人进行调解与诉讼的寨老们退出村寨政治舞台,新上任的村委会干部及两寨寨老对两寨山场纠纷搁置不提。在搁置争议的基础上,双方渐渐恢复往来,对于过去发生的山场纠纷、烧山等纠纷双方进行选择性记忆。廖仕意讲到:

新一届(屯干)办事较老一届大方,新一套了,可以大事化为小事。我们要体现团结,会与下面的屯委(侯家屯)打交道。比如说我们要搞公益事业,我们要请他们寨几个屯长来喝酒,新凉亭的建成我们就有请过。

因此,为实现村寨团结,对两寨村民来说,搁置争议与选择性记忆就是最好的策略。第二是“传统的发明”。廖家寨风雨亭中一块石板上有一幅“三鱼共首图”:一个圆圈内三条鱼同向中央,于圆心共一三角形鱼首。最早的“三鱼共首图”相传为清同治年间所刻,现存图案是20世纪90年代的大水冲毁原石板后所仿刻的。而对图案的解释每个寨都不同,廖志国这么认为:

图案本来说的是我们祖宗广元广德广道三兄弟,他们从兴安焦林迁过来,广元广德先到这里买地,但后来走了2个兄弟,只有1个人留了下来。为了记住三兄弟为同一个祖宗的后代就用3条鱼共一个头来表示。

其解释是想突出廖家比侯家更早来到此地,并没有涉及寨际关系。而侯家侯庆蓝则认为:

就是三姓,廖家对这个讲法(廖家三兄弟的故事)有点偏见了。原来这个地方有廖山王反清起义,双方先在灵川三千洞交战一阵子,后廖山王躲了回来,清兵追到现金江学校那里准备打龙脊寨。龙脊就有三个姓,三个姓一起帮助廖山王抵抗清兵。他在龙塘山躲了差不多一年,后被其手下杀死了。于是三姓人刻了三鱼共首图,意思是三姓要团结一致才能抵抗外来侵敌。但是现在廖家的人讲的不一样,他们说是自己三兄弟。其实不是他们三兄弟,为什么叫三鱼共首,是因为每一个鱼头代表一个姓,表示三姓团结一致对外抗敌。

可见,侯庆蓝更愿意从三姓团结的角度加以理解。村老支书潘庭芳则认为有两种说法:

一是以前清朝政府来镇压龙脊的群众,以前的那些头领集中三姓百姓说三个姓要团结起来,合成一股力量一起对付清政府,于是叫做三鱼共首,合作一个头团结起来;再一个就是以前壮苗瑶三个民族进行瑶胞起义也把这个图案打出来,表示民族团结起来一致对外,总的来说都是对清政府不满。

老支书的其中一个解释突出了瑶族,这是相传现在的潘姓壮族是由瑶族转换而来。由此看出三姓的解释各有侧重,不过现在廖家慢慢地接受三姓团结的解释。“传统的发明”是指“那些表面看来或者声称是古老的‘传统’,其起源的时间往往是相当晚近的,而且有时是被发明出来的”[5](P1)。对当下的古壮寨人来说,不管哪种说法更为传统或更具解释力,都不如该图案所代表“团结”的寓意重要。当“三鱼共首”被旅游公司看中成为将大力打造的文化遗产时,古壮寨三姓团结的意识更是得到了加强。三姓团结便成为被发明出来的新传统。不仅如此,两寨间的共性也凸显出来,他们强调彼此过一样的节日、拜同一个神等等。在此基础上两寨增强彼此的合作,如一起平整寨中央至村口的1.5公里公路,共同与平安村对簿公堂最后争取到人引水源等,这些都表明村寨关系的好转。所以,每当笔者问及村寨关系时,古壮寨人都用“很团结”来回答。

五、结论

行文至此,我们看到纠纷发生、法律实践以及村寨秩序重建的全过程。各种社会理论在谈及法律与秩序的关系时,“尽管在这些理论之间存在许多差异,但它们都有一个共同的预设:法律是社会的一面镜子,它的主要作用就是维持社会秩序”[6](P2),但是本文运用个案延伸法呈现了长时段山场纠纷的发展历程,表明国家法律在解决村寨纠纷与恢复村寨秩序方面的作用并不如所设想的那么强大。当法律成为一种可以利用的资源,甚至可以操纵执行规则的人来为自己获利,这不仅消弱了国家法律的权威性与公正性,也成为村民抵制法院执行的理由,也在一定程度上解释了为什么在法治建设的今天,国家法律仍很难深入村民的日常生活之中。但国家法律已成为村落纠纷解决的一个不可回避的选择,它限制了两寨纠纷向暴力冲突方向的发展。从中我们看到了法律中心主义的不足,但法律边缘论也不符合村落法秩序的实际情况,民间的法律实践并非二元对立这么简单。对于两寨秩序而言,纠纷的每一个阶段两寨关系呈现出不同特点,最终国家法律的判决并没有能使纠纷得以真正解决,也没能使村寨秩序迅速恢复。那是什么因素致使村寨秩序恢复呢?是经济的力量。在旅游开发的大背景下,充满智慧的村民构建出新的传统把三姓团结在一起,激发三姓的整体认同与团结意识,在此基础上携手面对新的未来。于此,我们看到法律之外的因素在乡村秩序建构中的作用,这种作用是“硬”的法律所不及的。美国法律社会学家埃里克森(Robert C.Ellickson)就告诫:“法律制定者如果对那些会促成非正式合作的社会条件缺乏眼力,他们就有可能造就一个法律更多但秩序更少的世界。”[1](P354)

周大鸣与吕俊彪两位学者论及龙脊的社会秩序时认为“资源稀缺的客观现实必然会导致资源博弈的长久性存在”[7](P51),而且他们对村寨间的资源竞争可能导致的“囚徒困境”表示了担心。笔者认为两位学者虽然看到了两寨资源竞争的事实,但忽视了村落主体能动性。事实上,从长时段来看,团结与合作也是两寨间的主题。两寨都曾是龙脊十三寨这一地理、政治、经济文化一体单元中的重要组成部分,都携手支援过瑶胞起义。即便在村民争夺资源时他们仍保持着某种程度的理性,并进行选择性忘却,主动让大自然赋予的自然资源与村落的古建筑等成为资本,主动进行文化的操作弥合两寨纠纷所产生的心理上的伤痕。地方秩序也在纠纷的调解与诉讼过程中不断再生产出来。