法学院校建立法律职业道德教育评价体系的思考

2014-08-28黄德珍陈晖阳

黄德珍,陈晖阳,2

(1.海南政法职业学院 社科部,海口571100;2.武汉理工大学 马克思主义学院,武汉430070)

作为法学院校,培养什么样的法律人,怎样培养法律人,是当前法学职业教育面临的重大问题。在法律人职业素质的培养中,法律职业道德无疑是至关重要的。如何全面、科学、客观地评价法学院校学生的法律职业道德状况,这就需要建立和完善法律职业道德教育评价体系。本文试就法律职业道德评价体系作一番思考。

一、当前我国法学院校法律职业道德教育评价的现状

关于法律职业道德,广义而言,可以分解为两个层面:其一是法律职业者个体的道德品质,即作为法律从业人员所应具备的共同职业道德要求,是伦理规范内化为个体的道德选择、道德品质,具有主观性、个体性;其二是法律职业道德规范,即公、检、法、司、安、律师等不同行业的规范性准则,具有客观性、集体性。任何个人,因为长期从事某种行业工作,遵守行业纪律,履行工作职责,必然养成职业道德习惯,遵守职业行为规范。

法律职业道德教育评价是指根据法律从业者所应遵守的道德原则或行为规范,对在校法学专业的学生行为进行善恶评判,鼓励和支持被评价者正确的职业道德行为,批评和纠正被评价者违背职业道德的行为,帮助他们在走上工作岗位之前就能具备法律从业人员的道德品质和行为习惯。

一直以来,由于我国法学教育与法律职业道德教育相脱节,法律人的法律职业道德教育评价体系尚未真正建立起来。虽然目前我国有法学院系600 多所,每年毕业生7—8万人,但法律职业道德教育因一直尚未引起重视而处于边缘化。

(一)法学教学目标中缺失法律职业道德教育,法律职业道德教育评价体系尚未真正建立

在法学专业的课程设置上,无论是高职高专、本科、硕士还是博士阶段的教育(除中国政法大学等少部分院校2003年后设置的法律职业伦理等相关课程外),除按教育部要求统一开设《思想道德与法律基础》外,几乎没有开设专门的《法律职业道德》课程,更无对教育成效进行评价的体系。而国外的法学教育,法律职业伦理课程是基础课程,对从事司法工作人员而言不可或缺。部分法律类高职院校,以就业指导课、顶岗实习为作为学生法律职业道德教育养成的途径,但其评价内容一般局限于“大学生思想道德”,对“法律职业道德”评价很少涉及,因此法律职业道德教育评价体系尚未真正建立起来。

(二)法律职业道德评价系统性不足

法学院校尚未建立法律职业教育评价体系,而作为评价方式之一,目前仅靠能否通过国家司法考试作为依据。从参加司法考试门槛来看,只要是本科毕业生都可以参加,只要通过国家司法考试便可进入司法队伍从事法律职业。尽管在国家司法考试中加入了职业道德和职业纪律方面的考试内容,但其仅停留在书面考试上,而法律职业是一项实践性较强的活动,能否通过一场考试考察出应试者较高的法律道德修养还值得商榷。

(三)法律职业道德教育评价机制僵化

从目前看,部分法律类高职院校从事法律职业道德教育的主体主要是学管人员、社科部教师及部分实习指导老师,人员力量薄弱,评价机制僵化。以海南政法职业学院为例,根据抽样调查,对2013 级实习的250 名学生发放问卷,收回有效问卷216 份,调查结果表明,法律职业道德教育不容乐观,评价体系尚待健全。其主要表现:第一,对行业的职业道德及规范要求缺乏深入了解。在有效的216 份问卷中,64%的学生在校期间对本行业职业道德方面的知识和内容不了解,只能通过社会实践来了解和学习。第二,实习教师对学生实习期间的职业道德养成引导不够。调查结果表明,只有43.5%的实习指导老师在进行业务指导的同时加强对学生职业道德的引导。第三,自主实习的学生,更加不重视在此期间职业道德的提高和养成。调查结果表明,自主实习的学生中,有75%的学生实习时间短,岗位变换频繁,尚不能养成较好的职业稳定性认知。第四,学校与社会、行业联系不够紧密,导致学生对未来所从事的职业道德规范和具体要求了解不多。调查统计表明,只有37.5%的学生认为就业指导课中涉及学生未来所从事的职业道德规范和具体要求。第五,学校和行业对学生职业道德的评价结果不一致。学校教师认为学习、品德优秀的学生,未必是行业最认可的学生;反之,学校教师认为学习、品德一般的学生,行业却往往肯定了他们的表现。可见,法律职业道德教育的“缺失”是当前法学教育的最大弊病,把法学教育与法律职业道德教育相衔接,建立系统、科学的法律职业道德教育评价体系迫在眉睫。

二、构建法学院校法律职业道德教育评价体系的必要性

(一)法学院校人才培养的必然要求

目前我国已经形成了以宪法为核心,以法律为主干,包括行政法规、地方性法规等规范性文件在内的,由七个法律部门、三个层次法律规范构成的法律体系。国家经济、政治、文化、社会生活的各个方面基本做到有法可依,为依法治国、建设社会主义法治国家、实现国家长治久安提供了有力的法制保障。作为公平正义的实践者,法律人整体的职业道德状况,在一定程度上决定着依法治国目标的实现水平。法律人才“一定要有法律学问,才可以认识并且改善法律;一定要有社会的常识,才可以合于时宜地运用法律;一定要有法律的道德,才有资格来执行法律,……因为一个人的人格或道德若是不好,那么他的学问或技术愈高,愈会损害社会。学法律的人若是没有人格或道德,那么他的法学愈精,愈会玩弄法律,作奸犯科。”[1]很显然,法律人的职业道德状况直接影响法律职业的社会信誉,关系法律职业的未来。因此,作为法学院校,必须高度重视学生法律职业道德的养成,构建法学院校法律职业道德评价体系,为法律职业输送法治信仰、道德情操、理想信念等过硬的优秀人才,为推动依法治国向前发展而做出不懈努力是其应尽的人才培养之职责。

(二)法学专业学生成长成才的必然要求

法学院校的大学生,一般处于20 岁左右,自我意识逐渐成熟,世界观、人生观、价值观正处于可塑时期,对法律职业道德的认同、理解和养成比较容易形成,有助于他们将来走向法律职业岗位,为公众提供法律服务,扎实一辈子的法律职业道德底线之思想基础。因此,加强法律职业道德教育,构建法学院校法律职业道德评价体系,前移法学专业学生职业素质养成,在他们进入社会之前,内化其法律职业道德,外化其法律职业行为,是每个法学专业学生成长成才的最佳时机和必然要求。

(三)法律职业内在品质的必然要求

法律职业与其他行业相比,具有特殊性,它要求从业人员必须掌握专门的法律知识和技能,自主自律,严格遵守法律职业道德准则。为实现其特殊性,它通过各种途径和方式,制定和实施职业道德准则,通过统一考试、资格审查、年度考核、纪律惩戒等方式,维护职业的纯洁性,实现职业自治。法律人职业道德如何,不仅仅是个人问题,更是关系到社会公众对公平正义的认知和评价。马克斯·韦伯一针见血地说:“近代官吏团体已发展成一支专业劳动力,经过长期的预备性训练后有专长。并且近代官僚集团出于廉洁正派考虑,发展出一种高度的身份荣誉意识,若没有这种意识,可怕的腐败和丑陋的市侩习气,将给这个团队造成致命的威胁。没有这种廉洁正派,甚至国家机构纯粹技术性的功能也会受到威胁。”[2]法律职业道德的培育并非一朝一夕能实现,必须通过长期的持续性的点滴养成,而构建法律职业道德评价体系,正是适应了法律职业内在品质的必然要求。

三、系统科学构建法学院校法律职业道德教育评价体系

(一)评价原则

1.职业导向性原则

职业导向性原则是指构建法律职业道德评价体系时,必须紧紧围绕法律人的职业要求,设计评价内容与指标,指导学生向法律职业人的方向发展。法学院校培养的学生,显然大部分都要求走向涉法岗位。要使学生在面对法律职业岗位选择时,能胜任工作需要,能得到用人单位的认可,除了具有扎实的法学基础和岗位技能,更要具有良好的法律职业道德。因此,法律职业道德教育必须以德育为核心,以职业为导向,以综合能力和素质培养为根本,通过教育评价功能,引导被评价者走上法律职业道德规范的正确道路,从而提升法律职业道德修养。因此,职业性原则有利于促进学生理性面对职业要求,培养正确价值取向,积极追求职业梦想。

2.全面科学性原则

全面科学性原则是指构建法律职业道德评价体系时,评价的项目要全面,信息采集要科学,评价手段要多样。只有坚持全面性原则,才能确保评价标准客观,评价结果公正。评价项目由学业综合成绩、职业道德规范、工作胜任度、单位贡献度、为人处世等构成,评价信息要从课程到综合素质,涵盖全方位。比如采用定量与定性相结合的方法,如道德品质、工作态度、职业道德、个人诚信、为人处事、言行举止等各方面进行量化考核。采取过程和效果相结合,把评价对象放到工作过程的环境中进行考察,既分析评价对象的过程表现,又观察评价对象工作执行的效果,从而作出客观和符合实际的评价。采取动机与结果相联系的方法。如在上岗实习、顶岗实习出现的事故,是在工作过程中的无意造成还是故意造成,事故结果是相同的,但动机不相同,其评价结果也不相同。如此等等,从而构建科学、全面的法律职业道德评价体系。

3.多元客观性原则

多元客观性原则是指评价主体的多元化,公正客观,即评价主体要从单一教师评价改为辅导员、任课老师、相关单位、单位指导老师、合作同伴、学生个人等多方面评价,尤其是要充分发挥学生个人的自我评价和合作同伴的评价,设计各种评价工具,可通过问卷调查、个人访谈和群体观察等评价方式。开展学生主体性的评价,目的在于让学生提高自主意识,积极进行自我反思,充分发挥其主动性与积极性,从而提高其职业道德修养。评价主体的多元化,可以推动评价活动更加客观、公正。

(二)评价指标体系

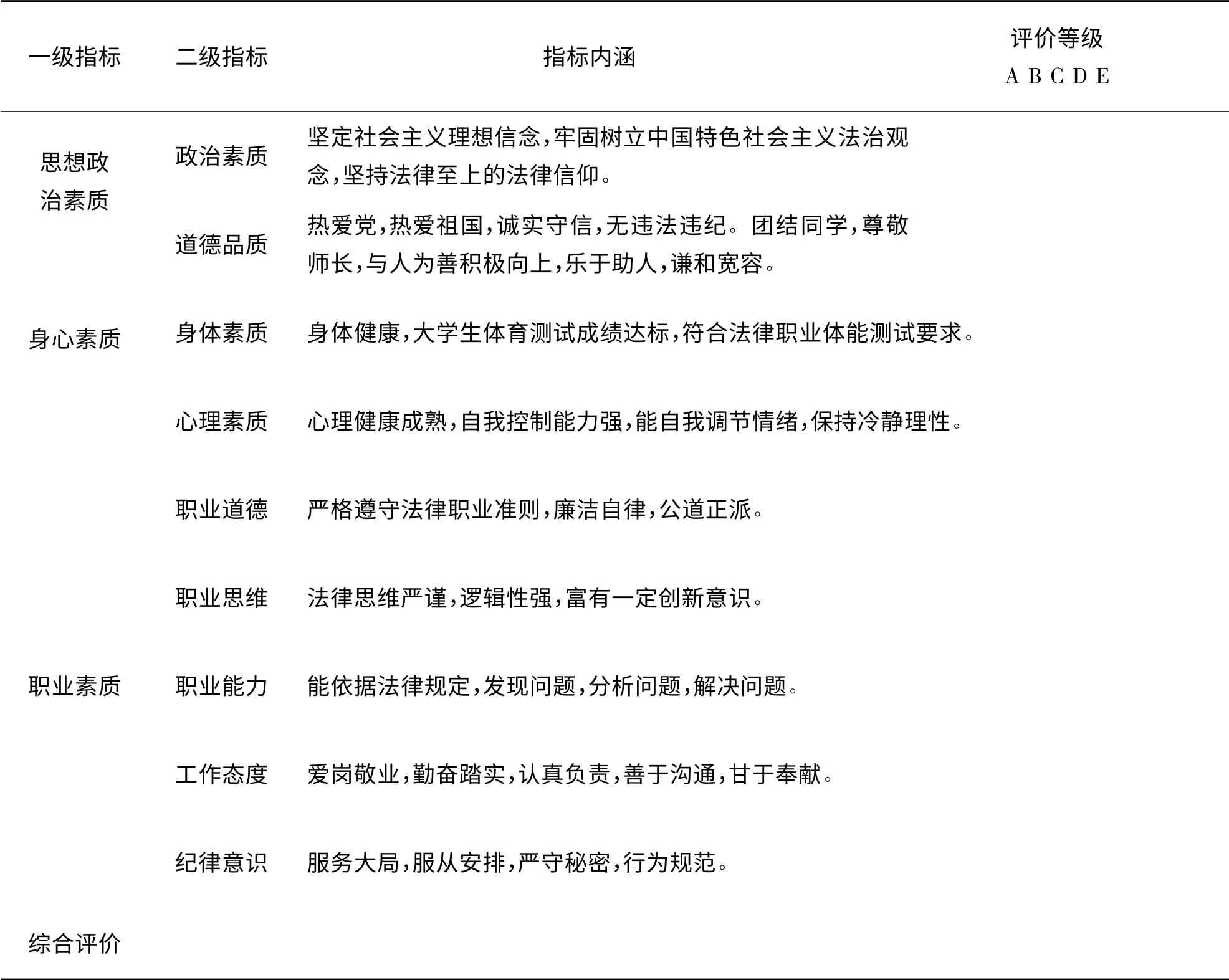

法律职业道德综合评价指标体系,是学生评价目标的直接体现,是对评价项目的具体实施。构建适应法律职业道德要求的学生评价指标体系,主要包括三个层次。如表1 所示:

表1 法律职业道德综合评价指标体系

(三)评价指标体系的操作

我们根据法律职业道德要求与学生综合发展规律特点,按思想政治素质、身心素质、职业素质三个层次设计学生法律职业道德评价体系,其中一级指标3 个,二级指标9 个,尽可能涵盖法律职业道德的基本要素。评价指标体系中,思想政治素质、身心素质评价主要是在校期间由学生个人、同伴、辅导员、任课老师等进行评价,职业素质评价主要是实习实训期间由学生个人、合作同伴、辅导员、单位指导老师、相关单位领导进行评价。评价指标各部分所占的比例为:思想政治素质占40%,身体素质占30%,职业素质占30%。评价等级分为五级,A 为优秀,分值90 分以上;B 为良好,分值为80 -90 分;C 为中等,分值为70 -79 分;D 为及格,分值为60 -69 分;E 为不及格,分值为59 分以下。评价主体权重系数为:学生评价占0.30,其中自我评价占0.15,同伴评价占0.15;教师评价占0.30,其中辅导员占0.20,任课老师占0.10;用人单位评价占0.40,其中指导老师占0.20,单位领导占0.20。法律职业道德评价体系,是一个系统性、动态性的评价,其主要作用在于激励学生按法律职业要求塑造自己,积极提高道德修养,因此我们要用发展的眼光来看待每一个学生,尽力帮助他们成长成才。

[1]孙晓楼.法律教育[M],北京:中国政法大学出版社,2004:12.

[2][德]马克斯·韦伯.学术与政治[M].冯克利,译.北京:三联书店,1998:68.