计划生育政策是否促进了中国经济增长?——基于教育人力资本视角的理论和经验研究

2014-08-27张国旺王孝松

张国旺 王孝松

(1.中国社会科学院 亚太与全球战略研究院,北京 100007;2.中国人民大学 经济学院,北京 100872)

一、引言

人口基数大、新增人口多一直是让中国感到巨大压力的重要问题,在经历了20世纪60年代的生育高峰后,国家开始将控制人口数量提上日程,20世纪70年代初,国家开始大力提倡计划生育,到1978年,计划生育成为一项基本国策。《中华人民共和国宪法》明文规定:“国家推行计划生育,使人口的增长同经济和社会发展计划相适应。”宪法还规定:“夫妻双方有实行计划生育的义务。”而《婚姻法》则将计划生育作为一项基本原则确立在总则之中。三十多年来,国家贯彻计划生育政策的力度之大、组织之严密是世界上任何经济体都不曾做到的;而且我们也看到,在经历了长时期高效率的计划生育工作之后,中国人口增长模式实现了从高出生、低死亡、高增长到低出生、低死亡、低增长的转变。

但是这样史无前例的严格控制人口的政策对整个国家的经济增长会产生怎样的影响呢?这种政策在不同的历史时期产生的效应是否相同?在严格实施了数十年之后,计划生育政策对于经济发展来说是否仍为最优的人口政策,是否已到了对其进行调整的时机?学者们对此进行反思,并提出了各自不同的观点。李建民和王金营通过建立人口—经济动态模型,并使用1978~1997年的数据进行模拟,发现计划生育政策导致的生育率下降对中国的GDP、人均GDP、资本积累、劳动生产率和人均消费水平提高均具有积极贡献[1]。一些学者及研究机构发布的报告指出,务必要保持现行的人口政策,并主张把未来人口总量控制在10亿以内,长期坚持独生子女政策。而更多的学者则认为计划生育政策的弊端已经凸显出来,中国应该对现行政策进行调整,他们或从人力资本积累角度[2](P47-56),或从老龄化危害的角度[3](P80-81),或从现实的人口结构角度[4](P113-115),均对继续实施严格的计划生育政策表达了忧虑,主张对现行政策进行调整。

那么,计划生育政策对中国经济增长是否利大于弊?是否应该作为中国的基本国策继续贯彻实施?本文将在崭新的视角下进行分析,试图从理论和经验两个方面回答上述问题。我们认为,计划生育最显著的效应就是控制了人口的出生率。一方面,控制出生率可以在死亡率大致不变的情况下降低人口的自然增长率从而改变人口数量;另一方面,新生儿出生的减少,会导致低龄人口在整个人口中的比例发生变化,当出生率维持较低水平时,出生率低于人口替代率导致低龄人口在总人口中比例下降从而改变人口结构。本文将从这两个方面的影响入手,在新古典增长理论的框架下纳入教育人力资本因素,分析计划生育对中国经济发展的影响。

二、文献述评

(一)新古典增长模型中的人力资本

新古典经济增长理论沿袭了新古典经济学对生产函数的两个基本假定,即规模报酬不变和要素边际产出递减,再加上生产函数满足“稻田(Inada)条件”的假定①,并认为资本、劳动等要素差异导致了各国经济发展的不平衡,但由于资本的边际收益递减,将产生收敛现象。需要指出的是,在技术不变的情况下,人均资本最终将停止增加,人均资本和人均收入水平将固定在一个稳态水平。

Romer和Rebelo对新古典增长模型进行了扩展,在原始的Solow模型中引入人力资本,并突破了边际收益递减的限制,这就使得平衡增长路径和多重均衡开始出现。Mankiw等学者估计了扩展的Solow模型,考察物质资本和人力资本对跨国增长差异的解释力度,他们的估计结果使扩展的Solow模型得到了实际数据的支持:国家间人均收入的差异有78%可以由物质资本和人力资本来解释,物质资本占国民收入的份额约为三分之一[5]。作为“增长回归式”的补充,Hall和Jones使用校准(calibrating)技术来估计全要素生产率的差异,并得出了物质资本和人力资本的差异对于经济增长的作用仍然显著的结论[6],但与回归分析的结果不同,校准结果意味着国家间存在明显的技术(生产率)差异,而技术差异对人均收入的差异具有十分重要的影响作用。

总之,新古典增长理论主要从总供给角度,把储蓄、投资和资本形成看作增长的决定因素,因而从本质上说,生产能力的积累决定了经济增长的路径。而Helpman在融合了新古典增长理论和新增长理论的基础上指出,资本(包括人力资本)积累和全要素生产率、各国之间的相互依存、经济和政治制度以及内生人口增长等因素对持续的增长均具有非常重要的作用[7](P102-115)。

(二)人口变化与经济增长

长期以来,人口与经济增长之间的关系受到了很多西方主流经济学家的关注,他们对此进行了大量的经验分析,而研究结论存在着较大的差异。Livi-Bacci选取了16个发达国家1870~1987年间的数据,以及57个发展中国家1965~1986年的数据,发现无论是发达国家还是发展中国家,人口增长率和人均收入增长率之间并无显著的相关关系[8](P61-67)。Easterlin指出,人口增长与经济增长之间的长期关系因国家而异,在一些国家是正相关关系,在另一些国家则是负相关关系[9](P37-39)。Kelly和Schmidt认为,人口增长对经济增长的直接影响在20世纪60年代不具统计意义上的显著性,在70年代至80年代呈负相关关系,并且这种负面影响随着时间推移而增强[10](P67-105)。

综上所述,国外该领域较有代表性的文献并未得到一致的研究结论,并且人口与经济增长之间关系的众多命题都未能被验证,这需要后续的研究进一步探索。本文将基于中国视角进行定量考察,旨在从教育人力资本的崭新视角对上述问题给出明确答案。

由于人口问题在中国十分重要,因而人口与经济增长之间的关系引起了众多国内学者的研究兴趣,概括起来,这方面的研究主要集中在以下几个方面:

首先是对人口生育率变化的原因及结果的讨论。顾宝昌的研究认为,不能低估或者忽视社会经济发展对生育率的制约作用[11](P22-26)。彭希哲则持否定态度,认为随着计划生育政策的实施,行政性的作用在人口转变过程中的作用是决定性的[12]。都阳通过计量检验认为生育政策的作用已经淡化,生育率是经济内生决定的[13]。在生育率下降导致的人口老龄化问题上,学者们的观点比较一致,大多认为中国现阶段老龄化主要是人口生育率下降造成的。

第二是人口总量或人口增长率与经济增长之间的关系。新中国成立之初,党中央实行了鼓励人口生育的政策,一些学者对这样的政策持肯定态度。如许金声通过人口密度和人均收入的国际比较,认为人口数量的增长未必会降低人均收入水平[14];李竞能对我国各省份按经济发展程度进行了分类,通过各类省份人口增长率与经济发展水平的比较,发现人口的增长率影响人均收入水平的总效应是模糊的[15](P78-86)。都阳则用固定效应的计量方法从实证角度说明新增劳动力有利于经济增长[13]。尽管如此,大多数的研究仍然主张人口高增长率对经济增长会产生负面影响。

第三是对人口结构变化与经济增长关系的讨论。众多学者考察了人口结构变化对储蓄和教育投入的影响,从而判断人口结构对经济增长的影响作用。蔡昉和王美艳认为,当前中国经济的高增长很大程度上依赖于“人口红利”的实现,即在人口转变的过程中,少儿抚养比大幅度下降,劳动人口的经济负担不断减轻,国民收入中用于消费支出的部分相对减少,用于储蓄和后代教育投入的部分相应增加。但是,随着人口老龄化速度加快,人口结构对储蓄的贡献率将不断减弱,在增长效应上,由于总抚养比对经济增长有不利作用,在老年负担不断增加的情况下,人口老龄化不仅将削弱储蓄的积累,同时也将逐步消耗后代的人力资本投资基金,进而对经济增长产生负面影响,即所谓的“人口红利”消失[16]。

总之,在人口生育率下降的决定因素、人口增长与经济增长之间关系等一系列关键问题上,学术界仍然是众说纷纭,未形成一致意见。这意味着,实施了三十余年的计划生育政策目前是否仍然是促进中国经济增长的重要条件,该政策是否应该继续作为基本国策加以贯彻,已有的研究并未给出明确可信的答案。本文将在已有研究的基础上,从崭新的视角来考察人口与经济增长的关系,以回答严格控制人口的政策是否应该继续的问题。具体地,我们以新古典增长理论作为分析框架,并纳入教育人力资本的因素,构建综合考虑人口数量和人口结构对经济增长影响机制的理论模型,并运用中国各省区数据对理论模型进行有针对性的经验检验,从而在理论分析和经验分析紧密结合的基础上,从教育人力资本的视角剖析控制人口对经济增长的影响。这不仅是对现有文献的有益补充,而且有助于深刻认识和理解中国人口政策的作用,为中国政府制定未来的人口政策提供参考,从而具有重要的现实意义。

三、理论框架:人口、人力资本与经济增长

教育人力资本理论认为,教育的支出投入到人身上形成的知识和技能可以视为一种资本,之所以如此,是因为人身上所携带的知识技能与物质资本具有极强的相似性:教育人力资本与物质资本都需要通过一定的投入转化而来,而且转化之后都以一种存量的形式存在,更高的教育人力资本和更高的物质资本都可以使总产出提高,而且作为资本,它们都会发生折旧,人们需要通过增加投入来增加人力资本存量从而获得更高的产出。

但同时也应注意到,教育人力资本具有一个非常明显的重要特性:它附着在人的身上,因而与物质资本不同,会受到人的因素的影响,进一步讲,整个社会的人口结构将会影响该社会教育人力资本的存量。

具体地,人口结构是如何影响教育人力资本的存量呢?这里主要探讨青壮年人口与未成年人口之间的比例对教育人力资本存量的影响。为便于分析,本文提出一个重要的假设,即整个社会的教育水平不发生显著变化。所谓教育水平并不是一个量上的概念,而是一个质的概念,具体来说,教育水平不是指社会的教育投入、学校、教师数量的水平,而是指教育将投入转化成人力资本的能力和转化成人力资本所能达到的水平。就量的概念而言,不论古今中外,教育投入均保持快速的增长,从这个意义上讲,我们的假设是不符合现实的;但从质的角度考虑,本文的假设具有合理性:这涉及教育方法、教育技术和人自身条件的问题,新中国成立六十余年,特别是改革开放以来,我国的主要教育方式、人才选拔方式并未发生质的改变。更一般地讲,自从德国19世纪创立了标准化课堂教学以来,整个世界在二百多年来主要都在使用这种教育方式,因此基本可以认为教育技术手段在长期以来并没有发生质的变化,就结果而言,人类知识积累到一定程度所需的时间是长期稳定的,更高的教育投入只能影响人们的受教育年限而不会影响人们在给定时间内接受知识的密度。由此,特定的人口结构对人力资本的影响作用是确定的,这样我们就可以构架连接人口结构与人力资本积累之间的桥梁,对二者关系进行分析。

在上述假设之下,我们首先看到,由于社会上未成年人受教育的年限低于成年人口,附着在未成年人身上的人力资本也就低于成年人口,因此一个社会中未成年人的比重越高,社会中人力资本的存量就越少。其次,尽管未成年人人力资本存量低,但是他们正处在积累人力资本的阶段,需要社会的大量投入。在给定社会产出的条件下确定全社会的教育人力资本投入,则未成年人越多,给他们的人力资本投入就越多,从而挤压了对成年人的教育人力资本投入。由本文的假设可以看出,未成年人的人力资本投入在短时间内又受其自身因素限制而无法转化成影响产出的人力资本,这就对教育人力资本的存量积累产生了负面影响。第三,一个社会给未成年人提供的教育人力资本的投入会随着未成年人占社会人口比例的增加而增速减缓。一个社会不可能无休止的增加教育投入,未成年人比例太高会导致教育压力的增加和教育资源的紧张,从而在平均意义上减少对每个未成年人的人力资本投入,造成新一代劳动力的教育人力资本水平不高,从而影响教育人力资本的进一步积累。

中国的计划生育政策控制的主要是出生率,通过严格的法律和行政手段促使出生率大幅下降。在长期维持低出生率的情况下,出生率会低于人口替代率,最终引起人口分布呈现倒钟形,因此引起未成年人在整个人口中所占的比例下降。如果本文关于人口结构与人力资本积累的逻辑成立,那么实际上计划生育对于人力资本积累具有正向的促进作用。

在人口增长率与经济增长的关系方面,本文沿袭经典的Solow模型的逻辑,首先假定社会总产出关于物质资本和劳动的规模报酬不变,这样人均物质资本存量决定了人均产出,而人均物质资本存量在人均物质资本投入和人均物质资本折旧相等的情况下达到稳态,其中人均物质资本投入由社会的储蓄率决定,而人均物质资本折旧则由固定资本的折旧率和人口增长率两个因素决定。进一步,如果储蓄率和生产函数给定,人均物质资本折旧率越高,均衡状态下的人均物质资本存量越少,从而人均产出越少,因此人口增长实际上与经济增长呈负相关关系。

四、模型构建

在上文理论框架的支撑下,我们扩展新古典增长理论,构建本文的理论模型。

(一)基本模型

社会生产函数采用柯布—道格拉斯(C-D)型并带有教育人力资本的形式,教育人力资本作为一种生产要素进入生产函数:

其中:Y为社会总产出,K为物质资本存量,L为劳动投入量,H为教育人力资本存量,A>0为技术水平参数,a、b为正的参数分别表示物质资本和人力资本的报酬在总产出中的份额。该函数具有如下性质:

首先,生产函数为K、L的增函数和凹函数,是H的增函数。Y对各种生产要素求一阶偏导数均大于零,对K、L求二阶导数均小于零,这意味着物质资本和劳动的边际收益为正但呈递减趋势。而人力资本的边际收益为正但单调性不确定,这取决于参数b的大小②。

(二)人口增长与经济增长

设社会储蓄率为s,则资本投入IN=sy=s AkaHb。设全社会资本折旧率为q,人口增长率为n,则人均资本折旧为EM=(n+q)k。根据均衡条件IN=EM得到:

由式(3)可以解出稳态时的人均资本存量为:

将式(4)代入式(2),可以解出稳态下的人均产出为:

由式(5)可见,人均产出与储蓄率和教育人力资本存量正相关,与资本折旧和人口增长率负相关。这样,人口增长同经济增长之间的关系一目了然:为保证一定的经济增长水平,人口增长率必须控制在一定限度之内,否则会拖累经济增长速度。

(三)人口结构与经济增长

由于式(5)中H对y的影响作用十分直观,因而我们只需考察人口结构对人力资本积累的影响,便可以明确人口结构对经济增长的作用方向。人口结构用未成年人口与青壮年人口的比例来衡量,令H=g(M,N),其中M是未成年人口数,N是青壮年人口数。为简化分析,我们将H表示成以下线性形式:

其中M/N为抚养比,可以用来表示社会中的人口结构。根据本文的假定,人力资本积累应同抚养比负相关,这意味着参数d应该小于0,而该假定是否符合现实还需通过数据来进行检验。

至此,我们完成了计划生育政策经由人口增长率和人口结构两个途径来影响经济增长的理论模型:

由式(7)可见,影响人均产出的人口因素有两个,一是人口增长率n,二是抚养比M/N,二者均同人均产出呈负相关关系。中国的现实是否支持该模型,本文接下来将使用中国数据进行经验分析。

五、基于中国省级面板数据的经验分析

(一)经验方法与数据

本文使用1990~2010年中国29个省区的面板数据,检验人口因素对经济增长的影响作用,通过式(1)、式(5)和式(6),可以得到如下形式的计量模型:

本文模型假设严格依赖于C-D型生产函数形式的成立,以及Y关于K、L规模报酬不变的条件,因此我们首先用式(8)对函数形式及规模报酬问题进行检验。其中Yit为i地区t年的实际GDP,Kit为i地区t年的资本存量,Lit为劳动投入量,Hit为人力资本存量,εit为残差项。实际GDP和劳动力数据可直接从《中国统计年鉴》获得,关于人力资本的测度,我们按照Barro和Lee的方法,以人均受教育年限来度量人力资本存量,按照小学6年,初中9年,高中12年,大学16年乘以相应的人口数并求和,再除以人口总数得到[17]。在经济增长的经验分析中,资本存量的估算通常比较困难,本文也按照常规方法对Kit进行了估算。定义年度t的资本存量Kt=(It-Dt)/Pt+Kt-1,It为年度t的资本形成,Dt为折旧,Pt为价格指数,其中初始年份1990年的指数为1。假定在1989年之前,各省实际投资的平均增长率为r,张军等计算出了1952~2000年的资本数据[18],因此我们可以将1952~1988年的实际投资平均增长率作为r,此时,在折旧率为q的情况下,K1989=I1989/(q+r)。这样计算可以保证1990年的资本存量同考察期的数据相独立。

考察人口增长率与人均GDP之间的关系,可以假设式(5)中的q、A和s为常数,由此得到式(9)中的计量模型。其中yit为i地区t年的实际人均GDP,nit为i地区t年的人口增长率,φit为残差项。nit使用的是人口自然增长率,可以从《中国统计年鉴》中直接获得,yit也可使用统计数据经简单计算而得。

在估计式(8)和式(9)的基础上考察人口结构对经济增长的影响,我们检验抚养比同教育人力资本存量之间的关系。式(10)中的 Mit/Nit为人口抚养比,uit为残差项。M为各省区0~14岁人口数量,N为各省区15~64岁人口数量,数据来源仍然是《中国统计年鉴》。如果本文的逻辑推理能获得实际数据的支持,那么式(10)中β8的估计系数应显著为负。

(二)经验结果及分析

由于本文考察期较长,且各省区之间经济社会发展存在显著差异,因此可能需要加入截面和时间的特定效应(specific effect),通过χ2检验,我们考察截面特定效应和时间特定效应是否同时显著。为了检验人口因素是否在经济发达程度不同的地区均对经济增长具有稳定的影响作用,除使用全国样本外,本文还将全部省区划分为沿海地区和内陆地区,并分别进行估计。由于面板数据模型中可能存在残差相关性,我们使用广义最小二乘法(GLS)来克服该问题。

式(8)的估计结果在表1中列出。尽管Hausman检验的结果支持固定效应(fixed effect)模型,但我们将固定效应模型和随机效应(random effect)模型的估计结果一并列出,并进行比较。使用固定效应模型时,从全国样本来看,β1、β2的估计系数显著为正,资本收益在国民收入中的份额在80%左右,而劳动收益的份额在20%左右。β3的估计系数显著为正,表明人力资本存量的确对中国经济增长起到了促进作用,从而同经济增长理论相符。方程的拟合优度很高,并且方程在整体上是显著的,不存在严重的自相关。χ2检验结果表明,截面固定效应和时间固定效应均显著,须同时纳入计量模型之中。我们还对β1+β2=1进行了Wald检验,以考察是否符合规模报酬不变的假定,Wald检验的F值为1.448,表明不能拒绝规模报酬不变的原假设。

将全部样本划分为沿海地区和内陆地区,我们发现经济发展水平不同的区域均符合经济增长理论的基本预测。可以看出,资本在沿海地区经济增长中的贡献更大,而劳动在内陆地区经济增长中的贡献更大,人力资本对沿海地区经济增长的推动作用显著大于对内陆地区的推动作用。特别需要指出的是,Wald检验表明,无论是沿海地区,还是内陆地区,均符合规模报酬不变的假定。

当使用随机效应进行估计时,β1和β2的估计系数并未发生显著变化,二者之和为1的假设仍然成立。此时人力资本对经济增长的影响作用有所下降,不仅估计系数减少,而且显著性水平下降:全国及沿海地区样本在10%的水平下显著,而内陆地区的估计结果却不显著。从中国现实来看,无论是沿海发达地区,还是内陆欠发达地区,人力资本在经济增长中的作用均不可忽视,因此固定效应模型的估计结果更符合现实。但综合来看,固定效应模型和随机效应模型的估计结果是一致的,从而证明了本文经验结果的稳健性。

对式(9)进行估计时,我们使用White方法进行检验,发现存在较为严重的异方差,因此用HAC方法修正后进行回归,结果在表2中列出。使用固定效应模型估计全国样本得出的结果显示,人均GDP同人口增长率呈显著的负相关关系,在考察期内,人口自然增长率每增加1%,人均GDP会下降0.445%,这同本文理论模型的预期是一致的,也同直觉相符:长期以来,中国人口基数大、增长速度快,成为制约中国经济发展的关键因素,尽管中国GDP增长率高,而且经济总量已经达到世界第二的水平,但基于人均GDP的衡量,中国仍属于低收入国家。β5的估计系数显著为正,表明人力资本积累显著促进了中国经济增长,充分说明多年以来中国政府尊重知识、尊重人才的方针的正确性和必要性。由于模型中舍去了影响经济增长的一些重要变量,因而拟合优度较低,但通过引入截面固定效应和时间固定效应,在一定程度上控制了各省区经济社会发展的差异,以及随时间变化的各种因素。此时,通过χ2检验可以看出,截面固定效应和时间固定效应都十分显著,这意味着,加入固定效应可以在很大程度上弥补舍弃重要变量而引发的估计偏差。

表1 生产函数的估计结果

表2 人口增长率对人均收入的影响

使用固定效应模型估计沿海省区样本所得到的结果同估计全国样本的结果十分相近,只是人力资本对经济增长的促进作用更大,而人口自然增长率对人均收入的阻碍作用更小。对内陆省区的估计结果表明,人力资本在广大内陆地区经济增长的过程中未能发挥重要的促进作用,而人口自然增长率对经济增长的阻碍作用要大于全国水平。

使用随机效应模型进行估计时,人力资本的显著性有所下降,估计出的自然增长率绝对值有所减少,因而可以认为,随机效应模型与固定效应模型的估计结果之间只有量的不同,并无质的差异,因而式(9)的估计结果是稳健的。

最后我们对式(10)进行估计,考察教育人力资本与人口抚养比之间的关系,估计结果列于表3中。同预期相符,在6次估计中,无论样本范围如何变化,无论加入何种特定效应,β8的估计系数均显著为负,这充分表明较年轻的人口结构会减少教育人力资本存量。出现这样的结果,除未成年人受教育年限低于成年人这一直接原因外,还有一个潜在的影响机制:年轻人口众多带来了严重的就业压力,许多年轻人接受过高等教育(进行人力资本投资)之后仍不能找到理想工作,这就带动了一大批年轻人放弃求学而较早参与工作,这些低技能工人大量涌入市场会减少教育人力资本存量,使整个社会的人均受教育年限变短[19]。同时可以看出,人口抚养比对人力资本积累的阻碍作用在沿海省区要高于内陆省区,显示出沿海发达地区的人力资本投资倾向显著高于欠发达地区,这种状态可能会使地区间发展不平衡的状态继续维持甚至有所恶化。对式(10)的6次估计均通过了拟合优度检验、似然比检验等一系列检验;χ2检验的结果表明,由于舍去了影响各省区人力资本积累的诸多因素,所以截面特定效应和时间特定效应对于解释人力资本存量的差异十分重要,是估计方程中必不可少的变量,且这些因素的作用在沿海地区更加明显。

表3 人口结构对人力资本存量的影响

(三)小结

本文的经验分析首先证明了中国经济增长的路径符合新古典理论的基本假说,在此基础上验证了人均GDP与教育人力资本和人口增长率之间的关系,以及人口结构对教育人力资本的影响作用,经验结果表明:人口增长率越高,人均GDP的增长率越低,而人力资本存量越大,经济增长越快;人口抚养比越高,教育人力资本存量积累越慢。综合来看,人口增长率提高和年轻人口比重上升会对经济增长产生不利影响。

长期实施的计划生育政策控制了人口出生率,降低了人口增长率,并降低了人口抚养比,从而对人均GDP增长具有显著的促进作用。从这个意义上说,中国实现了三十余年的经济高速增长,除坚持经济体制改革和对外开放政策的贡献之外,控制人口的计划生育政策功不可没。

六、结论性评述

通过在新古典经济增长模型中纳入教育人力资本因素,我们构建了刻画人口增长率和人口抚养比对经济增长影响的理论模型,并紧扣理论模型进行了有针对性的经验检验。使用中国29个省区1990~2010年的面板数据,运用GLS方法,我们证明了人口增长率和人口抚养比对中国经济增长产生了显著的负向影响,从而说明计划生育政策通过控制人口出生率降低了抚养比和人口增长率,有利于人力资本的积累,从而为中国的经济增长做出了重要贡献。

近年来,是否放开计划生育政策成为各界关注的焦点问题。越来越多的学者从不同角度宣传放开计划生育政策的好处,2013年年底以来,部分省市已启动了“单独二胎”政策,允许一方是独生子女的夫妇生育两个孩子。本文则从教育人力资本的视角证明了,至少对国家经济增长而言,计划生育政策功不可没,是需要长期坚持的基本国策,“单独二胎”政策在实际操作中仍需谨慎④。

目前很多学者认为中国的人口问题已经解决,继续控制人口将不利于人力资本的积累,也有学者从人性的角度批判计划生育政策,认为这是违背居民生育意愿的政策,对居民造成了极大的伤害。但应该看到,中国人口基数很大,一旦全面放开人口政策,即便人口增长率提高很小的幅度,人口的绝对增量也十分可观,将会对本已脆弱的环境和日趋紧张的资源提出更大的挑战。单从本文的理论和经验研究出发,如果放开计划生育政策,未成年人比例将会提高,从而抑制教育人力资本的积累,对经济增长造成显著的负向影响,同时,人口增长率的提高也会直接降低人均GDP的增长率,从而通过两个渠道减缓经济增长。这就是说,如果未来仍然坚持发展是第一位的,就应该继续严格贯彻和实施计划生育政策,将其作为长期坚持的基本国策。

本文并不奢求对计划生育政策进行系统、全面的评估,只是从一个视角来表明其对经济增长的促进作用。在本文的框架之下,我们可以进一步用反事实度量法来评估计划生育政策的实施对经济增长的具体贡献度,也即假设人口未受到计划生育的有效控制,设定一定的自然增长率参数,考察各种增长率水平之下的经济增长状况。但这需要在计量方程中纳入更多的控制变量,以剔除影响经济增长的其他各种因素的作用,这可以作为后续研究关注的方向。

注释:

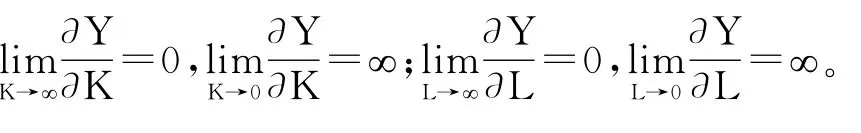

①稻田条件是指,当劳动或资本的投入趋向零时,其边际产量趋向无穷大;当劳动或资本的投入趋向无穷大时,其边际产量趋向零。

②由于∂2Y/∂H2=b(b-1)AKaL1-aHb-2,所以b>1时,H 的边际收益递增,b<1时,H的边际收益递减。

③沿海地区包括北京、天津、河北、辽宁、山东、上海、江苏、浙江、福建、广东、广西和海南,内陆地区包括山西、黑龙江、吉林、内蒙古、安徽、江西、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南、陕西、宁夏、甘肃、青海和新疆。

④2013年11月15日,中共十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》对外发布,其中提到“坚持计划生育的基本国策,启动实施一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策”。可见,党中央并未改变计划生育这一基本国策。

[1]李建民,王金营.中国生育率下降经济后果的计量分析[J].中国人口科学,2000,(1):8—16.

[2]邹至庄.中国经济转型[M].北京:中国人民大学出版社,2005.

[3]林毅夫.发展战略、人口与人口政策[C]//曾毅,等.21世纪中国人口与经济发展.北京:中国社会科学文献出版社,2006.

[4]胡鞍钢.中国人类发展趋势与长远目标[C]//曾毅,等.21世纪中国人口与经济发展.北京:中国社会科学文献出版社,2006.

[5]Mankiw,N.G.,Romer,D.,Weil,D.N.A Contribution to the Empirics of Economic Growth[J].Quarterly Journal of Economics,1992,107(3):407—437.

[6]Hall,R.E.,Jones,C.I.Why Do Some Countries Produce So Much More Output per Worker than Others?[J].Quarterly Journal of Economics,1999,114(4):83—116.

[7]Helpman,E.The Mystery of Economic Growth[M].Cambridge:Harvard University Press,2004.

[8]Livi-Bacci,M.A Concise History of World Population[M].Cambridge:Blackwell,1992.

[9]Easterlin,R.Growth Triumphant:The Twenty-first Century in Historical Perspective[M].The Ann Arbor:U-niversity of Michigan Press,1996.

[10]Kelly,A.C.,Schmidt,R.M.Economic and Demographic Change:A Synthesis of Models,Findings,and Perspectives[C]//Birdsall,N.Population Change and Economic Development.Oxford:Oxford University Press,2001.

[11]顾宝昌.纵论中国人口态势[M].上海:上海社会科学院出版社,1998.

[12]彭希哲.人口红利的中国特色[J].市场与人口分析,1999,(4):24—26.

[13]都阳.中国低生育率水平的形成及其对长期经济增长的影响[J].世界经济,2005,(12):14—23.

[14]许金声.中国人口素质与经济发展[J].人口研究,1991,(4):10—16.

[15]李竞能.现阶段中国人口经济问题研究[M].北京:中国人口出版社,1999.

[16]蔡昉,王美艳.中国城镇劳动参与率的变化及其政策含义[J].中国社会科学,2004,(4):68—79.

[17]Barro,R.J.,Lee,J.Sources of Economic Growth[J].Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy,1994,40(1):1—46.

[18]张军,吴桂英,张吉鹏.中国省际物质资本存量估算:1952—2000[J].经济研究,2004,(10):35—44.

[19]牟粼琳,王刚.最低工资标准的经济增长和社会效应实证分析[J].武汉理工大学学报(社会科学版),2013,(5):701—705.