三峡坝下游河道造床流量与水流挟沙力的变化

2014-08-16,,

,,

(长江水利委员会 三峡水文水资源勘测局,湖北 宜昌 443000)

天然条件下葛洲坝下游河道沿程造床流量计算,已有研究成果。但随着三峡水库的蓄水运用,坝下游来水来沙条件、年内水文过程、水流造床作用等因素都发生了明显变化,作为对形成天然河道河床特性及河槽基本尺寸起支配作用的河道造床流量也将发生变化,探讨坝下游河床造床流量的变化情况对研究坝下游河道河床演变特性有重要的参考意义。因此,本文首先以宜昌水文站资料为代表,对蓄水前后坝下游河道造床流量的变化进行了详细分析,而后通过河道水力学计算,并结合河流泥沙动力学中水流挟沙的有关理论,简要分析了坝下游河道水流挟沙能力的变化情况,得出了一些认识。

1 坝下游河道造床流量的计算

在研究河床的稳定性和河道水力几何形态特征的时候,都要使用1个单一的代表流量作为特征流量。这个流量对形成天然河道河床特性及河槽基本尺寸起支配作用,其造床作用与多年流量过程的综合造床作用相当,与河道最大流量、平均流量、水流历时、洪水频率以及河道输沙等因素相关,常被称为造床流量。

对于造床流量的确定,目前在理论上尚不成熟,根据应用的侧重不同,其计算方法和确定条件也较多,如应用于河道演变分析和航道整治特征条件确定时,其计算条件选取和计算方法就会有所区别。本文的研究侧重主要在河床演变特性分析,因此先比较介绍几种常用的计算方法。在早期的研究中,有学者认为,河床基本上是由洪水造成的,因此采用最高水位相应的流量作为造床流量;与此相反,也有学者认为,洪水只是破坏河床地形,河床的形成主要是由于常水的作用,所以采用多年平均流量作为造床流量。但根据造床流量的定义,造床流量应对塑造河床形态所起作用最大,对于大洪水而言,尽管其造床作用剧烈,但时间一般不长,所起造床作用并不是很大;对于枯水而言,其作用时间虽长,但其造床作用不可能很大。因此,前面2种方法都不能准确代表造床流量的实质,为更加近似地表述造床流量本质,还应跟河道本身水力条件及输沙条件建立联系。基于上述考虑,目前工程中采用较为普遍的是马卡维耶夫法、平滩水位法、流量保证率法,下面分别比较几种方法的计算结果。

1.1 马卡维耶夫法

马卡维耶夫认为,某个流量造床作用的大小,即与该流量的输沙能力有关,同时也与该流量所持续的时间有关,输沙能力可认为与流量Q的m次方及比降J的乘积成正比,流量持续时间可用该流量出现的频率P来表示。因此当QmJP的乘积为最大时,其所对应的流量造床作用也最大,这个流量便是所求的造床流量。具体计算方法为:

(1) 绘制Q-QmJP关系曲线,m为指数,可由实测资料确定,即在双对数坐标纸上作Gs-Q关系曲线(Gs为与Q相应的实测断面输沙率),曲线斜率即为m值。

(2) 从图中查出QmJP最大值,相应于此最大值的流量Q即为所求的造床流量。

实测资料分析表明,一般Q-QmJP会出现2个较大的峰值:第一峰值(QmJP)对应的流量称之为第一造床流量;第二峰值(QmJP)对应的流量称之为第二造床流量。通常,我们所说的造床流量指的是第一造床流量。

基于上述理论基础,笔者收集了宜昌站葛洲坝运行以来(1981—2012年)的水文资料,分为2个时期即三峡蓄水前(1981—2002年)和三峡蓄水后(2003—2012年),分别进行造床流量的计算分析,有关成果见图1至图4,主要步骤如下:

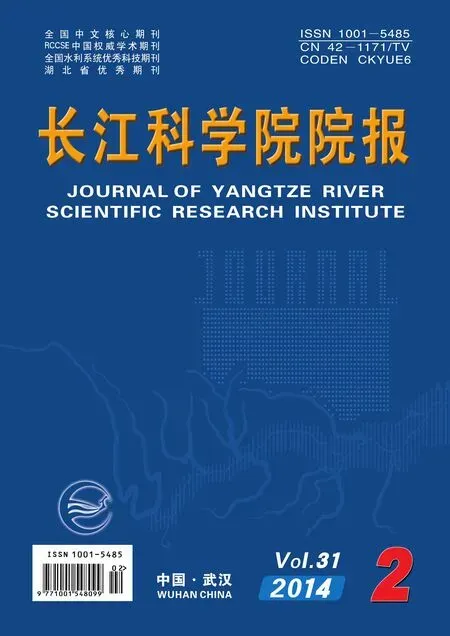

(1) 将流量数据按2 000 m3/s的间隔进行分级,计算各级流量出现的频率,成果见图1。

图1 三峡水库蓄水前后各级流量出现频率分布对照

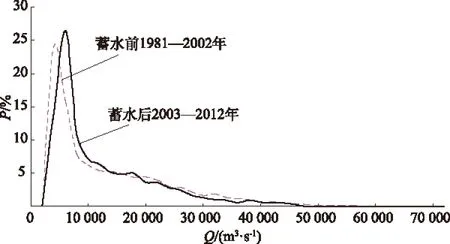

(2) 不同时期各级流量对应的比降通过查图2和水力学计算得到。其中:三峡蓄水前资料通过查图;三峡蓄水后资料,2008年以前通过查图,2008年以后通过水力学计算。

图2 葛洲坝下游河道比降与流量的关系

(3) 根据实测资料确定蓄水前后的参数 ,成果见图3,查得蓄水前后参数取值分别应为3.3和2.9。

(a )三峡水库蓄水前

(b) 三峡水库蓄水后

(a) 三峡水库蓄水前(1981—2002年)

(b) 三峡水库蓄水后(2003—2012年)

(4) 根据实测资料绘制的Q-QmJP关系曲线见图4,三峡蓄水前后坝下游第一造床流量分别是32 000 m3/s和38 000 m3/s,第二造床流量分别是42 000 m3/s和26 000 m3/s。

1.2 平滩水位法

按照马卡耶维夫法计算的造床流量水位大多与河漫滩平齐,也只有当水位平滩时,造床作用才最大,因为当水位再升高漫滩时,水流分散,造床作用降低,水位低于河漫滩时,流速较小,造床作用也不强。这一方法又称满槽流量法。按照上述方法,本文在宜昌—杨家垴河段选取了几个代表河段和断面,取其漫滩水位对应的流量平均值,作为造床流量。由于陈二口以下河段存在河道分流影响,在计算过程中将陈二口以上(宜昌—枝城河段)和陈二口以下(枝江河段)分别统计和计算。陈二口以上的浅滩河段目前比较典型的仅剩胭脂坝段和关洲段,其余浅滩河段现基本都在常年水位以下;陈二口以下浅滩河段比较典型的有董市洲和柳条洲;因此2个河段分别主要以这几个位置的漫滩洪水流量作为统计计算的依据,有关计算成果见表1。对于河段代表断面及滩面高程的选取,原则上以河段滩面最高位置的高程值为依据,但若滩面最高点仅为单一点、散乱的单一点或高点面积很小不具代表性,则以其周围的点子加入计算取平均,以使该高程对滩面最高位置有较好的代表性。

表1 宜昌—杨家垴河段平滩洪水流量统计成果

1.3 流量保证率法

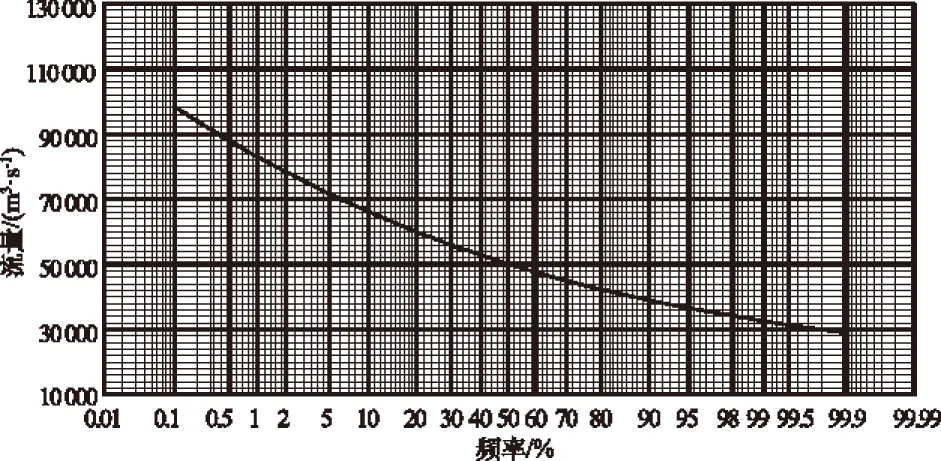

造床流量的保证率和累积频率是一个令人关注的问题,有关研究资料成果也较多。钱宁等[1]在《河床演变学》中根据美国河流的资料统计,建议采用重现期为1.5年的洪水流量作为平滩流量,根据宜昌站的洪水设计频率曲线(见图5)查算,该重现期对应的流量为46 000 m3/s。

图5 宜昌站洪水流量频率设计成果

1.4 坝下游造床流量的比较和确定

1.4.1 宜昌—城陵矶河段已有造床流量成果

(1) 余文畴[2]根据马卡维耶夫法和平滩水位法,得到表2,此成果为三峡水库蓄水前成果。

表2 长江中下游沿程造床流量计算成果

(2) 依据韩其为院士[3]对第一造床流量、第二造床流量的定义:第一造床流量系指塑造河床纵剖面的流量;第二造床流量系指塑造横剖面的流量,相对应于上述造床流量计算方法的确定,韩其为等在研究葛洲坝水库及坝下游冲刷时,曾根据宜昌站实测水文泥沙资料,分析计算三峡水库蓄水前的第一造床流量和第二造床流量,分别为28 484 ,43 837 m3/s。

1.4.2 造床流量计算成果的合理性分析

本文采用3种方法计算的造床流量表明,平滩水位法和流量保证率法计算得到的结果基本一致,均偏大于马卡维耶夫法30%左右。其原因主要是:①采用平滩水位法时,由于三峡水库蓄水后,坝下洪水流量受水库控制而未上滩,所选择洲滩的平滩水位反映的是蓄水前的情况,故得到的造床流量应该是蓄水前的造床流量;②采用流量保证率法,由于三峡蓄水后宜昌河段未发生稀遇洪水,因此蓄水前后的频率线变化不大,其反映的也主要是蓄水前的造床流量;③从本文选用的几种计算方法比较来看,只有马卡维耶夫法在理论上相对完善,有一定的物理意义,而平滩水位法和流量保证率法显得过于经验,不确定因素影响较多。

上述结果对比来看,余文畴、韩其为等计算的造床流量,反映的是三峡水库蓄水前的情况,经与采用马卡维耶夫法计算的蓄水前第一造床流量基本一致;韩其为从塑造纵横向河床出发得到的第二造床流量,也与本文采用马卡维耶夫法得到的蓄水前成果基本一致,说明本文在资料计算上基本是合理的。

从本文计算的蓄水前后造床流量变化上来看,基本反映了葛洲坝和三峡工程的建成投运,实施了人工调控来水来沙过程,三峡水库蓄水运用后坝下游河床再造水流的基本特性,坝下游水沙条件和造床流量都处于调整之中。

2 坝下游水流挟沙能力变化分析

2.1 造床流量变化引起的下游河道水流挟沙力变化

从前文讨论的坝下游造床流量变化的结果可以看到,三峡蓄水后坝下游第一造床流量从32 000 m3/s提高到了38 000 m3/s,说明对河床形态起主要塑造作用的输沙流量有所增加;而第二造床流量从42 000 m3/s减少到了26 000 m3/s,说明洪水上滩概率减小,洪水的横向造床能力明显下降。纵向造床作用流量增加(该流量出现概率和造床能力的综合作用),水流流速增大,河床出现向纵深方向发展的趋势。对于挟沙能力的变化,为便于定量估算和比较,本文以2002年河道地形为蓄水前代表,以2012年地形为蓄水后代表,对造床流量变化引起的水流挟沙能力变化进行估算和比较。估算依据常用的水流挟沙力公式为

式中:S*为水流挟沙力(kg/m3);U为断面平均流速(m/s);R为水力半径(m);ω为泥沙沉速;g为重力加速度(m/s2);κ,m分别为挟沙力系数和待定指数,本文分别取值为0.92和0.67。

图6 蓄水后第一造床流量挟沙力与蓄水前造床流量挟沙力比值沿程变化

从式(1)的结构形式来看,影响水流挟沙能力的主要是水流流速和河道水力半径。本文根据数学模型计算的蓄水前后造床流量下河道的水力条件,计算了河道沿程蓄水后水流挟沙力的变化情况,见图6,其中“宜”字开头断面为河床演变研究最初布设的研究断面;非“宜”字开头断面为沿河道增加的断面;关09关10断面分别为河道左汊和右汊断面。坐标轴断面排序自左至右为河道上游至下游。以下各图同此。图6表明,蓄水后第一造床流量提高后造床流量对应的水力挟沙力平均提高6%~7%,从沿程变化来看,在单一断面河段挟沙力提高相对明显,在分汊或洲滩发育河段挟沙力提高相对较小。

河道造床流量反映的是河道水沙条件及发生概率变化的一种表现,即河道受某种水沙条件作用的概率变化结果,也反映河道挟沙条件变化的概率结果,其对应的河道挟沙能力的变化,从一定程度上可以反映河道冲淤变化发展的方向和趋势。从图6显示结果来看,蓄水后坝下游第一造床流量对应的河道挟沙能力增加,河道应向着纵深方向发展。

2.2 同流量条件下河道水流挟沙力的变化

为了反映蓄水前后河道几何形态变化及水位变化对水流挟沙力的影响情况,笔者在2002年和2012年河道地形及水文条件下分别计算同流量洪水条件下河道水力学条件及河道水流挟沙能力的变化,为分析坝下游河道演变特征提供参考,计算选取10 000 m3/s和30 000 m3/s两级流量作为代表,计算结果见图7。

从图7来看,同流量条件下10 000 m3/s对应沿程挟沙力以增加为主,且在某些河段增加明显;30 000 m3/s流量级对应沿程挟沙力以减小为主。通过对地形资料和水文资料的比较分析,发现蓄水前后坝下游河道整体以冲刷为主,冲刷沿程分布不均,一些节点位置变化很小;30 000 m3/s流量级蓄水前后河道水位变化相对较小,沿程河道过水面积以增加为主,反映了河道冲刷的影响;10 000 m3/s流量对应河道沿程水面线下降相对明显,在有些节点河段河道过水面积反而减小,河道水流挟沙能力增加明显。这与目前掌握的坝下游河段的水文及河道变化情况基本相符,反映了坝下游冲刷发展将以河床中枯水区域为主。

3 结 论

(1) 通过对三峡水库蓄水前后宜昌水文站水文泥沙资料的分析,认为工程调蓄坝下游河段水沙条件及造床流量都处于调整的过程中,统计资料显示蓄水前后坝下游河段造床第一、第二流量分别从蓄水前的32 000 m3/s和42 000 m3/s变化为蓄水后的38 000 m3/s和26 000 m3/s。

(2) 通过几种方法的对比和与蓄水前已有研究成果的对比分析,认为本文计算的三峡工程蓄水前后造床流量变化情况是合理的。

(3) 通过造床流量变化和同流量条件坝下游河道水流挟沙力沿程变化计算来看,蓄水前后第一造床流量对应的河道挟沙能力增加,从一定程度上可以反映出河道应向着纵深方向发展;蓄水后同流量级的中低水条件下,坝下游河道水流挟沙力增加较为明显,反映了三峡坝下游河道冲刷将以中低水河床区域为主。

参考文献:

[1] 钱 宁, 张 仁,周志德,等.河床演变学[M].北京:科学出版社,1987. (QIAN Ning,ZHANG Ren,ZHOU Zhi-de,etal. Riverbed Evolution[M]. Beijing: Science Press, 1987. (in Chinese))

[2] 余文畴. 长江河道演变与治理[M].北京:中国水利水电出版社,2005. (YU Wen-chou. Riverbed Evolution and Renovation of Yangtze River[M]. Beijing: China Water Power Press, 2005. (in Chinese))

[3] 韩其为. 黄河下游造床流量的变化及其对河槽的影响[J].水利学报,2007,38(1):15-16. (HAN Qi-wei. Variation of Dominant Discharge in Lower Yellow River and Its Influence on the Channel[J]. Journal of Hydraulic Engineering, 2007,38(1):15-16. (in Chinese))