健身运动处方教学对学生耐力素质的影响

2014-08-13曹城峰

曹城峰

(广州市协和中学 体育组,广东 广州 510160)

健身运动处方教学是以身体练习为手段,为改进、完善、提高、增强身体某一部位或整体的功能而有针对性地实施的系列练习方法。鉴于健身运动处方对学生健康的良好促进作用,在发展学生耐力素质的过程中尝试运用健身运动处方教学,旨在克服发展耐力素质教学的枯燥性,探讨有效发展高中学生耐力素质的多种教法,论证健身运动处方对发展学生耐力素质的教学效果和健身价值。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

选取我校2010届高一年级1至18班共计864人, 其中男生441人, 女生423人。设10至18班为实验组,共计431人,其中男生221人,女生210人;设1至9班为对照组,共计433人,其中男生220人,女生213人。

1.2 研究方法

1.2.1 调查法

在实验前,对两组学生进行耐力跑学习兴趣的问卷调查,发出问卷864份,收回864份,回收率100%。在实验后,对实验组的学生进行健身运动处方教学反馈问卷调查,发出调查表431份,收回431份。

1.2.2 测试指标及方法

在实验前、后安排相同方式测试两组学生的身体情况、体能素质的指标。对所测数据进行统计分析,为实验研究提供参考数据。

两组学生的身体情况数据,实验前以高中入学体验数据为准;实验后以高二学生体验数据为准;两组学生在实验前、后的体能素质测试数据,均按国家学生体质健康标准的测试要求和标准执行。

为了避免实验前存在系统差异,实验前对两组学生进行体质检测,结果表明,在实验前,两组学生无论是在身体情况、体能素质以及对耐力跑的兴趣方面都没有显著差异。

2 研究结果与分析

2.1 健身运动处方教学实施的要素

运动形式、运动强度、持续时间、运动频率、注意事项及微调整是健身运动处方要素的五方面,其中运动形式、运动强度、持续时间、运动频率是健身运动处方的四大要素。

2.1.1 运动形式

在发展学生耐力素质的健身运动处方中,最常采用是有氧运动的形式,如步行、慢跑、跑走交替、爬楼梯、游泳、骑自行车、轮滑(速滑)等等,主要目的是提高学生的心肺功能和机体的适应能力。

2.1.2 运动强度

一般控制心率在110~160次/min为宜,每间隔10~15 min/次,每次监测10s,将数值乘以6即为每分钟脉搏心率。

2.1.3 持续时间及运动频率

每天锻炼30~60 min为宜,不一定要求是连续时间,但每次活动时间最好不少于15 min,要注意逐渐增加持续时间,逐步增加运动量。在实施健身运动处方的教学中,同样要注重因材施教,区别对待,以3至5次/周为宜。

2.1.4 健身运动处方教学的实施过程

第一,了解学生的基本状况。包括学生的姓名、性别、年龄、病史、参加锻炼情况等,对其健康状况作出判断。

第二,测定学生的基础水平。在实施运动处方前,测定学生的基础水平包括测定运动负荷与体能两方面,测定运动负荷是对其身体承受运动能力的检测和评价,通常采用心跳频率、最大吸氧量等机能指标来衡量。测定体能主要是对学生身体素质的鉴定,包括测评学生的肺活量体重指数、台阶指数和耐力跑素质(男1 000 min/女800 min) 。通过测定找出科学锻炼处方的负荷指标,为有的放矢地制定运动处方提供依据。

第三,制定运动处方。根据学生基础水平的测定结果和科学锻炼身体的原则,为学生提供包括锻炼内容、强度、时间等在内的锻炼方案,让学生各自制定运动处方,建议4至6人组成小组合作学习。制定健身运动处方的基本内容:①确定健身运动处方的目的;②确定健身运动处方的类型和运动项目;③确定每次运动的强度;④确定每周练习的次数和时间;⑤明确锻炼时的注意事项;⑥确定准备活动和整理活动。

第四,实施运动处方。在每次完成课的主教材教学的基础上,安排10~20 min实施运动处方锻炼。教师分类指导,并要求在每次实施健身运动处方锻炼后,均填写运动反馈登记表。为检查、评价、优化运动处方提供数据。

第五,测评分析学生情况。在实施运动处方3至4周后,对学生再次进行身体与体能的测评、分析,了解学生在实施运动处方后的变化,检验该运动处方是否有效,作为修改、优化健身运动处方的依据。

第六,修正与优化运动处方。根据学生实施健身运动处方反馈登记表及机能素质的再测试结果,对健身运动处方进行修改、优化,使之日臻完善。

2.2 分析与讨论

经过26周的教学实践,以实验组学生对健身运动处方教学的反馈意见问卷调查和两组学生的肺活量指数、台阶指数及男生1 000 m跑、女生800 m跑测试数据进行比较,结果如下(见表1,2 )。

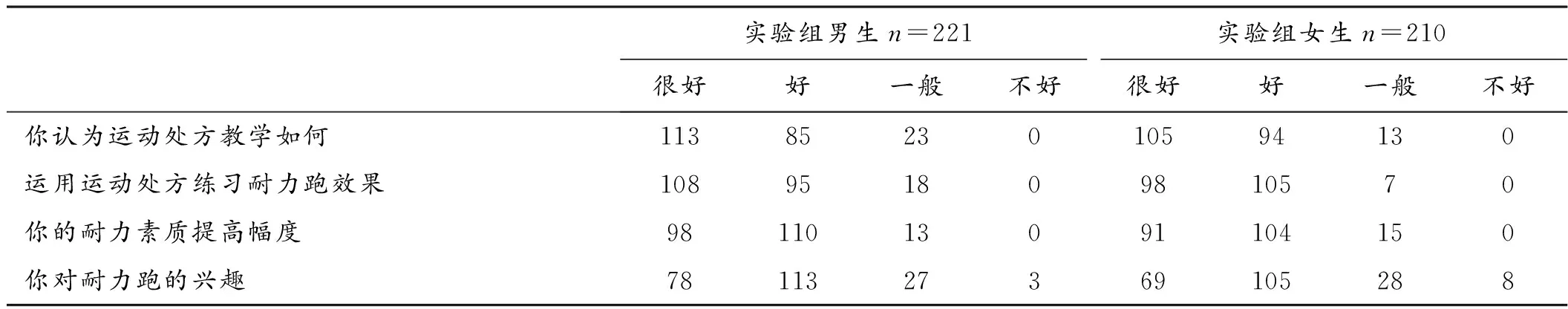

表1 实验后实验组学生对健身运动处方教学的反馈

实验组男生n=221 实验组女生n=210 很好 好 一般 不好 很好 好 一般 不好你认为运动处方教学如何 113 85 23 0 105 94 13 0运用运动处方练习耐力跑效果 108 95 18 0 98 105 7 0你的耐力素质提高幅度 98 110 13 0 91 104 15 0你对耐力跑的兴趣 78 113 27 3 69 105 28 8

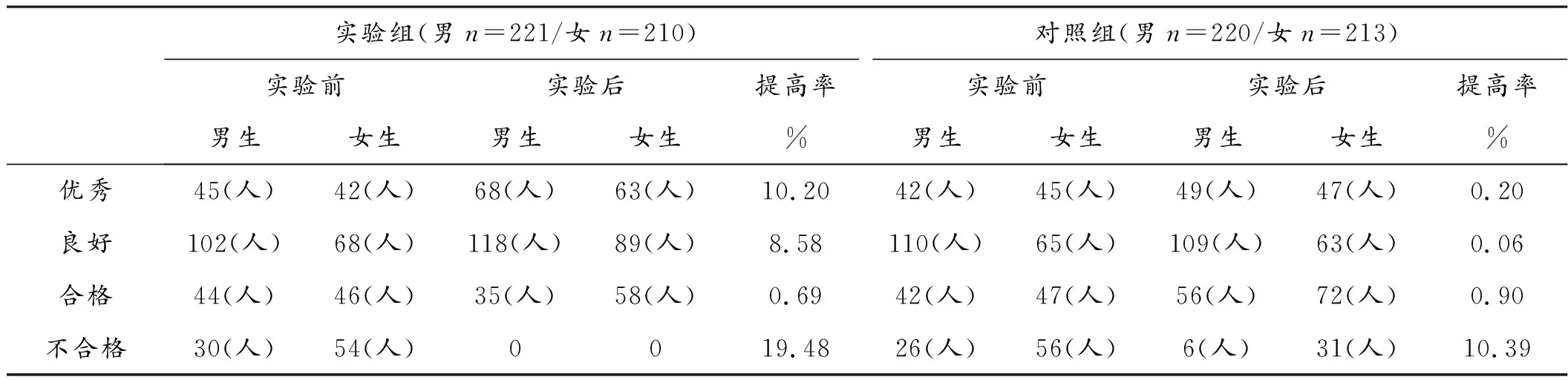

表2 实验后两组学生肺活量体重指数测试数据比较

实验组(男n=221/女n=210) 对照组(男n=220/女n=213)实验前 实验后 提高率 实验前 实验后 提高率男生 女生 男生 女生 % 男生 女生 男生 女生 %优秀 45(人) 42(人) 68(人) 63(人) 10.20 42(人) 45(人) 49(人) 47(人) 0.20良好 102(人) 68(人) 118(人) 89(人) 8.58 110(人) 65(人) 109(人) 63(人) 0.06合格 44(人) 46(人) 35(人) 58(人) 0.69 42(人) 47(人) 56(人) 72(人) 0.90不合格 30(人) 54(人) 0 0 19.48 26(人) 56(人) 6(人) 31(人) 10.39

从表1问卷调查结果可以看到,在发展高中学生耐力素质的教学中运用健身运动处方教学,有利于克服耐力跑教学的枯燥性,激发学生的学习兴趣,提高学习的自觉性和主动性,深受学生欢迎。

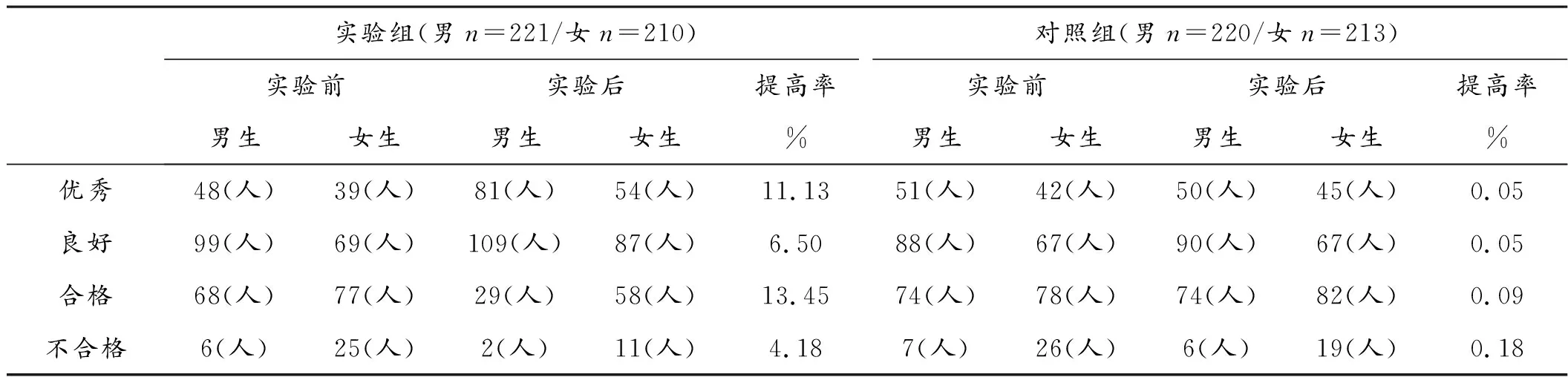

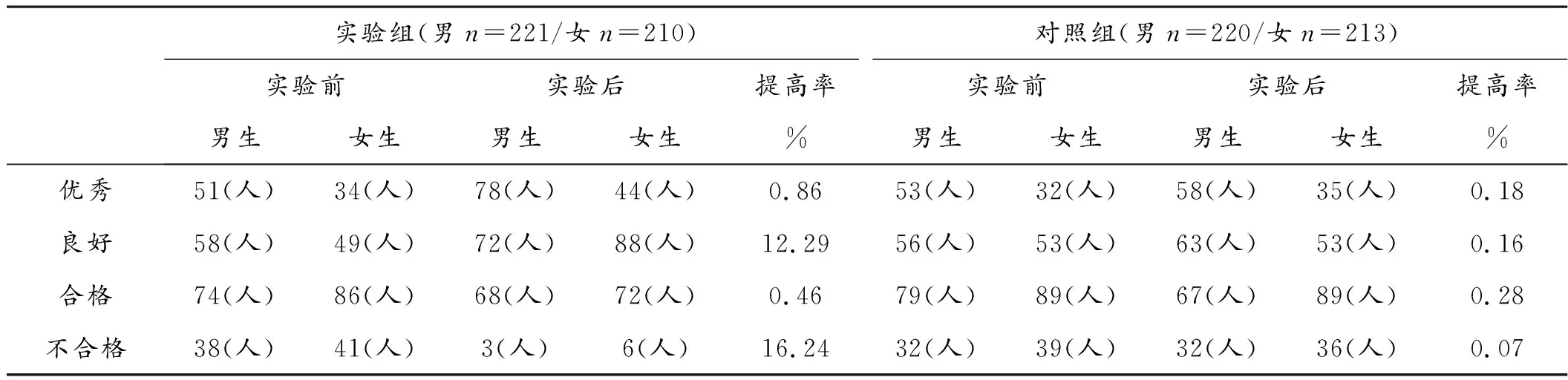

从表2、3、4可以看到,实验后,实验组肺活量体重指数、台阶指数、耐力跑测试的测试结果,优秀率分别是30.4% 、31.3%、28.3%,提高率分别是10.20%、11.13%、0.86%;而对照组分别是22.2%、21.9%、21.5% 。实验组良好率分别是48%、45.48%、37.12%,提高率分别是8.58%、6.50%、12.29%;而对照组分别是39.7%、36.26%、26.79%。实验组的学生无论是在肺活量体重指数、台阶指数或耐力跑测试方面比对照组的学生提高都要明显。由此可见,在发展高中学生耐力素质的教学中运用健身运动处方教学,有利于提高课堂学习效果,增强学生体质,促进身心健康。

表3 实验后两组学生台阶指数测试数据比较

实验组(男n=221/女n=210) 对照组(男n=220/女n=213)实验前 实验后 提高率 实验前 实验后 提高率男生 女生 男生 女生 % 男生 女生 男生 女生 %优秀 48(人) 39(人) 81(人) 54(人) 11.13 51(人) 42(人) 50(人) 45(人) 0.05良好 99(人) 69(人) 109(人) 87(人) 6.50 88(人) 67(人) 90(人) 67(人) 0.05合格 68(人) 77(人) 29(人) 58(人)13.45 74(人) 78(人) 74(人) 82(人) 0.09不合格 6(人) 25(人) 2(人) 11(人) 4.18 7(人) 26(人) 6(人) 19(人) 0.18

表4 实验后两组学生耐力跑测试数据比较

实验组(男n=221/女n=210) 对照组(男n=220/女n=213)实验前 实验后 提高率 实验前 实验后 提高率男生 女生 男生 女生 % 男生 女生 男生 女生 %优秀 51(人) 34(人) 78(人) 44(人) 0.86 53(人) 32(人) 58(人) 35(人) 0.18良好 58(人) 49(人) 72(人) 88(人) 12.29 56(人) 53(人) 63(人) 53(人) 0.16合格 74(人) 86(人) 68(人) 72(人) 0.46 79(人) 89(人) 67(人) 89(人) 0.28不合格 38(人) 41(人) 3(人) 6(人) 16.24 32(人) 39(人) 32(人) 36(人) 0.07

3 结论与建议

(1)健身运动处方教学是一种按照锻炼的原理,根据学生不同的锻炼目的,将运动的强度、重复次数、速率等因素进行组合排列,组成处方进行锻炼和教学的方法,有利于学生科学地锻炼身体。

(2)健身运动处方教学使课堂教学内容更多样化、个性化,有效地克服耐力跑教学的枯燥性,寓健身于娱乐,最大限度地挖掘了学生个人的最大潜力和学习的兴趣,是一种增强学生体质、提高课堂教学效果的有效方法。

(3)健身运动处方教学能够很好地解决学生的个性问题,更具科学性、针对性和实效性,能有效增强学生的体质, 促进身心健康发展,培养协作精神,深受高中学生的欢迎。

(4)运用健身运动处方教学要充分考虑到高中学生的年龄、性别、生理、心理等方面因素,注重个体差异与实施过程,定期反馈,调整优化,避免“一方到底”,使之日臻完善,以求最佳效果。

[1] 李薇,陈莉平.健身运动处方对提高大中学生健康水平的试验研究[J].武汉体育学院学报,2003(2):33-36.

[2] 莫正根.健身运动处方教学模式在高校公共体育田径课中的应用研究[D].济南:山东师范大学硕士研究生学位论文,2010.

[3] 陈道裕,朱水敏,俞泳.处方教学增强学生耐力素质初探[J].浙江体育科技,1999(5):19-21.