《桃花扇》中的桃花扇样式考辨

2014-08-01周思月蒋鸿青

周思月,蒋鸿青

(扬州大学,江苏 扬州 225009)

清初孔尚任“借离合之情,写兴亡之感”的《桃花扇》传奇一经问世便以其沉郁的格调、哀艳的曲词、含蓄的故国之思、强大的艺术魅力征服了当时的读者和观众,一时 “长安之演《桃花扇》者,岁无虚日”,“名公巨卿,墨客骚人,骈集者座不容膝”,“王公缙绅,莫不借抄,时有纸贵之誉”[1]的景况一再上演。这部写南明王朝兴亡的历史剧,以侯方域、李香君的爱情故事为线索,集中地反映了明末腐朽、动荡的社会现实及统治阶级内部的矛盾和斗争。当时,人们把孔尚任《桃花扇》与洪昇《长生殿》相提并论,它们广泛传播,出现了“纵使元人多院本,勾栏争唱孔洪词”[2]的盛况,“南洪北孔”成为当时的文坛双星。

《桃花扇》传奇几经修改,现在我们看到的“《桃花扇》一剧,皆南朝新事,父老犹有存者。场上歌舞,局外指点,知三百年基业,隳于何人?败于何事?消于何年?歇於何地?不独令观者感慨涕零,亦可惩创人心,为末世之一救矣。”[3]

《桃花扇》剧本中,扇子是剧情发展的重要道具,“桃花扇”更成为贯通全剧的线索。孔尚任曾说“剧名《桃花扇》,则桃花 扇譬则珠也,作《桃花扇》之笔譬则龙也。穿云入雾,或正或侧,而龙睛龙爪,总不离乎珠;观者当用巨眼。”[4]孔尚任把“桃花扇”比喻为剧本之“珠”,提醒读者务必重视,然“桃花扇何奇乎?妓女之扇也,荡子之题也,游客之画也”[5],又言“独香姬面血溅扇,杨龙友以画笔点之……其事则新奇可传,《桃花扇》一剧感此而作也。南朝兴亡,遂系之桃花扇底。”[6]由此可见“桃花扇”在剧中的重要地位。那么,桃花扇究竟是一把什么样式的扇子呢?

一、学术界关于“桃花扇”样式的几种观点

学术界对于《桃花扇》中“桃花扇”的样式,众说纷纭,莫衷一是,主要有两种观点:一是坚持“桃花扇”是团扇,二是认为“桃花扇”为折扇。

(一)团扇说

1. 1982年人民文学出版社再版王季思、苏寰中、杨德平合注本《桃花扇》,其中《寄扇》出:“点染红么,新画你收着。便面小,血心肠一万条。”注释云:“便面,即团扇,因便于遮面,所以叫做便面。”[7]此注本中只此一处注释涉及到桃花扇的样式,且暗示桃花扇为团扇,其依据是“便面”即团扇。

2. 蒋星煜在《桃花扇研究与欣赏》一书中撰文《孔尚任确认桃花扇为宫扇》,文中提出所谓桃花扇为“宫扇者,团扇也”。他的依据主要有三首诗,第一首是乾隆年间诗人陈文述《秦淮访李香君故居题〈桃花扇〉乐府后》[8]组诗之一:

血泪分明染竹枝,梁园暮雪竞题诗。

桃花宫扇今犹在,谁续兰陵绝妙词。

并说:“他(陈文述)继孔尚任之后,再次确认了桃花扇是宫扇样式则是事实”。第二首是陈文述《颐道堂诗选·班婕妤咏扇》[9]:

团扇如明月,长安巧工制。深宫本无暑,怀袖重君意。

第三首是侯方域的《金陵题画扇》[10]:

南国佳人配,休教袖里藏。随郎团扇影,摇动一身香。

3. 包铭新、沈雁在论文《“桃花扇”是折扇还是团扇》中亦提出桃花扇为团扇,文中说,宫扇乃团扇之别称,“不消诗笺,小生带有宫扇一柄”,则桃花扇为宫扇,即团扇。另一依据也是《金陵题画扇》诗中“团扇”。又根据《守楼》出“血喷满地,连这诗扇都溅坏了”,得出结论扇子须是打开的,即团扇,才可能被溅。

4. 《梁启超批注本〈桃花扇〉》中插图亦将桃花扇画为团扇。

(二)折扇说

1. 严中论文《〈桃花扇〉里的桃花扇》从剧本出发,又佐以张伯驹《崔莺莺墓志铭与李香君桃花扇》一文,以及在清宫中编辑《烟云宝笈成扇目录》的张若霭所作的《跋》为证,指出桃花扇为折扇。

2. 华夫(即张述铮)在《扇、便面、团扇、羽扇、宫扇及其他——兼以〈桃花扇〉之争谨致蒋星煜、严中诸先生》一文中,研究总结出扇子六大系统,并以剧本为依据,多方论证了桃花扇为折扇。

3. 翁敏华注本《桃花扇》中有关桃花扇的插图均为折扇,显然也代表了其观点。

4. 史挥戈、吴腾凰在《秦淮名艳李香君》一书第五章《定情扇,鱼水合》中介绍侯方域被要求作诗定情时,“不紧不慢地从怀中掏出一只紫檀木盒,放在桌上,轻轻打开盒盖,一把古色古香的折叠式绢扇出现在众人面前”[11],并说:“这是崇祯皇帝在家父升任太仆寺少卿时赐送的一把宫扇”[12],一方面交代了桃花扇之为折扇,另一方面提出桃花扇是真实存在的。《秦淮名艳李香君》一书虽然属于小说,却是在史挥戈、吴腾凰多年研究剧本、史料,多次走访侯方域及李香君的后裔,大量搜集资料的基础上写作而成的,具有一定的参考价值。

二、《桃花扇》剧本中提及的“扇”辨析

(一)剧本中有关“扇”情节的简单呈现

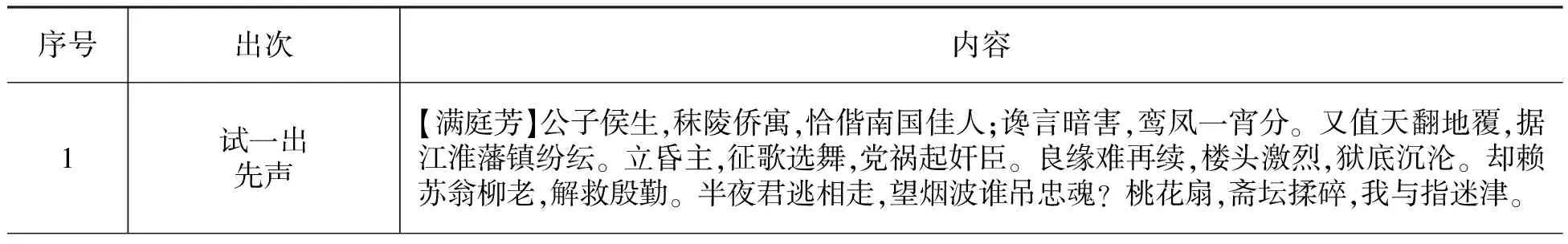

《桃花扇》剧本中共有十二出涉及到“扇”,分别见表1:

表1 《桃花扇》中的“扇”

续表:

(二)剧本中“扇”辨析

剧本中虽然有多达十二出提到扇子,但在《试一出·先声》和《加二十一出·孤吟》出现的“扇”并非具体的扇子,与本文要研究的桃花扇没有直接关系,跳过不提。另外十出涉及的扇子也非同一把扇子,推敲故事情节和作者构思,共有四把或五把不同的扇子,分别是:

第一把,出现在《访翠》一出,侯方域去暖翠楼盒子会,有“取扇坠抛上楼上介”,既有扇坠,自当有扇子,而且是侯方域随身佩带的一把扇子。

第二把,也出现在《访翠》一出,香君从暖翠楼下来,“香草偏随蝴蝶扇,美人又下凤凰台”,此时香君手持一把“蝴蝶扇”,若果如华夫先生所说折扇“因其扇面展开形似蝴蝶,故又别称蝴蝶扇”[13],那么香君拿的就是折扇。

第三把,还是在《访翠》一出中,李香君“身躯短小,肤理玉色。慧俊宛转,调笑无双。人题之为‘香扇坠’”[14],这是侯方域第一次见李香君,作此诗是以眼见加之耳闻为依据,扇子是妓女常用的装饰物,此时香君应该换下“蝴蝶扇”,改持团扇在手。此“团扇”与后来他们的定情扇根本不是同一把,蒋星煜等根据这首诗而认定桃花扇为团扇,欠妥。况且,侯方域在当时也算先进人士,若果真团扇即宫扇,他何不以宫扇言之?换个角度看,孔尚任既然在这里明言“团扇”,如果他们定情诗扇也是团扇的话,何以从头至尾没有一次用“团扇”言之,反而多用“宫扇”代之?或是为了区别于此处的“团扇”,暗示桃花扇为折扇。

第四把,即侯、李的定情诗扇,按照作者精心构思和巧意安排,这把扇子经历了“素扇——诗扇——桃花扇”这一过程,这把扇子最早出现在《眠香》一出,本是侯方域的,所以可能是《访翠》出中被取下扇坠的那把,因缺乏确凿证据,也可能不是同一把,故说可能是四把或五把扇子。

第五把,出现在《选优》出,即福王赏李香君的“桃花宫扇”,这也不是我们要研究的“桃花扇”,之所以赏“桃花宫扇”而不是别的扇子,是因为“桃花扇”曾是歌妓或妓女的专用扇,甚至成为歌妓或妓女的代称[15],又因为是宫廷御用扇子,故称“桃花宫扇”,赏“桃花宫扇”实与香君的身份相符。

侯李二人的定情扇贯串剧本始终,排除有争议的第一把扇子和明显不是“桃花扇”的第二把、第三把和第五把扇子,剧本中出现的其他扇子才是侯李的定情诗扇,即本文要讨论的“桃花扇”。

三、“桃花扇”为折扇之我见

史挥戈和吴腾凰在《秦淮名艳李香君》一书中提供了一条重要材料,即尚起兴和尚骥合著的《商丘史话》中一段话:

1986年5月5日,《中国书画报》发表了赵前《张伯驹目睹桃花扇》的报道。报道说:“明末‘桃花扇’,由钱壮悔后人收藏,民国初年曾携北京。扇为折叠式,明末杨龙友就血迹点花数笔,成折枝桃花。清初名人在扇上题咏几无余隙。扇盛于紫檀盒内,衬白绫,绫上边有题识,当代收藏家张伯驹曾目睹之”。[16]

史挥戈、吴腾凰两位便是根据这一材料,在《秦淮名艳李香君》一书中明言侯李二人定情扇是崇祯皇帝御赐给侯恂的折叠宫扇,并在第二十一章、第二十四章中两次提到桃花扇被李香君送给侯方域原配夫人常氏的女儿,在女儿嫁给陈贞慧之子陈宗石时作为嫁妆传到陈家。[17]

严中先生论文《〈桃花扇〉里的桃花扇》也提到:

另据近人张伯驹在《崔莺莺墓志铭与李香君桃花扇》一文中说:“……桃花扇则不在袁氏家,仍藏壮悔堂后人手,曾持至北京,故友陶伯铭见之。扇为折叠扇,依血痕点画数笔。扇正背,清初人题咏无隙地,以紫檀为盒,内白绫装裱,绫上题亦遍。伯铭极欲购藏,而索价五千,无以应,持去。再访人已不在,扇迄今无消息,恐此二尤物,已均流入日本矣。”[18]

如果桃花扇确实存在,那么,根据上面两点,则可证桃花扇为折扇无疑。

然而,《桃花扇》一剧再怎么反应历史,终究还是文学,不能成为历史教科书,既然是文学,就离不开文学的法则,离不开艺术加工,即虚构。孔尚任一再强调《桃花扇》“朝政得失,文人聚散,皆确考时地,全无假借”[19],他从舅翁秦光仪处听来的这些故事皆“证以诸家稗记,无弗同者,盖实录也”,“独香姬面血溅扇,杨龙友以画笔点之,此则龙友小史言于方训公者”“不见诸别籍”[20],桃花扇于是成了谜,究竟这把扇子也“无假借”,还是“稍有点染”呢?毕竟在《桃花扇》剧本中很多重要情节与历史相悖,例如《李姬传》记载:“初皖人阮大铖者,以阿附魏忠贤论城旦,屏居金陵,为清议所斥。阳羡陈贞慧、贵池吴应箕实首其事,持之力。大铖不得已,欲侯生为解之。乃假所善王将军,日载酒食与侯生游。”[21]剧本则处理为阮大铖通过杨龙友,为侯方域梳拢李香君准备妆奁以讨好侯方域。这样看来,孔尚任作此传奇乃从分析历史现象出发,借助于艺术构思,对历史的事实进行集中和提炼,点染和虚构了一些必要情节,巧妙处理了历史真实和艺术真实的矛盾,而桃花扇亦可能是作者为了需要而设置的道具,若果真如此,研究桃花扇究竟是折扇还是团扇,一切都必须以剧本为根据。

这把被委以重任,成为贯串全剧之“珠”的桃花扇,是孔尚任深思熟虑、精心设计的结晶,从扇子本身来说,笔者以为折扇会更得孔尚任青睐。现代汉语词典解释折扇为“用竹、木、象牙等做骨架,上面蒙上纸或绢而制成的可以折叠的扇子”,解释团扇为“圆形的扇子,一般用竹子或兽骨做柄,竹篾或铁丝做圈,蒙上绢、绫子或纸”,折扇与团扇最突出的区别之一就在于其有扇骨,剧本塑造的李香君侠骨铮铮,而桃花扇之扇骨恰恰可巧妙地成为描写李香君抽象骨气的具象符号,当代诗歌《桃花扇》[22]写道:

水是没有骨头的,而你留下的影子

使水也有了骨头

你的扇子是风的骨头

你的影子是水的骨头,至于你的名字

是那一段历史的骨头

作者洪烛在诗中也是把抽象的“骨气”巧妙自然地与折扇的扇“骨”结合起来,扇骨就成了骨气这一理念的象征物,全诗就从这个主体意象也即诗的“触屏”上展开。这样看来,桃花扇若为折扇则多了一层隐喻含义,会更得孔尚任青睐。

剧本中桃花扇乃“一柄白纱宫扇”,要解决桃花扇究竟是团扇还是折扇这一问题,必须弄清楚宫扇与团扇、折扇的关系。

团扇,始见于西汉,其形手柄居中,初若满月,后有椭圆、葫芦诸状,有用素罗制成的称“罗扇”,用绢制成的称“绢扇”,汉成帝时女官班婕妤作《怨歌行》:“新制齐纨素,皎洁如霜雪。裁为合欢扇,团圆似明月”[23],故团扇又称合欢扇,最初多在宫廷使用,又多被称为“宫扇”。

折扇,又折叠扇、叠扇、聚头扇、蝙蝠扇、撒扇。“折扇初谓之折叠扇。宋时来自朝鲜,其始不甚通用”[24],“《天禄识余》谓:折扇古名聚头扇……元时高丽始以充贡,明永乐间稍效为之”[25],“又考明陈霆《雨山墨谈》云:‘宋以前惟用团扇。……及朝鲜充贡,遍赐群臣,内府又仿其制,天下遂通用之。”[26]可见,折扇在中国广泛使用晚于团扇,在此之前没有折扇,宫扇只有团扇。据明·沈德符《万历野获编·玩具·折扇》记载:“今聚骨扇,一名折叠扇,京师人谓之撒扇。闻自永乐间,外国入贡始有之……然宋人画仕女止有团扇,而无折扇,团扇制极雅,宜闺阁用之。予少时见金陵曲中,诸妓每出,尚以二团扇,令侍儿拥于前,今不复有矣。宫中所用,又有以纸绢叠成折扇,张之如满月,下有短柄,居扇之半,有机敛之,用牡笋管定之,阔仅寸许,长尺余,宫娃及内臣,以囊盛而佩之。”[27]由此可知,从明代开始,折扇已经逐渐代替了团扇,使用更加广泛,逞论在孔尚任生活的时期,彼时宫扇便不仅仅只团扇,还包括折扇。

研究桃花扇是折扇还是团扇,必须基于作品,找出第一手的证据,下面将就剧本中提到的有关“桃花扇”情节一一分析,以证桃花扇为折扇。

第一,《眠香》出:

(外)且不要忙,侯官人当今才子,梳拢了绝代佳人,合欢有酒,岂可定情无诗乎?

(净)说的有理,待我磨墨拂笺,伺候挥毫。

(生)不消诗笺,小生带有宫扇一柄,就题赠香君,永为订盟之物罢。

(丑)妙,妙!我来捧砚。

(小旦)看你这嘴脸,只好脱靴罢了。

(老旦)这个砚儿,倒该借重香君。

(众)是呀!(旦捧砚,生书扇介)

(众念介)夹道朱楼一径斜,王孙初御富平车。青溪尽是辛夷树,不及东风桃李花。

(众)好诗,好诗!香君收了。(旦收扇袖中介)

侯方域即便能想到哪些人会来祝贺,却无法预知会发生什么事,比如他被要求作诗定情,剧本完全没提到他事先准备好一柄扇子送给香君定情,所有这些都要临场发挥,侯方域才华横溢,作一首诗难不倒他,可是没时间找一把身外之扇,所以他赠给香君的扇子是他自己随身带的扇子。折扇历来深受文人墨客的青睐,人们喜欢在折扇上面题诗作画,或自用或赠人,余怀就曾以素扇题诗赠于名妓李大娘[28],折扇还能满足文人雅士附庸风雅之兴,《万历野获编·玩具·四川贡扇》云:“聚骨扇,自吴制之外,惟川扇称佳,其精雅则宜士人,其华灿则宜艳女”,可知当时折扇不仅在文人士子之中非常普及,也很得艳女歌妓的青睐,侯方域送香君一柄折扇倒显得高雅时髦。这把本是侯方域使用的扇子,题上定情诗“夹道朱楼一径斜,王孙初御富平车。青溪尽是辛夷树,不及东风桃李花”,“桃李花”暗合了香君的歌伎身份,扇子联系了两人,成为侯、李二人爱情的见证。

严中先生说“‘旦收扇袖中’,明显的是折扇的造型”[29],鄙以为欠妥,折扇收入袖中自是非常方便,但是团扇也可以做到这一点,有《班婕妤咏扇》诗证:“团扇如明月,长安巧工制。深宫本无暑,怀袖重君意”[30],此外《板桥杂记·中卷·丽品》介绍沙才时云“留仙裙,石华广袖,衣被灿然”[31],所谓石华广袖即花色艳美的衣料制成的宽袖舞衣,《板桥杂记·上卷·雅游》又有“衫之短长,袖之大小,随时变易,见者谓是时世妆也”[32],可见,当时女子服饰纷繁多样,广袖衣服很普遍,不论是折扇还是团扇“袖中藏”都不难做到。

第二,《却奁》出:

(末)夜来定情,必有佳作。

(生)草草塞责,不敢请教。

(末)诗在那里?

(旦)诗在扇头。(旦向袖中取出扇介)

(末接看介)是一柄白纱宫扇。(嗅介)香的有趣。(吟诗介)妙,妙!只有香君不愧此诗。(付旦介)还收好了。(旦收扇介)

杨龙友接扇看诗,见到的“是一柄白纱宫扇”,他赞的是扇上的题诗,对扇子本身未着过多笔墨,可见这与文人才子常用的题诗扇并无大异,都是折扇,此处无需特别说明。

第三,《守楼》出:

(小旦)事到今日,也顾不得他了。(叫介)杨老爷放下财礼,大家帮他梳头穿衣。

(小旦替梳头,末替穿衣介)(旦持扇前后乱打介)

(末)好利害,一柄诗扇,倒像一把防身的利剑。

(小旦)草草妆完,抱他下楼罢。(末抱介)

(旦哭介)奴家就死不下此楼。(倒地撞头晕卧介)

(小旦惊介)呵呀!我儿苏醒,竟把花容,碰了个稀烂。

(末指扇介)你看血喷满地,连这诗扇都溅坏了。

桃花扇成了“防身的利剑”,比喻形象生动,也只折扇形似剑,团扇断断没有这般效果与威力,再次说明桃花扇是一把折扇。

第四,《寄扇》出:

独坐无聊,不免取出侯郎诗扇,展看一回。(取扇介)嗳呀!都被血点儿污坏了,这怎么处。

一个“展”字,形象呈现了香君取出折扇,像看书一样,缓缓打开折扇的画面。如果是团扇,直接便可看,何需“展”?

(末指介)你看香君抑郁病损,困睡妆台,且不必唤他。

(净看介)这柄扇儿展在眼前,怎么有许多红点儿?

(末)此乃侯兄定情之物,一向珍藏不肯示人,想因面血溅污,晾在此间。(抽扇看介)几点血痕,红艳非常,不免添些枝叶,替他点缀起来。(想介)没有绿色怎好?

(净)待我采摘盆草,抽取鲜汁,权当颜色罢。

(末)妙极!竟是几笔折枝桃花。

(末大笑指介)真乃桃花扇也。

(旦惊醒见介)杨老爷、苏师父都来了,奴家得罪。

(末)几日不曾来看,额角伤痕渐已平复了。(笑介)下官有画扇一柄,奉赠妆台。(付旦扇介)

(旦接看介)这是奴的旧扇,血迹腌臜,看他怎的。(入袖介)

(净)扇头妙染,怎不赏鉴。

(旦)几时画的?

(末)得罪得罪!方才点坏了。

(旦看扇介)咳!桃花薄命,扇底飘零。多谢杨老爷替奴写照了。

剧情发展到这里,侯李二人的定情诗扇才真正成为名副其实的“桃花扇”。杨龙友画完扇后放在妆台上,香君“接看”后并不知此扇已经不再“血迹腌臜”,兴致不高,“看他怎的”,为什么?因为这是一把折扇,杨龙友画完后没有展开,而是将扇子折起放在妆台,所以香君没能直接赏鉴到诗扇的新面目,依旧当成是“旧扇,血迹腌臜”,而准备收入袖中,也与前面“展看一回”相互呼应,再证桃花扇乃折扇。

(旦寻思介)罢罢!奴的千愁万苦,俱在扇头,就把这扇儿寄去罢。

(净喜介)这封家书,倒也新样。

(旦)待奴家封他起来。(封扇介)

【碧玉箫】挥洒银毫,旧句他知道;点染红么,新画你收着。便面小,血心肠一万条;手帕儿包,头绳儿绕,抵过锦字书多少。

这里“封扇”:折叠、绕线、包布,这一系列动作只有对折扇才好做,若是团扇如何用头绳儿绕?团扇面亦不小,手帕也未必包得住,又证桃花扇是折扇而非团扇。亦有刘叶秋注释本《孔尚任诗和桃花扇》对“便面”注释为:“古时遮面的扇状物。出行不欲见人,用此障面,可以自便,故称便面。后用为团扇、折扇的通称。”王季思、苏寰中、杨德平合注本《桃花扇》注释云:“便面,即团扇,因便于遮面,所以叫做便面。”便面就是团扇吗?华夫论文《扇、便面、团扇、羽扇、宫扇及其他——兼以“桃花扇”之争谨致蒋星煜、严中诸先生》中将便面作为扇子一个单独的系统列出来,“一曰便面系统,首见于先秦。形若直立之旗,一边为手柄,一边为扇面,呈长方形或半椭圆形,常做帝王之掌扇,而更多的是巧捷之生活用扇。初为竹制,后多以绢为扇面”,这样来看,便面跟团扇是两个系统,不是等同的。又有“《天禄识余》谓:折扇古名聚头扇,仆隶所执,取其便于袖藏,以避尊贵者之目。”[33]从这个意义上,折扇也曾被用来遮面,亦可成为“便面”,总之,“便面”不能简单解为团扇。联系上下文语境,“便面小”与“血心肠一万条”不能独立理解,王季思注本解释为“这扇子虽小,却寄托着万种心情”,“便面”代指桃花扇,或者我们将“便”“面”两字分开理解为即便扇子很小,却寄托了千万种情思,亦未尝不可。

第五,《逢舟》出:

【奈子花】(净取包介)这封书不是笺纹,折宫纱夹在斑筠。题诗定情,催妆分韵。

“折宫纱夹在斑竹”即指桃花扇,而且是一柄绢面折扇,折扇收起来的时候看起来就是一片竹篾一条绢,合理诠释了“夹”字。

第六,《入道》出:

(外怒拍案介)唗!何物儿女,敢到此处调情。(忙下坛,向生、旦手中裂扇掷地介)我这边清净道场,那容得狡童游女,戏谑混杂。

【北尾声】你看他两分襟,不把临去秋波掉。亏了俺桃花扇扯碎一条条,再不许痴虫儿自吐柔丝缚万遭。

折扇由一片片竹子做成,扇面粘在扇骨上,顺着一片片竹子撕起来很容易,即使扇面没撕成一条条,扇骨也会是一条条,自然便是“扯碎一条条”。团扇通常是由铁圈或竹子围成一个封闭的圆形,扇面固定在圈上,不仅撕裂很吃力,就是撕裂也未必就是一条条,再一次证明桃花扇为折扇。

四、结 论

如果桃花扇真实存在,从《商丘史话》、严中、史挥戈、吴腾凰等记载和搜集的资料来看,桃花扇即崇祯御赐侯恂的宫扇,其为折扇无疑。如果桃花扇只是孔尚任因剧本需要而巧意虚构出来的道具,那么,无论以折扇有“骨”的特性,还是基于剧本推敲有关桃花扇的一系列描述、暗示,桃花扇是折扇都更有说服力。

参考文献:

[1][2][3][4][5][6][19][20] 孔尚任.桃花扇[M].迟崇起,校.石家庄:花山文艺出版社,1997:2,7,1,1,1,1,1,1.

[7] 孔尚任.桃花扇[M]. 王季思,苏寰中,杨德平,合注.北京:人民文学出版社,1982:152.

[8][9][10][30] 蒋星煜.桃花扇研究与欣赏[M].上海:上海人民出版社,2008:42,42,42,42.

[11][12][16][18] 史挥戈,吴腾凰.秦淮名艳李香君[M].合肥:安徽文艺出版社,2005:55,55,344-345,314.

[13] 华夫.扇、便面、团扇、羽扇、宫扇及其他——兼以“桃花扇”之争谨致蒋星煜、严中诸先生[J].济南职业学院学报,2007,(5):81.

[14][28][31][32] 余怀.板桥杂记[M].李金堂,校注.上海:上海古籍出版社,2000:48,28,41-42,13.

[15] 黄强.桃花明艳映千秋——论《桃花扇》中的“桃花”系列词语典故和场景的运用[J].戏曲研究,2001,(2):76.

[17][29] 严中.《桃花扇》里的桃花扇[J].紫金岁月,1998,(4):1,1.

[21] 王起.中国戏曲选(下)[M].北京:人民文学出版社,1998:1024.

[22] 叶庆瑞.诗泊秦淮[M].南京:江苏文艺出版社,2004:125.

[23] 曹道衡.两汉诗选[M].北京:中华书局,2005:179.

[24][25][26][33] 张伯驹.春游社琐谈·素月楼联语[M].北京:北京出版社,1998:21,21,21,21.

[27] 沈德符.万历野获编[M].北京:中华书局,1980:663.