诚信问题建构的舆论动员中传媒具体议题框架的运用

——以《人民日报》、《羊城晚报》和《楚天都市报》为例

2014-07-31方艳

方 艳

(湖北第二师范学院,湖北 武汉 430205)

诚信问题建构的舆论动员中传媒具体议题框架的运用

——以《人民日报》、《羊城晚报》和《楚天都市报》为例

方 艳

(湖北第二师范学院,湖北 武汉 430205)

“具体议题框架”(issue-specific frames)是与具体的议题和事件具有必然的联系的一种框架,是传媒进行舆论动员的一种方式。本研究将诚信具体议题框架分为事实框架、反思框架和建设框架,以《人民日报》、《羊城晚报》和《楚天都市报》为例对诚信问题建构的舆论动员中具体议题框架的运用进行研究。

诚信问题;舆论动员;具体议题框架;传媒

诚信问题的社会建构,经由了公共关注、议题聚合、舆论动员和对策行动四个阶段。在舆论动员阶段,大众传媒发挥着自己的平台优势,起主导作用。问题的建构不仅需要理性论辩,还需要情感唤起和道德诉求,需要进行情感和心理动员。报道事实,评论问题,辩论观点,这正是传媒的优势所在。其中,运用具体议题框架,是传媒进行舆论动员的一种方式。本文以《人民日报》、《羊城晚报》和《楚天都市报》中有关诚信的报道为例,来研究传媒的具体议题框架的运用。

一、研究问题

1.传媒通过具体议题框架进行报道与舆论动员的关系如何,达到了怎样的舆论动员效果?

2.传媒中不同类型的传媒舆论动员的框架和效果有着怎样的不同?

二、研究方法

1.样本选择

针对诚信具体议题框架的特征,本研究选择内容分析的方法,对《人民日报》、《羊城晚报》和《楚天都市报》2010年单月(即1月、3月、5月、7月、9月、11月)有关诚信问题的新闻文本为样本,进行编码和统计分析。

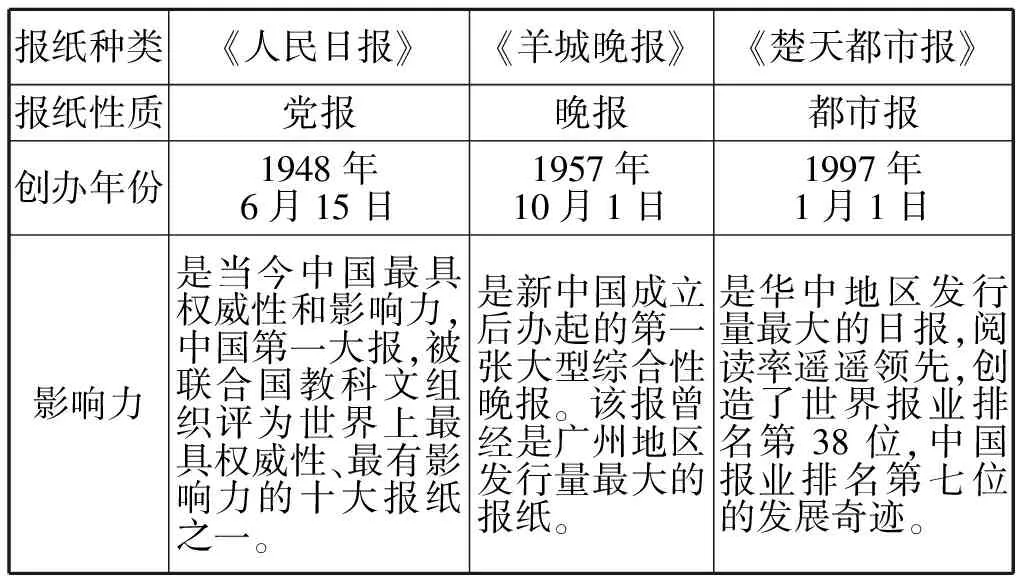

本研究选取的是《人民日报》、《羊城晚报》和《楚天都市报》三个目标媒体。这三份报纸性质和报道理念是不同的,假设它们在诚信议题建构上也存在一些差异,所以同时选取这三份报纸。

表1 本研究目标媒体的基本情况汇总表(数据来源:综合整理)

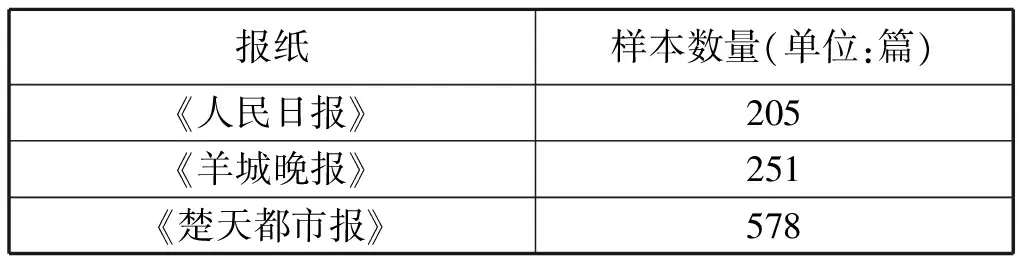

我们对时间段内的目标媒体进行逐版逐条翻阅,得出如下数据:

表2 三目标媒体研究时段内的样本数量统计

2.研究类目建构

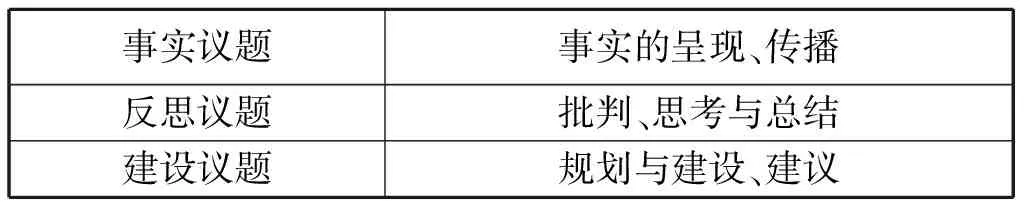

De Vrees[1]在前期的研究基础上,对框架的类型和内容进行了总结和划分。他认为,某些框架与具体的议题和事件是具有必然的联系的。这种框架可以被命名为“具体议题框架”(issue-specific frames)。我们将诚信问题的具体议题框架划分为如下三个层级:

第一层次(诚信事实议题):主要提供诚信问题的客观状况,为受众呈现问题事实。这里需要关注受众的信息需求,注意建构诚信问题事实的方式,以及建构方式的合理。

第二层次(诚信反思议题):这主要是从负面的角度去考察的,当然也有经验的总结。主要是对过去的不足进行思考,包括思考、批评、回顾和质疑等。随着问题的发展,问题事实和性质一般都会发生相应地变化,加上各方面主观因素的影响,可能导致诚信问题建构和理解上的差异和矛盾。为了寻求更合理的诚信建设策略,需要对过去进行一种批判性反思,寻求最大范围的共识和理解,协调诚信问题中的矛盾和冲突,建立起一种互信互重的社会氛围。

第三层次(诚信建设议题):这主要是从建设的角度去考察的。这是积极的行为,比如重视、规划与设想,包括各个部门的职责分工和已有的工作实践,诚信体系建设的思维,以及专家的意见和领导人的重视等等。

本研究采用以上三个具体议题框架,考虑到新闻报道涉及的内容可能更为广泛,因此在三个主要诚信议题框架的基础上,附加“其他”类议题框架。通过前期编码检验,“其他”类议题数量很少,即三个主要诚信议题可以覆盖多数的新闻报道。

三、研究发现

1.具体议题框架的使用

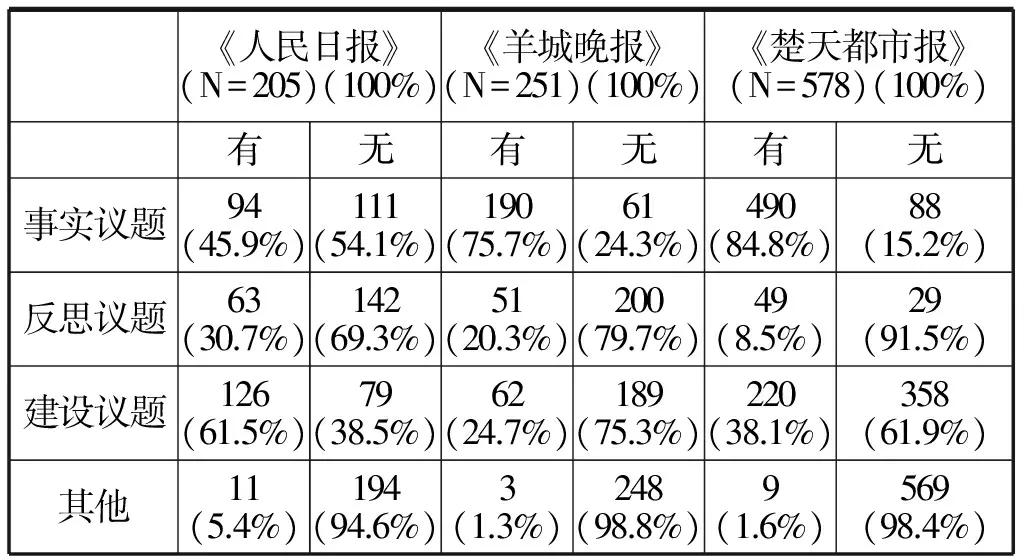

从表3可以看出,《人民日报》、《羊城晚报》和《楚天都市报》在对诚信问题进行报道时,对于诚信议题的选择情况。从分析诚信议题的总体报道情况,可以看出传媒文本侧重的内容。

表3 三样本间议题框架分布比较(100%)

注:“有”表示使用该框架,百分比则是统计该框架时“有”的数量除以N所得到的数值;“无”表示未使用该框架,百分比则是统计该框架时“无”的数量除以N所得到的数值。一个文本可能同时使用几种框架,就重复统计,所以加起来会大于100%。

在研究时段内,《人民日报》满足研究条件的报道有205篇。其中诚信建设议题这一框架最多(126篇),其次为事实议题框架(94篇),反思议题框架(63篇),“其他”议题框架出现最少,只有11篇。这可以看出《人民日报》有关诚信问题的报道更多的是关注诚信的建设问题,而对“其他”议题关注极少。《羊城晚报》在报道诚信问题时,对于诚信议题框架的选择情况是:在研究时段内,《羊城晚报》满足研究条件的报道有251篇;其中诚信事实这一议题框架的选择最多(190篇),其次为诚信建设议题(62篇)和反思议题(51篇),“其他”议题比《人民日报》更少,只有3篇;可以看出,《羊城晚报》的报道多关注于诚信事实议题,对诚信建设议题关注度不高。《楚天都市报》在研究时段内满足研究条件的报道最多,有578篇。其中,诚信事实议题的报道占居主导,有490篇,占《楚天都市报》样本总量的84.8%;其次是建设议题(220篇);《楚天都市报》对反思议题(49篇)和“其他”议题(9篇)的关注很少。

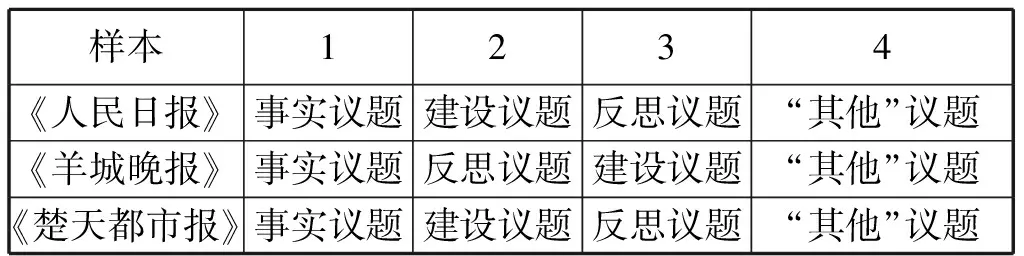

按框架使用的多少,从多到少排列,依次为1-4。

事实议题的框架的使用主要是传媒为了满足受众的信息需求,进而营造一种诚信问题大量存在的氛围,让公众感受到问题的存在和严重性,从而引起各方面的重视。事实议题框架的使用上,《羊城晚报》和《楚天都市报》使用最多,《人民日报》事实议题框架的使用少于建设议题框架。也就是说,三份报纸都注重传递事实信息以营造氛围,《人民日报》因为其中央机关报性质,事实信息比《羊城晚报》和《楚天都市报》略少,而《楚天都市报》中诚信事实议题的报道占居主导,有490篇,占《楚天都市报》样本总量的84.8%。这也就是说,在传媒场域,各种传媒因为自身性质不同,报道理念不同,面对的受众不同等,所使用的框架有一定区别。这在一定程度上满足了不同受众的需求。

反思议题框架的使用主要是对前期诚信建设的问题、不足以及相关做法、措施的原因等的梳理和反思,同时也有辩论,让各种不同的意见得到表达,从而在某种程度上达成一致,减少分歧,进而能更好地解决当前的诚信问题,进行诚信建设。三份报纸使用最少的都是反思议题框架。特别是《楚天都市报》,只有8.5%的比例。反思是正确认识现有问题进而解决问题,进行诚信建设的关键一环。传媒可以以更加巧妙、灵活的方式将反思融于报道之中。

建设议题框架的使用主要是体现一种规划和设想,也包含了对失信行为的惩处,对守信行为的奖励,还包括各种建议,另外让诚信建设的各个主体更加明确各自的职责分工、行动规划、指导思想等等。在建设议题的框架使用上,《人民日报》使用建设议题框架最多,它更多的是代表国家的方针政策以及总体部署规划,对诚信建设有指导性的意义。

从总体来看三个目标媒体,三者对“其他”议题报道数量都很少,这说明了媒介诚信问题报道符合诚信问题社会建构中呈现阶段的要求和目标。比较而言,作为党中央机关报的《人民日报》在反思议题和建设议题上关注多于《羊城晚报》和《楚天都市报》,在事实议题上比《羊城晚报》和《楚天都市报》都要少。《羊城晚报》对各类议题的关注度都处于《人民日报》和《楚天都市报》之间,在反思议题的报道上明显多于《楚天都市报》。《楚天都市报》对事实议题的关注在三者中间是最高的,对反思议题的关注弱于《人民日报》和《羊城晚报》。

2.处于文本的标题位置的议题框架使用

因为在信息爆炸的时代,很多受众更多的是关注新闻报道的标题,其标题给人的感觉决定了受众的选择和对报道事件的感知。我们在研究中,通过议题是否处于文本标题位置的数量分布,能够进一步分析哪一种或者哪几种议题构成传媒文本关注的重点。这就能看出传媒是通过怎样的议题呈现去实现舆论动员。通过显眼的标题,我们也能从标题层面判断传媒的风格。表5呈现的是处于标题位置的具体议题框架使用情况排序。

除开“其他”类议题。《人民日报》处于标题位置上最多的是诚信事实议题,有70篇;其次是诚信建设议题65篇;诚信反思议题是59篇。与上述的总体报道情况相比较,《人民日报》标题的议题排序由“诚信建设议题>诚信事实议题>诚信反思议题”变化为“诚信事实议题>诚信建设议题>诚信反思议题”,依然是诚信反思议题少于诚信事实议题和诚信建设议题。但是诚信事实议题超过了诚信建设议题,成为《人民日报》处于标题位置最多的议题框架。

《羊城晚报》处于标题显著位置上最多的也是诚信事实议题,有180篇;其次是诚信反思议题47篇;诚信建设议题21篇。与上述的总体报道情况相比较,由“诚信事实议题>诚信建设议题>诚信反思议题”的议题排序变化为“诚信事实议题>诚信反思议题>诚信建设议题”,诚信事实议题依然保持着被关注的优势,但是诚信反思议题超过了诚信建设议题,上升为第二位。

《楚天都市报》处于文本标题位置的具体议题分布数量由多到少依次是:诚信事实议题(366篇)、诚信建设议题(157篇)、诚信反思议题(46篇)。与上述的总体报道情况相比较,只有《楚天都市报》的议题排序没有变化。

从三者的比较我们可以看出,三者对议题进行标题位置选择时,都普遍重点关注诚信事实议题。《羊城晚报》和《楚天都市报》无论是在总体的报道中,还是在标题位置的选择上,关注的重点都是诚信事实议题。《羊城晚报》对诚信建设议题关注少于其他两者;《楚天都市报》对诚信反思议题关注少于诚信事实议题和诚信建设议题。

表5 处于标题位置的具体议题框架使用情况排序

按框架使用的多少,从多到少排列,依次为1-4。

三份报纸的“其他”类议题由于总体很少,仍然排在最后。综上所述,三份报纸在诚信议题的选择上具有较为明显的差异。比较来看,三份报纸在不同的议题报道中,没有绝对多出的比例分布状况;它们在议题的选择上都没有出现单一化和集中化的趋势。这反映三份报纸都趋向于将不同的诚信议题之间加以合并使用,即议题间的互动组合几率较多。这体现了在舆论动员的过程中,传媒所采用的一种策略,将几种框架融合,从而产生更好的传播效果。

另外,我们将表4“具体议题框架使用情况排序”和表5“处于标题位置的具体议题框架使用情况排序”进行比较,发现在具体议题框架的使用上,《人民日报》的“建设议题”使用频率最高。但是从标题位置来判断,和《羊城晚报》、《楚天都市报》一样,都是“事实”议题最多。诚信问题很多都是发生在公众的身边,或者说事关公众切身利益,传媒要将很多个单个的问题传播出去,这样才能让更多的公众意识到问题的存在和严重性,并加入到建设诚信的队伍中来,便会支持诚信,反对失信的行为。可传媒如何才能做到最好的传播和最好的动员呢?很多时候,公众最想知道的是存在哪些诚信问题以及如何解决,这些问题与大众自身的距离有多远,与自身的利益有多大关联。传媒发挥自己的平台优势,能公布和传播这些信息,包括事件的起因、来龙去脉,造成的后果和影响等。大众传媒图文并茂地展示其恶劣程度,揭露很多问题。如前所述,这是大众传媒注重对事件本身的报道,这是一种新闻本位的回归,抓住事件的核心情节和中心事件进行报道也是受众本位的表现。

我们还发现,《人民日报》“处于标题位置的具体议题框架使用情况排序”与《楚天都市报》完全一致。根据前面的统计,《人民日报》满足研究条件的报道有205篇。其中诚信建设议题这一框架最多(126篇),其次为事实议题框架(94篇),反思议题框架(63篇),“其他”议题框架出现最少,只有11篇。这可以看出《人民日报》有关诚信问题的报道更多的是关注诚信的建设问题,而对“其他”议题关注极少。但处于标题位置时,《人民日报》事实议题最多。《人民日报》采用最多的“诚信建设议题”框架也是在标题中用事实议题来表达的。可见,《人民日报》本身是有深度的,而标题却力求通俗、平易近人。比如2010年7月7日《人民日报》第九版《交钱发文章,有人明知是假也甘心受骗 非法教育类期刊,谁给了滋生土壤》,标题浅显,直白,交待了一个事实,“交钱发文章,有人明知是假也甘心受骗”,可这也不能不引起人的反思,为何“甘心受骗”,“非法教育类期刊,谁给了滋生土壤”。可见,这类报道是基于事实的报道,但是又不仅仅给你一个事实,还要启发你去思考,去反思,去告诉你事实之外的一些事情。这样的报道就更有动员力量,能产生共鸣。

四、结论及思考

1.具体议题框架建构的内容

在诚信问题的建构中,传媒使用的具体议题框架发挥着不同的作用,所以产生着不同的动员效力。不同的具体议题框架建构着不同的内容(表6):

表6 具体议题框架建构的内容

事实议题框架呈现事实状况,告知人们事实。比如《12万余只问题奶瓶流入湖北妇幼保健院》,《辽宁对瞒报矿难的馨城煤矿罚300万元》《竣工时间一改再改,云梦数万居民出行不便 新桥通车,几时才有个准信》、《强生药品陷入“召回门”》、《工商查获加盟骗局几十宗》、《骗子玩转银行职员》等等,有对失信现象的揭露,有对失信惩处的报道等。

反思议题框架有对事实、问题的报道,但更重要的是对这些事实、做法的反思,既带有批判、质疑,也有总结。比如《“实话实说”当有真诚回应》、《信用卡,银行更该讲信用》、《谁纵容了25万套问题餐具》、《处罚一种违规药品难以撼动药价虚高》、《注水猪曝光后为何还能销往市场?》、《手机“被消费”,我们为何不生气?》等,传媒报道中有对职能部门工作的反思,有对失信处理不到位的反思,有对公众遭遇受骗等原因的反思等等。

建设议题框架是正面的规划、推进诚信建设,也包含有惩处失信行为,奖励守信行为的建议,以及让诚信建设的各个主体更加明确各自的职责分工、行动规划、指导思想等等。比如《抽检花坛道路防豆腐渣工程》、《“52个不准”释义 不准利用知悉或者掌握的内幕信息谋取利益》、《招投标违法行为记录公告 “一地受罚,处处受制”》、《严打哄抬农产品价格行为》等,报道关注了诚信建设的措施。

2.具体议题框架通过框架共鸣提高动员效力

“框架共鸣”这个概念常常用来指框架的动员潜能或者效果,即“某一框架在潜在参与者和公众中引发共鸣的程度。”[2]传媒可以通过框架共鸣来提高动员效力。

从前面的统计可以看到,事实议题框架和建设议题框架占据主导,事实议题框架是主框架,而反思议题框架相对来说较少。三种样本在这一点上具有一致性。

事实议题框架是主框架,是传媒在诚信问题的报道中使用最多的框架。诚信问题议题聚合成为一个社会问题之后,大量的事实报道能为诚信问题争取生存空间,从而促使诚信问题得到更多的重视而进入政府加以解决的议程。大量的事实诚信问题的解决和后面政策的执行提供了心理基础和必要性证明。另外,诚信问题大多是由个体首先感知的而后才引起更多关注的,传媒呈现的事实可能就发生在自己身上或者身边,或者就是自己或者身边的人报料的,这具有经验的可信度,框架与现实世界中的事件和证据的符合程度就更高,容易产生共鸣。这是传媒常用的策略。

建设议题框架,也占比较大的比重,仅次于诚信事实议题。除了正面的直接的关注诚信建设内容,建设议题框架更多地关注的是失信受罚的内容,也就是对政府的执行力进行的报道,这是一种揭露,也是一种监督,更是给了公众一种建设诚信的信心。

反思议题框架,相对来说比较少。这是因为传媒的框架使用受到多方面因素的制约。反思是建设的基础,是对事实的总结和升华,也是诚信问题建构中和诚信建设中不可缺少的一环及重要的内容。

[1] De Vreese, C.H.(2002). Framing Europe. Television news and European integration. Amsterdarn: Aksant Academic Publishers.

[2] Snow,D.A.,&Benford,R.D.(1988).Ideology, Frame Resonance, and Movement Participation Mobilization. International Social Movement Research,1,197-219.

责任编辑:王飞霞

2013-11-25

2013年度教育部人文社会科学研究项目“印度英文报刊的中国形象研究”(项目编号:13YJC860044)。

方艳(1981- ),女,土家族,湖北恩施人,传播学博士,主要研究方向为传播学。

G212

A

1004-941(2014)01-0065-04