中古汉语承接连词“于此”的演化历程

2014-07-31潘志刚

潘志刚

(江西农业大学 人文与公共管理学院, 江西 南昌 330045)

现代汉语表示承接关系的常用连词“于是”在中古汉语时期已是成熟的复合连词,它在中古汉语的文献中使用已极其频繁。同时,中古汉语时期的文献语料中还有跟“于是”同义的承接连词“于此”,因为“于此”在此期文献中使用得较少,在近代汉语中又从连词范畴中消失了,所以,汉语史学界对复合连词“于此”的来源及其在中古汉语时期的使用情况并未予以足够的关注。[1]

从完善汉语语法史的角度来看,对中古时期新生的复合连词“于此”的使用情况及其来源进行探讨无疑是有一定价值的。因此,以“于此”作为一个复合的承接连词在中古时期的实际使用情况为出发点,通过跟它同义的承接连词“于是”的使用情况比较,试图回答以下问题: “于此”在中古时期作复合的承接连词是怎么产生的? “于此”跟“于是”从构词结构、表示的语法意义上看完全一致,为什么它在中古时期的使用频率远远不及“于是”,甚至在近代汉语时期就已经从连词范畴中消失了?

一 复合的承接连词“于此”在中古汉语时期的使用

“于此”用作表示承接关系的复合连词,产生于魏晋南北朝时期,中国社会科学院语言研究所古代汉语研究室编《古代汉语虚词词典》对“于此”作出了这样的解释:“于此”,复合虚词,由介词“于”和代词“此”组成。作连词用,魏晋时期始出现。连接句子与句子,表示前后两件事情之间,既有时间上先后相承的关系,又有事理上的因果关系。可译为“于是”。举例是:(1)庾仲初作《扬都赋》成,以呈庾亮。亮以亲族之怀,大为其名价,云可三《二京》、四《三都》。于此人人竞写,都下纸为之贵。(《世说新语·文学》)(2)嗣王觉而改之,难彰先王之过。乃下令曰:“吾之好闻竽声有甚于先王,欲一一列而听之。”先生于此逃矣。(《晋书·刘寔传》)[2]777但是,“于此”在中古时期用作承接连词其实并不多见,检索中古时期大量有代表性的文献,仅《世说新语》3例、《古小说钩沉》5例、《魏书》2例①②,比如:

(1)庾道季诧谢公曰:“裴郎云:‘谢安谓裴郎乃可不恶,何得为复饮酒!’裴郎又云:‘谢安目支道林如九方皋之相马,略其玄黄,取其俊逸。’”谢公云:“都无此二语,裴自为此辞耳!”庾意甚不以为好,因陈东亭经酒垆下赋。读毕,都不下赏裁,直云:“君乃复作裴氏学!”于此《语林》遂废。

(《世说新语·轻诋》24)

(2)桓公读诏,手战流汗,于此乃止。

(《世说新语·黜免》7)

(3)从叔云:“汝姑丧已二年……汝今还去,可语其儿:勤修功德,庶得免之。”于此示遵归路。

(《古小说钩沉·冥祥记》)

(4)此人于此病遂得差。

(《古小说钩沉·齐谐记》)

(5)故太傅、任城文宣王臣澄枢弼累朝,识洞今古,为尚书之日,殷勤执请,孜孜于重议。被旨不许,于此遂停。

(《魏书·张普惠传》)

(6)岳举弓射之,应弦而倒。时已逼暮,于此各还。

(《魏书·贺拔胜传》)

从例(1)~例(6)来看,复合承接连词“于此”可以用在小句句首,如例(2)、(5)、(6)中的“于此”;也可以用在句子的句首,比如例(1)、(3)中的“于此”;还可以用在句子的主语之后,比如例(4)中的“于此”。而此期常用的复合承接连词“于是”也有这样的用法,比如:

(7)元谦服婢之能,于是京邑翕然传之。

(《洛阳伽蓝记·城北·凝圆寺》)

(8)子云叹曰:“此人后生无比,遂不为世所称,亦是奇事。”于是闻者少复刮目。

(《颜氏家训·慕贤》)

(9)母于是感悟,爱之如己子。

(《世说新语·德行》14)

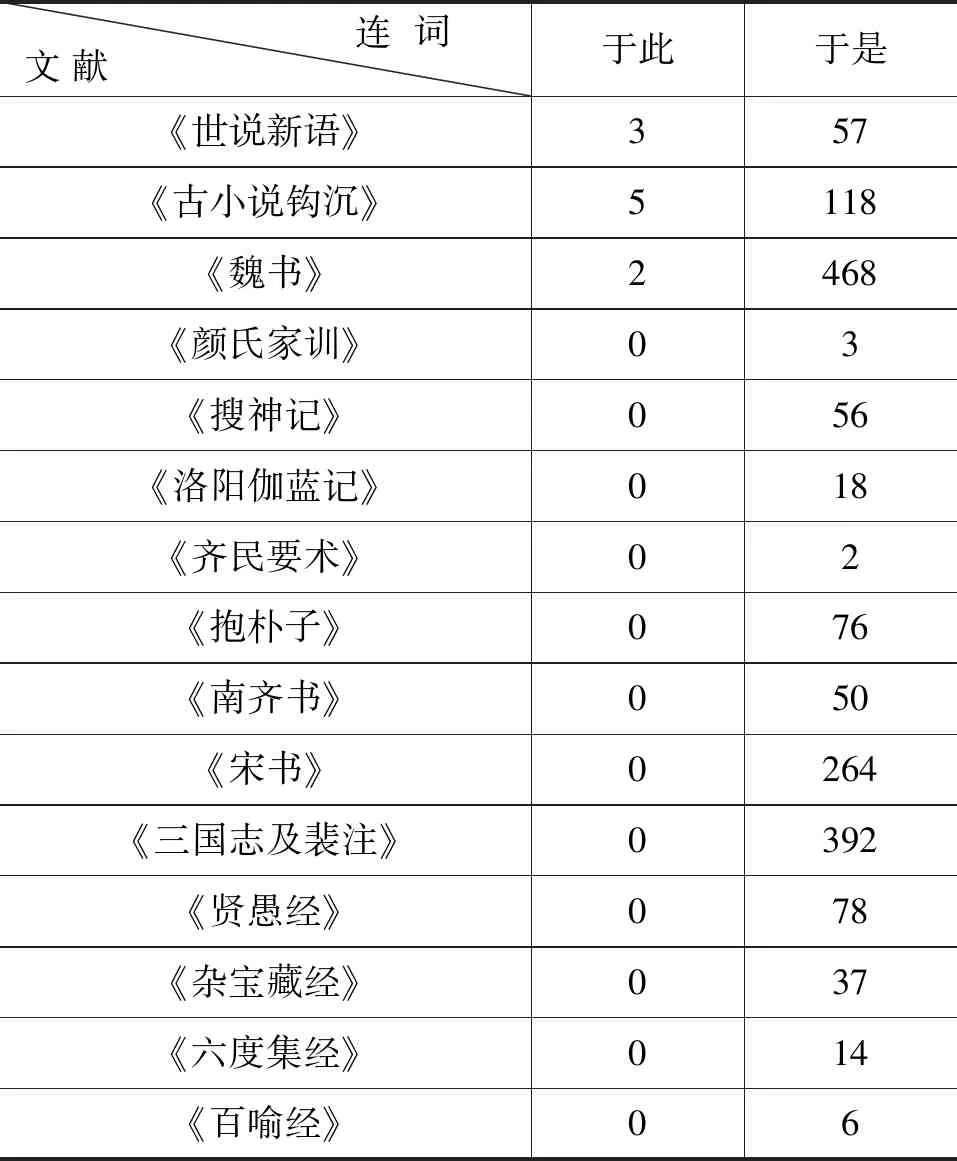

如果将例(1)~例(6)中的“于此”与例(7)~例(9)中的“于是”相比较可以发现,这两个词的用法是一致的,承接连词“于此”可以说是承接连词“于是”的同义词。但是这两个连词在魏晋南北朝时期的使用频率是不一样的,“于是”使用很广泛,“于此”使用却极少,如表1所示:

表1 魏晋南北朝时期“于此”“于是”使用频率统计表

从表1可以看出,魏晋南北朝时期,“于此”作复合承接连词的使用频率是极低的,“于”跟“此”连用在绝大多数情况下都是由介词“于”和代词“此”组合成的介词短语,并且常用于谓词后面作补语,其位置常在小句句末,比如:

(10)甄冲便移惠怀上县中住所。迎车及人至门,中有一人,着单衣帻,向之揖于此,便住不得前。

(《古小说钩沉·幽明录》)

(11)成都太守吴文,说五原有蔡诞者,好道而不得佳师要事,废弃家业,但昼夜咏《黄庭》、《太清中经》、《观天节详》之属诸家不急之书,口不辍诵,谓之道尽于此。

(《抱朴子·内篇·祛惑》)

(12)或云晋河间王在长安,遣张方征长沙王,营军于此,因为张方桥也。

(《洛阳伽蓝记·城西·永明寺》)

(13)时何充为敦主簿,在坐,正色曰:“充卽庐江人,所闻异于此!”

(《世说新语·方正》28)

(14)良由本部不明,籍贯未实,廪恤不周,以至于此。

(《魏书·高祖纪下》)

这种作介词短语的“于此”在上古汉语时期已常见使用,出现的的位置也常在小句句末,比如:

(15)寡人不能用先生之言,今事至于此,为之奈何?

(《战国策·楚策三》)

(16)治琼森于法,弱乱生于阿,君明于此,则正赏罚而非仁下也。

(《韩非子·外储说右下》)

(17)故利于彼者必耗于此,犹阴阳之不并曜,昼夜之有长短也。

(西汉·桓宽《盐铁论·非鞅》)

(18)意不并锐,事不两隆;盛于彼者必衰于此,长于左者必短于右。

(西汉·刘向《说苑·谈丛》)

可见,从上古汉语一直到中古汉语,“于”跟“此”连用最常见的是作介词短语,常用于小句句末,而“于此”用作小句句首或小句主语后的复合承接连词,在中古汉语时期只有极少的用例,也就是说,复合的承接连词“于此”并非中古时期的常用连词,而只是此期连词范畴中的边缘成员。

二 中古汉语复合承接连词“于此”的产生途径和使用结果

从上文对上古汉语“于”“此”连用的实际用例来看,“于此”都是用作一个位于句末的介词短语,而中古汉语的“于此”同样承袭了这样的用法。这样的介词短语从句法位置看是不可能融合成表示承接关系的复合连词的。因此,中古汉语时期使用较少的承接连词“于此”,不可能是由介词短语逐渐凝固成复合词的,它应是此时期语言使用者(特别是有一定影响的文人)在常用承接连词“于是”的基础上通过替换其中的同义语素而产生的新词,是语言使用中经语法类推而形成的创新产物。因为,“此”和“是”都可以用作指代词,所以语言使用者出于创新的目的,就会有意识地用同义的指代词“此”替换承接连词“于是”中的“是”这个语素,从而构成新的表示承接关系的同义连词“于此”。但是,从此期文献中承接连词“于此”的使用来看,这种创新并没有得到当时语言社团的广泛认可,因此,它只在少数口语性强的文献中留下了一点遗迹。这是因为承接连词“于此”作为当时连词范畴中的创新成员,跟与它同义的承接连词“于是”在竞争中毫无优势可言。“于是”用作表示承接关系的复合连词始于上古汉语时期,到了中古时期使用得更为频繁,如:

(19)古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地。观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。

(《周易·繋辞下》)

(20)夫物之感人无穷,而人之好恶无节,则是物至而人化物也。人化物也者,灭天理而穷人欲者也。于是有悖逆诈伪之心,有淫泆作乱之事。

(《礼记·乐记》)

(21)景公说,大戒于国,出舍于郊,于是始兴发补不足。

(《孟子·梁惠王下》)

(22)(秦武)王曰:“寡人不听也,请与子盟。”于是与之盟于息壤。

(《战国策·秦策二》)

(23)(杨)遵彦后为孝昭所戮,刑政于是衰矣。

(《颜氏家训·慕贤》)

(24)子云叹曰:“此人后生无比,遂不为世所称,亦是奇事。”于是闻者少复刮目。

(《颜氏家训·慕贤》)

(25)河水于是有棘津之名,亦谓之石济津,故南津也。

(《水经注·河水》)

(26)赵昺尝临水求渡,船人不许。昺乃张帷盖,坐其中,长啸呼风,乱流而济。于是百姓敬服,从者如归。

(《搜神记》卷二)

(27)元谦服婢之能,于是京邑翕然传之。

(《洛阳伽蓝记·城北·凝圆寺》)

(28)叔业见时方乱,不乐居近蕃,朝廷疑其欲反,叔业亦遣使参察京师消息,于是异论转盛。

(《南齐书·裴叔业传》)

(29)凡拔城破垒,俘四千余人。议者谓应悉戮以为京观。道济曰:“伐罪吊民,正在今日。”皆释而遣之。于是戎夷感悦,相率归之者甚众。

(《宋书·檀道济传》)

(30)帝闻之,知其终不奉顺,乃先图之。于是伏勇士于宫中,晨起以佩刀杀后,驰使告速侯等,言后暴崩。

(《魏书·神元皇后窦氏传》)

(31)殷勤谏父,救其母命,而语父言:“莫绝杀我,稍割食之,可经数日。若断我命,肉便臭烂,不可经久。”于是父母欲割儿肉,啼哭懊恼而割食之。

(北魏·慧觉等译《贤愚经·须阇提品》)

(32)妇无贞信,后于中间共他交往,邪淫心盛,欲逐傍夫,舍离己婿。于是密语一老母言:“我去之后,汝可赍一死妇女尸,安着屋中。语我夫言,云我已死。”

(南朝·齐求那毗地译《百喻经·妇诈称死喻》)

可见,中古汉语中的“于是”已是非常稳固且使用极其频繁的复合承接连词。由于中古汉语“是”主要用作系动词,其代词用法已渐次减少,在语言的实际使用中开始显示出消亡的趋势,因此,复合连词“于是”的语素“是”的指代性因语言中指代词“是”的逐渐消亡而变得更为弱化,这样,“于是”作为复合词的地位就更为稳固,加上在实际使用中使用频率的迅速上升,就使得它成为了此期“连词范畴中的中心成员”3,也成为了语言使用者选择承接连词时的优先选择成员。而“于此”中的语素“此”单用时唯一的功能就是作指代词,并且是此期语言中的常用指代词,因此,复合承接连词“于此”的语素“此”的指代性还是很强的,人们仍易于将“于此”和语言中常见的介词短语“于此”相比附,这样,就使得它作为复合词的可接受性远远低于同义的承接连词“于是”。所以,虽然此期“于此”是以语言中的创新成员的身份出现的新生承接连词,但是它一产生就受到了常用的同义的承接连词“于是”的排挤。当“于是”能充分满足用作承接连词的客观需求时,语言使用者并不需要像使用实词那样需要很多的同义词,因而“于此”就容易被语言社团视为连词范畴中表义模糊、可接受性低的冗余成员而加以淘汰。霍伯尔、特拉格特曾指出“当两个或两个以上相互竞争的形式共存而表达相同的功能时,单纯的形式丧失就会出现,其中一个形式以丧失其余的形式为代价而最终受到选择。”[4]216魏晋南北朝时期新生的承接连词“于此”跟早已存在并广泛使用的承接连词“于是”间的竞争正是如此,最终的结果是“于此”遭到淘汰,“于是”继续广泛使用。从文献语料的考察来看,“于此”作为复合的承接连词在唐代就已经不见使用了。

结语

现代汉语常用的承接连词“于是”在中古时期还有一个同义的复合连词“于此”,但从两者在中古汉语时期的使用来看,“于是”使用得更为频繁,“于此”只有极少数的用例。上古汉语时期的“于此”主要是用在小句句末作介词短语,中古汉语沿袭了“于此”的这一用法。因此,从句法位置看,中古汉语时期使用较少的承接连词“于此”,不可能由小句句末的介词短语逐渐凝固成复合词,它应是此期语言使用者(特别是有一定影响的文人)在常用承接连词“于是”的基础上,通过替换其中的同义语素而产生的新词,是语言使用中经语法类推而形成的创新的产物。但是,“于此”的这种创新用法并没有得到语言社团的广泛认可,以至于它产生后一直是此期连词范畴的边缘成员,在跟同义的承接连词“于是”的竞争中毫无优势可言,最终在汉语语法的发展进程中消亡,只在中古汉语连词使用中留下了一点历史的陈迹。

注释:

①我们通过语料库“汉籍全文检索系统(第二版)”检索的文献有:《三国志》《宋书》《魏书》《南齐书》等史书,《世说新语》《搜神记》及鲁迅辑录的魏晋南北朝小说《古小说钩沉》等志怪轶事小说,《洛阳伽蓝记》《水经注》《颜氏家训》《齐民要术》等散文体著作及科技杂著,《六度集经》《贤愚经》《杂宝藏经》《百喻经》等汉译佛经及道教文献《抱朴子》。

②参见陕西师范大学历史文化学院的袁林、张宇等编著的《汉籍全文检索系统(第二版)》。

参考文献:

[1] 潘志刚.魏晋南北朝汉语连词研究概述[J].西南石油大学学报(社会科学版),2012(3):108-114.

[2] 中国社会科学院语言研究所古代汉语研究室.古代汉语虚词词典[K].北京:商务印书馆,1999.

[3] 潘志刚.论魏晋南北朝汉语连词与副词、介词的区别[J].江西农业大学学报(社会科学版),2012(2):139-144.

[4] [美]霍伯尔,特拉格特.语法化学说[M].第二版.梁银峰译.上海:复旦大学出版社,2008.