某内陆救援集体紧急入藏后4周内疾病发病情况分析

2014-07-31魏国兴王同聚吕宏迪王锦波

魏国兴,王同聚,吕宏迪,王锦波

某内陆救援集体紧急入藏后4周内疾病发病情况分析

魏国兴1,王同聚2,吕宏迪3,王锦波4

目的 分析内陆救援集体紧急赴藏后4周内疾病发病情况。方法 由1769名人员组成的某内陆救援集体,于赴藏前3个月开始进行针对性的耐缺氧适应性训练。进入海拔4400 m的某模拟灾区后,收集赴藏后4周内发病人员的姓名、年龄、诊断情况等信息,对其进行分析、对比。结果 五官类、呼吸系统、消化系统类疾病发病率较高,分别为15.55%、12.49%、11.02%,疾病构成比分别为29.38%、23.61%、20.83%;急性高原病发病率为4.92%,疾病构成比为9.29%,其中包含6例高原脑水肿患者;进入高原前2周内,发病人数较高,2周后发病人数逐步减少。结论 进入高原前针对性的耐缺氧适应性训练能够显著降低急性高原病发病率;进入高原后前2周内是疾病的高发期,也是急性高原病的高发期。

高原病;救援;耐缺氧适应性训练

我国幅员辽阔,地形地貌变化巨大,其中青藏高原面积240万平方公里,约占我国总面积的1/4,包括西藏和青海的全部、四川西部、新疆南部及甘肃、云南的一部分,海拔大多在3500 m以上。一旦这些高原地带发生大规模地质灾害,必须由内陆人员迅速集结成救援队赶赴当地进行紧急救援。研究内陆人员紧急赴藏后的各种疾病发生特点及规律,以便在行动前针对特定条件及时做好卫勤保障准备,并采取有效的防病治病措施,控制救援人员的发病率,从而圆满完成救援任务。为此,本文对某救援集体紧急赴藏后4周内的疾病发病情况进行了回顾性分析。

1 资料与方法

1.1 一般资料 某内陆救援集体由1769名人员组成,均为男性,年龄18~42岁,平均23.4岁,在赴藏前3个月开始进行针对性的耐缺氧适应性训练。所有人员在赴藏前均进行心电图、胸透、心脏彩超、心肺功能测试等检查,未见明显异常。救援人员由平原通过空运、铁路、公路输送到西藏,在拉萨进行3~5 d的适应性训练后,进入海拔4400 m的某模拟灾区。随后我们根据伴随保障医疗机构的每日就诊信息,收集发病人员的姓名、年龄、诊断等基本信息,疾病诊断由当日值班的医师共同确诊。

1.2 方法 按照疾病常用的分类方法并结合高原病的特点进行分类,分为五官类、呼吸系统、消化系统、急性高原病(急性高原病的诊断标准参考《我国高原病命名、分型及诊断标准》[1])、外伤(包括体表感染等)、皮肤病、循环系统、其他疾病等8类。

1.3 统计学处理 采用SPSS 13.0软件包进行统计分析,计数资料以%表示,计算某救援集体赴藏后4周内疾病的发病率和构成比。

2 结 果

2.1 发病情况及其构成情况 本组总的发病人数为936人,其中发病率较高的前3类疾病分别是五官类、呼吸系统、消化系统类疾病,分别为15.6%、12.5%、11.0%,其中五官类的疾病构成比最高,占29%;急性高原病发病率为4.9%,疾病构成比为9.3%,其中包含6例高原脑水肿患者;循环系统疾病发病率1%,疾病构成比约2%,其中包含1例心源性猝死,其他类疾病包含4例癔症(表1)。

表1 某救援集体赴藏后4周内疾病发病率及构成比

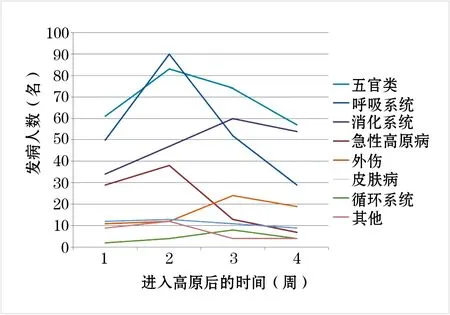

2.2 各类疾病随时间分布情况 五官类、呼吸系统及高原反应等疾病在进入高原后第2周发病人数达到高峰,以后逐步减少;消化系统疾病发病人数前2周逐步上升,于第3周到达高峰;外伤、皮肤病、循环系统疾病持续保持在低位发病人数(图1)。

3 讨 论

本研究以某赴藏内陆救援集体为研究对象,希望通过观察进入海拔4400 m模拟救援现场后4周内的发病和诊治情况,分析其特点,减少急性高原病的发生,降低高原恶劣环境导致的非战斗减员率。

图1 某救援集体赴藏后各疾病发病情况与时间的关系

3.1 进行知识培训、体能训练降低急性高原病发病率 进入高原前3个月,通过多种方式向本组人员进行卫生宣教,讲解高原气候和地貌特点、进入高原后的常见不良反应和日常生活中的注意事项,消除大家对高原的心理恐惧;通过多种方式进行耐低氧训练,如5 km 负重训练、佩戴防毒面罩模拟低氧条件下的跑步训练、低压氧仓等,极大提高了大家对低氧环境的适应能力[2];进行严格的体检,排除一些患有心血管、呼吸系统等不适合高原环境的疾病患者,患有精神心理疾病者也不适宜进驻高原。这些综合措施的运用大大降低了本组人员急性高原病发病率(4.92%),远低于李素芝等[3]报道的进藏新兵高原病32.5%的发病率。

3.2 对各类疾病做到早发现、早诊断、早治疗 初入高原后,由于空气稀薄、气候多变、生活条件恶劣等因素,人员普遍出现缺氧、抵抗力下降等反应,加之早期后勤保障困难,蔬菜、水果供应不足,会出现营养不良等症状。因此,前2周各疾病发病几率也相对较高。必须严格落实早晚巡诊制度,对于一些对症治疗效果欠佳或者存在疑难杂症的患者,要及时进行会诊,及早明确诊断;每周需对救援人员进行一次健康体检,包括血分析、心电图等化验检查,对于红细胞持续增加、肺动脉压不断升高、心率频频失常的人员[4],应给予积极治疗,并视病情需要转送医院或下送至平原地区进一步观察。

3.3 循环系统疾病应引起高度重视 本组人员循环系统疾病发病率较低,仅为1.02%,但仍有1例突发心源性猝死患者。由于循环系统疾病发病急、重、危,甚至导致猝死,可能造成不可挽回的损失,必须引起高度重视。内陆人员进入高原后,常出现发绀、心慌、胸闷、心跳加快等急性高原反应,很容易与循环系统疾病相关症状混淆,增加了循环系统疾病的误诊率;另外,进入高原初期,救援人员往往精神高度紧张,极易诱发隐匿性心脏病的发展和恶化。因此,对一些胸闷、心悸、胸前区疼痛的患者,要及时进行心电图、心肌酶等相关检查化验,及早明确诊断并制订合理的治疗方案。

3.4 重视心理治疗,提高心理素质 高原野外驻训期间,随时间的推移,官兵会出现不同程度的不良心理应激反应,如烦躁、焦虑、精力不集中等,加上生活单调、环境恶劣、生活不便等因素的影响,心理应激反应会更加强烈,严重影响驻训任务的顺利开展。有文献[5]表明,对高原驻训部队官兵进行合适的心理干预治疗,能够降低不良心理应激反应,提高官兵心理素质。本组人员进入模拟地域第8天,突发1例心源性猝死,导致本组其他人员心理极度恐慌,严重影响到救援人员的任务开展,门诊中以胸闷、胸前区疼痛为主要症状的患者人数骤增,经心电图检查均未发现明显异常,3 d后经高原病专家进行心理疏导教育后,该类“患者”数量迅速减少,这也导致第2周就诊人数达到299人,远超过其余3周的就诊人数。4例癔症患者经过静滴镇静药物治疗及心理疏导教育后,其中3例迅速好转且无再发,1例好转后因间歇性复发被转送医院。因此,心理教育和心理疏导应贯穿于执行任务的全过程,尤其对一些心理素质较弱的人员,要经常进行交流谈心,适时组织一些娱乐活动,降低救援人员的焦躁、紧张情绪。

针对内陆人员急进高原后各疾病的发病特点,采取有效的措施早预防、早处置,能显著降低高原恶劣环境所导致的非战斗减员率,这对圆满完成救援任务有重要意义。鉴于本研究没有对观察指标进行细致的量化处理,尚缺乏更系统全面的统计学分析,需在今后的研究中进一步改进。

[1] 中华医学会第三次全国高原医学学术讨论会.我国高原病命名、分型及诊断标准[J].高原医学杂志,2010, 20(1):9-11.

[2] 黄庆愿,刘福玉,游海燕,等.低氧预适应训练在急进高海拔高原部队中的应用研究[J]. 中国应用生理学杂志, 2011, 27(3):36-39.

[3] 李素芝,郑必海,黄 跃,等. 高原非战争情况下大规模军事行动急性高原病的防治探讨[J]. 高原医学杂志, 2010, 20(3):62-64.

[4] 高钰琪,蒋春华,陈 建,等. 玉树地震灾后重建中高原病的防治策略[J]. 高原医学杂志,2010, 20(2):63-64.

[5] 蔺 斌. 对部队高原驻训医护人员心理应激反应进行干预的做法[J].西南国防医药,2012,22(3):331-332.

(2014-02-18收稿 2014-05-22修回)

(责任编辑 罗发菊)

Analysis of the Incidence of Diseases Occurring in an Inland Relief Group during the First Four Weeks after Entering Tibet

WEI Guoxing1, WANG Tongju2, LV Hongdi3, and WANG Jinbo4.

1. Department of Orthopedics, 2.Department of Neurology, 3. Department of Medical Administration, 4.Department of General Surgery, No.371 Hospital of Chinese People’s Liberation Army, Xinxiang 453000, China

WANG Jinbo, E-mail: dr-wang371@sohu.com

Objective To analyze the incidences of diseases occurring in an inland relief group during the first four weeks after entering Tibet. Methods The inland rescue group consists of 1769 members, and the hypoxia adaptation training was applied to all members for three months before travelling to Tibet. After entering simulated disaster zone with an elevation of 4000 meters, and collected the patients’ name, age, diagnosis and other information within 4 weeks, then compared and analyzed. Results The leading three diseases were otorhinolaryngologic diseases, digestive diseases and respiratory diseases, and the corresponding percentage was 15.55%, 12.49% and 11.02%,and constituent ratios of these three kinds of diseases were 29.38%, 23.61% and 20.83%. The incidence of acute high altitude diseases was 4.92%, and the corresponding constituent ratio was 9.29%, which included six cases of acute high altitude cerebral edema; the incidence rate of overall diseases in the first two weeks was high, and after that the incidence rate decreased gradually. Conclusions Hypoxia adaptation training under hypoxia was necessary for decreasing the incidence rate of acute high altitude diseases in rescuers; the first two weeks was the high incidence period of overall diseases and also for acute high altitude diseases.

high altitude disease; relief; hypoxia adaptation training

10.13919/j.issn.2095-6274.2014.05.009

魏国兴,硕士,主治医师,E-mail: wgx371zx@163.com

453000 新乡,解放军第371中心医院:1.骨科, 2.神经内科,3.医务处;4.普外科

王锦波,E-mail: dr-wang371@sohu.com

R129;S717.195