扬州八怪(上)

2014-07-26周游

周游

十八世纪。竹西佳处活跃着一群奇才。

他们的言谈举止似乎与当时社会格格不入,他们无不精于书画,而且自成一派,人称“扬州八怪”。之所以这么称呼,是因他们画风别具一格,与所谓正统画家相异秉,加之他们社会地位低微,即使有的曾经为官,也是七品芝麻官而已。他们经常迫于生计而卖画,这就更是那些钟鸣鼎食之家所不齿,因而这批书画家便被贬为“扬州八怪”,日后却成了流传千古的希声雅乐。

不过,“扬州八怪”并非全是扬州人氏,他们几乎来自四面八方、五方杂处。不可思议的是,他们聚于扬州而非他处,好像艺术之神特别眷顾扬州,将她的灵气频频洒落在这绿杨城郭,造就了一群灿烂的星辰——

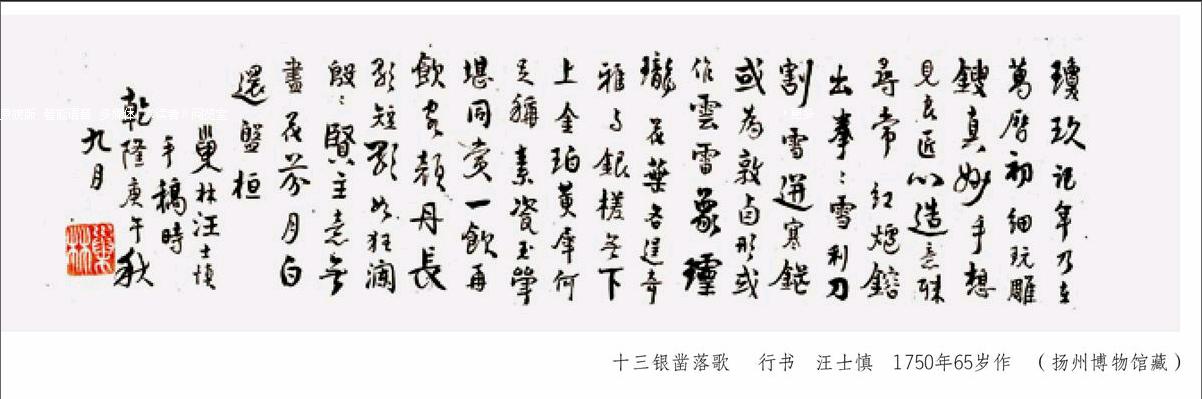

汪士慎

背着一袋茶叶,带着一脸忧伤,汪士慎从黄山脚下走进了扬州,随行的还应该有一个佳人或是家人。

“腰缠十万贯,骑鹤下扬州。”(语出《殷芸小说》)汪士慎无鹤可骑。他为什么离乡背井?他有一本诗集——《巢林集》,其中有一首诗,颇能说明问题:

身依故土家何有,鬓欲成翁事已非。

寄语故人应怜我,我怜无处对春晖。

这时,他已过而立之年,身在“故士”却没有家,这是怎么回事?是与同村族人有矛盾?是家庭其他成员不容他?现在,我已经离开了“故土”,但我还是希望“故人”能谅解我,我有心报答母亲养育之恩,而我没有立足之地面对母亲!这首诗透露了他有难言之隐。

走在竹西佳处,汪士慎就像刘姥姥进大观园一样打量着这片徽商殖民地。汪士慎之所以选择来扬州生活,一是扬州当时最为繁荣,而且贾近士风,文气畅达,字画都有很好的市场。二是扬州几乎就是徽商的天下,其中盐商马曰琯、马曰璐兄弟是汪士慎旧识。马氏兄弟是徽州祁门人,贾而好儒,一直经营盐业,一直热心资助文人生活,赞助文化事业,乐此不疲,何况老乡汪士慎。

来到扬州不久,汪士慎就作客马家。马氏兄弟将他安排到小玲珑山馆的“七峰亭”。住进七峰亭后,汪士慎将自己住的地方命名为“七峰草堂”,自号为“七峰居士”——以主人家的名字来给自己冠名,可见他在马家已没有“外人”的感觉。马氏兄弟与诸名士结有邗江吟社,金农、厉鹗、高翔、华嵒、陈撰、陈章、姚世钰、蔡嘉、朱冕等,都是吟社中人,汪士慎很快与他们结下了友谊,经常一起,诗画交流。他食宿在七峰草堂,创作在七峰草堂,七峰草堂也是他迎来送往的场所,但这一切,毕竟是马氏兄弟的慷慨赠予。赠予可以救急,但是不能救穷。我该去卖画维生了!他兴冲冲地上街卖画,却遭冷落。当时,画界拟古之风盛行,卖得好的皆为仿古之作,而他师物、师心、师自然的作品,无人问津。站在竹西佳处,他感到孤独。偶尔有人过来看画,但他又不会讲价,显然不太适应这个环境。

既然羞于上街卖画,那就请人代卖吧。于是,汪士慎把画作交给了来自淮安的画家边寿民。不久,边寿民来信说:“册子售出四本,钱三包(三两八钱),交尊嫂夫人收。”有人根据当时的物价进行估算,每一本册子一两银子不到,大概值四五吊铜钱,这是很低廉的。用这种收入来打发一家人的日子,当然是十分窘迫的,仍要马氏兄弟周济。

尽管字画卖不到钱,但汪士慎从来没有停止创作。乾隆三年(1738)、四年(1739),在画家方可村引领下,他到明州(今浙江宁波)卖过两次字画,而且收获不少。后来,他把这一趟卖画的钱交给马曰琯,委托他在扬州的古城根下买了一所房子。虽然价格不贵,但是环境幽静,他很中意。这座房子的附近有一棵大杉树,树荫将他房子遮得严严实实。对此他也满意,何况先前是在马家“借光”,现在却是“借荫”,并给自己的住所想了个“雅号”——青杉书屋。这年,他已经快五十岁了。

汪士慎爱梅。每到梅花开放的时节,他常到扬州梅花岭赏梅,“老觉梅花是故人”(汪士慎《自述》),和梅“相对成良晤,同清亦可怜”(汪士慎《喜梅放》),然后画梅,写梅。因为身心与梅契合,他画的梅万蕊千花,次第开放,繁枝曲干,虬龙乱舞,梅影花光,香雪缤纷,堪称妙绝。他独特的画梅法轰动了扬州画坛,人称“画梅圣手”,笔下的梅花也被称为“汪梅”。

汪士慎好梅成痴,也嗜茶如癖,人称“茶仙”。他对各种茶的形状、味道了如指掌,更精于闭目识茶,并喜欢用白瓷小茶炉细细煎茶,而煎茶的柴火一定是松子,煮茶的水一定是清晨花上的露水。朋友投其所好,经常赠他花露,他在《梅茶图》题诗:“知我平生清苦癖,清爱梅花苦爱茶。”邻居焦五斗家藏一年腊梅雪水,汪士慎手捧着坛瓮,怀揣着《乞水图》,去和人家交换。后来,郑燮看到《乞水图》,欣然命笔题诗调侃:

抱瓮柴门四晓烟,画图清趣入神仙。

莫言冷物浑无用,雪汁今朝值万钱。

过度饮茶,容易伤目。汪士慎五十四岁那年不幸左眼失明,自称“左盲生”。他没有医治眼病,而是一反常态地经常出门旅游了。他想看遍世界。六十七岁那年,他的右眼又瞎,自号“心观道人”。汪士慎曾对金农说:“衰龄忽尔丧明,然无所痛惜,从此不复见碌碌寻常人,觉可喜也。”(语出金农《〈冬心三体诗〉自叙》)他虽然双目失明,但以“心”来“观”看世间的美与丑,练习着用手摸索写字作画。经过刻苦努力,汪士慎画技竟然突飞猛进,“工妙胜于未瞽时”(阮元《广陵诗事》),仍是刁钻古怪的名士脾气。厉鹗非常欣赏汪士慎,有《题汪近人煎茶图》诗:

先生爱梅兼爱茶,啜茶日日写梅花。

要将胸中清苦味,吐作纸上冰霜桠。

那梅花横斜于霜天雪地,疏影倒挂于尘世间,正是汪士慎的文士风骨及其清贫独守之自画像。

乾隆二十四年(1759)正月,汪士慎卒于扬州,享年七十四岁。

李鱓

揣着“两革功名一贬官”之印,李鱓又回扬州了。

其实,李鱓最喜欢在他字画上钤“神仙宰相之家”印或“李忠定文定子孙”印。“忠定”是宋代名臣李纲的谥号,“文定”是明朝“状元宰相”李春芳的谥号。由此可见,李鱓很想光宗耀祖。endprint

李鱓来自兴化的书香门第,祖父李法善诗,且工书法,曾与明末四公子之一的冒辟疆等人唱和;父亲李朱衣担任过文林郎。生性聪颖,幼年受过良好的家庭教育,早年曾从同乡魏凌苍学画山水,继承黄公望画山水的技法,又赴高邮投奔堂嫂王媛学画花卉,由此打下扎实的绘画功底。有了如此基础,一旦遇到可以激发灵感的事物,便幻化出奇妙的作品。

康熙五十年(1711),李鱓中举,年仅二十六岁,可谓少年得志。嗣后,他便赴京跑官,就像唐代文人行卷一样吟诗作画,不断献给权贵。二十九岁那年,不知是哪位高官创造的机遇,他在口外有幸直接向康熙献画。康熙看后“天颜霁悦,令从南沙蒋廷锡学画”(郑燮《题李鱓花卉蔬果册》),可在“南书房行走”,“名噪京师及江淮湖海,无不望慕叹羡”(郑燮《板桥自叙》)。他常出入宫廷,随侍五年左右,有个举人的身价,加之才艺出众,谋取一官半职是没有问题的。不过,康熙虽然爱好书画,但是欣赏“四王”(王时敏、王鉴、王原祁、王翚)。“四王”追求的是“以元人笔墨,运宋人丘壑,而泽以唐人气韵”(王翚《清晖画跋》),其山水画更以重临摹、重笔墨、重心象、重真率为里。这种画风也是康熙所提倡的。“四王”因而得得垂青而被重用,大都位居高官,有的荫袭奉常,有的出任太守,有的官至侍郎。但他生性疏狂,导致“才雄颇为世所忌,口虽赞叹心不然”(郑燮《饮李复堂宅赋赠》),受到了排挤,最终因“画风放逸”而失宠下野。

从此,李鱓“萧萧匹马离都市,锦衣江上寻歌妓”(郑燮《饮李复堂宅赋赠》),开始浪迹江湖,依红偎翠,纵情酒色。黄金散尽,他便变卖房地产,以致日渐穷困潦倒。郑燮曾经写诗调侃李鱓:“声色荒淫二十年,丹青纵横三千里。”(同上)检阅他书画上的题词,我们不难发现他仍依依不舍离开仕途,几度上北京买官,几度下扬州卖画。雍正八年(1730),李鱓重返宫廷。他高兴地去了,还在他一幅《秋葵图》上题诗:

自入长门着淡妆,秋衣犹染旧宫黄。

到头不信君恩薄,犹是倾心向太阳。

长门者,长门宫也。这枝拟人化的葵花犹如汉武帝时贬入冷宫的妃嫔,依然眷恋皇上。只要你照耀我,我便是努力转动的葵花。值得注意的是,这时的皇上已经不是康熙,而是雍正。雍正指定他给指画大家、时任刑部侍郎高其佩当下手。然而,去了之后,他才知道自己还是御用画家,让你画什么你便画什么,一点都不能随意。李鱓无奈,不得不再次回到扬州过了很长一段放荡颓唐的日子。寓居期间,他细心领略石涛的真迹。不久,他的画风骤变,其写意、花鸟和兰竹由原来的工细渐趋放逸,以“破笔”“泼墨”的画法,创作出了生动、鲜活、淋漓、奔放、形神兼备的花鸟画作品,终被后人视为“怪物”。秦祖永在《桐荫论画》中评论:“李鱓复堂,纵横驰骋,不拘绳墨,自得天趣,颇擅胜场。”同时还说他“书法朴古,款题随意布置,另有别趣,殆亦摆脱俗格,自立门庭者也”。

李鱓真像一株葵花,一直盯着朝廷。熬了多年,雍正驾崩,乾隆登基,他又匆匆忙忙地赴京讨官。这时,他已经五十岁了。乾隆二年(1737),他果然被复用,任山东临淄知县;乾隆三年(1738),被转署滕县县令。他在滕县为官清廉,深得民心。然而,任职两年后又被去官。据《滕县志》记载:“(李鱓)矫然物表,以不合上官罢.”《兴化县志》也有记载:“赉稠叠乞归后,选山东临淄知县调滕县,为政清简,士民怀之,忤大吏罢归。”

至此,李鱓是不是该压一压他的心气呢?再忠诚的葵花,没有太阳照耀,又能转到哪里去呢?去官以后,他又在外晃荡了几年,在六十岁那年回到了扬州,打算就此安度晚年。此时的李鱓已经没有任何欲望,终于可以静下心来画画了。为了生计,他也不得不去卖画,并且刻了一颗印章:“卖画不为官”。也就是说,我现在卖画不再是去买官。

淡定了,李鱓画风再次骤变。有如神示,他把阔笔放纵与细笔勾勒结合起来,画面显得淋漓酣畅,清新动人,表现了一种以个性抒发为显著特色的画风。他特别善于用水,以致我们今天打开他的作品仍然感觉画中花叶滋润,雨露欲滴,画面仍有水气弥漫。也许就是那氤氲水气,终于浣濯了他的身心!

金农

金农来自“天堂”杭州。

金农天性散淡,生活在小康之家,浪漫在山水之间,几乎浪漫得忘乎所以。

为何? 金农英才早发!来扬之前,他就是名震江浙的青年诗人。

你看诗坛前辈的赞许。项霜田说:“子诗度超时彦,举体便佳。”吴农祥说:“吾新营生圹,宜乞此子寒瘦诗。”毛奇龄说:“吾年逾耄耋,忽睹此郎君紫毫一管,能不颠狂耶!”朱彝尊说:“子非秀水周林、张高士宅赋木莲花钱塘金二十六乎?吾齿虽衰脱,犹能记而歌也。”(参见陈康祺《郎潜纪闻二笔》)

更牛的是,金农是何焯的得意门生。何焯供职于皇家南书房也。他能不春风得意吗?

少年浪漫未必不好,但是人生允许他一直散淡下去吗?那有两个可能:一个应该,一个必然。本来,他想在仕途上有所发展,但是就在而立之年,何焯死了,他失去了政治靠山;更要命的是,他的父亲这年也死了,他又失去了经济后盾。如此一来,他不但出仕无望,而且没人资助他再散淡下去了。无可奈何,他只好到扬州来了。

为何选择寓居扬州?那时,金农还不注重画画,或者说,他还没有开始画画。但他一门心思在写诗,渴望成为大诗人。扬州八怪之所以都在扬州成名,皆与当时扬州因盐业兴盛形成的巨大文化市场有关。当然,他选择来扬州,一定还有浪漫的因素在里面,因为扬州聚江南之秀丽,汇江淮之润泽,本身是有几分诗意的。

金农是带着他的《景申集》来扬的。一到扬州,他就拜访了谢前羲、余葭白等著名诗人,受到盛赞。继而,金农又结识了声名颇著的“扬州二马”—— 马曰琯、马曰璐兄弟,很快就成了马家的座上宾。这些大腕大款的认可,无疑为他在扬州起到了推荐和揄扬作用。

也许诗人必须浪漫,才好写诗,比如依红偎翠,比如游山玩水。金农一直是“漂族”。据《冬心先生集·自叙》记载:“冬心先生出游四十年,老且倦矣。四十年之中,渡扬子,过淮阴,历齐、燕、赵而观帝京。自帝京趋嵩、洛,之晋、之秦、之粤、之闽,达彭蠡,遵鄂渚,泛衡阳,离江间。”可以说,他走遍中国了,既不乏切磋之良友,更兼得阅历之幽赜。读万卷书,行万里路。金农都做到了,而且非常浪漫。endprint

人到中年万事休,金农该休息休息了。他一晃就五十岁了。这个年龄的男人,如果还东游西逛,没有像样的身分和地位,而且时时囊中羞涩,恐怕心里就不好受了。于是,他不再散淡,企图进京赶考个一官半职。努力了半天,孰料事与愿违,他名落孙山,只好又回到了扬州。收敛一下浪漫的个性吧!赚钱过日子才是上策。他明白了这个硬道理,于是就选择经营字画,或写诗作画,或作画配诗,然后卖钱。就那么干着干着,他觉得有点意思了。首先,他的书法有了重大的突破,隶书达到极致。随后,他又去写“漆书”。此漆书为他独创,将毛笔剪去毫端,使之如同扁平的毛刷,然后写出上重下轻、体形肥硕、笔划粗细不一的变体字。不久,他又使楷书突出了拙、顿、生、冷的风格,观其字,犹如冷傲刚烈的金农本人站立在那里。

金农这回不浪漫人生,而浪漫艺术,一下子浪漫到了地方。不过,金农在扬州八怪中是以画出名的,到了这个年龄仍未画画,他什么时候画?不着急,他在花甲之年才开始画呢。六十岁才画,是别有寄托,还是大器晚成?不论怎样,他一出手便俨然大家。金农初喜画竹,“以竹为师”,多画“烟梢风箨”“人意中所有”之竹,“有爱而求之者,酬值之数,百倍于买竹”。他在《冬心画竹题记》中说:“先民有言‘同能不如独诣,又言‘众毁不如独赏。独诣可求于己,独赏罕逢其人。予于画竹亦然,不趋时流,不干名誉,丛篁一枝,出之灵府。清风满林,惟许白练雀飞来相对也。”虽言画竹,实是其治艺追求的终极理想。观其书法,同样具有“独诣”“独赏”之高格,不同群伦、炯出凡流。扬州高手如林,众人见了金农的画,颇为他“物我互通”的表现力而叹服,他在扬州画坛的地位也由此而得到奠定。

乾隆十五年(1750),金农在吴门谢林村见到隋代画家胡瓖《番马图》,图中的番马骨格雄伟,与驽骀迥异,引起了他画马的兴趣。后来一个朋友从陕西省来,带来了著名的“昭陵六骏”的石刻图给他看。金农十分喜爱这六匹骏马的形象,便不知疲倦地画起马来。他摹仿唐人画马,笔法雄俊,所画的马都是西域大宛国名马的形象,一匹匹风鬃雾鬣,昂首空阔,不受羁绁,桀骜难驯,驾驭者拿它是毫无办法的。他画《大宛良驹》,竟然“牵向朱门高问价,何人一顾值千金”如此大作,谁卖得起?他曾刻“布衣雄世”的印章自娱。他此时画马,正是借助马的形象来表达“布衣雄世”的思想。

数年之后,金农的生活经历又有变化。他深感人间得失,世事臧否。他的画风为之一变,笔下的马又是另一种形象。他自己叙述道:“今予画马,苍苍凉凉,有顾影酸嘶自怜之态,其悲跋涉之劳乎!世无伯乐,即遇其人,亦云暮矣!吾不欲求知于风尘漠野之间也。”(金农《冬心画马题记》)

古稀之年,金农又遭受了一次人生打击,妻女相继谢世,他突然举目无亲了。他再浪漫狂傲,到了这个年龄哪禁得起如此风吹雨打?为此,他把哑妾和童仆都打发回家,到西方寺剃发为僧,准备度过晚年岁月。他这时画马又有改变。他笔下那种立于衰草斜阳、酸嘶悲鸣的马的形象看不到了。他说:“年来予画马,四蹄只影,见于梦寐间”(金农《冬心画佛题记》);“马皆丈余,雄伟独大,赤喙墨身,耳如批竹,尾若拥蔧,所谓腰袅者神马也”(金农《冬心画马题记》)。金农晚年喜欢画梦幻状态的马或者神马,这是他遭受人生挫折、从而看破红尘的心境的反映。与此相一致的,他同时喜欢画佛,在作画中寻找一种精神解脱。他说:“近奉空王,自称心出家庵粥饭僧,工写诸佛,墨池龙树,常现智慧云。是日朝曦照户,冬气益清,但觉烦悁一瞬顿释……”(金农《冬心画佛题记》)汪曾祺说:“我在故宫博物院见过他画的一个扇面,万顷荷花,只是用笔横点了数不清的绿色的点子,竖点了数不清的漆红的点子,荷叶荷花,皆不成形,而境界阔大,印象真切。我当时叹服:这真是一个绝顶聪明的人!”(《说“怪”》)

金农一世浪漫,虽在艺术上步步高,但是在生活上连连遭受不幸,步步走下坡路。尽管他的书画非常值钱,收入也颇可观,但是老来却弄得四壁皆空,无钱入殓,“其丧葬皆故交及门弟子经理之”(叶衍兰《清代学者像传·金农》),这不能不说是浪漫的悲剧。

黄慎

黄慎来自福建宁化一个贫穷人家,绝无金农潇洒,但比金农风流。

他与金农同庚,生于康熙二十六年(1687)端午节。十三岁时,其父黄维峤到湖南打工谋生,竟然客死他乡。当时,他祖父母尚在,一家老小的生活全靠母亲曾氏拼命劳作。后来,曾氏发现祭祀都挂祖宗画像,于是心生一计,打发儿子外出学画。那时没有照相机,更没有摄像机,她料定学好这门手艺能挣钱。黄慎就这样走上了学画之道,他聪明,学得快,很快便画得很好了。穷人的孩子早当家。他勤奋苦学,悉心钻研,画艺日进,很快能够靠画肖像取得一些报酬赡养母亲;同时,他对花鸟、山水、楼台、鱼虫的绘画技艺也有所涉猎。十八岁时,黄慎寄居寺院学画。师友张钦容提醒他说:“子不能诗,一画工耳,能诗,画亦不俗!”(雷鋐《闻见偶记》)他有自知之明:“予画之不工,则以予不读书之故。”“于是折节发愤,取毛诗、三礼、史汉、晋宋间文,杜、韩五七言及中晚唐诗,熟读精思,膏以继晷。而又于昆虫草木四时推谢荣枯、历代制度衣冠礼器,细而致于夔蜐蛇凤,调调习习,罔不穷厥形状,按其性情,豁然有得于心,应之于手,而后乃今始可以言画矣!”(许齐卓《瘿瓢山人小传》)他学画不满足于循规蹈距,总是力求创新突破。他说:“吾师绝技难以争名矣,志士当自立以成名,岂肯居人后哉!”当他看到“字字飞动,圆转之妙,宛若有神”(《宣和书楷》卷十九)的怀素草书时,惊喜若狂,从中受到启发,把草书笔意运用于绘画的作品,形成他以后粗犷精练的画风。大约二十六岁那年,黄慎迎娶张氏为妻。康熙十三年(1714),黄慎祖父母相继辞世,母子相依为命。过了而立之年,黄慎先在邻近的县城卖画,而后辗转江西、广东、江浙等地,以艺会友,寻幽览胜。

雍正二年(1724)夏天,此时黄慎已三十七八岁,俨然很有成就的画家。然而,他那一路重写实、重传统的画风,进入扬州,立时显得苍白、古板,格格不入。他立即陷入困境。但他是聪明的,面对此景,他立即闭门思考,寻求变法,转变画风;由写实而转向写意,由传统而转向创新,书法一变而为狂草。两年后,便跃身扬州画坛,成为令人瞩目的画家,接着便南下迎接母亲曾氏来定居了。endprint

“慎之寄于画,非慎志也,为谋吾母之甘旨。”(马宋祖《〈蛟湖诗钞〉序》)黄慎一生一直是郁郁不得志的。习画,并不是他的初衷。“慎非画,无以养母。”由于生活所迫,他未能进入仕途实现自己的抱负,而走上卖画道路,所以他痛感“此生足可惜,此志何能偿”(黄慎《感怀》)。无可奈何,他只能一条路走到黑了。

雍正十三年(1735)春,因为母亲想家,黄慎携家奉母返回家乡宁化。在家乡,黄慎为母亲申请建坊旌表。为了建坊,他几乎告罄卖画所得。母亲谢世之后,他几乎倾其所有为母亲治丧营葬。此后,他先后出游长汀、沙县、南平、福州、古田、建阳、崇安、龙岩、南安、厦门等访友卖画;也曾应巡台御史杨开鼎之邀欲去台湾,后来因故未成行。

乾隆十六年(1751),六十五岁的黄慎又回到阔别十六年的扬州。在扬期间,他曾到淮阴、如皋等地访友卖画。牛应之《雨窗消意录》还载了他的一则风流韵事:有次,黄慎应友人邀请赴宴。友人的邻居是一家卖豆腐的小店。这家店主的女儿长得十分漂亮,黄慎十分喜欢,可是又囊中无资,无法娶她。于是,黄慎画一仙女画,挂在豆腐店。一位盐商愿意出巨资买这幅画,但是黄慎不肯卖画。问他为什么。他说出自己喜欢豆腐女的实情。盐商为了得到这幅仙女画,只好买下豆腐女,送给黄慎。由此可见,黄慎的画作当时为人所重和润格之高。黄慎一生娶过三位女人,元配张氏、继妣连氏、侧室吴氏。郑板桥曾诗话黄慎浪漫的生活:

闽中妙手黄公懋,大妇温柔小妇贤。

妆阁晓开梳洗罢,看郎调粉画神仙。

还有一个传说,乾隆皇帝游江南来到扬州,御旨黄慎当场作画。黄慎生性疏放,就操翰挥洒,画了一幅《李铁拐》,乾隆皇帝看了黄慎的画,又仔细打量了这位落拓的画家,讥笑黄慎:“你这个人就跟乞丐差不多样子,难怪画出这样讨吃相的画来。”

其实,这种外在的“寒伧”并不是黄慎的内在特质。依循着黄慎的自述及他友人的描述,我们倒可以粗略了解黄慎的形象和品格。据许齐卓《瘿瓢山人小传》记载:“山人心地清,天性笃,衣衫褊迁。”郑板桥在黄慎的山水册首付页上题“瓢笠芒鞵领略多”。黄慎也在《即串》诗中自云:“一筇一笠一瘿瓢”。可见,黄慎长年浪迹江湖,也是衣着不齐,脚著芒鞋,腰系瘿瓢,手拄用“筇”做的拐杖的行乞相,颇似李铁拐。的确,黄慎一生过着动荡不安的漂泊生活。

七十岁那年,郑板桥在扬州搞了一个“竹西之会”。黄慎也在受邀之列。会上,大家欢乐开怀,或煮酒论文,或对客挥毫,气氛颇好。他却独坐一旁,异常伤感。最后,他作诗一首,从此告别画坛和朋友。诗为:

夜雨寒潮忆敝庐,人生只合老礁渔。

五湖收拾看花眼,归去青山好著书。

透过这噙着泪水的洒脱,我们不难聆听到发自内心的无比沉重的人生之叹,在这洒脱中,分明隐含着人生的大失落、理想的大幻灭和命运的大悲哀!

黄慎走了。尽管不知所终,后人仍然把他列入扬州八怪。endprint