为了那些绝望的眼神

2014-07-24李雅民

◆ 李雅民

为了那些绝望的眼神

◆ 李雅民

当医生的,你知道他最高兴的事情是什么吗?是看着一个生命垂危的病人愁眉苦脸地走进来,经过你的治疗,他康复后欢笑着离开,那个快乐的背影,是对你人生最好的赞美。

相反,对医生而言,最痛苦的事情又是什么?是面对前来求医的绝症病人,你明知他危在旦夕,这世界上只有你能挽救他的生命,可你却因某一原因,不得不告诉他你爱莫能助时,病人那种绝望的眼神和表情,让你受不了。按说他的生死和你没关系,病在他身上,是他自己得的,但你是医生啊,他是冲着你来的,你心里就有了一种深深的内疚。

我是天津市第一中心医院东方器官移植中心的医生,十几年来,因器官短缺,我总得面对病人那绝望的眼神,尽管多年来我已见惯了生死,但那种眼神仍然是让我受不了。于是,我们几位医生做出了一个决定,放下架子,脱掉白大褂,去各大医院寻找刚刚进入到脑死亡阶段的遗体,在人家家属最悲伤、最痛苦的时侯,动员人家捐献出遗体的器官。那一刻,你知道会用怎样的眼神来看待我们吗?是不理解,是鄙视,甚至是愤怒:“走走走!我们痛苦得快死了,你敢跟我来说这个!”

新兴的科学,伟大的事业

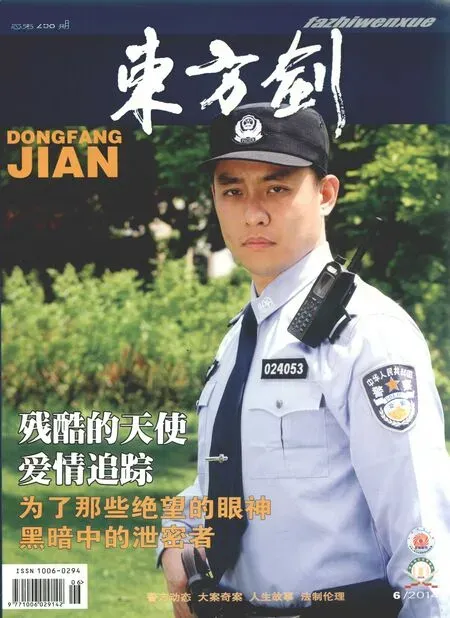

我叫邓永林,年近五旬,天津市第一中心医院东方器官移植中心常务副主任。

肝移植手术,医学的巅峰,直至上世纪九十年代初期,对我们来说还是一个陌生的领域。那么复杂的大手术,我们能掌握吗?国内顶尖的一些老专家攻关搞了半辈子,最后也没搞上去,有的术后成活了几天、十几天,就被当作重大突破来报道,因此肝移植手术我们想都不想。

后来,从日本留学归来的沈中阳,也就是我们现在的院长,突然提出要做肝移植手术,全院都惊呆了,问这可能吗?就你沈中阳一个毛头小伙子?

没想到,他成功了。1995年一台由他在本院积极组织和推动的肝移植,术后患者活了将近11年。1998年,沈中阳博士在本院创建了中国第一家器官移植中心,仅9月28日至30日,连续3天做成4台手术,把我们一下子带进肝移植这个世界医学最高的领域。

起初,我们还曾担心,开展这么大的手术,能否拥有充足的病员?那时我们不知道中国存在着数十万肝病患者。加之那时过去不成功的肝移植被人们知道的太多,患者对本国医疗水平还持怀疑态度。为增强患者对肝移植的信心,我们有时还得到相关的医院、比如京津两地的传染病医院去做宣传和沟通的工作。在那里,我们才发现中国具有那么多亟需肝移植治疗的病人,才意识到沈中阳博士为什么要那么狂热地开展中国的移植事业。

东方器官移植中心的业务很快发展起来,各地患者蜂拥而至,多到应接不暇的程度,连医院附近的小宾馆、招待所都住满了等待移植的患者和家属。肝病终末期患者,最有效的治疗方法就是肝移植,那些年我们干得非常痛快,好多病人,有的已经肝昏迷,有的大咯血奄奄一息,被人用担架抬来,经肝移植治疗,他们就像是换了一个人,重新充满了活力,欢笑着自己走出去。我们东方器官移植中心搞过几届特殊的运动会,运动员全是通过我们肝肾移植后康复的病人,他们都曾被医学宣判过“死刑”,是我们在鬼门关前截住了他们。望着他们重获新生的笑脸和矫健的身影,是我们医生最幸福的时刻。当医生为什么?为挣钱养家,更为救死扶伤,试问这世上干什么能让人觉得自己伟大和光荣?就是救死扶伤。10年来经我主刀肝移植的病人已有800多个,他们绝大多数活得很好,也让我自己觉得活得很成功。外科医生无影灯下的职业生涯是有限的,我有心在未来的10年里做更多的手术,救活更多的绝症病人,不想供体的短缺卡住了器官移植发展的脖子。

岂能总是眼睁睁看着病人死去

时间跨入新世纪,肝移植在中国大陆的规模迅速扩展。其原因,一是中国大陆器官移植技术逐渐接近世界发达国家的水平,患者极大程度地信任了像我们东方器官移植中心这样的医生(过去好多患者恐惧肝移植);二是中国改革开放后人们富裕了,很多人付得起医疗的费用(肝移植自费部分数额巨大,以前好多患者无力支付),因此前来就医的人越来越多。

病员增多,规模扩大,按说这有利于中国大陆肝移植事业的发展。但问题是,过去中国大陆仅两三家医院做肝移植手术,病员也不是很多,即使那样,供体也得等上一段时间才能用上。如今全国好多医院都在开展肝移植,病员比七八年前多了数十倍,供体自然变得非常紧缺。尤其近几年,国际政治的原因,让供体紧缺的程度雪上加霜。

供体紧缺,遭殃的是患者。任何患者,不到万不得已,全都舍不得放弃自己的器官,当他(她)想要接受移植时,病情都已到终末期,即特别危险的时刻。尤其肝病,它不像肾病用透析、肺病用呼吸机、心脏病用支架或起搏器,多少还能维持上一段时间,肝病没有能支撑它继续工作的医疗设备,恶化到最后唯一的办法只有移植,而且是急不可待。因为,肝病终末期,人体虚弱得像是掉在地上的一根枯草,一阵轻风都能把它刮跑。比如仅是一个鼻道出血,就能要了病人的性命,因为肝脏没了凝血的功能;比如一口没有嚼碎的食品,能让病人食道血流如注,因为门静脉堵塞,把食道血管撑得薄如蝉翼。因此,对于肝病患者,肝移植刻不容缓。可惜供体紧缺,每个病人都得等待,因为他们得排队,而即使排在最前面的,也有等不到供体到来就已逝去的可能。

就说现在,住在我们东方器官移植中心病房等待着器官移植的患者就有60多个,登记后等待在家里的患者多达几百个。他们艰难地等待在生死的边缘上,真的是度日如年。他们求生的欲望是那么的强烈,全都用企盼的眼神看着你,求你尽快给他手术,他们多是上有父母,下有儿女,好多还是家中的顶梁柱。我何尝不想满足他们的愿望?但我没有足够的供体。每当我不得不实话实说时,他们眼里、他们的表情顿时变得非常绝望。有些病人,为他们着想,我不得不告诉他们的家属说,别再住院了,你家病人已无等待的时间。夹个儿?不可能,住在这里的全是重症患者,他们的生命也都危在旦夕,已经等待了几个月。“得,家里死去吧。”病人心里相当明白,医院都不愿收他(她)了,结局还用说?当他(她)离开你时,那绝望的眼神让你心酸。有时有些病人会“扑通”给你跪下,有的连家属一起跪成一片,每当这时,我会难受得什么话也说不出,一句“别这样”,赶紧逃之夭夭。好多病人,因等不到供体,死在病房里。作为医生,明知没有供体不是医生的错,但也会内疚,因为他是冲你来的。

国家卫生部门统计,中国大陆需要器官移植的肝病患者多达30万人,每年肝移植的数量仅有2000例左右;靠做血液透析维持的肾病患者约有100万人,每年肾移植的数量最多只有4000例。中国大陆所有需要器官移植的患者加起来约有150万人,每年只有1万人能够做上手术。器官移植供需紧张程度为1∶150,国家卫生部门知道这一现状,问题是相关法律的建设,远远落后于中国大陆器官移植事业发展的速度,谁都束手无策。

2010年3月,肝病患者盼来福音,国家卫生部正式委托中国红十字会,在天津开会启动了全国十省市人体器官捐献试点工作,即向社会开源,动员人们奉献爱心,身后捐献器官,以补器官移植巨大的缺口。天津是试点城市之一,为此我们东方器官移植中心专门设立了一个器官捐献办公室。

可问题是,器官捐献,过去没人听过,整个社会知之甚少。按说首要的工作是得先宣传,但我们等不及了。你想,要想等到社会上全都知道、并理解了器官捐献的意义、主动向红十字会捐献器官,那得等到什么年代?又得多死多少患者?于是我们决定主动出击,去各个医院,为我们的病人去寻找那些刚刚进入了脑死亡的遗体。

难,真的是太难了

众所周知,家人病逝,或因车祸不治,其家属精神最痛苦的时刻,是刚被宣布死亡的时候,而我们就得在那一时间,去动员人家捐献出死者的器官,其难度可想而知。

俗话说,讨要东西开口难。我们这里医生都是外科精英,个个谦谦君子,平时连找人借件东西都会不好意思,很难想象去和毫不相识的人商谈器官捐献的事情,他们怎样开口?派谁去?招募几个能说会道的“劝捐人”?不行,“劝捐人”以挣佣金为目的,功利心重,弄不好就把事情办走了味儿;再说“劝捐人”也不懂医学,无法识别谁是、以及什么时候会是理想的器官捐献源。想来想去,还是我们自己去吧,最后器官捐献办公室除了我,还有张玮晔医生、蔡金贞博士和赵颖护士。张医生、蔡博士是我们外科的主力,从此他们有手术时上手术,没手术时白大褂一脱就成了一个令人生厌的“劝捐人”。

为何令人生厌呢?因为在中国大陆,特别是在北方地区,“完尸”的意识仍在严重地左右着人们的思想。好多人认为,我亲人死了,再给他开膛破肚是对他的不尊重,甚至是不忠不孝的表现。还有人把超生、变卖等概念拉进来,因而激烈地排斥器官捐献。

硬着头皮上吧,沈中阳院长鼓励我们说:“一定要放下架子,丢人不要紧,受人侮辱也别怕,不全是为了我们的病人吗?日本刚搞器官捐献时工作也难开展,1991年我在那留学时,亲眼看到美国一位获得过诺贝尔奖的科学家,为推动日本器官移植事业的发展,亲自到日本国会和街头去演讲。我们搞器官移植的医生做的就是这份工作,我们不去谁去?”

于是,我们开始去做求人的事了。

首先,我通过我的同学和朋友,分头去拜访包括县级医院在内各个医院的神经科主任,喝酒、拉关系,求人家一旦发现脑死亡、器官符合移植条件的人选后,赶紧电话通知我,只需告我信息,劝捐的工作全由我们做。

不久,工作在天津某医院的一位同学深夜打电话告诉我说,20多岁的一位男子,车祸导致脑死亡,现靠呼吸机维持着心跳。

我一听,非常兴奋,年轻,刚刚脑死亡,多好的遗体器官源?天一亮,我就带着器官捐献办公室的几个人和市红十字会的同志赶到那家医院。

这里有必要说明的是,我国尚无《脑死亡法》,鉴定死亡的标准是心死亡。但从医学角度讲,脑死亡即是生命的死亡,尽管在仪器和药物的支持下还有心跳的迹象,它一般最多也就维持上五天,而且绝不会有逆转过程。西方建有《脑死亡法》的国家,病人一旦出现脑死亡,医生立即依法终止治疗,撤走所有抢救设施,不再浪费国家的医疗资源。而在我们这里,病人脑死亡后,除非家属同意,否则医生不敢中止对“病人”的“抢救”。对器官移植而言,此时死者的器官是最理想的供体,因为器官还有供血,持有一定的活力。但对不懂医学的家属而言,他们不认为家人已去,或是还企盼着奇迹的出现。这时你跟他们谈器官捐献,说白了就是以劝捐的口吻索要其亲人的器官,岂不自找难堪?可明知是很难,但也必须得上。因为死者器官可用的时间也就这几天,若等死者自己转入心死亡,其器官或因极度衰竭、或因药物损害,就失去了可利用的价值。

我们小心翼翼地接触死者和家属,悄悄地查看死者是否真的脑死亡,同时在其亲属间察颜观色看谁是理想的切入口。

那天,我们选择了死者的父亲。我们不敢说我们是医生,更不敢穿白大褂,我们只说自己是市红十字会器官捐献协调员,向人家讲明器官捐献能够救人的伟大意义,动员人家让儿子的生命在他人的身体里延续,当然也讲这是国家允许的做法,市红十字会会给一定的经济救助,比如减免死者的医疗费。还好,不知哪句话打动了那位父亲的心,反复思考后同意捐献儿子的器官。

我们没想到,一位农民的思想竟然如此开明。兴奋之余,立刻将遗体运送到我们医院;立刻选好一名肝病患者,兴高采烈地告诉他准备接受手术,患者一听欣喜若狂,比中彩票大奖还高兴。

岂料,就在这时,死者的姑姑和舅舅站出来激烈地反对,说器官没了,传出去会被村人们说成是把孩子的遗体给卖了,甚至诬蔑我们不怀好心。我苦口婆心的开导,一遍遍真诚的请求,甚至让他们去看看我们那些瘦得皮包骨的重症病人,以勾起他们的同情心。后来他们同意了,但又提出一个非常苛刻的条件,那就是要高价。

这下我为难了。根据卫生部和红十字会制定的政策,为弘扬器官捐献的精神和奖励这种奉献的行为,红十字会可以给捐献者及其家属一些困难救助,其数额设有上限。这家提出的数额远远超出规定的上限,让人就有了买卖的感觉。按说其超出的部分,接受供肝的患者支付得起,但我不能让这一伟大的事业,从一开始就染有铜臭的气味儿,因此我不得不放弃了之前所有的努力。

没过几天,我们第一中心医院出现了一例脑死亡。死者男性,54岁,脑动脉瘤突然大出血。院里一位领导提醒我说:“这是一位现役军官,背景挺深的,最好你别去碰他。”我嘴上答应着,心里却想管他呢,我那儿那么多的病人等着器官救命呢,没准儿军人的家属好说话。于是我们器官捐献办公室的人就去和其家属联系,不想对方告诉我们说:“器官捐献的事我们知道,但免谈。”

后来经验告诉我们,越是有地位、有身份、住在大医院的人,死后其家属反倒不同意器官捐献,因为他们不差钱,不需要红十字会的困难救助。

再过不久,第一中心医院又出现了一例脑死亡。死者是一位农民工,工伤致其颅脑严重损伤,手术抢救,最终还是没能留住他的生命。我们去调查,得知此人生活贫困,想多半会需要红十字会的困难救助。不想一接触,他的工友们根本就不允许我们见到死者的家属,原因是他们要留着尸体和老板打官司。

屡战屡败,为提高成功率,我们把网撒向外省市,蔡博士家在南方,通过他老家的关系,我们在福建、广西一些县医院布下了“眼线”。

一次,福建泉州某县医院蔡博士的一位同学给他打来电话,说有一例脑死亡,而且经沟通,死者的丈夫和父母表示愿意捐献器官。我一听,当即对蔡博士等人说,你们现在就去。什么?当日航班只剩头等舱了?头等舱就头等舱,病房那有个病人马上就要不行了。蔡博士、赵颖和市红十字会的人,带着所有的手续和盛放器官的装备上了飞机,乘客们奇怪:这都是什么人?坐头等舱,衣着如此随便?他们走得太仓促——一年多来,我们总是这样,24小时备战,一接相关的电话,立刻医院集合,立马乘车出发,

到泉州后,不知怎么走,东跑西颠靠手机的GPS才找到那家医院。死者是年轻女性,符合器官移植的条件,也果然如那大夫所述,其丈夫和父母同意器官捐献。南方人思想比较开明,也比较务实,人没了,得点困难救助解决家中一些实际问题不好吗?蔡博士想这回成了,赶紧给我打电话,我这边赶紧安排等着接受手术的病人。然而万没想到,半路突然杀出一个死者的姐姐,态度野蛮至极,死活不同意让她妹妹器官捐献,她咆哮着说:“你们现在跟我来提关注社会了?我妹妹是被人欺负死的,她挨欺负的时候有谁出来关注过她!”得,她把对社会的不满,全都撒在我们身上。按照国家的规定,只有死者直系家属全都同意,我们才可能实施器官捐献,但我们院长沈中阳还是主张做到让兄弟姐妹也同意,他不想授人以柄,让器官捐献这一光荣的事业刚一起步就被坏人利用。结果,蔡博士一行垂头丧气地回到天津。

后来经验告诉我们,凡是带有纠纷的死者,甭想动员他们捐献器官。就连交通肇事、这一西方发达国家用得最多的器官捐献源,在中国大陆反倒成了器官捐献最大的一个难点,因为涉及到赔偿,警方要等伤员心脏死亡后进行尸检,一尸检,所有器官不可再用。

难,实在是太难了,接连碰壁,一次次地狼狈而归。我们在外科同行面前被尊为专家,在我们病人面前被奉若神明,可在劝捐的行动里,我们却饱尝死者亲属们的白眼、痛斥,甚至是谩骂和攻击,他们不知道我们是杰出的外科医生(我们也不敢告诉他们),没准儿还当我们是器官贩子。

赵颖女士是我们器官捐献办公室联络员,每次行动她都冲在前面,每次受挫她也首当其冲。一次,就在我们医院,对方是一个农村妇女,为守病人长期睡在医院楼道洋灰地上,不洗澡、不换衣裳,口味儿冲天。赵颖那么时尚的一名女性,为笼络其感情,紧挨着她坐在地上,姐啊姐的和她说话。岂知那妇女毫不领情,“走!别挨我,什么器官捐献,我不想再见到你!”口水喷溅到赵颖脸上,最后还被她推搡。

我们怎么啦?若不是为了我们的那些患者,我想我们一次也受不了。

精诚所至,金石为开

几年下来,碰壁无数次。之所以能让我们坚持下来,是因为也有成功的时候。

一次,天津某县医院一位医生给我打来电话,说有一位小伙子自己开车撞到树上,现已脑死亡。当时我有事走不开,立刻派蔡博士、赵颖随市红十字会的同志赶赴那家医院。

到那儿之后,死者的妻子和母亲正在抚尸痛哭,仪器上心跳的曲线仍很明显,她们死也不信自己的亲人已经远去。蔡、赵伸出手去和她们一起按摩尸体,像聊家常一样听那娘俩的倾诉,从其倾诉中了解死者家庭的情况,同时借按摩看尸体是否还有生理反应。那娘俩悲痛欲绝,蔡、赵二人哪敢提出捐献的事?他们溜到病房外,找死者的父亲和叔叔谈话。死者家庭困难,几天的抢救欠了医院的治疗费,家中还有一个不到两岁的孩子,得知器官捐献可让死者家庭得到来自红十字会的一笔困难救助,同时还能让另两个濒危死亡的人(肝、肾分别移植)重获新生,死者父亲心里激烈斗争着,一言不发。那位叔叔一口回绝,推说死者的母亲和妻子绝对不会同意。蔡、赵二人怕谈崩了,好言好语地撤出来,住进医院对面小招待所。

第二天一早五点多钟,蔡、赵二人就往医院里跑。刚到电梯门口,碰巧死者一家人从电梯里出来。一家人毅然决然地说:“我们不捐,我们还在治疗着呢,我们已经痛苦得要死,你们怎么还能在这种时候跟我们谈这种事?走吧你们,别来了!”兜头一盆凉水,既不敢说你们那是幻想,病人早已死亡;亦不敢说你们再想想,激起对方更强烈的反感。他俩只是说:“我们真的是在为你们着想,既帮助你们走出眼前的困境,也帮助我们那些肝、肾患者寻找器官。我们都有自己的工作,干这事纯属尽义务,不挣一分钱。你们不同意,我们就尊重你们的意见。但我们并没白来,至少是让你们知道了这个世界上还有器官捐献这回事。假若你万一想要我们帮忙时,一个电话,我们还会再来。”说完,蔡、赵二人扭头就走,当时正下着大雨,他俩没带雨具,就在大雨中一步步走出。死者的家属们打着伞,一直目送着他俩的背影。

蔡赵二人上午10点钟回到本院,中午死者父亲突然给赵颖打来电话,说:“你们想要做成这件事的话,下午两点前必须赶到这里,我儿子马上就要不行了。”我一听兴奋得不行,立刻亲自带队赶往那家县医院。

到那之后,捐献的事情不用再说,只是死者的妻子嫌困难救助金太少,说:“就这么一点钱,够什么的?”我们的赵颖立刻开导她说:“我们这是义务捐献,绝非器官买卖,可以讨价还价。红十字会给您的钱虽然不能解决你家所有的问题,但是非常干净的,您花着理直气壮。假若染有买卖的色彩,那钱您花着舒坦吗?”

关键时候,死者的姐姐一句话打破僵局,她说:“这是件伟大的事情,你们别再讨论这个问题啦。”

为抢时间,摘取器官的手术,就由张伟晔、蔡博士两位医生在那家医院里进行。当所有手续全都依法办完后,由死者的主治医生撤下了呼吸机。监视屏上,心跳的曲线很快变成一条直线,主治医生去向家属宣布死亡的时间。我国没有《脑死亡法》,摘取器官的手术必须要等到心死亡后才能进行。肝、肾器官摘取下来,质量很好,电话立刻打到中心那边,让等待在手术室里的医生开始对病肝的摘除术。躺在手术台上的患者病情已重到肝昏迷,命悬一线之际,得到了我们为他争取到的这副供肝。

完事还说死者这边。手术结束后,器官装箱运走,张伟晔、蔡博士两位医生仔细地修复遗体,同时还像殡仪工那样对遗体从头到脚的予以清洗,包括修剪指甲,包括美容美发、更换新衣。这些活儿我们可以雇人来做,但我们偏要自己动手,一为表示我们对死者的尊重;二为表示我们对家属的诚意。最后,家属对我们所做的一切非常满意。

这件事,像兴奋剂一样激起我们继续坚持下去的信心。是吃了不少苦,是受了不少委屈,但一看到因我们的努力救活的病人,就感到全都值了。

几年下来,我们到处劝捐,到处碰壁。自2010年1月起,至今年2月28日,我们劝捐270例,其中成功的仅有74例。但就这74例,让我们救助了63名肝病绝症患者和129例肾病绝症患者,外加一例心脏病绝症患者。193位患者啊,能坐满一个小礼堂了,想想他们原本都是岌岌可危的绝症患者,就因我们能够厚着脸皮去为他们争取来供体,他们才有了生的希望,我们还是蛮高兴的,

觉得自己所从事的这项工作意义非凡——外科医生,救死扶伤的信念不能仅局限在手术刀上。

还好,随着脸皮的越来越厚,我们主动出击的次数越来越多;随着经验的积累,成功的案例也越来越多。比如,2010年我们劝捐31例,成功的仅6例;2013年到现在,我们劝捐109例,成功者多达36例。近两年,我们国家开始着手改变器官捐献被动的局面,尝试着建立类似西方发达国家那样的国家器官捐献和移植体系。这是肝、肾病绝症患者的福音,也是我们这些另类“劝捐人”的福音。我们期盼着供体能够多到让我们这些医生能够安心地呆在手术室里做手术。但我们也清楚这期间还需走过一段很长的路,为了拯救我们的病人,为了少看那些绝望的眼神,我们这劝捐的工作还得继续走下去。

发稿编辑/姬鸿霞