坡向、坡位对杉木马尾松混交林水源涵养功能的影响

2014-07-23张昌桂

张昌桂

(福建省连城县营上国有林场,福建 连城366210)

杉木(Cunninghamia lancceolata)和马尾松(Pinus massoniana)是我国南方最重要的两种用材树种,对南方山地人工林森林生态系统的构成及森林生态效益的发挥具有重要的作用[1,2]。由于长期不合理的经营,我国南方杉木连作经营所引起的生产力下降、地力衰退、水土流失等问题日益突出[3]。如何维护杉木人工林林地生产力,提高其生态效益,成为我国南方林业工作者需解决的难题。

水源涵养能力是森林生态效益的一项重要指标,杉木人工林水源涵养能力的高低,直接关系到南方林分水土保持能力及林地的可持续经营[4,5]。近年,学者们主要研究不同林分类型、抚育措施、林龄及立地条件对人工林水源涵养功能的影响,而不同地形因子对杉木马尾松混交林林分水源涵养能力的研究较少[6-9]。鉴于此,本文以4年生杉木马尾松混交林幼林为研究对象,分析不同坡位及坡向对其林冠层、灌木层、草本层、凋落物层以及土壤层水源涵养能力的影响,以期为提高杉木人工林的生态效益提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地位于福建省连城县塘前乡罗地村长岭8 林班6 大班1 小班,隶属戴云山中山带长坡下部,116°52'20″E,25°47'30″N,海拔约560 -700 m。该地年均气温13.8 -19.5 ℃,最高气温38 ℃,最低气温-4 ℃,年平均雨量1700 mm,年平均日照时数1760 h,年平均相对湿度78%,全年无霜期约291 d。林地土壤为红壤,呈微酸性,土层深厚、疏松、肥沃,排水良好。

杉木马尾松混交林为2009年营造的林分,初始造林密度为1800 株·hm-2,坡度18 -20°,前茬为杉木皆伐迹地。造林方式为植苗造林,造林后第1年采取全铲抚育,扩穴通带;第2年全铲抚育;第3、4年全劈抚育。林分灌木主要有黄瑞木(Cornus stolonifera)、盐肤木(Rhus chinensis)、山苍子(Litsea cubeba)、枫香(Liquidambar formosana)及山乌桕(Sapium discolor)等;林下草本主要有白茅(Imperata cylindrica)、淡竹叶(Lophatherum gracile)、铁芒萁(Dicranopteris dichotoma)、地稔(Melastoma dodecandrum)及高粱泡(Rubus lambertianus)等。

1.2 研究方法

1.2.1 样地设置及样品收集 2013年5月,全面踏查杉木马尾松混交林,不同坡向(东坡、西坡)、坡位(上坡、中坡及下坡)各设置3 个20 cm×30 cm 样地,共18 个样地,并测定样地坡度、海拔及土壤理化性质等基本指标。采取每木调查,分别测量各样地杉木马尾松胸径及树高,并依此计算林分蓄积量(表1)。确定每一样地平均木2 株(杉木与马尾松各1 株),伐倒后分别测量其鲜枝叶重,并取部分鲜枝叶带回室内测定持水量。在每块样地内设置4 个2 m×2 m 小样方用于收集林下灌木,同时设置4 个1 m×1 m 小样方用于收集林下草本层植物样品及凋落物样品;称量每一样方样品鲜重后,取部分样品带回室内测定持水量。在每块样地中部挖取土壤剖面3 个,用土壤环刀分别取各土壤剖面0 - 20 cm、20 - 40 cm 及40 -60 cm土壤,每土层设3 个重复,带回室内测定土壤持水量。

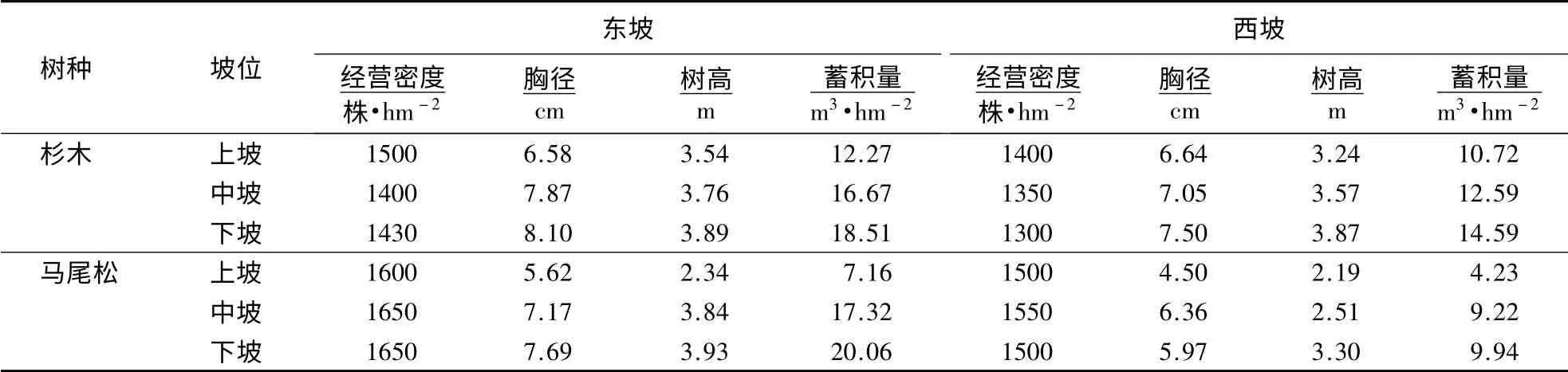

表1 不同坡向、坡位杉木马尾松混交林生长概况Table 1 Growth of young C.lanceolata and P.massoniana mixed forest in different aspect and slope position

1.2.2 水源涵养能力测定 将林冠层、灌木层、草本层及凋落物层鲜样品置于纱袋中浸水24 h,取出静置至无重力滴水后立即称重(W1),然后将样品放置于烘箱中以80 ℃烘干至恒重(W2),样品最大持水量=W1-W2。将环刀置于水中吸水12 h 后称重,去盖后放置于干燥的沙中,2、48 h 后分别称重,取土样放于烘箱中以105 ℃烘干至恒重,计算土壤最大蓄水量及土壤有效蓄水量[6,10]。

1.2.3 数据处理 数据经Excel 分析处理,并通过DPS 7.05 对结果进行方差分析。

2 结果与分析

2.1 不同坡向、坡位杉木马尾松混交林林冠层枝叶水源涵养功能差异

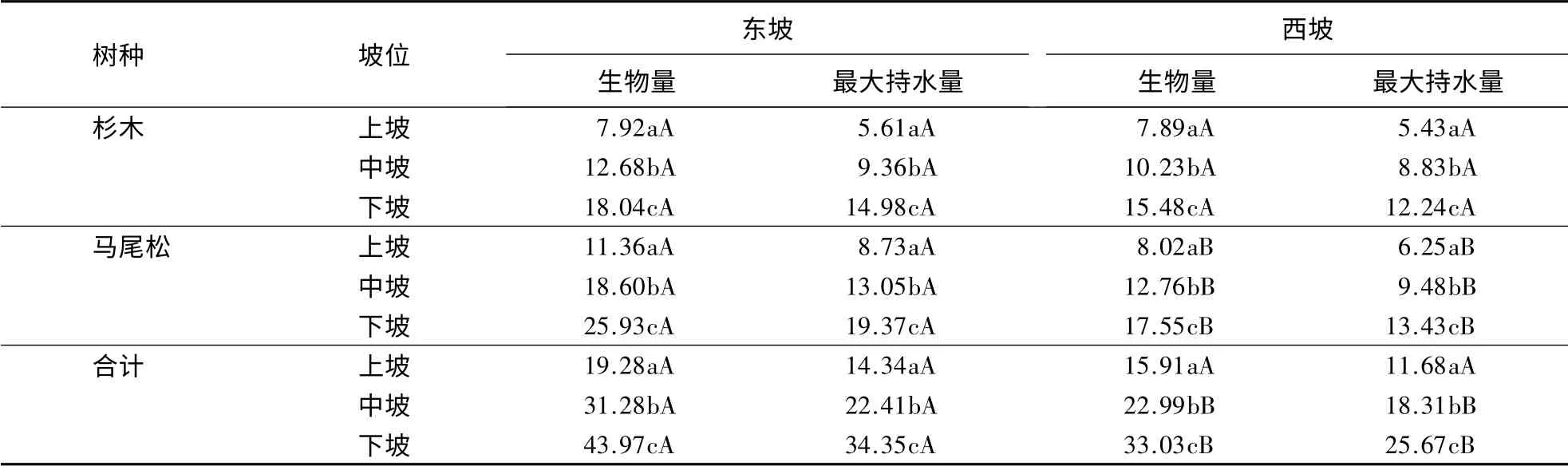

不同坡向、坡位对杉木马尾松混交林林冠层枝叶水源涵养能力影响不同(表2)。由表2 可知,林冠层枝叶生物量及最大持水量在同一坡位不同坡向均为东坡>西坡,其中东坡位上坡、中坡及下坡林冠层枝叶生物量分别比西坡提高了21.82%、36.06%和33.12%,最大持水量分别比西坡提高了22.77%、22.39%和33.81%。同一坡向不同坡位林冠层枝叶生物量及最大持水量随着坡位下降均呈上升趋势。东坡位杉木上坡、中坡及下坡林冠层枝叶生物量分别比西坡提高了0.38%、23.95%和16.54%,最大持水量分别比西坡提高了3.31%、6.00%和22.39%;马尾松上坡、中坡及下坡林冠层枝叶生物量分别比西坡提高了41.65%、45.77%和47.75%,最大持水量分别比西坡提高了39.68%、37.66%和44.23%。

表2 不同坡向、坡位杉木马尾松混交林林冠层枝叶生物量和最大持水量1)Table 2 Biomass and maximum water holding capacity of canopy layer of young C.lanceolata and P.massoniana mixed forest in different aspect and slope position t·hm -2

方差分析表明,不同坡位及坡向对杉木马尾松混交林林冠层枝叶水源涵养能力的影响具有一定差异。上坡位不同坡向间混交林林冠层枝叶生物量及最大持水量、杉木及马尾松林冠层枝叶生物量及最大持水量差异均不显著;而中坡位和下坡位不同坡向间混交林林冠层枝叶生物量及最大持水量、杉木及马尾松林冠层枝叶生物量及最大持水量差异均显著。同一坡向不同坡位混交林林冠层枝叶生物量及最大持水量、杉木及马尾松林冠层枝叶生物量及最大持水量两两坡位之间差异均显著。

2.2 不同坡向、坡位杉木马尾松混交林林下植被层水源涵养功能差异

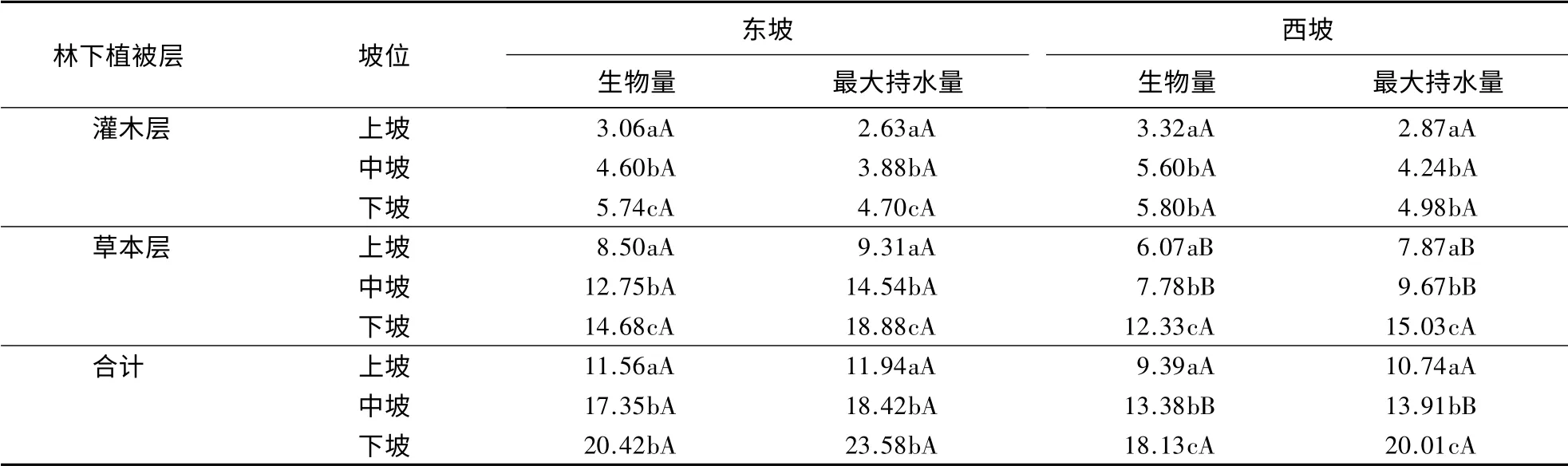

不同坡向、坡位杉木马尾松混交林林下植被层的植被种类和数量均存在差异,因此其水源涵养能力也存在差异(表3)。由表3 可知,东坡位混交林林下植被层生物量及最大持水量均大于西坡,其中东坡位上坡、中坡及下坡林下植被层生物量分别比西坡提高了23.11%、29.67%和12.63%,最大持水量分别比西坡提高了11.17%、32.42%和17.84%;东坡位灌木层生物量及最大持水量均小于西坡,其中东坡位上坡、中坡及下坡灌木层生物量分别比西坡降低了7.83%、17.86%和1.03%,最大持水量分别比西坡降低了8.36%、8.49%和5.62%;东坡位草本层生物量及最大持水量均大于西坡,其中东坡位上坡、中坡及下坡林下草本层生物量分别比西坡提高了40.03%、63.88%和19.06%,最大持水量分别比西坡提高了18.30%、50.36%和25.62%。同一坡向不同坡位杉木马尾松混交林林下植被层生物量及最大持水量均表现为:下坡>中坡>上坡。东坡位下坡林下植被层生物量分别比中坡、上坡提高了15.03%、43.39%,最大持水量分别比中坡、上坡提高了28.01%、49.36%;东坡位下坡灌木层生物量分别比中坡、上坡提高了19.86%、46.69%,最大持水量分别比中坡、上坡提高了17.45%、44.04%;东坡位下坡草本层生物量分别比中坡、上坡提高了13.15%、42.10%,最大持水量分别比中坡、上坡提高了22.99%、50.69%。

方差分析表明,不同坡位、坡向杉木马尾松混交林林下植被层水源涵养能力差异不同。就同一坡位不同坡向而言,东坡位中坡林下植被层生物量及最大持水量与西坡相比差异显著,上坡及中坡林下草本层生物量和最大持水量与西坡相比差异显著,其余坡位植被层不同坡向间水源涵养能力差异不显著。就同一坡向不同坡位而言,东坡位林下灌木层及草本层生物量及最大持水量3 个坡位之间两两差异显著,东坡位上坡林下植被层生物量及最大持水量与中坡和下坡相比差异显著;西坡位林下植被层生物量及最大持水量3 个坡位两两之间差异显著,西坡位上坡灌木层生物量及最大持水量与中坡、下坡相比差异均显著,西坡位林下草本层生物量及最大持水量不同坡位间两两差异显著

表3 不同坡向、坡位杉木马尾松混交林林下植被层生物量和最大持水量1)Table 3 Biomass and maximum water holding capacity of undergrowth layer of young C.lanceolata and P.massoniana mixed forest in different aspect and slope position t·hm -2

2.3 不同坡向、坡位杉木马尾松混交林凋落物层水源涵养功能差异

凋落物层对森林生态系统的水源涵养功能具有重要影响。不同地形条件杉木马尾松混交林凋落物层水源涵养能力存在差异(表4)。就同一坡位不同坡向而言,东坡位上坡凋落物层生物量比西坡提高了24.57%,中坡及下坡分别比西坡降低了19.23% 和4.77%;东坡上坡最大持水量分别比西坡提高了25.95%,中坡、下坡分别比西坡降低了23.94%和8.46%。同一坡向不同坡位杉木马尾松混交林林下凋落物层生物量及最大持水量均表现为:下坡>中坡>下坡。东坡下坡位凋落物层生物量分别比中坡、上坡提高了35.49%、67.12%,最大持水量分别比中坡、上坡提高了26.46%、64.59%;西坡下坡位凋落物层生物量分别比中坡、上坡提高了23.94%、74.86%,最大持水量分别比中坡、上坡提高了12.98%、74.27%。

表4 不同坡向、坡位杉木马尾松混交林调落物层生物量和最大持水量1)Table 4 Biomass and maximum water holding capacity of litter layer of young C.lanceolata and P.massoniana mixed forest in different aspect and slope position t·hm -2

方差分析表明,东坡位中坡混交林林下凋落物层生物量及最大持水量与西坡相比差异显著,而上坡及下坡与西坡相比差异不显著;同一坡向不同坡位之间杉木马尾松混交林林下凋落物层生物量及最大持水量两两坡位间差异均显著。

2.4 不同坡向、坡位杉木马尾松混交林土壤层水源涵养功能差异

不同坡向、坡位对杉木马尾松混交林土壤层蓄水能力影响不同(表5)。由表5 可知,东坡位上坡土壤总蓄水量比西坡提高了4.43%,中坡及下坡比西坡降低了2.10%和3.33%。同一坡向随着坡位的下降土壤总蓄水量呈上升趋势。同一坡位相同土层不同坡向时,东坡位上坡所有土层、中坡0 -20 cm 土层土壤最大蓄水量和有效蓄水量均大于西坡;东坡位下坡所有土层、中坡20 -40 cm 土层、中坡40 -60 cm 土层的土壤最大蓄水量和有效蓄水量均小于西坡。东坡位上坡0 -20 cm、20 -40 cm 及40 -60 cm 土层的土壤最大蓄水量分别比西坡提高了5.69%、3.39%和4.07%,土壤有效蓄水量分别比西坡提高了5.50%、2.95%和13.47%;东坡位下坡0 -20 cm、20 -40 cm 及40 -60 cm 土层的土壤最大蓄水量分别比西坡降低了3.85%、3.14%和2.83%,土壤有效蓄水量分别比西坡降低了8.08%、4.18%和2.30%。同一坡向随着坡位的下降土壤层最大蓄水量和总蓄水量呈逐渐增加的趋势,而土壤有效蓄水量随着坡位下降呈现先增后减的趋势。其中,东坡位下坡0 -20 cm、20 -40 cm 及40 -60 cm 土层的土壤最大蓄水量分别比上坡提高了18.23%、9.20%和13.17%;中坡0 -20 cm、20 -40 cm 及40 -60 cm 土层的土壤有效蓄水量分别比上坡提高了13.40%、13.47%和8.99%。同一坡位随着土层深度的增加,土壤最大蓄水量及有效蓄水量均呈下降趋势,其中东坡位上坡、中坡及下坡0 -20 cm 土层土壤最大蓄水量与40 -60 cm 土层相比分别提高了28.09%、27.68%和33.82%,土壤有效蓄水量与40 -60 cm 土层相比分别提高了44.96%、50.83%和29.87%。

表5 不同坡向、坡位杉木马尾松混交林土壤蓄水量和有效蓄水量1)Table 5 Soil water storage and effective water storage of young C.lanceolata and P.massoniana mixed forest in different aspect and slope position

方差分析表明,土壤总蓄水量在同一坡位不同坡向间差异不显著,东坡同一坡位相同土层的土壤最大蓄水量及有效蓄水量与西坡相比也未达显著水平。同一土层不同坡位间土壤蓄水能力差异较大,其中就东坡位而言,下坡全部土层以及中坡20 -40 cm 土层的土壤最大蓄水量与上坡对应土层相比差异显著;中坡0 -20 cm 和20 -40 cm 土层土壤有效蓄水量与上坡及下坡对应土层相比差异显著。

2.5 不同坡向、坡位杉木马尾松混交林综合水源涵养能力

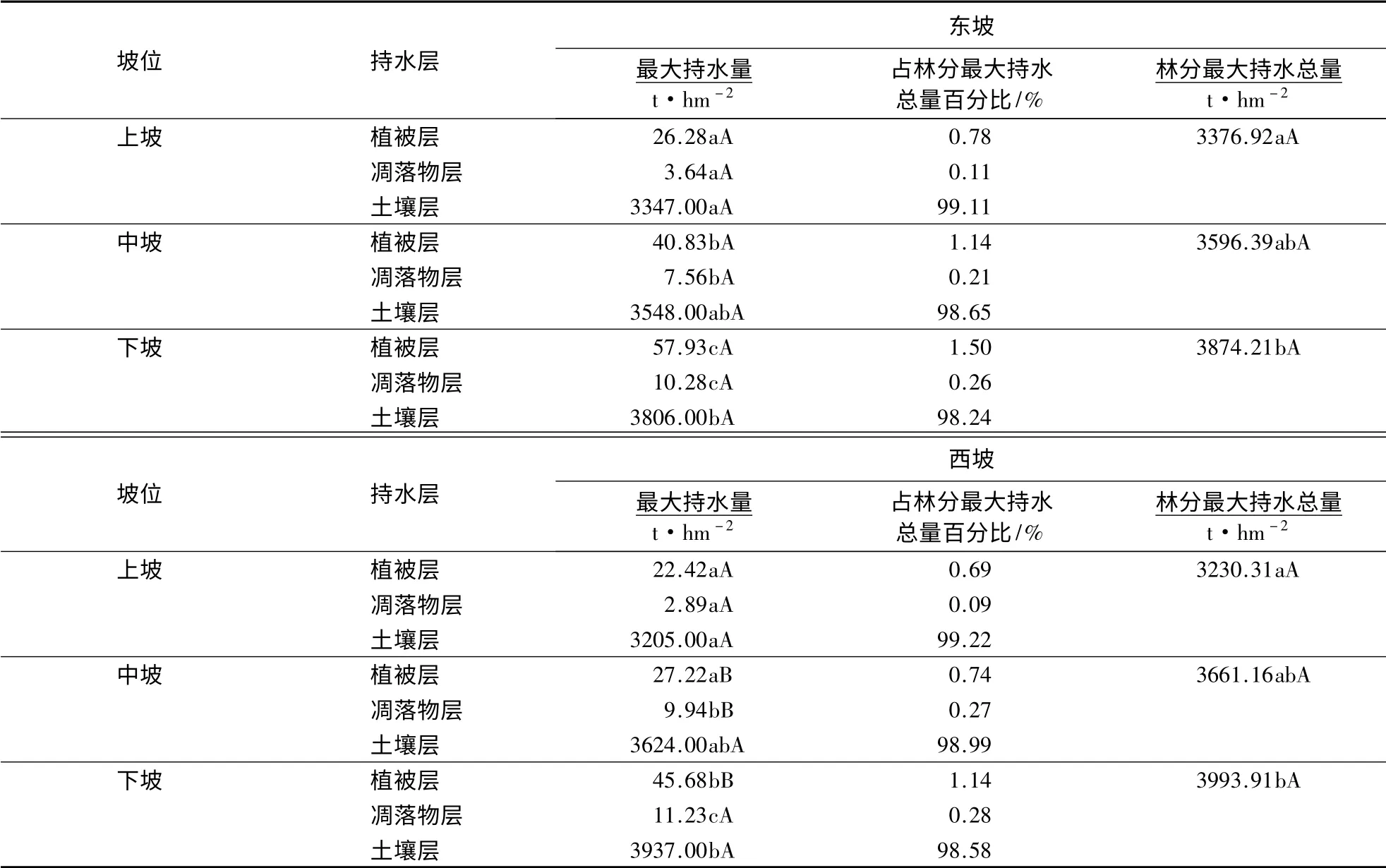

杉木马尾松混交林林分综合水源涵养能力可通过林分地上植被层、凋落物层及土壤层最大蓄水量之和进行评价。随着坡位的上升,林分最大持水总量呈逐渐下降的趋势(表6),其中东坡位下坡和中坡林分最大持水总量分别比上坡提高了14.73%和2.38%,西坡位下坡和中坡分别比上坡提高了23.64%和13.34%;东坡位上坡林分最大持水量比西坡提高了4.54%,东坡位中坡及下坡林分最大持水量分别比西坡降低了1.77%和3.00%。

不同持水层持水量占林分最大持水量比例见表6。由表6 可知,0 -60 cm 土壤层最大持水量占林分最大持水总量98%以上。其中,东坡比例稍低于西坡,随着坡位上升土壤层最大持水量占林分最大持水总量比例呈逐渐上升趋势。混交林地上部分植被层的最大持水量约占林分最大持水总量的1%左右,其中东坡比例略高于西坡,随着坡位上升植被层最大持水量占林分最大持水总量比例呈下降趋势。凋落物层最大持水量占林分最大持水总量比例最少,不同坡位坡向所占比例均小于0.5%,东坡位上坡凋落物层最大持水量占林分最大持水总量比例大于西坡,其余坡位均小于西坡,并且所占比例随着坡位的上升逐渐降低。

表6 不同坡向、坡位杉木马尾松混交林林分总持水量1)Table 6 Total water holding capacity of young C.lanceolata and P.massoniana mixed forest in different aspect and slope position

方差分析表明,不同坡向的林分最大持水总量间差异不显著,但上坡位林分最大持水总量与下坡位相比差异显著。

3 小结

森林是陆地生态系统最主要的组成部分,为森林生态系统内动植物的生长和繁衍提供了稳定的环境[11]。森林生态系统具有强大的水源涵养功能,在保障系统内生物多样性和生态系统稳定性等方面具有重要作用[11,12]。本研究表明,土壤层在森林生态系统的水源涵养能力最强,其最大持水量占林分最大持水总量比例最大,且随着坡位的下降逐渐升高,原因是下坡位土壤立地条件优于其他坡位,下坡土壤中丰富的有机质、腐殖质及微生物对土壤的持水能力具有促进作用[6,13]。林冠层及林下植被层水源涵养能力虽不及土壤层,但其截留雨水的能力能够避免雨水对地面的直接冲击,在减少水土流失方面具有重要作用[4,14]。同一坡位东坡林冠层及林下植被层持水能力均大于西坡,原因是东坡杉木马尾松混交林乔木及林下植被的生长状况优于西坡,因此东坡植被层对雨水的截留能力更强;除此之外,由于同一坡向不同坡位混交林植被层生物量随着坡位的降低而增加,从而导致混交林植被层持水能力由强到弱依次为:下坡>中坡>上坡。林下凋落物层的水源涵养能力与凋落物数量密切相关,而林下凋落物数量又和森林生态系统内植被种类及生长状况呈正相关,因此同一坡向不同坡位杉木马尾松混交林凋落物层持水能力由强到弱依次为:下坡>中坡>上坡;随着坡位的下降,东坡凋落物层持水量由大于西坡逐渐演变为小于西坡。

我国南方山地用材林以杉木和马尾松为主,长期的林地连作经营导致用材林生产力严重下降,且连作种植会导致林地地力衰退、森林生态系统的稳定性遭到破坏、林下水土流失现象日益严重,人工林林下植被数量和种类随着连栽代数的增加而逐渐减小[3,15]。本研究表明,随着杉木马尾松混交林林下植被层生物量的增加,林分整体水源涵养能力有所改善。因此,在人工林经营中应尽量减少人为干预力度,人工林近自然经营将会是未来林业发展方向之一。本文仅对不同坡位和坡向的4年生杉木马尾松混交林水源涵养功能进行了研究,在未来的研究中将继续开展不同混交比例、造林时间及混交类型等人工林的水源涵养功能的差异,为进一步提高杉木马尾松人工林的生态效益提供依据。

[1]黄承才,张骏,江波,等.浙江省杉木生态公益林凋落物及其与植物多样性的关系[J].林业科学,2006,42(6):7 -12.

[2]陈水莲,叶金盛,曾曙才,等.杉木等几种人工林凋落物持水特性研究[J].广东林业科技,2010,26(5):56 -61.

[3]蔡丽平,李芳辉,侯晓龙,等.木荷杉木混交林水源涵养功能研究[J].西南林业大学学报,2012,32(6):13 -18.

[4]李士美,谢高地,张彩霞,等.森林生态系统水源涵养服务流量过程研究[J].自然资源学报,2010,25(4):585 -593.

[5]陆珠琴,伊力塔,钱逸凡,等.浙江缙云公益林涵养水源、固土保肥效益评价[J].浙江农业学报,2012,24(1):92 -98.

[6]田月亮,张金池,李海东,等.不同林分类型土壤水分物理性质及其海拔效应——以浙江省凤阳山为例[J].水土保持通报,2013,33(1):53 -57.

[7]赵磊,王兵,蔡体久,等.江西大岗山不同密度杉木林枯落物持水与土壤贮水能力研究[J].水土保持学报,2013,27(1):203 -208.

[8]曾介凡,王忠诚,张展,等.不同林分林下枯落物持水功能研究[J].湖南林业科技,2013,40(2):24 -26.

[9]吕圣吉.杉木—木荷混交林土壤肥力与水源涵养功能的研究[J].安徽农业科学,2012,40(28):13844 -13846.

[10]刘蔚漪,范少辉,漆良华,等.闽北不同类型毛竹林水源涵养功能研究[J].水土保持学报,2011,25(2):92 -96.

[11]贺淑霞,李叙勇,莫菲,等.中国东部森林样带典型森林水源涵养功能[J].生态学报,2011,31(12):3285 -3295.

[12]黄进,张金池,陶宝先.江宁小流域主要森林类型水源涵养功能研究[J].水土保持学报,2009,23(1):182 -186.

[13]招礼军,刘思祝,朱栗琼,等.大容山自然保护区6 种林分土壤的水源涵养功能研究[J].广东农业科学,2012,39(6):75 -77.

[14]黄进,张金池,杨会.桐庐生态公益林主要森林类型水源涵养功能综合评价[J].中国水土保持科学,2010,8(1):46-50.

[15]郭明丽.杉木萌芽林更新为杉荷混交林后的水源涵养功能试验[J].华东森林经理,2007,21(1):26 -27.