考证热的挑战及高校的回应:杭州实证

2014-07-19熊远来邬陈米娜丁巧叶

熊远来 邬陈米娜 丁巧叶 王 炫 何 青

(浙江树人大学 人文学院,浙江 杭州 310015)

考证热的挑战及高校的回应:杭州实证

熊远来 邬陈米娜 丁巧叶 王 炫 何 青

(浙江树人大学 人文学院,浙江 杭州 310015)

通过实地调查发现,当前大学生考证热现象依然存在,且存有四个问题:一是对未来发展、证书作用认知迷茫,考证缺乏方向;二是考证态度散漫,缺乏自律约束;三是大部分考证属于应试考证,缺乏与证书相应的能力;四是很多学生顾此失彼,偏于考证而忽略了专业训练。这些问题给高校教育带来了一定挑战。高校可以从专业设置、专业训练、职业引导和管理服务四个方面对学生考证作出回应,即以市场为导向,调整专业方向;以素质为导向注重能力训练,避免持证者名不副实;以职业教育为导向,引导学生考证;以学校办学资源为基础,促进学生考证。

考证热;高校大学生;教学改革

在十四届三中全会提出要实行学历文凭和职业资格两种证书并重的制度后,全国各大高校逐渐掀起了考证热潮。近些年在高校扩招和毕业生就业难的情况下,大学生考证热现象更为普遍。在这种大背景下,考证热受到一些研究者的关注,其中最多的是探究考证热形成的原因,并形成了社会学文化资本论*杨跃:《大学生“考证热”的社会学分析》,《南京工业大学学报(社会科学版)》2006年第3期,第55-58页。*刘佳:《文化资本积累与转化视阈下的大学生考证热》,《理工高教研究》2009年第12期,第73-75页。*孙海波:《从社会学视角看大学生考证现象——文化资本的积累和与经济资本的相互转化》,《商业文化》2008年第8期,第21页。、管理学博弈论*潘云华、陈勃:《高校考证热的生成逻辑——博弈论视角》,《中国青年研究》2011年第4期,第71-74页。和教育经济学筛选假设理论*侯中岩:《基于筛选理论的视角看大学生“考证热”》,《烟台职业学院学报》2011年第12期,第8-10页。*李晖、廖传惠、王力:《基于Probit 模型的大学生考证热背后的教育信号实证研究》,《西南民族大学学报(人文社会科学版)》2011年第11期,第220-222页。等几种视角;其次是分析考证热中隐含的问题,如功利主义*杨晓、杨薇:《大学生考证的功利化现象剖析》,《现代教育科学》2006年第9期,第122-126页。、工具主义*齐亚飞:《析工具主义视角下的大学生考证热》,《潍坊教育学院学报》2011年第2期,第20-22页。和过度教育*唐琳、张胜利、周咪:《大学生“考证热”中的过度教育问题及其规避对策研究》,《企业家天地》2011年第4期,第91-93页。等;除此之外,研究者对考证的利弊或正负功*宋红岩、王克:《当前高校大学生“考证热”面面观》,《教育与职业》2003年第22期,第20-21页。*张赛斌:《大学校园“考证热”的社会学分析》,《湖南社会科学》2009年第3期,第172-174页。及对策建*张胜利:《大学生“考证热”现象分析及应对策略思考》,《当代教育论坛》2011年第9期,第13-14页。*史婷婷:《透析“考证热”对提升大学生就业竞争力的策略研究——基于济南市六所高校的实证考察》,《山东青年政治学院学报》2012年第5期,第53-56页。*潘云华、刘欢:《高校学生考证现状调查研究》,《教育评论》2012年第2期,第81-83页。*《人力资源社会保障部关于减少职业资格许可和认定有关问题的通知》,2014-08-13,http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/ldbk/rencaiduiwujianshe/zhuanyejishurenyuan/201408/t20140814_138388.htm。也比较关注。

最近,国务院取消了一些职业资格许可和认定,并且要求到2015年基本完成取消资格许可的工作。*《人力资源社会保障部关于减少职业资格许可和认定有关问题的通知》,2014-08-13,http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/ldbk/rencaiduiwujianshe/zhuanyejishurenyuan/201408/t20140814_138388.htm。但取消资格许可并非完全放弃职业资格制度,其目的之一在于规范职业资格证书,针对的是证书乱发、证多无用等现象。可以预见,清理、规范之后的职业资格考试将变得更加纯粹,回归为培养职业人才的手段,与考证相呼应,相当数量的本科院校也将转型为实施职业教育。因此,在当前背景下调查分析考证过程中的功利主义、工具主义等问题并探讨高校的回应之策,具有很强的现实意义。

当下大学生考证到底热到何种程度,大学生考证中存在哪些问题,尤其是作为人才教育培养主体的高校是否能够回应并解决这些问题?为此,笔者调查了S大学和C大学的学生考证情况,各校发放问卷100份。其中,男生84人,女生116人,并结合S大学教育、管理状况提出建议。

一、大学生考证的现状

是否参加考证,考何种证书,为何去考,对这几个基本问题的回答揭示了大学生表面的考证行为倾向及内在的考证动机。笔者围绕这些问题进行调查,分析学生的考证动向和考证动机。

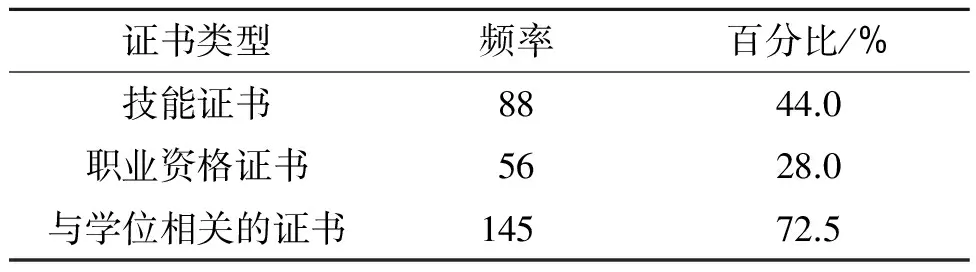

1.考证总体偏热于与学位相关的证书。调查结果显示,61.0%的学生参加过考证,29.0%的学生未参加过但打算参加,仅10.0%的学生既未参加过也不打算参加。由此可见,考证依然火热。学生热衷考取的证书大致可以分为三类:一是与学位相关的证书,如英语四六级证书(英语专业为专业四级)和计算机二级证书,这意味着能否取得毕业资格;二是职业资格证书,如会计证书、

人力资源管理师证书和建筑八大员证书等,这意味着能否进入行业从业门槛;三是技能证书,如驾照、雅思、托福以及程序员等证书,这意味着是否能取得相应的技能水平。对调查数据进行深入分析可知:已考或将考的与学位相关的证书占72.5%,表明考证热突出体现在“与学位相关的两证”考试上;已考或将考的为技能证书的占44.0%,表明学生也较重视基本技能的掌握;已考或将考的为职业资格证书的占28.0%,表明学生考证的职业导向相对较弱(见表1)。

表1 已考或将考的证书类型

注:题项为多选题。

2.考证无明显性别、年级和学科差异。有些因素对大学生考证的影响明显却无意义,如年级。随着年级的升高,已考比例升高且未考又不打算考比例下降是必然的,原始数据也支持了这一点,这符合情理和常识,并无大的意义。因此,为更准确地探讨大学生考证是否受到其他因素的影响,本研究将已考或将考选项合并后进行统计。结果显示,大学生考证无明显的性别、年级和学科差异,男生已考或将考的占89.3%,女生已考或将考的占90.5%;大一至大四已考或将考的比例分别为83.0%、95.7%、90.7%和92.0%,差异均未达到显著水平;医科学生未考又不打算考的比例明显高于文科和理工科,但由于医科学生数量很少,故学科对考证的影响需要进一步验证(见表2)。

表2 考证与性别、年级、学科的显著性关系

3.考证动机多元,总体偏向于主动提升能力。大学生考证动机较为多元,既有主动出击型的,如增强就业竞争力、提升相关职业的能力素质、向外专业发展以及为考研出国做准备等,也有被动跟随型的,如专业和学校统一要求、别人考我也考、其他人建议的等。不管出于什么原因,调查结果显示:最大的动机为增强就业竞争力,占60.0%;其次为提升相关职业能力,占57.5%;再次为专业和学校的要求,占38.5%;最后为教师、家长的推荐或建议,占27%(见表3)。由此可见,当前大学生考证的主因是主动谋求能力的提升,但也有相当部分学生属于被动考证。

表3 考证的原因及占比

注:题项为多选题。

4.考证动机存在显著性别差异。为进一步探讨考证动机,笔者将“增强就业竞争力”“专业要求或学校统一要求”“受同学感染”以及“教师、家长推荐或建议”等选项确定为被动型选择,将“打算从事证书相关职业”“向外专业发展”以及“为以后考研、出国做准备”等选项确定为主动型选择,若受调查者同时选择了被动选择项和主动选择项中的一项,即为混合型选择。做如此处理后,再剔除未能归类的个别数据,获得如表4所示的结果:女生被动型选择的比例比男生高13.6%,而男生主动型选择的比例比女生高11.3%,存在显著差异;且不同年级、不同学科间各种类型比例不存在显著差异。

二、大学生考证存在的问题

大学生考证的问题主要表现在对考证的认识、考证的态度行为、相关能力的提升及对专业学习训练的影响等四个方面。

1.认知迷茫,缺乏方向。60.0%的学生考证是为了增强就业竞争力,但能否如愿取决于以下三个方面:第一,是否具有明确的职业目标与定位;第二,对证书尤其是欲从事职业的相关证书是否有充分的了解;第三,考取证书与即将从事职业是否高度相关。如果学生具有明确的职业规划,充分了解证书,且考取的证书与职业高度相关,就说明该生对其考证行为具有清醒的认识和全盘的规划,否则就属于认识不清,缺乏明确的方向。

表4 考证动机与性别、年级、专业的关系

注:剔除未能归类的个别案例后,样本数为196。

本调查和以往的研究均显示,大学生考证在职业目标定位、对证书的了解及证书与职业相关度等方面有不足。首先,大学生对考证较为执著,但对自身将来的打算不甚明了,对证书是否有用不予考虑,抱着“先拿到再说”的心态,甚至部分学生是受同学影响而盲目跟风。其次,国家规定需持证上岗的职业目前已有100余种,*《国家规定必须持证上岗的职业范围》,2012-04-28,http://www.dezhou.gov.cn/n524723/n527575/n528703/n528720/c1132306/content.html。学生既不清楚欲从事职业是否需要职业资格证书,也不清楚证书对未来工作的作用。调查结果显示,学生对于证书对未来工作的作用,非常了解的占9.8%,了解的占13.2%,二者合计仅占23%。再次,证书与职业相关程度不高,无助于提升学生职业素质。调查结果显示,72.5%的学生考的是与学位挂钩的英语四六级和计算机二级,而考职业相关证书(如职业资格证书)的学生仅占28.0%。由此可知,大学生考证缺乏职业指向。

2.态度散漫,缺乏自律。调查结果显示,大学生在考证过程中存在态度散漫、缺乏自律的问题(见表5)。在已参加过考证的122人中,仅18.9%的学生表示“积极备考,做好十足准备”;有24.6%的学生是“裸考”,26.2%的学生抱着“临时抱佛脚,靠运气通过”的态度,二者合计超过半数,占50.8%。另外,近三成学生表示“开始认真准备,后来来不及准备”,这有可能是因为学生感觉到“备考是个无底洞”,但更可能是因为学生未能合理安排时间。调查数据也显示,有35.5%的学生时间安排非常随意,“想到的时候就去看一下”。因此,保守估计超过一半的学生备考态度散漫,缺乏自律。

表5 大学生考证态度状况

注:对象为已参加过考证的学生,样本数为122。

3.应试考证,缺乏相应能力。国家推行学位学历与职业资格两种证书并重的意图在于促使人们通过考取资格证书来提升自己的职业技能素质,从而具有从事某种职业所必需的学识、技术和能力,这意味着职业资格证书在一定程度上代表着职业能力。用人单位对证书的态度更趋于理性,一方面对大学生考证基本持肯定态度,认为通过考证能提高从业人员的业务素质、职业道德水平和参与市场竞争的能力,另一方面认为证书并不等同于能力,相对而言更注重实际能力。*吴虹雁:《从大学生“考证热”看高校教学改革》,《中国农业教育》2006年第6期,第42-44页。

证书持有者应拥有与证书相关专业的能力,这非常重要,但实际情况不容乐观。首先,很多大学生考证都属于应试性,无助于提升学生专业及综合素质能力。很多研究者认为,大部分人都是以有效考取证书为目的,并采取应试化的方式方法备考,*孙五俊:《大学生“考证”行为的发展趋势及动机分析》,《教书育人》2008年第12期,第56-57页。复习时背诵参考书,考试前做模拟卷,而鲜有踏踏实实学习专业基础知识者,*张赛斌:《大学校园“考证热”的社会学分析》,《湖南社会科学》2009年第3期,第172-174页。这样获得的证书只能提高证书获得者外在的身价,不能提高其内在的素质,因而无法满足用人单位实际工作的要求。其次,考证集中在热门证书,与学生专业学习训练相脱离,无助于提升学生专业素质能力。调查数据显示,选择当前热门证书的比例超过一半,为53.3%;而选择与所学专业相关的仅占两成多,为23.8%。这些选择热门证书而舍弃专业相关证书的人,大多缺乏专业系统的学习与训练。对用人单位的调查则显示,用人单位在甄选人才时最喜欢证书与专业背景一致的学生,这类学生不仅具有实践能力、进入角色快,而且理论功底扎实、分析能力强;若证书与专业背景不一致、专业背景符合用人单位所需职位要求,这类学生同样受到用人单位的欢迎(见表6)。*吴虹雁:《从大学生“考证热”看高校教学改革》,《中国农业教育》2006年第6期,第42-44页。

表6 学生参加考证的依据

注:对象为已参加过考证的学生,样本数为122。

4.顾此失彼,缺乏平衡。通过考证、培训等方式来提升自己非常重要,而用人单位对证书的态度表明,对于大学毕业生来说,专业的系统学习与训练同样甚至更为重要。这意味着,参加考证的大学生需要在专业学习与考证、专业学习与培训之间作一个平衡。然而,考证大学生中顾“证书”失“专业学习”的不在少数。调查数据显示,61.5%的学生有利用上课时间备考的经历,其中14.8%的学生偏重备考,12.3%的学生经常占用上课时间备考。其他学者的调查也显示,有35.0%的被调查者会为了备考而耽误学校的正常课程,*安达、张建华、王慧芳:《内蒙古高校大学生“考证热”现象剖析研究——以内蒙古农业大学为例》,《内蒙古农业大学学报(社会科学版)》2012年第2期,第102-104页。这与笔者的调查结果相一致。显然,从用人单位的态度看,这属于“捡芝麻丢西瓜”的得不偿失行为(见表7)。

表7 专业课程与考证的关系处理

注:对象为已参加过考证的学生,样本数为122。

三、对高校的建议

笔者认为,高校作为人才培养的重要主体,可以在专业设置调整、专业能力训练、职业发展教育和学生管理服务等方面有所回应。

(一)以市场为导向调整专业方向

一方面,从用人单位的态度看,相对于证书,系统的专业学习与训练更受用人单位的重视;另一方面,相对于学生考证选择的盲目性,高校专业方向设置理性得多。因此,高校可以根据社会对人才的需求与就业市场趋势来调整专业方向、招生规模,这样既能保证学生受到系统的专业学习与训练,在一定程度上又能避免学生盲目考证。以S大学为例,该校2013年在工商管理专业下新设社区与家政管理和社区与养老机构管理两个方向。家政服务是受浙江省政府扶持的大民生产业,用人需求量大,其人才培训受到省委书记的批示及关注;新设家政管理又是浙江省唯一专门培养家政管理人才的专业,而养老机构管理方向则直接和社会人口老龄化迅速发展,政府大力发展社区、机构养老,养老机构管理已成为人才紧缺专业有关。虽然这两个行业也有持证上岗的发展趋势,但是从社会需求与用人单位态度的角度看,预计这两个专业方向的毕业生暂时不用太担心就业。如果能再考取证书,就业将获得双重保障。

(二)以素质为导向注重能力训练

学生考证的一个问题是绝大部分考生都在应试考证,而不注重相应能力的培养。证书或许能让持有者顺利进入企业门槛,但如果缺乏实际能力,还是会有下岗的风险。为此,高校可以通过在专业教育中推行素质教育来回应这一问题。S大学社会工作专业通过一系列举措强化实践教学的做法,对此具有一定的借鉴意义。首先,该专业针对学校培养一线应用型人才的总体目标和社会工作教育需要大量实验教学的特点,调整培养方案,大幅提升实验实践学时。其次,对专业能力进行分解,共分解出三大类十二小项能力,形成较为完善的社会工作专业能力体系。*社会工作能力体系为浙江省新世纪教改项目“社会工作专业能力体系建构与实践”成果,三大类能力指价值践行力、知识整合力和技能应用力。价值践行力下包含价值理解、价值协调、价值敏感和价值实践能力;知识整合力下包含知识学习、批判思维、知识整合和知识运用能力;技能应用力下包含直接服务、社会行政、政策影响和社工研究能力。再次,细分课程教学内容,探索教学方法,训练学生实务能力。如,该专业开设综合实训系列课程,其中综合实训Ⅱ分四学期完成,主题分别为机构探访、社会服务、专业介入和专业研究,训练学生相应的调查能力、社会行动能力、专业服务能力和学术研究能力。课程要求学生在专业教师的督导下设立主题,确定对象,设计并实施方案。又如,社工专业部分教师通过参与福特基金会研究项目探索能动性、参与创新性的教学,来开发学生的“多元智力”。社会工作专业毕业生在社区的表现,证明社工专业这一系列以专业能力素质为导向的教育训练是有成效的。如果高校专业教育都能以专业能力素质为导向,将在一定程度上改变证书持有者名不符实的状况。

(三)以职业发展为导向引导考证

前文已述及考证学生另一个突出的问题是不知道将来要从事什么工作,更遑论所属行业的从业资格体系需要的能力素质要求,学校普遍缺乏方向性。对此,高校也可以开展职业教育来消除这些问题。S大学为此做了三方面的工作:一是每个学期开设职业生涯规划选修课程,普及职业生涯规划知识。由学生工作处的教师负责讲授。二是由学校学生就业创业中心的教师提供职业咨询与创业辅导,教师会根据学生的职业兴趣、职业性格、职业动机以及专业学习等状况提供职业选择辅导。三是开展职业规划大赛同时辅以创业辅助来实践所学知识。大赛实践表明,参赛者能力均有不同程度地提升。其中一些学生的职业规划相当突出,与个人专业学习、特长兴趣及市场趋势等内外环境条件结合紧密,步骤清晰合理,具有较强的可操作性,有些参赛者毕业后即照此规划进入职场。而对于某些优秀的创业规划,学校则利用“雏鹰”大学生创业孵化基地、大学生创业园区等支持其创业。这些举措对于学生职业意识的形成具有明显的推动作用,而职业意识一旦形成,就会引导学生的学习与考证均朝向将从事的职业。

(四)以学校资源为基础促进考证

考证学生再一个突出的问题是对考证的态度比较散漫,缺乏自律。对此,高校可以充分利用教学资源,推动学生考证。具体地讲,学校可以在三个方面开展工作:一是将考证纳入学分。S大学就对学生有素质拓展学分的要求,素质拓展学分体系中含有“技能与证书”一块,包括计算机等级证书、外语等级证书、职业技能(或资格)证书、就业创业培训合格证书以及辅修专业证书等。二是发挥学校教育资源的作用,进行考证培训。根据笔者的调查,学生对校内培训较为青睐,有40.5%的学生在考证时倾向于校内培训机构。遗憾的是,根据笔者对几个高校的了解,即使在享受本校优惠条件后,校内培训费用还是高于校外培训。学校有现成的师资和教学场所,也能将培训嵌入学生常规学习中,如果费用能降到与校外机构一样甚至更低,自然会有更多的学生选择校内培训。三是开展考证辅导与讲座甚至可开设考证选修课。学校可以结合考证时间安排开展考证辅导与讲座,让学生及时了解证书及备考方面的最新信息,鼓励教师结合考证冷热情况开设校选课。这样既能保证学生拿到学分,又能起到辅导考证的功效。同时,也有助于改变部分选修课“教师大概教教,学生大概学学”的氛围。在调查中,有近一半的受调查者认为,学校开设考证选修课有助于他们考证。

大学生考证的本质在于知识的掌握与能力的提升。随着人力市场的逐渐规范,社会竞争逐渐加剧,证书的重要性将越发凸显。这也意味着依然会有很多大学生选择考取证书。考证过程中带来的功利性,必然会造成一系列问题,违反了考证的本意,对高校教育提出了挑战。高校有责任去迎接这些挑战,并从专业设置、专业训练、职业教育以及管理服务四个方面作出回应。

(责任编辑 毛红霞)

The Challenge of Certificate-fever and Universities’Response: An Empirical Analysis of Hangzhou

XIONG Yuanlai, WUCHEN Mina, DING Qiaoye, WANG Xuan, HE Qing

(HumanitySchoolofZhejiangShurenUniversity,Hangzhou,Zhejiang, 310015,China)

Through field survey it is found that certificate-fever phenomenon among university students still persists and there exist four main issues. First, there are confusions about future development and the usefulness of the certificates, and the lacking of directions. Second, there are undisciplined attitudes and lacking of self-restraint towards certificate hunting. Third, the majority of the certificate hunting is purely examination for the purpose of the certificate and students lack the real capability of the associated certificate. Fourth, many students lose out on the professional training due to their focus on certificate hunting. There problems have brought challenges for higher education and universities as the main body of personnel training, can respond in the four areas of professional setting, professional training, career guidance and management services. They can conduct market-oriented adjustment of professional direction in order to avoid student confusion, quality-oriented training to avoid unworthiness of the certificate holders, professional education to guide students’ certificate hunting, and the use of university educational resources to promote certificate hunting.

certificates-fever; university students; teaching reform

2013-12-16;

2014-09-01

熊远来,男,江西赣州人,讲师,心理学硕士,研究方向:青少年教育。

10.3969/j.issn.1671-2714.2014.05.012