《汉书·地理志》中的楚地地域变迁与风俗

2014-07-18孙萱智

孙萱智

(华中师范大学 文学院,湖北 武汉 430079)

《汉书·地理志》中的楚地地域变迁与风俗

孙萱智

(华中师范大学 文学院,湖北 武汉 430079)

在班固的《汉书·地理志》中,楚地历经时代更迭,其山川风俗与地域变迁,可略探其脉络。据《汉书·地理志》所载,汉时楚地地域范围北至荆山,南至衡山,囊括长江、汉江、云梦泽等水域,有南郡、南阳郡、江夏郡、零陵郡、桂阳郡、武陵郡、长沙郡、汉中郡、汝南郡九个主要行政区域。楚地水系众多,以长江和汉江为母亲河,沿周边支流辐射,几乎每一郡县都有一条河流,有明确记载的较大河流三十四条,其中行程过千里的有六条;这里还是盐铁兼收的鱼米之乡,物产十分丰饶。在这样的自然条件下,楚人形成了无千金之家的理财观和“信巫鬼、重淫祀”的鬼神观,与当时中原之地的礼俗有较大不同。

《汉书·地理志》;楚国;风俗

先秦时期,诸侯分立,国皆有其名,至秦之一朝,初设郡县制,但疆域未明而秦亡,有汉一朝,分封王国,明辨郡县;而班固始开一代地理志之先。《汉书·地理志》(以下简称《汉志》)以郡为纲,记载了汉平帝元始二年(公元2年)时的全国疆域、政区划分、人口户数、各地风物、地貌山川。全书不仅记录了东汉时期的全国疆域划分与地理风貌,同时,还收录了《尚书·禹贡》《周礼·职方》的一部分以及朱赣《风俗》、刘向《域分》(1)的全文,参考了司马迁的《史记·货殖列传》。在这些文献中,《尚书·禹贡》与《周礼·职方》是先秦文献,刘向的《域分》和朱赣的《风俗》约出现于西汉成帝时期,这样大的时间跨度使得《汉志》有了纵向对比的意义。

一、荆州与楚地地域辨析

由古至今,荆州与楚地的地名称谓与实际地域不断变迁,但二者一直是并列而提,因此研究楚地风俗不可不关注荆州,同时两汉时期楚地以及荆州的地理区域的界定,是在研究楚地风俗中需要首先界定的问题。

大禹治洪水而天下分九州,荆州乃是其中一州,后两汉朝设立荆州刺史部,魏晋南北朝时期,国土分裂,有荆州、郢州、湘州之分,而后荆州逐渐由最开始的广阔地域逐渐演变成行政区划中的州、府。《汉志》中载有《尚书·禹贡》与《周礼·职方》中的荆州区域。

(一)《尚书·禹贡》中的荆州地域

班固在《汉志》的第一部分摘录了《尚书·禹贡》中的疆域划分,可知先秦时期对于各个区域的划分主要是以高山大河为依据的,如九州之一的豫州以荆山、黄河为界,“荆、河惟豫州。伊、洛、瀍、涧既入于河,荥波既豬,道荷泽,被盟豬…… ”[1]1530,雍州以两条河黑水与西河为地界,“黑水、西河惟雍州……”[1]1532,颜师古注:“西据黑水,东距西河……”[1]1532,而书中对于荆州的地域是这样界定的:“荆及衡阳惟荆州。”[1]1529颜师古注:“北据荆山,南及衡山之阳也。”[1]1529从地图集上看,大体是在今天的湖北房县到湖南衡阳这样的区域。

(二)《周礼·职方》中的荆州地域

《周礼·职方》中对于荆州地域是这样描述的:“正南曰荆州:其山曰衡,薮曰云梦,川曰江、汉,寖曰颍、湛;其利丹、银、齿、革;民一男二女;畜及榖宜,与扬州同。”[1]1539这样来看,《周礼·职方》中所描绘的荆州,其地域中有山为衡山,有长江和汉江两条河流,湿地湖泊有云梦泽,从秦汉时期的地图上来看,也大致是今天的江汉平原一带。

因此,《尚书·禹贡》和《周礼·职方》中的荆州区域,基本上是重合的,但是,这两本先秦典籍并不具有行政区域划分的实际意义,于后世所说的“楚地”尚有一定的距离。

楚地,位于秦汉两朝行政中心的南方。《汉志》中载“周成王时,封文、武先师鬻熊之曾孙熊绎于荆蛮,为楚子,居丹阳(今秭归)”[1]1665,此处鬻熊为文王和武王“先师”。关于“先师”之意,众说纷纭,本文暂且不表,但在鬻熊之后,楚人的地位极低,直至楚庄王称霸于春秋,才在诸国中略有威名,而且楚处荆蛮,在史书中所涉及的篇幅也较少。秦统一六国之后,设立郡县制,将吴楚等地分为汉中郡、南郡、长沙郡、九江郡、庐江郡等郡县。秦亡汉兴,高祖又复设楚国,以韩信为楚王,《汉志》中载:“楚国,高帝置,宣帝元年更名为彭城郡,黄龙元年复故。属徐州。县七:彭城、留、梧、傅阳、吕、武原、甾丘。”[1]1638此时“楚国”虽然被再次设立,但是并不在原来的地界,而是今天的江苏徐州一带,所辖县也与原来不同,并不是本文讨论的内容,故不列出。《汉志》中又载有刘向《域分》中的楚地。

(三)刘向《域分》中的楚地

《汉志》载:“楚地,翼軫之分也。今之南郡、江夏、零陵、桂阳、武陵、长沙及汉中、汝南郡,尽楚分也。”[1]1665刘向以星宿为分野,将西汉疆域中的南郡、江夏郡、零陵郡、桂阳郡、武陵郡、长沙郡、汉中郡、汝南郡划为楚地。

(四)《汉志》中所录平帝元始二年的荆州

东汉时,全国的行政区域正在逐步确立中,后来,灵帝在原来的楚地正式设立荆州刺史部。班固在《汉志》中,已经初步条列了当时荆州所属的几个州郡,也就是后来荆州刺史部所辖地域的雏形:

南阳郡:秦置,属荆州,县三十六;

南郡:秦置,属荆州,县十八;

江夏郡:高帝置,属荆州,县十四;

桂阳郡:高帝置,属荆州,县十一;

武陵郡:高帝置,属荆州,县十三;

零陵郡:武帝元鼎六年置,县十;

长沙国:秦为郡,高帝五年为国,属荆州,县十三。

由以上两处归纳可看出,刘向《域分》中的楚地,与平帝元始二年的荆州区域大致一样,只是《域分》中多出了汉中郡及汝南郡,少了南阳郡,但是结合《中国历史地图集》来看,汉中郡及汝南郡在地理位置上与南阳郡接壤,位于楚地的上半部[2];因此,在本文中也将南阳郡、汉中郡及汝南郡算作楚地地域。

探讨《汉志》中的楚地风俗,必须结合以上诸方面来界定楚地的地域,即北至荆山,南至衡山,囊括长江、汉江、云梦泽等水域,以南郡、南阳郡、江夏郡、零陵郡、桂阳郡、武陵郡、长沙郡、汉中郡、汝南郡九个郡为主要行政区域的地方。

二、楚地之“风”

班固在辑录刘向的《域分》一文之前写道:“凡民函五常之性,而其刚柔缓急,音声不同,系水土之风气,故谓之风。”[1]1640所谓“风”,是该地地理自然环境,以及受其自然地理环境影响而形成的人的生活方式等。可以说,“风”是“俗”形成的基础,是聚居于某一区域的人们最基本的原始状态。

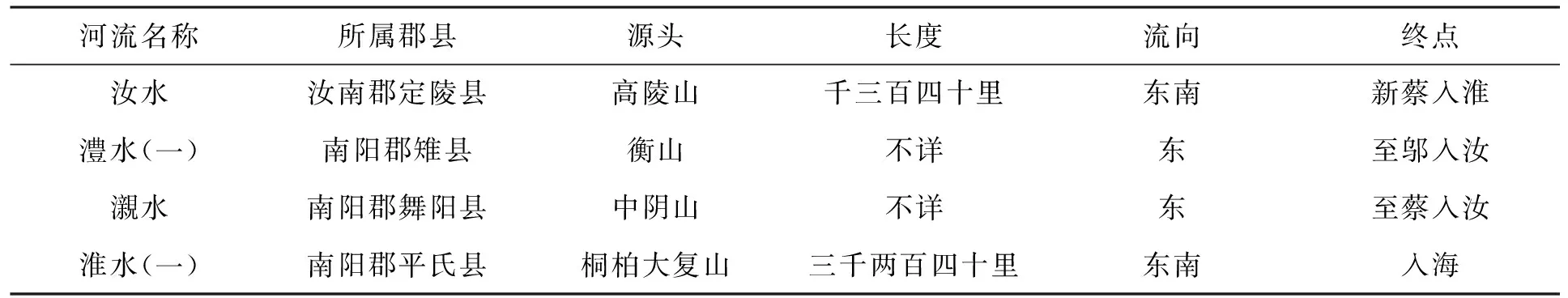

(一)江汉周边的河流及郡县

楚地地域之中,水系众多,以长江和汉江为母亲河,沿周边支流辐射,几乎每一郡县都有一条河流,其中行程过千里的河流有六条。这里的“里”是东汉时期的度量单位,不能等同于现在的“里”。据考,秦以二百四十步为亩(始于商鞅变法),六尺为步(定于秦始皇),三百步为里,一直到隋统一前,皆用此制[3]。由此,大概能算出一千里的河流长度为415 800米。现将楚地河流状况列表如下:

表1 汉代楚地河流概况

续表

由上表可知,楚地的地域范围中几乎所有的郡县都有较长的河流经过,仅《汉志》中有明确记载的较大河流就有三十四条。长沙国虽无主河,但湘南、酃、益阳等地为许多河流最后的交汇地,且坐拥洞庭湖,又有贯穿其境的沅江,也是水资源丰富的地区。从上表可见,流程较长的湘水、沮水、夷水、泥水都汇入长江,又有八条大小水系直接汇入汉江(颜师古注曰:汉上曰沔。故沔水和汉水应为同一条),因此,将楚地比作是“古汉的两河流域”一点也不为过。

(二)盐铁兼收的鱼米之乡

这样一个水系众多的地域,不得不让人将它称作“鱼米之乡”。《域分》记载道:“楚有江汉川泽山林之饶,江南地广,或火耕水耨。”[1]1666“火耕水耨”是一种传统的耕作方式,即在陆地上以焚烧植被的方式开垦土地用来种植作物,而在积水的地里,用耨子刨去水草,种上农作物。

史料上对于楚地所出的物产也有记录。《史记·货殖列传》中记载:“楚越之地,地广人希,饭稻羹鱼,或火耕而水耨,果隋蠃蛤,不待贾而足,地埶饶食,无饥馑之患……”[4]3270《汉志》中的记载与这段话几乎一模一样,应是刘向辑录了太史公之语,而后班固又辑录了刘氏语;但不论如何,楚地人民以稻米为主食,以鱼类为菜肴是不容置疑的,不仅古代,现在的湖南湖北地区的生活习惯也是如此。

《周礼·职方》中对于荆州地产是这样描述的:“正南曰荆州……寖曰颍、湛;其利丹、银、齿、革;民一男二女;畜及榖宜,与扬州同。”[1]1539对于扬州的记载则是“畜宜鸟兽,榖宜稻”[1]1539。综合起来看,楚地能炼丹、产银,出兽角、皮革,而在畜养鸟兽与种植稻谷方面,其便利与扬州相近。

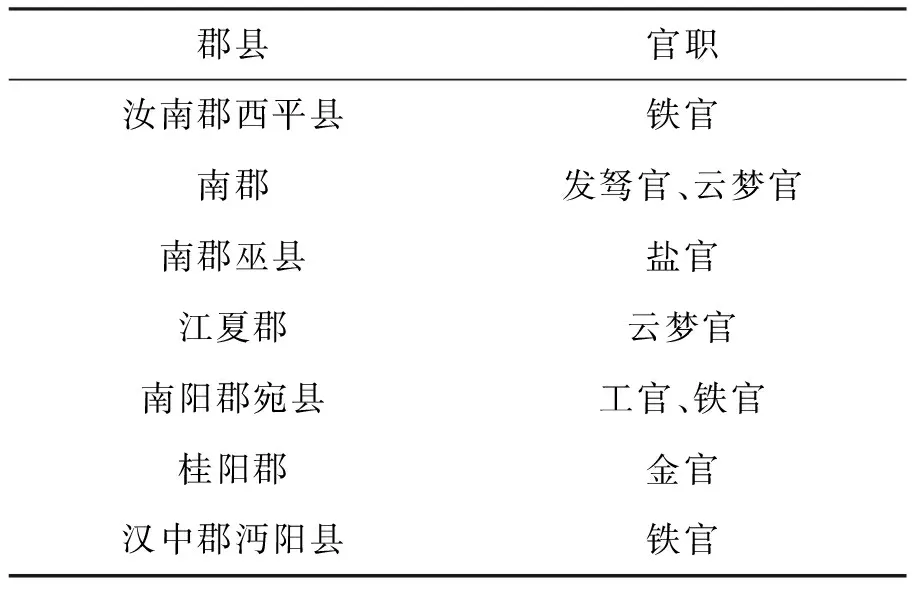

班固所在的东汉朝廷,在楚地设有铁官、工官、盐官,如下表:

表2 汉代楚地有关官职表

由上表可知,楚地有铁官三名,金官一名,盐官一名,工官一名,云梦官、发驽官各一名。孔祥军在《汉代铁官制度的设立和考索》一文中根据《续汉书·百官志》中记载的“出铁多者置铁官,主鼓铸”,推断出铁官所置的地方大部分为铁矿资源丰富的地区[5],由此可推知,西平、宛县、沔阳应有较为丰富的铁资源。高敏在《东汉盐、铁官制度辩疑》中查证到,据《续汉书·百官志》所载,东汉的盐官是“主盐税”的官吏,工官是“主工税物”的官吏,水官是“主平水收渔税”的官吏[6],由此可知,“云梦官”应是负责征收云梦泽水产税务的官员了。而“发驽官”,颜师古在文中注曰:“主教放弩也。”但并未找到其他的相关史料记载发驽官,此官职待考。

至于《周礼·职方》中所说的“丹”,应该是丹沙。《史记·货殖列传》中记载:“江南出棻、梓、姜、桂、金、锡、连、丹沙、犀、玳瑁、珠玑、齿革。”[4]3253-3254其中有“丹沙”一物的记载。又载:“巴寡妇清,其先得丹穴,而擅其利数世,家亦不訾。清,寡妇也,能守其业,用财自卫,不见侵犯。秦皇帝以为贞妇而客之,为筑女怀清台。夫倮鄙人牧长,清穷乡寡妇,礼抗万乘,名显天下,岂非以富邪?”[4]3260其中的那个名为清的巴地寡妇即是一个善于炼丹的商家,用自己的财力庇佑一方,并给予秦始皇财物上的帮助,从而得到了秦始皇的礼遇。而古时炼丹,很大一部分原料应该是丹沙这种矿产,巴地与楚相隔不远,因此有水银也就不足为奇。

《墨子·公输》中的一段话更是印证了楚地物产丰饶的事实:“荆之地,方五千里,宋方五百里,此犹文轩之与敝轝也。荆有云梦,犀兕麋鹿满之,江汉之鱼鳖鼋鼍为天下富,宋所为无雉兔狐狸者也,此犹粱肉之与糠糟也。荆有长松文梓楩楠豫章,宋无长木,此犹锦绣之与短褐也。”[7]由此段话可知,楚地确有犀、象之物,能产齿、革,楚国风物之盛,所言非虚。

三、楚地之“俗”

班固在书中写道:“好恶取舍,动静亡常,随君上之情欲,故谓之俗。”[1]1640由此可知“俗”则是在长期的聚居、发展后,经过王政的引导,所形成的“好恶取舍”。但是,“俗”是建立在“风”的基础之上的,二者密不可分,相辅相成。

(一)无千金之家的理财观

《汉志》中对于楚地之俗有这样一段记载:“楚有江汉川泽山林之饶,江南地广,或火耕水耨,民食鱼稻,以渔猎山伐为业,果蓏蠃蛤,食物常足。故啙窳婾生,而亡积聚,饮食还给,不忧冻饿,亦亡千金之家。”[1]1666《史记·货殖列传》中亦有类似记载:“楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕水褥,果蓏赢蛤,不待贾而足,地埶饶食,无饥馑之患,以故呰窳婾生,无积聚而多贫。是故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家。”[4]3270

班固在撰写《汉志》时,毫无疑问参考了《史记》中的诸多内容,但是遣词行文方面,两位史书大家想必都是经过了仔细斟酌的。在对于楚人生活习俗的记载方面,班固和司马迁都用到了“啙窳婾生”这个词,因此这个词就代表了当时楚人的一种生活方式,或者说是一种“理财观”。

对于“啙窳婾生”,中华书局版的《汉志》分别采纳了应劭、如淳、晋灼、颜师古的注。应劭注曰:“啙,弱也。言风俗朝夕取给婾生而已,无长久之虑也。”[1]1666如淳注曰:“啙或做鮆。”[1]1666晋灼注曰:“啙,病也,蓏,惰也。”[1]1666颜师古注曰:“诸家之说皆非也。啙,短也。蓏,弱也。言短力弱材不能勤作,故朝夕取给而无储待也。”[1]1666这几种解释中,学界历来都认为如淳的注释是错误的,“鮆”是一种大鱼,生活在近海之地,不可能是长江流域出现的水产;应劭的解释则认为这句话是指朝夕取给的风俗婾生;晋灼和颜师古的注有异曲同工之意,晋灼认为这句话是说楚人身体不好且懒惰因此没有积聚之财,颜师古的意思则是楚人身材短小而且瘦弱,不能如北地人民那样频繁地劳动,因此只能解决眼前的温饱。

对照除如淳之外另外三家的注,且不论“啙”“窳”二字的解释如何,有一个共同点就是他们都赞成楚地人民都过着“朝夕取给”的生活。“朝夕取给”也就是说每天都可以采集到当天所需的生活用品和食材,不必做大量的储存。《史记·货殖列传》中也有另一处记载,表明了楚地“不积财务的”生活方式:“越、楚则有三俗。夫自淮北沛、陈、汝南、南郡,此西楚也。其俗剽轻,易发怒,地薄,寡於积聚……是南楚也,其俗大类西楚。”[4]3267这一方面印证了本文第二节中所说的楚地物产丰富,楚人并没有饥馑之患,另一方面也体现了楚人“不积财物”的理财观念。这一生活习惯正是充足的食物供给这样一种天然的地域环境所造成的,不需积聚,亦无饥馑,因此楚地风物虽盛,但是并无千金之家。

(二)“信巫鬼、重淫祀”的鬼神观

《汉志》中除了风物、经济方面的记载,对于当时楚人的鬼神观念也有记叙:“信巫鬼,重淫祀。而汉中淫失支柱,与巴蜀同俗。”[1]1666《楚辞》中有屈原吸收楚地民间祭祀的歌曲而写成的《九歌》,完整地描绘了东皇太一、云中君、湘君等十一个鬼神的形象或事迹,说明楚地的巫风在那个时候已经比较具有普及性和完整性。东汉王逸在《楚辞章句》的序言中说:“昔楚国南郢之邑,沅、湘之间,其俗信鬼而好祠。其祠,必作歌乐鼓舞以乐诸神。”[8]

古人之“信巫鬼,重淫祀”其实都是为了祈求某种愿望,楚地祭祀如此频繁,和楚地的地理环境是不可分割的。司马迁在《史记·货殖列传》中将楚之地划分为三楚:“夫自淮北沛、陈、汝南、南郡,此西楚也,……彭城以东,东海、吴、广陵,此东楚也,……衡山、九江、江南、豫章、长沙,是南楚也……”[4]3267-3268其中西楚与南楚,俗相类,有“江南卑湿,丈夫早夭”[4]3268之说,这是因为楚地阴湿,男性死亡率较高,但同时男性又是进行家庭生活资料生产的重要劳动力,当时的人们只能寄望于理想中有着超自然力量的巫鬼。

在这样的自然条件下,巫风盛行也就不难解释了,况且,“巫风”一词本就是相对于中原地区“礼乐”而言的。在中原政权统治下长期浸淫的中原地区,卫生条件较为发达,且更加重视王政教化,而楚地偏远,且“其俗剽轻,易发怒”[4]3267,与当时中原之地的礼俗有较大不同,因此史家用词“巫风淫祠”也是很正常的事情。至于后世的宋乃至明清,各地的大小祭祀纷纷遍及,陆游《入蜀记》中记载宋神宗亲封四位水神,民间凡有一地之河流皆有一地之水神,此时则无人说是“巫风”,可能是已经习以为常了。

总之,楚地信仰鬼神之风是不容置疑的。在江河边生长的楚人,祈求鬼神驱逐瘴气,使人们健康平安,是人类原始自然崇拜的遗风,更是楚地阴湿多雨、河流众多的自然环境造成的。

四、结语

本文通过对《汉书·地理志》中相关史料的考察,勾稽出两汉乃至以前楚地人民生活的环境以及状态。生活在长江和汉江及其诸多支流边上的楚人,朝采夕食,歌舞以祭神鬼。由于本人力有未逮,仍有许多的方面例如楚地所设官职的制度、楚地人民“疾急有气势”的状态未能述及,以俟来日。

注释:

(1) 班固《汉书·地理志》,中华书局1962年第1版,第1640页:“……成帝时刘向略言其(域)分,丞相张禹使属颍川朱赣条其风俗犹未宣究,故辑而论之,终其本末著于篇。”由此可知,《域分》《风俗》应该是统一时期由刘向及一部分文学之士编纂的一部书,却没有详细地加以完善,因此,此处分别称为《域分》和《风俗》,并不太妥当;但是大部分论文里都采用这一说法,因此,本文也如此使用。

[1] [东汉]班固.汉书·地理志[M].北京:中华书局,1962.

[2] 谭其骧.中国历史地图集[M].北京:中国地图出版社,1982.

[3] 黄盛璋.历代度量衡里亩制度的演变和数值换算(续二)[J].历史教学,1983,(3):27-35.

[4] [西汉]司马迁.史记·货殖列传[M].北京:中华书局,1973.

[5] 孔祥军.汉代铁官制度的设立和考索[J].江苏商论,2009,(4):174-176.

[6] 高敏.东汉盐、铁官制度辨疑[J].中州学刊,1986,(4):90-93,89.

[7] 吴毓江.墨子校注[M].孙啟治,点校.北京:中华书局,1993:764.

[8] [宋]洪兴祖.楚辞补注[M].北京:中华书局,1983:55.

[责任编辑:陈如毅]

2014-09-01

孙萱智(1991-),女,湖北黄冈人,华中师范大学文学院2013级中国古代文学专业硕士研究生,主要研究方向:中国古代文学。

K234

A

1672-0758(2014)05-0021-05