福建省产业集群跨区域网络构建概况分析

2014-07-01林应福

林应福

(福建师范大学,福建福州350008)

福建省产业集群跨区域网络构建概况分析

林应福

(福建师范大学,福建福州350008)

针对福建省产业集群跨区域网络构建概况,文中依据系统性、科学性、客观性和层次性原则,甄别和筛选一套指标体系以综合评价福建省产业集群跨区域网络状况;根据所选取的指标,总结福建省在产业集群跨区域网络构建中所取得的成就;依据网络构建状况,从知识整合能力、区域产业结构、技术扩散效应等方面,指出福建省产业集群跨区域网络构建中存在的问题。

产业集群;跨区域网络;知识整合;技术扩散

产业集群跨区域网络是不同区域间的各行为主体在相互协作与互动过程中建立起来的各种相对稳定的正式或非正式关系的综合网络。推动福建省产业集群跨区域网络构建,有利于实现省内各区域优势资源共享与合理分工,增强经济的互补性与协调性,最终促进产业结构的优化升级。历经30多年的发展,福建省产业集群跨区域网络初具规模,各市间的产业集群效应凸显,但产业集群跨区域网络无论在深度或广度上,还略显不足。深入评价福建省产业集群跨区域网络构建概况将成为本文分析重点。

一、产业集群跨区网络建设评价指标体系

由于产业集群跨区网络的主体多样,涵盖企业、中介机构、科研组织、政府机构等;另外,产业集群跨区网络建设还蕴含丰富的内容,涉及网络结构、知识整合、资源共享等方面。单单用一个指标衡量产业集群的跨区网络建设状况,显然不够全面,且容易导致分析结果失真。因此,下文将通过构建评价产业集群跨区网络建设的指标体系,并据此评判福建产业集群的跨区网络建设境况。

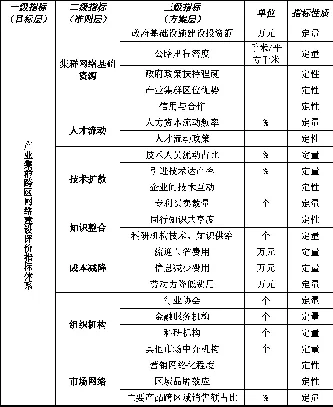

在总结吸收已有关于产业集群跨区网络评价指标(体系)的基础上,依据系统性、科学性、客观性和层次性的指标体系构建原则,本指标体系选择了7个准则层指标和3个方案层指标,用以综合评价产业集群跨区网络的构建状况,详见表5-1。

二、福建产业集群跨区网络建设概况

在地方自力更生和政府政策扶植的双重作用下,经过前后几十年的发展,我省已形成了大大小小七十多个产业集群项目,产业集群间的互动效应逐步增强,跨区域网络建设初具成效,在基础资源完善、公共服务供给、集群空间拓展等方面取得了较大成绩。2012年我省工业增加值达8644亿元,同比增长14.2%,而我省已经形成的70多个大大小小的产业集群的工业增加值约占总工业增加值的50%,吸纳就业人员200余万人,已经成为推动地区经济发展的重要支撑力量。

表5-1 产业集群跨区域网络建设评价指标体系

(一)产业集群跨区网络建设的基础资源日益完善

基础资源是产业集群赖以生存发展的条件,其不仅涵盖基础设施、区位优势等“硬件”因素,还包括政府政策、制度环境等必要的“软件”。近年来,我省支持产业集群跨区网络发展的基础资源逐渐完善,产业集群发展的后备资源支持力日渐提升。

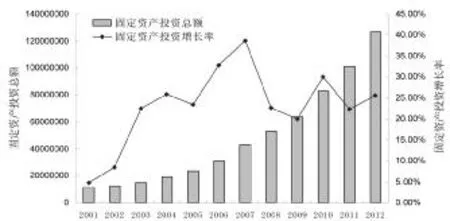

首先,在“硬件”方面,我省近十年的固定资产投资增长迅速,年均增长率达到25.9%;2012年,全省固定资产投资再创新高达到1.27万亿,同比增长25.6%,占全省GDP的23.06%。2012年,铁路营运长度达2255公里,覆盖全省所有地市;全省公路里程数为76503公里,公路里程密度为0.62(千米/平方千米),呈逐年上升的趋势。这些“硬件”改善为产业集群跨区网络的发展提供了后备支持。

其次,在“软件”方面,我省十分重视产业集群跨区网络发展的软环境建设。2004年福建省出台了《关于加快产业集聚培育产业集群的若干意见(试行)》,提出要围绕主导产业,做大做强临海战略产业集群;同时,也提出了指导电子信息、机械制造、石油化工、鞋业制造、纺织、建材等产业发展的建议。2006年,福建省经济贸易委员会和发展改革委员会颁发了《福建省“十一五”加快产业集聚培育产业集群专项规划》,规划期为2006年至2010年,鼓励壮大信息产品制造业、机械制造业、石化产业等主导产业集群,提升纺织鞋服业、轻工业、建材业等优势产业集群。除此之外,福建省还出台了若干支持产业集群跨区网络发展的政策措施,涉及人才引进、研发奖励、品牌建设等方面,为集群企业的发展营造了较优的制度环境。另外,随着我国诚信体系逐渐完善和成熟,个人和企业更加重视对自身信用度的培育,这为我省营造了较好的社会信用与合作环境。

图5-1 福建省固定资产投资总额的增长状况

(二)跨区网络内的公共服务设施不断健全

产业集群跨区网络的公共服务设施完善主要体现在研发机构、物流平台、信贷支持和行业协会四个方面。第一,研发机构。我省主要的研发机构包括高等院校、专业的科学研究与开发机构和大中型工业企业的研发部门。2012年,全省科研人员总数为23.99万人,共投入科研经费271亿元;其中大中型工业企业的研发人员总数达13万人,科研经费支出185亿元,无论是人员还是经费均占据了全省科研活动的大部分。这些产业集群内的骨干企业建立产学研互动的企业技术研发中心、行业技术研发基地、博士后科研流动站等科研机构,为技术创新和共享搭建了平台。第二,物流平台。集群区域间利用企业或区域品牌优势举办各类产品展销会和博览会,推动产业集群专业化市场的发展并借此完善集群区域间的物流平台建设。第三,信贷支持。产业集群跨区网络的信贷资源支持,主要体现集群区域通过政府、银行和企业会商的方式,通过建立以产业集群为依托的担保平台,共享金融资讯,创新信贷融资品种,以辅助企业获得信贷支持。第四,行业协会。通过在重点产业集群内部成立行业协会或其他同业互助组织,强化产业集群内部的信息沟通,促进技术交流和市场开拓。目前我省已拥有140余个行业协会,主要的产业集群区域都有相应的行业协会负责行业企业间的沟通互动和自律管理,其在信息共享、行业标准设定等方面发挥着重要作用。

(三)产业集群跨区网络空间进一步扩张

从产业集群的区域分布角度看,我省产业集群经历了由沿海向全省扩张的过程,目前全省9个地级市均有产业集群项目且覆盖了大多数行业。福州、厦门和泉州是我省产业集群发展较快的地区,处于初级阶段的其他地市,通过承接邻近区域的产业转移和龙头企业的带动,也形成了若干产业集群,集群跨区网络空间呈逐步扩张的态势。但产业集群的总体分布仍然是沿海重内陆轻,主要的主导产业集群、创新产业集群均分布在沿海地区,典型的沿海产业集群有福州显示器产业集群、泉州服装产业集群、厦门移动通信产业集群、厦门工程机械产业集群、厦门半导体照明产业集群等。一些发育程度较高的产业集群通过产业链的外向延伸,在增强产业集群配套功能的同时,拓展了产业集群的发展空间,整体跨区域跨行业发展态势明显。

三、福建产业集群跨区网络构建尚存的问题

虽然福建产业集群在较短时间内取得了长足的发展,但各产业集群还停留在孤立发展的状态,多数集群企业仍然依靠传统资源优势和成本优势,“单枪匹马”孤立地参与国际分工和竞争,跨区域产业集群间未能形成有效的互动合作网络。知识整合能力弱、产业结构趋同化、技术扩散效应不显著、跨区交易网络建设滞后等问题,已经成了限制我省产业集群跨区网络建设的瓶颈。

(一)知识整合能力弱

新世纪以来,企业间单打独斗的竞争方式逐渐被供应链间的群体竞争模式所取代。集群企业间的知识整合带来的“溢出效应”对激发供应链间的合作,推动产业集群跨区网络构建的作用日渐显露。产业集群的创新实质上是集群企业利用供应链纵横交织的网络渠道,进行内外部知识整合,提升创新绩效的过程。离散的知识对创新的作用非常有限,只有通过知识整合,将分散的知识加以连接,以可用的形式将知识呈现,才能够真正地提高集群整体的创新能力。蔡猷花等(2013)以福建省三个制造业集群为样本,对我省集群跨区网络的内部的知识整合能力进行实证评估后,认为我省产业集群网络内部和外部的知识整合能力对产业集群创新绩效有显著的正向影响,但总体影响度还较低,较日、韩等先进知识整合经济体还存在较大的差距。从上文指标体系看,我省产业集群跨区网络知识整合能力弱的问题,主要表现在同行知识共享度低和科研机构技术、知识供给不足上。2012年福建授权的三种专利总数为30461件,而同期广东、江苏的授权专利总数分别达128415和199814件,我省落后的技术和知识的供给显而易见。

(二)区域产业结构趋同化

我省区域经济一直都是行政区经济,经济组织内部也按照行政体制划分,这在一定程度上割裂了产业集群间的联系。同时,这种条块分割的行政管理体制,很容易使地方政府出于对地区利益最大化目标的追求,过分热衷于投资一些利润厚、附加值高,但可能只能够带来短期利益或不符合本地区在区域分工中的产业,由此引发盲目投资和低效的重复开发建设,造成集群网络内的产业集群呈现产业结构趋同化的问题。以福建电子信息产业为例,目前厦门与福州的电子信息产业集群在很多领域表现出了同质性,如产业分工、产品结构等。两地还未能打破现有的行政区划主导下的区域功能分工,超越行政区划界限对经济区的功能进行规划和统筹。产业集群跨区网络建设还需突破行政区别限制,打破在资金、人才、技术、资产重组和产品流动方面的各种障碍,实现区域内部的市场开放和要素自由流动。

(三)技术扩散效应不显著

技术扩散是技术在空间上的一种传播,区域间的技术差距是技术扩散的基本前提,而技术顺利扩散的关键还在于先进和落后区域技术需求双方的共同作用。集群区域间的技术水平差距是我省产业集群的客观现实,阻碍技术扩散的主要障碍在于产业集群间技术供求双方缺乏有效的互动机制。技术扩散效应不显著主要表现在技术人员流动性低、企业间的技术互动不足、技术市场不活跃等方面。从技术市场交易状况看,近十年我省技术合同成交数量几乎维持在相同的水平,年均成交数量为5277件;近十年的成交金额则保持年均12.8%的增长态势;2012年全省共成交技术合同5390件,成交金额达73.58亿元。技术市场交易状况在很大程度上反映了产业集群跨区网络内的技术扩散效应,相对国内其他较优的产业集群状况,我省集群间的技术扩散效应还处于较低水平。如广东省2012年的技术合同成交数量为19721件,成交金额总计286.6亿元,远高于福建的技术合同成交状况,这在一定程度上反映了我省产业集群的技术扩散效应与其他地区的差距。

(四)跨区交易网络建设滞后

福建产业集群长期孤立发展的局面,造成了集群间的跨区域交易网络建设滞后,这主要体现在营销的网络化程度、区域品牌效应和主要产品跨区销售额占比三个指标上。营销网络是企业在对外扩张,推广产品时与合作伙伴建立起的稳定战略关系,其作用在于增进顾客关系,实现关系链上节点的合作和可持续发展。由于我省产业集群长期局限在行政分区的范围内,各集群间的互动合作往来较少,营销网络化程度较低,还没能形成跨区域的营销网络,主要产品跨区域销售额占比不高。区域品牌效应方面,由于区域品牌的聚合效应、扩散效应和持续效应的发挥需要一定时间的孵化和积累,我省产业集群网络除了厦门、泉州和福州的部分产业具备了一定的品牌效应外,其余区域的品牌效应则还未显现,覆盖全省跨区网络的品牌效应尚不显著。

(五)中介组织机构涣散

中介服务机构是支持集群创新、推动集群网络内资源共享的重要力量,包括各类行业协会、科研机构、咨询机构、金融服务机构、法律服务机构等。在产业集群跨区网络中,中介组织不仅要负责外部网络层和核心网络层间的联系和沟通,还需要与辅助网络层中的其他机构开展互动联系,其在集群网络中地位不容忽视。建立跨区行业协会,可以组织引导具体产业在区域间的协调发展,推进专业化分工协作,实现产业集群的自我管理和协调。跨区域产学研技术联盟的成立能弥补我省科技链与产业链相脱节的现状,消除技术转化壁垒,促进知识资本与产业资本有效结合。虽然我省各类行业协会、科研机构、金融服务机构等中介服务机构数量庞多,在区域经济中扮演着重要角色,然而,不同区域间的中介服务机构缺乏应有的交流和互动,多数中介机构没有形成跨区域的服务网络,彼此隔绝涣散特征明显,中介组织跨区域服务功能不到位的境况亟待转变。

(六)跨区人才流动失衡

人才是区域经济发展的核心资源和源动力,区域经济的发展一方面吸引和内生出更多的优秀人才,而人才又进一步反作用于区域经济发展,二者间的互动形成了一个良性循环系统。我省产业集群跨区域间的人才流动问题主要体现在非均衡性上。首先,人才跨区域流动的体制性障碍尚未完全消除,户籍制度、社会保障制度等障碍导致人才流动渠道不畅。其次,人才流向过分集中,产业集群间的人才分布不均。省内人才流动倾向过分偏向于厦门、福州等地,流向其他地市的人才偏少,这不仅使得各地产业集群间的人才资源分配不均匀,也导致跨区域集群网络发展不均衡。再次,区域间的人才交流互动少,知识共享度低。人才交流是产业集群跨区网络建设的重要内容,我省人才交流不足的原因,很大程度上归因于人才中介服务机构不足,服务意识薄弱。发展人才服务中介组织,是推动产业集群跨区网络内人才流动的重要手段。

(七)集群网络效益低下

以上几个方面的问题直接导致了福建产业集群跨区网络的营运效率低下,未能给网络内的集群企业带来明显的实惠和福利增进,集群企业的流通费用、信息费用和劳动力费用节省效应均不显著。产业集群跨区网络建设的任务之一是通过构筑覆盖所有集群企业的流通网络,降低网络内部企业的信息搜寻成本和交易费用,从而提升企业的营销优势。而我省产业集群跨区网络建设的现实状况是只有部分产业集群区域间形成了初步的生产网络,跨区域流通网络还未形成,因而集群网络对降低企业流通费用的作用也不显著。另外,福建产业集群跨区网络在节省企业劳动力成本方面的功效亦不明显,这主要是集群网络间的技术交流和知识整合不足造成的,因为技术和知识共享可以推广新技术在集群区域中的运用,以资本替代劳动,从而节省人力成本。值得注意的是,我省多数产业集群至今赖以生存发展的资源禀赋优势和成本优势正日益消退,而产品开发、设计、营销等高附加值的环节多数产业集群仍不占优,因此进一步完善产业集群网络的建设,推动人才、知识、技术等要素的跨区域流动,对提升我省的区域竞争力颇为重要。

[1]中共福建省委福建省人民政府.关于加快产业集聚培育产业集群的若干意见(试行)[Z].2004.

[2]福建省经济贸易委员会,福建省发展和改革委员会.福建省“十一五”加快产业集聚培育产业集群专项规划[Z].2006.

[3]蔡猷花,陈国宏,蔡彬清.产业集群网络、知识整合能力及创新绩效关系研究:基于福建省三个制造业集群的实证分析[J].福州大学学报(哲学社会科学版),2013,(2):21-28.

[4]郑勇军.集群间产业链整合:提升产业竞争力的重要途径[J].工业技术经济,2006,(7):59-62.

[5]林善波,蔡秀玲.沿海地区计算机制造产业集群跨区域网络构建研究[J].华侨大学学报(哲学社会科学版),2007,(1).

F270

A

1671-5136(2014)01-0076-03

2014-01-17

林应福,男,福建福州人,福建师范大学西方经济学硕士研究生。研究方向:宏观经济理论与运用。