某矿8102工作面岩移观测站方案设计

2014-07-01吴金鑫王列平王红梅牛茂靖

吴金鑫,王列平,王红梅,牛茂靖

(1.安徽理工大学测绘学院,安徽淮南 232001; 2.河北中色测绘有限公司,河北三河 065201)

某矿8102工作面岩移观测站方案设计

吴金鑫1∗,王列平1,王红梅2,牛茂靖1

(1.安徽理工大学测绘学院,安徽淮南 232001; 2.河北中色测绘有限公司,河北三河 065201)

煤层开采造成覆岩及地表的移动变形是一复杂变化的过程。掌握地表与覆岩受采动影响的移动和变形规律,最大限度地减少由于开采沉陷而造成的损失具有重要的意义。地表移动变形信息准确可靠地获取十分重要,需要科学合理的观测方案。论文结合某矿8102工作面地质采矿条件的具体情况,对该工作面地表移动观测站、观测线、观测方法、精度要求及观测数据处理等技术方案进行了设计,成果具有现实意义。

开采沉陷;岩移观测站;观测线;数据处理

1 引 言

为合理、妥善安排采动区上方临近村庄搬迁时间和顺序,需要提供本矿区地质采矿条件下的准确可靠的地表移动变形参数。为此,建立某煤矿8102工作面的岩移观测站,并通过数据采集、处理和分析,获得该工作面地质采矿条件下准确可靠的地表移动变形参数,同时为下一步的生产决策服务。

2 8102工作面地质采矿条件

8102工作面位于该矿北一采区,东部以北翼轨道大巷保护煤柱线为界,南部以8101工作面为界,8101工作面已回采,西部以8煤岩浆岩侵蚀边界为界,北部以8103工作面为界,8103工作面尚未开采。工作面可采走向长623.8 m~802.2 m,倾向宽156.5 m~233.3 m,煤厚3.0 m~7.0 m,平均煤厚4.1 m,工作面面积约169 931.6 m2,地质储量982 374.6 t,可采储量933 255.8 t,工作面机、风巷掘进施工方位为274.5°,机巷标高在-610.4 m~-529.5 m(巷道底板标高)之间,风巷标高在-561.9 m~-519.7 m(巷道底板标高)之间,工作面正常煤岩层平均倾角为5°。松散层厚度为222.4 m~226.8 m。

老顶:一般以灰~深灰色粉砂岩为主,粉砂状结构,断口棱角状,见波状层理及平行层理,局部纵向裂隙发育并含方解石脉,厚度2.8 m~9.85 m,均厚7.0 m。直接顶:以泥岩为主,泥岩,灰黑色~黑色,参差状~平坦状断口,下部含有大量植物根茎部化石。

伪顶:本工作面8煤伪顶不发育。

底板:8煤层直接底板岩性变化不大,岩性为深灰色泥岩,深灰~灰黑色,含有植物化石碎片,直接底厚3.1 m~5.91 m,均厚4.3 m。工作面上地面地势平坦,地面标高为+27.3 m~+31.7 m,工作面内没有大的河流经过,有丰沟、民丰运河等季节性水沟,在工作面北部有村庄,回采之前需要对村庄进行搬迁。

3 地表移动观测站设计

3.1 观测站设计原则

为了能够获得准确、可靠、有代表性的观测资料,在观测站进行设计的过程中,应遵循以下几点原则:

(1)观测线应该选择在地表移动盆地的主断面上;

(2)每个观测周期不应受到来自其他附近开采面的采动影响;

(3)走向观测线的设计长度应大于地表移动盆地的范围;

(4)观测线上的布设测点应能够保证足够的密度一般取25 m;

(5)控制点应远离地表变形盆地范围,若存在冻土,控制点水泥混凝土的底面距冻土线应大于等于500 mm。

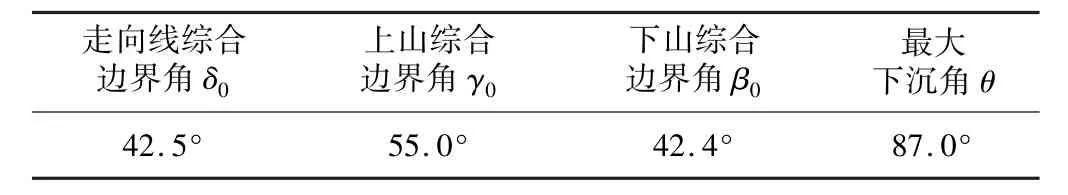

3.2 角量参数的选定

本设计方案的角量参数依照原则为:参照该矿区首采区和其临近的其他工作面地表移动变形观测站成果资料,如表1所示。

表1 角量参数选定

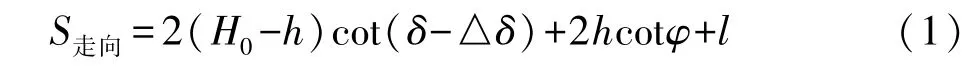

3.3 走向观测线设计

(1)走向观测线位置设计

根据上述地质采矿条件,8102工作面正常煤岩层平均倾角为5°,可认为近似水平煤层。此时,走向观测线可以布设在该工作面中部。

(2)走向观测线长度设计

式中:H0:回采工作面平均开采深度;h:松散层厚度;φ:松散层厚移动角;δ:走向移动角;△δ:走向移动角的修正值;l:工作面长度;

根据8102工作面地质采矿条件提供的各种参数,将各个参数值带入式(1)中,最后确定走向观测线长约1 118 m。

3.4 倾向观测线长度设计

(1)倾向观测线位置设计

计算公式如下:

式中:H1、H2:分别为采区下边界和上边界开采深度;h:松散层厚度;β:下山移动角;α:煤层倾角;△β:下山移动角的修正值;L:工作面斜长;γ:上山移动角;△γ:上山移动角修整值;φ:松散层厚移动角;

根据8102工作面地质采矿条件提供的各种参数,将各个参数值带入上式公式中,最后确定倾向观测线长约900 m。

考虑到现场实际地表情况,同时根据观测站上观测线的设计原则,在8102工作面上方地表还布置附近村庄网状监测站。

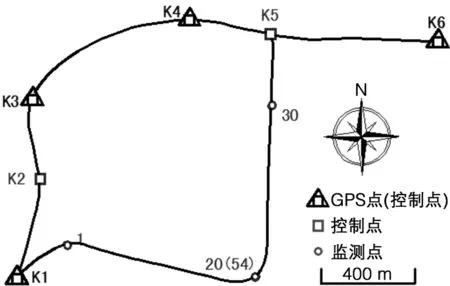

综上,8102工作面地表移动观测站:走向观测线长1 118 m,工作点29个,路上点间距为30 m,田里点间距为50 m;倾向观测线长900 m,布设在沟堤上,工作点31个,点间距为30 m。附近村庄网状监测站:在村庄地表另布设了37个监测点,点间距为50 m。观测站设计平面图如图1所示。

4 观测项目、方法、精度和时间

4.1 连接测量

所谓连接测量是指,为了获取观测站设计中的某个控制点三维坐标信息(平面坐标和高程信息),同时以此来确定测区中的其他控制点和工作测点的三维坐标信息,所进行的测量工作,该测量工作称之为连接测量。连接测量工作要在水泥混凝土观测点固结之后,在矿区工作面采动之前进行。连接测量包括平面连接测量(GPS静态测量)以及高程连接测量。

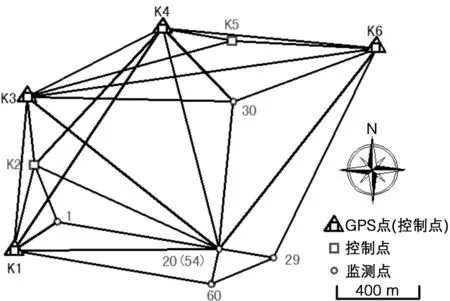

(1)平面连接测量(GPS静态测量)

控制点的平面位置采用D级GPS或全站仪导线控制,点位误差不得大于7 mm。K1、K3、K4和K6为GPS控制点,新增控制点K2、K5。20(54)为走向观测线和倾向观测线的交点。GPS控制网布置如图2所示。观测采用多台接收机(大于等于4台),多时段进行数据采集。此方法具有操作简易、可靠性高、精度高等特点。

图2 GPS连接测量平面图

(2)高程连接测量

高程连接测量要利用矿区提供的水准基点(K1、K3、K4、K6),布设水准控制网时要求尽可能利用矿区已有水准控制点资料,组成闭合环路。特别指出,交点要设计在水准控制网内。仪器选择为徕卡sprinter精密电子水准仪。组成如图3所示的水准网,引测三等水准。网中K1、K3、K4、K6高程值分别为: 30.881 m、31.023 m、30.663 m、32.190 m。

图3 连接测量水准网图

观测成果的内业数据处理方法采用现代数据处理理论进行处理,最终求出观测站各控制点的平面坐标和高程。

4.2 全面观测

为了提高监测精度,增加观测可靠性。在煤层开采之前,需要对观测值进行两次独立的全面观测。规范要求,高程不符合值为10 mm,即对同一工作测点来说,两次独立测得的高程差值应小于10 mm,同理,边长的不符合值为4 mm,所有数据需要取两者平均值作为最终原始数据。高程测量直接从观测站控制点开始,按三等水准测量的精度要求进行。为了提高观测速度,观测工作测点时,往往将观测线上的一些测点作为中间点(平差点),但同时视距不宜超过50 m(实际中一般不超过3个中间点)。当遇到工作点同时又是测量控制点时,可进行附合水准测量;若水准路线中只有一个控制点,水准线路需要设计成闭合线路或者进行水准往返观测,水准网示意如图4所示。

图4 水准网示意图

平面控制采用传统控制测量方法(全站仪附和导线),每个测站两个测绘观测水平角,同时要求正倒镜往返观测,水平距离取平均值。根据观测数据计算出各控制点所在坐标系下的平面坐标。通过极坐标法推算出观测线上其他观测点的平面坐标。最后通过个观测点平面坐标进行反演,确定出各测点的支距和相邻测点之间在观测线方向的水平距离。

4.3 日常观测

在首次和末次全面观测之间适当加密水准测量次数,为判定地表是否开始移动,在回采工作面推进一定距离(相当于0.1~0.5平均开采深度H0,即工作面回采60 m),在预计可能首先移动的地表,选择若干个工作测点,每星期进行1次水准测量。重复水准测量的时间间隔,视地表下沉的速度而定,一般是每隔1个月~3个月观测1次。在移动的活跃阶段,还应在下沉较大的区段,增加水准观测次数。

为了保证所获得观测资料的准确性,每次观测应在尽量短的时间内完成,特别是在移动活跃阶段,水准测量必须在1 d内完成,并力争做到高程测量和平面测量同时进行。观测站的各项观测,要遵循一定的观测程序。一般情况下,在测区控制线测设到设计位置后10 d~15 d开采生产还没有开始,这时应抓紧进行的观测工作是与矿区控制网进行连测。在采动影响开始之前,与矿区控制网进行连测之后应进行全面观测(独立进行2次),同时对观测站可能发生的变形量和下沉值影响范围,进行科学的预测。在地表移动的初始期、活跃期、衰退期要定期进行水准观测。特别指出,在地表移动活跃期间应加密水准观测的观测次数,缩短观测周期。地表移动稳定后,需要对观测站再次进行全面观测。

5 观测数据的处理

观测数据的处理工作一般包括计算和绘图两部分组成。

5.1 观测成果的计算

在正式进行数据计算之前还要对观测数据成果进行再次检查,这是保证观测成果正确性的重要措施。之后再利用现代数据处理理论中的方法进行各种改正数的计算和严密平差计算等。观测成果计算主要有预处理、移动变形量计算、参数确定3个步骤。

(1)预处理

观测数据预处理主要内容有:高程值求取、测点间水平距离以及测点的移动和变形值及下沉速度等。采用全站仪观测时,要加入气象改正和斜距改正。

(2)移动量和变形值的计算

移动和变形计算主要包括:各测点的下沉和水平移动,相邻两测点间的倾斜和水平变形,相邻两线段(或相邻三点)的曲率变形,观测点的下沉速度等。

(3)地表移动变形参数确定

通过移动变形曲线图和下沉速度曲线图可确定的移动变形的角量参数有:移动角、边界角、裂缝角、最大下沉速度角、超前影响角等。

通过MATLAB专业数据计算程序能够实现下沉系数、水平移动系数、主要影响角正切、拐点偏移距等地表移动预计参数。

5.2 绘图工作

一般情况下,在CAD中绘制移动变形曲线图是较常用、简便的方法。通过绘制曲线图进行观测线的地表移动与变形的规律分析及其地表下沉动态发展过程。

绘制移动变形曲线图时应注意以下几点:

(1)竖直比例尺应能够清楚的反映出移动和变形的分布规律,便于分析比较。

(2)曲线图和观测线断面图应绘在一起。

(3)断面图的竖直和水平比例尺与井上下对照图的相同。

(4)在观测站平面图上应包括的内容有测点的实际位置,保护煤柱边界线,每次观测时的工作面位置,地表裂缝,塌陷坑的形态及出现日期等信息。

(5)及时进行计算绘制。

6 结 论

采用GPS技术和精密监测技术进行三维空间数据的采集,建立某煤矿8102工作面岩移观测站,获得该工作面重复采动条件下的地表移动参数。在进行野外观测数据处理之前,要对野外观测一切成果进行检核,这个过程是数据预处理的前提工作。检核结果直接关系到数据预处理过程能否顺利进行。所以,观测站的野外数据检查是预处理、保证数据处理可靠性的重要基础。在掌握邻近村庄下8102工作面采煤地表移动基本规律后,可以监测到8102工作面开采是否影响附近村庄,如若影响,根据现场调查,确定其破坏等级,为地面建筑物加固或修改8103工作面回采设计方案提供科学依据。

[1] 何国清,杨伦,凌赓娣等.矿山开采沉陷学[M].徐州:中国矿业大学出版社,1991.

[2] 董合祥,朱子清,宋延军.地表移动观测站的设计研究[J].煤矿现代化,2010(1):40~41.

[3] 赵建红,郭志磊.地表移动观测站设计[J].煤炭技术, 2010,29(4):156~158.

[4] 徐长河.GPS技术在矿区地表移动观测站建立中的应用[J].煤炭技术,2009,28(5):155~157.

[5] 谢锋珠.东山煤矿71505工作面开采沉陷观测站设计[J].科技情报开发与经济.2009,17(19):224~225.

[6] 张国良,朱家钰,顾和和.矿山测量学[M].徐州:中国矿业大学出版社,1990.

[7] 王建卫.重复开采地表移动规律研究[D].安徽:安徽理工大学,2011.

[8] 郭文兵,柴华彬.煤矿开采损害与保护[M].北京:煤炭工业出版社,2008.

8102 Face of a Mine Rock Movement Observation Station Design

Wu Jinxin1,Wang Lieping1,Wang Hongmei2,Niu Maojing1

(1.Institute of Geodesy and Geomatics,Anhui University of Science and Technology,Huainan 232001,China; 2.Hebei CNNC Surveying and Mapping Co.,Ltd,Sanhe 065201,China)

Overburden and surface movement and deformation because of coal mining is a complex process of change.Master surface and overburden affected by the movement and deformation law,to minimize the losses due to mining is great significance.Ground movement and deformation access to accurate and reliable information is important,a scientific and rational observation programs is required.This paper combines 8102 Face’s geological and mining conditions of the specific case,the face surface movement observation stations,observation line,methods of observation,precision observation data processing requirements and technical solutions were designed,the results have practical significance.

mining subsidence;rock movement observation station;observation line;data processing

2014—05—14

吴金鑫(1989—),男,硕士研究生,研究方向:变形监测与数据处理。