近年澳大利亚华人新移民离境与回流分析——以澳大利亚移民部相关数据资料为研究中心

2014-06-17颜廷

颜 廷

(江苏师范大学华侨华人研究中心 江苏徐州221116)

全球化时代的移民问题,很大程度上即是国际人力资源竞争问题。在这场“争夺人才的全球性战争”[1]中,西方各发达国家陆续制定了一系列移民政策,吸引国际专业技术人才,形成了一股从“南”到“北”的国际人才迁移潮流。根据联合国移民数据统计,截至2013年,全球移民人口已达2.32 亿,其中59%住在发达国家[2]。在强大的国际移民潮下,以中国为代表的发展中国家长期陷入了专业技术人才大量外流的困境,给经济和社会发展造成了难以估量的影响。然而,近十余年来,越来越多旅居海外的华侨华人选择离境居在国,再度移民第三国,或直接回流中国,形成了日渐明晰的华人新移民离境和回流潮。这一华人移民新现象,已经引起社会广泛关注,相关报道屡见不鲜,中国政府亦顺应时代潮流,为促进经济发展和科技振

一 永久离境人口

自1970年代澳大利亚政府实行多元文化政策以来,华人新移民便源源不断涌入澳大利亚。早期华人一旦移民成功,澳大利亚便成安身立命之所,永久离境⑤指明确表达放弃澳大利亚居留权或公民身份而迁居他国。当然,这并不代表永久留境者不会因为某种原因返回澳大利亚。或回流情况尚不多见。从20 世纪末开始,永久离开澳大利亚的华人新移民越来越多,逐渐形成了一股离境潮。如表1 所示,1995—1996年度,永久离境者尚不过1783 人;2000—2001年度即突破4000 人大关;2003—2004年突破6000 人大关;2009—2010年度再破9000 人大关⑥参见表1。。十余年间,华人永久离境人口翻了数倍。

尽管华人新移民永久离境澳大利亚渐成一股潮流,籍贯分别为中国大陆、香港、澳门、台湾等地的华人新移民永久离境情况却各不相同:其一,就永久离境人口绝对数而言,以2000—2011年这十年为例,大陆籍华人永久离境最多,为40,045 人;香港籍华人次之,为21,492 人;台湾籍又次之,为9324 人;澳门籍最少,为313 人。其二,就永久离境人口增幅来说,亦以大陆籍华人为最高。2000—2011年这十年中,大陆籍华人永久离境人口增幅为138.5%;香港籍增幅为54.7%;台湾籍增幅为40.8%;澳门籍增幅仅为12.5%⑦上文数据根据表1 计算得出。。其三,就年度永久离境人口与移民人口比例而言,以香港籍移民永久离境比例最高,台湾籍次之,澳门籍又次,大陆籍最低。早在2001—2002年度,香港籍华人永久离境数即已超过入境数,比例为115.4%,2009—2010年度甚至达到156.8%的历史最高峰。台湾籍华人永久离境比例虽不及香港移民,2003—2004年度亦达70.8% 的历史高位,2008—2009年度又增至85.6%,换言之,绝大多数移民澳大利亚的台湾籍华人大多数仍选择离开澳大利亚,或回流台湾,或再度移民他处。两岸四地中,大陆籍华人永久离境澳大利亚比例最低,近十余年来始终徘徊在20%左右,2001—2002年度比例最高,亦不过24.5%,2010—2011年度又降至19.7%⑧上文数据根据表1 及澳大利亚移民部历年移民统计数据(Australian Government Department of Immigration & Citizenship,Historical Migration Statistics,Released in April 2013.)相关数据计算得出。。在大陆籍华人永久离境数量和增幅比例都非常高的情况下,永久离境比例尚不足五分之一,一定程度上反映出,与港澳台移民相比,大陆移民更愿意努力适应澳大利亚生活,而不是选择 离开。

表1 澳大利亚华人新移民永久离境人口统计(按籍贯)

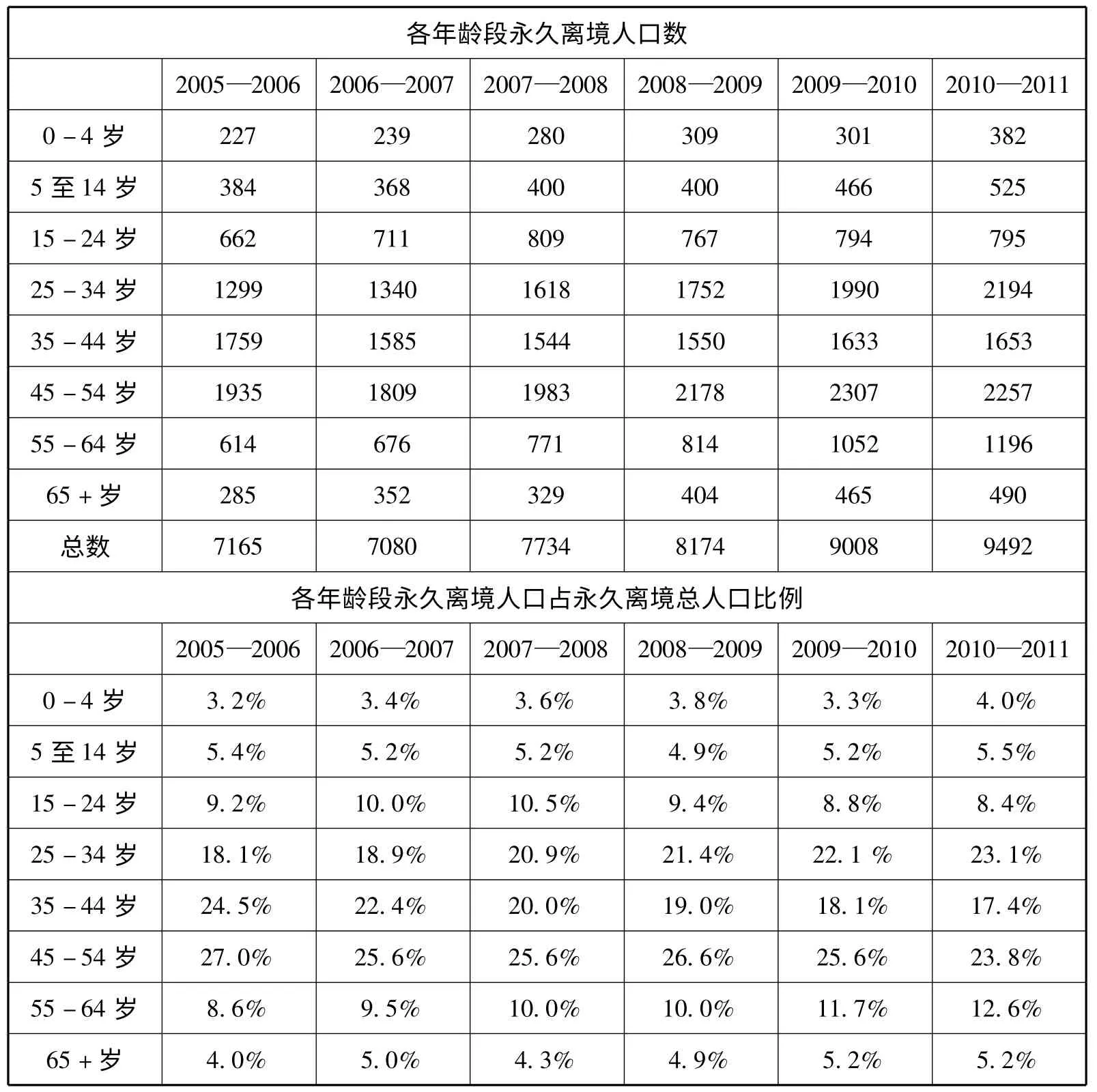

近年来,在日渐汹涌的永久离境潮中,不同年龄层次人群表现亦各异。澳大利亚移民统计将永久离境华人移民按年龄层次分为0 -4 岁、5 -14 岁、15 -24 岁、25 -34 岁、35 -44 岁、45 -54 岁、55-64 岁以及65 岁以上等几个年龄群体,如表2 所示,其永久离境情况如下:其一,华人永久离境澳大利亚者以25 -54 岁年龄段为主,且从2005年以来一直占永久离境华人总数的三分之二左右。其二,婴幼移民、青年移民和老年移民永久离境比例提升。25 -34 岁年龄段青年移民永久离境比例增加主要是大陆籍青年移民永久离境人口增加所致。大陆籍青年移民永久离境比例走高,主因是近年来中国经济飞速发展,对其产生了越来越强的吸引力。青年移民永久离境比例增加,也直接带动0 -4 岁年龄段婴幼移民离境人口比例小幅增长。而55-64 岁及65 岁以上年龄段老年移民永久离境人口逐年增加,主要因其大多为亲属移民,英语水平低、较难适应澳大利亚生活、思乡情重。对澳大利亚而言,大量老年移民人口永久离境,是一项利好,意味着更少的公共福利支出。其三,青少年移民和中年移民永久离境潮放缓。15 -24 岁年龄段的青少年移民主要为留学生移民,无论求学期间或毕业后,他们更愿意坚守澳大利亚,而不是离开。作为澳大利亚华人移民永久离境的主流人群,近年35 -44 岁、45 -54 岁年龄段中年移民永久离境占比缩水严重,一定程度上表明这类人群经过多年的打拼与奋斗,已不愿意再轻易离开业已熟悉,且相对稳定的生活而另投他方或回流原籍地。

表2 澳大利亚华人新移民永久离境人口统计(按年龄段)

最后,在华人新移民永久离境统计中,居留澳大利亚时间长短对永久离境人口亦有影响:其一,居留时间越长,永久离境可能性越大。从2005—2006年度以来,在澳大利亚居留时间少于2年者,离境意愿最低;在澳大利亚居留时间超过2年却不到5年者,离境意愿稍有增加;而居澳5年以上者,永久离境意愿暴增,其历年永久离境人口占全部永久离境华人新移民总数的三分之二以上。其二,居澳时间长短一致的人群,永久离境人口在不断增加,但每年度永久离境人口比例则相对稳定。从2005—2006年度直至2010—2011年度,在澳大利亚居留少于2年而永久离境者,占比始终在12%上下浮动;居留超2年却不到5年而永久离境者,占比一直在16%左右徘徊;居留时间超5年以上而永久离境者,占比亦始终维持71% 左右。最后,较之港台籍华人新移民,大陆籍华人居澳5年以上者永久离境占比较低,而低于5年者永久离境占比偏高①下文数据参见表3。。从2005年以来,大陆籍居澳5年以上者永久离境人口占全部永久离境人口比例仅为64%左右,居澳5年以下者则平均为36% 左右;香港籍居澳5年以上者永久离境人口占比为85%左右,居澳5年以下者平均为15%左右;台湾籍居澳5年以上者年度永久离境人口占比浮动较大,基本区间为68.8% -78.5%,居澳不足5年者永久离境人口占比区间为31.2% -21.5%①下文数据参见澳大利亚移民部出境人口系列调查数据“Emigration 2005 -06,Australia”、“Emigration 2006 -07,Australia”、“Emigration 2007 -08,Australia”、“Emigration 2008 -09,Australia”、“Emigration 2009 -10,Australia”、“Emigration 2010 -11,Australia”等。。与港澳籍华人新移民相比,大陆籍长期居留者永久离境比例偏低,一定程度上反映出,澳大利亚较高的经济发展水平、良好的法治及人居环境等令相当一部分已经熟悉澳大利亚社会生活的华人移民不易下决心永久离境或回流大陆。

表3 澳大利亚华人新移民永久离境人口统计(按居留澳大利亚时间长短)

二 回流人口② 指原籍中国的澳大利亚华人移民,以及澳大利亚出生华人后裔永久离境澳大利亚,并回到中国定居的人口。

多年来,澳大利亚移民部居民出入境记录主要统计华人新移民永久离境情况,从未直接关注其回流问题,直至2005 -06年度以来,出入境人口记录才有了关于华侨华人回流的准确数据,这给相关问题的历史比较和分析带来了一定的不便。为此,这里借助澳大利亚原籍海外而移居中国之永久离境居民数据,管窥多年来澳大利亚华人新移民回流的基本情况。

20 世纪90年代,澳大利亚华人新移民回流者为数甚少。1995—1996年度,澳大利亚居民中原籍海外而选择移居中国两岸三地③中国大陆、香港、台湾。澳门年度离境人口数量过低,不具备统计学意义上的分析价值,故而这里未计入离境总人口中来。者人口仅1775人,占当年度移民人口比例为10.3%;1998—1999年度为3355 人,占当年度移民人口比例增至29.7%;2002—2003年度为4738 人,占当年度移民人口比例又增至35.6%。当时这些移居至中国两岸三地的人口,并不一定全部原籍中国,故而其中真正属于回流中国的华人新移民,为数一定更少些。然而,根据澳大利亚移民部出入境记录,至2005—2006年度华人新移民回流人口即已达5053人。因此,即便以1995—1996年度澳大利亚原籍海外而移居中国的人口为回流人口,则这十年来,华人新移民回流人口增幅亦达185%。嗣后,每年澳大利亚华人新移民回流数持续增长,2006—2007年度为4916 人;2008—2009年度为5631 人;2010—2011年度为6667 人,较之2005—2006年度,回流人口增加了32%,达历史最高水平④参见表5。。华人新移民回流之成为潮流,可见一斑。

当然,回流中国的华人新移民数并不等同于永久离境澳大利亚的华人新移民人数。2005—2006年度至2010—2011年度,中国两岸三地出生的华人新移民永久离境澳大利亚总数分别为7134 人、7051 人、76967 人、8137 人、8969 人、9456 人⑤参见表4。这里两岸三地指中国大陆、香港、台湾。因移民部统计数据遗漏,故而此处未包含澳门华人新移民离境人口数据。,其中每年度回流至中国两岸三地的华人新移民约为总数的68% -71%,另29% -32%的永久离境人口则再度移民至第三国或地区①当然,由于数据统计资料的局限,再度移民至第三国或地区者,其移民的目的地亦可能是非原籍的华人地区,如原籍大陆移民再度移民至香港或台湾,反之亦然。而根据一般的常识性经验,这种跨地区回流可能性非常大。。然而永久离境澳大利亚的华人新移民中回流原籍地人口比例看似较高,但与每年度两岸三地华人移民澳大利亚人口相比,却有不小的差距,每年度回流比例始终徘徊在21%上下,并呈不规律波动。具体到两岸三地华人新移民回流情况,表现则各不相同:

表4 澳大利亚华人新移民回流统计

(续上表)

其一,两岸三地华人新移民回流绝对数量差别明显,且每年度变化趋势各有不同。两岸三地中,由于大陆籍华人新移民庞大的人口基数,使得每年度回流人口绝对数量最大,且逐年走高,增长清晰,从2005—2006年度回流人口为2405 人增至2010—2011年度的3939 人,回流人口绝对增长率为63.8%。香港籍华人新移民年度回流人口绝对数相对较少,且呈U 型小幅波动。2005—2006年度回流1869 人,2007—2008年度缓降至1714 人,此后逐年小幅回升,至2010—2011年度回流人口已达2027 人,为近年最高水平。台湾籍华人新移民年度回流人口绝对数量最少,且呈无规则波动,但总体上呈不断减少的趋势。

其二,大陆籍华人新移民回流比例偏低,港台籍回流比例比较高,且呈逐年增长态势。2005—2006年度至2010—2011年度,每年度大陆籍华人新移民回流比例始终徘徊在13% -14%上下。相较之下,台湾籍华人新移民回流比例每年度则高达60% -70%左右,且呈小幅增长之势。香港籍华人新移民回流比例则更高,达80% -120%左右,且年度增幅更大。换言之,香港籍华人新移民回流人口已超过对澳大利亚移民人口。当然,香港、台湾籍华人新移民移民回流比例近年持续走高,也是因为在香港籍、台湾籍澳大利亚华人新移民回流人口绝对数微涨或持平的情况下,两地对澳大利亚移民人口却呈现下滑趋势,拉高了港台籍移民回流比例。

其三,大陆籍华人新移民永久离境人口回流比例增幅明显,香港、台湾籍永久离境人口回流比例呈持续下滑趋势。2005—2006年度大陆籍华人永久离境人口回流比为62.2%,2010—2011年度已增至68.0%,达历史最高水平;2005—2006年度香港籍华人永久离境人口回流比为81.6%,至2010—2011年度则降至75.9% 的近年最低水平;2005—2006年度台湾籍华人永久离境人口回流比为77.9%,2010—2011年亦降至70%的近年最低水平①以上相关数据参见表4。。比较两岸三地华人永久离境人口回流比例的变动趋势,可以清晰地看出,随着中国大陆地区经济的持续高速发展,市场经济体制的不断完善,加之巨大的就业发展空间,大陆籍华人新移民永久离境澳大利亚后回流意愿在不断增加;而港台籍华人新移民回流意愿却因香港、台湾狭窄而激烈的就业竞争市场而不断下滑。

此外,尤其值得关注的是,在原籍中国的华人新移民回流渐成时代潮流之时,澳大利亚土生华人②即出生地为澳大利亚的华人新移民后代。回流中国祖籍地的意愿和趋势也在不断增长。1995—1996年度,仅有521 名澳大利亚土生华人回流中国;2000—2001年度即增至1765 人;2005—2006年度再增至3105 人;2010—2011年度更达到4041 人的历史最高水平。澳大利亚土生华人回流后,大多数选择香港为其定居地,其次为中国大陆。自20 世纪90年代以来,近七成以上澳大利亚土生华人回流人口选择定居香港,1995—1996年度定居香港者比例甚至高达81.8%。虽则此后这一比例持续下滑,近年依然有六成以上的澳大利亚土生华人回流后定居香港,且人口绝对数呈持续增长态势。澳大利亚土生华人回流中国大陆地区的人数虽不及香港,但从2004—2005年度以来,其所占澳大利亚土生华人回流人口总数比重亦一直维持在3 成左右,且自2005—2006年度以来每年回流更超千人之数③以上数据参见表4。。与大陆地区及香港相比,澳大利亚土生华人回流台湾者可谓寥寥,近年多者亦不过百余人之数,甚至不及定居澳门的回流人口。

表5 澳洲出生而定居中国两岸四地的华裔人口

三 永久离境与回流分析

国际人口迁移是全球化的重要内容。作为人口跨国迁移行为的重要组成部分,移民离境住在国他往或回流原籍地,与一般国际移民行为一起,完整地表达了全球化时代国际人才竞争与合作的深刻内涵。而近十年澳大利亚华人新移民离境与回流数据,亦在一定程度上揭示了中国人力资源竞争态势及华人人口流动趋势。

首先,澳大利亚对华人新移民吸引力相对下降,永久离境与回流人口数可能会进一步走高。

根据经典的国际移民推拉理论 (Push - pull Theory),人口迁移是由促使一个人离开一个地方的“推力”和吸引他到另一个地方的“拉力”综合作用的结果[4]。尽管根据统计数字,澳大利亚年度华人移民人口仍不断攀升,然近十余年澳大利亚经济与社会生存环境的变化,也使得华人新移民选择永久离开的“推力”因素在不断加强:其一,每年度动辄十余万有良好教育背景的高素质专业技术人员入境澳大利亚,导致职业竞争越来越激烈,职场发展空间十分局限;其二,政府一味严控公共财政支出,控制各项移民福利,削减公共服务①长期以来,许多人一直认为,移民应该享有平等的公共待遇,以保证他们能跨越语言和文化上的“障碍”。霍华德移民政策改革后,新移民享受各种社会福利必须有两年的等候时间,而且以往为免费的职业培训、成人英语培训等诸多公共服务,现在强调“费用自付”。,增加了新移民适应新社会生活的成本,降低了融入主流社会的能力和对主流文化的认同感;其三,种族歧视现象较为严重,令华人新移民难以安心扎根当地。2009年6月,一份调查显示,85%的澳大利亚人承认澳大利亚存在种族偏见[5]。斯坎伦基金会调查也显示,2007年有9%的澳大利亚人因肤色、种族或宗教遭受过歧视,2009年这一数字上升到10%,2010 和2011年进而上升到14%[6]。当华人移民真实感受到澳大利亚社会生活环境差强人意时,全球化时代越来越激烈的国际人力资源竞争,特别是近十余年中国经济的持续繁荣与高速发展,政治与社会制度不断地调整与完善,加之对乡情乡音的思念与眷恋,照顾老人的需要[7],亦必然对在澳华人移民产生一定程度的冲击,在内推外拉之下,华人新移民永久离境与回流人口必将越来越多,并正逐渐形成方兴未艾、绵延不断的华人新移民回流潮。

其次,中国两岸三地对澳大利亚人力资源竞争实力不平衡:香港人才吸附能力突出;台湾地区表现疲软,竞争力有下滑趋势;大陆地区潜力无限。

20 世纪八九十年代,为了促进澳大利亚经济转型,澳大利亚政府曾极力吸引香港、台湾地区技术移民,使得港台籍华人新移民大量涌入澳大利亚,1990—1991年度甚至分别达到13541 人和3491 人的历史最高点。但1990年代以来香港、台湾经济的进一步发展,不仅使得对澳移民数量持续下滑,港台籍华人新移民回流人口也在不断增加。早在2008—2009年度,香港籍华人新移民回流人口已超过香港对澳移民人口,台湾籍华人新移民回流人口亦达台湾对澳移民数七成左右,且多年来澳大利亚本土出生而移居香港、台湾的华人人口也持续增长①参见表5。。两地对澳人力资源竞争能力都有大幅度提高。然而,香港、台湾两地所不同者在于,香港籍华人新移民年度回流人口比例增幅较大,回流绝对数字亦一直呈增加趋势,尤其是,至2007—2008年度,澳大利亚本土出生华人而移居香港者数量已超过香港对澳移民人口②参见、对比分析表5 和表4 相关数据。,显示出香港强劲的人力资源竞争势头。相比之下,台湾则逊色许多,虽则近年台湾籍华人新移民年度回流比例仍处于增势,回流绝对数却呈缓降态势,且多年来澳大利亚土生华人定居台湾人口为数更是寥寥,其每年度定居人口仅约为定居香港人口的二十分之一左右、定居中国大陆地区人口的十分之一左右③参见表5。。可见近年台湾对澳人力资源竞争实力相对疲软,乃至有下滑态势。出现这种情况,与近十余年来台湾民主转型过程中社会过度政治化,经济发展相对迟滞有密切关系。

与港台地区相比,大陆地区对澳人力资源流失比较严重,但情况正在逐步好转。近年来,中国大陆与澳大利亚之间人口流动呈现出华人移民人口与回流人口双高的特殊局面。2005—2006年度大陆对澳移民180,84 人,2010—2011年度已增至29,397 人,增长率为62.6%[8]。与此同时,大陆籍华人新移民回流人口也直线攀升。如前所述,大陆籍华人新移民回流人口从2005—2006年度的2405人,持续增至2010—2011年度的3939 人,增长率为63.8%;澳大利亚土生华人回流人口也在持续增加。考虑到中国大陆地区已经表现出来的巨大经济发展潜力、越来越完善的制度环境和巨大的市场空间,未来大陆籍华人新移民回流潮必将不断加强,充满生机,对澳人力资源竞争力将有较大提升。

再次,在一个相当长的历史时期内,华人都将是澳大利亚最为活跃的亚裔跨国迁移族群。

亚洲是澳大利亚重要的移民来源地区。2001年亚洲移民④按照澳大利亚移民统计数据,中东地区移民人口不计入亚洲移民数据。占澳大利亚海外出生人口比例为22.8%,2011年则为32.8%[9]。在为数众多的亚洲移民中,每年度华人移民人口最多。以2010—2011年度为例,当年度印度移民21,932 人,占亚洲移民总数20.4%;菲律宾移民11,075 人,占10.3%;其它亚洲国家移民人口则更少;华人移民人口却多达32,439 人,占亚洲移民总数高达30.1%⑤根据澳大利亚移民部历史移民数据Historical Migration Statistics (Department of Immigration & Citizenship,Australian Government,2013)整理计算得出。其中华人移民人口为两岸四地移民人口。。与此同时,华人永久离境人口亦居澳大利亚亚裔各族群之冠。近些年来,在澳大利亚亚裔永久离境人口中,华人始终占半数以上。可见,无论入境澳大利亚或永久离开澳大利亚,在众多亚裔族群中,华人跨国迁移行为不仅最为活跃,且在一个相当长的历史时期内,这种跨国迁移活性都远非其它族群可比。加之永久离境澳大利亚的华人高达七成左右选择回流中国,这在一定程度上意味着,在国际人力资源竞争中,与其它亚洲国家相比,中国对本国海外侨胞更具吸引力,中澳之间的国际人力资源竞争也更激烈。

最后,两栖型回流人群越来越多。

近年来,随着中国经济和社会的持续繁荣和发展,中澳之间的经济文化交流互动越来越频繁,华人新移民跨国迁移行为也越来越复杂。在大量回流中国的华人新移民中,有一大批具有“两栖性”,即在中国及澳大利亚都保留着物业、人际关系及商业往来,这些人大多为已获澳大利亚绿卡或国籍的高层次人才①尽管澳大利亚出入境人口记录将华人新移民回流中国视为永久离境澳大利亚并定居中国,但现实情况往往要复杂得多,一些人可能并未真正放弃澳大利亚居留权或公民身份,而只是因商贸活动或其它事业发展需要而常居中国,并往返于中澳之间。在学界,也有许多学者称华人新移民这种跨国迁移模式为“环流”。。尽管无法确切估算这类两栖型回流人口的数量,其人数在与日俱增,却是不争的事实。

两栖型回流现象形成主要有三方面因素:其一,为了寻求更好的生活品质、为子女提供更好的教育,或出于其它个人理由,越来越多的中国人选择移民澳大利亚,而同样的理由,使得这些人在不得不回流中国时,不太愿意彻底放弃澳大利亚居留资格;其二,澳大利亚迥异的社会文化环境、狭窄的经济市场空间,亦使得诸多移居澳大利亚的华人,尤其是在中国已事业有成的各类企业主和投资人不甚适应,更愿意回到国内生活,仍将事业重心放在中国,但同时也不愿意放弃澳大利亚居留资格或公民身份所带来的便利和好处;其三,澳大利亚商业移民政策的导向。澳大利亚政府一直都对商业投资移民持开放态度,允许申请人拿到临时商务签证后,可兼顾原籍国的生意和事业。政策规定,商务签证申请人甚至可以不去澳大利亚居住,而只要配偶在澳大利亚获得临居商务签证的4年中累计住满1年即可(2010年以后提高至16 个月)申请永居资格。这种情况在2012年7月以后的移民政策改革中表现得更为极端。新政下的重大投资移民签证188C 签证获得者在完成500 万澳元的投资之后,甚至每年只需居住40 天或四年累积居住160 天即可。应该说,开放的移民政策为两栖型回流移民提供了便利,一定程度上助长了跨国两栖型移民现象的产生。而这种“两栖型”移民对澳大利亚与中国的经济、社会及政治关系将起到积极作用[10]。

综上言之,近些年来,全球化竞争加剧和中国经济的崛起与持续繁荣,使得澳大利亚华人新移民跨国迁移行为越来越走向活跃,使其在全球范围内的流动和分布出现新的趋势和变化,并促使越来越多的人在离开澳大利亚后选择回流中国。尽管就华人跨国迁移的整体过程而言,中国,主要是大陆地区,仍然属于人力资源输出国,对澳“智力”出超严重,每年回流人口仅为对澳移民人口的八分之一至七分之一,且回流人口中仅30%为管理者和专业技术人员[11]。但全球人力资源竞争格局在迅速发生变化已是不争的事实,而正是这种变化,使得重新审视中国在全球人力资源竞争中的位置和优势、不断调整中国的人才引进战略,以推动中国经济、科技的持续繁荣与进一步的发展,变得尤为重要。

【注 释】

[1]David L.Bartlett,U.S Immigration Policy in Global Perspective:International Migration in OECD Countries,Washington,DC:American Immigration Law Foundation,2004,p.1.

[2]United Nations, “International Migration 2013”,见联合国经济和社会事务部人口司网页http://www.un.org/en/development/desa/population/。

[3]参见2011 Census of Population and Housing,Expanded Community Profile (Australian Bureau of Statistics,2012)和2001 Census of Population and Housing,Time Series Profile(Australian Bureau of Statistics,2003)。相关资料见澳大利亚统计局网页(http://www.abs.gov.au/),这两个数据不含澳门籍华人人口。

[4]R.赫伯尔:《乡村—城市迁移的原因》,《美国社会科学杂志》第43 期(1938),第932 -950 页,转引自李竞能《现代西方人口理论》,复旦大学出版社,2004年,第139 页。

[5]陈小方:《澳大利亚与印度关系紧张,印度籍留学生屡遭袭击,澳洲被指种族主义国家》,《光明日报》2010年1月6日。

[6]李景卫:《澳大利亚人权委员会发起反种族主义战略》,凤 凰 网,http://news.ifeng.com/gundong/detail _2012_ 08/24/17072139_ 0.shtml,2014年11月4日。

[7]李妮:《海归年薪相差较大“照顾亲人”成回流重要因素》,新华网,http://news.xinhuanet.com/edu/2013 -10/15/c_ 117725665.htm,2014年11月4日;亦可参阅林琳《中国的智力回流现状与原因初探》,《华中农业大学学报(社会科学版)》2009年第3 期。

[8]Department of Immigration and Civilization,Australian Government,Historical Migration Statistics,2013.

[9]颜廷:《海外移民与澳大利亚文化多样性的发展》,《学海》2013年第6 期。

[10]邱观史:《澳大利亚移民部统计数字表明:中国移民回流提速》,中国新闻网,http://www.chinanews.com/hr/kong/news/2007/12 -18/1107157.shtml,2014年11月4日。

[11]Department of Immigration & Citizenship,Australian Government,Country Profile:People's Republic of China,2012.