消囊酊急性毒性试验研究*

2014-06-13张俊威白秀云王伟明

张俊威 王 博 白秀云 王伟明

(黑龙江省中医药科学院,黑龙江 哈尔滨 150036)

消囊酊是以50%乙醇溶液为溶剂的口服酊剂,用于各期囊虫病的治疗。本实验对其进行急性毒性研究,检出药物的半数致死量(LD50)和最大耐受量(MTD)为临床合理应用提供理论依据。

1 材料和方法

1.1材料

受试药:消囊酊,黑龙江省中医医院制剂室提供,批号:081201。功能主治:杀虫消积,用于囊虫病。用量:口服,一次15~20 ml,一日3次。溶剂:50%乙醇溶液。实验动物:ICR小鼠,吉林大学实验动物中心提供,合格证号:SCXK-(吉)2007-0003。

1.2方法

1.2.1消囊酊及溶剂经口LD50预试[1,2]小鼠24只,19~21 g,随机分为消囊酊组(I组)和溶剂组(II组)。I、II组小鼠各随机分为高、中、低剂量组,4只/组,雌雄各半。以20 ml·kg-1为最大容积,组间比1∶0.7分别灌胃相应容积的受试品。给药后即刻及连续观察14d,逐日记录动物的饮食、外观、行为,有无异常分泌物、排泄物及毒性反应和死亡动物的分布情况,死亡动物及时进行尸检,并记录病变情况。

1.2.2消囊酊及溶剂经口LD50测定 小鼠100只,18~20 g,随机分为10组,10只/组,雌雄各半,消囊酊和溶剂各5组。以预试验中LD100为最高剂量,LD0为最低剂量,组间比1∶0.85,灌胃相应体积的受试品。观察和记录方法同上。

1.2.3消囊酊浓缩液LD50预试 实验动物的选择和分组同1.2.1。将消囊酊水浴浓缩至最大可灌胃浓度。以最大可灌胃浓度为高剂量组,组间浓度比1∶0.7灌胃相应浓度的消囊酊浓缩液,给药体积为20 ml·kg-1。观察和记录方法同上。

1.2.4消囊酊浓缩液MTD测定[3]小鼠20只,18~20 g,雌雄各半,灌胃40 ml·kg-1体重的消囊酊浓缩液,早晚各一次,两次间隔不超过8 h。观察和记录方法同上。

2 结 果

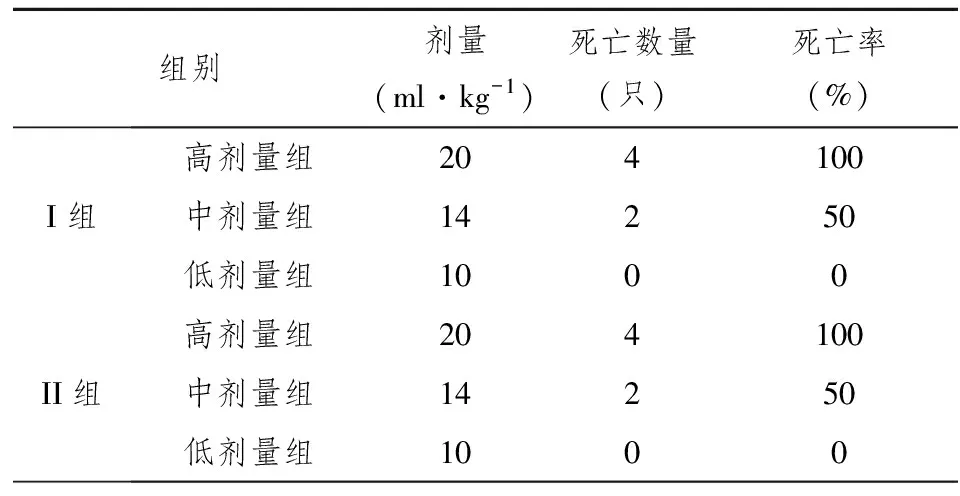

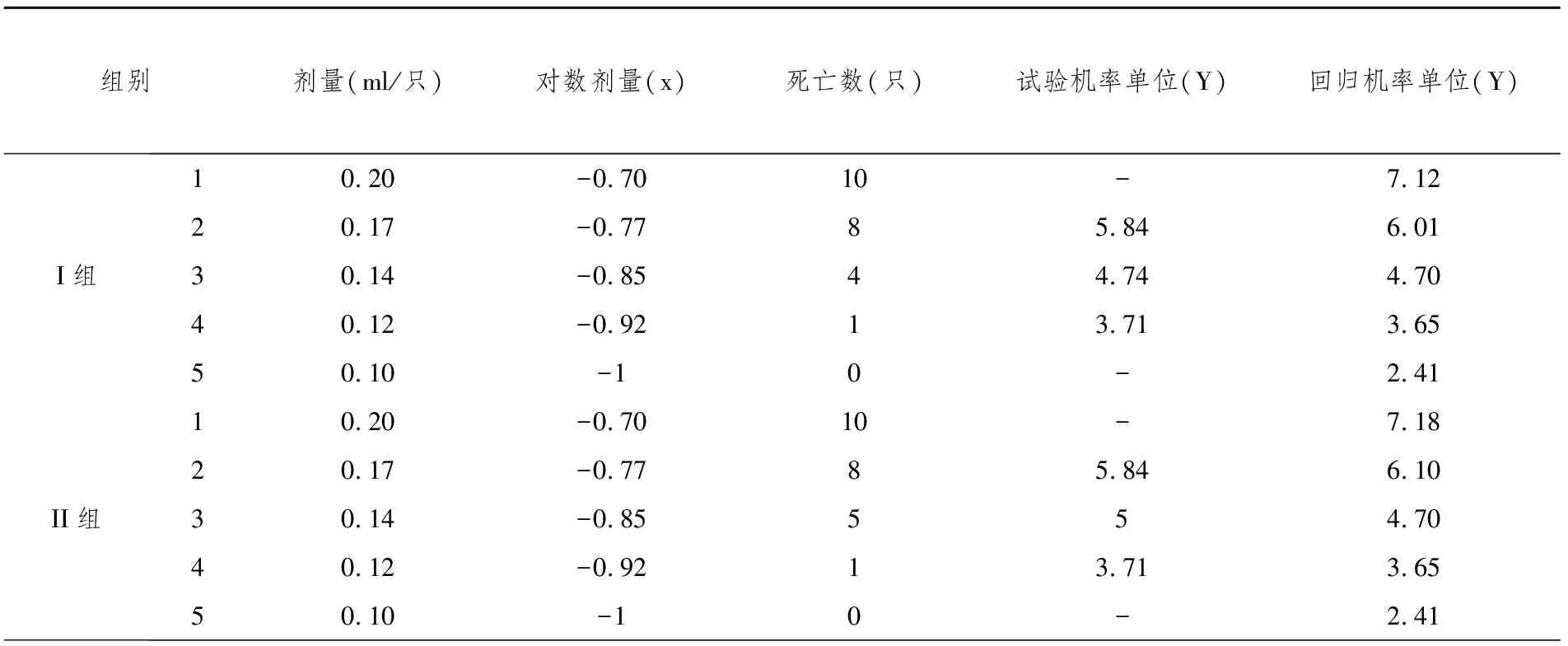

2.1消囊酊组小鼠给药后部分小鼠出现步履不稳、摇晃等醉酒症状,20 min有小鼠入睡, 4 h开始有死亡,其LD0和LD100分别为20和10 ml·kg-1体重(表1)。死亡小鼠解剖后肉眼观察,心、肝、脾、肺、肾等脏器均未见异常。存活小鼠状态基本恢复正常。采用 Bliss法计算LD50,回归方程为y(Probit)=18.08+15.67Log(D),LD50为14.6 ml·kg-1,相当于成人临床用量的14.6倍(表2)。

表1 消囊酊及溶剂LD50预试验结果(n=4)

2.2溶剂组小鼠给药后小鼠中毒症状与囊虫酊组相同,其LD0和LD100分别为20和10 ml·kg-1体重(表1)。回归方程为y(Probit)=17.93+15.36Log(D),LD50为14.4 ml·kg-1,相当于成人临床用量的14.4倍(表2)。

表2 消囊酊及溶剂经口LD50试验结果(n=10)

2.3消囊酊浓缩液的小鼠可灌胃最大浓度为750%。经预试不能找出引起小鼠 100%死亡剂量。小鼠灌胃40 ml·kg-1体重750%消囊酊后,饮食、外观、行为正常,未见异常分泌物、排泄物,无中毒表现及动物死亡。经计算可知,消囊酊浓缩液的MTD相当于人临床用量的300倍。

3 讨 论

酊剂为中药常用剂型,指药物用规定浓度的乙醇浸出或溶解而制成的澄清液体制剂。乙醇具有温通血脉、行药势之功效,为中药制剂常用溶剂。中医理论认为,用酒送服或用酒浸泡中药可借助酒的辛热之性,缓和药物的寒性以调整中药的性味,并且可以引药上行,使药力迅速到达全身经脉,更好地发挥药物功效,所以自古以来就有“酒为百药之长”的说法。现代医学研究认为,中药的多种有效成分,如生物碱及其盐类、甙类、鞣质、挥发油等皆易溶于酒中,如果中药用酒送服或经酒浸泡后有效成分更容易溶出,可提高疗效。

急性乙醇中毒是指一次大量饮酒引起的一种暂时性的以神经精神为主的中毒状态[3]。中枢神经系统对乙醇最为敏感,进入体内的乙醇首先影响大脑皮层的活动,表现为兴奋,面色潮红,有欣快感;当乙醇体积分数增加时,皮层下中枢和小脑活动受抑制,严重时可致昏睡、意识丧失,多因延脑呼吸与血管运动中枢衰竭而死亡[5,6]。本实验中,灌胃消囊酊后15min有小鼠出现中枢神经系统兴奋症状,肢体协调性下降,随后进入中枢神经抑制状态,活动明显减少,倦怠,昏睡,4 h开始有死亡,存活小鼠2-3d后恢复正常,表现为典型的急性酒精中毒症状。另外,我们分别对药物的溶剂和挥去乙醇后的药物浓缩液进行了急毒试验,发现溶剂的LD50为14.4 ml·kg-1,与消囊酊接近,但浓缩液未能测出100%死亡剂量,说明该药的急性毒性反应主要是由乙醇溶剂产生的。

本实验中消囊酊LD50为14.6 ml·kg-1,相当于成人临床用量的14.6倍,提示医师在临床用药时应严格限制患者用量,避免毒性反应的产生。临床用药时,婴幼儿、孕妇、哺乳期妇女、酒精过敏者、心脏病、高血压及肝肾功能不全等患者应尽量避免使用或在临床医师指导下使用。

[1] 中华人民共和国卫生部药政管理局.中药新药研究指南(药学 、药理学、毒理学).1994:202.

[2] 李仪奎.中药药理实验方法学[M].上海:上海科技出版社.1991:528.

[3] 吴秉纯.中药药理与毒理学研究基本技术方法[M].黑龙江人民出版社.2011:205.

[4] 王兴会,杜克莘,胡浩等.乙醇镇痛作用的实验研究[J].西北药学杂志,2010,25(2):118-120.

[5] Kumada T,Jiang Y,Cameron DB, et la. How does alcohol impair neuronal migration[J]. J Neurosci Res, 2007,85(3):465-470.

[6] 杨藻宸.药理学和药物治疗学[M].北京:人民卫生出版社,2000:2183.