清代夫妻冲突述论

2014-06-12程摇方马晓雪

程摇方,马晓雪

(1.济南大学法学院,山东济南250022;2.南开大学历史学院,天津300071)

清代夫妻冲突述论

程摇方1,马晓雪2

(1.济南大学法学院,山东济南250022;2.南开大学历史学院,天津300071)

摘摇要:在今人眼中,古代家庭往往是一幅“父慈子孝、兄爱弟敬、夫和妻柔、姑慈妇听”的和谐画面,尤其是夫妻关系,即使不尽是举案齐眉、相敬如宾,也绝不会是同床异梦,甚至干戈相向。实际上这是一种误解,古代的夫妻因矛盾而冲突的不乏其例,柔情与冲突构成了夫妻琴瑟和鸣的两大主旋律。

《大清律例》;夫权;奸情

“家庭是社会的细胞。”同样,夫妻亦是家庭的细胞,种的繁衍,家族、亲族关系的发生、延续均依此而生。在夫妻关系中,古人奉“礼经”为圭臬,成书于东周时期的《仪礼》认为妇女是男人的附庸,她们一生有“三从”,即:未嫁从父、既嫁从夫、夫死从子。后经汉儒改造、发挥,“三从四德”成为古代妇女正统的道德规范。除了道德的约束,历代法律也无不体现着“夫为妻纲”的礼制精神。这样,在道德和法律的双重束缚之下,夫权似乎就成了保障夫妻琴瑟和鸣的“紧箍咒”。实际上,古代的女性绝非如此柔顺,受到欺辱而不反抗。由于官方正史及儒家文献记载多是夫唱妇随、其乐融融的一面,难窥特定历史时期夫妻关系的全貌,鉴于此,本文拟以清代档案为例,对夫妻冲突的相关情况做一阐述,不当之处,敬请斧正。

一、夫妻冲突的基本状况

人们总是怀着美好的憧憬祝福新人,正像《诗经》中所歌颂的那样,“宴尔新昏,如兄如弟”“妻子好合,如鼓琴瑟”。然而实际生活中却不尽如人意,据黄宗智《民事审判与民间调解:清代的表达与实践》一书的统计,清代土地、债务、婚姻、继承四类民事案件中,因夫妻纠纷、冲突引发的婚姻类案件占到全部案件的22%,[1](P30)这反映出夫妻冲突在清代比较普遍化、常态化。为尽可能真实、具体地展现清代夫妻冲突的原貌,笔者主要从刑科档案①[清]周守赤辑:《新辑刑案汇编》,光绪二十二年刻本;郑秦、赵雄主编:《清代“服制”命案——刑科题本档案选编》,北京:中国政法大学出版社,1999年版;杜家骥主编:《清嘉庆朝刑科题本社会史料辑刊》,天津:天津古籍出版社,2008年版。中辑出相关案例265件,从案例中我们可以很直观地发现,清代时期夫妻冲突在日常生活中极为普遍,且冲突形式多样,既包括了鸡毛蒜皮口角之争的一般性冲突,也有故杀之类的激烈冲突。

(一)一般性冲突

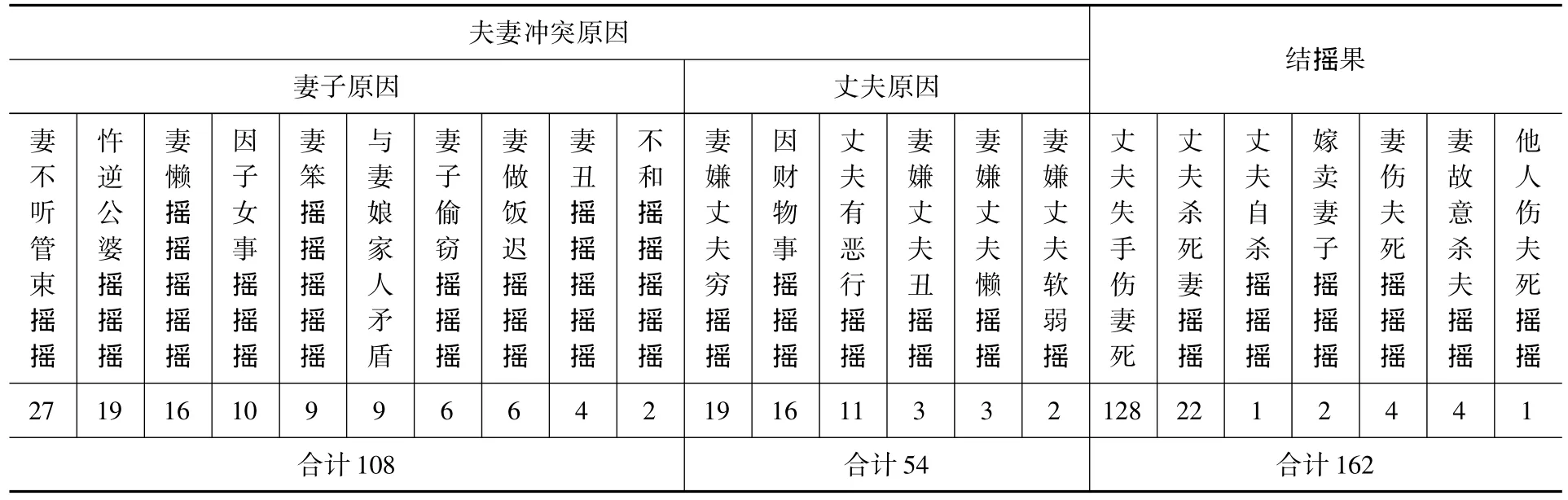

清代夫妻一般性冲突的发生多带有偶发性,从档案资料中的记载来看,绝大多数夫妻双方平日感情和睦,在供词中多“结缡多年,式好无尤”“结缡数载,素相和睦”等类似记载。日常生活中,夫妻冲突的诱因往往很简单,绝大多数为一些鸡毛蒜皮的家庭琐事,如夫妻双方在一些小事上的相互指责,丈夫斥骂妻子好吃懒做、乱花钱财,妻子抱怨丈夫游手好闲、酗酒,等等。双方互不服气,口角相向,乃至大打出手,以至最终酿成人命惨剧,后悔不已(见表1)。从性质来看,一般性冲突大致可归因为夫妻因素和家人因素两个方面。

表1 摇夫妻一般性冲突发生的原因、结果统计

1.夫妻因素

妻子不听管束、做饭迟、懒惰、笨拙、偷窃、丑陋、不和,丈夫穷困、丑陋、懒惰、软弱、有恶行以及涉及财物的纠纷大体可归入夫妻自身因素导致的冲突,共计118例,占到总量的72.8%。可以说,夫妻双方的矛盾是导致夫妻冲突的最主要形式。

在此类冲突中,丈夫嫌弃妻子的达70例,占到了此类冲突的大多数,一定程度上体现了传统社会夫权的特点。姑娘出阁后,其角色就从原来的“在家从父”转变为“出嫁从夫”,要伺候好自己的丈夫,惟夫命是从:“居家相待,敬重如宾。夫有言语,侧耳详听”;“夫若发怒,不可生嗔。退身相让,忍气低声”[2](P85)。于是,在实际的生活中,妻子很大程度上成为丈夫的出气筒,动辄因琐事而遭到指责、打骂。在由妻子原因导致的夫妻冲突中,妻子偷窃情节相对严重,属于妻子个人品行问题,按儒家传统教义来看,已经属于“七出”之列。从案例来看,6个案例中均为偷窃近亲属、邻人财物,事情败露后遭到丈夫的斥责,妻子顶撞,丈夫殴打妻子致意外死亡。其他像妻子做饭稍显迟缓、做事不中丈夫意,便被指斥为懒、笨等,大致属于生活琐事引发的口角之争。如雍正十三年正月二十九日,广东张亚二出外放牛,临走将汗衫脱下交妻梁氏浣洗,到晚间回家发现妻子仍未洗涤,“亚二詈骂,梁氏亦即回骂”,冲突由此发生。[3](P2)

中国传统社会,婚姻本质上是以家庭为中心的,夫妻关系的维系纽带为家庭而非爱情,从大的方面来说,就是祭祀以时、事亲以孝、养子承嗣,从小的方面来说,就是揖让有礼、姑慈妇听。夫妻感情不和并非婚姻关系紧张的主要方面,本文所辑此类案件仅有2例,也正说明了它在夫妻关系中不占有重要地位,与当时的社会大环境是一致的。容貌问题也是如此,古人重妇德,轻容貌。古人讲妇德,“幽闲贞静,守节整齐,行己有耻,动静有法,是谓妇德”。古人也讲妇容,但并非指姣好的容貌,“盥浣尘秽,服饰鲜洁,沐浴以时,身不垢辱,是谓妇容”,像东汉梁鸿娶丑妻孟光、曹魏许允娶丑妻阮氏被传为千古佳话,而不是被当成受嘲讽的对象,就是此因。虽然如此,但婚姻中也有“郎才女貌”之说,毕竟姣好的面容和母夜叉的形象给人的反差是巨大的。在清代,这类冲突不占夫妻冲突的主要方面,但也时有发生。一般而言,此类冲突多表现为婚后夫妻生活的不和谐,丈夫动辄借题发挥,因小事与妻子吵闹。也有个别极端的,新婚当天便悔婚将妻子休弃。《清稗类钞》中记有一例:一王姓女子嫁给李姓丈夫,李以新妇“貌陋嫌之”,便以新妇非处女为借口将其休回娘家。[4](婚姻类,P9)

在一般性冲突中,妻子嫌弃丈夫导致的冲突比因妻子原因导致的夫妻冲突少的多。一般来说,女性比较柔婉,加之传统婚姻观的熏陶,大多女性能够随遇而安,相夫教子,平平淡淡的过日子。但这也并不是说她们没有诉求,所谓“嫁汉嫁汉,穿衣吃饭”。如果连最基本的生活水平都得不到保障,夫妻也难免为柴米油盐酱醋茶的琐事发生冲突。

儒家教义认为,“夫者,妻之天也”。不单单是说丈夫的地位尊崇,同时也是一份沉甸甸的责任,妻子后半生的命运全部取决于丈夫,百姓家不图封妻荫子,但衣食温饱总是需要的。丈夫懒惰,不事生产,妻子就要跟着挨冻受饿。丈夫软弱会累及妻子蒙羞。尤其是一些抛头露面的事体,本该男人站出来处理、协调,而丈夫软弱无能,反而依靠妻子,在这种情况下,妻子心怀不满,出言抱怨也是常情。嘉庆时四川苍溪县民鲜耀先因欠债无力偿还,屡被催讨,自己不想办法,反而让妻子去向债主求情,丈夫欠账却“叫女人去丢脸”,哭骂不已,鲜耀先恼羞成怒下将妻子勒死。[5](P318)在这种情况下,妻子心怀不满,出言抱怨也是常情。而在本文所辑录的夫妻冲突中,贫穷成为影响夫妻感情的最大障碍,嫌夫家贫困而导致的冲突占到了最多数。日常生活中,妻子因生活窘迫与丈夫时相吵闹的居多,也有较为极端的,妻子因为不耐贫苦,执意要夫休掉,丈夫恼羞杀死妻子。如嘉庆时山西交城县人马尚祥之妻因家穷,“不能常受冻饿,叫小的把他或休或卖,不愿合小的过日”,“小的一时气忿,要杀死他……女人当就气绝身死”[5](P153)。

财物类的冲突主要表现为债务关系。一般而言,刑科档案中当事人以农民、小手工业者、小商贩等居多,在清代因人口“爆炸性”增长导致的“生存压力”剧增的社会环境下,这类人的总体经济状况不是很好,他们“终岁勤动,不免饥寒”①参见[乾隆]《昌邑县志》卷3,《田赋志》乾隆七年刻本。。很多时候,借贷成为他们渡过难关的唯一途径,而家境的贫乏又使他们无力偿还或无法按期偿还债务,而在这一过程中妻子的抱怨、指责无异火上浇油,深深伤害了丈夫的自尊心,家暴就成为丈夫发泄怒火的手段和方式。如嘉庆时陕西三原县人雒向行因债主王田氏索欠,遭到妻子埋怨,“女人只是在旁数骂,并说货物被人搬去,小的有何脸面还要喝酒,不如快死了的干净。……女人并不用言宽慰,反把小的羞辱,一时忿恨起意杀死”[5](P1066)。

此外,丈夫品行不端,或赌博、或酗酒,或偷窃家里财物外出挥霍,妻劝不止,而发生冲突的占有一定的比例。丈夫有恶行,妻子在劝阻无果的情况下多求助于近亲长辈,结果反而使矛盾更加激化。如嘉庆时甘肃清水县人杨憨吞子,杨憨吞子平日在外游荡,田地大半变卖花费,其妻党氏恐怕他将田地卖尽,便将剩余田产契据业交夫叔杨和春管理,为此夫妻时相争吵,“那年十月里,小的又合党氏口角,把他右腿扎伤,被叔叔把小的重处。小的害怕就不敢见面”,于是“心内着气”,“要把他致死”。[5](P256)

在夫妻冲突中,因丈夫貌丑而引发的夫妻冲突颇值得注意。传统的婚姻讲究“父母之命,媒妁之言”,儿女婚事全凭父母做主。一般而言,父母择婿的标准无外乎“门当户对”“郎才女貌”“婚姻论财”三项,书香门第、权贵之家可能更注重前两项,百姓家一般更注重后者,相貌不在考察之列。然而人都有对美的追求,孔夫子亦言:“吾未见好德如好色者也!”夫妻厮守一生,貌似潘安和面目丑陋毕竟给人的感触不同。因相貌导致的夫妻不般配也是有的,古代有好事的诗人还专门赋诗讽之:“骏马驮着痴汉走,巧妻常伴拙夫眠”。本文中相关的3例案件均为妻子嫌弃丈夫丑陋,导致夫妻感情不和谐,妻子以“拒绝同房”来表达自己的不满。如济宁州人高氏,嫌弃丈夫金大贾“瞎目丑陋,时常吵闹,不肯同睡”,婆婆、婶母时相劝诫,终不相安。[3](P247)袁枚任县令时,就审理过一起类似案件。妻子段氏告官要求与丈夫宗惠卿离婚,原因是丈夫貌丑,二十多岁看上去却像快五十的老者,身材如武大郎般矮小,且说话口吃,而妻子段氏却是如花似玉,亭亭玉立。这样的案子,官府一般不会支持,没想到袁枚居然打破常情,最终判决二人离婚。[4](婚姻类,P11)

2.家人因素

婚姻是“合二姓之好,上以事宗庙,而下以继后世”[6](昏义第四十四),从本质上说夫妻关系是以家庭为中心的,而非男女忠贞的爱情。于是,夫妻的情感被刻意的弱化,家庭的伦常则被放大,为人子媳,讲求的是孝敬老人、友爱兄弟、和睦妯娌。本文所选取案例中,因公婆因素导致夫妻冲突的案例最多,缘由多为媳妇不听公婆吩咐,或在公婆生病期间,拒绝做饭喂药,恶语辱及公婆,从而遭到丈夫殴责。从事由分析,不顺舅姑,已经符合“七出”条件,丈夫休弃妻子不会受到任何社会非议。而在选取的19例案例中,丈夫只是对妻子进行殴责。这说明,儒家的说教在日常生活中并不具有绝对的约束力,与公婆的口角、矛盾在普通百姓家仍属于一般家庭纠纷,还没有上升到礼教所谓“不孝”的高度,而解决此类纠纷的通用方法是家暴而非“礼”的规范。

子女问题也是导致夫妻冲突的一个重要原因。在相应的10个案例中,4例夫妻冲突属于子女哭闹,妻子哄劝不及引发,而剩下的6例均属于再婚家庭继父母子女的冲突,这一现象极为值得注意。自朱熹理学“饿死事极小,失节事极大”的宣传后,孀妇守节似乎成为天经地义,而实际上寡妇再嫁在清代比较普遍,她们“或以无子而去,或以无食而去,或竟不自持而去,圣人不能禁也”[7](卷11《书沈节妇事》)。再婚家庭中,继子女往往成为夫妻矛盾爆发的导火索,冲突的发生又往往牵扯到钱财。如嘉庆六年安徽望江县人张禹继娶吴氏为妻,吴氏前夫的儿子李毛常相来往,曾向张禹借谷两石,久欠未还,后又借谷,张禹拒借,吴氏便嚷闹起来,夫妻冲突就此爆发,“小的斥骂,妻子扑扭,小的打了他左肋一拳”[5](P34)。

姻亲矛盾是导致夫妻冲突的又一重要因素。可以说,因为姻亲地域上的接近性,使他们之间的往来乃至矛盾的发生变得更为容易。婚姻的缔结有一定的地域范围,一般人家大多不会将女儿远嫁他乡,避免娘家无人,女儿遭受“大妇恣指挥,小姑肆嘲和”的欺负,故清代婚嫁有“嫁女不出乡”“嫁娶不越境”[8](卷3)之说。据郭松义考察,清代一般百姓家婚姻地理范围大致在几十里之内,这样可以保证从婆家到娘家一天内能够顺利往返。[9](P144)在本文相关的9例案件中,有4例即是因为妻子常与娘家行走,被岳母留宿不归而引发的冲突,剩下5例则涉及经济纠纷,除1例是因岳父向女婿索补彩礼外,其余4例均为丈夫向岳父家借钱,被拒绝后恼羞成怒,拿妻子出气,从而引发冲突。兹举一例,光绪年间安徽五河县人蒋仪才“做卖烧饼生理”,因利息微薄难以糊口,向妻兄借钱度日未允,于是“迁怒媳妇,时常和他吵闹”。①参见周守赤《新辑刑案汇编》卷9,光绪二十二年刻本。

(二)激烈冲突

夫妻间的激烈冲突表现出极强的突发性,它和一般性冲突中夫妻“和风细雨的斗争”不同,一旦发生便很难缓和,在行为上表现出更大的伤害性和破坏性,冲突发生后,双方的夫妻就很难续存,甚至发展到互相残杀的地步。

表2 摇夫妻激烈冲突发生的原因、结果统计

从表2的统计来看,妻子奸情类案件共计72例,占到全部案件的七成以上,极为值得注意。我们知道,古代十分重视贞节,尤其是从一而终的观念在清代被极端强化,对于女性,不仅要求其婚前清白、婚后忠贞,乃至夫死之后,依然鼓励其守贞。在礼法的束缚下,清代女性婚外奸情既不见容于社会,更为法律所明令禁止。然而郭松义通过对刑科档案的整理发现,乾隆年间各省每年上报的婚姻类案件大致在800件左右,其中因通奸而引发的在250~530件之间。[9](P527)可见,实际生活中,妻子婚外通奸已成为社会上一种常见的、不可忽视的现象。

从此类案件的缘由来看,妻子出轨的原因可以概括为生理型、感情型和经济型三类。丈夫常年在外打工、妻子独守空房从而导致第三人有机可乘的计有10例。如乾隆四十三年,湖南人刘宗绍往云南生理,七年未归,妻萧氏遂与邻人调戏成奸。[3](P358)贪图奸夫财物利诱发生奸情的8例。乾隆四十六年,广东人钟礼接之妻与梁亚尾奸好,利其资助,先后收梁番银五元。[3](P271)余下的均可归为感情型,丈夫年老、丑陋、矮小、贫穷、夫妻无感情或妻子婚前既有相好等均成为女性出轨、寻求新的感情依托的促因。如乾隆元年“张旭与鲍氏因奸谋死亲夫刘赞案”中,鲍氏在与刘赞婚前既与张旭奸好多年,嫁给刘赞为妻后,二人仍时常往来,后被丈夫当场捉奸,禁其来往,鲍氏便与奸夫合谋杀死亲夫。[3](P14)这属于婚前既有相好的。再如乾隆四十五年江西杨上庭之妻李氏嫌丈夫“年长过半,貌丑家贫”,与奸夫李云奉同谋,起意致死亲夫。这属于嫌弃丈夫年老、貌丑的。

《大清律例》规定:“凡妻妾与人奸通,而(本夫)于奸所亲获奸夫奸妇登时杀死者勿论。”[10](二百八十五,杀死奸夫)然而,在这类冲突的处理中,仅9例是因为丈夫情绪激动杀死奸妇或奸夫,大多数丈夫表现的较为“理性”,或怕家丑外扬,或因年老再娶困难,或因家贫无力再娶,对妻子的出轨表现出极大的宽容,重者将妻子殴打一顿,轻者只是斥责,然后禁其与奸夫来往了事。反观之,出轨的妻子表现却是咄咄逼人,为与奸夫再续旧好,亲手谋死丈夫或与奸夫合谋杀死丈夫的不乏其人。

卖妻、令妻卖奸或杀妻图赖他人亦属于夫妻冲突中性质较为恶劣的表现形式。卖妻一般是由于家穷,无法过活,被迫将妻嫁卖。正如嘉庆皇帝谕内阁诏书中所言:“至鬻妻一事,大率出于无赖游民,然果使衣食有资,亦孰肯轻于离异家室。”[11](卷316,嘉庆二十一年三月甲申)如果说这一行为尚属于无奈之举,那么令妻卖奸则是道德沦丧,令人发指。面对丈夫的威逼,妻子为保住清白,坚决不从,甚至以死明志。乾隆元年“陈文进将妻张氏卖奸致氏缢死案”即是一例,丈夫令妻卖奸,妻子不从,以死捍卫清白。[3](P13)杀妻图赖他人更是赤裸裸的丧尽天良。此类案件中,妻子可以说是无辜的受害者。为讹诈他人钱财或制造口实令债主放弃追债,丈夫残忍的杀害妻子,以达到图赖的目的,结果往往是弄巧成拙,身陷囹圄。此类案件性质恶劣,处罚也极重。嘉庆年间贵州思南府人龚在升佃种叔母龚安氏田地,因多年不纳租,被龚安氏夺佃另租,龚在升心有不甘,在与龚安氏争吵中将其儿媳何氏打伤,“怕何氏伤重身死,心里着急,又见妻子病已垂危,如今又没田土耕种,也难养活妻子,总是要死的人,起意将他勒死,背到叔母门前图赖,使叔母害怕就可将田佃给”[5](P120)。结果却是人地两空,本人亦因故杀罪被处于绞监候。强奸儿媳更是悖逆不道的乱伦行为,公公垂涎儿媳美色将其强奸,致儿媳含忿自缢,妻子对丈夫的禽兽行为极为恼怒,夫妻反目,丈夫也依法受到应有的惩罚。[3](P117)这类案件仅有1例,当属个案现象。

在表2的统计中,妻子有疯病、石女、不育以及丈夫有疯病、怀疑妻子不忠均可归类为生理性或病理性因素导致的夫妻冲突。夫或妻有疯病,行为不受控制,疯病发生时导致配偶受到伤害具有不可控性。丈夫怀疑妻子不忠而对妻子伤害基本上属于现代医学所说的“偏执性精神障碍”类疾病,该类患者总是怀疑配偶对其不忠,监视、跟踪、调查甚至于暴力攻击。案例中的丈夫行为与此病情描述较为吻合,我们试举一例。乾隆三十三年“张双喜殴死伊妻施氏案”中,张双喜与邻人董荣同赴田劳作,因天气寒冷,董荣告之“扎缚裤腿,即可不冷”,张双喜忆及妻子同样说过类似的话,便怀疑妻子与董荣有私情,于是对妻子大打出手。[3](P150)因妻子是石女导致冲突的有2例。石女一般指先天性无法进行性行为的女性。《广嗣纪要》载:“阴户小如筋头大,指可通,难交合,名曰石女。”[12](卷3)虽然古代讳言“性”,但性行为毕竟是人和动物共有的最普遍的生理行为。性生活的不和谐对于夫妻关系的不和谐乃至恶化有着直接的影响。乾隆时广西人李均朋因妻子是石女不能行房,经常“发气辱骂”,长期的打骂使覃氏不堪忍受,最终趁夫熟睡时将其残忍杀死。[3](P141)不育导致冲突的有1例。在强调“人为贵”和“无后为大”的传统社会,不育对家庭来说是很严重的事情,虽然问题不一定出在妻子身上,但妻子却要承受所有的责难,忍受家人的白眼和丈夫的打骂。

二、清代夫妻冲突行为分析

上文中,我们将清代夫妻冲突的情况作了简单地阐述,需要说明的是,这只是就所掌握的案例粗略归纳得出的,现实情况要远比这复杂得多。在全部案例中,以夫妻的一般性冲突为多,激烈冲突亦占有不小的比例,在冲突过程夫妻双方或一方有希望通过温和的手段和解的诉求,但最终却均已悲剧收场,令人扼腕。通观这些案例,它有以下一些值得注意的特点。

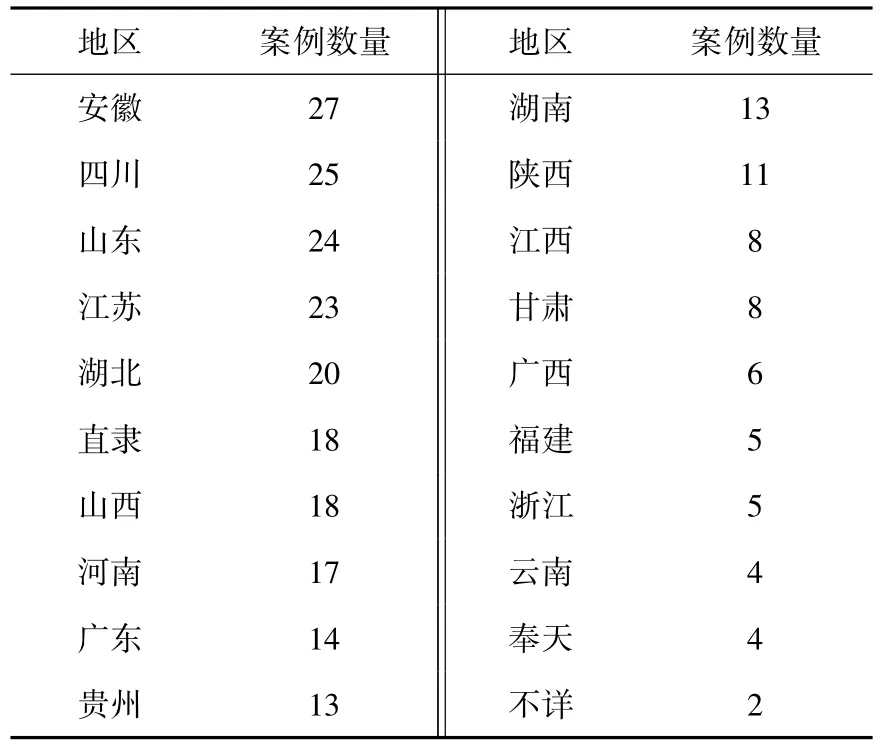

(一)夫妻冲突具有普遍性

夫妻冲突的普遍性首先表现为地域的广泛性。正像俗话说的那样,“两口子过日子,没有马勺不碰锅沿的”。夫妻间时而发生些磕磕绊绊,纯属正常。这种情况,可以说古今同一,现在注重个性解放、个性自由,冲突更易触发,古人更多的受制于礼教和道德约束,在矛盾冲突上更具有内敛性,和今人相比,夫妻冲突的数量会少些,但也不是绝无仅有。一些社会调查表明,夫妇争吵是近代中国村庄中最常见的一种纠纷。[1](P30)应该说,囿于能力所限,本文所选取的样本量并不是很大,即使如此,从我们的统计来看(如表3),夫妻冲突覆盖的地域范围非常广泛,涵盖了清政府辖下的18行省全部以及个别特别行政区①特别行政区设于东北地区,除此之外,西北、西南少数民族地区设有较为独立的行政制度。一般不设流官,与州县制度有别,故刑科档案中无法体现出这些地区的情况。。案例的数量,各省多寡不一,主要原因是由于编者辑选案件的标准不同导致的,如在表3的统计中,安徽省的案例最多,是因为本文所参考的《新辑刑案汇编》所收多系安徽事所致,但这并不能影响本文结论的准确性,只是我们很难根据这些数字再做深入的量化分析了。

表3 摇清代夫妻冲突分布地区

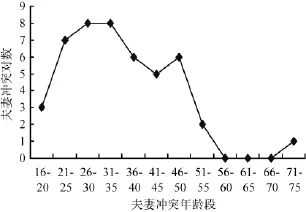

除了地域的广泛性外,夫妻冲突还表现出超年龄性的特点。因本文辑录案例大部分只有判词,信息量小,我们只从中收集到有效样本46个,做成图1。从图1中,我们可以很直观的发现,不管是70多岁的老夫老妻,还是十几岁的少夫少妻,都会因一些或激烈或微不足道的小事发生冲突。但年轻人和老年人比起来,似乎更容易发生冲突,夫妻冲突随着年龄的增长而增长,到了50岁之后又开始下降,大致呈不规整的抛物线。这种状况的出现,和人一生的成长阶段以及家庭经济环境有很大关系。古人认为,年轻时,“血气未定”,到了壮年,“血气方刚”,这一阶段性格不稳定,处理事情易冲动。加之,这一时期是女性生育的旺盛期,上有老,下有小,经济困难,缺衣少食,生活焦虑,夫妻矛盾自然就多。50岁之后,“血气既衰”,气性消磨的差不多了,且夫妻磨合了几十年,有棱角也早被磨平了,“少年夫妻老来伴”,能厮守几十年不容易,生活中互相迁就的多,冲突发生的自然就少了。

图1 摇夫妻冲突示意图

(二)贫穷是导致夫妻冲突的最根本原因

管子言:“仓廪实则知礼节,衣食足则知荣辱。”[13](卷1)可见物质生活的重要性。然而,就清代的整体经济状况尤其是农业经济状况来看,却是不容乐观。随着清初休养生息政策日显成效以及雍正时期“摊丁入亩”政策的实行,人口开始出现爆炸性增长,人地矛盾越来越突出,百姓生活困苦,像直隶正定县,“丈夫力佃作,女子工针锈,仅取糊口而止”②参见[乾隆]《正定府志》,卷18《风俗志》,乾隆二十七年刻本。。再如山西凤台县,小民“终岁以草根木叶杂茭稗而食,安之如命”③参见[乾隆]《凤台县志》,卷2《山川志》,乾隆四十九年刻本。。这样的例子不一而足。

正因百姓的日子较为贫苦,对于一个上有老下有小的农家来说,经济上是捉襟见肘的,忍饥挨饿或者借贷成为了农家生活的二重奏,这也就可以很好解释上文中一些冲突发生的原因了。在一般性冲突中,19例夫妻冲突案例起因直接是妻子嫌弃丈夫穷,发生口角,甚至要求丈夫直接休妻令嫁,以免冻饿,更有极端的因不堪穷苦,要自寻短见。如乾隆三十一年直隶人刘二之妻高氏“左眼病瞎,右眼复盲,更兼穷苦难堪,屡欲自尽,均经刘二劝止”[3](P138)。另外在26例因子女事、财物事而发生的夫妻冲突中绝大多数可归因于贫穷,因穷而借贷,因借贷而发生各种形式的冲突。妻子出轨的案例中,也有一些是由于贪图奸夫生活上的帮贴而引发的。如嘉庆十六年,四川渠县人全徐发妻全李氏到邻居张郭氏家闲耍,“小妇人要张郭氏向闵清借钱使用。张郭氏就去叫闵清过来给小妇人钱五十文。闵清向小妇人求奸,小妇人应允”[5](P1085)。

另外要补充的一点是,一些奸情类案件中,虽然妻子出轨不是由贫困直接导致的,但也有着千丝万缕的联系。应该说,清代对女性的束缚要远远严于前代,当时女性已不可以随意阅读当地流传的文学作品,也不能随意到戏台前观剧了,甚至连徒步上街行走也被视为失礼的举动,目的就是为严男女之妨。当然这些规定对上层社会的女性而言可能具有一定的约束力,而在广大的农村地区,因家庭的贫困使女性不得不抛头露面,从事各种劳作,一定程度上为通奸的发生提供了温床。如乾隆四十五年安徽人周殿昌出外佣工,留妻刘氏家居种地,农作劳苦,刘氏独力难支,常请周添众帮工,日久调戏成奸。[3](P230)

(三)夫权日益受到挑战

在传统社会,不管是道德上还是法律上都十分强化“夫权”。在家庭中,“夫为妻纲”的地位绝不容动摇,官方政令、儒家经义为此可谓是三令五申,不厌其烦,即使民间的歌谣也总在大张旗鼓的宣传“夫权”:“你是兄弟我是哥,装半斤,咱俩喝,喝醉了,打老婆。打死老婆怎么过?吹鼻撮眼再娶个。”①参见[民国]《清平县志》,卷9《礼俗篇》,民国二十五年铅印本。这样的歌谣,各地俯拾皆是。而从实际的案例来看,妻子并非都按“三从四德”的标准要求自己,尤其是在平民之家,丈夫即使具有养家糊口能力,可以保障妻子衣食无忧的情况下,夫权依然会受到妻子的挑战,更毋庸说家境贫寒,累及妻子忍饥受冻的时候了。

对于丈夫家贫、相貌丑陋、矮小等,妻子不再是抱着“嫁鸡随鸡,嫁狗随狗”的心态得过且过,吵闹、拒绝同房等成为妻子表达怨意的主要途径。乾隆时河南人孙士达妻武氏“以家贫难度,时常吵闹”,乾隆四十三年七月十七日,武氏“饥饿难忍”,终于难控怒火,“诟骂孙士达不如早死”,致相争闹。[3](P237)山西人李连玉妻王氏“嫌李连玉貌丑,素不和睦”。乾隆三年十月二十二日,李连玉欲与氏行房,“氏不允从”,“李连玉强脱其衣,王氏愈肆詈骂”,最终拳脚相向。[3](P39)还有一些妻子的行为已经超越了当时的社会道德和法律的底线,直接要求丈夫休弃再嫁,情节最严重的甚至发生了婚外情。嘉庆时山西交城县马尚祥之妻因家穷,“不能常受冻饿,叫小的把他或休或卖,不愿合小的过日”,“小的一时气忿,要杀死他”。[5](P153)乾隆时湖北人张秉太之妻荣氏嫌夫矮小,便与“素识之廖幺屡次通奸”,后因到姑夫家就医,又与姑夫之侄调戏成奸。[3](P118)即使在日常生活中,妻子也不总是唯唯诺诺,对于丈夫的错误行为进行劝诫或抵制。嘉庆二十四年六月十九日,周瑞凤向邻人借牛耕种,将晚回家,吃完晚饭后还要牵牛往耕。妻纪氏便进行劝止:“牛力已乏,若再连夜翻耕,必致劳伤成病,没钱偿赔,拉住牛只阻止。”周瑞风坚执己见,致相争骂。[5](P400)

上述事例表明,在清代夫权不再是神圣不可侵犯,妻子已经敢于表达自己的意愿诉求,敢于在家庭事务中对丈夫说不。然而,从冲突的结果来看,却往往以悲剧收场。夫妻一般性冲突中,妻子更多的成为了丈夫暴力的牺牲品。根据表1的统计,妻子过失或蓄意致夫死亡的共8例,而丈夫过失或蓄意致妻死亡的则多达150例,反差无疑是巨大的。需指出的是,在激烈冲突尤其是奸情类冲突中,妻子反而表现的比丈夫更加暴力,丈夫杀死奸妇或奸夫的只有9例,而妻子亲自或与奸夫合谋杀死丈夫的却有45例。这些妻子们铤而走险,置法律、道德于不顾,然而最终却难逃法律的制裁。

(四)冲突和解的非法律介入性

在清代,夫妻间不管是一般性冲突还是激烈冲突大多不会经官,这一方面是由于官府“息讼”思想的影响,地方官对于司法审判,除人命案件外,对一般的民事纠纷多鼓励私下和解,通过宗族力量或地方士绅的介入,大事化小,息事宁人。另一方面,是因为百姓的“惧官”情结,极力避免惊动官府,因为一些鸡毛蒜皮的小事本不值得惊动官府,即使如妻子发生奸情这类较严重的事情,丈夫也多本着“家丑不可外扬”的心思,不愿经官出丑。故因夫妻冲突经官审断的案件不能说绝无仅有,但总体而言极少。在这类案件的审理过程中,如果当事人无法提供相应的证据,法官多“劝和不劝分”,因为在古人的观念中,拆散别人的婚姻是要损阴鸷的。《清稗类钞》记有一案较有代表性,说江宁某村一妇女韩氏被风吹到九十里之外的地方,夫家怀疑韩氏与人有奸,合谋逃跑,因控之县,时袁枚为江宁知县,便引用圣贤先例力证此事乃大富大贵之征,非荒诞不经之事,于是夫家大喜,“姻好如故”[4](狱讼类,P33)。实际上,在夫妻冲突的和解中,家人充当了最主要的角色。本文辑选的案例中,绝大多数夫妻并没有与父母子女分家另爨,因此当夫妻发生冲突时,父母或子女无疑充当了调解人的角色。乾隆四十三年,四川董学孝因家贫欲将妻子胡氏嫁卖,胡氏不从,“往诉伊翁,董奇荣将董学孝训斥而止”[3](P215)。嘉庆二十二年,湖南武陵县人何大玉妻因丈夫出卖祖业争闹不休,儿子何潮漳在邻屋睡宿,“听闻赶劝”[5](P349)。父母之外,在夫妻冲突中,族中长辈、兄弟等的调停、劝解也是缓和矛盾的一个重要途径。如乾隆时山西人刘三小子之妻李氏因丈夫貌丑,素不和睦,乾隆三年,刘三小子吃饭呕吐,怀疑妻子下毒谋杀亲夫,两相争嚷。刘三小子之兄出面劝止,方为了事。[3](P40)

另外,娘家人出面干预也是缓和、消解夫妻矛盾的常见方式。一般多是妻子父母出面劝解。嘉庆二十四年,山东曹县人张广详因妻子留宿娘家不侍奉生病的婆婆,与妻子厮打起来,妻母闻声赶来劝止,“抱住小的两腿,小的挣不脱身”[5](P1110)。也有妻家兄弟出面的。光绪年间安徽五河县人蒋仪才因向妻兄借钱未允,迁怒媳妇,时相吵闹。妻兄知情后,一面劝慰妹妹,一面将妹夫邀出吃酒,进行劝解①周守赤《新辑刑案汇编》,卷9,光绪二十二年刻本。。而一些涉及女性隐私的冲突,一般由女性母亲出面,如果母亲过世,则由娘家其他长辈女性出面。如前文《清稗类钞》记载的李姓丈夫因妻丑便以非处女为借口将妻休回后,妻嫂力证小姑清白,最终在证据面前李姓丈夫不得不低头认错,重归于好。

夫妻一方对矛盾的冷处理也是夫妻和解的有效途径。俗语说:“天上下雨地下流,两口子打架不记仇。”在夫妻的一般性冲突中,绝大多数夫妻的矛盾聚焦在妻子没有听丈夫的话、做事笨手笨脚、家庭日子不好过等生活琐事中,基本上没有过于激烈的矛盾冲突。于是,当冲突爆发时,一方(尤其是女方)的忍让、冷处理,很大程度上会使矛盾淡化并最终消解掉。如嘉庆九年山东掖县人赵希圣因妻子私用钱财发生口角,妻子便回娘家住了几天,回来后又和好如初。[5](P69)也有丈夫做出让步的,嘉庆十年山西壶关县牛壮则因妻私做衣服发生口角,于是转到“母亲房中喝酒说话”,以此避免矛盾激化。[5](P111)由于刑科档案均是命案的辑录,故此类案例较少,但我们有理由相信,在实际生活中,该类方式当占了夫妻一般性冲突和解的大多数。

三、结语

在传统认识中,“三纲五常”是指导夫妻关系的最高原则,其突出表现是夫权被大大强化,于是忍辱负重成为所有贤妻良母应有的美德,飞扬跋扈则被赋予为男人的特权,夫权成为保障夫妻琴瑟和鸣的“紧箍咒”。而实际上,在现实生活中,儒家的伦理道德规范对夫妻关系的约束作用有多大,恐怕很值得商榷。抛去那些或官方或儒家宣传的“夫妻楷模”,通过一个个真实的案例去感受时人的生活气息,我们就会发现古人和我们其实是一样的,他们同样有爱有恨,有缠绵的情意,也有琐事的争吵,柔情与冲突构成了夫妻琴瑟和鸣的两大主旋律。在我们列举的案例中,最大的遗憾是缺失上层家庭的内容。之所以如此,是因为这一群体有权有势,非出大事,官府管不着或不敢管,故普通刑事案件中很难发现他们的影子。对于这些人夫妻关系的认识,我们更多的是通过小说、笔记等,方能略窥一斑。比如《红楼梦》中贾琏与鲍二媳妇的奸情,袁枚《祭妹文》中妹夫恶行导致的家庭悲剧等,都很能说明问题,因本文体例所限,便不再赘述了。

[1]黄宗智.民事审判与民间调解:清代的表达与实践[M].北京:中国社会科学出版社,1998.

[2]常建华.婚姻内外的古代女性[M].北京:中华书局,2006.

[3]郑秦,赵雄.清代“服制”命案——刑科题本档案选编[G].北京:中国政法大学出版社,1999.

[4]徐珂.清稗类钞[M].北京:中华书局,2010.

[5]杜家骥.清嘉庆朝刑科题本社会史料辑刊[G].天津:天津古籍出版社,2008.

[6]礼记[M].潜苗金,译注.杭州:浙江古籍出版社,2007.

[7]中国人民大学,北京大学.嘉树山房集[G]//清代诗文集汇编.上海:上海古籍出版社,2010.

[8]中国人民大学,北京大学.薜諳吟馆钞存[G]//清代诗文集汇编.上海:上海古籍出版社,2010.

[9]郭松义.伦理与生活——清代的婚姻关系[M].北京:商务印书馆,2000.

[10]大清律例[M].天津:天津古籍出版社,1993.

[11]清仁宗实录[M].北京:中华书局,1986.

[12]万全.广嗣纪要[M].上海:上海科学技术出版社,2000.

[13]管子[M].杭州:浙江人民出版社,1987.

责任编辑:陈东霞

K249

A

1671-3842(2014)04-0023-08

10.3969/j.issn.1671-3842.2014.04.05

2014-03-03

程方(1980—),男,河北高邑人,讲师,历史学博士,研究方向为中国法制史。