开放式实训基地构建与高技能人才培养模式实施对策

2014-06-09江苏经贸职业技术学院科技处江苏南京211168

王 骏(江苏经贸职业技术学院 科技处,江苏 南京 211168)

开放式实训基地构建与高技能人才培养模式实施对策

王 骏

(江苏经贸职业技术学院 科技处,江苏 南京 211168)

分析目前高职院校生产性实训基地建设的现状与存在的问题,提出以政府教育主管部门为主导、依托产业积聚区内的企业建设职教战线开放型生产性实训基地的设想。以产业积聚区内企业为主体,由政府相关主管部门协调,制定若干扶持政策,凝聚职教战线的力量,建立新型高技能人才培养模式。

产业积聚区;开放式;实训基地;高技能人才

生产性实训是高职院校面向生产、服务与管理一线培养高技能人才的重要环节,即学生在接受理论教学和仿真实习以后,直接参与岗位工作,目标在于培养学生的动手能力和分析、创新能力,为毕业后的就业做准备。与学校内部的实习、实训不同,生产性实训通常是在企业进行,学生变成企业的“准员工”,企业按照规章制度和操作流程对学生进行统一的规范管理。从目前的实际状况来看,由于企业参与职业教育的积极性不高以及政策执行乏力,高职院校的生产性实训实习环节实施难度较大,主要表现为缺少深度融合的校企合作企业、实训目标不明确、实习专业不完全对口、实习岗位技术含量低等。本文着眼于中国特色产业积聚区的发展,提出在政府教育主管部门主导下,依托产业积聚区内的企业,由高职院校、行业、企业共同参与,“四方”建设大型开放型生产性实训基地的设想,并对相关问题进行了初步探析。

一、高职院校生产性实训的现状与问题

目前,高职院校的实习一般分为校内实习和企业实习两种。校内实习通常是引企入校,校企共同建设生产性实习车间。学校为企业提供车间场地,企业在学校进行生产,并为在校学生提供实习机会与技术指导。这种模式把学校拥有的人力资源、场地与企业拥有的资金、设备、技术、市场优势有机地结合起来,兼顾了企业生产和学生实习的双重功能。企业实习则是指利用企业的经营场所,为学生提供顶岗实训岗位。一般表现为某专业或专业群与某家公司或数家公司签订“一对一”的工学结合协议。学生在参加顶岗生产性实训时,需要完成生产任务,并可获取相应的报酬,学校与企业共同对学生进行工作、生活、学习及思想教育方面的管理。

从时间长短与时序上来看,实习期为1个月至6个月不等,甚至更长。企业由于订单增加而产生临时应急需求时,不少院校会安排有实训教学计划的非毕业班学生前往企业参加短期的顶岗实训,订单完成后,学生再返回学校继续进行理论学习。这种现象多发生于东部沿海地区以出口为导向的加工制造业企业。按照《国务院关于大力发展职业教育的决定》中“大力推行工学结合、校企合作的培养模式”“职校生学习期间必须有半年以上工学结合”的要求,高职院校通常在第六学期安排学生参加生产性实训。

无论是为期1个月或半年的校内实习,还是企业顶岗生产性实训,均存在很多困难和障碍。校内实习便于学生管理和实习过程的控制,但是这种实习方式不具备真实效果,呈封闭状态,且很少接受外校学生实习。而企业实习需要建立在紧密的校企合作基础上,由于企业参与职业教育的积极性不高,一旦企业订单减少,企业的生产性实训则难以维继,甚至存在“走过场”现象,无法达到预期的实训效果。近年来,东部地区一些中心城市纷纷探索建立高技能人才开放型生产性实训基地,为高技能人才更快更好地走上工作岗位搭建了高层次的开放型生产性实训平台。但从实际运行情况来看,这些开放型生产性实训基地更多地是面向社会人员开展培训,由于不具备生产能力,接受高职在校生实习的效果不明显。

二、依托产业积聚区建设开放型生产性实训基地的可行性分析

所谓产业积聚区,是指在特定区域内,具有竞争与合作关系,且在地理上集中,有交互关联性的企业、专业化供应商、服务供应商、金融机构、相关产业的厂商及其他相关机构等组成的群体。国外企业集中度相对较低,产业积聚区发展很难实现。中国人口多、企业多,集聚发展的可能性很大。从产业特征来看,以传统制造业为主的产业积聚区仍占据主流,但目前以高新技术为导向的新兴产业积聚区发展最迅速;从区域分布来看,沿海地区尤其是“长三角”“珠三角”仍然是产业积聚区的主要聚集区。国务院发展研究中心有关专家认为,众多产业积聚区是我国制造业在国际上具有竞争力的主要原因之一。从2008年中国社会科学院评出的百佳产业积聚区来看,这些产业主要集中在“珠三角”“长三角”以及武汉、天津、大连等地。

长三角地区,是中国最重要的制造业和装备业基地之一,集聚了中国四分之一的制造型企业。以上海为龙头、苏浙为两翼的长江三角洲地区,正引领着我国经济社会的跨越式发展,并成为我国经济走向全球化的前沿。上海强力发展电子信息、汽车、大型机电产品等六大支柱工业,力争建成世界先进制造业中心。江苏省规划投资2万亿元,建造沿长江400公里的先进制造业产业带,用5年时间,着力培育100个产业集群。浙江斥资1.5万亿元,构建环杭州湾“黄金走廊”产业带、甬台温临港重化工业产业带、浙中南沿高速公路制造业密集带[1]。据专家推测,长三角地区集聚的上百万家企业中,高级技能人才的缺口接近70%,高职院校毕业生中高技能人才的匮乏已成为产业升级的瓶颈。

截至2012年5月底,江苏省共有普通高校126所,其中本科院校46所,高职高专院校80所[2]。在高技能人才供给方面,高职教育发展尤为重要。以江苏省为例,2012年5月,全省高职高专院校已达80所,在校生76万人,“高等职业教育在全省高等教育规模中已占半壁江山”。江苏高等职业教育毕业生的平均就业率超过95%,与本科毕业生就业率持平,高于全国本专科毕业生平均就业率20多个百分点。江苏现有国家级示范高职院校7所,国家级骨干高等职业院校8所,省级示范性高职院校17所,由龙头高职院校牵头组建了13个职业教育集团,形成了职业教育与行业企业互利共赢的可喜局面。有13所职业院校成为国家技能型紧缺人才培养培训基地,2所高职院校进入国家示范性软件职业技术学院建设行列。区域经济的快速发展,推动了职业教育战线的超常规跨越式发展,为职业院校培养高技能人才提供了强大动力。

产业集聚是现阶段产业竞争力的集中体现,竞争力最关键的要素就是高技能人才。为此,培养高技能人才的职教战线实训基地要选择产业积聚区立足,这样才能培养出符合企业需求标准的学生;同时缓解后金融危机下,产业积聚区企业产能过剩、设备利用率低的压力,为企业带来第二利润来源。产业积聚区的快速发展需要大批经过专业学习的高技能人才,同时产业积聚区也是吸纳高职院校大学生实训和就业最多的区域,这就使依托产业积聚区构建开放型生产性实训基地成为可能。以区域经济发展方向为指导,地方政府与教育主管部门牵头、积聚区数家企业集团主导、职业院校支撑,凝聚职教战线多方力量,构建开放型实训场所,对区域经济社会内所有院校开放,接纳相关专业的职业院校学生实训与就业。实训指导教师由企业专家担任,院校派专业教师承担理论与思政课程的教学。这样有利于巩固校企双方育人与用人成果,加强学业与就业的互动联系,为实现岗位就业、创业奠定基础。此外,为密切产业积聚区内产业链上下游企业的合作,建立形式上的组织。尽管这种大规模实训模式目前仅在少数区域试行,但值得深入研究和推广。

三、依托产业积聚区建设开放型生产性实训基地的运行措施

首先,应根据各地产业积聚区与高职院校的实际情况确定相应的位置、布局和定位。在产业积聚区内,一般可由政府或职业院校(教育用地)出资为主、社会资金为辅,兴建一所示范性开放型生产性实训基地,成立实体组织或依托区内职业院校承担管理工作。也可以选择一些规模较大的龙头企业,进行联合兴建,突出“高”(高端职业和技能)、“新”(新兴职业和技能)、“长”(长周期技能开发)、“前”(前瞻性技能开发),面向区域经济社会所有职业院校学生开展实训服务。尤其要提升产业积聚区内少数几家领先企业在实训基地建设中的功能,发挥其引领性、示范性和高端带动作用。其次,建立政府制定政策、院校为主体、企业为支撑的“三位一体”的运行体制,增强企业在开放型生产性实训基地建设和运行中的作用。政府、学校、企业从各自的职能和目的出发,互惠互利,构建开放型生产性实训基地的长效机制。最后,实训基地应该独立运行,做到政、校、企一体化,实现体制机制的创新。第一,管理模式要有创新,设置高效精干的管理团队负责管理中心日常运行和核算;第二,专业技术队伍应由院校教师、生产一线的“能工巧匠”和外聘的具有特殊技能的专家组成,确保开放型生产性实训基地为区域经济的发展发挥作用;第三,确立开放型生产性实训基地的运行机制。

(一)政府主导与政策制定机制

在开放型生产性实训基地建设中,政府作为主导,要加大投入力度,搭建实训平台,运营中还需进行宏观指导、统筹规划、综合协调等。如负责组织相关部门和行业制订开放型生产性实训基地建设规划、审批方案,制定相关的政策法规,鼓励社会资金投入、资源整合,鼓励企业开展职工培训等[3]。开放型生产性实训基地建设并非要政府包揽,政府在其中起主导作用。(1)统筹协调作用。政府根据区域经济发展的现状,配置适合的产业,优化支撑产业发展的职教资源,统筹、协调基地建设与运营等。(2)资金保障作用。政府财政要加大对开放型生产性实训基地的投入,并建立保障机制,发挥资金保障作用。(3)政策引导作用。制定相关政策法规,积极引导企业和职教战线各方参与建设,促使开放型生产性实训基地可持续健康发展。

(二)“企业支撑”融合一体机制

开放型生产性实训基地可为企业培养急需的高技能人才,为此,企业应为基地做好支撑。同时,基地专业化的先进设备和师资队伍可以成为企业的技能优势并为企业所用。(1)成立理事会(董事会),建立现代企业制度,实行法人治理结构。让企业以董事单位身份参与开放型生产性实训基地的规划、设计和实训项目的开发、实施过程,建立由企业家、知名技术专家和教授组成的专业指导委员会。(2)由企业为开放型生产性实训基地提供资金支持,或由企业提供实训设备并保持技术更新。(3)从企业获取近期利益出发,把实训基地建设作为企业发展的重要部分,使之成为高技能人才培养的重要基地。在这种情况下,资源和资金的投入不再被企业当作额外负担,而是一项重要的、必须的日常开支,两者紧密融合,并创造一定的生产效益,这是政校企三方最愿意看到的。从某种意义上讲,企业是开放型生产性实训基地的“灵魂”。

(三)以“院校为主体”的运行机制

从实训对象来看,目前最大的群体还是学生,鉴于此,院校应担当主体责任。到2009年底,全国各类职业院校的在校生约3017万人。只有通过生产一线的训练,才能为企业输送合格的技术人才,解决当前就业难这一社会问题。建设了开放型生产性实训基地,学生就能够将基础能力的学习和训练与生产性实践结合,达到企业所要求的高技能人才的标准。江苏经贸职业技术学院做了这方面的尝试,科技园、文化创意产业园和大学生创业中心就是这类属性。从实训教学看,制订实训计划、开发实训项目、编写实训教材、企业组织指导教师等都离不开政校企三方的共同作用。

四、区域政府加大对开放型生产性实训基地的政策支持

如何向沿海经济发达地区扩张,是高等职业教育集团需要认真思考的问题。从目前高职院校毕业生实训与就业区域分布来看,沿海经济发达地区是高职学生的首选,也是毕业生吸纳能力最强的地区。根据行业积聚区分布状况,在沿海大中城市建立相对集中的实训与就业基地是提高职业教育人才培养质量的有效途径。

第一,依靠产业积聚区打造大型实训基地,创新职业教育教学体系。改革现有职业教育体系中的课程标准(培养方案、教学大纲、授课计划等),要让企业实质性参与,建议由区域政府教育主管部门牵头,组织产业积聚区内有参与职教改革积极性的企业指导院校共同编写适合企业需求的专业课程内容,使职业资格证书中2/3以上由劳动部门颁发的现状得到改变,变为由产业积聚区大型实训基地颁发。对职业资格证书实行分级管理,并制订相应的考核标准。“初级”在学生学习期间由劳动部门考核并颁发证书,“中级”在实训期间、“高级”在工作三年以后由实训基地考评并颁发证书,让实训基地证书具有被积聚区岗位优先录用的功能,这样的职业资格证书制度一定会受到职教战线所有成员的欢迎。

第二,实训场所既可由院校新建,也可以使用企业中的厂房。在政府的统一指导下,建设产业积聚区开放型生产性实训基地,经济区域内的学生均可以进入基地内所有企业进行生产实训。这样的实训基地可对同一经济区域内所有院校开放,接纳相关专业的职业院校学生实训。在政策供给方面,可以通过专项补贴、税收减免等,鼓励企业投资建设实训基地,允许企业通过提供培训和证书考评获取相应利润。学生实训、考证等费用控制在一定范围内,由政府、院校、企业、学生等多方共同承担。在调查中,我们发现,学生以轮班、高级技师师傅带徒弟等形式,直接进行生产操作,3个月左右即可由学徒变成某一岗位的熟练技师工。经粗略估算,一个投入1亿元兴建、年培训1万人次的大型实训基地,每年为企业带来的培训收入可达300万元左右。只要正常运作,为校企产生显性和隐形的效益,就能充分调动产业集群内职教战线成员投身职业教育事业的积极性,促进实训基地良性可持续发展。

第三,依靠产业积聚区打造的大型实训基地,应充分调动企业集团、上市公司的积极性。上海通用汽车有限公司与教育部合作,截至2012年,向50家职业院校提供价值超过3300万元的资金与物资支持,包括别克、雪佛兰系列车辆和总成件、零部件。事实上,这些物资分散到50所院校,数量变得非常有限。如果能将以上资源集中到积聚区大型实训基地,其使用效率与实训质量将获得极大的提高。由于企业不能从参与职业教育中获利,仅靠捐助,难以持续发展。江苏省级财政曾经安排了2亿元专项经费用于建设一批高水平职业教育实训基地,如果能够将分散到数十所院校的2亿元专项投资集中起来使用,依托产业积聚区,与企业共同打造数家大型实训基地,其规模效应将发挥得更加充分。

在长三角地区兴建以实训为目标的大型基地已经引起社会资本的兴趣。上海晟融集团在高级技工严重缺乏的长三角地区建设了国家级的高技能人才培训“航母”,该项目落户太仓。据介绍,这个国家级的大型现代化职业培训项目采用了政府和民营企业合作的方式,总投资11.5亿元,3年内建成。资金主要来源于以教育投资和置业为主的上海晟融集团,创建数控技术运用、模具设计与制造、电子电器、汽车维修等一批国家级示范专业[4]。在经济区域内的产业积聚区启动“国家级高技能人才培训基地”建设项目,实际上也是落实《高技能人才中长期发展规划(2010—2020年)》的要求,是国家实施“高技能人才振兴计划”的重要举措。江苏经贸职业技术学院、南京市秦淮区政府、南京市江宁区政府和华润苏果、雨润集团等企业共同建立的现代服务业、文化创意产业园大型生产性实训基地也是一种尝试。其主要的体制机制如下:

第一,建立科技园。实行“政校”管委会(政府、院校共同成立科技园管委会)体制下的运行机制,借助高新技术企业(行业)的集聚效应,强化科技园建设,提升科技园“产学研”的社会服务能力。

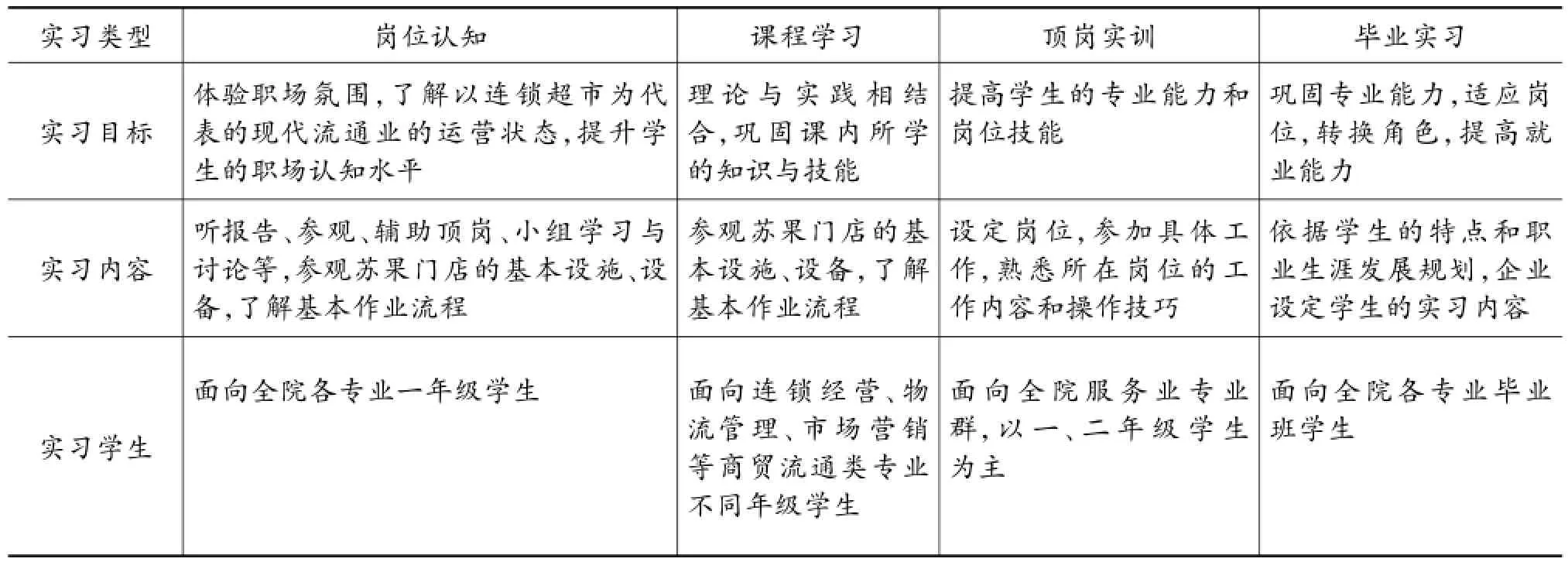

第二,产教园建设。与企业合作,健全“校企”管委会体制下“产教园”运行机制,进一步深化与企业的合作关系,推行并保障“岗位认知、课程学习、顶岗实训、毕业实习”四种实习模式的有效运行(如表1所示)。

表1 产教园四种实习模式

第三,校中厂建设。将企业研发中心设在院校,将部分研发项目与院校的科研、教学进行混编,增强服务企业的能力,加大对企业的吸引力;教师可以在企业车间开设“第二课堂”,延聘企业专业技术人员进行示范授课。这些措施的主要目的在于缩短显性知识与隐性知识融合的时间和空间。

通过以上基地的建设来适应经济社会发展和产业结构调整升级对高技能人才的强劲需求。依托符合条件的产业积聚区建设开放型公共实训基地,建设高技能人才培训中心,积极开展研修培训、课程研发、成果交流等活动,积累高技能人才培训规模化、规范化、系统化的科学经验,为在2015年底前建设完成400个国家级高技能人才培训基地做出应有的贡献,更好地服务于区域经济的快速发展。

[1]崔永华,张凯,聂瑞睿.江苏省职教集团发展的SWOT分析及对策[J].教育与职业,2008,(9).

[2]陆岳新.江苏省高等职业院校人才培养工作评估手册[M].南京:江苏教育出版社,2012.

[3]匡瑛.比较高等职业教育:发展与变革[M].上海:上海教育出版社,2006:83,104.

[4]陈家根.省发改委:国家级高技能人才培训基地落户太仓[N/OL].新华日报,2005-02-01.(2005-02-01)[2013-11-29].http:∥news.sina.com.cn/c/2005-02-01/12065010589s.shtml.

[责任编辑:季 坤]

Implementation Countermeasures on the Construction of Open Practice Bases and Cultivating Mode for High-Technological Talents

WANG Jun

(Science and Technology Department,Jiangsu Institute of Commerce,Nanjing 211168,Jiangsu,China)

This paper analyzes the current situation and problems of productive training base construction in higher vocational colleges and it has also been put forward the construction of open public productive training base in vocational education field by taking government department in charge of education as the priority and depending on the accumulation of enterprises in industrial accumulation area.In addition,the relevant government departments should coordinate and design some supportive policies,condense the force of vocational education field,attain a new mode of cultivating high-technological talents,make professionals training strategy on the basis of higher vocational colleges.

industrial accumulation area;open;training base;high-technological talents

G710

A

1672-2604(2014)03-0076-05

2013-12-13

中国高等职业技术教育研究会“十二五”规划立项课题“高职院校中外合作办学战略联盟长效机制研究——基于互依平衡理论视角”(GZYLX2011003)

王骏(1957—),男,江苏经贸职业技术学院科技处处长,副教授,硕士。