记自少年时代故乡安吉的几首民歌

2014-06-07徐荣坤

徐荣坤

1941年12月初,日军偷袭美国珍珠港,发动太平洋战争,接着又迅速进占香港和上海的英、法租界。这时,上海的英、法租界就不复再是能够稍避风雨和偏安一隅的孤岛。父亲因不愿做日军铁蹄下的顺民,因此1942年初就带着我们全家,历经艰险地辗转回到当时尚未沦陷的故乡——美丽的竹乡浙江安吉。在故乡我生活了七年,前四年(抗日战争胜利前)在安吉青松乡和孝丰上梅村生活时,曾经听记了几首民歌,虽然时间已经过去了半个多世纪,但是现在记忆还非常清晰,笔者觉得似有必要把它们记录下来并给以发表,一则免得这几首民歌从我手上失传,二则也是一份生活的回忆和纪念。

一、听记的几首民歌以及当时的生活情景

1.在青松乡宝福庵村听记《来嗬歌》和《对山歌》

1942年初,我们是抱着满腔希望、历经艰险地回到当时尚未沦陷的故乡浙江安吉的。但是,当我们回到故乡时,发现我们原先在城里府前街上的故居,已被日军的飞机轰炸成一片残垣断壁和遍地瓦砾,整个县城也破落得不复再是往日的景象。我们只得在乡间的亲戚家暂住了一段时间。恰巧的是,当时县里正在筹建县立简易师范,父亲就应聘到该校任教,我们全家也就随着学校到学校所在地青松乡落户。有一段时间,我们住在一个名叫“宝福庵”的地方(该处因有一座有几位女居士修行的宝福庵而得名)。“宝福庵”真是一个风景十分优美的居所。“庵”的背面(北边)是绵延起伏的丘陵,坡度不陡的山上全是挺拔高耸的青松;“庵”的左右是零零落落地散布着一些农家的茅屋;“庵”的前方(南边)是一片开阔的田野。田野里有稻田、树林,还有一条自西向东日夜流淌不息的清澈小溪。那时,我正在师范附小上六年级,是个爱好音乐的十二岁少年。四五月份春夏之交季节,每天早上我背上书包离家走上田间小路去上学时,也正好是散居在周围农家的孩子们牵牛出栏放牧水草的时候。放牛的孩子们牵着或骑着水牛走上田野时,就彼此吆喝起《来嗬歌》来邀约同伴。因为是好些个牧童,因此唱起《来嗬歌》时,常常是你唱我应,我唱你接,歌声此起彼落、绵延不断地飘荡在蓝天白云下的清晨凉风中。牧童们互唱的《来嗬歌》篇幅简单短小,仅仅十个小节和几句吆喝的虚词,但却是十分优美。

例1

牧童们彼此呼应地唱过一阵《来嗬歌》以后,接着就唱你问我答,我问你答的《对山歌》。《对山歌》的歌词当时我就听记得不全,只记得有的牧童开唱时的前两句歌词是:“高高山上一棵葱,妹妹骑马我骑龙”,最后几句的歌词则通常是调侃对方或骂人的脏话。但《对山歌》的曲调因为非常活泼轻快而且很好听,所以至今还记得非常清晰完整。20世纪90年代,作为中国民歌集成总编辑部的特邀编审,我参与民歌集成《浙江卷》的编审工作时,发现该卷的第629首《对花》(对山歌)、630首《一支扁担》(对山歌)所用的曲调,基本上就是我少年时代在故乡所听到的那首《对山歌》的曲调,它们是三首大同小异的“同宗”民歌曲调。不过我所听记的那首《对山歌》,曲调似乎更为紧凑完整些,而《浙江卷》中的那两首《对山歌》的歌词则都比较完整,因而我就选用了詹轲媛所记的、有问有答的《对花》的歌词,配置在我所记得的那首《对山歌》的曲调上。

例2

牧童们先唱《来嗬歌》,接着又唱《对山歌》,歌声此起彼伏,时间几达半个小时,一直伴送我走向学校,差不多要到我走过小溪的石桥,进入另一块田畈时,这才渐渐地听不到他们的歌声。啊!这真是多么优美的乡村春日晨景,多么美好的精神享受。

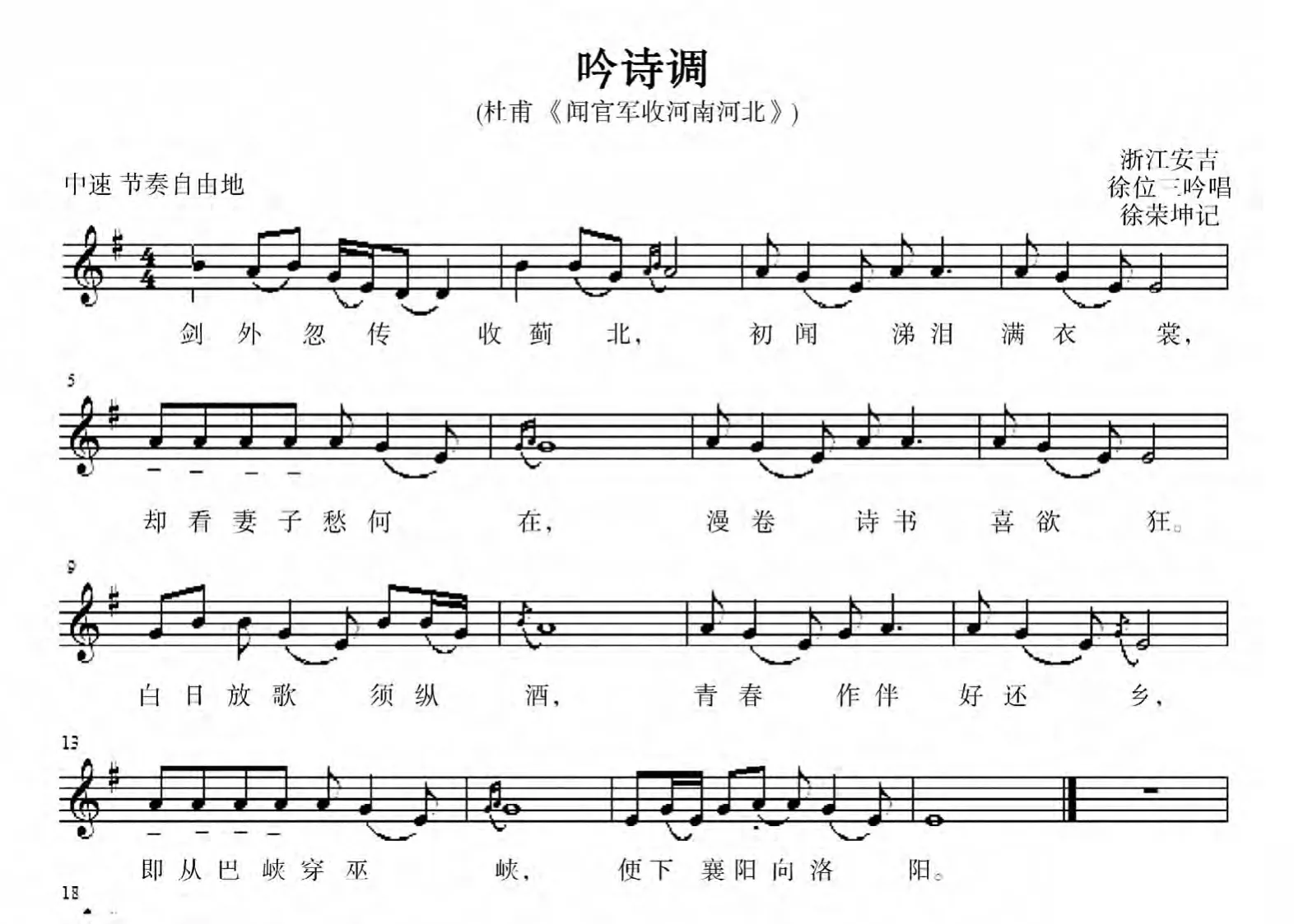

2.在孝丰上梅村听记《吟诗调》和《灯调·锣鼓一打喜洋洋》

在青松乡“宝福庵”一带度过的那一段虽然贫困但还算比较平静安谧的日子并不很长久,1943年8月日军从湖州开拔,几乎没有遇到什么抵抗就占领了安吉。在这种情况下,学校被迫停学半年,于次年春天才选址孝丰上梅村复学开课。上梅也是一个美丽的山村。村子东边是苕溪支流和绵延的丘陵。丘陵山上谷间一片竹海,溪流则清澈见底,能见水底游动的小鱼;溪畔有古老的水磨坊,这是我过去从未见过的景物。学校前后有山坡和水田,山坡上春茶正绿,一片葱茏。但是,在那个“国破山河在,城春草木深”的苦难时代,人们哪有心情观赏景物,歌风吟月?!到了晚上,山村陷于万籁俱寂的黑夜之中,室内一灯如豆(那时用的都是点燃桐油或菜油的小灯盘),父亲在书桌前油灯下批改完作业后,可能回想起抗战前全家温馨小康的安宁生活;日军发动侵华战争后全家所遭受的苦难(父亲一度失业,兄长失学,大姐夭折……);历经艰险回到故乡后,对所见所闻的失望、对抗战是否能取得胜利的困惑……常在百感交集下,吟诵唐诗杜甫《闻官军收河南河北》。

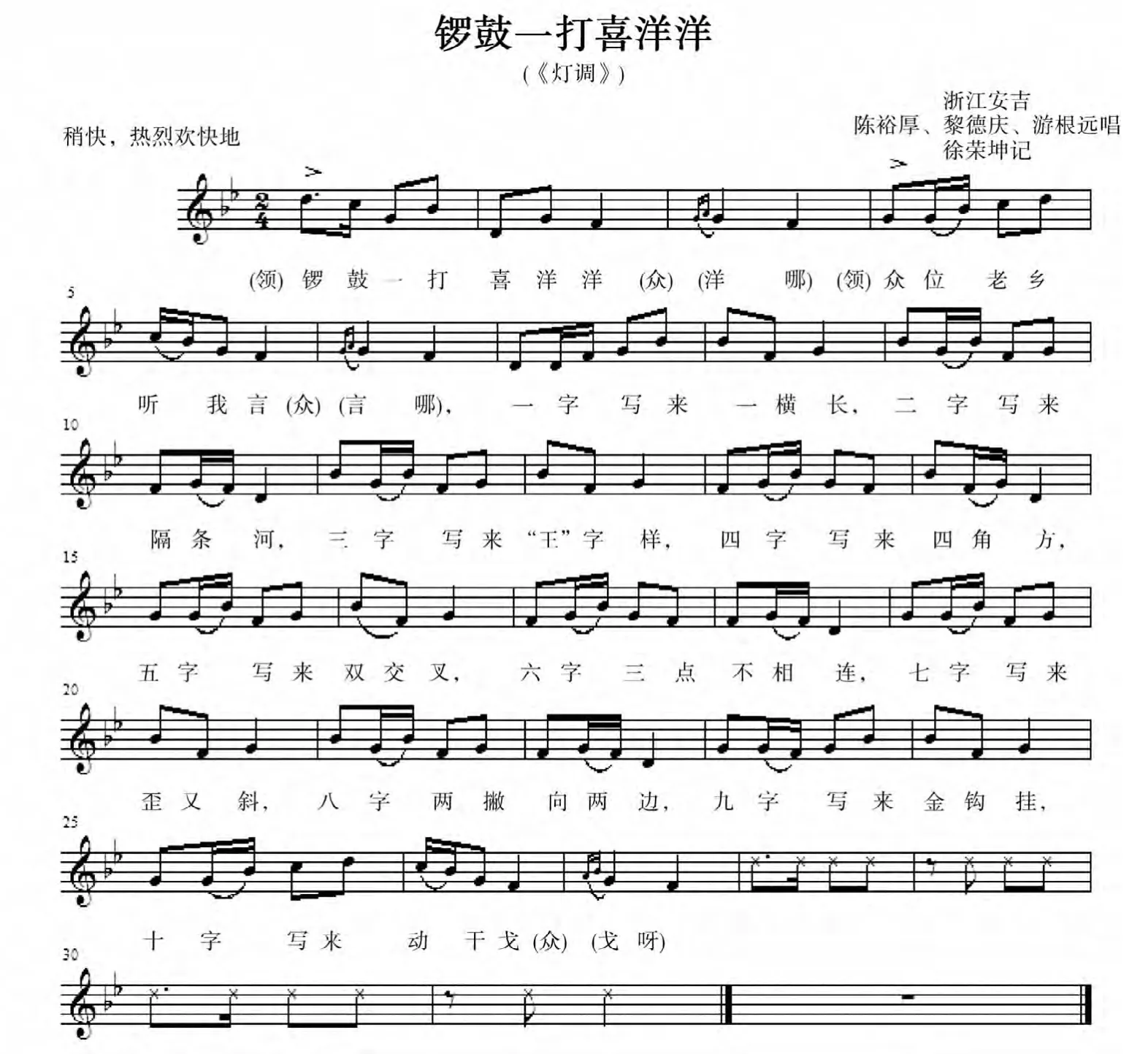

例3

当时我是个不满14岁的初二学生,按照常理来说,应该是一个无忧无虑、开朗活泼的少年。但是,由于从我懂事起,日军侵华战争所加诸于我们国家、民族和家庭的种种苦难,使我在心智和感情上大大地早熟了。我躺在床上尚未入睡(当时我和父亲同住在一间宿舍),听到父亲苍凉悲切的吟诗声,已经能够完全理解父亲复杂而悲怆的心情,也不禁引起我自己的一系列的思绪:国破、家贫、父老、子弱,抗战能够获得最后胜利吗?我们还能重回上海生活吗?……我的眼泪不禁濡湿了大片枕巾。在这种心境下又患上疟疾,我的身体日益羸弱,当时父亲和母亲曾一度担心我会夭折。幸好学校里大多数师生的精神还算振作,特别是几位地下党员(音乐老师金学府、校长文秘孙乃先、师训班同学杨士玉)。他(她)们和一些要求进步的、团结在地下党员周围的同学(如高我一级的孙学华、施兴华,和我同班的孙琦、章明珠、莫乃良等等),在日常生活和学习中常常鼓励和帮助我,鼓励我在学校里参加歌咏队、合唱团,经常参加各项集体活动……印象较深的是1944年元旦,在金老师等组织主持下,学校里师生组织了一次规模不小的营火晚会。会上除了歌唱、舞蹈等节目外,陈裕厚、黎德庆、游根远等同学还表演了民间舞蹈——马灯舞。马灯舞曲目里有一首热烈欢快的民歌,给我留下了深刻的印象。它们的词曲是这样的:

例4

歌咏比赛、营火晚会等一系列活动,给我们十分艰苦的学习和生活带来了不少生气,特别使我们精神上得到鼓舞的是:1945年春节前后,粟裕同志领导的新四军某部挺进安吉、孝丰等县。新四军指战员的战斗力,军纪、军风和精神面貌十分昂扬充沛,和当时的“国军”明显不同,使我们看到了最后战胜日军的希望。

二、回忆、感慨和缕缕不绝的乡情

当我追忆这几首少年时代在故乡所记下的民歌和写下这些文字时,我的心绪一直沉浸在以往半个多世纪的生活回忆中而难以自拔:1937年抗日战争前,比较温馨愉快的童年;那年7月日军侵华战争全面爆发后,无论在上海还是在故乡所经受的种种苦难,以及看到和体会到旧中国的积弱、落后和旧社会的黑暗;抗战胜利后的一系列失望,特别是1948年春父亲去世后,我完全失去了继续升学的可能,深深地感到无比失落和迷茫……所幸的是,1948年秋冬之际,华东地区解放军获得济南战役和淮海战役的伟大胜利时,我似乎隐隐约约地看到了新中国的曙光和自己的前途。1949年4月23日,解放军百万雄师横渡长江天堑,南京、上海、杭州相继解放,我终于不顾一切地瞒着母亲离家出走参加了革命,并且在党和新中国的培育下,成为一名专业的音乐工作者。

由于种种原因,我参加革命后很少回故乡探亲,甚至1964年冬母亲故世时,我正在河北省永年县参加“四清”运动,竟也没有回故乡参加母亲的丧事活动。1991年春,我应邀参加浙江省音协在故乡递铺镇举办的某个笔会。回到阔别数十年的故乡,看到故乡解放后几十年来的巨大发展和变化,心情异常高兴激动,但同时也难以自禁地回忆起一系列旧社会少年时代的种种苦难,在会上发言时数度哽咽落泪,并即兴念下了一首怀念故乡的打油诗:“曾在苕溪岸畔住,曾在苕溪击浪游,曾在苕溪闲垂钓,曾在苕溪驾筏舟,自从入伍别故乡,阔别故乡数十秋,绵绵乡思逐年增,汩汩苕溪日夜流。”1991年到今天转眼又二十多个年头了。由于2000—2010年这十年中间,我与老伴几乎每年都去海外探亲(儿女都在国外工作),因此也没有再回故乡过。而今由于自己已是年逾八旬的耄耋老人,虽然还能生活自理,但确已很难长途跋涉地去海外或故乡探亲访友了。想来这二十几年时光中,故乡一定在各方面又有长足的发展,故乡一定会变得更加美丽富饶,乡亲们也一定生活得更加幸福安康。深信在实现复兴中华的中国梦进程中,故乡会一天比一天发展得更好,乡亲们的生活也一定会更加幸福。故乡、乡亲们,我这个耄耋游子在这里深深地向你们致意祝福!