州鸠均法解读还原—— “纪之于三,平之于六,成于十二”的真相

2014-03-21孙克仁

孙克仁

一、有关“州鸠均法”的史料

“纪之于三,平之于六,成于十二”这十二字,早被大量地引用,成为先秦律制如何构建的重要论据之一。与这十二字相关的那次事件,发生在周景王二十五年(公元前520年),当时为铸无射之钟,王上召见了伶州鸠咨询了六律与七律等问题。那次君臣论律的关键内容,很到位地被浓缩在《国语·周语下》一章中,流传至今。其原载,谨摘录如下:

二十五年,王将铸无射,问律于伶州鸠。对曰:“律所以立,均出度也,③兰州民族大学音乐学院教授李槐子先生于2012年10月在第七届乐律学年会首次发表此标法。古之神瞽考中声而量之以制,度律均钟,百官轨仪。纪之于三,平之于六,成于十二,天之道也。夫六,中之色也。故名之曰黄钟,所以宣养六气九德也。由是第之,二曰太簇”, “三曰姑冼”, “四曰蕤宾”, “五曰夷则”,“六曰无射。所以宣布哲人之令德,示民轨仪也。为之六间以扬沉伏。而黜散越也,元间大吕”,“二间夹钟”,“三间仲吕”,“四间林钟”,“五间南吕”,“六间应钟”[1]46。

王曰:“七律者何?”对曰:“昔武王伐殷,岁在鹑火,月在天驷,日在析木之津,辰在斗柄,星在天鼋,星与日辰之位皆在北维。”“自鹑及驷七列,南北之揆七同也,凡人神以数合之,以声昭之,数合声和,然后可同也。故以七同其数而以律和其声,于是乎有七律。王以二月癸亥夜陈,未毕而雨,以夷则之上宫毕。当辰,辰在戌上,故长夷则之上宫,名之曰羽。王以黄钟之下宫,布戎于牧之野,故谓之厉,所以厉六师也;以太簇之下宫布令于商,昭显文德,底纣之多罪,故谓之宣,所以宣三王之德也;反及嬴内以无射之上宫布宪施舍于百姓,故谓之嬴乱,所以优柔容民也。”[1]47-48

二、“均”的涉及

这里,首先要提及,州鸠述及的六律或七律构建,涉及用什么工具。对此东汉的两位学者都称:是使用了“均”。

1. 宋均。宋·王应麟《玉海·音乐·乐器》:“《乐(乐纬)·叶图徵》曰:‘圣人承天以立均。’三国魏·宋均注:‘均长八尺,施弦以调六律。’”[2]

2. 韦昭(204—273)。《国语·周语下》:“对曰:‘律所以立,均出度也。’”三国吴·韦昭注:“均者,均钟,木长七尺有弦系之,以均钟者,度钟大小清浊也,汉大子[予]乐官有之。”[1]45

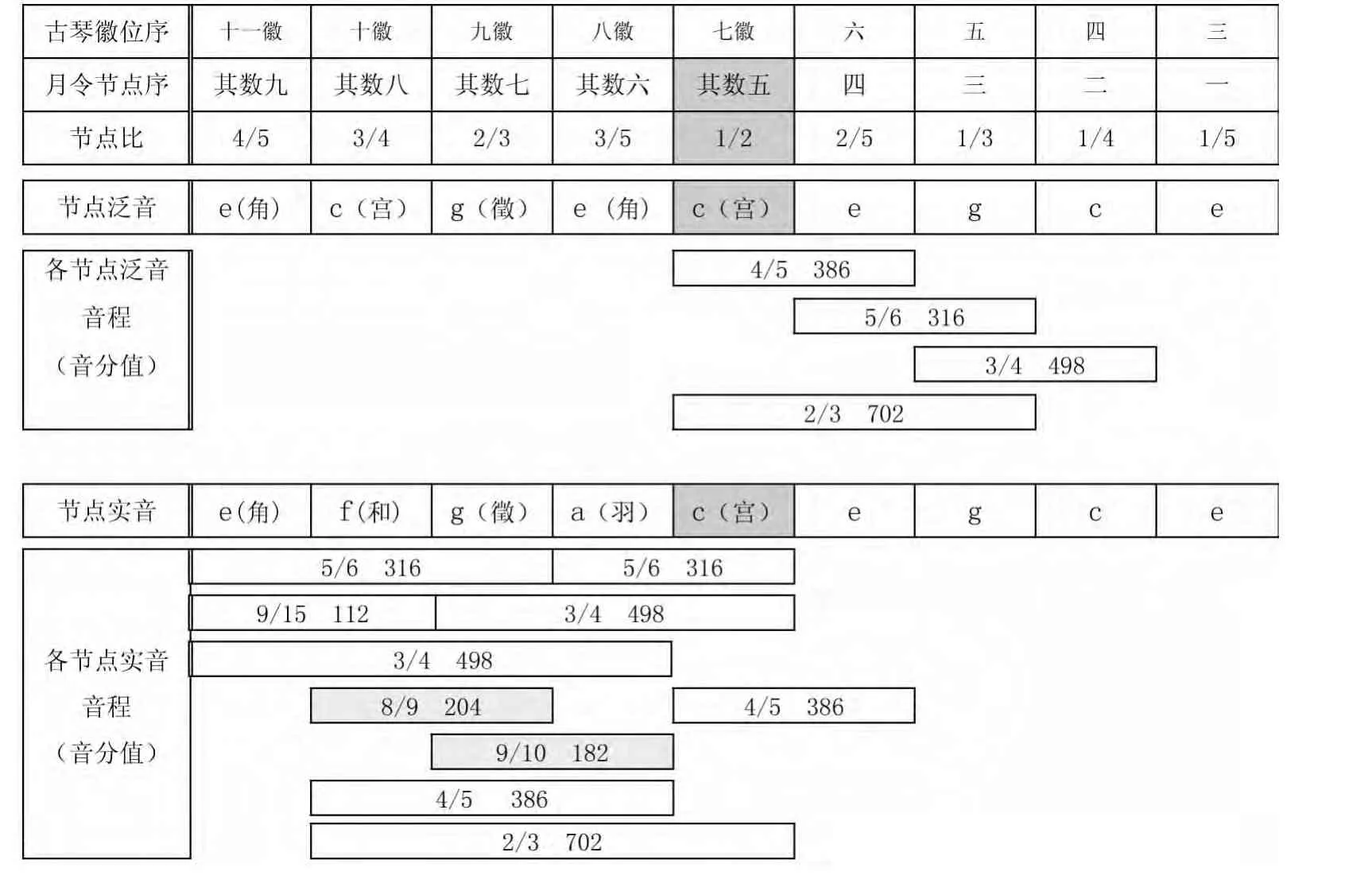

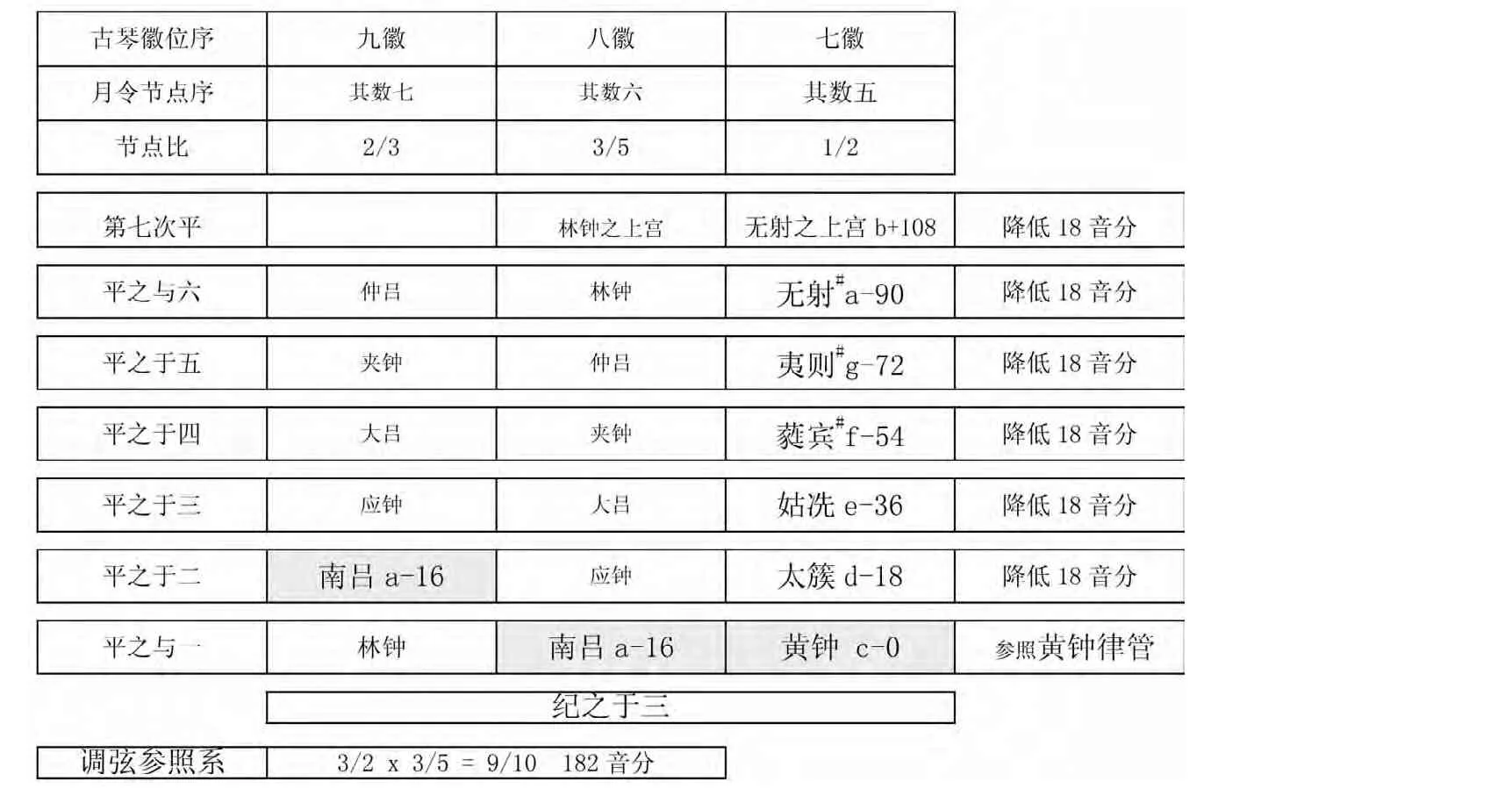

某些弦节的分布及其音程展示

我认为上述两位对均的描述可信。特别是韦昭称:均到东汉末年还存在于《大予乐》的说法可信度更高。《大予乐》由汉明帝(41—76)下令设置①《隋书·音乐志上》:“汉明帝时,乐有四品。一曰大予乐,郊庙上陵之所用焉。”“二曰雅颂乐,辟雍乡射之所用焉。”“三曰黄门鼓吹乐,天子宴群神之所用焉。”“四曰短箫铙吹。”中华书局版。,是四部乐中专用于祭祀的乐舞,因此它会一直延续到东汉不难理解。东汉覆灭时(220),韦昭正当16 岁,作为史官家族的成员,他对《大予乐》应会有直接的见闻。至于宋均,则是大训诂家郑玄的学生。据此,我认为韦昭和宋均对均形态的注释能够成立。至于八尺与七尺之别,可能与度制的改变有关②吴慧《新编简明中国度量衡通史》: “尚有东汉尺十四支列入《图集》而作为附录者,超过23.1 厘米者有九例。最长者达23.83 厘米。此外还有建初六年的铜尺长23.5 厘米,画彩牙尺长23.9 厘米(日本嘉纳氏藏)。”“三国时,大体上仍沿用东汉度量衡,单位量值虽有所增长,但尚不算多。当时天下大乱,‘乐工散亡,法器湮灭’。魏武(曹操)始获杜夒,使定音律。”杜夒以制乐的需要制尺,尺长24.185 厘米已较东汉之尺稍长。后世尚存的魏正始弩机亦刻有尺度(上虞罗氏藏,长24.45 厘米),与杜夒尺基本相合。中国计量出版社2006年版,第67—69,89—95 页。,三国时期,政权对汉制一尺的长度曾有所加宽。另一种可能,是宋均所言的八尺是指均的器长;而韦昭则指弦的范围。至于“均”的弦数空白。我认为这是简牍文笔对数“一”的寻常省略处理。

三、均与弦的节点音

“均”既然是一种只含一弦的律器,那在考察它的运作时,有三个基本环节不容忽略:

1. 它必须采取模块组合的方式来运作,即运用的数量根据需要会有所增减。

2. 对弦定音,是调节张力,而非长度。

3. 弦节能提供天然的乐律基因,即能通过演奏1/2、1/3 (2/3)、1/4 (3/4)、1/5 (4/5)等节点音来获得音高的推演参照系。弦的物理性决定了被节点锁定的各类音程,其固有音分值永远不会改变。具体选择展示如下。

四、《国语》中有关音律构建的一段关键记载

由于上述前提的限定,捕捉《国语》“纪之于三,平之于六,成于十二”的原意也就有了直接搜索的依据。

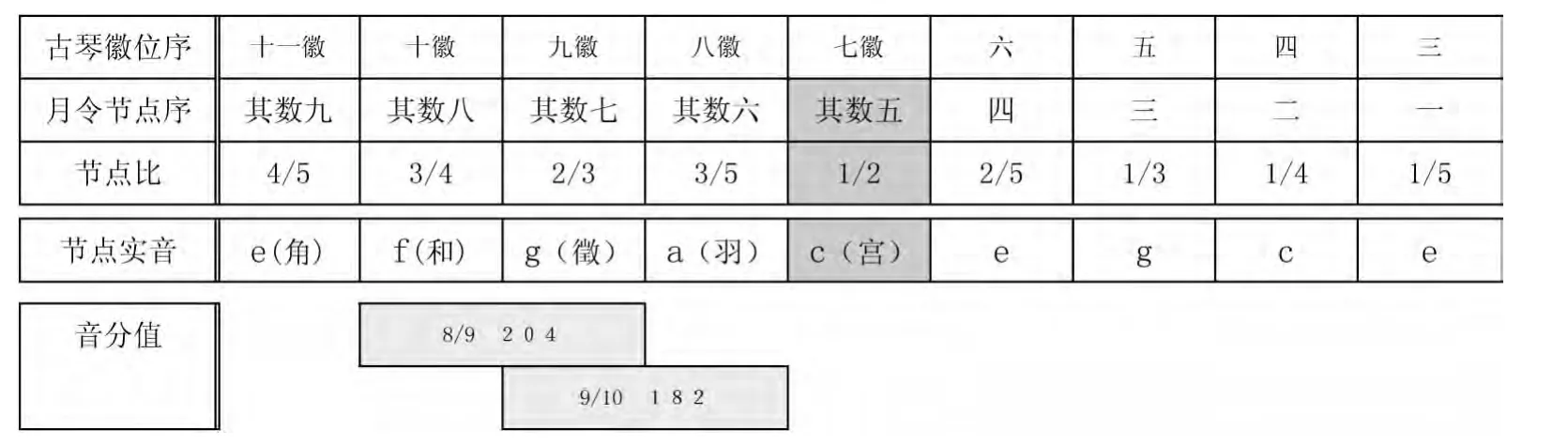

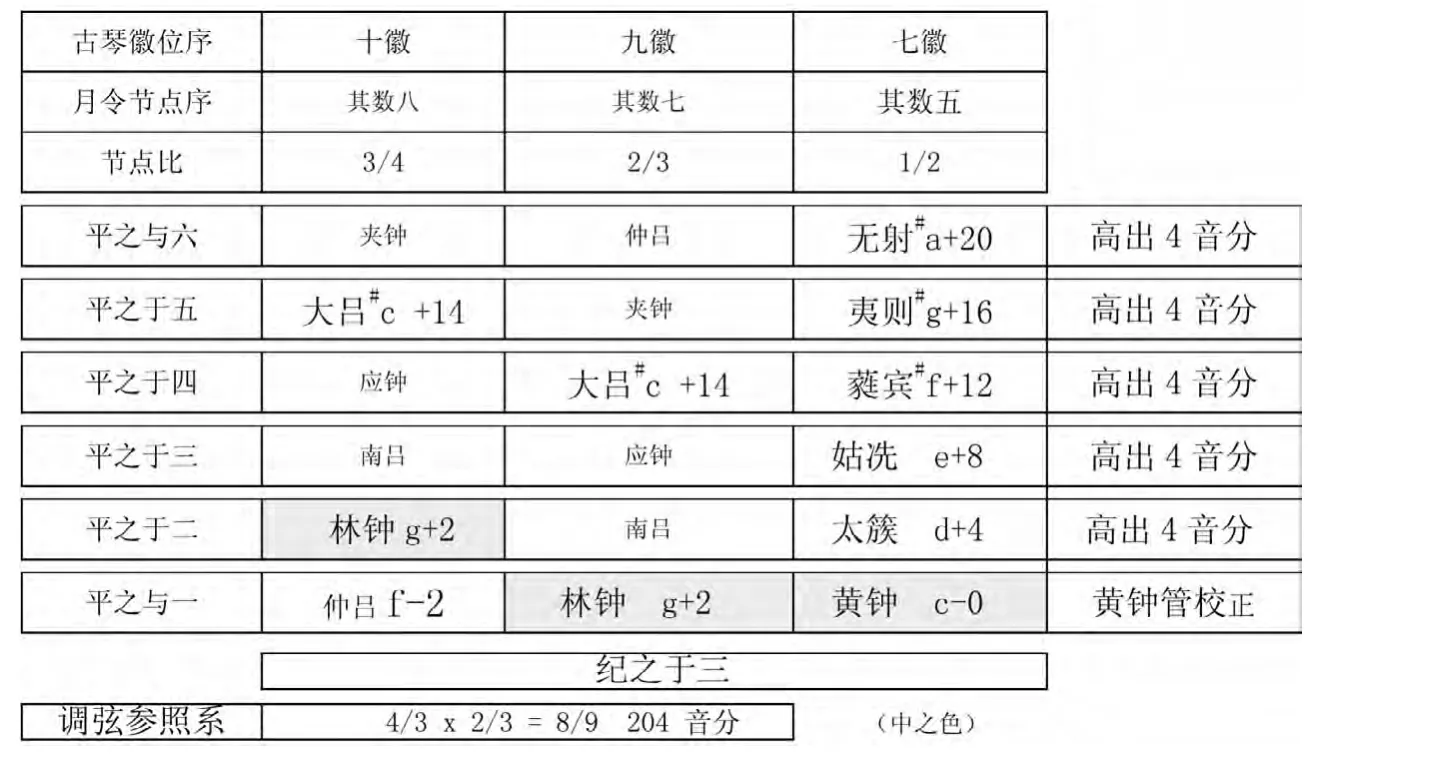

《国语》中有一段很重要的连贯陈述,常受漠视,即“纪之于三,平之于六,成于十二,天之道也。夫六,中之色也,故名之曰黄钟,所以宣养六气九德也。由是第之,二曰太簇,三曰姑冼,四曰蕤宾,五曰夷则,六曰无射。所以宣布哲人之令德,示民轨仪也”。这“夫六,中之色”一句已很明确地指出了,有六个(“夫六”)“中之色”存在。鉴于每根弦上只存在一处“中之色”,即1/2 节点位置,这等于已交代了前述的十二字中“平之于六”是指六次调弦的运作。这六根弦(六具均)的定音,还被明确地依次表白为:“故名之曰黄钟”,“由是第之,二曰太簇”,“三曰姑冼”,“四曰蕤宾”,“五曰夷则”,“六曰无射”。这是按二律间隔演绎的六律阵势,与宋均所注“均长八尺,施弦以调六律”相符。据此,“平之于六”的六次定弦,除首次需要吹黄钟律作参照外,随后每次相隔二律的调弦参照,都是由均自身的弦节点音来提供的。否则,“律所以立,均出度也”的表述要改写为“律所以立,均受度也”。鉴于弦上,能提供二律的参照系,只有以下矩阵所示的二组节点实音,加上1/2 节点(中之色)音,形成了十二字中“纪之于三”的两个格局。展示如下:

二律音程音分值展示

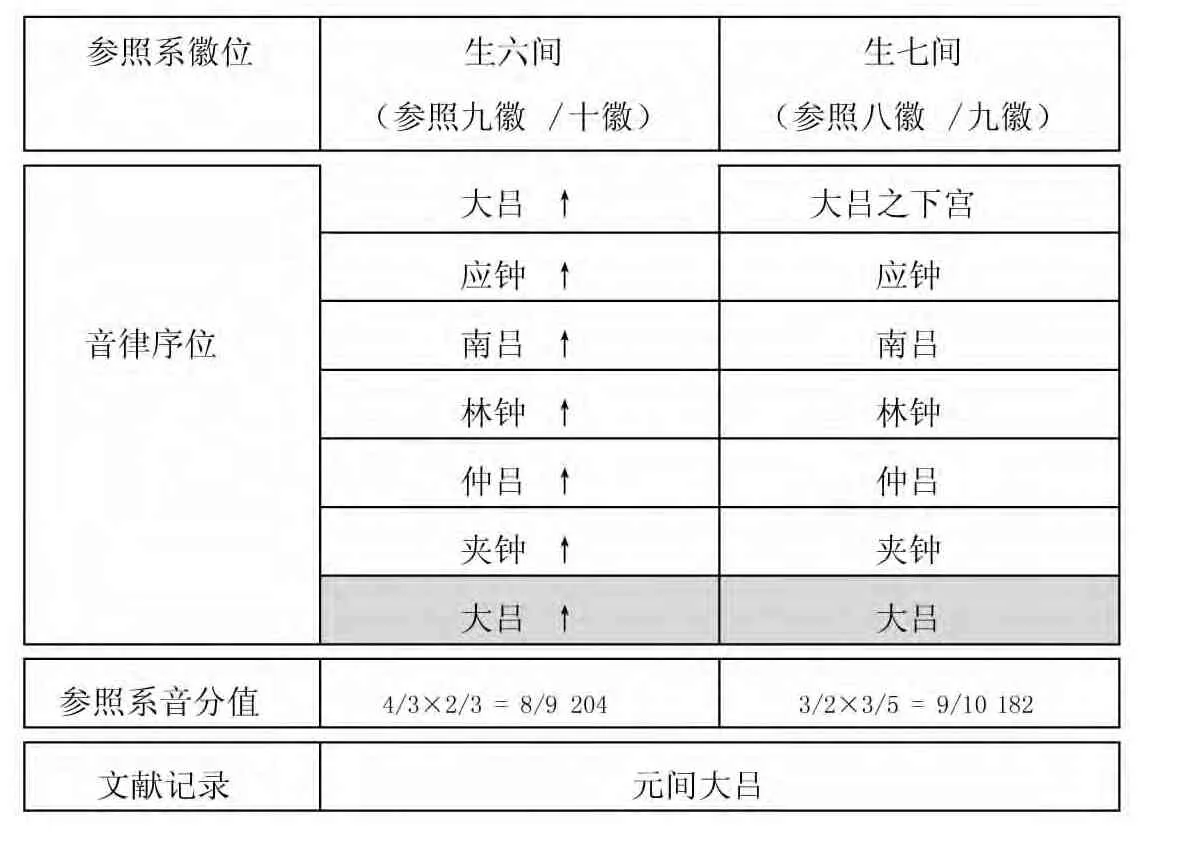

1. 由弦3/4 和2/3 节点实音构成的音程参照,今被称纯律大全音(4/3 ×2/3 =8/9 204 音分)。明代《琴谱正传》记载的七弦琴调弦法类此。

2. 由弦2/3 和3/5 节点实音构成的音程参照,今被称纯律小全音(3/2 ×3/5 =9/10 182 音分)。明代七弦琴“仙翁法”调弦法类此。

3. 加入必需的1/2 节点(中之色),形成了两组“纪之于三”的操作。

其一组,“纪之于三,平之于六,成于十二”成全了六律六间。

其二组,“纪之于三,平之于七,成于十四”则成全了七律七间。

因由3/4 和2/3 节点实音构成的音程,为4/3×2/3 =8/9,为204 音分,属于纯律大全音的性质,故只要将弦上的2/3 节点实音,与另一根弦的3/4 节点实音校平,则两弦的基音就构成了纯律大全音。依次推演,就是演绎六律六间音高的生律法。州鸠当年直述的“纪之于三,平之于六,成于十二”就是指此。当然,这一推演程序达到无射律被奏响时,理论上会积累起4×5 =20 音分的音差,但在听觉还属能够容忍的范围。

“纪之于三”成六律示意

“纪之于三”成七律示意

而参照2/3、3/5 节点实音的推演为3/2 ×3/5 =9/10 为182 音分,具有纯律小全音的性质。使每次调弦,会产生减少18 音分的音差。到推演五次奏响无射律时,理论上会积累起18 ×5 =90 音分的音差,这是近一律的差距。导致了“纪之于三,平之于七,成于十四”的后果,当年周景王的七律问就因此而发。

五、州鸠论证七律

确立以音分值作为音律的物理标准,是19 世纪后半叶,英国音乐学家埃利斯(A. J. Ellis)①埃利斯(A.J.Ellis)(1814—1890)于1885年发表《诸民族之音阶》,首次创立以音分值为乐律的音高标准,开创了比较音乐。的贡献。以两千五百多年前州鸠那代人的知识,根本无法参透造成六律与七律矛盾的上述缘由,故州鸠当时只能借助天象,即人神感应等理由,来应答周景王的七律问。这倒为我们今天还能搜索到七律的真相,埋下了重要的伏笔。

州鸠当年论七律的根据,是牧野大战前夜,周武王举行誓师时发生的事实。按当时的军事传统,誓师时军阵中的战士会振臂呐喊,而随军的瞽师则会吹奏律管来与此应对,以卜凶吉。①《周礼·春官·大师》:“大师执同律以听军声而诏凶吉。”汉·郑玄注:“兵书曰:‘王者行师,出军之日,授将弓矢,士卒振旅,将张弓大呼,大师吹律合音。商则战胜军士强;角则军扰多变失士心;宫则军和士卒同心;徵则将急数怒军士劳;羽则兵弱少威明。’”上海古籍出版社1990年版,第356 页。记载中,武王曾四次号召,军阵则四次呐喊响应。当时被瞽师对应到的四次呐喊。音高被表述得十分奇特,即:1. 夷则之上宫,名之曰羽;2. 黄钟之下宫;3. 太簇之下宫;4. 无射上宫。据“故长夷则之上宫,名之曰羽(南吕)”的提示,这是间隔一律音程的表述。因此,黄钟之下宫,无射之上宫应指应钟,太簇之下宫则指大吕。这里就有了疑问,即在《国语》原载中,六律六间的命名本已交待得明明白白,为何还要另立新词,即以某某之上宫、某某之下宫来指认这些本可直述为南吕、应钟、大吕之音?借助上下宫的矩阵展示,我认为这是对当时七律的表达法。

之上宫之下宫展示

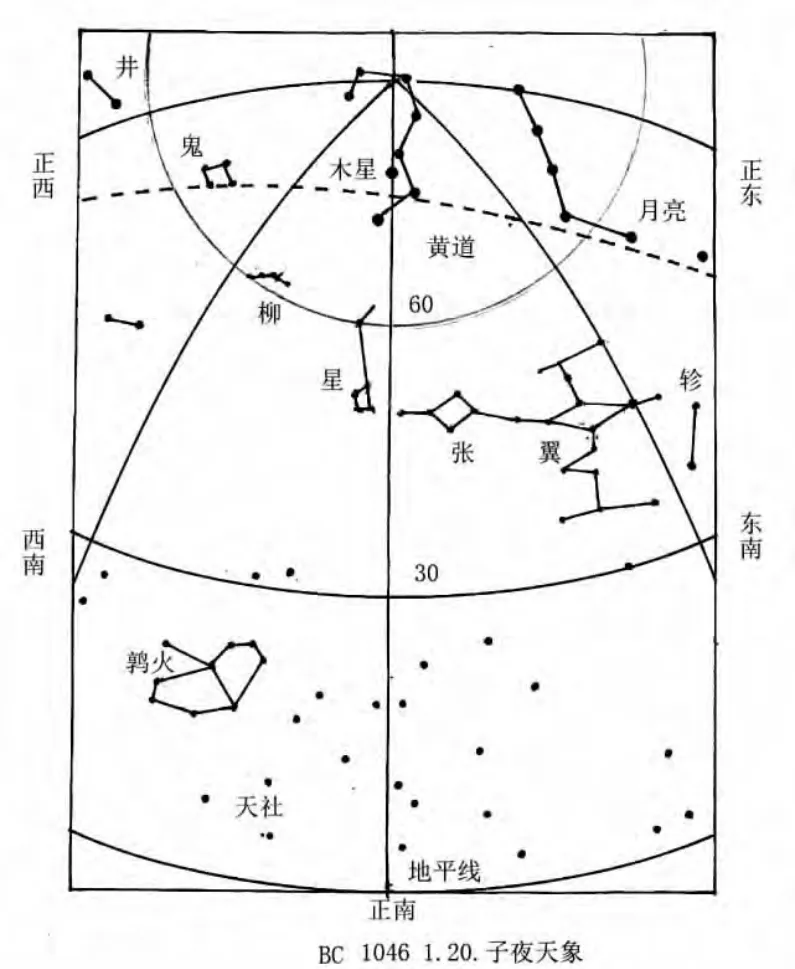

公元前1046年1月20日子夜天象图据中国国际广播电视有限公司出版DVD《考古中国》第六部《时空隧道》图像重制

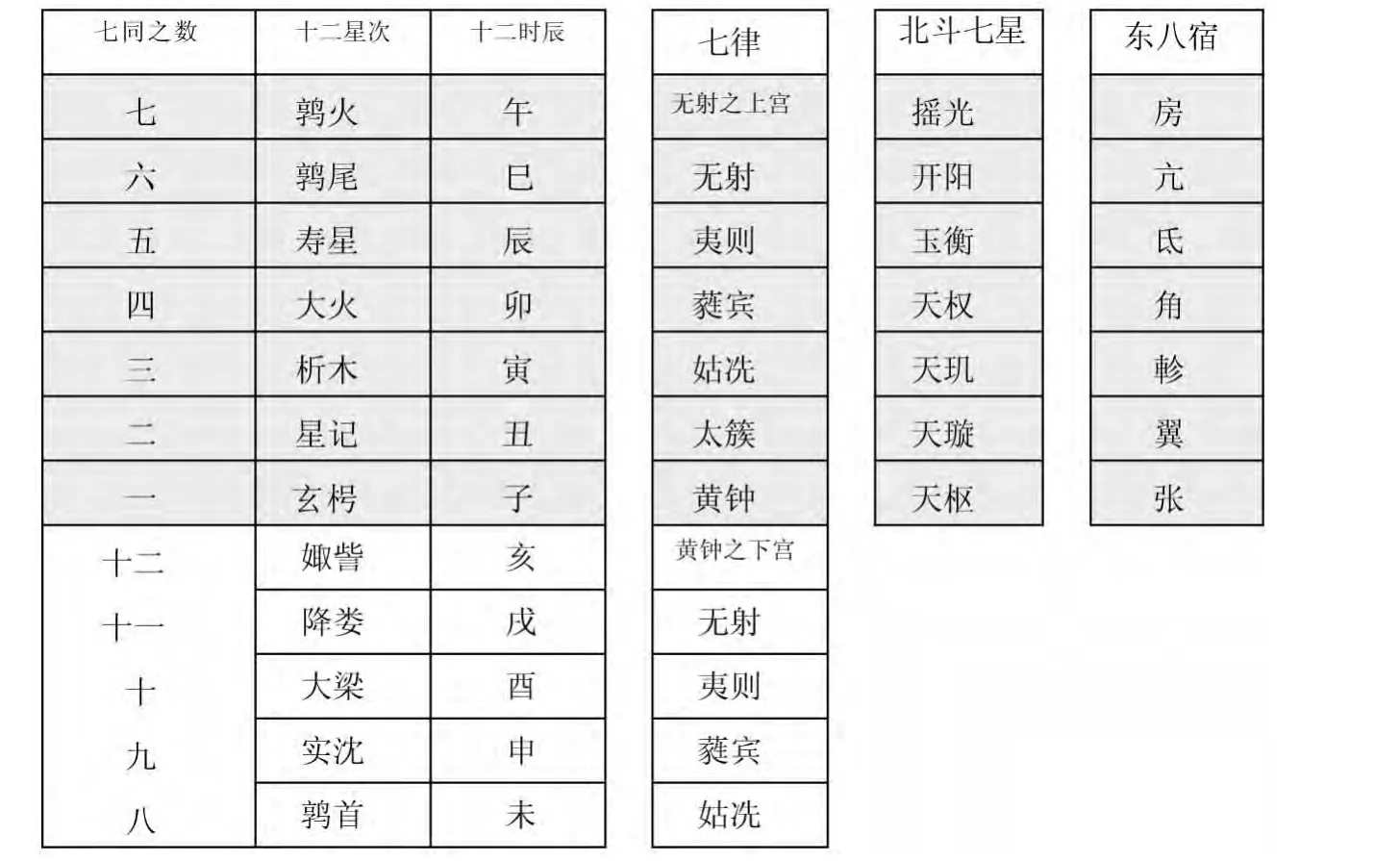

针对七律问,州鸠还举证了牧野大战那天黎明前,北斗、星次、东七宿“七同”巧合的天象图,并对周景王作结论:“凡人神以数合之,以声昭之,数合声和然后可同也。故以七同其数而以律和其声,于是乎有七律。”

20 世纪末《中国夏商周断代工程》启动,为澄清牧野大战的确切日期。学者曾根据《国语》中州鸠提及的天象,运用了最先进的长时段DE404 星历表软件[3]计算(此数据库能还原迄今3000年前和那根带3000年后每一天的天象图),复原了周武王伐殷征程,一个多月期间的天象,倾向认定那次决战发生在公元前1064年1月20日的黎明时段,这与美国芝加哥大学教授David Pankeniier 在20 世纪80年代的研究成果吻合。那次交战前,黎明朦胧,在靠近北斗星的斗柄处,参战者看到了日食。这一天象图今天被复原如下:

当时的北斗星座,斗柄指南,与子午线(地球自转的中轴)的走向相合,州鸠以此附会以七律,进而称:

州鸠附会“七同”示意

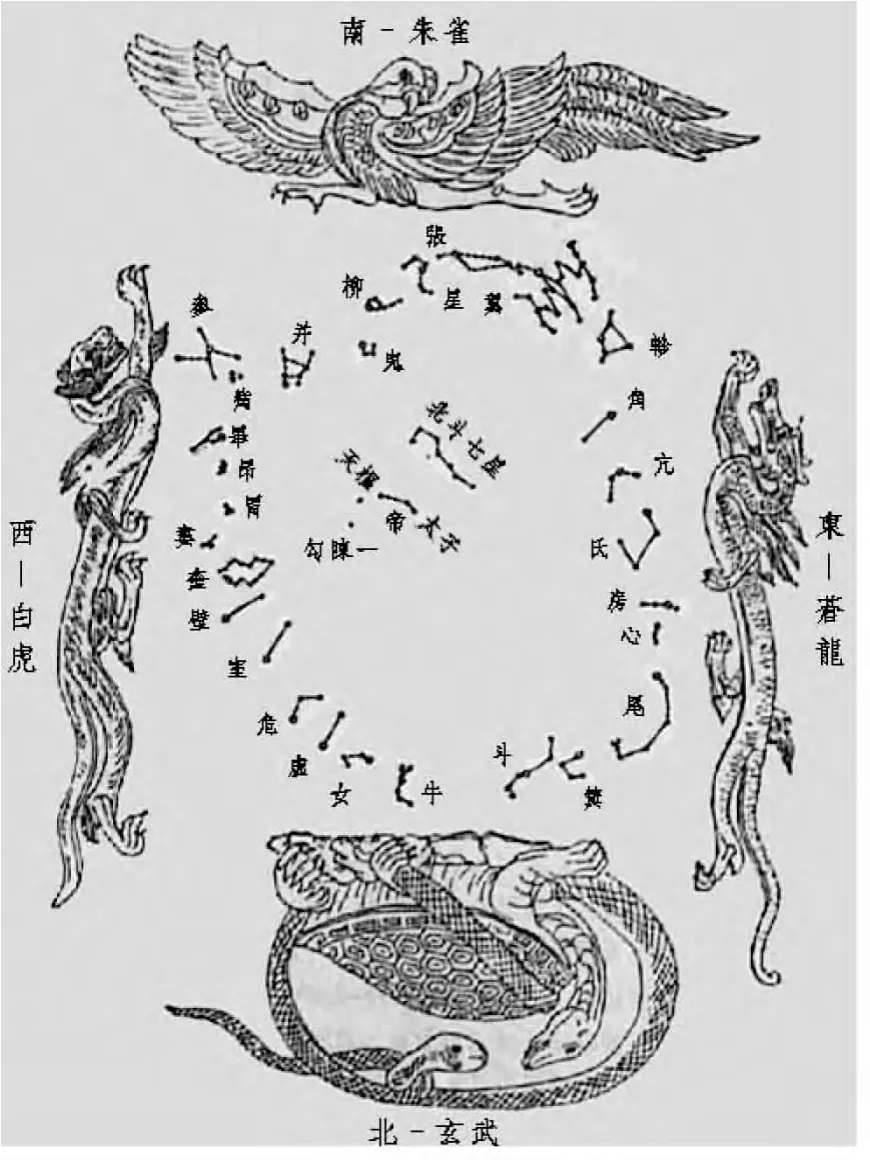

1. “自鹑及驷七列。”韦昭注:“鹑火之分,张,十六度;驷,天驷;房,五度;岁月之所在。从张至房七列合七宿。谓张、翼、軫、角、亢、互〔氐〕、房也。”。就是说,北斗之东,并列着被鹑火(柳)划界的东七宿张、翼、轸、角、亢、氐、房(驷)等七星序列。

2. “南北之揆七同。”韦昭注:“自午至子,其度七同也。”揆,涉及了中国古代天文星次的内容。当时为方便观察,按子午线的南北指向,把天际360 度划分为十二等分,犹如今天时钟的钟面,以十二时辰与此对应。故韦昭会以“午”、“子”来注释“南”、“北”。当时的天象呈现了斗柄与子午线南北同趋的势态,正纳入自玄枵(子)至鹑火(午)等七个星次点。州鸠当时所称北斗七星,东七宿,星次七与七律“七同”的具体,示意如右图。

此图为北斗斗柄不与子午线相叠的态势故不成“南北之揆七同”的天象

六、“元间大吕”的确立

《国语·周语下》还记载了州鸠论述六间(即六吕)的序列: “为之六间以扬沉伏,而黜散越也。元间大吕’,‘二间夹钟’,‘三间仲吕’,‘四间林钟’,‘五间南吕’, ‘六间应钟’。”则“元间”的音高参照以何?据牧野大战前夜,军阵誓师时乐师听军声合到的四个音高为:1. 夷则之上宫,名之曰羽;2. 黄钟之下宫;3.太簇之下宫;4. 无射上宫。据“故长夷则之上宫,名之曰羽(南吕)”的提示,则“太簇之下宫”当为大吕,这透露了“元间大吕”很有可能是依律管的定音。这有待今后的继续考察了。

元间大吕推演法

上述就是我所认为州鸠所言“纪之于三,平之于六,成于十二”的运作真相,以及七律形成的由来。康熙皇帝十四律的思维,很可能就受启示于上述州鸠的七律答。

[1]国语[M]. 韦昭,注. 明道二年版. 上海:上海书店出版社,1987.

[2]四库全书:945 册[M]. 文源阁:946.

[3]岳南. 考古中国——夏商周断代工程解密记[M]. 海口:海南出版社,2007:175-180.