Talmy与Fillmore语义分析模型的异同比较

2014-06-01邵琛欣

邵琛欣

(北京大学中文系,北京 100871)

Talmy与Fillmore语义分析模型的异同比较

邵琛欣

(北京大学中文系,北京 100871)

认知语义学研究的代表Talmy与格语法研究的代表Fillmore提出了两种不同的语义分析模型。他们都关注了语言的意义和形式,并对原因和工具两种语义要素的关系有相似的处理。不同之处在于,Talmy“游标”、“背景”、“路径”等语义要素概念更适合词汇语义的分析(即词汇化),而Fillmore“施事”、“源点”、“终点”、“行径”、“受事”、“工具”的语义格概念更适合语法语义的分析;Talmy的贡献在于描写了词汇概念形成的过程,而Fillmore的贡献在于揭示了底层语义结构和表层句法形式的格关系。

认知语义学;格语法;原因;工具

引言

为了说明在一个命题中名词和动词之间丰富的语义关系,并且为句子的语义解释找出一个更深的、非线性的底层结构(陈保亚,2009),Fillmore(1968)建立了语义格系统,在此基础上形成了格语法理论。他区分了施事、客体、工具、处所、时间等多种语义格,根据句法表现以“格框架”的形式为动词进行语义句法描写,如:

give: + [O+D+A] open: + [O (I) (A)]

对于动词give来说,要求必须有施事(A)、客体(O)和与事(D);而对open来说,工具(I)和施事(A)是随意成分,客体(O)是必须出现的。

格语法理论自提出之后不断发现新问题,并随之进行修改,逐渐将认知语言学领域的思想引入自身系统,这表现在Fillmore(1977)后来用到的“场景”、“透视域”、“事件”等概念中,但他更多地是将其与语法关系联系在一起,特别关注底层不同语义格在表层形式的表现,例如在商务事件的原型场景中包括买主、卖主、货币和货物四个成分,对于不同的动词buy, sell, pay来说,决定它们不同意义的是进入透视语的成分以及对介词的选取:buy…from, sell..to, pay…for.

而Talmy(2000)是认知语言学研究领域的代表学者,他在Toward a Cognitive Semantics一书中曾将自己的语义分析模型与Fillmore(1968,1977)进行过比较:

These notions of Figure and Ground have several advantages over Fillmore’s (e.g. 1977) system of cases.——Vol.2, p26

We first compare Fillmore’s (1968) case system with our system and point out certain difficulties with the former that are overcome by the latter.——Vol.1, p339

他认为书中提到的“游标”(Figure)和“背景”(Ground)两个概念有诸多优势胜过Fillmore的格系统,并且通过一系列的对比指出Fillmore的格系统是难以超越他的认知语义系统的。

但事实是否真的如此呢?学术界目前尚未对二者的语义分析模型进行过系统的比较,但这个回答这个问题却是十分必要的。实际上,这两种语义分析模型各有利弊,不同的研究目的和研究视角是二者形成差异的理论背景,它们在不同领域发挥了不同的作用。而共同之处则是都关注了语言在意义和形式上的关系,试图找到一种描写语义的最佳方式。

本文将以介绍Talmy的理论模型为主,兼从“原因与工具的关系”、“语义要素的选择”等方面与Fillmore的格系统进行比较。

一 原因与工具的关系

(一)Talmy的“角色派生”(role derivation):原因事件的游标=因果情景的工具

“游标”(Figure)和“背景”(Ground)是Talmy描写语义时使用的两个基本语义角色。二者在认知语义学上的功能关系可以描述为:后者是前者的参照点。例如,在运动事件(Motion Event)或放置事件(Locative Event)中,一个物体的移动或放置总要和另一个物体相关。于是在这样的句子中:

The pen lay on the table.

The pen fell off the table.

the pen是游标,the table是背景。Talmy认为这一对语义要素在更大的场景中会派生出新的语义功能。这里的“派生”指的是,一个非基本语义功能可以按照基本语义功能进行解释。具体来说就是,在原因事件(causing event)中起游标作用的物体,到了整体因果场景(whole causative event)中可以被理解成“工具”功能。从某种程度上看,Talmy的角色派生似乎把我们在语义格中关注的“原因”与“工具”统一到了一起。

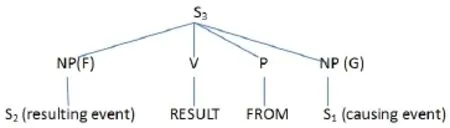

首先,他用树形图的方式描写了因果场景中结果事件、原因事件等语义范畴之间的关系:

Talmy认为,在一个基本因果场景中包括两个事件,其中,一个事件作为另一个事件的结果而发生,通常前者是结果事件(resulting event),后者是原因事件(causing enevt),二者通过结果义动词RESULT和介词标记from连接起来。从整体上看,结果事件在整个场景中相当于“游标”(F),原因事件则为“背景”(G)。这是里将游标与背景概念从位移关系扩展到了更为抽象的逻辑关系上,充分体现了这对范畴的普遍性。

那么依据上图所示的结构,从游标到工具的角色派生过程,就可以用下面的实例来分析:

S1: A baseball (F1) sailed into the aerial (G1).

S2: The aerial (F2) toppled off the roof (G2).

S3: The aerial (F2→F3) toppled off the roof(G2→G3)

from a baseball (F1→I3) sailing into it (G1= F3).

S3是一个因果场景句,它包含了原因事件S1和结果事件S2。这两个事件独立地拥有各自的游标(F1,F2)和背景(G1,G2),在生成S3的过程中,F2和G2转变为因果场景句中新的游标(F3)和背景(G3),而F1则派生出工具(I3),G1则与新的游标(F3)等值。

也就是说,“a baseball”在它自身所处的低层事件(原因事件)中起游标作用,是S1中发生运动的物体,并且以“the aerial”为参照点(背景)。但是在更大的因果场景S3中,“a baseball”被介词from标记,具有了工具的语义功能,不再是游标。并且当原因事件以一个关系从句表达时,即The aerial toppled off the roof from a baseball that sailed into it.这个工具功能变得清晰起来。当这个结构嵌套在一个有施事出现的句子中时,工具功能不再模糊。在这种情况下,之前所用的标记from被更常见的工具标记with代替,即I toppled the aerial off the roof with a baseball (that I threw at it).至此,我们才看到和Fillmore格系统中表现一致的被with标记的工具成分。

而实际上,Talmy所指的因果场景远比我们通常理解的因果关系宽泛的多,下列例句在Talmy的认知语义系统中也是由原因事件和结果事件融合成的因果场景:

a. Bobby eats his stew with a spoon.

b. Bobby drinks his milk through/ with a straw.

c. Bobby must learn to eat his stew off of/?with a plate.

d. Bobby must stop eating his stew out of/?? with a bowl.

句中的食物名词既代表结果事件,又代表因果场景中的游标。stew从原有的位置通过空间位移移动到Bobby的口中。(a)中的spoon(勺子)是原因事件的游标,Talmy认为它的移动直接导致了部分食物发生运动,因此是工具的原型格形式,而英语此时会恰当地选择用介词with。但是,Talmy认为(b)中的straw(吸管)没有直接导致牛奶的移动,换句话说是“吸”这个动作导致的,而straw只是像一根水管那样直接形成了牛奶移动的路径,因此只能作为背景的一部分。于是,除了with之外,这个成分还可以被另一个相关的空间介词through所标记。而with的使用表明游标到工具的派生可以涵盖这种非原型工具的情况。在(c)和(d)中,the plate和the bowl也没有直接导致食物移动,而是由假定的其他餐具导致的,它们只起到容纳食物的功能,因此也只能成为与食物移动相关的背景中的一部分,但是不能使用介词with,只能用空间介词标记。

而与上述情况相反地是,在整体因果情景中同样起到原型工具作用的原因事件的游标不会选取一个空间介词作为with的替换物,如下所示:

a. I pushed the block across the table with/*ahead of a pool cue.

b. I sliced the salami with/*under a knife.

在原因事件中,虽然a pool cue(台球杆)没有直接导致结果事件游标block的移动,而是施事的“推”这个动作导致的,但却是一个间接原因,因此不能使用方位介词来标记,而要凸显工具功能。

关于因果场景中with与工具的标记关系,Talmy认为,工具概念不仅包括最具原型性的工具,即原因事件的游标,也可以涵盖其他语义关系成分。那些不直接影响结果事件的游标,即没有导致游标移动,但是却是背景的一部分的语义成分,也可以被with类型的形式标记。

2.Fillmore的“原因链”

我们发现,在Fillmore的格系统里只有工具格,而没有原因格,但是“原因”在他的语义分析模型中却是个经常出现的范畴。

Fillmore(1968)认为工具格是动作或转改的起因,没有生命特征,后来进一步认为(1971)工具格是事件的直接原因,而对于表示心理的动词来说,工具格则是引起他物反应的刺激,并且提出,小句可以用作工具格,它表示产生一个后果的事件。这时的工具格就和Talmy在因果场景中使用的工具范畴内涵颇为相似了。

Fillmore还提出了一个“原因链”概念,指的是事件总是有一连串的起因,但是在英语简单句中,句法上只允许涉及主要原因和直接原因,不允许涉及两种原因之间的其他原因成分。例如,在表述这样一个因果事件时:一人挥动球棒击球,球穿过空中碰到一个窗子,结果窗子破碎。英语只能表达为:

The man broke the window.

The baseball broke the window.

The man broke the window with the baseball.

却不能说:

*The bat broke the window.

*The man broke the window with the baseball bat.

其中的工具the baseball等价于原因的功能。这一点上Talmy和Fillmore的观点相同。

从二人的论述中,我们可以看到在概念空间上“原因”和“工具”之间的联系确实很紧密,如下面的语义地图所示(Haspelmath, 2003):

工具和原因之间通过被动(passive)相连,通常会用相同的介词with或by来标记。这一点不仅适用于英语,而且在古代汉语中也有同样的表现,会用“以”来引介工具或原因,如:

崔子之徒以戈斫公而死之,而立其弟景公。(韩非子•奸劫弒臣)[工具]

臣尝得闻之矣,常以俭得之,以奢失之。(韩非子•十过)[原因]

因此,Talmy提出角色派生,不仅说明了工具和原因之间存在的必然联系,而且为语义地图的合理性提供了认知上的依据

二 语义要素的选择

在选择哪些语义要素进行语义描写和分析时,Talmy着眼于共性特征,只选取了“游标”、“背景”、“路径”、“运动”、“方式”、“致因”,而Fillmore着眼于形式上的区别特征,归纳出了施事、受事、工具、源点、终点、行径、处所、受益、伴随等十几种语义格。

Talmy在评述“游标”和“背景”的概念较之Fillmore格系统所具有的优点时认为,“背景”这个概念抓住了格系统中“处所”、“源点”、“终点”、“行径”等不同格的共性,即都作为参照物。而Fillmore虽然提出了诸多语义格角色,却没有指明这些格相对于“施事”、“工具”、“受事”所具有的共性,也没有指明“源点”、“终点”、“路径”在位置上的共性。此外,他指出Fillmore把所有的格都排列在一个单独的层面上,没有层次上的分组,也没有能够提取共性的标志。下面我将逐一对Talmy的评述进行分析。

首先,Talmy认为Fillmore没有明确说明他所提取和定义的六个格——源点,终点,路径,处所,受事,工具——在描写移动物体或被放置的物体时所表现的共性特征,换言之就是,这些格作为一个整体和施事之间有什么差别。而在Talmy的系统中,他从基本的运动事件和放置事件中,将这种共性特征概括为“背景”。我们认为,Talmy区分“游标”和“背景”这对概念是着眼于认知角度的分析,将语义描写置之于空间维度的框架下,并将这种描写模式由空间位置向时间顺序扩展。他虽然没有做出像Fillmore那样的语义格角色的划分,但是我们可以看到他在分析运动事件时,仍然区分了[运动+方式]、[运动+矢量]、[运动+方式]、[运动+构向]等不同的类型。

其次,Talmy又指出在Fillmore的系统中,“源点”、“终点”、“行径”、“处所”这四个语义格,没有说明和“受事”、“工具”之间在空间描述上的区别特征。Fillmore将语义格的不同用介词标记出来是Talmy颇为不赞同的,他认为这是将空间方向上的细节区别附加在了格概念本身,因此才会为每种格寻找一种标记,如源点格用“from”,终点格用“to”,行径格用“along”,处所格用“at”等。而在Talmy的系统中,所有的空间方向细节都被抽取出来成为一个独立的范畴,即“路径”,进而标记空间类语义格的“from/to/along/at”等概念都被统一地放在了路径范畴中的矢量(Vector)成分中。而且当把这样的空间方向概念移出F语义格角色时,剩下的就是他们共有的参照点角色,即“背景”。我们认为,这也是分析角度和研究目的不同导致的。Talmy将标记语义角色的介词归于动词语义结构的区别中,而Fillmore则将其归于名动关系的区别中,而本质上,源点、终点、行径、处所在二者的语义分析模型中都是不可回避的差异。

第三,Talmy进一步指出Fillmore的系统中没有提取“源点”、“终点”、“行径”三个语义格的共有特征,也即和“处所”之间的区别特征。前三个格与运动有关,而最后一个格与静止状态有关。在Talmy的系统中,这种区别成分“运动”范畴下的次范畴,并且运动的每个状态都可以单独地被一个深层动词标记,即MOVE或者BELOC。这两种相反的状态具有互补性,其条件是,在表达一个运动事件的句法结构中,这两个深层动词中的一个并且只能有一个是必须出现的。我们认为,关于动态和静态的区分确实是Fillmore没有关注到的,因为这更多地表现在动词语义概念的形成过程中,而在句法层面上是不易区分的,例如,有时运动事件的“终点”和静止状态的“处所”会使用相同的标记,如:He arrived in Beijing.(终点) He was reading in the room.(处所)。

此外,Talmy特别指出,Fillmore系统中的一些问题都和他把空间方向概念并入格概念这个事实相关。这就导致忽略了空间语义元素在构向(conformational)部分上的差异,如“表面”、“内部”这样的对立概念。对于Fillmore来说,他通过如下形式区分处所、终点和源点,即on the box/ onto the box/off the box, 还有in the box/into the box/out of the box。但是没有捕捉到两组内部在构向上的共同点和外部区别,即前面三个短语指的都是“表面”,后三个短语指的都是“内部”。而这种区分对于Talmy构建运动事件的语义描写模型来说是十分必要的。

关于是否可以通过介词标记提取语义格的问题,Talmy也提出了质疑,即什么样的介词可以被用来作为格标记,与此相关地是,应该设立多少个不同种类的格。例如,标记空间方向特征的介词“from”、“to”、“along”似乎是Fillmore设立源点格、终点格、行径格的基本条件,所以最为典型的是像下面例句中所标记的语义格:

The ball rolled

Source: out of the bathroom/ off the table/ away from the sofa.

Goal: into the kitchen/ onto the carpet./ up to the wall.

Path: along the hallway.

但是像下句中用across/past/around标记的名词我们要指派什么样的格呢?

The ball rolled across the crack/ past the TV/ around the lamp.

实际上,我们认为,Talmy的质疑源于他过分强调了格标记的唯一性,而这不是Fillmore讨论格标记的初衷。Fillmore(1966)提出,深层格在深层结构中带有介词作标记,但是深层格的介词标记有时由用作命题核心的具体动词的特性来决定,如blame(责备)要求它的客体用for,与格用on,这和一般的普遍规则与格用to不同。也就是深层的介词标记在转换的过程中有时会删除,不在表层出现。因此Talmy的分析忽略的生成语法的问题。

经过这样的比较,Talmy最终认为,要表达所有的语义区别以及概括标记空间方向的介词的特征,可有有更加灵活的内部机制去分析,而不必单纯的依靠名词语义格这一个维度,于是他提出了如下图式作为运动事件语义描写的模型,并且认为这种模型使得他的认知语义系统对语言结构的表现比Fillmore的格语法系统更加真实。

[Figure Motion {MOVE/BELOC} Path

(= Vector + Conformation + Deictic) {path/site} Ground] Motion event

[游标 运动{移动动词/静止动词} 路径(=矢量+构向+指示){行径/位置} 背景]运动事件

在Talmy的语义描写模型中,运动事件包含四个基本语义要素——游标、运动、路径、背景,其中“运动”要素分为移动和静止两类,“路径”要素由矢量、构向和指示三部分构成,区分为移动的行径和静止的位置两类。在这种语义描写模型中并不突出与语义要素相关的介词成分。

三 余论

Talmy和Fillmore分别代表了两种不同的语义描写模型,前者着眼于认知分析,后者着眼于转换生成,从应用上看,相应地形成了两种方向的汉语研究。

简言之,一方面,基于词汇化的角度,Talmy的语义分析模型为研究汉语史中词义的发展提供了新的视角。目前这方面的研究成果主要有董秀芳(2002)《词汇化:汉语双音词的衍生和发展》和史文磊(2011)《汉语运动事件要素词化模式的历时演变》。另一方面,Fillmore的语义分析模型主要应用于汉语句法语义关系的研究以及计算语言学领域的成分标注等。

通过二者的比较,我们更加确定了在语义概念空间里“原因”与“工具”的紧密联系,将原因格作为工具格的语义格变体既符合语义格的判定原则,又能够得到语义地图上的支持。此外,二者在语义要素选择的差异也是我们看到,语义格种类的设立应该以研究目的为标准,同时格标记在判定语义格时可以作为一种形式标准,但不具有唯一性。

[1]陈保亚.当代语言学[M].北京:高等教育出版社,2009.

[2]C.J. Fillmore. The Case for Case[M].Universals in Linguistic Theory,American,1968: 1-88.

[3]C.J. Fillmore. Some Problems for Case Grammar[J].Working Papers in Linguistics,1971, (10):245-265.

[4]C.J.Fillmore.The Case for Case Reopened[J].Syntax and Semantics, 1997,(8), 59-81.

[5]Leonard Talmy.Toward a Cognitive Semantics[M].The MIT Press, London,2000.

[6]Martin Haspelmath. The Geometry Grammatical Meaning:Semantic Maps and Cross-Linguistic Comparison [J].The new.

[7]Phycology of Language, 2003(2):211-242.

[8]董秀芳.词汇化:汉语双音词的衍生和发展[M].成都:四川民族出版社,2002.

[9]史文磊.汉语运动事件要素词化模式的历时演变[J].中国语文,2011.(6):483-575.

[10]杨成凯.Fillmore的格语法理论(上/中/下)[J].国外语言学, 1986,(1/3/4):37-41/76-83/110-120.

[责任编辑贺良林]

A Comparison of Talmy’s Semantic Analytic Models with Fillmore’s

SHAO Chen-χin

(Department of Chinese Languages and Literature, Peking University, Beijing, 100871, China)

Talmy and Fillmore have proposed two different kinds of semantic analytic models. Both of them pay attention on the relation between meaning and form of languages, and deal with the cause and instrument by similar methods. However, there are some differences between them: Figure, Ground and Path of Talmy’s model are more appropriate to analyze lexical semantic, while Fillmore’s Agent, Source, Goal, Patient and Instrument are better for syntactic semantic analyzing. Talmy contributes to describe the process of lexical concept, while Fillmore reveals the case relation between deep semantic structure and surface syntactic structure.

cognitive semantics; case grammar; cause; instrument

H0

:A

:1008-9128(2014)04-0090-05

2013-11-05

邵琛欣(1985—),女,天津人,博士,研究方向:理论语言学、汉语史。