基于DRTU的动态SCADA系统的构想与设计

2014-06-01何光宇叶键民

何光宇,程 林,刘 锋,沈 沉,叶键民

(清华大学电机系电力系统国家重点实验室,北京 100084)

基于DRTU的动态SCADA系统的构想与设计

何光宇,程 林,刘 锋,沈 沉,叶键民

(清华大学电机系电力系统国家重点实验室,北京 100084)

随着智能电网发展,快速变化的动态元件愈来愈多地被引入到电力系统中,对在线动态分析控制功能的要求也将日益迫切。为适应这一变化,本文提出将已有SCADA系统改造成动态SCADA(Dynamic SCADA,DySCADA)系统的构想,并详细讨论了DySCADA子站、主站的设计方案,指出DySCADA子站具有毫秒级动态、差分信息和事件驱动三大特性,而DySCADA系统则具有实时性与同步性佳、完整性好、自适应性强、可较好保护已有投资等优势,可为电网的动态分析与控制提供实时、同步、完整的动态数据。论文最后,还提出了DySCADA升级改造方案。基于以上设计开发的DRTU原型和DySCADA原型系统已于2012年6月起投入试运行,运行结果初步验证了本文设计的正确性与可行性。

动态分析与控制;动态RTU;动态SCADA

0 引言

近年来,随着负荷的持续增长,电网容量不断增加、规模日益增大,导致电网的动态稳定性问题日益突出[1,2]。建立可靠运行监视、分析和控制系统,对保障电网的安全经济运行具有重要意义。其中,建立快速、可靠的数据采集及通信平台,是问题的关键。

电网动态特性监视和控制的最终目标,是实现电网动态闭环控制。现阶段电网的数据测量和监控平台主要有基于远动终端设备(Remote Terminal U-nit,RTU)的数据采集与监视控制系统(Supervisory Control And Data Acquisition,SCADA)[3,4]及基于相量测量装置(Phaser Measurement Unit,PMU)的广域测量 系统[5,6](WideAreaMeasurementSystem,WAMS)。这两种平台主要不足[2]如下:

(1)SCADA系统:数据刷新速度较慢,仅适用于稳态测量;数据上传不含时标信息,各测点数据不能保证同步;

(2)WAMS系统:上传数据量大,数据刷新速度快,对包括PMU装置、通信系统、服务器、数据库等在内的软硬件系统实时性要求很高,投资大,很难一次到位;布点不足,在有限测点数据基础上的高级应用效果有限;缺乏控制下达功能。

另外,当前情况下,这两个平台数据往往互相孤立,尚缺乏有效手段对其进行融合。

针对这两种系统的不足,文献[2]首先提出了DySCADA的概念。本文结合PMU、RTU的优点,提出对传统的RTU进行改造,设计新的终端单元:动态RTU(Dynamic RTU,DRTU)。进一步,提出了基于 DRTU的动态 SCADA系统(Dynamic SCADA,DySCADA)的设计方案。

1 DySCADA的总体目标

在智能电网背景下,随着系统中不可控的、快速变化的动态元件越来越多,对在线的动态分析控制功能,如低频振荡在线识别[7-9]、广域安全防御[10,11]、模型参数在线识别[12]、快速故障分析[13]、电压稳定监控[14]、故障定位、调频特性监视等,要求将越来越迫切。而要使这些分析控制功能成为可能,就要求实时监控基础平台必须能提供实时、同步、完整的动态数据。因而,DySCADA的构建需要实现以下目标:

(1)实时性与同步性

传统的RTU需要2~4s才能对全系统数据轮询一遍,且缺乏相量信息和时标信息。

DRTU拟通过大幅提升数据采集与上传频率,引进同步时钟,开发新的实时相量测量算法等手段,实现实时相量测量,并为得到的相量打上精准的时标。

(2)完整性

已有系统中,大量安装了RTU,但由于RTU不能满足动态要求,因此又在关键节点处加装了部分PMU。但RTU和PMU技术兼容性不佳,现有应用中,其数据基本是独立的两套。

DySCADA系统的测量单元是DRTU,而DRTU可在已有的RTU或PMU基础上改造而来,亦即,已有的RTU或 PMU都可改造成DRTU。因而,DySCADA系统有望获得更全面、更系统的信息。

(3)自适应性

现有的WAMS系统,每0.02s或0.01s进行一次数据更新,给通信、存储和计算都带来了较高的要求和较大的压力。

而DySCADA基于“事件驱动”思想,只存储和传输“变动/差分”的数据,并实现变速率传输功能,有望解决海量数据的存储(空间)和传输(时间)问题以及数据信息的不对称问题(数据多、信息加工难度大)。

(4)充分保护已有投资

DRTU可在已有的RTU或PMU基础上进行改造。输入信号可来自传统二次PT/CT的电信号,也可来自最新的光电传感器的数字信号;在自身实现的硬件构架上,还可继承现有的RTU/PMU硬件资源。也就是说,DRTU可以充分利用现有硬件资源。

综上所述,基于DRTU的DySCADA系统的建设,有望给电网测量、分析、控制带来较大变化。

2 DySCADA子站设计

在当前电网实时监控中,SCADA子站采用的是RTU,WAMS子站采用的 PMU。本文从 RTU和PMU的技术现状出发,提出DySCADA子站——DRTU的设计方案。

2.1 技术现状

(1)RTU

RTU是安装在远程现场的一种智能化电子装置,其功能是采集安装在远程现场的输变电线路或发电机等设备的相关状态数据,再将数据进行格式转换,发往 SCADA主站;它还可接收 SCADA主站发来的数据,并将之转换成控制命令,实现对具体设备的控制[3,4]。现有的RTU存在一些固有的缺陷:

1)采集及数据上传速度慢,通常为秒级(如1~5s),只能满足稳态监测、控制的需要;

2)数据之间缺乏同步性,虽然不同的 RTU之间可以通过网络对时技术实现精度达到10ms的对时,但由于RTU传送的数据没有基于统一的时标体系,在SCADA主站收到的数据缺乏同步性;

3)采集的数据大多为功率、电压/电流有效值等“准稳态”数据,缺乏反应电力系统动态特性的变量。

RTU的上述特性,导致基于其上实现的SCADA主站也只能实现准稳态的监测和控制。

(2)PMU

PMU及WAMS技术是20世纪90年代中后期发展起来的电力系统检测技术,其核心技术内容包括[5,6]:

1)相量测量技术。量测值不仅包括功率、电压/电流有效值等,还包括电压、电流相量等能反应电网动态的量值;

2)基于GPS等全球精确定时系统的同步测量技术。通过对相量数据打上全网统一的时标,实现所有数据的精确同步;

3)基于高速通信的数据快速传输和集中技术。PMU数据的上传速率最快可达到2倍工频,亦即在控制中心最快可每半个工频周期就可以获得系统运行的全局性动态场景。

目前,RTU/SCADA/EMS和PMU/WAMS通过技术互补,为现代电网的稳定运行奠定了基础。但从长远来看,尚需对现有的RTU/PMU技术做出变革。其原因在于:

(1)RTU所测数据不带时标,在控制中心较难实现不同来源数据的融合;

(2)PMU测得相量是一个工频周期的“平均”相量。对于一般动态过程,如低频振荡,是可以的;但对于更快的动态过程分析,如短路故障、暂态电压跌落等,“平均”相量数据尚不够精准;

(3)RTU和PMU均采用定间隔、非压缩型的存储和传输方法,占用信道资源多,传输速率进一步提升极为困难。

2.2 技术方案

在继承和发展RTU、PMU技术基础上,本文提出了DRTU这一新型动态测量单元的设计方案,介绍如下:

在外部接口方面,DRTU完全适应现有的RTU/ PMU。其输入信号可来自传统二次PT/CT的电信号,也可来自最新的光电传感器的数字信号;其输出与本地和广域通信网连接。因此,在硬件构架上,DRTU可继承已有的 RTU/PMU硬件资源,其实现的关键技术集中在“软”的测量、存储和传输协议上:

(1)在测量方面,需开发新的实时相量测量算法、信息差分算法、全息数据压缩和解压算法,以满足动态监控快速实时的需要;

(2)在数据存储和传输协议方面,需开发适应差分数据与事件驱动机制的实时数据库、传输协议及通信软件。

在上述算法实现的基础上,下文给出DRTU的功能设计。其具体功能模块和相互关系如图1所示。

图1 DRTU的功能框图Fig.1 Functional block diagram of DRTU

各功能模块的具体描述如下:

(1)同步时钟。为量测数据提供全网统一的时标信息。可继承现有的PMU技术中的同步时钟技术,即采用全球定位系统(GPS)提供的高精度秒脉冲,通过高精度的分频后实现[6]。同步时钟的加入弥补了传统RTU无时标的缺陷;

(2)实时相量测量。这是 DRTU的核心元件,其目标功能是将电网的电气数据(电压、电流等)转换成实时相量,按物理量分为电压、电流相量及其衍生的功率相量,按序分为正序、负序和零序相量,按频率分为基波和谐波相量等。关键技术包括:瞬时频率的高精度辨识、基于实时去调制(real-time demodulation)技术的相量计算方法[15],并对得到的相量打上精准的时标;

(3)信息差分。该功能是事件检测和数据压缩的基础,是对相量数据的深加工。其目标是将连续获得的相量数据进行前后对比,突出动态变化部分的信息;

(4)事件检测。根据信息差分获得的信息,判断DRTU所在电网是否发生需要上报或记录的“变化”,即所谓是否存在“事件”。事件的定义可根据电网监控需要进行设定;

(5)数据压缩。包括两方面的工作:①基于预测残差控制,对差分信息进行存储和传输,即当差分信息代表的数据偏差在残差控制范围之内时,可认为系统处于稳态而维持原数据;②在存储和传输时,对差分数据进行全息压缩,降低数据的空间尺度,提高存储和传输的效率;

(6)数据存储。其关键是设计高效的本地实时和非实时数据库系统,作为整个监控系统分布式数据库的一部分,就地维护测量单元的相量数据,并与控制中心进行高效数据交换;

(7)数据传输。在通信协议方面,仍将采用IEC 104规约,以保证与现有 RTU/SCADA系统的兼容性;同时,数据传输是“事件驱动”的,即仅在事件检测模块检测到事件时才开始数据传输工作。

值得指出的是,目前大多数变电站已采用计算机监控系统和远动通信工作站,因此,当RTU改造成为DRTU后,计算机监控系统与远动工作站也需要相应改造,主要修改包括:

(1)采集的数据中包含了时标,因此,数据库、可视化监视系统中均应做相应修改。数据库中应在相应表格中增加时标字段,而查询、添加、修改、删除操作时,也应包含这一字段;可视化也要针对性修改;

(2)数据传输频度增加,且数据传输是“事件驱动”的,远动工作站应做相应修改,以适应这一变化。

3 DySCADA主站设计

3.1 技术现状

SCADA主站由通信系统、数据库系统和基础应用组成[3,4]。

(1)通信系统

通信系统架构于 SCADA主站的前置机上,主要负责与各 RTU子站进行通信。目前普遍采用IEC 104规约与子站进行通信,主要实现功能有:总召、时钟同步、四遥(遥信、遥测、遥控和遥调)数据。

在具体实现方式上,主站通信系统普遍采用多线程方式实现与子站通信。每个线程管理与一个子站连接,且不管是否有数据上传,主站对每一线程均需进行定期的查询。因此,当子站数量较多、数据量较大时,由于大量线程的存在,内存空间占用较多,且线程的创建、销毁以及切换也会占用大量宝贵的CPU资源,程序运行效率较低。同时,当通信速度较快时,大量的切换线程操作,还会造成通信的拥塞与数据的延迟甚至丢失。我们称这一类通信方式为阻塞式通信。显然,阻塞式通信方式并不能适应DySCADA的要求。

(2)数据库系统

数据库系统架构于SCADA主站中的数据库服务器上,一般采用双机双网的方式来保证其可靠性,主要负责系统模型、参数、配置等静态数据以及RTU子站上传和主站下达动态数据的存储。

在具体实现方式上,SCADA系统普遍采用内存数据库加商用数据库的方法:需要持久存储的数据存储于Oracle等商用数据库中,而实时监控所需的数据则暂存于内存数据库,以保证应用的快速性。

(3)基础应用

SCADA采集的数据只能供电网稳态分析和监测用。常用基础功能包括:①数据采集与传输;②安全监视、控制与告警;③历史数据和报表打印;④事故追忆;⑤人机界面与组态;⑥系统时钟同步;⑦其他必需的功能,包括安全管理,Internet/Intranet信息发布等。

3.2 技术方案

为满足动态监控的需要,DySCADA主站在实现层面和SCADA主站有较大的区别。

(1)通信系统

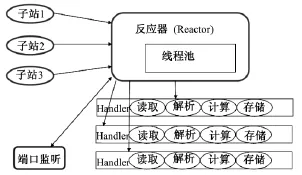

为与原有 SCADA系统保持兼容性,通信协议保留IEC 104规约。但为了实现海量数据的高效传输,原有的阻塞式通信方式需要改为非阻塞通信方式[16]。在非阻塞通信过程中,数据通信采用事件驱动的方式,即只有在有效数据抵达时,才调用相关处理线程进行必要的处理,以实现海量数据的高效传输。

在具体实现上,非阻塞式通信通过引入线程池与反应器(Reactor)来解决通信的阻塞问题。一个最基本的Reactor框架如图2所示。图2中,当框架中有多个客户连接时,无须创建相应数量的线程,而是引入线程池的概念,由Reactor来选择线程池中的任务,决定哪个任务需要被调用。从而避免了阻塞式通信中线程创建所需的内存开销及线程创建、销毁所需的时间开销。同时,仅当某个连接接收到数据时,Reactor才调用这个连接所对应的方法进行读取、解析、计算、存储等工作,实现了“事件驱动”型的数据通信。

图2 非阻塞式通信原理图Fig.2 Scheme of non-blocking communication

可以看出,原有的阻塞式通信,是基于轮询(时间)的;而本文所提出的非阻塞式通信,是基于事件的。应该指出的是,正是由于基于“事件驱动”机制进行通信,使得 DySCADA可以实现变速率数据传输。即电网正常运行时,系统以较慢的时间周期(如0.2s)进行采样;而当电网非正常运行时,系统以较快的时间周期进行采样。

(2)数据库系统

时间序列数据库技术[17]是数据库技术和实时系统相结合的产物。它具有如下特点:高压缩比的压缩技术、高速数据存取技术、完全分布式结构、高效数据备份和容错功能、强大二次开发功能和开放性,具备丰富的接口。

随着调度自动化技术的发展,国内省级以上系统大部分均已配置智能电网调度技术支持系统,实时数据库和关系数据库均已支持时间序列数据的存储。

在DySCADA系统中,应充分发挥内存数据库、关系型数据库和时间序列数据库三者的特性,将实时采集或实时监控所需的数据暂存于内存数据库中;将系统电网模型以及电网的静态参数等采用关系型数据库进行存储;而对于系统中带时标的数据可以采用时间序列数据库进行存储和处理,来满足海量同步数据实时接收、数据同步、压缩存储、快速查询等功能要求。

(3)基础应用

除实现SCADA主站原有的基础应用功能外,DySCADA主站还将实现:

1)基于高可信度的状态估计上的监测。将高可信度的状态估计[18]功能纳入到DySCADA主站的基础应用功能之中,使得后续应用均可建立在实时的、准确的、标准的熟数据之上;

2)低频振荡在线识别[7-9]。通过对 DySCADA动态数据进行多信号Prony辨识得到系统主导振荡频率和阻尼,根据振荡幅值进行低频振荡的检测,判定主导振荡机组,根据振荡相位得到模态图和相对振荡的主要区域。

3)视频级的可视化监控。DySCADA系统的数据正常刷新速度为0.2s,这样的速度与电网的广域动态监测所需求的速度相吻合。另外,这一时间正是人的视觉残留时间,这也使得以视频的方式实现电网动态信息的监控成为可能。

还应指出的是:

DySCADA降低了硬件和通信成本,能够克服PMU/WAMS布点不足的限制,使过去由于布点不足、缺乏全网实时状态数据等原因难以实现的全局PSS参数优化、全网扰动源准确辨识、负荷参数全网同步辨识等具备应用条件。

DySCADA还在WAMS基础上,扩展了通信下传功能,从而为实现基于实时动态监测进行广域闭环动态控制奠定基础,使包括直流调制、低频振荡抑制在内的高级应用真正具备广域控制的能力。

4 DySCADA升级改造方案

DySCADA可在已有的SCADA系统基础升级改造而来,相关方案设计如下。

(1)将部分RTU改造为DRTU

根据DRTU的特点,将现有的部分RTU更换为DRTU,原有SCADA主站系统并不改变,且采样频率也不改变,验证在SCADA系统下DRTU能够提供与原RTU相同的数据。

(2)建设 DySCADA主站系统,使之与原有的SCADA系统并列运行

在此阶段,RTU和DRTU、SCADA和DySCADA系统并列运行,DRTU采集的数据上传到DySCADA系统中,而数据中不带时标部分,上传到SCADA系统中。

(3)用DRTU全面替换RTU

在经过步(2),检验系统能稳定运行后,可以将RTU全面替换为DRTU,并用DySCADA系统逐步取代原有的SCADA系统。

(4)逐步提升DySCADA系统的采样频率

在DRTU全面被引入后,系统已经具备同步采集的功能。在此基础上,可将SCADA系统的3~6s的数据采用与传输周期,分多个阶段,逐步缩减到0.2s,以满足电网动态广域测量和监控的需求。

(5)变速率传输

即当电网正常运行时,DySCADA以较慢的时间周期(0.2s)采样,以减轻通信、存储、分析和计算诸环节的压力;当出现事件时,触发 DySCADA系统,使其以较快的时间周期(0.01~0.02s)采样,以适应各种动态监控应用的需要。

5 结论

随着智能电网的发展,越来越多的快速变化的动态元件被引入到电力系统中,实现电网动态分析与控制已变得日益迫切、重要。

基于DRTU的DySCADA是针对这一需求提出的新构想,包括子站和主站两部分。DySCADA子站——DRTU——突出特点体现于毫秒级动态、差分信息和事件驱动三方面;而基于DRTU实现的DySCADA系统则具有实时性与同步性佳、完整性好、自适应性强、可较好保护已有投资等优势,可为电网的动态分析、控制提供实时、同步、完整的动态数据。

应指出的是,基于以上设计开发的DRTU原型和DySCADA原型系统已于2012年6月起在电力系统国家重点实验室投入试用。试用结果初步验证了本文设计的正确性与可行性。

致谢:

论文工作在卢强院士指导下进行。工作期间,与谢小荣、孙振权、周逢权、陈颖、张放等进行了有益的讨论。

[1]余贻鑫,李鹏 (Yu Yixin,Li Peng).大区电网弱互联对互联系统阻尼和动态稳定性的影响 (The impact of weak internection of bulk power grids to damping and dynamic stability of power systems)[J].中国电机工程学报 (Proceedings of the CSEE),2005,25(11):6-11.

[2]薛禹胜 (Xue Yusheng).时空协调的大停电防御框架(一)从孤立防线到综合防御 (Space-time cooperative framework for defending blackouts PartⅠ:From isolated defense lines to coordinated defending)[J].电力系统自动化 (Automation of Electric Power Systems),2006,30(1):8-16.

[3]Kevin Tomsovic,David E Bakken,Vaithianathan Venkatasubramanian,et al.Designing the next generation of real-time control,communication,and computations for large power systems[J].Proceedings of the IEEE,2005,93(5):965-979.

[4]Rosslin John Robles,Tai-Hoon Kim.Communication security forSCADA in smartgrid environment[A].WSEAS/CIEO International Conference on Datanetworks,Communications,Computers(DNCOCO'10)[C].Faro,Algarve,Portugal,2010.

[5]许树楷,谢小荣,辛耀中 (Xu Shukai,Xie Xiaorong,Xin Yaozhong).基于同步相量测量技术的广域测量系统应用现状及发展前景 (Present application situation and development tendency of syschronous phasor measurement techology based wide area measurement system)[J].电网技术 (Power System Technology),2005,29 (2):44-49.

[6]Xie Xiaorong,Xin Yaozhong,Xiao Jinyu,et al.WAMS applications in Chinese power systems[J].Power and Energy Magazine,2006,4(1):54-63.

[7]Cheng Lin,Yuan Ye,Sun Yuanzhang.Low frequency oscillation monitoring and visualization in Guizhou power grid[A].2009 China-Korea Relay Protection Forum&Tsinghua-Myongji Joint Seminar on Protection and Substation automation[C].Beijing,China,2009.

[8]Yuan Ye,Sun Yuanzhang,Cheng Lin,et al.Power system low frequency oscillation monitoring and analysis based on multi-signal online identification[J].Science China Technological Sciences,2010,53(9):2589-2596.

[9]鞠平,谢欢,孟远景,等 (Ju Ping,Xie Huan,Meng Yuanjing,et al.).基于广域测量信息在线辨识低频振荡 (Online identification of low-frequency oscillations based on wide-area measurements)[J].中国电机工程学报 (Proceedings of the CSEE),2005,25(22):56-60.

[10]梅生伟,薛安成,张雪敏 (Mei Shengwei,Xue Ancheng,Zhang Xuemin).电力系统自组织临界特性及大电网安全 (Power system's self-organized criticality and bulk grid's security)[M].北京:清华大学出版社(Beijing:Tsinghua University Press),2009.

[11]Chen Gang,Sun Yuanzhang,Venkatasubramanian V,et al.Wide area control framework design considering different feedback time delays[A].IEEE Power Engineering Society General Meeting[C].San Diego,California,USA,2012.

[12]Lin J,Cheng L.Model parameters identification method for wind farms based on wide-area trajectory sensitivities[J].International Journal of Emerging Electric Power Systems,2010,11(5):1-19.

[13]Jr R O Burnett,Butts M M,Cease T W,et al.Synchronized phasor measurements of a power system event[J].IEEE Transactions on Power Systems,1994,9(3): 1643-1650.

[14]Sandro Corsi,Glauco N Taranto.A real-time voltage instability identification algorithm based on local phasor measurements[J].IEEE Transactions on Power Systems,2008,23(3):1271-1279.

[15]David L Weigand.Method and apparatus for real-time demodulation of a GMSK signal by a non-coherent receiver[P].U.S.Patent 5,117,441,May 26,1992.

[16]David B hme,Marc-André Hermanns,Markus Geimer,et al.Performance simulation of non-blocking communication in message-passing applications[A]. Euro-Par 2009-Parallel Processing Workshops[C].Delft,Netherlands,2009.

[17]Eamonn Keogh,Stefano Lonardi,Bill‘Yuan-chi’Chiu.Finding surprising patterns in a time series database in linear time and space[A].Proceedings of the Eighth ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining[C].ACM,2002.550-556.

[18]He Guangyu,Dong Shufeng,Qi Junjian,et al.Robust state estimator based on maximum normal measurement rate[J].IEEE Transactions on Power Systems,2011,26 (4):2058-2065.

Conception and design of dynamic SCADA based on dynamic RTU

HE Guang-yu,CHENG Lin,LIU Feng,SHEN Chen,YE Jian-min

(State Key Laboratory of Power Systems,Department of Electrical Engineering,Tsinghua University,Beijing 100084,China)

Requirements for dynamic online analysis and control are becoming increasingly pressing and useful as(,cont.on p.65)(,cont.from p.15)more and more rapidly changing elements are introduced to power systems in the smart grid context.To adapt this change,we propose a conception of transforming the existing SCADA system into a Dynamic SCADA(Dynamic SCADA,DySCADA)system.Moreover,we discuss the design schemes of its sub-station and master station in detail,and point out that its sub-station stands with three characters of millisecond level dynamic,difference information and event-driven,and the DySCADA has the advantages of real-time,synchronism,integrated,strong adaptability and utilization of existing investment,which gurantees that it can provide real-time,synchronous and complete dynamic data for dynamic analysis and control of power grid.Finally,we put forward the DySCADA's upgrading plan,and point out that the validity of the DySCADA has been verified preliminary by constructing protype system of the DySCADA in our lab.

dynamic analysis and control;dynamic RTU;dynamic SCADA

TM76

:A

:1003-3076(2014)01-0010-06

2013-09-12

国家高新技术研究与发展863项目(2012AA050201)

何光宇(1972-),男,湖南籍,教授/博导,研究方向智能调度、用户侧能量管理系统等;程 林(1973-),男,湖南籍,副教授/博导,主要从事电力系统可靠性、电力系统分析与控制等方面的教学和研究。