基于高职院校职业指导发展SWOT分析的“三方三阶”职业指导模式构建

2014-06-01梁榕,吴颖哲

梁 榕,吴 颖 哲

随着高等教育业的迅速发展,接受高等教育的人数逐年上涨,在经过了一轮高校录取扩招之后,就业压力逐渐显现,特别是在我国发展较为落后的高等职业教育院校更加感到压力倍增。[1]高等职业教育以培养实际应用型人才为主,高职院校的职业指导工作要取得良性发展,就需要在“企业、学校和学生”三方之间发挥引导和协调作用,寻找到共同利益点,开展系统综合性和阶段目的性的职业指导工作,即参照企业的目标要求、整合高职教育目标、考虑学生个体发展诉求,在学生在读期间的三个阶段,遵循“学校引导、企业参与和学生主动”的基本思路,建立“三方三阶”式的职业指导发展模式,培养出职业能力较强的学生,最终服务产业经济发展。

一、当前高职院校职业指导发展的SWOT

所谓SWOT分析,是指根据研究对象的优势(Strength)、劣势(Weakness)、机会(Opportunity)、威胁(Threat)等四个因素,以战略发展为导向,对研究对象进行综合分析和态势分析的研究方法。在高职院校职业指导发展中应用SWOT分析法,就是通过分析S和W两个内部因素,认识职业指导发展的现状,为如何发挥优势、弥补不足做背景分析;通过分析O和T两个外部因素,认识外部发展环境,为把握发展时机、有效规避风险作基础分析。[2]目前,高职院校职业指导发展的SWOT分析概况如表1所示。

表1 高职院校职业指导发展的SWOT分析概况

(一)高职院校职业指导发展的内部优势(S)

1.办学本体功能性优势。以就业为导向的高职教育特性,使高职院校比本科院校在就业上具有一定的先发优势,即为本体功能性优势。高职院校通过“订单”培养,促使教学内容有效涵盖企业对职业技能的需求和行业准则,缩短职业准备时间,提升本体与企业的融合度,凸显“双主体培养”在就业竞争中的功能性优势。

2.教学内容与职业目标匹配性强。与普通高等院校相比,高职院校具有明确的市场定向,专业设置、教学内容与产业发展动态结合紧密,专业教学活动能够持续围绕学生的职业需求开展,实现教学内容与职业目标的匹配。

(二)高职院校职业指导发展的内部劣势(W)

1.职业指导理念落后,层次较低。目前,很多高职院校对职业指导的认识仍然停留在择业指导上,将提高就业率作为职业指导的终极目标,这样就忽略了学生整体职业价值观的培养。此外,各高职院校对就业指导工作内容重要性的认识不到位,呈现出对高层次就业指导工作认识不足的现象,使就业指导工作难以发挥有效作用。[3]

2.师资队伍建设力度不够。教育部要求高职院校职业指导专业教师与学生人数比应达到1∶500,而目前大多数高职院校达不到这样的比例,而且,这些指导教师极少为专职教师,多是来自未经专业培训的行政人员、辅导员或班主任。

3.缺乏规范的职业指导教材。大部分高职院校使用自编教材或者主管部门主编的教材,没有针对高职学生特点进行编写,实用意义不大。

(三)高职院校职业指导发展的外部机会(O)

1.政企对高职教育工作逐步关注。关心地方产业经济发展的各级政府和需求大量技术工人的大小企业,对高职教育工作的关心程度与日俱增。

2.产业发展对高职学生需求量增加。随着产业经济的发展,很多企业对高技能型人才的需求与日俱增,这与高职院校人才培养目标相吻合。

3.社会科技发展有利于职业指导水平提高。科学技术的迅猛发展,互联网、多媒体等教学媒介的广泛应用,为职业指导提供了多样化的表现形式,更易于被学生接受。

4.高职生对职业指导的需求不断增加。随着就业压力的增加,高职院校学生对职业指导的需求也在增加,他们希望能得到全程性、全方位、个性化和更实用的职业指导,这为高职院校开展职业指导工作提供了机遇。

(四)高职院校职业指导发展的外部威胁(T)

1.社会对高职教育认可度低。这主要源于专科文凭弱势和产业工人社会地位不高等原因,专科文凭在本科、硕士和博士文凭前相形见绌,显得层次较低、含金量不高,不被社会认可。

2.学生文化素质不高。受我国高考制度和传统社会观念影响,高职大专录取分数相对低很多,导致生源文化素质普遍不高。高职学生有限的学习能力不利于人文知识的吸收,影响社会可迁移技能的培养,主观上弱化职业指导开展实际效果。

3.用人单位非理性的用人制度。虽然在就业市场中高职毕业生与用人单位是“双向选择”,但实际上,还是买方市场为主。受传统思想影响,有些用人单位用人制度盲目求高,偏爱高学历,或者高背景,不但造成了人才浪费,还人为地提高了高职生职业选择的门槛。

4.校企衔接度不高。虽然目前大部分高职院校都推行校企合作办学,但是在校企合作中呈现出的“学校热、企业冷”问题,在高职院校职业指导过程中也存在。通常前两年主要由学校来扮演指导者,企业参与度极低,第三年实习期则主要由企业进行培训和指导,两者之间缺乏紧密的过渡,往往会令初入职场的学生无所适从。

通过对高职院校职业指导发展的SWOT分析,可了解发展中存在的优势、劣势、机会与威胁,透过现象看本质,就会发现,高职院校的职业指导只靠高职院校单方面的努力是远远不够的,而需要充分发挥社会、企业等多方面力量共同解决。

二、高职院校职业指导“三方”的目标合理性

在高职院校有效开展职业指导,首先要对企业、学校和学生“三方”各自目标进行分析和匹配,即以统筹发展的视角和眼光,将产业的需求、学科的需求和个体需求整合为一个相互融合的系统性目标,具体化为实实在在的教育目标。

(一)企业短期目标与长期目标的融合

利益最大化是企业衡量一切的宗旨,企业对所需的高级技能型人才的要求同样围绕此宗旨,存在“来了就要持久好用”的趋向功利化的目标要求,即要求高职学生具备较高的职业技能和职业道德,能够快速适应企业的生产和文化,具备一定的职业稳定性,为企业持久地创造价值。

但是,作为在高职院校职业指导中的受益者之一,企业不能一味强调功利化目标和要求,也不能认为培养学生职业能力只是高职院校的任务,要意识到“社会责任是企业长期发展的生命线”,产生对人的价值的关注,强调对学生和对社会的贡献。学校在企业矫正目标的过程中,应成为具有“人文关怀”企业文化塑造的参与者和传播者。

(二)高职院校职业指导的“四为”目标

作为职业指导行为本体,高职院校开展职业指导的常规目标大多设定为以就业为导向,培养学生的就业意识和能力,追求高就业率。简单地将职业指导看做就业指导,仅仅当做一场“临阵磨枪”式的教学活动,或单纯为企业量身定制指导内容,缺乏贯穿性、持续性和系统性的目标,更欠缺对学生本体可持续性发展的关注。

“按需培养”的模式使学生被当成产品由学校生产定制,但在瞬息万变的现代市场经济环境下,产业经济发展挫折不断,企业很难长期批量需要某一工种的职业人才。如果订单没了,若是产品还可以打折出售,而学生怎么办?因此,学生需要具备可持续发展的综合能力。可持续发展能力应是高职院校归正职业指导目标考量因素之一,较为单一的人才培养目标必须综合化。香港理工大学工业中心首席项目主任黄德辉认为,高职院校“育人”就是“协助学生装备人生”,可以进一步细化为四个方面:为脑、为手、为肩、为心装备。[4]“为脑、为手”对应的是知识和技能,“为心”指的是健康的心态,“为肩”是指勇于承担并愿积极分忧,要具有较强责任心及工作态度。“四为”应是高职院校开展职业指导的正确目标。

(三)高职学生从职业指导中获得职业生涯持续指引

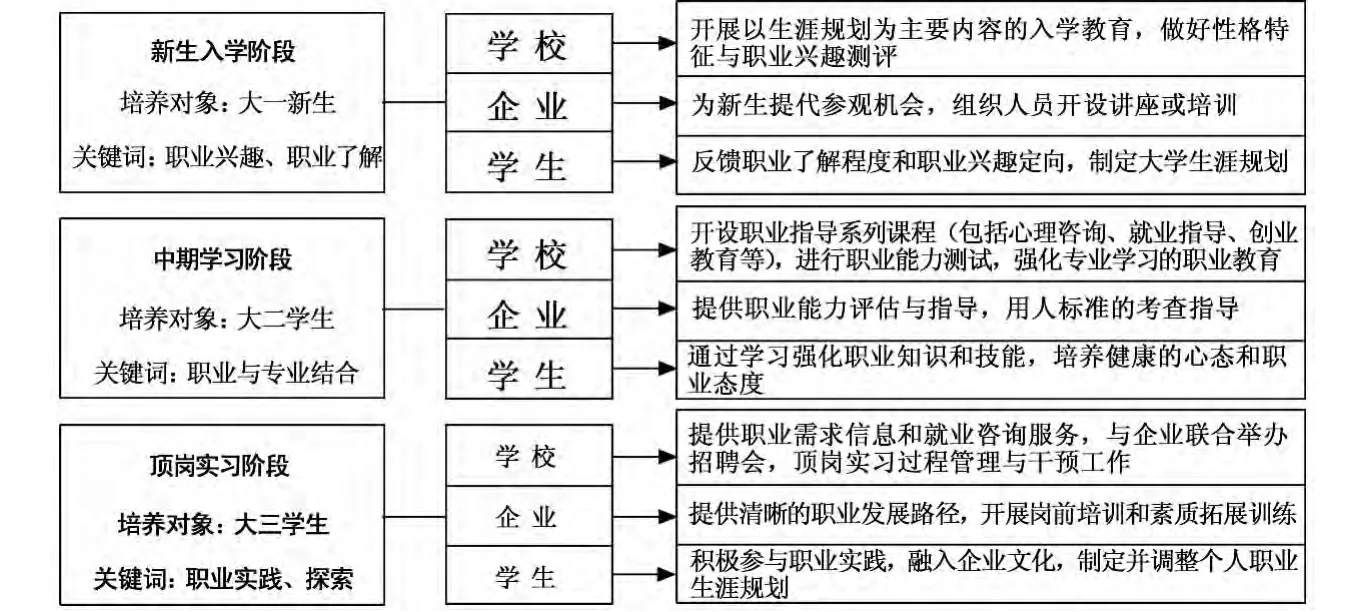

图1 高职院校“三方三阶”职业指导模式示意图

高收入、有发展空间并能学到东西是高职学生面对就业时的简单想法,他们希望通过职业指导来具体实现这种想法。但作为高职院校职业指导的服务对象,高职学生的目标普遍具有局限性和盲目性,不能理解对自身全面可持续发展的重要意义。

在校三年期间,学生需要职业指导像灯塔一样为其职业发展方向持续指引,也要将灯光理解为实实在在的学习目标:培养职业兴趣、掌握专业知识技能和学会可迁移技能,实现个人职业生涯的合理规划和可持续全面发展。

三、高职院校“三方三阶”职业指导模式的构建

依据上述的目标分析,确立高职院校职业指导发展的系统目标和教育目标,即企业和学校发挥各自资源优势,共同参与在校学生职业指导的三个阶段,分别培养学生职业兴趣、掌握专业知识技能和学会可迁移技能,实现学校育人目的、学生发展目标和企业获利目标。围绕目标,确定高职院校“三方三阶”职业指导模式的构建思路,即从人的职业生涯发展角度出发,确定以学生为核心的职业指导理念,为满足学生的发展和需要,学校主导,企业、学生共同参与,在学生在校的三个阶段导入不同的关键词,开展有针对性的职业指导工作。这里,“三方”具体为代表服务对象的企业、代表指导本体的学校和代表受益对象的学生,“三阶”是指新生入学阶段、中期学习阶段和顶岗实习阶段。[5]“三方三阶”职业指导模式适用于

开展“2+1”工学结合人才培养的高职院校。图1为高职院校“三方三阶”职业指导模式的示意图。

(一)新生入学阶段——针对大一新生

充分利用入学新生的新鲜感和好奇心,将培养职业兴趣和增强职业了解作为新生入学阶段的职业指导重点。在新生入学阶段,学校应借助内外资源,通过更新理念、增加投入降低消极因素影响。(1)利用入学教育引导新生认识专业与职业的联系,做好性格特征与职业兴趣测评;(2)联系企业为新生提供参观机会,邀请校外专家开设讲座或培训;(3)要求学生及时反馈职业了解程度和职业兴趣定向。

(二)中期学习阶段——针对大二学生

中期学习阶段是高职院校职业指导的重要实施阶段,加强职业与专业学习的结合是本阶段的重点。在中期学习阶段,学校应发挥“教学内容与职业目标匹配性强”的优势,通过强化师资、完善教材降低消极因素影响。(1)校开设职业指导系列课程(包括心理咨询、生涯规划、就业咨询与指导等),强化专业学习的职业教育;(2)企业提供职业能力评估与指导,用人标准的考查指导;(3)学生要通过学习强化职业知识和技能,培养健康的心态和职业态度。

(三)顶岗实习阶段——针对大三毕业生

顶岗实习阶段为大多高职学生学习的最后一年,是职业指导的见效阶段,实现毕业生与企业的融合是本阶段重点目标。在此阶段,学校应充分利用“政企关注”的外在机会,加强与企业的沟通,促进毕业生与企业的融合,积极消除“社会对高职教育不认可、校企衔接度不高”等威胁。(1)学校提供职业需求信息和就业咨询服务,与企业联合举办招聘会;(2)企业可以提供清晰的职业发展路径,开展岗前培训和素质拓展训练,培养团队能力和操作能力;(3)学生要积极参与职业实践,掌握求职信息和技能,实现“准员工”的过渡。

本文只是在经验基础上对高职院校职业指导模式的一种摸索,高职院校职业指导的发展前景关键取决于高效模式下的践行,即高职院校如何结合自身情况、企业需求和学生特点,发挥优势、克服不足,利用机会、化解威胁,通过具体实践实现职业指导的良性发展。

[1]聂微蓄.中美高校大学生就业指导的比较[J].交通高教研究,2003(5):39 -41.

[2]张瑞.美国社区学院办学模式研究——兼论对我国高职教育的发展启示[D].长春:吉林大学,2008.

[3]纪芝信.职业技术教育学[M].福州:福建教育出版社,1995:97.

[4]黄德辉.别让高职学校“育人”成为空话[N].中国青年报,2012-04-16.

[5]魏苏宁.高职院校职业指导现状与对策研究[D].福州:福建师范大学,2006.