论“我们那口子”的生成方式

2014-05-30胡勇

胡 勇

(北京语言大学 人文学院,北京 100083)

人称代词是人称指示语研究的重点。对于人称代词,我们要区分其常规的、无标记的用法和非常规的、有标记的用法。鉴别一种人称代词的用法是否有标记,主要凭借其定义。我们对三身单数人称代词的界定为:“我”是说话人称自己一人,“你”是说话人称听话的一人,“他”是说话人称一个第三者。我们对三身复数人称代词的界定为:“我们”是说话人称包括自己在内的人们,“你们”是说话人称听话的人们,“他们”是说话人称第三者们。从逻辑语义学的角度看,这些定义就是人称代词的真值条件,符合真值条件的用法就是人称代词的无标记用法,反之为有标记用法。

对于人称代词的有标记用法,学界的观察和描写渐趋全面,并作出了一定的解释。如汉语和英语中都存在用复数第一人称代替单数第一人称来指说话人自己的情况:

1) 这样,我们得出一个令人惊异然而明明白白的结论:一个整句是由两个零句组成的复杂句。(赵元任1979/1968:51)

吕叔湘(1985)就指出这种非领格的“我们=我”的用法“虽不一定表示礼貌,但是为了避免你.和我.的直率”。何兆熊(1999:65)也指出:“这种用复数形式来指说话人本人的情况,大多见于说话人谈到自己在某方面所取得的成就时,这显然是说话人谦虚的表现,似乎在说他所取得的成就不完全归功于他个人。”

也有一些用法虽然观察到了,却还没有提出合理的解释。如徐阳春(1998)指出,在别人面前称自己的丈夫或妻子为“我们那口子”,用意很难说清。这是“我们”的有标记用法,因为在一夫一妻社会,这显然不宜“我们”共有。这里我们就来分析一下这个问题。

一 前人的解释

“我们那口子”中的“我们”为领格用法,对此现象,吕叔湘(1985:72)曾指出,“在过去的中国社会,家族的重要过于个人,因此凡是跟家族有关的事物,都不说,,而说,(字通常省去),如‘我们舍下’,‘你们府上’。”吕先生所举例子表面上跟我们要研究的对象相似,实质却不相同。“舍下”“府上”原本就是多人共有,而非一人专有,前面用“我们”修饰,按照“我们”的定义来理解也讲得通,那便是其无标记用法。但是吕先生所揭示的“家族的重要过于个人”这个社会文化动因,对我们的研究同样适用。

2) 我祝贺你选择了马俊友这样一个伴侣,到那一天……,我和我们那口子一块来给你们道喜。(丛维熙《北国草》)

刘振平(2009)认为例2)中的“我们”只指“我”一个人,不可能包括其他人。“说话者用‘我们’来变指‘我’,不说‘我那口子’,是故意弱化‘我’,弱化‘我’和丈夫①例1)的说话人宋武是男性,故此处“丈夫”应改为“妻子”。之间的亲密距离,使指称变得含蓄委婉,以避开说成‘我那口子’的直接。”我们的疑问是:例2)的语境是向朋友祝贺并许诺将来道喜,这个条件下为什么需要付出违反词语使用的真值条件的代价,来使指称变得含蓄委婉呢?我们检索了北京大学CCL语料库现代汉语部分,共得到“我们那口子”5例,“我那口子”18例。无标记用法是有标记用法的 3.6倍,可见“我们那口子”并不是唯一的选择,甚至不是最常用的选择,那么到底何时需要含蓄委婉,何时可以不含蓄委婉,其中的规律还有待挖掘。

二 语料考察与优选验证

3) 玉娥也两只小眼睛一瞪,分毫不让地说:“大哥那边撂下先不说,你们算是什么?泼出去的水!倒跑回娘家来跟二哥二嫂争!再怎么争,你也争不过我们那口子去,他是她哥!……”(刘心武《小墩子》)

4) 他们家有三个儿子,我那口子是老三,两个嫂子都生了儿子,不晓得有多神气,我不能叫她们一辈子压在头上。(方方《桃花灿烂》)

与例2)中平和的谈话氛围相比,例3)是争吵语境,按道理争吵的双方是对立关系,原本不必含蓄委婉,为什么仍然使用了“我们那口子”呢?例4)是与例2)相似的平和叙述语体,但却用了“我那口子”。目前来看,光考察这两种用例是不够的,我们扩大了考察的范围,得到下表。

北京大学CCL语料库现代汉语部分相关用例次数统计 表1

表1所示均为定中关系的名词短语,其中有“那口子、爱人、那位、丈夫、妻子”五种不同的中心语。这五种中心语在表义上可以分为两大类三小类。第一大类有“那口子、爱人、那位”,它们都能指称夫妻中的任意一方。又可细分为两个小类,“那口子、爱人”是专门指夫妻一方的,“那位”则不是,它还可以指称其他人。第二大类有“丈夫、妻子”,它们只能指称夫妻中固定的一方,不再能指另外一方。

根据表1,我们认为,“我们那口子”不是像前人所说的那样,是用“我们”替换“我那口子”中的“我”得到的,而是由“我们家那口子”省略了“家”得到的。为论证此假设,我们借鉴优选论(Optimality Theory)的做法,提出以下三个制约条件:(1)真值条件制约。词语的使用要符合其真值条件。在表 1中,左边的一列用例符合真值条件,右边的一列用例不符合真值条件。在“我们家”和“我家”中,前者符合真值条件,后者违反真值条件,因为“家庭”是家庭所有成员共有的,而不专属于家里的某一个人。(2)自然节律制约。冯胜利(1998)总结了汉语从两个音节到七字串的自然节律。如三个音节组成一个独立的音步。四字串必须分为[2+2]格式,那么“我们爱人”符合节律要求,而“我那口子”是[1+3],不符合要求。五字串只能组成[2+3],“我家那口子”符合要求,“我们家那位”是[3+2],不符合要求。六字串只能组成[2+4],“我们家那口子”是[3+3],故不符合要求。(3)信息适量制约。所表达的信息既要足量,又不要过量。“我们家”表达了“家庭”的信息,“那口子”也表达了“家庭(中夫妻之一方)”的信息,二者搭配成“我们家那口子”,表义重叠,过量,可以删去“家”来降低信息的冗余度。而“我那位”中的“我”和“那位”都没有表达出“家庭”的信息,有可能被理解成指称家庭之外的人,如“我那位(老同学)”,故表义不足量。

按照这三个制约条件的地位由相对重要到相对次要排列,形成以下制约条件序列。真值条件制约是逻辑语义条件,我们将其看做重要条件。信息适量制约是语用条件,我们看做次要条件。自然节律制约和语音形式相关,重要性居中。

真值条件制约 >> 自然节律制约 >> 信息适量制约

我们先总的来看一下,在全部二十个用例中,遵守了全部三个制约条件的有“我爱人”“我丈夫”“我妻子”三个用例,它们的使用频率也都排在前三位。违反全部三个制约条件的没有。

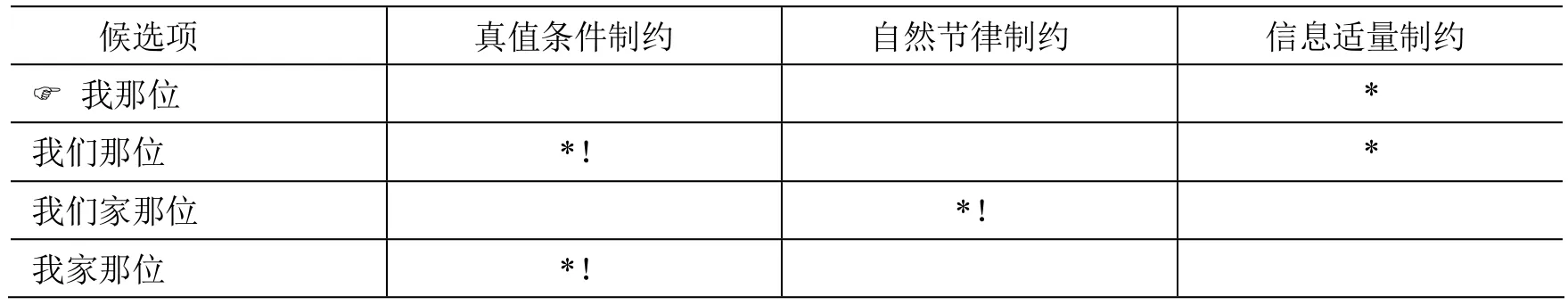

这十组用例又可以根据中心语相同的标准合并成五大组。每组使用频率排第一的用例恰好也是我们根据三个制约条件筛选出来的优选项,这也印证了我们概括出来的制约条件的有效性。我们以第一大组为例说明一下筛选的过程(表2):

表2

表中星号“*”表示候选项违反某个制约条件。感叹号“!”表示对某制约条件的违反是致命的(fatal)错误。表2中四个候选项都违反了制约条件,其中“我那口子”只违反了一条,且为次要条件,故为优选项。我们用一只手“☞”指向最好地满足制约条件的候选项,表示所指为优选项。

剩下的四大组中,都有用例使用次数为零的情况,其中第三大组用例次数为零的情况最少,只有一个,下面我们就分析一下这一组(表3):

表3

“我那位”和“我们家那位”都各自违反了一条制约,“我那位”违反的制约重要性低,为优选项。剩余三大组各自有一个满足了全部三个制约条件的用例,自然为优选项,其使用频率也是每大组里最高的。

以上验证说明语料的分布符合优选的制约要求,因而可以用这三个制约条件来解释语料的分布。

三 两种假设的对比分析

徐阳春(1998)和刘振平(2009)研究“我们那口子”是为了考察其生成的动因和表达效果,两篇论文都没有把分析其生成方式作为目标,因为二文都认为“我们那口子”的生成方式是用“我们”替换“我那口子”中的“我”,并对此确信无疑,故未加论证。我们恰恰对此假设存疑。刘振平(2009)进一步指出,这里用“我们”变指“我”,是为了使指称变得含蓄委婉。我们上文已经提出,如果说在像例2)一样的和平的语境中讲究含蓄委婉,从而显出对对方的礼貌和尊重尚可理解,那么在像例 3)一样激动争吵的语境中仍然注重含蓄委婉就不好理解了。表1中的数据显示,“我那口子”的使用次数是“我们那口子”的 3.6倍,通过观察语料,我们也感觉难以提炼出何时可以不讲究含蓄委婉,何时就要讲究含蓄委婉的条件,这就降低了此解释的解释力。再者,如果“我们那口子”是在“我那口子”的基础上生成的,那么“我那口子”的使用次数应该对“我们那口子”的使用次数有显著的影响,可是为什么表1的五大组中,使用次数排前两位的“我丈夫”和“我妻子”没有对应的“我们丈夫”和“我们妻子”的用例呢?当然,可以暂且解释说中心语“丈夫”和“妻子”只能专指夫妻中的一方,不能再指另外一方,而“那口子”则指夫妻双方的哪一方都行,它们表义的类型不同,影响到了与其对应的“我们 XX”用例的生成。即便这种补漏性的解释成立,也无法说明为什么与使用次数排第三位的“我爱人”对应的“我们爱人”只有一例。“爱人”可是跟“那口子”表义类型一样,都可以指夫妻中的任意一方啊。须知“我爱人”用了226次,是“我那口子”的12倍强,为什么以它为基础生成的“我们爱人”只有一例,数量远远少于“我们那口子”呢?

以上诸多疑问,在我们的假设下都可以得到合理的解释。“我们那口子”是由“我们家那口子”省略“家”得来的。省略的原因如信息适量制约所指出的,“家”为冗余信息,靠“那口子”就可以传递了,省略掉经济,又无损于语义表达。然而省略“家”也要付出代价,即违反真值条件制约,明明“那口子”只属于“我”一个人,怎么变成了属于“我们”这个群体了呢?特别是省略“家”后,人们不好判断“我们那口子”的来历,有时会误解为是在“我那口子”基础上生成的。但省略“家”还有另一层好处,即满足自然节律制约。“我们家那口子”为[3+3]模式,不符合六字串[2+4]的自然节律要求。省略后变为“我们那口子”,符合五字串[2+3]的自然节律要求。

“我丈夫”“我妻子”使用频率虽高,然而它们并非生成“我们丈夫”“我们妻子”的基础结构,作为基础结构的“我们家丈夫”“我们家妻子”用例为零,自然生成不出衍生结构。那么“我们家爱人”用例也为零,怎么衍生出一例“我们爱人”呢?我们认为,“我们爱人”不是通过“我们家爱人”省略“家”得来的,而是通过类推(analogy)得到的。

a.我那口子 b.我们那口子

x.我爱人 y.( )← xb 我们爱人

因为存在“a∶b=x∶y”这样一个等比关系,在a、b、x已知的情况下,自然可以类推出y。“我们爱人”是类推得来的,所以就不再需要以“我们家爱人”结构的存在为前提了。在这个类推的过程中,“我们那口子”显然起到了样板的示范作用。我们认为,徐阳春(1998)和刘振平(2009)不约而同都提到了“我们那口子”,而没有提到表1中的其他用例,这不是偶然的,说明“我们那口子”这个指称语在汉语母语者心里具有现实性和显著性。它在历时上率先出现,在形成的过程中付出了违反真值条件的代价,也取得了信息适量和符合自然节律的收获,成为了后来的结构所效仿的对象。后来者则不必经历这复杂的演变的过程,只需要依据逻辑类推即可生成。这就是所谓的“前人栽树,后人乘凉”。这种现象在语言中不乏其例,沈家煊(2006)就指出,“的哥”和“的姐”结构相同,但生成方式却不一样。先有“的士”和“哥哥”截搭成“的哥”一词:

出租车(的士)+青年男子(哥哥)→ 的哥

然后是“的哥”和“姐姐”以糅合的方式类推出“的姐”:

a.哥哥 b.开的士的男子(的哥)

x.姐姐 y.开的士的女子( )← xb的姐

既然有类推这样一个简便的法子,怎么没有类推出“我们丈夫”和“我们妻子”呢?原因就是它们的中心语和“那口子”的表义类型不同。上文中我们将表1中五大组的五个中心语根据表义特点分为两大类三小类,“爱人”和“那口子”同属一小类,语义相似度高,所以优先发生类推,生成“我们爱人”。“那位”和“那口子”分属两小类,但同属一大类,所以也依次发生类推,生成“我们那位”①由于“我们家那位”用例的存在,“我们那位”也可能是由“我们家那位”省略“家”得来的。但是不论它是从基础结构省略而来,还是类推而来,亦或兼而有之,都与我们的观点不矛盾。。“丈夫”“妻子”和“那口子”分属两大类,语义相似度最低,所以即使能够发生类推,也会最晚发生。

通过与前人假设的对比,我们的假设能够对更多的语言事实给出统一的合理的解释。我们与前人观点之间还有一个主要差别:刘振平(2009)认为说话人是为了使指称含蓄委婉,才冒着违反真值条件的代价,用“我们那口子”代替了“我那口子”。这就是说,“我们那口子”的生成,是为了满足语用的需求,交际的需求,可以说演变的动因主要来自语言外部。而我们认为推动说话人违反真值条件制约的力量,是新生成的“我们那口子”可以满足自然节律制约和信息适量制约,也就是说演变的动因主要来自语言内部。功能主义语言学认为语言是不自足的,向来乐于用语言外部的因素来解释语言现象,但事无绝对,功能主义也不忌讳从语言内部寻找动因。要旨即为实事求是,因地制宜。优选分析是动因竞争(competing motivations)模式的一种具体体现,而动因竞争模式则要求动因一定是功能性的(参看Croft 2003:64)。语言外部的动因相对具体,比较容易为人所感知,语言内部的动因则相对抽象,不易为人所察觉。所以“我们那口子”的生成应该是潜移默化的,是发生在说话人潜意识中的,说话人对此演变没有明确的认识。这正是徐阳春(1998)觉得说话人使用“我们那口子”用意难以说清的原因。这也是主要由语言内部动因促发的演变有别于由语言外部动因促发的演变的一个特点。

冯胜利 1998 论汉语的“自然音步”,《中国语文》第1期。

何兆熊主编 1999 《新编语用学概要》,上海外语教育出版社。

刘振平 2009 “距离效应”与人称代词的变指,《苏州大学学报》(哲学社会科学版)第1期。

吕叔湘著、江蓝生补 1985 《近代汉语指代词》,学林出版社。

潘海华、梁昊 2002 优选论与汉语主语的确认,《中国语文》第1期。

沈家煊 2006 “糅合”和“截搭”,《世界汉语教学》第4期。

徐阳春 1998 汉语人称指示语的语用考察,《绍兴文理学院学报》第4期。

赵元任 1979/1968 《汉语口语语法》,吕叔湘译,商务印书馆。

朱德熙 1982 《语法讲义》,商务印书馆。

Croft, W.2003Typology and Universals(2nded.), Cambridge: Cambridge University Press.

Givón, T.2001Syntax, Vol.1.Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Levinson, S.1983Pragmatics.Cambridge: Cambridge University Press.

Lyons, J.1977Semantics, Vol.2.Cambridge: Cambridge University Press.