汉语次生介词

2014-05-30何洪峰,崔云忠

何 洪 峰 ,崔 云 忠

(1.华中科技大学 人文学院,武汉 430074;2.青岛大学 汉语言学院,山东 青岛 266000)

一般认为介词源于动词,但英语复合介词(complex preposition),如:“such as、as far as、as a result of”(Douglas Biber etc.2009:75),显然不是源于动词。马贝加(2002:10-11)对汉语复合介词来源有所论述,指出:“所有的单音介词都脱胎于动词①我们认为并非所有单音介词都源于动词,如“道、诸”等。。但是,双音介词不是这样的。”并简略分析了5种情况,其说有的似可商榷②马贝加(2002)列举的B类:“由一个介词性语素加一个助词性语素复合而成,如‘为了、为着、趁着’等。”E类:“由两个动词性语素复合而成,如:‘经过、作为’等”。这两类我们认为仍然来自动词,不过是动词性结构:B类是动词+动态结构,E类是动语素联合结构。。

汉语介词来源有两类:原生介词,次生介词。

原生介词是由实词性成分虚化而成的介词,处在语法化斜坡(cline)的起始环节:content item>grammatical word(Hopper & Traugott 2001/1993:7)。

汉语原生介词来源尚不十分清晰,主要是动源,少数是名源。

动源介词,源自动词或动词性结构。源自动词的主要是单音介词,如“从、把、沿、照”,也有源自双音动词(例1))的双音介词(例2)),如“通过、经过”。

1) a.伏愿兽王路,放我归菴事大仙。(《敦煌变文•妙法莲华经讲经文》,页493)

b.有二商人以五百乘车林畔。(《五灯会元》卷第一,页8)

2) a.以往老三的信总是秘密渠道送来,从来不经过邮局。(老舍《四世同堂》)

b.这一次修理,戒坛的规模大致确定了。(俞平伯《戒坛琐记》)

源自动词性结构的介词(例b)主要有:动+动态助词:V+着/了;述补结构,如“除却”;述宾结构,如“较之、比之”;如例a):

3) a.只用两日说便尽,何用许多年随.着.孔子不去。(《朱子语类》卷第十三,页222)

b.前辈说,反不自明。(《朱子语类》卷第十九,页439)

4) a.如今菩萨言语,咱在此出了家吧。(《型世言》第九回,页425)

b.你我的话走,再不得输了。(《儿女英雄传》第三十三回,页1559)

5) a.解写名,揩赤将头放。(王梵志《佐史非台补》,页118)

b.除.却.王侯人多事非。小人君子是谁。(《敦煌变文•孔子项讬相问书》,页242)

6) a.但圣人又知得多。(《朱子语类》卷第二十七,页698)

b.如今,十去其七,怎能周到。(《红楼梦》第一百零八回,页1452)

Hagège(2010:162-166)论述了名源介词语法化问题①Hagège(2010:162-166)指出:名源介词源于名词短语的词首,介词位置的前后取决于名词短语中词首(head)相对于从属词(dependent)的前后位置,词首位置又取决于VO的语序:(1)名词短语=词首+从属词(绝大多数VO语言):词首→前位介词;(2)名词短语=从属词+词首(绝大多数OV语言):词首→后位介词。。Hopper & Traugott(1993:107)指出,次介词典型地源于关系名词,如:“beside the sofa”。汉语名源介词极少,如“道”:“所行道也。从辵首,首亦声。”(《说文·辵部》)与“導”同源:“導,導引也。”(《说文·寸部》)即“引路”,“字本作‘道’。汉书沟洫志:‘故道河自积石。’师古曰:‘道,治也,引也。’”(王力2002/1982:231)但介词“道”义与此不同,当不源自其动词义。道路有空间、起始②汉代,“道”字可带处所宾语:“始皇欲游天下,,直抵甘泉,乃使蒙恬通道,自九原抵甘泉,堑山堙谷,千八百里。”(《史记》卷八十八,页2566)“道”可解作“取道”,此义仍当源自名词。,由此引申出介引处所起点(例7)b),再引申出介引抽象处所(例7)c)。如:

7) a.一奏之,有玄鹤二八,南方来,集於郎门之垝。(《韩非子·十过》,页44)

b.城郭不守,兵士不用,皆此始。(《管子·七主七臣》,页287)

c.一国之存亡在其主。天下得失,一人出。(《管子·七主七臣》,页286)“次生:第二次生成;间接造成的;派生的。”(《现代汉语词典》第6版,页215)次生介词,是第二次生成的介词,由介词与介词或介词与其他实词生成,均为复音形式。

本文讨论次生介词的构成类型、生成机制、生成动因及其语法化意义。

一 次生介词构成类型

次生介词是在介词基础上生成的③我们所说的次生介词跟马贝加(2002)所说的“双音介词”不同:马先生的立论视点主要是介词的音节,其次是介词来源,来源分析有的似可商榷,见上页附注②;我们的立论视点主要是介词的来源,次生介词是在介词基础上生成的,结构中至少有一个介词性语素。,结构中至少有一个介词性语素。次生介词一般是双音节,个别的是三音节或合成音节。

(一)介·介

由两个介词性语素联合构成。次生介词大多由此构成,如:按照、比及、比至、比依、比照、逮至、经由、凭依、凭仗、为因、依据、依照、依仗、因为、由于、自从、自打、照依、遵照。

这类介词,每个语素首先是独立介词,然后两个介词形成复合介词,一般呈现出介词化的历史层次性(Layering),似未见原生介词与次生介词同时代生成现象。例如:依、照>照依>依照。

介词“依”字大约产生于汉代,“照”字大约产生于唐代;在元代复合成“照依”,晚清后调整成“依照”:

8) a.托寓,谕以封峦。(《史记》卷一百一十七,页3072)

b.若人情失,顺了人情公道亏。(《金瓶梅词话》第四十九回,页630)

9) a.若道人心变,从渠看。(《语法资料汇编·游仙窟》(唐五代卷),页23)

b.这银子都兑了,好点了布去。(《老乞大谚解》,页150)

10) a.追征施行。(《元典章》卷五,页125)

b.藕官,只管去,见了他们你就.说。(《红楼梦》第五十八回,页823)

11) a.,各带相好,成双作对的就坐。(《海上花列传》第三十九回,页157)

(二)动·介

由动语素加介语素构成。如:对于、关于、及至、迄于、至于、投至、投至到/得/的。

“动+介”式介词由动语素带介宾结构作补语而形成的,其起始结构是“动+介(宾)”,一般会经历动词阶段,再虚化成介词。略看两例:

1 对、于>对于动>对于介。“对”,动词,(1)“回答、应对”,与“于N”构成动补结构,表示应对于某地或某人(“对于1”),古汉语中一般是这种语义(例12));(2)“朝向、面对”,与“于N”构成动补结构,N表示人或事物(“对于2”)。介词由“对于2”虚化而来,表示对象。“对于1”是动词,见于先秦以降(例13))。“对于2”动词用法极少见,大约产生于宋代(例13)c),虚化为介词,大约产生于明代,广泛运用于现代(例14)):

12) a.吴人将以公见晋侯,子服景伯使者曰……(《左传·哀公十三年》,页1678)

b.《诗》云:“……以笃周祜,以天下。”(《孟子·梁惠王下》,页31)

c.次曰不随班引见,崇政殿。(《语法资料汇编·三朝北盟会编》(宋代卷),页162)

13) a.医家与中大夫贲赫门。(《史记》卷九十一,页2603)

b.天祸许国,鬼神实不逞许君,而假手于我寡人。(《左传·隐公十一年》,页74)

c.夫为帅也,必先取胜地,次敌军。(《太平广记》卷三百七十一,页2949)

14) a.这,决非小补,而有大益。([明]《剪灯余话》卷一,页58)

b.我听说矿上不给一点抚恤金。(曹禺《雷雨》)

2 投·至·到>投至·到>投至·得/的。投,动词,“抛、掷”,引申出“投奔、投靠”,“有动词到……去之义。”(谢惠全等2008:707。例15))此义可虚化为介词:“至也。《后汉书·任光传》‘世祖遂与光等投暮入堂阳界’李贤注。”(宗福邦等2003:867),表示时间或处所(例16))。“至”,介词,与“投”构成“投至”,一般带动词事件,表示时间,见于元明时期(例17)):

15) a.投.其璧于河。(《左传·僖公二十四年》,页413)

b.何肯乘危自,以求徼幸?(《三国志》卷十四,页441)

16) a.陛下出军,当,多将骑士来就马耳。(《三国志》卷六十二,页1418)

b.公东出,乘估客船,送故吏数人住。(《世说新语·雅量第六》,页201)

17) a.,滴尽多少关山泪。(商挺《小令[双调]潘妃曲》。《全元散曲》,页64)

b.,可有一件好处。(《两世姻缘》。《元曲选》,页972)

c.,得见孔目哥哥呵,似那拨云见日,昏镜重磨。(《勘头巾》。《元曲选》,页678)

“投至”再带介词“到”,“投至·到N”分析为动补结构也未尝不可,相当于“投·到N”,介引具体处所、时间:

18) a.,我则怕老了班超。(《荐福碑》。《元曲选》,页582)

b.扫荡群雄,肃清海内,,非同容易也呵!(高文秀《刘玄德独赴襄阳会》。《全元戏曲》,页600)

“到”可能是语音弱化为“得、的”,一般介引一个事件,表示时间:

19) a.,我与他铺下这床铺咱。(《鸳鸯被》四折。《元曲选》,页67)

b.,黑喽喽便盹,则敢是睡魔神。(汤式《[中吕]满庭芳》。《全元散曲》,页1571)

20) a.你,非一日之故。(《来生债》二折。《元曲选》,页306)

b.,那其间彼各皆分散。(张鸣善《套数》。《全元散曲》,页1284)

“投至、投至到/得/的”见于元曲,可能因说唱而成。

(三)名·介

由名语素加介语素构成。如:基于、根据、针对。

名语素表示语义范围或方式,介语素表示介引范域,“基于”:基础在于;“根据”:根本依据于;“针对”:针锋相对于。例如:根、据→根据动→根据介。

“根,木株也。”(《说文·木部》)植物长在土中或水中吸收养分的部分,引申表物体的基部,如“山根、城根”,再引申表事物本源、根由,如“游谈无根”;可作动词,根植义(例21)b)。“据”,动词,凭借、依靠(例22)a);介词,按照、依据(例22)b)。“根据”作动词,其“根”为名语素义,大约产生于宋代(例23)a),作介词大约产生于清代(例24)a):

21) a.夫物芸芸,各复归其。(老子《道德经》第十六章,页9)

b.君子所性,仁义礼智於心。(《孟子·尽心上》,页309)

22) a.吾享祀丰洁,神必我。(《左传·僖公五年》,页309)

b.赵禹时..守正。(《史记》卷一百二十二,页3154)

23) a.其用字皆古书,非今人所能解。(《朱子语类》卷一百二十五,页3002)

b.道德良心,贵有真挚的情爱。(俞平伯《我的道德谈》)

24) a.兀的不是,变化出来的么?([清]《女娲石》,第9回)

b.同志,主任,老朋友,你去推测的?(老舍《西望长安》)

(四)一·介

由副语素“一”加介词构成。如:一从、一投、一自。

“一”是起始数,有起始义,用在动词前,表示短时间后紧接发生后一动作行为。“一”用在介词前,强调起始发生介引行为,有加强语气及协调韵律作用。例如:从>一从。

“一从”大约产生于唐五代,沿用至今,表示“自从”:

25) a.,万里长怀霸岸西。(《敦煌变文•王昭君变文》,页106)

b.,千古高风说到今。(《红楼梦》第三十七回,页512)

c.就站在最高处,顺风布散。(俞平伯《广亡征!》)

(五)合音

代词与介词合成一个词:诸。

“诸”,代名词兼介词(杨树达 1979:203)。“《集释》之於也。‘诸’为“之於”之合声。‘於’古音若‘乌’。”(谢惠全等2008:1179)例如:

26) a.有,必形。(《孟子·告子下》,页285)

b.段入於鄢。公伐。(《左传·隐公元年》,页13)

二 次生介词生成机制

次生介词的基本生成机制是词汇化(lexicalization),由独立词语素化为构词语素,构成新词。(一)同层词汇化

两个语素在同一结构层次上组合成词,次生介词的词法结构大多是联合式,少数是偏正式。

联合式:两个介语素平等联合构成新词。其结构生成程序是:[P1·NP],[P2·NP]>[P1P2·NP]。

按照 比照 打从 经由 凭依 凭仗 为因 依据

依凭 依照 依仗 因为 由于 自从 照依 遵照

这类词的两个成分是同义介语素,每个语素都由单音原生介词而来。单音介词产生较早,次生介词产生较晚,呈现出历史层次性。例如:按·NP,照·NP>按照·NP;依·NP,凭·NP>依凭·NP。

27) a.故伏羲以卦治天下,禹《》以治洪水。(《论衡·正说》,页272)

b.只是从今起,计之。(《朱子语类》卷一百零九,页2695)

c.(贾政)虽办理,未免堂上又要周旋。(《红楼梦》第九十五回,页1314)

28) a.试论之。(《论衡•自然篇》,页177)

b.,可以为楯、车辋、杂材及枕。(《齐民要术》卷五,页446)

c.鬼神凭依言语,乃是以发。(《朱子语类》卷三,页45)

偏正式:由修饰性语素加介语素构成。其结构生成程序是:X,[P·NP]>[[XP]·NP]。

根据 一从 一投 一自 针对

这类词前一语素说明后面介语素的方式,介语素表示引介。例如:一,自·X>[一自]·X。

29) a.,养命餐山里。(《寒山诗·一自》,页163)

b.名园,未许凡人到此来。(《红楼梦》第十八回,页243)

(二)跨层词汇化

不同层次上的两个语素词汇化成词。前一语素一般是动素,个别是名素;后一语素是介语素。首先是前面的词与后面的介词结构构成动补结构,然后介词前附,构成复合词,一般经历了动词,然后语法化为介词。其结构生成程序是:[V/N·[P·NP]]>[[V/N·P]·NP]。

对于 关于 基于 迄于 至于 投至 投至到/得/的

这类词典型地经历了重新分析(Reanalysis Hopper & Traugott 1993:40-42):将跨层次结构重新分析为一个词,从而实现词汇化。双音节的跨两个层次,三音节的跨三个层次:[关·[于·NP]]>[关于·[NP]]>[关于动·NP]>[关于介·NP]。

“關(关),以木横持门户也。”(《说文·门部》)有名词义:“门闩”;动词义:“掩、闭”。“门闩”关住厅室,圈定一定地域,有“城关、关塞、边关等义”;门闩闩门,关住活物,引申出“禁闭”、“阻隔”等义(《汉语大字典》,页1946)。“关于”的“关”表关涉某人与事,可带宾语(例30));“关”带“于”引出关涉者,形成“[关[于NP]]”式动补结构,见于汉代(例31))。这一结构经重新分析,形成“[关于[NP]]”式述宾结构,见于唐代(例32)):

30) a.使道已通,因而,出入者赋之。(《战国策》卷二十四,页877)

b.亦是王莽轻车之比,天心其与欤!(《朝野佥载》卷三,页70)

31) a.故鸿丽深懿之言,而不通於小。《论衡•自纪篇》,页 284)

b.是知祚之长短,必在于天时,政或兴衰,有。(《贞观政要》卷三,页153)

32) a.惟冤滞大事合闻奏者,。(《贞观政要》卷三,页131)

b.最为重事,人命所系,。(《元典章•刑部》卷二,页34)句法结构扩展(extension)是动词介词化的句法结构机制(何洪峰2014:15-22)。“[关于[NP]]”式述宾结构扩展为连谓结构,语法化为介词,大约产生于明清:

33) a.甚钜,是以载籍虽繁,莫可废也。(《明史》卷二百八十二,页7221)

b.诚知夫大臣家事之丰约,,则可以审择相之方,而亦得富民之道矣。(顾炎武《日知录》卷十三,页488)

c.,不便在这篇小序里赘说。(俞平伯《〈冬夜〉自序》)

跨层次生介词个别的由三个语素构成,其结构生成程序是:[V·[P·NP]>[[VP]·NP]>[[VP]·[P·NP]]>[[[VP]·P]·NP]>[[VPP]·NP]。

上文例15)-20)讨论的“投至到/得/的”的结构生成程序是:[投·[至·XP]]>[[投至]·XP]>[[投至]·[到/得/的·XP]]>[[[投至]·到/得/的]·XP]]>[[投至到/得/的]·XP]

三 次生介词生成动因

管见所及,这似是一个尚未讨论的问题。次生介词主要是双音节,可见一些专题讨论或论及介词双音化的论文(刘丹青 2001:71-81;张谊生 2012:129;张谊生2013:13;李德鹏 2011:57-59);也有学者专题研究了汉语虚词双音化问题(钱玄 1982)。次生介词涉及双音化,但双音介词不一定是次生介词,因此介词双音化动因与次生介词生成动因不完全是一回事。

其次,在语法化理论语境下,一般认为介词双音化的动因是语法化强化(reinforcement)。但通过观察语言事实,我们发现次生介词生成动因,主要不是强化,而是语义精细化及语义加强等。

汉语词汇双音化的一个重要动因就是语义精细化,“用新的双音构造形式分担单音词因不但发展而负荷过重的语义,使词语形式和内容都更明确,精细,有表达力”(董为光1992:20)。词汇双音化主要是在原语素上添加不同语素或虚语素等,如“茶:茶树,茶叶,茶水”,“本:本子,本儿”。这就是词典中双音词义位大都少于单音词的原因。

语义精细化是次生介词产生的主要动因。次生介词双音化主要有两种形式:组合同义介语素,组合非介语素与介语素。

(一)语义精细化

语义精细化就是介词的介引范域单一化,即在同一语义域内,原生介词语义泛化,可以介引多个语义次域,次生介词则专门介引其中某一种语义。这里的精细化不同于语法化的“特殊化”(Specialization)原则:“在一个功能域内,某一阶段可能存在具有不同语义细微差别的多种形式,随着语法化发生,这些不同形式会选择缩小和更小的形式承担更一般的语法意义。”(Hopper 1991:22)次生介词语义精细化是分担单音介词的某一语义功能。

1 同义介词语素组合的语义精细化。两个单音语素的语义功能泛化,可介引多个语义范域,例如:“于、从”可以介引时空域(Spatio-Temporal Domain),关系概念域(Relational Concept Domain)(Hag ège(2010:260-264),域内次义域又比较丰富,构成复合介词后,主要介引某义域内的一个小类。例如:自、从>自从。

“自、从”可以表示空时域及关系概念域,复合成“自从”后,专门表示事件性时间起点。“自”是个老牌广域介词(何洪峰2012),主要表空间和时间时起点,后语义泛化,可以表示范围、方式等:

34) a.有蛇出。(《左传·文公十六年》,页617)[表具体处所起点]

b.请皆卒,始。(《左传·昭公元年》,页1216)[表抽象处所起点]

35) a.不雨,至于秋七月。(《左传·文公二年》,页518)[表具体时间起点]

b.,未有夫子也。(《孟子·公孙丑上》,页64)[表事件性时间起点]

36) a.,无不馈诒也。(《左传·文公十六年》,页620)[表抽象起点,时段范围]

b.,不为近大夫。(《战国策》卷十八,页593)[表抽象起点,事物范围]

c.言之,穷理尽性至命……言之……(《朱子语类》卷二十三,页559)[表方式]

“从”也是老牌介词(崔云忠 2014)。先秦时主要表示对象、处所,少见表示时间用法,至汉代表示时间用法多起来,至魏晋时才出现介引事件性时间用法:

37) a.公子兰奔晋,伐郑。(《左传·宣公三年》,页674)[表伴随对象]

b.群蛮盟,遂灭庸。(《左传·文公十六年》,页619)[表协同对象]

38) a.(晋灵公)弹人,而观其辟丸也。(《左传·宣公二年》,页655)[表具体处所起点]

b.然则权焉得不倾,而令焉得出乎?(《战国策》卷五,页193)[表抽象处所起点]

39) a.恃险与马,不可以为固也,从.古.以然。(《左传·昭公四年》,页1247)[表具体时间起点]

b.,复增邑凡二千户。(《三国志》卷八,页262)[表事件性时间起点]

大约在汉魏时期,“自”与“从”连用成“自从”,首先表示抽象起点(例40)),然后主要介引动词性结构,表示事件性时间起点(例41));至唐宋后,这种用法成为主要功能,一般直接介引一个事件(例42)),或是“VP·后/以来”之类的时间结构(例43)),沿用至今。

40) a.以至帝舜,皆微为庶人。(《史记》卷一,页31)

b.乾为秉忠将军,见礼次麋竺,与简雍同等。(《三国志》卷三十八,页970)

41) a.攸深密有智防,,常谋谟帷幄。(《三国志》卷十,页324)

b.,慈母实心平。(《敦煌变文•燕子赋》,页263)

42) a.,经历六年,(《敦煌变文·秋胡变文》,页156)

b.,直至如今更不疑。(《五灯会元》卷第四,页239)

43) a.二爷,才把这些姐妹冷淡了。(《红楼梦》第一百一十八回,页1575)

b.,从也不曾见匹骏马。(《儿女英雄传》第二十二回,页914)

2 限定性语素使介词语义精细化。次生介词结构由一个限定义语素与一个介语素构成,介语素表示介词义,限定语素使其介词义精细化。例如:基、于>基于。

“基”,名语素,基础、根基。“于”,老牌广域介词,可以介引空-时域、关系概念域,例略不赘。“基于”首先是跨层结构(例44)):[基·[于·NP]]>[[基于]·NP]。

“基于”词汇化后一般做动词,最早见于先秦,其用法沿用至今(例45))。其介词化时期较晚,大约始于清代,是限域介词,其介引义域比“于”狭隘得多,因名语素“基”限定了其语义范域,故表示以某种事物作为结论的前提或语言行动的基础(例46)):

44) a.佽非明勇于赴流,寿王创,东方要幸于谈优。(《后汉书》卷六十下,页1987)

b.暨贻厥于明皇,构崇。(《贞观政要》卷第四,页205)

45) a.失赵氏之典刑,而去其师保,其身,以克复其所。(《国语》卷第十五,页491)

b.魏室之亡,祸此。(《三国志》卷十四,页460)

c.福至诚,祸生于反复(《明史》卷一百二十三,页3698)

d.我的怀念就如上的理解。(张炜《柏慧》)

46) a.夫此公司也,,卒以二万里外之大国献之。([清]《鸦片事略》卷上)

b.张公亮.,留江公忠源之楚勇二千人驻省城防守。(《曾文正公年谱》卷1。《曾文正公全集》,页89)

c.,我认为那剧本的改编是平庸的。(梁哓声《京华闻见录》)

(二)语义加强

语法化理论指出:“如果一个成分被语法化削弱了,那么,有两种语言保守性的可能性做法:……第二是,强化(Reinforcement),即补偿并校正其衰减(decay)。”(Lehmann 2002:20-21)我们所说的语义加强似与语法化所说的“强化”略有不同,因为次生介词的构成有的并不是某个介词语义“被语法化削弱”了,而需要另一介词来“补偿并校正其衰减”,而是从方式等方面加强其介词义。如“根据”的产生(例 23)、24)),并不是介词“据”的语义削弱了,而是用“根”字加强“据”的语义,使“据”字获得“根本的、基础的”语义,从而“根据”的语义比“据”的语义要加强一些。又如:针、对>针对。

名语素“针”修饰介词“对”,使介词“对”介引对象人或事物时有“似针锋对准”的意味,加强了“对”的语义。“针对”作动词大约在清末(例47)),作介词见于现代,均可换成“对”(例48)):

47) a.其中一甄一贾,分明。(《红楼真梦》第一回,页6)

b.他十分地愤恨,而这愤恨呢,相当一部分是你的吧?(《编辑部的故事》)

48) a.因此言建国,即下手。(沈从文《穷与愚》)

b.他能提出内容和重点不同的问题。(曾卓《文学长短录》)

(三)协调韵律

需要协调韵律时,可在单音介词前加语义较虚的“一”字,构成“一·介”式介词,如“一自、一从、一投”等。韵文中这类介词明显有协调韵律作用(例49));此外还可使语义精细化,如例50))“一从”的“一”有后面紧接发生另一行为的时间副词义,语义相当于“自从”,介引事件性时间:

49) a.骂破高皇阵,潜山伏草受艰辛。(《敦煌变文·捉季布传文》,页56)

b.鞍马西东,几番衾枕朦胧。(乔吉《[越调]天净沙》。《全元散曲》,页592)

50) a.见老僧后,更不是别人,祇是个主人公。(《五灯会元》卷第四,页201)

b.到了这里之事,皆系家母和家姐商议主张。(《红楼梦》第六十八回,页940)

四 次生介词的语法化意义

观察汉语事实,对照语法化理论,可以获得一些有益的认识。

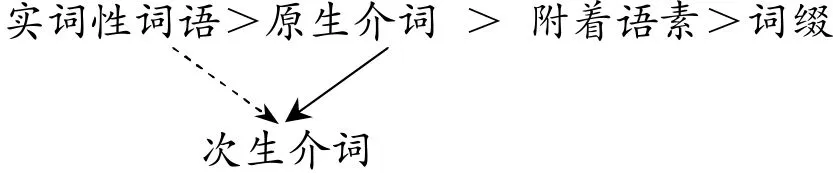

(一)次生介词在语法化斜坡中需重新描述

语法化理论的一个重要假设是语法化发展的单向性(unidirectionality Hopper & Traugott 1993:94-129),单向性的代表性描述是语法化发展是一个“连续统”(continuum),其语法化程度由高到低构成一个语法化斜坡(cline Hopper & Traugott 1993:7):

Content item>grammtical word>clitic>inflectional affix①语法化斜坡一般汉译成:“实词>虚词>附着形式>屈折形式(词缀)。”但“content item”范围大于“实词”,仅就本文所观察之对象来看,原生介词也并非都源于实词。汉语实词性项目(content item)虚化成介词后,少数进入第三环节,即进一步虚化成附着性构词语素,如“于,便于、利于”,“乎,在乎、关乎”,“以,加以、足以”等。这些词缀性构词语素似不宜看作构形性屈折词缀。汉语介词语法化走向是:实词性词语>原生介词>构词语素。

原生介词有两个走向:一是继续语法化,成为后附性语素;二是衍生出次生介词,次生介词源于原

生介词或实词加原生介词。这样汉语介词语法化斜坡可描述成:

(二)汉语介词的发展不一定是语义进一步虚化

语法化论者相信语法化的发展是一路虚化,直至归“零”(zero):Discourse>Syntax>morphology>morphophonemics>Zero(Givón 1979:208-209)②引自Lyle Campbell, Reichard Janda Introduction: conceptions of grammaticalization and their problems.Language Sciences 23(2001): 93-112。。

汉语介词语法化似乎不能证明这一斜坡的末尾两个阶段。

汉语次生介词的生成表明,汉语实词性词语虚化成原生介词后,少数进一步虚化成构词词缀,有的则成为构词语素,构成复合介词。次生介词的内部构成语素比原生介词语义虚化了一步,但整个次生介词的语义不但不比原生介语更为虚化,反而更为精细化,有的语义有所加强。

(三)次生介词显示出汉语介词发展的层次性

层次性(Layering)是Hopper(1991:22)列出的第一个语法化原则:“在一个宽功能域(broad functional domain)内,新层次持续兴起。同时,老层次并不必定消失,而是与新层次共存并互相作用。”次生介词比较充分地展示了介词语法化的历史层次性。

原生介词一般是老层次,次生介词是新层次。原生介词产生后,经过较长的历史过程,才发展出次生介词。如“自、从>自从,依、照>照依>依照,关、于>关于”等,例见上文不赘。

(四)次生介词有的会成为限域性介词、“流星”介词

次生介词有的成为富有生命力的介词,如表方式类(如“按照、依照、根据”)、表范围类(如“关于、对于”)等;有的成为限域性介词(何洪峰 2012),如“自从”只能介引事件性时间,“基于”只能介引前提或基础等;有的则成为“流星”介词(何洪峰 2013),如“投至、投到、投至到”,“照依”等新生并消失于元代。

五 余论

汉语实词性词语虚化出原生介词,原生介词衍生出次生介词。语法化理论的“源义决定”(Source determination)论认为进入语法化的结构成分的语义决定其语法化路径、走向及其语义结果(Joan Bybee et al.1994:9-22)。一般认为,汉语介词源自动词,但次生介词的直接源头并非实词,而是原生介词。从原生介词角度切入研究次生介词是合适的,比如揭示了次生介词的语义专门化等特征。

原生介词与次生介词的界限有的似不易厘清。有些词是一个介词成分与别的成分构成“X·介”结构后,首先做动词,然后才做复合介词。如“基于”(例45)、46))、“针对”(例47)、48))等,如果从发展历程来看,其介词义源自其动词义,当属原生介词;但是其动词义又源自“X·介”结构的重新分析,即并非源自两个动词性成分的组合;因此仍然宜看作次生介词。

同义异形次生介词的生成动因似不好解释。如“为因—因为”、“照依—依照”,有可能是为调节声调韵律而形成:两音节由“仄平”调整为“平仄”(丁声树1981)①丁声树《古今字音对照手册》:“因:臻开三平真影”(页166),平声;“为:止合三去置云”(页100),仄声。“依:止开三平微影”(页59),平声;“照:效开三去笑章”(页106),仄声。。至于“投至到、投至得、投至的”的“到、得、的”是否是语音销蚀(erosion or phonetic reduction Hein and Kuteva 2002:2)现象有待进一步考察。

崔云忠、何洪峰 2014 “从”的介词化及其发展,《殷都学刊》第1期。

丁声树编录、李荣参订 1981 《古今字音对照手册》,中华书局。

董为光 1992 汉语词汇双音代换管窥,《语言研究》第2期。

何洪峰 2012 汉语限域性介词,《语言研究》第4期。

何洪峰 2013 近代汉语“流星”介词,《语言研究》第4期。

何洪峰 2014 动词介词化的句法语义机制,《语文研究》第1期。

李德鹏 2011 《现代汉语双音节介词成词研究》,华中师范大学出版社。

刘丹青 2001 语法化中的更新、强化与叠加,《语言研究》第2期。

马贝加 2002 《近代汉语介词》,中华书局。

钱玄 1982 论古汉语虚词双音化,《南京师范大学学报》第1-4期。

苏宝荣 2013 汉语复合词结构义对构词语素意义的影响,《语文研究》第1期。

王力 2002/1982 《同源字典》,商务印书馆。

魏金光、何洪峰 2013 介词“向”的语法化源义辨,《汉语学报》第3期。

谢惠全等 2008 《古书虚词通释》,中华书局。

邢福义、谢晓明 2013 现代汉语语法研究中理论与事实互动,《汉语学报》第3期。

杨树达 1979 《词诠》,中华书局。

姚双云 2012 “主观视点”理论与汉语语法研究,《汉语学报》第2期。

张谊生 2012 试论叠加、强化的方式、类型与后果,《中国语文》第2期。

张谊生 2013 介词叠加的方式与类别、作用与后果,《语文研究》第1期。

宗福邦等 2003 《故训汇纂》,商务印书馆。

Claude 2010Adposition.Oxford University Press.

Douglas Biber, Stig Johansson, Geoffery Leech.etc.2009Longman Grammar of Spoken and Written English.Foreign Language Teaching and Research Press.

Heine Bernd.and Tania Kuteva 2007World Lexicon of Grammaticalization.Cambridge University Press.世界图书出版公司,2007年。

Hopper, Paul 1991 On Some Principles of Grammaticalization, ed.Elizabeth Closs Traugott and Bernd Heine:Approaches to Grammaticalization.Vol.1.John Benjamin Publishing Company.

Hopper, Paul & E.C.Traugott 2001Grammaticalization.Foreign Language Teaching and Research Press,Cambridge University Press.

Joan Bybee, Revere Perkins, and Willian Pagliuca 1994The Evolution of Grammar: tense, aspect, and modality in the language of the world.Chicago: The University of Chicago Press.

Lehmann C.2002Thoughts on grammaticalization(Second edition) Seminar für Sprachwissenschaft der Universität Erfurt.

Lyle Campbell, Reichard Janda 2001 Introduction: conceptions of grammaticalization and their problems.Language Sciences23(2001): 93-112.