基于城市流的长江中游城市群经济联系研究

2014-05-27王磊吴也

王磊+吴也

摘要:作为衡量城市间经济联系的重要指标,城市流反映了城市群中城市集聚辐射能力的大小和相对经济地位的高低。基于城市流模型,实证研究了长江中游城市群群内34个城市间的经济互动关系。结果表明:长江中游城市群处于发育初步阶段,整体城市流强度不强,经济实力较弱;武汉居于群内城市等级体系的最高层次,长沙,合肥,南昌为区域内次级中心城市,多数城市的城市流规模较小位于城市体系的末端;中心城市的集聚能力远高于其他城市,但辐射带动作用不足;大部分城市第三产业发展不足。研究提出需要通过提升中心城市功能,加快中小城市发展,强化城市间交通设施建设,来促进长江中游城市群整体竞争力的提升。

关键词:长江中游城市群;城市流;经济联系;产业分工

中图分类号:F299.27 文献标志码:A 文章编号:1001-862X(2014)03-0062-008

20世纪70年代以来,在经济全球化的推动下,城市功能与形态的发展逐渐突破了自身行政区划乃至国家边界的限制,具有了外向甚至是全球维度。一方面,包括资本、人才和技术在内的经济要素加速向特定区域集聚,以形成贸易和非贸易依赖,从而降低交易成本,提高生产的灵活性,使企业得以更好地竞逐远距离市场空间;另一方面,随着金融、研发等高级功能的集聚,“世界城市”或“全球城市”逐渐成为全球生产控制中心,全球性城市网络格局开始浮现。在这一背景下,全球经济版图愈来愈呈现出明显的“马赛克”非均质景观。城市的要素集聚能力,以及由此而来的对外联系与服务能力,不仅成为了城市竞争力的主要标志,也是城市功能和城市等级的重要体现。然而,“全球城市”仅仅指明全球范围内诸如纽约、伦敦、东京等极少数、单个城市的属性特点。对于城市等级体系金字塔顶端以下的绝大多数城市而言,其集聚和辐射半径主要集中于国家以下的区域尺度内。曾于20世纪60年代提出“世界城市”概念的英国城市学者Peter Hall,也发现区域内部的城市间正通过新的劳动分工紧密相联,在空间上呈现明显的多中心的地理结构,并将城市群形容为“一种新的城市组织尺度”。[1]城市群通过中心城市的网络节点功能,以及城市群内部各个城市之间的垂直或水平分工关系,构成全球产业链和价值链的不同环节。因此,在城市群这一区域背景下研究城市的集聚能力与外向功能,不仅能够揭示城市群内部的城市等级结构,也有助于反映各个城市,尤其是中心城市对于所在区域的辐射带动能力乃至对外开放程度,这对于我国中西部地区的联系紧密程度、对内对外开放程度尚且不高的城市群而言,具有重要的理论指导意义。

关于城市间的经济联系,现有研究大体主要是从理论模型和产业实证两个维度展开。前者源于G.K.Zipf[2](1948)结合万有引力定律与城市相互空间作用理论基础上提出的引力模型,主要从交通距离、人口、城市规模等传统因素出发对城市间经济联系强度和相互作用的影响机制进行研究分析。Haggett[3](1965)在“距离衰减效应”和“空间相互作用”等经验研究分析中大量应用了引力模型。周一星等[4](1995)、王德忠等[5](1996)国内学者利用引力模型考察分析了城市间的经济联系强度值和联系现状。此后,许多研究对引力模型进行了进一步的修正。如陈彦光、刘继生[6](2002)从地理分形角度出发,修正并提出了引力模型的幂函数形式。李学鑫[7](2009)、江进德等[8](2012)利用克鲁格曼指数修正引力模型中系数项并分别对中原城市群和安徽省合肥、芜湖地区的对外联系量作了客观分析。除此之外,不少学者还采用可达性分析模型[9]、地缘经济关系分析[10]、中心职能强度指数[11]等相关模型对城市的等级体系,竞争互补特质等宏观经济联系进行了研究。关于城市间产业联系的研究,李一翔[12](2002)定性分析了长江沿岸城市的金融联系,认为近代以来长江沿岸城市正在逐步形成以上海为中心枢纽的城市金融网络。魏丁、孙林岩、何哲[13](2009)采用协整检验分析我国三大区域内各省市的制造业互动关系,得出除环渤海和珠三角外三大区域两两间的制造业发展存在长期稳定的均衡关系,结合区域产业结构相似系数进一步分析后证明各省市制造业之间存在正向的促进关系。戴维·F·巴腾[14](2009)认为:“以知识产业为导向,基于知识互换和科技创新手段建立紧密经济联系的创新型城市群正在世界的某些地区形成中。”

总结现有关于城市间经济联系的研究发现,多数学者的研究往往基于抽象的引力模型,并以城市的经济总量为依据,不能比较直观地反映与城市集聚效应相关的城市外向功能。相比之下,通过基于产业规模的区位商和城市流强度计算,城市流模型可以直接测度城市各产业部门的集聚程度和对外辐射能力,从而反映了在全球化背景下城市间经济联系聚焦于产业分工的客观现实,因此近年来被广泛使用在城市对外经济联系的研究中。朱英明等[15](2002)借助城市流模型对沪宁杭城市密集区的城市流强度进行测算,在此基础上划分区域内城市的等级体系。姜博等[16](2008)利用1997年、2004年环渤海地区行业数据对区域内28个城市的城市流强度进行了对比研究。卢婧、吴开、夏鑫[17](2010)以湖南“3+5”城市群为研究对象,统计分析了群内各大城市的城市流相关指标,探讨了其产业结构现状。叶磊[18](2012)对我国国内的主要城市群的城市流进行了测算比较,总结分析了我国城市群城市流的空间分布特征。

目前,关于城市流的研究多以集聚大量高级服务业的一线城市及其腹地区域为研究对象,对正在迅速发展中的中西部城市及其所处区域所开展的研究还较少,而后者对于我国实现区域协调发展战略具有重要的意义。因而本研究将通过城市流的方法,以长江中游城市群为例,分析其城市流强度与结构,从而揭示各个城市的辐射能力与联系程度,并提出进一步推动城市群一体化的方向和建议。

一、 城市流强度模型概述

城市流是指人员、商品、信息、资金、技术等要素在城市之间所发生的频繁、双向或多向的流动现象,是城市间发生经济互动关系的一种基本表现形式。城市间要素流动状况反映了城市在区域城市体系中的经济地位。城市流强度进一步衡量城市的外向功能,即城市集聚作用大小,通常,我们用下面的公式来测量:endprint

F=N*E ①

其中N为城市功能效益,即各城市间单位外向功能量所产生的实际影响;E为城市外向功能量,即城市与其他城市间发生的经济活动。二者的乘积为城市流强度。通常我们用城市各个行业从业人员为城市功能指标,城市外向功能量E受某一部门从业人员的区位商影响。假设共有n个城市m个部门,定义区位商的计算公式如下:

Lij=(Zij/Zi)/(Zj/Z)(i=1,2…n;j=1,2…m) ②

式②中Zij表示i城市j部门的从业人员数,Zi表示i城市的所有从业人员数,Zj表示全国j部门从业人员数,Z表示全国从业人员数。若Lij≤1,表示i城市j部门不存在外向功能,则Eij=0;若Lij>1,表示i城市j部门具有外向功能,则Eij≠0。某部门外向功能量非零表明该部门具有为外界提供经济服务的能力,在全国来说为专业化部门。通常定义Eij的计算公式为:

Eij=Zij-Zi*(Zj/Z)=Zij*(1-1/Lij)③

同时,我们采用单个部门单位从业人员GDP表示该部门的功能效益。即:

Nij=GDPij/Zij④

因此,i城市j部门的城市流强度值表示为:

Fij=Eij* Nij= GDPij* Eij/Zij=GDPij*Kij⑤

上式中Kij表示i城市j部门外向功能量占整个j部门从业人数的比例,反映了i城市j部门总功能量的外向程度,一般称为城市流倾向度[19],可以表征一个城市的对外辐射带动功能。

由各部门城市流强度值汇总之和可得该城市整体城市流强度值为:

Fi=∑EijNij⑥

二、数据指标的选取及说明

由于第三产业部门具有与外界经济活动频繁互动的服务性特点,学术界在研究城市流强度时多选取其相关部门作为考察对象。鉴于长江中游城市群四省是全国重要的能源原材料基地、装备制造业基地,并处于加速发展的重要阶段,本文将其第二产业中的制造业、电力燃气及水的生产和供应业、建筑业也纳入城市流分析,总共选取了第二、三产业范围内的十三个部门进行考察。关于城市功能效益指标的选取标准上,现有大多文献直接引用城市单位人均从业GDP来衡量所有部门的城市功能效益,难以客观反映不同产业间的生产规模和劳动效率的差距,因而本文在计算各部门的城市流强度时,分别采用第二、三产业的人均GDP以减小误差。

由于湖北省将宜昌纳入长江中游城市群的范围,本文的研究主体包括宜昌在内的34个城市。其中,出于数据的可得性原因,天门、潜江、仙桃三个城市暂不包括在内,以安徽省巢湖市未合并时的数据。本文数据来源于《中国城市年鉴2011》、《湖北省统计年鉴》、《江西省统计年鉴》、《湖南省统计年鉴》及《安徽省统计年鉴》。

三、长江中游城市群城市流强度与结构分析

(一)长江中游城市主要部门外向功能量分析

通过公式②-③,并利用《中国城市年鉴2011》中全国从业人数与分部门从业人数,以及各城市全部从业人数与分部门从业人数,计算得出长江中游城市群34个城市主要产业部门的外向功能量如表1所示:

由表1可知34个城市中武汉市的外向功能量居于首位,达到34.31万人,说明武汉市处于长江中游城市群经济联系中的最高地位,在区域内发挥着较大的经济集聚与辐射作用。长沙、南昌、合肥分别次居于群内第二至第四的位置。这四市的建筑业对外服务能力都十分突出,其中武汉的建筑业外向功能量甚至达到了18.97万人。值得注意的是,湖北孝感的外向功能量达到11.89万人,制造业、建筑业部门的外向功能优势明显,这可能与孝感系武汉城市圈内距离省会最近的城市,有利于承接来自武汉相关产业的转移,进而与省会产生比较频繁的经济互动有关。然而,在整个长江中游城市群中,依然有24个城市的总体外向功能量小于5万人,其绝大部分产业部门的外向功能量都比较薄弱,说明现阶段群内城市集聚功能不足,辐射能力较弱,城市间经济联系互动有限。

(二) 长江中游城市群城市流强度与集聚功能分析

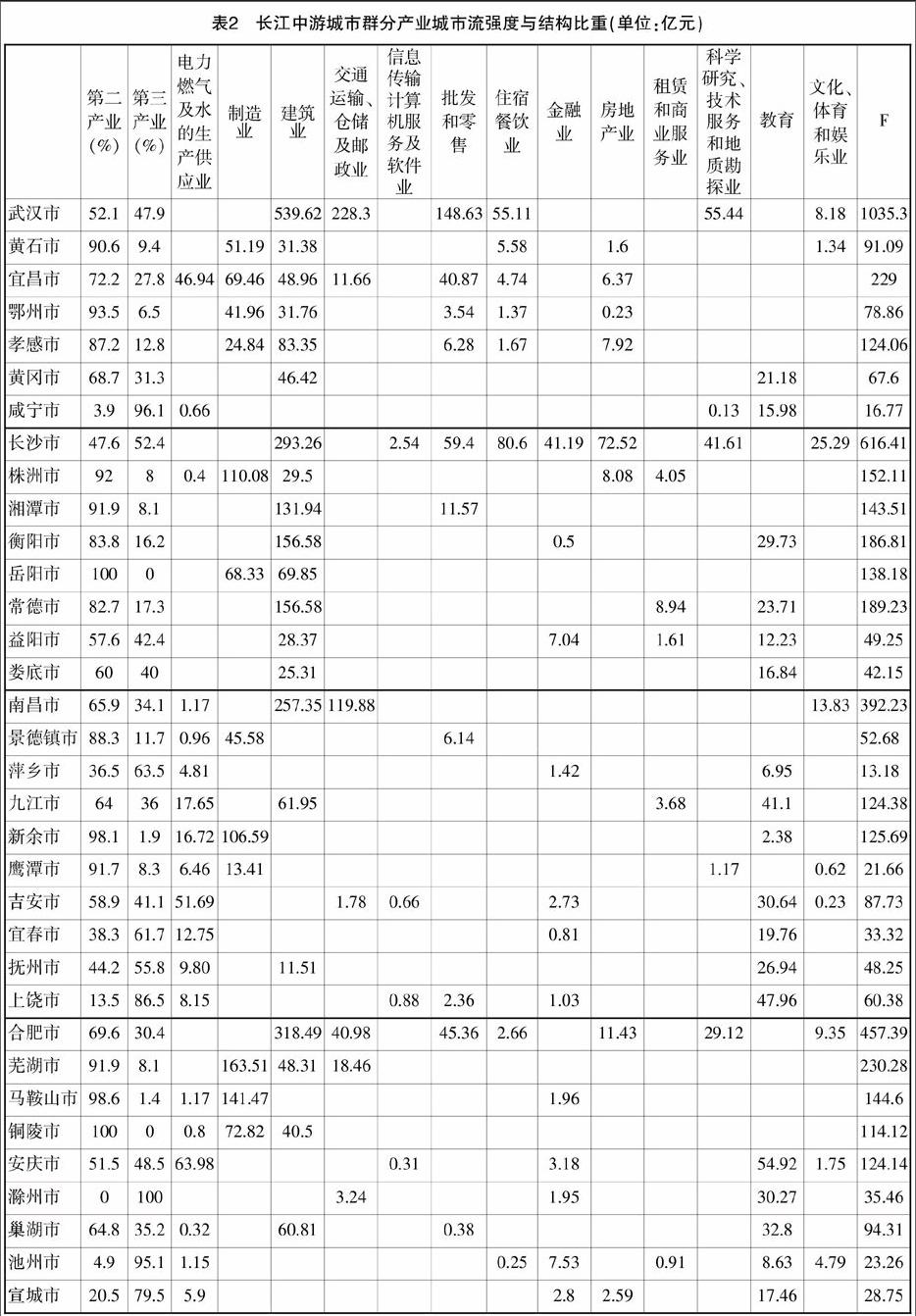

通过公式④-⑤,参考各省统计年鉴和《中国城市年鉴2011》中各市分产业GDP、单位从业人员等相关数据,计算各市分产业部门城市流强度值和结构比例汇总如表2所示:

由表2所反映的各市的城市流强度绝对值,将整个长江中游城市群的城市等级划分为五个层次。其中,武汉市作为群内唯一一个城市流强度超过1000亿元的城市,对于长江中游地区的经济贡献巨大,是整个区域城市体系中的中心城市。排名紧跟在后位于第二层次的区域次级中心城市分别是城市流强度在300亿元以上的长沙、合肥、南昌三市。城市流强度在150亿元至200亿元左右处在第三层次的地方中心城市有宜昌、株洲、衡阳、常德、芜湖五市。马鞍山、铜陵市、安庆市、九江市、新余市、孝感市、湘潭市、岳阳市这八个城市列于群内城市等级中的第四行列,其城市流强度在100亿元左右。除此之外,还有十七个城市处于城市等级体系的末端,城市流强度不足100亿元,这也进一步表明群内大部分城市的经济聚集辐射作用发挥十分有限,经济实力和城市间联系都需要进一步加强。

同时,对比四省内各市城市流水平发现,湖北省发展较不均衡。武汉市与省内其他城市存在较大的差距。除宜昌、孝感外,湖北省没有任何其他一市的城市流强度高于100亿元。其与位于第二位的宜昌市城市流强度比值接近于5。由此表明武汉市在现有阶段的经济活动互动中发挥了较强的聚集作用,形成了比较明显的吸管效应,但对周边城市的带动作用不足。相比之下,湖南、安徽、江西三省发展比较均衡,省会城市与省内城市流强度第二位城市的比值在1.9到3.2之间。株洲、常德、衡阳、芜湖、九江等市都展现出较高的集聚水平。但无论是省会城市还是省域副中心城市,江西省各市的集聚能力都弱于其他三省相应城市。endprint

在产业层面,进一步比较各市第二、三产业城市流的结构比例,归类整个长江中游城市群34个城市的产业集聚功能分类,主要包括四种:第一,集聚功能集中在第二产业,包括芜湖、马鞍山、铜陵、新余、鹰潭、黄石、鄂州、株洲、湘潭、岳阳。这十个城市第二产业城市流所占比重保持在90%以上,其主要为工业城市或者资源型城市,地区产业发展倚重于第二产业,产业间发展失衡。第二,集聚功能以第二产业为主,第三产业为辅,包括合肥、巢湖、南昌、景德镇、九江、宜昌、孝感、黄冈、衡阳、常德、娄底十一个城市。这类城市的建筑业部门均保持了较高的集聚效应,同时第三产业内也具备一些专业化部门。例如,合肥和宜昌的交通运输仓储业,批发和零售业,住宿餐饮业和房地产业均吸引了一定的“流”流入,但其第三产业城市流整体规模较小,大多数部门发展实力不足。第三,集聚功能集中在第三产业,包括滁州、池州、宣城、宜春、上饶、萍乡、咸宁。这类城市工业基础薄弱,制造业和建筑业城市流均为0,但其教育部门的城市流结构比均保持了较高的水平,主要由于这些地区集聚了较多师范类、职业技术类学院等高等教育机构,一定程度上吸引了周边人才资源的流入。第四,第二、三产业集聚功能较为均衡,包括安庆、吉安、抚州、武汉、长沙、益阳。这几市产业间城市流结构比重较为接近,但产业内各部门发展水平不一。除武汉,长沙第三产业内各部门城市流均匀分布外,其余各市第三产业对外聚集服务能力的发挥很大程度上仅依靠于单一部门。由此可见,目前长江中游城市群内绝大部分城市还处在依靠第二产业规模聚集拉动城市经济增长的阶段,少数城市第三产业具备一定集聚度,但基本限于传统生活性部门,产业发展高端化不足。

(三) 长江中游城市群城市流倾向度与辐射功能分析

参考各市分产业外向功能量和总外向功能量,结合各市分产业部门年末单位从业人数和总从业人数数值,综合计算各部门城市流倾向度汇总如表3所示:

通过纵向比较34个城市的整体城市流倾向度发现,长江中游城市群的城市流倾向度的结构并不合理,城市经济地位与综合对外辐射能力未形成相应匹配。武汉市作为群内城市流绝对规模最大的城市,其整体城市流倾向度低于鄂州、铜陵、孝感、芜湖四市,仅居第五位,说明其现阶段对外辐射功能发挥不足,需要进一步加强与其他城市的经济互动联系。鄂州,铜陵,孝感在城市流倾向度上表现出色,但其整体城市流强度值均未及武汉的二成,表明这四市目前经济实力不足,制约了其整体城市流规模的扩大。其他省会城市南昌,合肥,长沙分别占据总体城市流倾向度的第七位,第十位,第十五位,虽然较大的就业人口基数在一定程度上影响了其城市流倾向度的整体水平,但作为各省的龙头城市,有必要进一步提高综合服务能力以带动周边区域发展。整个长江中游城市群城市间城市流倾向度差异并不十分明显,但各市间城市流强度绝对值差距较大,显示出现阶段城市经济实力不足是影响城市经济辐射能力的主要因素。

进一步分产业比较城市流倾向度发现,长江中游城市群中首位城市流倾向度集中在第二产业部门的城市有19个,其中大部分城市相应部门的倾向度都在0.5以上,对外辐射能力较强;15个城市的首位城市流倾向度集中在第三产业部门,但除长沙,南昌,池州外,其他城市相关部门城市流倾向度水平整体不高,辐射效应并不显著。总体来看,大部分城市第二产业对外辐射功能强于第三产业,第三产业需要进一步延伸产业链,加快与周边地区的经济联系。

四、结论与建议

以上基于城市流的分析表明,目前长江中游城市群的城市集聚与辐射功能表现出以下几个特点:首先,与现有的国家中心城市相比,长江中游城市群中心城市的城市流规模偏小,集聚能力有待进一步提高。早在2006年,北京、天津两市城市流强度就已分别达到3069亿元和697亿元,而武汉现今尚未达北京4年前城市流强度的三分之一,副中心城市长沙,南昌,合肥也不及天津市。长江中游城市群呈现出“中心不强,副城乏力”的势态。因此,加快发展,尤其是中心城市的发展将是长江中游城市群未来长时间的主要任务。第二,中心城市的城市流强度与集聚能力远高于其他城市,但城市流倾向度与辐射带动功能不足,造成其他城市与中心城市的差距较大。其中,湖北省最为突出,其他三省相对均衡。因此,在加快中心城市发展的同时,需要加强城市间联系,使当前点轴式空间发展格局向网络化格局转变。第三,集聚与辐射功能集中在第二产业,第三产业发展不足。这一方面限制了城市乃至区域功能的提升,另一方面也不利于促进就业、提高劳动报酬、进一步扩大消费,和通过转变发展方式加快实现中部崛起。

在经济全球化和区域一体化的宏观背景下,鉴于长江中游城市群中心城市不强、辐射作用不明显、第三产业欠发达的现实,该区域需要进一步深化对外和对内开放,通过积极参与全球竞争,形成一体化市场,来发挥真正意义上的城市群效应。具体而言,一是要推动区域内国家中心城市建设,吸引全国乃至全球范围内资本和人才的聚集;二是要加强基础设施建设,建立综合交通网络;三是要构建区域间合作与补偿机制,实现优势互补、利益共享;四是要充分利用地区内工业基础和人力资本优势,大力发展以生产性服务业为代表的第三产业。通过更大范围的集聚和更大强度的带动,使长江中游城市群发展为优势突出、协同一体、竞争力强的区域经济体,从而推动整个长江经济带的转型升级,这将是具有重要理论和实践意义的课题。

参考文献:

[1]Hall Peter. Global City Regions in the Twenty-First Century,In Allen J,Scott (ed.),Global City-Regions:Trends,Theory,Policy[M]. New York: Oxford University Press,2001.

[2]Stewart J.Q.Demographic Gravitation:Evidence and Application[J].Sociometry,1948.endprint

[3]Harris C D.A Functional Classification of Cites in the United States[J].Geographical Review,1943,33(2):86-99.

[4]周一星.城市地理学[M].北京:商务印书馆,1995:360-361.

[5]王德忠,庄仁兴.区域经济联系定量分析初探——以上海与苏锡常地区经济联系为例[J]. 地理科学,1996(1):54-57.

[6]陈彦光,刘继生.基于引力模型的城市空间互相关和功率谱分析——引力模型的理论证明、函数推广及应用实例[J]. 地理研究,2002,21(6):1-11.

[7]李学鑫.基于产业分工的中原城市群经济联系研究[J].许昌学院学报,2009,28(2):132-134.

[8]江进德,赵雪雁,张方圆.安徽省合肥和芜湖市对外经济联系量与地缘经济关系匹配分析[J]. 长江流域资源与环境,2012(2):138-144.

[9]刘承良,丁明军,张贞冰,等.武汉都市圈城际联系通达性的测度与分析[J].地理科学进展,2007,26(6):97-108.

[10]李林,李树丞,叶文忠. 湖南省地缘经济关系评价及区域经济发展策略[J].湘潭大学自然科学学报,2001,23(2):117-120.

[11]陈子曦,万代军.“成渝经济区”区域经济联系实证研究——基于城市经济联系视角[J].经济问题,2011,(3):125-128.

[12]李一翔.论长江沿岸城市之间的金融联系[J]中国经济史研究,2002,(1):36-47.

[13]魏丁,孙林岩,何哲.中国三大区域制造业增长极互动关系研究[J].科技管理研究,2009(8):391-393.

[14]戴维·F·巴腾.网状城市群:都市圈的创新模式[J].城市观察,2009,1(1):41-50.

[15]朱英明,于念文. 沪宁杭城市密集区城市流研究[J].城市规划汇刊,2002,(1):31-33.

[16]姜博,修春亮,陈才.环渤海地区城市流强度动态分析[J].地域研究与开发,2008,27(3):12-15.

[17]卢婧,吴开,夏鑫.湖南“3+5”城市群城市流强度和结构分析的实证分析[J].现代物业(中旬刊),2010,9(6):120-122.

[18]叶磊,欧向军. 我国主要城市群的城市流的动态比较[J]. 城市发展研究,2012,19(6):6-11.

[19]中国城市规划设计研究院课题组.陇海—兰新地带城镇发展研究[M].北京:中国建筑工业出版社,1994:299-315.

(责任编辑 秋 妍)endprint