极富喜感的方言写作——论彭家煌小说《怂恿》

2014-05-19王中

王中

极富喜感的方言写作——论彭家煌小说《怂恿》

王中

(安徽师范大学 文学院,安徽 芜湖 241000)

作为20世纪20年代乡土小说的代表作品,《怂恿》开创了一种具有喜剧精神的乡土写作模式。同时也呈现了作者彭家煌对小说语言和文体的“有意”和有益的探索,昭示着一种新的写作方向与风格的诞生,即对“方言入文”的大胆尝试。

彭家煌;《怂恿》;方言;喜剧精神

彭家煌是一个被遗忘了的杰出的小说家,“是一个有成就的但在文学史上尚未得到应有的评价的作家”[1]59。他同鲁迅、张爱玲一样,是难得的一出手就已经成熟的小说家。彭家煌去世后,他的朋友曾这样称赞他:“彭君有那特出手腕的创制,较之欧洲各小国有名的风土作家并无逊色。”“如果家煌生在犹太、保加利亚、新希腊等国,他一定是个被国民重视的作家。”[2]162当代批评家刘纳也说:“假如他早一些开始创作,他也许会名重一时。但是,他1925年才发表作品。这时候,已经不像五四初期那么容易取得文学声名。假如他能多活些年,他会有远大的文学前程。但是,他不幸短命,竟死于35岁的人生鼎盛之年。他的创作生涯只有8年。”[3]272他的小说被归入乡土文学,但其异质性和先锋性被忽略了。

彭家煌是湘籍作家,除了写小说,他也写童话。小说方面,《Dismeryer先生》和《怂恿》分别代表了彭家煌小说写作的两种题材和两幅笔墨。这两篇小说发表的时间相隔不远,然而从立意到语言、从题材到形式都迥然不同。《Dismeryer先生》是非常出色的短篇小说,严家炎评价其用“细腻而带有嘲讽的笔法”去写知识分子、市民,其成就“不亚于叶绍钧和张天翼”,“二十年代写知识分子就能达到像他这种程度,这是不多的”[1]59。然而笔者以为,只有《怂恿》才是彭家煌独有的创制,它显示了彭家煌在小说语言与文体上的独出心裁。将《怂恿》与《Dismeryer先生》对比,可以看出前者的写法是有意为之,呈现了彭家煌对小说语言和文体的“有意”和有益的探索,也昭示着一种新的写作方向与风格的诞生,即对“方言入文”的大胆尝试。

方言作为一种独特的文学语言形式和民族共同语的有益补充,成为现代文学语言变革过程中必不可少的研究主题之一。同时,如何在文本中使用方言,使其既保留地方色彩和个性魅力,又能祛除阅读上的陌生与障碍,也就是说,如何融合方言土语,早日成就“文学的国语”和“国语的文学”,是每个新文学作家必须面临的问题。在20世纪20年代的乡土作家中,能够将方言灵活有效地融入而非“嵌入”叙述语言中的人,非彭家煌莫属,《怂恿》更是其方言写作的经典作品。

20世纪20年代乡土小说通常的写法是:景物描写(自然环境)+故事叙述(人物)+风俗点缀(文化色彩),很多优秀的乡土作品如鲁迅的《故乡》《祝福》、沈从文《边城》、萧红的《呼兰河传》都是这种套路。《怂恿》独辟蹊径,以语言(方言)取胜。在《怂恿》中,语言构成了一种叙事精神。从落笔开始,彭家煌就有意识地开创一种具有喜剧精神的乡土写作,这种喜剧精神来自于他对方言土语的选择。方言给小说文本增添的趣味和魅力,绝不是现成地存储在自然形态的方言中的,而是由作者对语言增删剔选的能力决定的。无论是叙述还是对话,彭家煌都远离了当时文坛流行的“新文艺腔”,也远离了乡土文学语言通常的毛病:方言与普通话、文言杂糅,语言不清澈、不统一。在方言的使用上,彭家煌做到了既不晦涩难懂也不应景使用。

《怂恿》起始就采用了一种很危险的、极能考验作家语言描摹能力的写法——描写人物对话。说它危险,是因为新文学初始的作家普遍不具备这样的能力,就连鲁迅也不例外,因此冒险采用这种写法很容易失败。更何况,一篇故事的开头是作者与读者订下的契约,对语言来说,它更像是一份合同,开始使用了这样的语言,出于文本一致的要求,后面就不能再更改了。因此文本开头的叙述方式确定了小说整体的语言风格,并基本明确了说话的腔调。

我们且来看看《怂恿》是如何开始的:

端阳节前半个月的一晚,裕丰的老板冯郁益跟店倌禧宝在店里对坐呷酒。

“郁益爹,旁大说:下仓坡东边政屏家有对肉猪,每只有百三十来往斤,我想明日去看看;端阳快了,肉是一定比客年销得多,十六七只猪怕还不肯。”禧宝抿了一口堆花(酒),在账台上抓了一把小花片(糖);向老板告了奋勇后,两只小花片接连飞进了口。

“嗯,你去看看,中意,就买来;把价钱讲好,留在那儿多喂几天更好,这里猪楼太小,雅难寻猪菜。”郁益安闲的说,忽然想起旧事,又懒洋洋的关照着:“你去了第一要过细些,莫手续不清,明日又来唱枷绊,翻门坎。他屋里的牛七是顶无聊的家伙,随是什么,爱寻缝眼的。”

“那怕什么,凡事离不了一个理,不违理,就是牛八雅奈我不何!”禧宝满不在乎。

对话是小说中最自然的部分,必须用日常生活中的言语,而要将平凡的话语调动得生动精彩,莫过于运用原汁原味的当地方言。于是整篇小说就在作者的家乡话中开场了。“堆花”“花片”如果不加注,很难让读者明白,所以作者加了括号来解释这两个特殊名词。既然在对话中大量使用了方言,叙述语言也难免要与之统一。因此,开头用“呷酒”而不用“喝酒”,就已经体现了作者的用心。此外叙述中还使用了不符合正规句法的方言文法,如“告了奋勇”“老弟毕过京师大学的业”等。这些不合规范而又独具生命力的方言文法根植于生活中:“这些语言放在文艺作品中,自有它们的不可忽视的力量,绝对不是任何其他语言可以代替的。是的,它们的确与正规文法不合,可是它们原本有自己的文法啊!你要用它,就得承认它的独立与自由,因为它自有它们的生命。假若你只采取它一两个现成的字,而不肯用它的文法,你就只能得到它的一点小零碎来作装饰,而得不到它的全部生命的力量。”[4]461从生活中找语言,语言就有了根;从字面上撷取语言,语言便成了点缀,不能一针见血地说到根儿上。

同时,用对话而不是用描述开头,也表明了作者的写作态度:隐藏在文本背后,不动声色地客观呈现,让人物用自己的言语确定身份、标识善恶。这种不介入的姿态,以及相对冷静的叙述口吻,在20年代乡土小说中是非常少见的。彭家煌专营于语言的刻画而非意旨的传达,使得《怂恿》过滤了乡土写作中的意识形态目的,这有声有色的闲谈不过是还原了民间的“戏谑”精神。另外,以对话开头,看似闲笔,实则从小说文体上来说是极为精要的写法:在家常闲话中,有意无意地透露出小说诸多重要讯息,如小说的主要人物和矛盾的契机。小说中挑起事端、引发风波的重要人物牛八,就在裕丰酒店老板郁益安闲的、懒洋洋的关照中出场了,而舌尖嘴利、八面玲珑的店倌禧宝“满不在乎”的样子,就已引起了有一定阅读经历的读者的警惕:故事绝没有这么简单,危机与矛盾就隐伏在这里。果然,后文的喧嚣(牛八的挑唆、二娘子的上吊、二娘子娘家人的打闹等)与开头的闲逸形成了一个“反转”。彭家煌的短篇小说几乎每篇都有一个反转,这反转不大,也不复杂,因此彭氏的小说显得格局较小,但充满了俗世的闹腾和乐趣,并由之产生了独特的彭氏戏谑精神。

除以对话开头外,《怂恿》还将人物口语与叙述语言完美融合,形成了一种独特的叙述腔调。作者不仅以方言来构织人物对话,还以方言来描绘人物、叙述故事。通常情况下,作家写对话用口语是很自然的事,但描写时用口语就困难了,它涉及作家使用和创造语言的能力。《怂恿》中对牛七这个人物的描写,用的是极为生动的方言口语:

他不屑靠“贡士”在外赚衣食,只努力在乡下经营:打官司喽,跟人抬杠喽,称长鼻子喽,闹得呵喝西天,名闻四海。他雅喂过蚕,熬过酒,但都是冒得一眼经验,凭着一鼓蛮劲去乱ㄍ幺,每年总是亏大本,没得“打官司”,“抬杠”那样的成绩好。他的身胚很高大,大肚皮水牛一般的,在文质彬彬的兄弟里,他真是走了种的蛮……横冲直撞,那里找得到对手;牛眼睛钉住了谁,谁就得小心些;若不幸闯在他手里,就同黏了油漆样,弄不清爽。他那黑漆的脸又油晃晃的,顾名思义,雅有尊他“油漆”的。

彭家煌喜欢用排比句描绘人物,但若不使用生动的方言,这种方式就显得很呆板。彭家煌的另一篇乡土小说《喜讯》,对落魄地主拔老爹的刻画也用了多个排比句,但两者对比就可以觉出后者因少了活泼泼的方言口语总觉得少些味道。可以说《怂恿》对人物的描写,堪称现代乡土文学的经典,而这种圆熟的人物刻画,得益于彭家煌对方言土语的心领神会。例如对禧宝的描写,一句话一个词就勾勒了人物的灵魂:“他人和气倒还在次,唯一他那嘴啊,随便放句什么屁,都象麻辣子鸡样塞在人家口里,又厉害,又讨人欢喜。”“麻辣子鸡”是有名的湘菜,辣得厉害是不用说,可是塞在嘴里却能“讨人喜欢”就只能是对湖南人而言了。短短一句话,就把一个能说会道,对上能逢迎,对下能算计的堂倌形象描绘出来了。这与动辄以阶级论善恶、以价值判高下的人物描写方法实在要高明得多,在这一点上,彭家煌是一个很超前的作家。

在对话和叙述语言中大量使用方言和方言文法,使《怂恿》呈现了一种超前的方言写作理念,开创了一种从未有过的乡土小说写作形式。同时,一些方言惯用语的重复使用,也为文本提供了地域性的标识,如在《怂恿》中,“雅”字共使用了38次。试举几例:

二哥雪河而且是牛七顶怕的,而且他家里雅有人挂过“举人”匾;尤其雪河为人刚直,发起脾气来,连年尊派大的活祖宗雅骂的。

寒家就是死截人毛种,雅要跟他俚拚一下子的……那末,政屏吃了亏,雅就不是蒋府上各位老爷的光彩。

这没出息的杂种,我料他跳起脚雅屙不出三尺高的尿。

蒋家村的人雅真是些饭桶,来了这么好几十条,没得一条中用的……政屏,我的话你是不肯听的,事情闹到收不了场,你雅不能怪我,时候不早啦,我是要少陪!

在湖南方言中,“雅”是“也”的意思,表示同样、并且或转折,小说中的“雅”多用于对话中。用“雅”而不用“也”,是作者刻意表现出的对话语声音形象的敏感。以音取意,忠实地呈现方言的独特语音所流露出的韵味与神采,使小说语言获得了一种“听”的效果。这种语言运用上的自觉和创新意识,在彭家煌别的小说中逐渐减少了。除了《怂恿》,彭家煌没有在别的小说中用“雅”代替“也”。

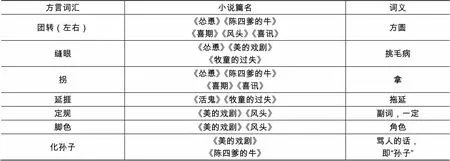

此外还有一些具有地域特色的方言词汇,如“伢子”“团转”“缝眼”和以“子”为词尾的词。“伢子”通常指男性的命名,有雪何伢子、原拔伢子等;以“子”为词尾的词,如亮壳子、蛆婆子、牛子、学生子等,这里的“子”有“小”的意思。在彭家煌小说中,方言词汇的使用情况及词义如表1所示。

表1 彭家煌小说方言词汇的使用情况及词义

此外,在《怂恿》中还有“他俚”“我俚”这样的用语。“他俚”“我俚”是吴方言,可见《怂恿》的方言构成比较复杂,并不是单纯的湖南话,这与作者自身复杂的语言背景有关。彭家煌1925年与孙珊馨结婚后,就定居上海,1932年又曾短暂地去宁波生活过十来个月,此后又回上海,直至去世,所以他笔下出现吴方言也并不奇怪。彭家煌是个非常善于记录描摹方言方音的作家,如发表于1933年7月的《隔壁人家》,写的就是发生在上海“亭子间”的故事。两对夫妇相邻而居,“我”和另一家丈夫都常晚归。“我”晚归后听着间壁的詈骂声,“当我正听得入神的时候,忽然我的头发被人拉住了……”接着是同样的一串骂声,“我想到隔壁亭子间里的朋友一定和我一样,因为我始终就没有听到他一点声音。”小说就这样戛然而止。小说虽然短,却写得非常精彩,读来意趣盎然,正是“近乎无事”的喜剧。而这种喜感除了彭氏小说常有的“反转”外,还得益于作者对上海话的灵活使用。在小说中,隔壁那家女人想必是上海本地人,因此叫骂都用上海方言:

喂,我问你,我问你,你借铜钿,借铜钿,铜钿在哪里?赶快给我拿出来,死人!

噢,你整天整天在外头白相,你让我们娘娘崽崽在家里吃粥汤,你是人!你是人!猪猡胚,烂污胚。有本事死到外头去好咧,一辈子不要回来好咧!

这种男人,哼,我才看见过,本事末呒没,铜钿末,赚勿来!还假痴假呆说有地方借,有地方借,借到半夜,你借到几何啦?

死人,你拿来,你不拿来吗?好,好,我要看看你的本事,这日脚我不要过了……

因此,考察作家的方言写作,除了他的家乡方言之外,还要考察他长期居住地的方言,以及他长期接触的家人的语言面貌等。小说作者自身所掌握的语言种类某种程度上决定了小说的语言成分。

综上所述,彭家煌与其他乡土小说家的区别就在于:以鲁迅、周作人为首的乡土小说家,向我们呈现的是乡间的风物及作家的意旨,无论这意旨是“启蒙”还是“田园梦”;而彭家煌赐予读者的是一种文字的力,这力来自于他独有的表达方式,既像民谣一般充满乡间谐趣、泥土风味、自然情调,又删去了民谣用语形式上的简单、直白与粗俗。他撷取了方言中的有效词汇,沿用了当地口语中的部分语法,又在篇章结构上显示了一个受过新文化运动熏陶的现代小说家的匠心。

赵景深曾在《彭家煌印象》一文中描绘了这位作家:“我提起他,就想起一张晦暗的脸,口唇略下垂,头发是乱蓬蓬的,或者一顶旧草帽盖着头……他走路和说话都很迟慢,没有一些儿活泼的气氛;即使是微笑,常也带着忧愁,大约他受生活的压榨过苦了吧?”[5]267黎锦明也说他是一位“外貌像庞统的人,非常沉着——毋宁说是拘谨,说的话没有趣味,而不时露一点苦笑”[2]158。就是这样一位作家,外表毫无喜感,一生为生活所困,几乎静而无闻,但“在一切曾执笔为文的人们中,是一个最正派,和气,没有夸诞、虚伪的人之一”。[2]158也正是这样一个看起来刻板、愁苦的作家,却营造了20世纪20年代乡土小说中最具有喜剧精神的小说。今天看来,《怂恿》是彭家煌最好的作品,也是乡土文学中以“方言入文”最好的代表作。然而,彭家煌没有沿着他开创的道路走下去,也无人呼应。黎锦明在悼念彭家煌的文章末尾呼吁:“我愿有其他的永隽文字,来发觉他的那些更优美的部分。”[2]160笔者愿以这篇小文,来呼应黎君并向彭家煌遥遥致敬。

[1] 严家炎.中国现代小说流派史[M].北京:人民文学出版社,1995.

[2] 黎君亮.纪念彭家煌君[G]//王晓明.文学研究会评论资料选:下.上海:华东师范大学出版社,1992.

[3] 刘纳.从五四走来:刘纳学术随笔自选集[M].福州:福建教育出版社,2000.

[4] 老舍.我的“话”[M]//老舍文集:十五卷.北京:人民文学出版社,1995.

[5] 赵景深.我与文坛[M].上海:上海古籍出版社,1999.

〔责任编辑 杨宁〕

2014-05-07

2008年国家社科基金青年项目(08CZW032)

王中(1978―),女,安徽无为人,副教授,博士。

I207.42

A

1006−5261(2014)04−0090−03