借力地方文化产业发展 增添地方高校办学特色

2014-05-18朱凌云

刘 栋,朱凌云,李 梅

1.淮北职业技术学院学报编辑部,安徽淮北,235000;2.淮北职业技术学院教务处,安徽淮北,235000;3.淮北职业技术学院工艺美术系,安徽淮北,235000

皖北大力发展文化产业,是转变发展方式、加速崛起的一个重要选择。皖北各地市充分发挥其历史文化资源丰富、遗址众多的比较优势,构建皖北历史文化旅游圈、中医药文化、花鼓灯表演等特色文化产业,推动形成有特色的皖北文化产业带。皖北文化产业发展已经驶入快车道。

1 深厚的文化底蕴,催发皖北文化产业勃发生机

皖北六市占全省37.7%的国土和53.3%的人口。为了进一步促进经济发展,响应国家转变经济发展方式的号召,紧紧抓住皖北六市被纳入《中原经济区规划》的大好机遇,提出“华夏历史文明传承创新区”的战略定位,依托皖北丰富的历史文化资源,突出楚汉文化、魏晋文化、道家文化、中医药文化等特色和重点,大力发展文化产业,促进皖北发展方式的大转变。

1.1 珠城蚌埠,熠熠生辉

蚌埠为淮河流域水陆交通与物资集散中心,蚌埠港为千里淮河第一大港。土特产有怀远石榴、五河螃蟹等;民间艺术有泗州戏(拉魂腔)、花鼓灯、微雕、玉雕、通草画等;名胜古迹有曹操屯军之地的曹山,明朝东瓯王汤和之墓(国家级保护文物),怀远境内隔河相对的荆、涂二山(第四纪冰川遗物),大禹治水之地的涂山等。

近年来,蚌埠市积极推动文化产业发展,提出“一轴贯穿、两核闪耀、三圈环拱、四片联动”的文化产业发展总体规划,确立了“到2020年底,把蚌埠建设成为皖北文化产业兴起的领路人、‘泛长三角’文化产业重要基地、全国文化产业典型示范城市”的宏伟目标。坚持文化品牌为载体,立足本地文化资源优势,培育品牌文化团队,兴建品牌文化项目,积极打造享誉海内外的“三个精品”,即文化旅游精品、文化艺术精品和文博会展精品。多个项目申报了国家及世界文化遗产。中国花鼓灯歌舞节唱出最炫民族风,安徽玉器奇石古玩盆景博览会商客如织,安徽省花卉博览会争奇斗艳,形成了一大批初具规模的文化产品品牌、文化园区品牌、特色艺术品牌、文化服务品牌。

2012年,蚌埠市确定26个项目进入“蚌埠市文化产业招商项目库”,项目投资总额237.41亿元人民币,比2011年增加112.3亿元,增长89.76%。其中,投资总额超过亿元的项目有18个,超过10亿元的有9个[1]。2013年,继续推介大禹文化旅游中心区建设项目、五河县沱湖湿地风景区项目、垓下遗址旅游风景区项目、双墩文化遗址公园项目以及蚌埠日报社印务中心项目等14个项目,新增推介 “中国花鼓灯第一村”花鼓灯原生态旅游基地民俗馆建设项目、禹墟遗址历史旅游综合项目、中华玉苑——中国玉器艺术创作园区项目等12个项目。

1.2 煤城淮北,城市转型的光辉典范

淮北市是一座历史悠久的大型煤炭城市,伴随煤炭资源的逐渐枯竭,城市转型成为淮北市实现可持续发展的唯一出路。淮北市深挖地方文化资源,全力打造特色文化品牌。以红色文化和历史文化相结合、以创意与产品相结合、以企业与酒文化相结合的濉溪、烈山、口子三大文化产业园区初见雏形;围绕市场需求,加强深度开发,中国结、剪纸、书画、金丝贴等文化产品销量逐年增大,洪庄文化产业园生产的中国结和剪纸作品入选上海世博会,并被选为国礼走向世界。

淮北市还特别注重文化与旅游相结合。塔山石榴旅游文化节、临涣古城民俗文化节等一批重大节庆文化活动呈现出鲜明地方特色,临涣古城景区旅游开发、淮海战役红色旅游等一批文化产业项目各具特色。隋唐运河柳孜国家考古遗址公园展示了真实的隋唐运河文化,并极富创意地在隋唐运河文化博览园设立模拟考古现场,在遗址核心区设立考古体验区。以柳孜国家考古遗址公园为基点,统一筹划和布局,打造独具特色的安徽隋唐运河文化遗址考古游览专线,带动了食、住、行、游、购、娱一应俱全的文化旅游产业带繁荣发展。

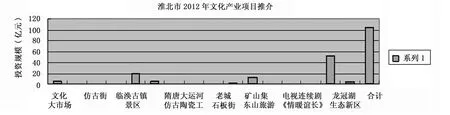

淮北市实施项目带动战略,加大文化招商引资力度,投资近80亿元建成了国购汽车主题综合体、南湖光影文化传播基地和淮北市青少年活动示范基地三大项目。仅2012年文化产业项目招商引资就接近120亿元(图1)[2]。其中包括淮北汉画像石博物馆和美术馆项目、临涣古镇景区开发项目、隋唐大运河仿古陶瓷工艺厂、老城石板街开发项目、淮海战役红色旅游项目、矿山集东山旅游项目等一批独具地方特色文化产业项目。文化产业已经逐渐成为淮北市经济发展新的增长点。

图1 淮北市2012年文化产业项目推介

1.3 古老的亳州,钟灵毓秀

亳州自商汤王定都,至今已有3700多年的历史,它孕育了一代又一代先辈圣贤,道家鼻祖老子、一代圣哲庄子、魏武帝曹操、神医华佗都是这块蕴才积盛之地的骄子。这块古老而又神奇的土地遍布珍贵的文化遗迹,盛开着斑斓的艺术奇葩:集砖雕木雕而闻名于世的花戏楼、被誉为“地下长城”的曹操地下运兵道、有庙祠完整古朴典雅的华祖庵,文化古迹950余处,其中国家级文物保护单位5处,省级文物保护单位18处。华佗首创的五禽戏、全国非物质文化遗产二夹弦常演不衰,历久弥新。

亳州文化旅游产业蕴藏着无限的生机与活力。2009年,亳州市委、市政府正式将文化旅游产业列为五大支柱产业之一,相继编制了《亳州旅游发展总体规划》《亳州文化旅游发展三年行动计划》《中华药都·养生亳州行动计划》《亳州市文化体制改革和发展“十二五”规划纲要》《亳州旅游发展“十二五”规划纲要》,确立了“天下道源、曹操故里、中华药都、养生亳州”的文化旅游发展主题形象定位。

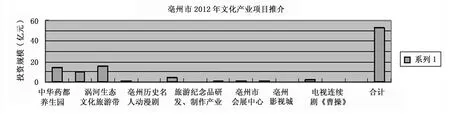

亳州市把美好的规划落实到一个个项目之中,仅2013年文化产业项目投资就达50多亿元(见图2),其中包括投资15亿元的中华药都养生园、投资约10亿元的亳州大寺生态旅游度假村、投资16亿元的涡河生态文化旅游带、投资4.5亿元的亳州市动漫产业园、投资2亿元的曹氏宗族墓群遗址公园(一期)、投资1.5亿元的亳州市会展中心、投资6 000万元的亳州市非物质文化遗产博物馆等[3]。

图2 亳州市2012年文化产业项目推介

2 借力皖北文化产业发展,增添地方高校办学特色

皖北文化产业发展已经风生水起,皖北各地方高校应紧紧抓住这个难得的机遇,把学校发展与地方经济发展紧密结合起来,办出地方高校的特色。

2.1 以服务皖北文化产业为导向,确立特色人才培养目标和人才培养方案

国家“十二五”规划纲要对地方高等教育发展提出了新的要求,地方高校要承担起转变经济发展方式所需人才培养的历史重任。教育部《关于推进高等职业教育改革创新 引领职业教育科学发展的若干意见》中提出,地方高校“必须准确把握定位和发展方向,自觉承担起服务经济发展方式转变和现代产业体系建设的时代责任,主动适应区域经济社会发展需要,培养数量充足、结构合理的高端技能型专门人才,在促进就业、改善民生方面以及在全面建设小康社会的历史进程中发挥不可替代的作用”。文件明确要求地方高校应准确定位,把握服务经济发展方式转变的大方向,并为产业体系建设培养高端技能型专门人才。“高端技能型专门人才”的新提法,比过去 “培养高素质技能型人才”的高职高专的人才培养目标更高、更具体。这就是说,不仅要培养学生的高素质,还要求培养学生的高端技能。皖北地方高校能否适应经济发展方式的转变,培养出合格人才,关键在于是否能够制定出有特色的人才培养目标和有成效的人才培养方案。文化产业涵盖面广,各地又有各地的特点,如果人才培养目标和人才培养方案不能根据地方文化产业的特点来制定,培养的学生只能是“大路货”“万精油”,不可能成为地方文化产业发展需要的人才。

2.2 以争取地方政府就业政策支持为支撑点,吸引生源

文化产业发展离不开人才支持,良好的就业政策不仅可以促进经济发展,也是高校办学所必须的条件。入口旺,出口畅。只有坚持以就业为导向,解除学生的后顾之忧,才能吸引学生踊跃报考当地学校。如果没有就业政策的保障,地方高校就无法与信息畅通、就业机会多的大城市或发达地区高校竞争,服务地方经济发展也就只能是地方高校一厢情愿的口号。当然,并不是地方政府不愿意接收学生到本地区就业,而是在市场经济条件下,劳动合同似乎只是求职者与企业双方的事情,政府只是无关紧要的第三者,一旦出来讲话,就要以增加财政负担为代价。其实并非如此,试想:政府支持地方办学没少花钱,政府支持本地企业发展也没少花钱,如果把这些钱中的一部分花在吸收学生到本地区就业的形式上,就不难找到支持学生就业和企业吸引人才的具体政策和卓有成效的措施。

2.3 紧扣皖北文化产业发展主题,举办特色专业

目前,很多高校根据所谓的市场需求,面向全国,特别是沿海发达城市来搞专业建设,造成专业类别多,杂而乱,不仅毫无成效,更无特色可言。

文化产业在皖北已经成为支柱性产业,地方高校有责任为区域内文化产业发展培养高端技能型人才。一方面高校要完善相关专业建设对地方文化产业需求的应对机制,另一方面还要建立适应地方文化产业需求变化的随动机制。其一,要根据皖北文化产业集群建立专业框架,强化文化产业相关专业的整合,提高人才培养目标的针对性和个性化。其二,在专业建设和人才培养方面,要坚持“有所为”和“有所不为”,不能盲目求大求全,要瞄准地方的特殊需求,集中有限资源,力争在人才的能力体系和知识结构的某些方面有所突破,创造品牌,形成特色。其三,要遵循“发展需要驱动”规则,根据皖北文化产业发展的需要和学生个人需要来设置专业,确定教学内容,并能根据这些需要的变化,及时设置新专业,淘汰老专业,更新教学内容。其四,要充分发掘和利用皖北地方特有的办学资源和条件,如合作办学条件、实习实训条件等,要充分认识到皖北地区与东南沿海地区和其他发达城市的差距,有选择、有重点地开展专业建设,这是地方高校办出特色的立足点。其五,要加强骨干教师对皖北文化产业的体验。教师是教学方案的实施者,如果他们不了解当地文化产业发展状况和需要,培养适应当地社会经济发展需要的人才就只能是一句空话。因此,有特色的专业建设的首要任务就是教师队伍建设。

2.4 以课程改革为重点,确保专业人才培养特色

课程改革是人才培养的落脚点,符合文化产业发展需要的高端技能型专门人才的培养,最终要依靠成功的课程改革来实现。首先,课程设置要有特色。目前,很多院校相同专业课程设置互相模仿,大同小异,缺乏严格论证,职业岗位针对性不强,课程设置主线不突出,面宽而不精。只有针对地方文化产业的特色来进行课程设置,才能突出毕业生的职业针对性和岗位适应性,才能真正办出地方高等教育的特色,培养出合格的高端技能型人才。其次,理论教学要适度。虽然课程改革的口号喊了很多年,但是“三段式”的课程内容结构模式依然存在,究其原因,一方面在于理论教学易操作,好管理,成本低;另一方面在于理论课教师习惯于“满堂灌”式的教学方式,学时与利益挂钩,压缩理论课学时会遇到重重阻力。高职院校理论教学早就倡导以“必须、够用”为度,但是,很少有学校真正在“必须”上下功夫,如果不知道什么是“必须”,就很难把握“够用”这个“度”。因此,重构课程内容组织模式,寻求颠覆性的革新,必须依据产业特点和岗位需要。就地方文化产业而言,要把地方文化产业的有关内容写进教材,而不是只讲一般原则和一般方法。最后,实践教学要有针对性。目前,很多高职院校所谓的实践教学,特别是最后一年的毕业实习基本上就是学生的找工作演习,学生自由地到发达地区寻找不相干的企业在不相干的岗位,干不相干的工作,即使这也是“实践”,但绝不是“实践教学”。实践教学是整个教学环节中最重要的部分,有针对性的实践企业,有针对性的岗位,有针对性的实践内容,有针对性的能力培养是实践教学的本质特征,离开这一本质特征,实践教学就毫无意义。因此,培养服务皖北文化产业发展需要的高端技能型人才,必须把学生放到皖北地区相关文化产业中去锻炼,去学习,去认识,去体验。

3 结束语

高校生源危机日趋加大已是不争的事实[4],导致“招生难”的原因有很多方面,但最根本的原因在于办学模式同质化、专业设置简单雷同,在生源竞争激烈的形势下,缺乏差异性竞争。地方高校本来具有鲜明的行业特点和突出的行业优势,但在发展过程中,有些学校盲目追求规模扩张,不管有没有教学资源,不管是否偏离办学特色,什么专业都开,其结果造成千校一面的现状。尤其可怕的是,很多高校形成了招生难与特色办学尖锐对立的矛盾,越是招生难,越是普遍“撒网”,想方设法开设各类专业,把特色办学丢于脑后;越是不注重特色办学,越是招生难,陷于恶性循环的怪圈,难以自拔。

服务地方经济发展既是高校的神圣使命,也是形成自身办学特色、谋求生存与发展的必由之路。皖北地区高校在服务区域文化产业发展方面缺少有效的探索与实践,专业结构与区域文化产业不能有效对接、服务能力与文化产业需求不协调,致使多数学校生源紧张,面临生存危机。因此,皖北地方高校必须抓住文化产业大发展的良好机遇,加强针对文化产业应用方面的研究,从提高服务能力、凝练办学特色入手,探索服务区域文化产业发展的方式与途径。

[1]叶琦,晏利锋.蚌埠市发展文化产业:逐梦“朝阳”[EB/OL].[2013-12-03].http://ah.anhuinews.com

[2]淮北市文化产业发展概述[EB/OL].[2013-11-4].http://www.hbnews.net/zt/whcy/cyyw/630204.shtml

[3]亳州文化旅游局.亳州市文化旅游招商手册[EB/OL].[2013-11-16].http://www.bzly.gov.cn/index.php/page-33-1583.html

[4]新华社.高职院校遇“生源危机”之困[EB/OL].[2013-11-16].http://www.caigou.com.cn/News/Detail/108503.shtml (责任编辑:刘小阳)