常规电生理标测射频导管消融术治疗局灶性右心房房性心动过速的观察

2014-05-18代治国胡迎富陈亚锋王晓琴邓长金

代治国 胡迎富 陈亚锋 金 红 王晓琴 邓长金

(荆门市一人民医院心血管内科,湖北 荆门 448000)

常规电生理标测射频导管消融术治疗局灶性右心房房性心动过速的观察

代治国 胡迎富 陈亚锋 金 红 王晓琴 邓长金

(荆门市一人民医院心血管内科,湖北 荆门 448000)

目的探讨常规电生理标测局灶性右心房房性心动过速行射频导管消融术(RFCA)治疗的效果。方法收集2012年1月至2013年10月,我院收治的RFCA局灶性右心房房速患者30例,随机分为A组和B组,A组于常规行X线电生理标测,B组以Carto系统标测。结果A组即时成功率为86.7%,B组为93.3%,两组即时成功率无明显差异(P>0.05);两组的放电次数、标测时间、成功消融靶点处的AP间期以及术后复发率均无明显差异(P>0.05),B组的X线曝光时间较A组明显缩短(P<0.05);两组均未见严重并发症。结论常规电生理标测与Carto标测局灶性右心房房性心动过速行RFCA治疗均安全可靠,成功率较高,但Carto标测的X线曝光时间更短,应根据临床实际合理选择标测方式。

房性心动过速;导管消融术;电生理标测

房性心动过速(房速)的靶点标测方法较多,最早应用的有激动标测法、隐匿性拖带标测法以及起搏激动顺序标测法等,但这些方法均需要在X线曝光以及X线影像解剖相结合的情况下进行消融靶点选择,消融过程以及曝光时间较长[1]。近年来,随着医学电生理技术的不断发展,射频导管消融术(RFCA)对房性心动过速的根治成功率逐渐上升。临床研究发现,常规电生理标测以及三维电解剖标测系统(Carto)标测行RFCA可使大部分的右心房房速得以治愈[2]。但关于两种标测方法的效果,目前尚无定论。本研究对比分析了常规电生理标测与Carto标测RFCA治疗局灶性右心房房速的疗效,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集2012年1月至2013年10月,我院收治的局灶性右心房房速患者30例,其中,男21例,女9例,年龄22~69岁,平均为(37.1± 24.6)岁;27例为阵发性房速,3例为慢性房速;2例合并高血压心脏病,4例合并冠状动脉粥样硬化性心脏病,其余患者均无明显的器质性心脏病;病程2~14个月,平均为(5.6±3.1)个月。患者随机分为A组和B组,各15例,两组一般资料无显著差异(P>0.05)。

1.2 方法

患者术前均停止应用抗心律失常药物至少5个半衰期。A组于常规X线下进行电生理标测,B组以Carto系统标测。其中,A组的房速标测靶点采用激动标测法与隐匿性拖带相结合法进行标测,导管放置以及常规电生理检查过程均按照临床常规进行。B组Carto系统的设置按照常规标准,对于局灶性房速,“热点”标测法对局灶性房速进行标测,即消融靶点选择在激动图上出现最早的激动点。消融温度均为50~60 ℃,进行点状消融5~10 s终止表示靶点有效,予以巩固放点40~60 s,然后进行加强放电。在消融成功以后,继续观察30 min,如经异丙肾上腺素试验以及电生理检查显示房速不再诱发则作为终点。

1.3 观察指标

观察并记录两组的即时成功率、放电次数、标测时间、成功消融靶点处的AP间期、X线曝光时间、术中及术后并发症、复发率等。

1.4 统计学分析

数据以SPSS18.0软件分析,以(x¯±s)表示计量资料,比较经t检验;以率(%)表示计数资料,比较经χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 电生理检查结果

本组30例患者经电生理检查心室均为诱发出房速,7例确定为自律性房速,其中,2例为冠状动脉粥样硬化性心脏病,2例为高血压心脏病;另23例患者属于非自律性房速。A组13例(86.7%)消融即时成功,2例消融失败,B组14例(93.3%)即刻成功,1例消融失败,两组即时成功率无明显差异(P>0.05)。

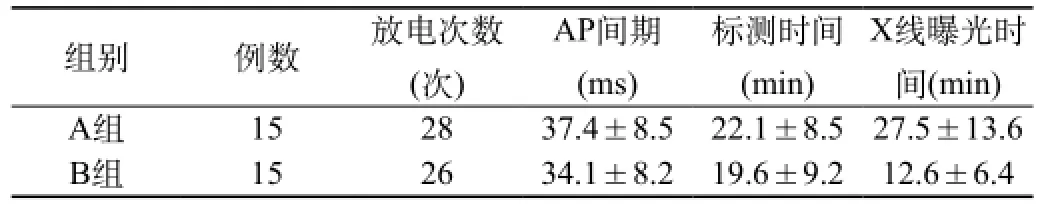

2.2 两组标测指标比较

两组的放电次数、标测时间以及成功消融靶点处的AP间期均无明显差异(P>0.05),但B组的X线曝光时间较A组明显缩短(P<0.05),见表1。

表1 两组标测指标比较

表1 两组标测指标比较

2.3 并发症及随访结果

两组患者手术过程中及术后均无房室传导阻滞以及心包填塞等严重并发症发生。经随访6~24个月显示,A组有1例复发,经再次消融治疗后成功,B组无复发病例,两组复发率无明显差异(P>0.05)。

3 讨 论

局灶性房速主要是指电激动源自心房的某局部区域,并且传导至周围心房组织所致房速。临床研究认为,其发病机制主要是自律性增高、局部微折返以及促发活动等。采用药物治疗据造型房速往往难以取得满意疗效,且大部分抗心律失常药物具有不良反应[3]。近年来,随着射频消融技术的发展,RFCA已成为临床治疗局灶性房速的首选术式。在手术中,房速起源点的准确判断直接决定者RFCA的治疗效果,故在术前应充分分析其心电图表现,并对左右心房的房速进行初筛。近年来,Carto标测系统在临床中广泛应用,常规电生理标测逐渐被取代。因常规电生理标测需要将起搏标测与激动标测结合以指导靶点定位及消融,移动消融导管时必须在X线透视下进行,术中需要对透视角度进行反复调整,以寻找最佳的射频消融部位,导致其X线曝光时间显著延长[4]。本研究结果亦显示,A组的X线曝光时间明显长于B组。因根据心电图所导联的P波形态定位房速起源存在较大的误差,尤其是对于解剖结构较为接近的部位,例如左右心房间隔等,但其操作较为简便,临床应用较为广泛[5]。局灶性房速的激动起源多位于右心房,故按照房速激动顺序标测法标测右心房普通房速靶点,能够在较短的X线曝光手术时间内完成,并可提高即时成功率,并可降低复发率[3]。本研究应用传统标测法进行标测,即在患者发作心动过速时,以两根普通消融导管进行交替标测,以找出最早的激动点,即时成功率达86.7%,与B组的93.3%并无明显差异(P>0.05)。此外,A组的放电次数、标测时间、成功消融靶点处的AP间期以及随访复发率与B组比较并无明显差异(P>0.05)。故认为在Carto系统广泛应用于临床的今天,在局灶性右心房房速的RFCA治疗中,行常规电生理标测仍具有重要意义,其能够有效简化手术操作程序,从而节约医疗资源。此外,患者的耐受性较好,术后复发率较低,手术风险较小,且其术医疗费用较Carto标测RFCA治疗更为便宜,具有一定的应用价值。不可忽视的是,常规电生理标测局灶性右心房房速的成功率以及手术时间除了与心动过速起源点有关外,还依赖术者的操作技巧及熟练程度[5]。

综上所述,常规电生理标测RFCA治疗局灶性右心房房性心动过速虽然X线曝光时间长于Carto标测系统,但其在放电次数、标测时间、即时成功率以及术后复发率方面并无明显差异,且治疗费用更低廉。故认为在熟练掌握导管操作技巧以及心脏解剖结构的基础上,对局灶性右心房房性心动过速实施常规电生理标测RFCA治疗安全可靠,价格便宜,成功率较好,具有一定的临床应用价值。

[1] 施海峰,刘旭,王新华,等.三维标测系统指导下射频消融局灶性房性心动过速47例临床评价[J].国际心血管病杂志,2008,35(1):51-55.

[2] 夏野,居维竹,陈明龙,等.射频消融局灶性房性心动过速患者的解剖分布及长期随访[J].中华心血管病杂志,2012,40(3):231-236.

[3] 周益锋,王勇,曾玉杰,等.无冠窦起源房性心动过速的电生理特点及射频消融治疗五例分析[J].中国心血管杂志,2010,15(3):196-198.

[4] Chik WW,Barry MA,Malchano Z,et al.In vivo evaluation of virtual electrode mapping and ablation utilizing a direct endocardial visualization ablation catheter[J].J Cardiovasc Electrophysiol,2012,2 3(1):88-95.

[5] Abdelwahab A,Gardner MJ,Basta MN,et al.A technique for the rapid diagnosis of wide complex tachycardia with 1:1 AV relationship in the electrophysiology laboratory[J].PACE,2009,32(4):475-483.

R541.7+<1 文献标识码:B class="emphasis_bold">1 文献标识码:B 文章编号:1671-8194(2014)24-0121-021 文献标识码:B

1671-8194(2014)24-0121-02

B 文章编号:1671-8194(2014)24-0121-02