多元化主体在我国区域创新系统中的博弈

2014-05-16李佳馨

李佳馨,林 莉,郭 辰

(大连交通大学 经济管理学院,辽宁 大连 116028)

随着全球化程度的日益加深,世界经济的区域性趋势也在不断加强,区域创新能力不仅是区域经济获取国际竞争优势的关键因素,也是反映地区经济繁荣程度的重要标志,因此,近年来国内外学者对区域创新系统的理论和实践也展开了研究。区域创新系统最早是由英国学者库克(Cooke)在1992年提出的,他将区域创新系统定义为:由在地理上相互分工与关联的生产企业、研究机构和高等教育机构等构成的区域性组织体系,且这种体系支持并产生创新[1]。国内学者也进行了相应的研究,认为区域创新系统主要由参与技术发展和扩散的企业、大学和研究机构组成,并有市场中介服务组织广泛介入和政府适当参与的一个为创造、储备和转让知识、技能和新产品的相互作用的创新网络系统[2]。

近年来,我国科技创新的进程在进一步加快,区域创新能力也在逐步增强,提高创新能力、加强区域创新系统的建设成为未来几年内区域发展规划的重要任务。因此,区域内各创新主体要积极整合各方资源,发挥各自的作用和优势,共同推动区域经济协调、可持续的发展。同时,适当的合作模式对区域创新更高效、稳定的发展也具有促进作用,由于各合作主体追求的目的不同,合作模式的选择实际上就是一种合作博弈,通过博弈选择出适当的合作模式可以使各合作主体的创新成果达到最优;另外,创新成果和利益的分配也是合作博弈中的关键问题,分配的结果是否合理直接影响到区域创新合作的长久性和稳定性。

一、区域创新系统中多元化主体及其关系

(一)区域创新系统的多元化主体

区域创新系统是由某一区域内的企业、高校及科研院所、政府部门和服务机构等相互作用而形成的创新网络,并且能够通过自身组织及其与环境的相互作用,来实现区域资源合理配置,提升区域整体的竞争优势。本文主要研究作为地方治理主体的政府、作为创新投入和产出主体的企业以及作为“知识基础设施”的高等院校、科研机构等几类组织机构的作用以及相互关系。

(二)区域创新系统中多元化主体的相互关系

区域创新系统的运行效率主要取决于系统内部各主体间的互动和联接程度,其中两方面的关系尤为重要:一是企业、高校、科研机构三方面进行的合作和交流创新协作关系,即产学研合作关系[3];二是政府在企业、高校及科研机构等创新主体之间互动创新过程中的政策引导及支持作用。

1.产学研合作是推动区域科技与经济结合的有效途径,是在创新体制下提高创新效率的必然选择,在自主创新战略中发挥着重要的作用。就企业而言,他们拥有实力雄厚的资金、生产队伍及设备,可以依靠技术创新,实现产品创新和市场创新的良性循环,但却缺乏适合本企业发展的技术成果、科技人才以及自主研发能力;就高等院校和科研机构而言,他们的优势在于,拥有先进的科学技术、高层次的人才以及丰富的信息资源,可以通过知识创新带动技术创新,然而由于对市场不甚了解,投入不足,有些先进的科技成果难以转化为生产力。因而,各方主体共同参与下的产学研合作模式已经成为当今社会的一种主流。

2.政府在营造区域发展的创新环境、有效规范地方市场行为以及挖掘区内潜在创新资源方面,发挥着不可替代的作用,是区域创新系统的重要组成部分[4]。一方面,政府可以通过对高校及科研机构采用扶持、社会资助、企业投入等方式,建立共同技术研发中心,形成技术创新研发投入的规模优势,鼓励并促进新技术的广泛应用和成果共享;另一方面,政府对企业制定规则,使各行为主体的活动能够有序进行,为企业的创新活动提供资金、技术、人才、法律法规等方面的保障,为创新活动提供良好的环境,提升企业的创新意愿。

三、区域创新系统中多元化主体的协同创新模式

区域经济的迅速发展需要依靠多元化创新主体之间的协同创新[5],区域创新绩效在很大程度上取决于各方之间的互动方式,不同的时期以及不同的区域状况使各区域创新主体之间的协同创新模式也有所不同。因此我们以政府、企业、高校及科研机构之间的互动方式为核心,结合近年来我国在区域创新方面实施的举措和成果,将三者的协同创新模式概括为以下几种典型类型[6]。第一,高校及科研机构与企业之间进行技术转让的协同创新模式。高校及科研机构以创新技术成果和服务与外部市场进行交易,将研发成果或提供的服务出售给产业界;政府则建立和完善技术市场及各种机制,使交易能顺利地进行。第二,企业和高校及科研院所之间进行技术合作模式。这种模式包括高校及科研机构与企业研究人员合作开发或者企业提供研究经费支持,委托高校及科研机构进行技术开发两种方式。同时,政府通过对研究课题的资助计划,鼓励高校与产业界联合申请基金项目,搭建高校、科研机构与企业等主体之间的互动合作平台。第三,企业与高校及科研机构共建研发实体的创新模式。在这种模式中,企业与高校及科研机构等主体以各自投入的资源入股,共同建立经济实体,需要各主体具有较强的实力和显著的优势,并且应当建立更加长期和紧密的合作关系,因此规范的产权制度以及良好的合作机制是各方之间的合作得以顺利进行的必要条件。第四,以大学科技园为纽带的协同创新模式。大学科技园结合了社会与市场需求,充分依托了大学的知识、人才密集和创新环境的优势,成为了重要的科学技术创新基地、创新创业人才聚集和培养基地、产学研结合示范基地,带动了区域经济的发展。

四、多元化主体在协同创新中的冲突

政府、企业、高校及科研机构在协同创新活动中所处的地位和角色不同,利益诉求不同,容易造成由信息沟通不畅、企业文化差异、外部环境变化、利益分配失衡等原因引发的各种类型的冲突。首先是目标利益冲突。由于政府、企业、高校及科研机构各方在中的作用不同,对创新目标的看法不同,会导致对创新目标利益的诉求有所不同,因而使多元化主体间利益关系发生摩擦。包括盈利目标与非盈利目标之间的冲突、长期目标与短期目标之间的冲突等等。其次是风险承担冲突。多元化主体在协同创新中会受到各种不确定性因素的影响,导致风险的产生,如关键创新主体的退出、创新的目标及需求改变、协同创新研究工作失败等。同时,国家或区域政治、经济、技术等方面相应的变化也会使协同创新中的一些协议无法按计划履行,从而影响创新的成效,这些都增加了协同创新活动的风险。第三是利益分配冲突。利益分配冲突是使各利益主体合作进入困境的最主要因素。利益分配冲突包含两方面,第一是利益分配不公,即参与主体的利益分配与其贡献程度不匹配;第二是分配效率低下,即参与主体的利益分配同其不参与协同创新所能得到的利益相差不大。这两种利益冲突都可能直接导致协同创新的失败和解体。

五、多元化主体在协同创新中的博弈

国家教育部、财政部提出的“高等学校创新能力提升计划”(“2011计划”)表明了协同创新模式是国家创新体系和区域创新体系建设的必然选择。然而,由于政府、企业、高校及科研机构等各创新主体的地位和作用不同,对创新利益的诉求不同,会引发各种类型的冲突,合作过程必然会存在诸多问题,因此,合作模式的选择以及合作利益的分配问题就成为各合作主体之间的一种博弈。本文通过分析各方得益,建立博弈模型,明确在不同情况下,各合作方应当采用的合作模式,并且利用Shapley值法对各主体的利益分配问题进行分析。

(一)合作模式的选择

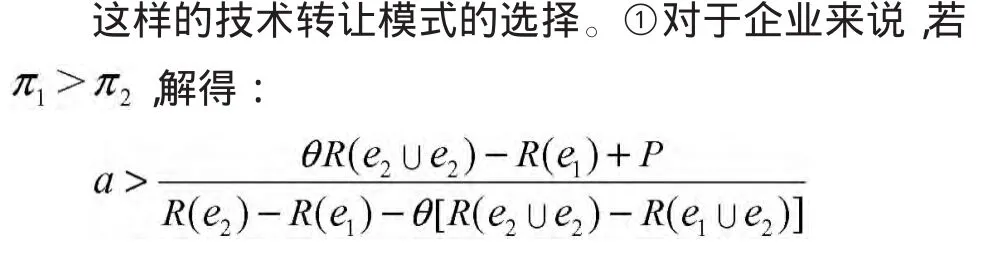

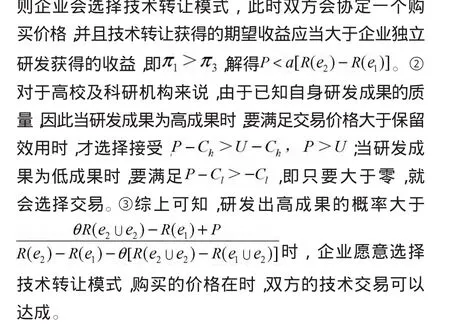

目前,我国在区域创新的协同合作还处于初级阶段,更偏重于短期并且风险较小的合作方式,主要采取的合作模式则主要为“技术转让”和“技术合作”模式。因此,本文从企业、高校及科研机构的得益出发,针对不同的合作条件和环境,在“技术转让”和“技术合作”模式之间进行博弈,为企业、高校及科研机构选择正确的合作方式提供了依据。

1.博弈模型的基本假设[7]

首先建立博弈模型的基本假设:

(1)高校、科研机构对于合作模式往往有相同的偏好,因此作为博弈的一方,企业作为博弈的另一方。

(2)在技术转让模式中,高校及科研机构研发的创新成果有高低之分,付出的科研成本分别为Ch和Cl,并且能够已知自身研发的创新成果高低情况。然而,企业不能完全获知创新成果高低情况,但可以根据统计资料得到成果高低的概率,概率分别为a和1-a。

(3)假设企业的创新能力为e1,高校及科研机构的创新能力为e2,且e2>e1。企业购买到高成果后,创新能力变为e2,否则创新能力仍为e1。

(4)假设创新成果转化后可获得的收益与创新能力呈正相关,即R(e2)>R(e1)

2.博弈模型的分析过程

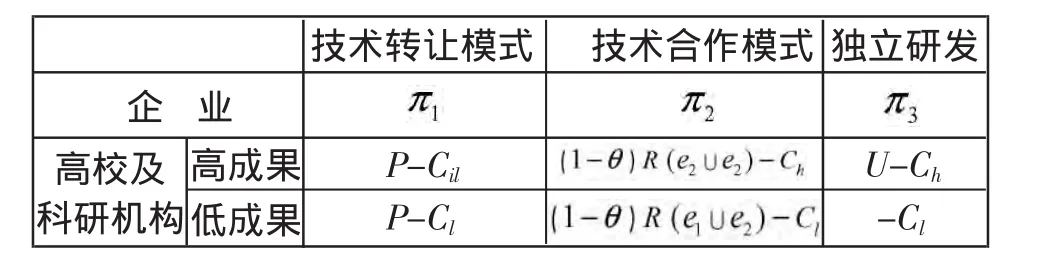

根据以上分析,可以得出各种选择下双方的期望收益如表1所示。

表1 各种选择下双方的期望收益

3.博弈的结果分析在参与主体的整个博弈当中,政府作为市场经济规则的制定者,虽然没有参与直接博弈,然而在企业、高校及科研机构的合作中,政府起着重要的协调、监督和保证作用,并且能够规范市场行为,保障各方合作顺利进行,在协同创新中,有非常重要的促进和保障的作用。

(二)利益的分配

企业、高校及科研机构协同创新的动力来源于对特征利益的追求,合作关系实现的一个前提是合作创造的利益一定要超过单独活动所带来的利益。由于各方之间的利益诉求不同,因此会存在一定的利益冲突,“优势互补、互利共赢”就成为各方合作必须要体现的原则,合理的利益分配方式,对提高协同创新的积极性及稳定性具有重要的作用。本文通过采用Shapley值法对多元化主体的利益分配进行分析[8]。

1.Shapley值法

其中,I为参与合作成员的集合,V为特征函数,I中的任一子S集都对应一个实值函数v(S), 表示第个伙伴成员从联盟整体中分配到的收益;Si表示集合I中包含成员i一切成员的所有子集; 表示子集S中所含成员的数量; 为加权因子; 表示子集中没有成员参加时取得的收益。

2.运用Shapley值进行算例分析

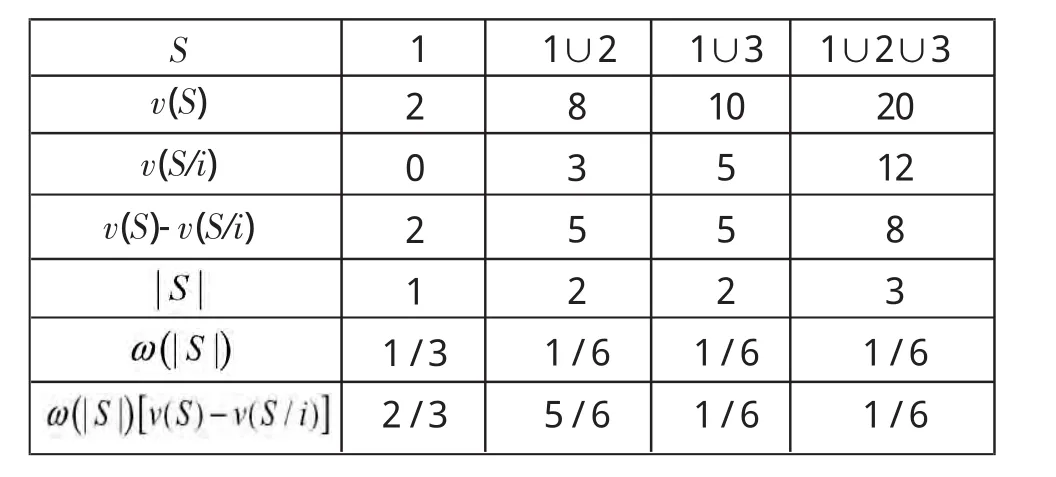

假设一个包含三个创新主体的高校、科研机构、企业的区域创新合作项目,三方各自独立研发获利为高校2单位、科研机构3单位、企业5单位,高校和科研机构合作获利8单位,高校和企业合作获利10单位,科研机构和企业合作获利12单位,三方合作获利20单位。根据文中假设,将三类创新主体分别用1、2、3表示,高校的分配的 计算如表1。

表1 高校分配φ1(v)的计算

基于Shapley值的利益分配方式并不是简单的平均分配,也不是按照投资成本比例来分配,而是基于各主体在合作过程中的重要程度来进行分配的一种方式,具有一定的科学性和合理性。

六、结语

本文从多元化主体在区域创新中的作用和相互关系出发,结合协同创新的模式,提出了企业、高校和科研机构应该在政府的主导或协调下,通过搭建合作平台和利益驱动,各自发挥自己的作用和优势,建立协同创新联盟,促进区域创新长久、稳定的发展。同时,采用博弈论的方法分析了多元化主体在区域创新中的合作模式选择以及利益分配问题,适当的协同创新模式以及良好的利益分配机制能够提高创新成果的产出能力,有效减少协同创新中一些利益冲突问题,对完善我国区域创新系统建设,提高区域创新能力具有一定的参考意义。

[1]Cooke P.UrangaM.G,EtxebarriaG.Regional innovation systems:Institutional and organizational dimension[J].Research Policy,1997(26):457-491.

[2]陈德宁,沈玉芳.区域创新系统理论研究综述[J].生产力研究,2004(4):189-191.

[3]程亮.论我国产学研协同创新机制的完善[J].科技管理研究,2012(12):16-18.

[4]宋建元,王德禄.区域创新系统中的政府职能分析[J].科学学与科学技术管理,2001(22):48-50.

[5]胡源.产业集群中大小企业协同创新的合作博弈分析[J].科技进步与对策,2012(10):108-112.

[6]范旭,方一兵.区域创新系统中高校与政府和企业互动的五种典型模式[J].中国科技论坛,2004(1):66-70.

[7]刘海林.产学研合作的博弈分析[D].湖北:武汉理工大学,2009.[8]罗利,鲁若愚.基于Shapley值在产学研合作利益分配博弈分析中的应用[J].软科学,2001,15(2):17-19.

【责任编辑 曹 萌】