网络学习中的有意义交互:社会建构主义的视角*

2014-05-10吴咏荷托马斯里夫斯

□ 吴咏荷 托马斯·希·里夫斯

网络学习中的有意义交互:社会建构主义的视角*

□ 吴咏荷 托马斯·希·里夫斯

交互是任何一种学习过程的基本要素。然而,并不是所有的交互都能够导致学习的发生。只有当交互对学习者知识增长产生直接影响的时候,我们才将这种交互称为有意义的。有意义交互的含义与具体的学习环境中所蕴含的相关学习理论紧密相关。本文的主要目标是基于社会建构主义学习理论的视角从有意义学习的角度来重新定义在线交互的概念。基于该理论框架来分析交互将有可能产生改进基于网络的学习环境的设计原则。本文的第二个目标是为研究者和开发者呈现有意义在线交互的应用情况。

在线交互;有意义交互;社会建构;真实任务;基于网络的学习环境

一、引言

教育技术是一个人们致力于通过整合教育学和技术来提高教学和学习效果的设计领域。教学设计师是这一领域的实践者。无论技术参与与否,交互是一个好的教学法的关键组成部分。交互是任何一种学习环境(面对面的课堂教学环境,同步异步在线教育或者混合式模式)的基本要素。学习中的交互是知识获得、认知和技能发展的必要和基本过程(Barker,1994)。因此,增加交互并提高交互的质量一直是教学设计研究者和教学设计人员的重要研究目标(Hannafin,1989)。教学设计人员认为技术能够增加支持学习的交互发生的机会和质量,随着互联网的发展,这一想法变得更加坚定。

由于技术所支持的时间与空间的分离,基于网络的学习环境中的交互的维持比面对面的学习更具挑战性 (Angeli,Valanides,&Bonk,2003;Ban⁃nan-Ritland,2002)。在基于网络的学习情境中,研究者和设计者(有时是同一个人)已将其注意力从学生-内容的交互转移到学生-学生的交互,从交互的数量转移到交互的质量(Deubel,2003;Moal⁃lem,2003;Vrasidas,2000)。尽管对交互的研究有所深入,但是实践中需要更多、更好的致力于改进学习效果的在线交互的研究。然而,教学设计师依然缺乏合理理论基础来决定什么是高质量的有意义的交互。在线学习的交互设计指南多是启发性的而不是基于研究的。为了给这种状况的改进提供一个开端,笔者在本文中提出基于网络的学习中的交互应该根据社会建构主义学习理论(Gergen,1999)重新进行定义。我们将首先对在线学习中的交互的定义和类型做一个简短的综述。

二、在线交互的定义

根据在具体的学习机会中(例如大学课程、合作培训项目)学习者的参与程度以及交互的对象(例如其他的参与者或内容材料),交互的本质根据各种不同的学习环境有多种定义。因此交互的本质取决于交互发生的情境是面对面的还是远程的。

穆尔(Moore,1989)基于通信的框架对远程教育中的交互进行了分类,根据信息的发送者和接受者将交互分为三类:学习者-内容,学习者-教师和学习者-学习者。同样,在远程教育情境中,瓦格纳(Wagner,1994)将交互定义为“需要至少两个对象和两个动作的互惠的事件(P.8)”。也就是说当这两个对象和实践彼此影响时,交互就发生了。希尔曼等人(Hillman,Willis,&Gunawardena,1994)坚持认为这些以及过去的那些关于交互的讨论忽视了所有的交互是在技术支持的学习情境中以媒体为中介的事实。根据他们的研究,希尔曼等人在穆尔的三类交互的分类的基础上增加了第四类交互:学习者与界面的交互。更有争议的是,萨顿(Sutton,2001)定义了第五类交互——替代交互。当一个学生认真地观察和经历其他两个学生或其他学生与教师之间的交互时,这种交互就发生了。这种“自我对话”或者内部对话的交互是否与其它可直接观察到的交互等同还存在争议。诺斯拉普(Northrup)提出了五种交互的目标:内容交互,合作,谈话,帮助监控与调节学习(人际交互),支持绩效(supportperformance)。

根据前面的定义,缪尔黑德等(Muirhead&Ju⁃wah,2004) 将交互描述为“在两个甚至更多的参与者与对象之间以反应、反馈和技术界面为中介而发生的同步和(或)异步交谈、对话或事件。”根据这些定义,交互涵盖了学习过程中的很大范围的功能,促进主动学习,促使帮助的有效性,允许学习者在学习时输入,促使高阶知识和技能的发展,增强学习经验(Learningexperience)的质量和标准等。

三、有意义的定义

当然,并不是所有的基于网络的学习环境中的交互都能够影响或促进学习。在诸如无意义的闲聊、网上冲浪、没有目的地点击网页等交互中,尽管学习者在与其他对象进行交互,但并不可能导致实质性的学习。在这种情况下,鲁然锡达斯等(Vrasidas&Mc⁃Isaac,1999)不仅专注于交互,而且专注于有意义交互。希拉米(Hirumi,2002)也提到了有意义交互,这种交互强调学习中的交互的质量。有意义的交互不仅仅是分享个人的观点,还应该刺激学习者的认知兴趣,让他们参与到高效的教学活动中,并直接影响他们的学习效果(Hirumi,2002;Vrasidas&Mc⁃Isaac,1999)。

根据学习的定义的不同,有意义交互的定义也会有所改变(Deubel,2003;Hannafin,1989;Vra⁃sidas,2000),即交互的定义与特定的学习环境中所包含的学习理论密切相关。例如,在被称为操作性条件反射(Skinner,1954)的行为主义学习理论中,学习被定义为可观察到的行为反应。如果在学习环境中的交互主要涉及接触刺激源(例如基于计算机的演练与实践程序的选择题)和学习者的反应(从多个选择中选出正确的答案)以及强化(屏幕上出现一个笑脸,并且有一个“回答正确”的声音),那么,根据操作性条件反射理论(Deubel,2003;Hanna⁃fin,1989)设计的基于计算机程序的情境和学习理论,前面提到的这种交互就是有意义的。在行为主义模式中,学习者被视为被动的,需要外部的动机且直接受到反馈的影响(Skinner,1954)。许多与交互策略相关的研究都强调以计算机屏幕为中介的学习者和内容之间的交互的行为主义的功能,例如:确认,步 调 (Pacing) 和 导 航 (Burton, Moore, & Magliaro,2004;Hannafin,1989)。

为了促进有意义交互,教育技术研究者和设计者致力于通过通讯或媒体理论框架(Krendl,Ware,Reid,&Warren,1996)来研究呈现给学习者的内容的格式,以便增进学习者与内容之间的交互(Moallem,2003)。最典型的例子为,以识别视觉、听觉和多通道通信方法的信息设计研究(Stemler,1997)来促进学习(Anglin,Vaez,&Cunning⁃ham,2004;Barron,2004;Moore,Burton,& Myers,2004)。

很多研究者采用系统理论法(Banathy&Jen⁃link,2004)来研究将教学设计原则用于开发更加有效的在线学习环境(Moallem,2003)。例如爱达荷州立大学(IdahoStateUniversity)的教育技术资源中心开发了一个WebCT的按序网络传输组织指南(OrdinalWebDeliveryOrganizationCompanion,WOWDOC),用来帮助教师开发交互性的网络课程。该指南的组织结构即根据迪克、凯瑞等(Sick,Carey&carey,2001)提出的教学设计模型(参见http://www.isu.edu/itrc/resources/webct/wowdoc.pdf)中的教学策略来设计的。

另一个研究交互的意义的视角是认知学习理论,例如信息加工理论 (Winn,2004)。基施纳等(Kirschner,Sweller,&Clark,2006)认为“所有的教学的目标是为了改变长时记忆,如果长时记忆没有发生改变,则没有学到任何东西”(P.77)。从对他人来说有些过于简单的角度来看,学习的主要目标通常是通过所谓的“直接教学” (Klahr&Nigam,2004)来培养工作记忆和长时记忆之间的交互。

大部分的研究者和实践者都不是仅在一个框架中开展研究,例如斯蒂姆勒(Stemler,1997)为提高交互的质量,采用了非常多的理论,包括加涅的九段教学事件、凯勒的ARCS动机模型、人际交互理论和信息设计理论,并为屏幕设计提出了如下建议:

•将主要信息放在主要位置,将关键信息放在信息的开头处;

•将问题和重要的信息放在屏幕当中;

•通过高亮等突出的形式来集中注意力;

•包括帮助导航的方向性线索;

•采用学习者所熟悉的统一标志。

基于行为的、通信的、系统的和认知的理论的研究和开发依然是在线交互研究中的主要组成部分。这条研究线索为基于网络的学习环境的设计提供了相对简单的启发、指南和提示。韦恩(Winn,2002)和其他研究者对这种过于简单化原本比较复杂的交互的研究提出了批评。批评者指出基于网络的学习程序是一种基于行为主义的教学,它过于依赖自我教学的情境,仅局限在学习者和内容的交互上,而在提高学生和教师之间的人与人之间的交互方面则是失败的(Hirumi&Bermudez,1996)。

从20世纪九十年代起,建构主义对教育领域,特别是教学设计领域产生了深刻的影响。尽管建构主义学习理论有很多变体(Fosnot,1996),其共同点在于将学习定义为意义的建构。换句话说,根据建构主义,学习需要个人对现象的解释,例如建构一个表征复杂现象的心智模型。因此,根据建构主义学习理论的原则和基于建构主义学习理论设计的交互式的学习情境,当学习环境中的交互设计是为了促进意义建构时,这种交互就是有意义的(Gergen,1999)。

在高校的网络学习环境以及面对面的课堂教学环境中,建构主义为其提供了理论基础(Jonassen,1999; Jonassen, Davidson, Collins, Camp⁃bell,&Haag,1995)。建构主义学习理论是一个关于学习和知识的理论,它描述了该知道什么以及我们是如何知道的(Fosnot,2005,p.ix)。建构主义学习理论假设知识是在学习者尝试着使其过去的经验变得有意义的过程中发生的(Driscoll,2000;Fos⁃not,1996,2005;Jonassen等,1995;Vrasi⁃das,2000)。显然,建构主义视角的学习是一个个人 意 义 建 构 (meaning-making) 的 探 索(Driscoll,2000;Fosnot,1996,2005;Gergen,1999;Jonassen等,1995;Vrasidas,2000)。而对个人如何参与意义建构的解释则是多种多样的。

建构主义受到了皮亚杰晚期的观点以及列维·维果斯基的社会历史观点的极大影响 (Fosnot,1996;Gergen,1999)。皮亚杰认为与身体和生物意义上的发展一样,从认知的意义上来说人也是一个发展着的有机体。他提出促进和改变认知的机制是平衡,平衡被描述为保持两个内在的极端的行为——同化和顺应之间的平稳的动态的自我调节的行为(Fos⁃not,1996)。根据皮亚杰的解释,意义建构的过程就是一个同时深度参与同化和顺应的维持平衡的过程。这是一个主要发生在个人认知层面的过程(Driscoll,2000;Fosnot&Perry,2005;VonGla⁃serfeld,1996),因此,我们将他的理论称为认知建构主义。

然而,维果斯基则更专注于社会交互、语言和文化对学习的影响(Fosnot&Perry,2005;Jonas⁃sen等,1995;Vrasidas,2000)。维果斯基注重对话。他指出,所有的认知功能都源自社会交互,学习不是简单的学习者同化和顺应新知识的过程,而是将学习者整合到一个知识共同体中(Fosnot&Perry,2005;Jonassen,1999;Jonassen等,1995;Lave&Wenger,1991;Vrasidas,2000;Vy⁃gotsky,1978)。维果斯基“不仅对个人在学习概念时内部对话的作用感兴趣,而且对当他们交谈、质问、解释和协商意义的时候成人和其他学习伙伴所扮演的角色感兴趣”(Fosnot,1996,p20)。根据他的观点,意义建构是一个在实践共同体中分享多样化的观点和经验的过程(Fosnot,1996;Fosnot&Per⁃ry,2005;Jonassen等,1995;Lave&Wenger,1991;Vrasidas,2000;Vygotsky,1978)。因此,学习源自和其他根据各自的生活经历(Jonas⁃sen,1999;Jonassen等,1995) 而产生相同或相反观点的人进行丰富的对话的过程。我们将这种理论称为社会建构主义。

四、从社会建构主义的视角重新思考交互

人是一种社会动物,我们是在多样化的共同体中通过社会交互而长大的。最近,许多教育者看到了社会建构主义的价值——把它作为设计更加有效的学习环境的理论基础。社会建构主义认为个人化的主体和社会化的社会之间是相互连接的。社会建构主义者强调学习主要是通过参与学习环境中的社会实践而发生的,这种学习环境包括合作交互、小组作业以及包括家庭生活和教堂活动在内的当地共同的社会实践(Stage,Muller,Kinzie,&Simmons,1998)。学习是一个主要在交谈、讨论和协商的过程中产生的社会产物。此外,社会建构主义强调在交谈和协商意义时成人和学习伙伴所扮演的角色(Fosnot,1996)。社会建构主义者指出学生能够在那些在意义建构方面能力更强的成人或者同伴的帮助下,逐渐掌握他们所不熟悉的概念和观点。然而,社会建构主义并不认为无论何时何地发生的对话和讨论对学习都是有意义的。他们也强调学习和思考发生在社会情境中。社会建构的一个重要概念是真实的或情境化的学习。学习者在与他们的真实生活情境直接相关的情景中参与学习活动,并且这些活动可以迁移到一个类似的文化情境中(Brown,Collins,&Duguid,1989)。

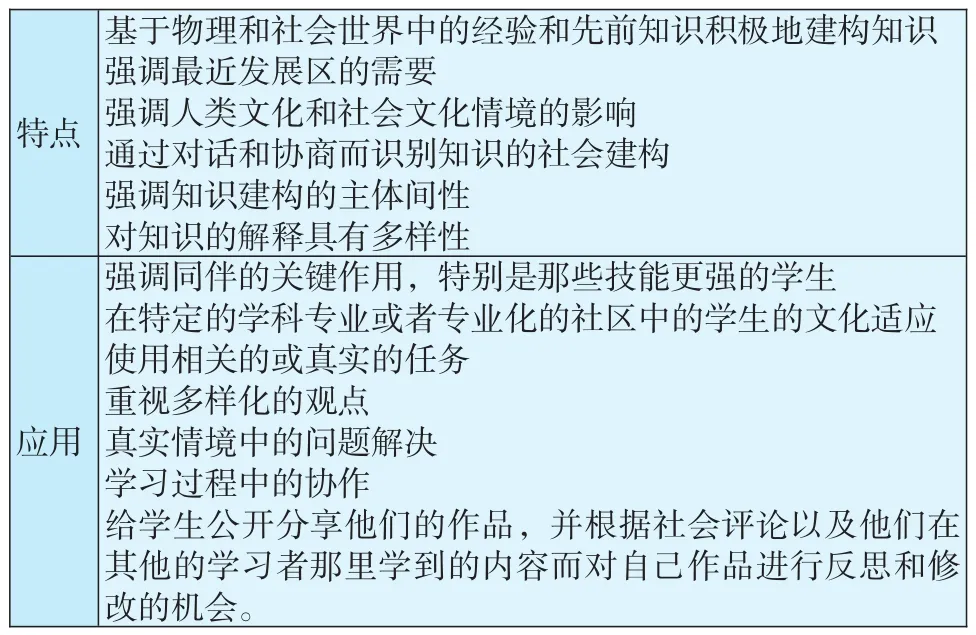

社会建构主义基于三个概念来解释学习的基本过程:① 最近发展区(ZoneofProximalDevelop⁃ment,ZOP)(Fosnot,1996;Fosnot&Perry,2005;Jonassen,1999;Jonassen,1995;Lave &Wenger,1991;Vrasidas,2000;Vygotsky,1978);② 主体间性;③ 文化适应 (Fosnot,1996;Fosnot&Perry,2005;Jonassen,1999;Jonassen,1995;Lave&Wenger,1991;Vrasi⁃das,2000;Vygotsky,1978)。最近发展区是指小孩的(或者新手的)的自发概念与成人(或专家)的顺序、逻辑推理相匹配。主体间性是指通过有效的交流而达到共同的理解。文化适应是一个过程,现有的文化能使个体学习其生活中的人们公认的准则和价值观。在社会建构主义中,意义建构的过程是在文化适应的最近发展区中的主体间性的学习发生的过程。也就是说,学习发生在与同伴、专家或资历较深的人在真实生活任务相关的情境里的交流过程中。表1对社会建构主义学习的特点和应用进行了总结。

表1 社会建构主义的特点和应用(Jaworski,1994;Ernest,1995)

当学习者与包括同伴、专家在内的多种人投入到真实的学习任务情境中,学习者将参与定义任务,产生观点,分享资源和观点,协商,综合个人与他人的想法,完成任务,基于进一步分享思考和评论对任务做进一步明确。当学习者面临疑惑或冲突,他们首先将与其他人讨论问题,然后将尝试通过内部协商和社会协商解决问题,最后,他们获得一致的认知和理解。这种有意义的交互过程需要意义建构,因此学习就发生了(见图1)。

图1 社会建构主义中的有意义交互

1.网络作为一种社会建构主义中的有意义交互的情景

随着互联网的发展,尤其是它的交流和分享特性的发展,例如email、聊天、基于网络的论坛和其他技术,人们置身于前所未有的更加多样化和频繁的交互机会中。根据泰普斯科特(Tapscott,1998)的观点,那些25岁以下的人都“拥抱类似于互联网、光盘和视频游戏等交互媒体”,并且根据欧布里哲(Oblinger,2003)的观点,那些被他称为互联网一代的学生基本无法想象没有网络和电脑技术的生活的模样。对于在互联网的访问变得简单的背景下成长起来的学习者来说,基于网络的交互似乎是一个对他们非常有吸引力的选项,但这一猜想需要更多的研究来证实。

赫林顿等(Herrington&Oliver,2000)以及其他的在线学习专家已经指出网络的教育应用能够支持和改进基于社会建构主义学习理论的、高效的学习和学习者的交互。互联网交流工具,例如email、电子公告牌、邮件列表,允许学习者很容易地交换信息,贡献讨论,并给学习者提供获取检验替代性的视角的机会。学习者能一对一或一对多进行高交互性的交流,并为合作——例如团队项目提供可能的机会。在线教师能通过多样化的交流工具提供指导、建议、辅导和反馈(Hong,Lai,&Holton,2001)。而且互联网的交互性允许学习者探索多种资源,建立起对他们有用的其他知识领域之间的联系(Jonassen,1996;Vrasidas,2000)。但是如果没有一个培育这些交互的教学设计模式,有意义的交互不一定能够发生。

2.识别在线交互是否有意义

真实的任务已成为专注于将社会建构主义作为基于网络的学习的理论基础的研究者关注的焦点(Her⁃rington,Reeves,Oliver,&Woo,2004;Lour⁃dusamy,Khine,&Sipusic,2002)。对真实任务的采用源自真实情境中的学习的社会建构原则(Stage等,1998)。对真实任务的使用也鼓励培养学习转化,因此他们相信学习者之间的合作不仅帮助他们通过讨论而理解概念,同时也帮助他们学会如何在生活或工作场所中使用这些概念(Jaworski,1994)。为了完成一个真实的任务,学生必须通过分享他们所思考的内容和过去经验中的相关观点,与他们的同伴进行合作,积极建构自己的意义,将他人的多样化的观点进行综合而产生交互(Barr&Tagg,1995)。这是一个支持在文化适应的最近发展区的主体间性过程中有意义交互的例子。特别地,如果学生在完成真实任务的过程中与其他人(包括专家、同伴和资历较老的人)合作,这种方法强调通过在学习共同体中的协商、调节来建构知识的社会建构主义的位置的重要性。同时它也强调与提供模型并逐渐将学生社会化到与一个专业或领域文化环境中的专家逐渐接近的过程的重要性。

考虑到真实的活动能够支持有意义的交互,一些研究者已经尝试着找出在教育情境中有效应用真实活动所具有的特点。例如纽曼和拉格(Newmann& Wehlage,1993)列出了真实活动的五个标准:①高阶思维;②知识的深度;③与世界的关联性;④实质性对话;⑤对学生的社会支持。舒尔曼和纽曼(Sheurman&Newmann,1998)提出了真实性的三个标准:①建构知识;②学科性的探究;③学校之外依然有价值。根据裴洛特的观点(Perreault,1999),真实的活动的特点在于相对于传统的基于课本的练习,需要更多的时间。真实的活动也需要一定的认知技能,有一些是比较容易评估的,有一些则比较难。认识到学习评估必须体现活动的重要组成部分,裴洛特建议电子档案和评分指引表是一种有效的评价真实活动中的学习的手段。理想上来说,学生可参与到评分指南和评估准则的制定过程中。

在众多的努力中,最具代表性且最综合的观点是里夫斯等(Reeves,Herrington,&Oliver,2002)提出来的在线学习环境中真实活动在教育情境中的应用指南。他们提出了以下真实活动的十个最基本的特征:

(1)真实活动应该和真实世界有关联。

(2)真实活动应该任务不明确,需要学生自己定义需要完成的活动的任务及其子任务。

(3)真实活动包括需要学生在一段时间内开展调查来完成的复杂任务。

(4)真实活动提供学习者使用多样化的资源、从多个不同的视角检查他们的任务的机会。

(5)真实活动提供合作的机会。

(6)真实活动提供反思的机会。

(7)真实活动能整合和应用不同的学科领域,并且能够产生超越具体领域的结果。

(8)真实活动能无缝地整合评价。

(9)真实活动能够创造学生自己的有价值的产品,而不是事先准备的其他东西。

(10)真实活动允许竞争解决方案,结果具有多样性。

在计算机和网络技术发展之前,由于主题、成本、时间的限制以及学习者进入真实情境开展实践操作的限制和实践中可能存在的危险等,教师和教学设计者很难或者几乎不可能运用真实生活中的任务(Herrington等,2004)。然而随着技术的发展,这种局限在逐步减少。网络提供了大量的各种各样的相关内容。教师能够提供最新的研究结果以及研究应用案例等信息给学生。信息能够以文本、图形、视频、音频和多种虚拟形式结合的形式呈现给学生。拥有这些信息,学生就能够完成作业,玩各种教育游戏,甚至参与到风险较少或者没有风险的虚拟现实的游戏之中。

尽管网络具有这些优势,但真实的基于网络的学习项目在各种层面的教育上的开发和实施还非常少。但是这种情况已经有所改变。根据韦恩(Winn,2002)的评论,许多和科学相关的项目和研究正在采用基于网络的真实的活动,例如:天文学(Barab等,2000),气象学(Hay,1999),海洋物理学(Winn和 Windschitl,2001),核反应堆维护(Kashiwa等,1995),亚原子化学 (Byrne,1996)和全球变暖 (Jackson,2000)(p.337)。这些项目都要求学生与网络上的其他学生和专家开展科学调查。

赫林顿等(2004)提到西澳大利亚一所大学的在线教与学的硕士认证项目已经使用了前面所提到的真实活动的特性。作者将其项目中的一门课程描述如下:

设计一门名为“在线教与学”的课程是为了探索与有效的学习环境创建相关的问题,并且很大程度上利用了最新的理论和研究。课程将学生设置为一所虚拟大学场景中的某一角色来完成对应的任务。学生首先需要评价一个由一些大学计划联合起来合作开发一门网络课程的样例网站,然后学生需跟其他学生(作为其他合作学校的代表)合作,推荐一系列的课程设计的大纲,并根据这些大纲开发出初级的网站。

在这个基于网络的真实的学习环境中,学生从多个渠道收集信息,在合作过程中使用多种强大的交流工具和网络,并学会关键的全球时代和信息时代的技能,以及与情境相关的知识和技能(Newman,1994)。但是问题在于学生在多大程度上积极投入到参与在线的真实任务中以及学生是否把这些交互视为有意义的交互。

五、在线交互中的意义性识别

如前所述,当交互影响学生的意义建构并增强学习效果时,我们说这种交互是有意义的,但是这种表述显然有点啰嗦。我们如何知道交互,尤其是基于网络的学习环境中的交互,通过主体间性的过程影响到学习呢?使用真实的活动就能够保证有意义的交互吗?当然不是。如果我们在设计基于网络的学习环境中使用真实任务,学习的成功取决于包括任务呈现的方式、教师使用的支架策略、学习者的兴趣和动机等在内的众多因素的影响。当围绕着真实任务来设计基于网络的学习环境时,一些意想不到的因素将会出现,并且一些期待的结果并非总可预测。因此,为了在基于网络的环境中增加有意义的交互并且设计和应用更好的交互活动,应该从学习的角度来分析和理解交互的过程。

幸运的是,目前很多基于网络的学习环境能够自动创建在在线学习过程中生成的基于文本的档案或脚本(Harasim,Hiltz,Teles,&Turoff,1995)。不同的内容分析或对话分析的方法能捕获基于网络的学习环境中学生的文本交互的丰富性。内容分析是一个通常包括对一系列数据的比较、对照和归类在内的多样化的文本分析的总称(Schwandt,1997)。而对话分析的一个分析任务即将对话作为社会实践中的文本和交流进行分析(Potter,1997)。对话分析和内容分析的不同之处在于内容变量不是可预测和固定的,而是在阅读文本的过程中迭代式演进的。分析的单元多种多样,包括不同长度的句子、段落、页甚至是整个文本 (Davis&Brewer,1997;Potter,1997)。为了弥补不同方法的不足,内容分析法和对话分析法通常结合起来使用。一些研究者已经开发了对应的模型和工具来促进对在线交互中生成的数据的分 析 (Gunawardena, Lowe, & Anderson,1997; Henri, 1992; Johnson & Johnson,1996)。如表2所述,目前有很多方法来分析基于文本的在线交互(Campos,2004)。

基于特定的学习情境或者研究目的,研究者可以从表2中选择一个最合适的分析模型或者开发一个新的模型来分析交互过程。然而,为了增进学习和有意义的交互,不管采用何种方法,前面提到的具体的有意义交互的最重要的组成部分应该包括在内,也就是说我们试图理解以下问题:

学习者是如何与包括同伴和专家在内的多种多样的人积极地交流的?

学习者是如何面对讨论过程中出现的不可预测的冲突的?

为了解决那些问题,学习者是如何进行内部的和社会的协商的?

他们在这个过程中是如何达到最终的共同的理解的?

基于这些结果,我们将有可能开始对交互的本质和它促使的学习过程有清楚的理解。基于这些理解,我们能够更好地管理和促进交互的过程并设计更有效的学习环境。

六、结论

为了促进与网络学习相关的研究,我们提议基于社会建构主义学习理论重新定义有意义学习中的在线交互。有意义的交互发生在文化性的最近发展区的主体间 (Fosnot&Perry,2005;Driscoll,2000;Jonassen等,1995;Lave&Wenger,1991;Vra⁃sidas,2000;Vygotsky,1978)。有意义的交互应包括响应、内部的和社会的协商、对有争议的观点进行争论,以及在完成一些真实的任务(Jonassen等,1995;Lapadat,2002;Lave&Wenger,1991;Vrasidas,2000;Vygotsky,1978)时提供一些有替代性的观点和新的视角。我们参考了一些有名的在网络学习环境中使用真实活动的尝试(Her⁃rington等,2004),作为有意义交互的例子。此外,我们讨论了需要通过仔细的分析来理解和评价在线交互的意义。要增强在线交互的学习效果,我们首先应该在社会建构主义的理论框架下对交互的本质有清楚的认识。只有我们获得了深入的认识,我们才能够投入到高效的研究当中,并发展识别出在网络学习环境中应用更有效的交互活动所必要的设计原则。

表2 交互分析模型

[1]Angeli,C.,Valanides,N.,&Bonk,C.J.(2003).Communicatingin aweb-basedconferencingsystem:Thequalityofcomputer-mediat⁃edinteraction.BritishJournalofEducationalTechnology,34(1), 31-43.

[2]Anglin,G.J.,Vaez,H.,&Cunningham,K.L.(2004).Visualrepre⁃sentationsandlearning:Theroleofstaticandanimatedgraphics.In D.H.Jonassen(Ed.),Handbookofresearchoneducationalcommu⁃nicationsandtechnology(pp.865-916),2nded.Mahwah,NJ:Law⁃renceErlbaumAssociates.

[3]Banathy,B.H.,&Jenlink,P.M.(2004).Systemsinquiryanditsap⁃plicationineducation.InD.H.Jonassen(Ed.),Handbookofre⁃searchoneducationalcommunicationsandtechnology(pp.37-57), 2nded.Mahwah,NJ:LawrenceErlbaumAssociates.

[4]Bannan-Ritland,B.(2002).Computer-mediatedcommunication(CMC),e-learningandinteractivity:Areviewoftheresearch.Quar⁃terlyReviewofDistanceEducation,3(2),161-179.

[5]Barker,P.(1994).Designinginteractivelearning.InT.deJong,& L.Sarti(Eds.),Designandproductionofmultimediaandsimula⁃tion-basedlearningmaterial(pp.1-30).Dordrech:KluwerAcadem⁃icPublishers.

[6]Barr,R.B.,&Tagg,J.(1995).Fromteachingtolearning:Anewpar⁃adigmforundergraduateeducation.Change,27(6),12-25.

[7]Barron,A.E.(2004).Auditoryinstruction.InD.H.Jonassen(Ed.), Handbookofresearchoneducationalcommunicationsandtechnolo⁃gy(pp.949-978),2nded.Mahwah,NJ:LawrenceErlbaumAssoci⁃ates.

[8]Brown,J.S.,Collins,A.,&Duguid,P.(1989).Situatedcognition andthecultureoflearning.EducationalResearcher,18(1),32-42.

[9]Burton,J.K.,Moore,D.M.,&Magliaro,S.G.(2004).Behaviorism andinstructionaltechnology.InD.H.Jonassen(Ed.),Handbookof researchoneducationalcommunicationsandtechnology(pp.3-36), 2nded.Mahwah,NJ:LawrenceErlbaumAssociates.

[10]Campos,M.(2004).Aconstructivistmethodfortheanalysisofnet⁃workedcognitivecommunicationandtheassessmentofcollaborative learningandknowledge-building.JournalofAsynchronousLearning Environments,8(2),1-29.

[11]Confrey,J.(1995).Howcompatibleareradicalconstructivism,so⁃cioculturalapproach,andsocialconstructivism.InL.P.Steffeand, &J.Gale(Eds.),Constructivismineducation(pp.185-228).Hills⁃dale,NJ:Erlbaum.

[12]Davis,B.H.,&Brewer,J.P.(1997).Electronicdiscourse:Linguis⁃ticindividualinvirtualspace.Albany:StateUniversityofNewYork Press.

[13]Deubel,P.(2003).Aninvestigationofbehavioristandcognitiveap⁃proachestoinstructionalmultimediadesign.JournalofEducational MultimediaandHypermedia,12(1),63-90.

[14]Dick,W.,Carey,L.,&Carey,J.O.(2001).Thesystematicdesign ofinstruction,5thed.NewYork:AddisonWesleyLongman.

[15]Driscoll,M.P.(2000).Psychologyoflearningforinstruction,2nd ed.NeedhamHeights,MA:AllynandBacon.

[16]Ernest,P.(1995).Theoneandthemany.InL.P.Steffeand,&J. Gale(Eds.),Constructivismineducation(pp.459-524).Hillsdale, NJ:LawrenceErlbaumAssociates.

[17]Fathy,P.,Crawford,G.,&Ally,M.(2001).Patternsofinteraction inacomputerconferencetranscript.InternationalReviewofRe⁃searchinOpenandDistanceLearning,2(1),1-24.

[18]Fosnot,C.T.(Ed.).(1996).Constructivism:Theory,perspectives andpractice,NewYork:Teacher'sCollegePress.

[19]Fosnot,C.T.(Ed.).(2005).Constructivism:Theory,perspectivesandpractice,2nded.NewYork:Teacher'sCollegePress.

[20]Fosnot,C.T.,&Perry,R.S.(2005).Constructivism:Apsychologi⁃caltheoryoflearning.InC.T.Fosnot(Ed.),Constructivism:Theory, perspectivesandpractice(pp.8-38),2nded.NewYork:Teacher's CollegePress.

[21]Gardner,H.(1991).Theunschooledmind:Howchildrenthinkand howschoolshouldteach.NewYork:BasicBooks.

[22]Garrison,D.R.,Anderson,T.,&Archer,W.(2001).Criticalthink⁃ing,cognitivepresence,andcomputerconferencingindistanceedu⁃cation.AmericanJournalofDistanceEducation,15(1),7-23.

[23]Gergen,K.J.(1999).Aninvitationtosocialconstruction.Thou⁃sandOaks,CA:SagePublications.

[24]Gunawardena,L.,Lowe,C.,&Anderson,T.(1997).Interaction analysisofaglobalonlinedebateandthedevelopmentofaconstruc⁃tivistinteractionanalysismodelforcomputerconferencing.Journal ofEducationalComputingResearch,17(4),395-429.

[25]Hannafin,M.J.(1989).Interactionstrategiesandemerginginstruc⁃tionaltechnologies:Psychologicalperspectives.CanadianJournalof EducationalCommunication,18(3),167-179.

[26]Hara,N.,Bonk,C.,&Angeli,C.(2000).Contentanalysisofonline discussioninanappliededucationalpsychology.InstructionalSci⁃ence,28(2),115-152.

[27]Harasim,L.,Hiltz,S.,Teles,L.,&Turoff,M.(1995).Learningnet⁃works.Cambridge,MA:MITPress.

[28]Henri,F.(1992).Computerconferencingandcontentanalysis.In A.Kaye(Ed.),Collaboratelearningthroughcomputerconferencing: TheNajadenpapers(pp.117-136).Berlin:Springer-Verlag.

[29]Herrington,J.,&Oliver,R.(2000).Aninstructionaldesignframe⁃workforauthenticlearningenvironments.EducationalTechnology ResearchandDevelopment,48(3),23-48.

[30]Herrington,J.,Reeves,T.C.,Oliver,R.,&Woo,Y.(2004).De⁃signingauthenticactivitiesinweb-basedcourses.JournalofComput⁃inginHigherEducation,16(1),3-29.

[31]Hillman,D.C.,Willis,D.J.,&Gunawardena,C.N.(1994).Learn⁃erinterfaceinteractionindistanceeducation.Anextensionofcon⁃temporarymodelsandstrategiesforpractitioners.TheAmericanJour⁃nalofDistanceEducation,8(2),30-42.

[32]Hirumi,A.(2002).ThedesignandsequencingofE-learninginter⁃actions:Agroundedapproach.InternationalJournalonE-learning,1(1),19-27.

[33]Hirumi,A.,&Bermudez,A.(1996).Interactivity,distanceeduca⁃tion,andinstructionalsystemdesignconvergeontheinformationsu⁃perhighway.JournalofResearchonComputinginEducation,29, 1-16.

[34]Hong,K.S.,Lai,K.W.,&Holton,D.(2001).Webbasedlearning environments:ObservationsfromawebbasedcourseinaMalaysian context.AustralianJournalofEducationalTechnology,17(3), 223-243.

[35]Jaworski,B.(1994).Investigatingmathematicsteaching:Acon⁃structivistinquiry.London:FalmerPress.

[36]Johnson,D.W.,&Johnson,R.T.(1996).Cooperationandtheuse oftechnology.InD.Jonassen(Ed.),Handbookofresearchforeduca⁃tionalcommunicationandtechnology(pp.1017-1044).NewYork: MacmillanPress.

[37]Jonassen,D.H.(1996).Computerintheclassroom:Mindtoolsfor criticalthinking.EnglewoodCliffs,NJ:Prentice-Hall.

[38]Jonassen,D.H.(1999).Designingconstructivistlearningenviron⁃ments.InC.M.Reigeluth(Ed.),Instructionaltheoriesandmodels(pp.215-239),2nded.Mahwah,NJ:LawrenceErlbaumAssociates. [39]Jonassen,D.H.,Davidson,M.,Collins,M.,Campbell,J.,&Haag, B.B.(1995).Constructivismandcomputer-mediatedcommunica⁃tionindistanceeducation.AmericanJournalofDistanceEducation, 9(2),7-25.

[40]Kanuka,H.,&Anderson,T.(1998).Onlinesocialinterchange,dis⁃cord,andknowledgeconstruction.JournalofDistanceEducation,13(1),57-74.

[41]Kirschner,P.A.,Sweller,J.,&Clark,R.E.(2006).Whyminimal guidanceduringinstructiondoesnotwork:Ananalysisofthefailure ofconstructivist,discovery,problem-based,experiential,andinqui⁃ry-basedteaching.EducationalPsychologist,41(2),75-86.

[42]Klahr,D.,&Nigam,M.(2004).Theequivalenceoflearningpaths inearlyscienceinstruction:Effectsofdirectinstructionanddiscov⁃erylearning.PsychologicalScience,15,661-667.

[43]Krendl,K.A.,Ware,W.H.,Reid,K.A.,&Warren,R.(1996). Learningbyanyothername:Communicationresearchtraditionsin learningandmedia.

[44]InD.H.Jonassen(Ed.),Handbookofresearchforeducational communicationsandtechnology(pp.93-111).NewYork:Simon& SchusterMacmillan.

[45]Lapadat,J.C.(2002).Writteninteraction:Akeycomponentinon⁃linelearning.JournalofComputer-MediatedCommunication,7(4)(RetrievedFebruary20,2004,fromhttp://jcmc.indiana.edu/vol7/is⁃sue4/lapadat.html)

[46]Lave,J.,&Wenger,E.(1991).Situatedlearning:Legitimatepe⁃ripheralparticipation.Cambridge,England:CambridgeUniversity Press.

[47]Lourdusamy,A.,Khine,M.S.,&Sipusic,M.(2002).Collaborative learningtoolforpresentingauthenticcasestudiesanditsimpacton studentparticipation.JournalofEducationalTechnologySystems,31(4),381-392.

[48]Moallem,M.(2003).Aninteractiveonlinecourse:Acollaborative designmodel.EducationalTechnologyResearchandDevelopment, 51(4),85-103.

[49]Moore,M.,Burton,J.K.,&Myers,R.J.(2004).Multiple-channel communication:Thetheoreticalandresearchfoundationsofmultime⁃dia.InD.H.Jonassen(Ed.),Handbookofresearchoneducational communicationsandtechnology(pp.979-1005),2nded.Mahwah, NJ:LawrenceErlbaumAssociates.

[50]Moore,M.G.(1989).Threetypesofinteraction.TheAmerican JournalofDistanceEducation,3(2),1-6.

[51]Muirhead,B.,&Juwah,C.(2004).Interactivityincomputer-medi⁃atedcollegeanduniversityeducation:Arecentreviewofthelitera⁃ture.EducationalTechnology&Society,7(1),12-20.

[52]Newman,D.(1994).Computernetworks:Opportunitiesorobsta⁃cles?InB.Means(Ed.),Technologyandeducationreform:Thereal⁃ity behind the promise(pp.57-80).San Francisco,CA: Jossey-Bass.

[53]Newmann,F.,&Wehlage,G.(1993).Fivestandardsofauthentic instruction.EducationalLeadership,55(2),72-75.

[54]Northrup,P.(2001).Aframeworkfordesigninginteractivityinto web-basedinstruction.EducationalTechnology,41(2),31-39.

[55]Oblinger,D.(2003).Boomers,Gen-XersandMillennials:Under⁃standingthenewstudents.EDUCAUSEReview,38(4),37-47.

[56]Perreault,H.R.(1999).Authenticactivitiesforbusinesseduca⁃tion.DeltaPiEpsilonJournal,41(1),35-41.

[57]Potter,J.(1997).Discourseanalysisasawayofanalyzingnatural⁃lyoccurringtalk.InD.Silverman(Ed.),Qualitativeresearch:Theo⁃ry,MethodandPractice(pp.144-160).London:SagePublications.

[58]Reeves,T.C.,Herrington,J.,&Oliver,R.(2002).Authenticactivi⁃tiesandonlinelearning.InA.Goody,J.Herrington,&M.Northcote(Eds.),Qualityconversations:Researchanddevelopmentinhigher education,vol.25(pp.562-567).Jamison,ACT:HERDSARe⁃trievedApril1,2004,fromhttp://elrond.scam.ecu.edu.au/oliver/2002/ Reeves.pdf

[59]Schwandt,T.A.(1997).Qualitativeinquiry:Adictionaryofterms. ThousandOaks,CA:SagePublications.

[60]Sheurman,G.,&Newmann,F.M.(1998).Authenticintellectual workinsocialstudies:Puttingperformancebeforepedagogy.Social Education,62(1),23-26.

[61]Skinner,B.F.(1954).Thescienceoflearningandtheartofteach⁃ing.HarvardEducationalReview,24(2),86-97.

[62]Stage,F.K.,Muller,P.A.,Kinzie,J.,&Simmons,A.(1998).Cre⁃atinglearningcenteredclassrooms:Whatdoeslearningtheoryhave tosay?ASHEERICHigherEducationReports,vol.26(4).Washing⁃ton,DC:TheGeorgeWashingtonUniversity,GraduateSchoolofEdu⁃cationandHumanDevelopment.

[63]Stemler,L.K.(1997).Educationalcharacteristicsofmultimedia: Aliteraturereview.JournalofEducationalMultimediaandHyperme⁃ dia,6(3/4),339-359.

[64]Sutton,L.A.(2001).Theprincipleofvicariousinteractionincom⁃puter-mediatedcommunications.InternationalJournalofEducation⁃alTelecommunications,7(3),223-242.

[65]Tapscott,D.(1998).Growingupdigital:Theriseofthenetgenera⁃tion.NewYork:McGraw-Hill.

[66]VonGlaserfeld,E.(1996).Introduction:Aspectsofconstructivism. InC.T.Fosnot(Ed.),Constructivism:Theory,perspectivesandprac⁃tice(pp.3-7).NewYork:TeachersCollegePress.

[67]Vrasidas,C.(2000).Constructivismversusobjectivism:Implica⁃tionsforinteraction,coursedesign,andevaluationindistanceeduca⁃tion.InternationalJournalofEducationalTelecommunications,6(4), 339-362.

[68]Vrasidas,C.,&McIsaac,M.S.(1999).Factorsinfluencinginterac⁃tioninanonlinecourse.AmericanJournalofDistanceEducation,13(3),22-36.

[69]Vygotsky,L.S.(1978).MindinSociety:Thedevelopmentofhigh⁃ermentalprocesses.Cambridge,MA:HarvardUniversityPress.

[70]Wagner,E.D.(1994).Insupportofafunctionaldefinitionofinter⁃action.TheAmericanJournalofDistanceEducation,8(2),6-26.

[71]Winn,W.(2002).Currenttrendsineducationaltechnologyre⁃search:Thestudyoflearningenvironments.EducationalPsychology Review,14(3),331-351.

[72]Winn,W.(2004).Cognitiveperspectivesinpsychology.InD.H. Jonassen(Ed.),Handbookofresearchoneducationalcommunica⁃tionsandtechnology(pp.79-112),2nded.Mahwah,NJ:Lawrence ErlbaumAssociates.

托马斯·希·里夫斯(ThomasC.Reeves),教授,美国乔治亚大学教育学院教育心理学与教育技术部门。

译者简介:王志军,在读博士,北京师范大学远程教育研究中心(100875)。

责任编辑 池 塘

G434

A

1009—458x(2014)01—0015—09

2013-09-15

吴咏荷(YoungheeWoo),韩国国立开放大学远程教育所研究员。

*本文原文发表在《网络和高等教育(InternetandHighEducation)》杂志2007年第十期。本文的翻译工作受留学基金委“2012年国家建设高水平大学公派研究生项目”的资助。