铁路路基岩溶注浆整治工程质量综合检测技术探讨

2014-05-07杨波

杨 波

(建材成都地质工程勘察院,四川成都 610052)

铁路路基岩溶注浆整治工程的质量检测过去一般采用钻孔取芯和压水试验,这种方法直观可靠,但成本高、工期长,钻孔数量少时不具有代表性,因此不能对质量做出全面的评价。与钻孔取芯法和压水试验相比,物探具有成本低、速度快、不破坏整治场地、能够对工程质量做出比较全面评价的优点。近年来,随着技术的进步,现在已经发展了以物探为主、钻探为辅的铁路路基岩溶注浆质量检测工作模式,具体采用的检测方法为多道瞬态面波法[1](以下简称面波法)、四极对称直流电测深法[2](以下简称电测深法)、钻孔取芯和压水试验。

1 资料采集

1.1 布置

面波法和电测深法均属于间接检测方法,为保证检测工作放在工程的重点部位并且便于资料相互对比印证,物探测线布置为:

①在线路中线位置布置一条面波法测线,点距7 m。

②在线路中线位置布置一条电测深法测线,点距均5 m,即与原勘察期间所做电测深点距相同。

选取2个物探异常位置进行钻孔取芯和压水试验;在物探测线外随机抽取不少于该标段注浆总孔数的2%,即7个位置进行钻孔取芯,随后选取其中1个孔进行压水试验。

1.2 设备

面波法资料采集使用美国Geometrics公司生产的24道GEODE24工程地震仪;电测深法资料采集使用重庆地质仪器厂生产的DZD-2型电法仪;钻孔取芯使用KY-300地质回旋钻机和水泵;压水试验使用PW-150注浆泵、CJ-G3灌浆自动记录仪、25 kW发电机及水车等设备。

1.3 参数

(1)面波法

采用正向单边激发、24道接收的规则观测系统;测点点距7 m,偏移距一般为10 m,道间距1 m;检波器主频2.5 Hz;激发方式为地表锤击,在每个激发点多次激发并垂直叠加;采样率0.125 ms,记录长度512 ms,延迟时间0 ms,滤波档设置为全通。

(2)电测深法

测点点距5 m,供电极距选取为:AB/2=1.5 m、2 m、3 m、5 m、7 m、10 m、15 m、20 m、30 m、50 m,MN/2=0.5 m,沿线路方向布极。

(3)钻孔取芯

在覆盖层中采用跟管钻进,直径不小于110 mm;在基岩中采用回旋钻进,直径不小于91 mm。

(4)压水试验

采用单点法,压力为灌浆压力的80%,在稳定压力下每5 min测读一次压入流量,连续四次读数中最大值与最小值之差小于最终值的10%,或最大值与最小值之差小于1 L/min,即可结束观测,取最终值为计算值。

2 资料解释

资料采集后,对面波法、电测深法、钻孔取芯和压水试验等四种资料进行分析和对比,并根据综合分析得出最终检测结论。

2.1 面波法

一般说来,岩溶整治注浆效果好,所测面波速度应较高,反之则较低。根据《铁路工程地基处理技术规程》——条文说明17.4.3条——表17.4.3-2判释标准计算和参考文献[4],当合格标准面波速度与低速异常面波速度的差值小于合格标准面波速度的20%,认为不存在面波低速异常,判定注浆质量合格;反之,则认为存在面波低速异常,岩溶整治效果可能较差。在这种情况下,应由施工单位对低速异常位置采取重新注浆等补强措施或者在低速异常位置进行钻孔取芯或压水试验检测工作,当满足本文2.3或2.4部分所述要求时,则判定注浆质量合格,否则应由施工单位对异常位置采取重新注浆等补强措施。

需要说明的是,一般注浆整治仅限于岩体内,未对覆盖土层注浆,因此统计的面波低速异常深度段落仅包括土石分界线以上3 m至设计孔底基岩内的段落。

2.2 电测深法

注浆前后的电测深资料表明[3]:充填溶洞的视电阻率ρs值一般为20~300Ω·m,混凝土的ρs值为500~5 000Ω·m,考虑到注浆后的溶洞是混凝土和溶洞中土的综和电性层(简称综合层),因此综合层的ρs值应介于充填溶洞和混凝土之间,ρs值为 260~2 650Ω·m,故当整治注浆后,综合层与充填溶洞的ρs值差异较大,即综合层的ρs值比充填溶洞明显提高,这是电测深法检测岩溶整治注浆效果的依据和基础。

把注浆前后,即第一次和第二次采集的电测深资料视电阻率等值线断面图(等ρs断面图)进行对比,以注浆后的等ρs断面图为准,一般可能出现以下两种情况:

①注浆后ρs的背景值比注浆前提高2倍以上,且注浆前的低阻异常基本消失,判定岩溶整治注浆质量合格。

②视若注浆后ρs的背景值与注浆前相差不明显,注浆前的低阻异常范围没有缩小,其ρs值提高不大,说明岩溶整治注浆效果不明显,未达到整治的目的。在这种情况下,应由施工单位对低阻异常位置采取重新注浆等补强措施或者在低阻异常位置进行钻孔取芯或压水试验检测工作,当满足本文2.3或2.4部分所述要求时,则判定注浆质量合格,否则应由施工单位应对异常位置采取重新注浆等补强措施。

2.3 压水试验

当各测试钻孔压水试验获取的透水率小于47时,判定岩溶注浆质量合格,否则为不合格。

2.4 钻孔取芯

当个钻孔注浆段落岩芯多处可见水泥结石体、水泥结石体基本填满裂隙溶洞时,判定岩溶注浆质量合格,否则为不合格。

2.5 综合评价

综合某一标段上述四种检测方法资料的解释结果,根据不同情况可能得到该标段以下检测结论:

①当四种资料判释岩溶注浆质量合格时,判定该标段岩溶注浆质量合格。

②当所做物探仅局部地段显示存在低速或低阻异常,或者所做检测钻孔仅少量孔存在钻孔取芯和压水试验显示注浆质量不合格时,应由施工单位在低速和低阻异常位置,以及钻孔取芯和压水试验资料显示注浆质量不合格孔位,采取重新注浆等补强措施,补强后进行复检工作。复检资料显示岩溶注浆质量合格时,方才可以判定该标段岩溶注浆质量合格,否则该标段应重新进行岩溶整治。

③当所做物探地段普遍显示存在低速或低阻异常,或者所做检测钻孔普遍存在钻孔取芯和压水试验资料显示注浆质量不合格时,判定该标段岩溶注浆质量不合格,应重新进行岩溶整治。

3 实例

下面以某客运专线一标段岩溶整治工地所做的实例介绍综合检测工作。

2008年在该标段的勘察设计期间,进行了第一次电测深工作,发现岩溶发育,2012年进行注浆整治,注浆后,采集综合检测资料。

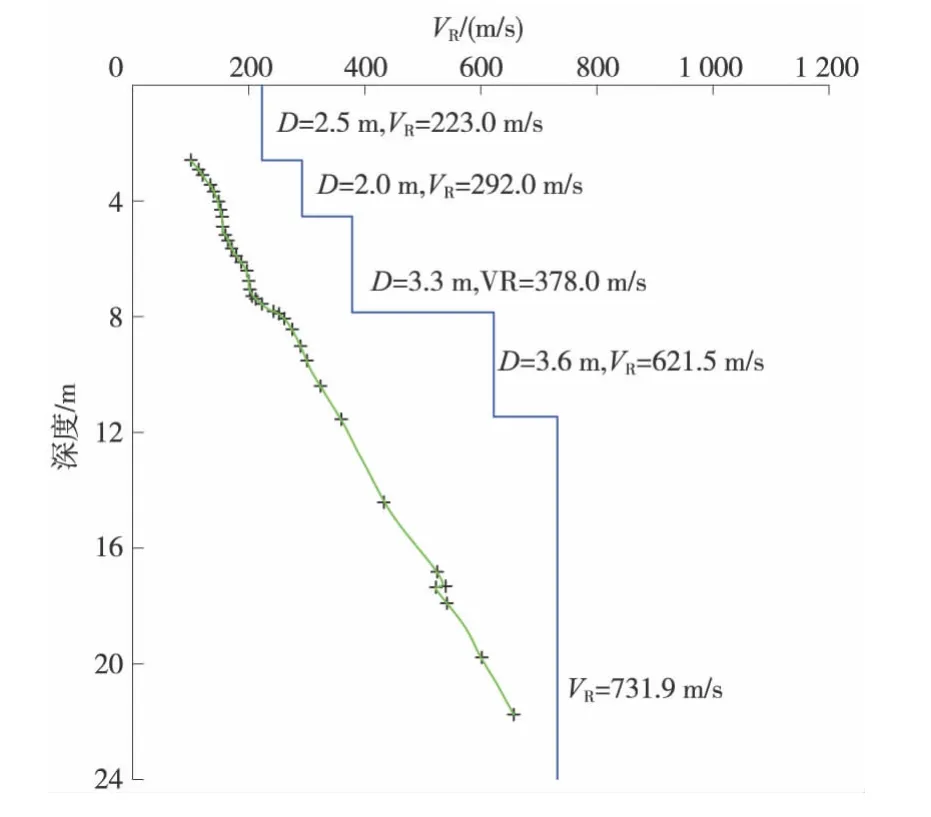

在资料解释过程中,发现该标段一测点的面波频散曲线(见图1)在4.5~7.8 m深度范围内(面波速度分层厚度D=3.3 m)出现低速异常,其面波速度VR仅为378 m/s。根据《铁路工程地基处理技术规程》—条文说明17.4.3条—表17.4.3-2判释标准计算,合格标准面波速度应为508 m/s,合格标准面波速度与低速异常面波速度的差值为508 m/s-378 m/s=130 m/s,因此其差值大于合格标准面波速度508 m/s的20%,故判定该测点的面波低速异常,应为岩溶整治效果较差。为此,施工单位在该低速异常位置进行重新注浆补强,在补强过程中,该位置注进了大量的浆液,印证了面波资料的可靠性,及时弥补了注浆质量缺陷。

图2(a)和图2(b)分别为该标段一段注浆前后所对应的等ρs断面图。由图2(a)可知,接近地表高程1 270 m附近的ρs背景值较低,小于100Ω·m,对应了土层的电性;在1 265 m高程以下,ρs背景值较高,为200~300Ω·m,对应了灰岩的电性,其中在485测点位置存在垂直低阻带或低阻闭合圈;判释为该地段由薄层土覆盖,下部灰岩溶蚀破碎,岩溶发育,并且在485测点位置存在垂直的溶蚀通道或溶洞。经注浆整治后,ρs背景值提高到300~600Ω·m,即注浆后的ρs背景值提高较大(见图2(b)),但与注浆前相比,特别是在485测点位置差别并不明显,低阻异常形态基本未变,范围亦没有缩小,其极小值甚至从131Ω·m降至107Ω·m,判定岩溶整治注浆效果不明显,未达到整治的目的,建议施工单位对该低阻异常予以重新整治。后在补强钻探取芯验证过程中,在该异常位置的1 260~1 245 m高程孔段,揭示了溶洞充填物并且未见水泥结石体,印证了电测深资料的可靠性。

图1 一测点的面波频散曲线与低速异常

图2 注浆前后电测深等ρs断面图与低阻异常

[1] JGJ/T143—2004 多道瞬态面波勘察技术规程[S]

[2] TB10013—2010 J1089—2010 铁路工程物理勘探规范[S]

[3] TB10106—2010 J1078—2010 铁路工程地基处理技术规程[S]

[4] 《工程地质手册》编委会.工程地质手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2007

[5] 何智杰.多道瞬态面波在路基填筑质量评价中的应用[J].铁道勘察,2013(3)

[6] 李坚.物探在岩溶整治注浆质量检测工作中的应用[J].地质与勘探,2002(1)

[7] 王京泉.宁安铁路覆盖型岩溶路基的勘察与地基处理实践[J].铁道勘察,2012(5)

[8] 陈洪杰.面波技术在高铁临近既有铁路路基检测中的应用[J].工程地球物理学报,2012(1)