论话题和主语的关系

2014-05-05田赟宗

田赟宗

论话题和主语的关系

田赟宗

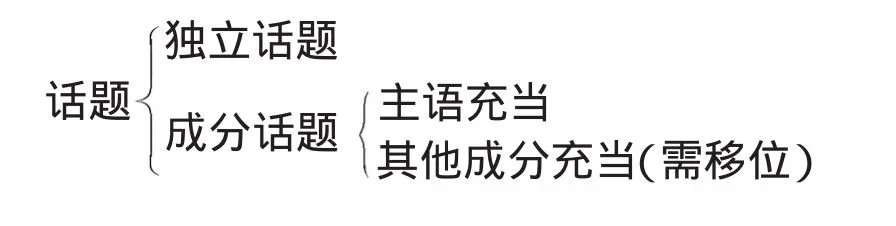

在对己有的有关话题和主语的观点和研究进行梳理的基础上,指出话题和主语分属于两种不同的层面:主语是句法层面的概念,话题是言谈或语篇层面的概念。二者有区别也有联系,不等同也不对立。汉语有独立话题,也有成分话题,主语是成分话题的一种。话题和主语关系有三种情况:话题由主语充当;话题不由主语充当,由其他句法成分当;话题不由主语充当,由句外成分充当。

主语;话题;句法成分

一、话题和主语的观点分歧

自《马氏文通》①马建忠于1898年所著的《马氏文通》用拉丁语法体系分析文言文。引进西方理论体系研究汉语以来,汉语主语的确定便成为了一个颇有争议的问题,而赵元任在《汉语口语语法》中,又提出话题之说,于是,话题和主语的关系问题又成了一大热门问题,众说纷纭,莫衷一是。综观争议的各方各派,主要有以下几种观点:

一是主张只有话题,汉语的主语等同于话题。这种观点是由赵元任最早提出的。他在《汉语口语语法》中认为:“主语和谓语的关系可以是动作者和动作的关系。但在汉语里,这种句子(即使把被动的动作也算进去,把“是”也算进去)的比例是不大的,也许比50%大不了多少。因此,在汉语里,把主语,谓语当作话题和说明来看待,比较合适。”[1](赵元任,1979)、李英哲(1990)[2]、徐通锵(1997)[3]等也持大致相同看法。

二是主张只有主语,没有话题。代表人物有朱德熙(1985)[4]、吕叔湘(1984)[5]等。

三是主张既有主语,又有话题。话题和主语是两个不同的概念,具体又分为三种观点:

第一,把话题看作句法概念,与主语、宾语等句法成分处于同等地位。持这种观点的是美国学者Li和Thompson(1976)。[6]他们在1976年发表的《Subject and Topic: A New Typology of Language》中认为,话题和主、宾语都是并列存在于句子中的句法成分,英语是主语占显要地位的语言,汉语是话题占显要地位的语言,汉语的特点是在句子结构中起重要作用的不是主语而是话题。

第二,曹逢甫(1995)[7]认为,汉语是语段取向的语言,话题是语段概念,常常可以将其语义范围扩展到一个句子以上,总是居话题中的首位,而主语是句法概念,其语义范围覆盖的是动词组。主语与句子的动词总有某种选择关系。话题和主语不能放在同一层面来比较,两者属于不同的语法结构层面。

第三,三个平面理论认为,话题—述题是语用平面,主语—谓语是句法平面,施事—受事是语义平面的概念,三者分属于不同平面,严格区分,不能混同。同一个句子可以从句法平面来分析,也可以从语用平面来分析,语用平面的话题常常由句法平面的某一成分来充当,话题与主语重合不是话题和主语等同,而是说两个平面的实际载体相同。[8]

二、话题和主语的特点

当前,争论的焦点问题是汉语中有没有主语和话题,及如何区分。在这个问题上,笔者比较赞同石毓智的观点:“一是谓语之前的名词到底是主语还是话题,只能把它放在人类语言这个大背景下来考察,看它们的语法特性更符合普通语言学中的哪一个定义”,“二是谓语之前的名词是否应该分为两类,主要看它们在句法行为上是否具有鲜明的对立,划分之后对汉语语法系统的理解是否有帮助”。[9]结合前人的研究,整合梳理出话题和主语的特点如下:

话题的特点:一是话题可以有表层的形式标记,在明显出现停顿语气词“啊”、“那”、“吧”等时,话题可以随意同句子的其余部分分离开来;二是话题在话题链里总是占据第一个句子的句首位置;三是话题是一个言谈概念,它可以并且经常把自己的语义范围扩大到一个句子以上;四是话题总是限定的;五是在一个话题链中,话题支配所有共指名词短语的代词化或省略;六是除非话题又是主语,否则话题在反身代词化、被动化、相同名词短语省略、动词连续化及祈使化的过程中不起作用。

主语的特点:一是主语总不用介词标记;二是从位置上来看,主语可以看作动词左边的第一个有生命名词短语;三是主语与句子的主要动词总是有某种选择关系,动词决定主语而不决定话题;四是主语往往没有一个特定所指;五是主语在诸如反身代词化、被动化、相同名词短语删除、动词系列化和命令句化等过程中起着重要作用。

从话题和主语的特点对比中可以看出,它们在句法行为上是有差别的,主语是属于句法层面的概念,而话题是属于语用层面的概念。而把主语等同于话题的观点,正如吕叔湘先生所说的:“会不会把一些有用的分别弄模糊了。”[5]而胡附、文炼两位学者则明确表示:“从实践角度来说,依照上述标准析句,必然会导致主谓谓语句范围的扩大,而主谓谓语句的扩大,不可避免地要出现主语层层套叠的现象。”[10]将主语、话题都看成是并列存在于句中的句子成分的观点也是不对的,正如朱德熙在《语法答问》里提出的批评一样:“这种说法的实质是语义平面上的概念施事和受事跟结构平面上的概念主语揉在一起,一律作为句子成分看待。在我看来,这种做法从原则上说就是错误的。……它混淆了结构和语义这两个不同的平面。”[4]这里只不过是把句法结构和语篇结构混在一起而己。因而,笔者比较认同三个平面的划分,认为主语、话题分属不同平面。但本文认为三个平面在话题区分上不够细,不能解释为什么“小明打碎了花瓶”之类句子中,“小明”既是话题又是主语,作话题是旧信息,作主语又可以提问,是新信息的矛盾。

三、话题和主语的关系

笔者认为,话题和主语有区别也有联系。区别在于主语是句法层面的,尤其是跟句子主要动词有某种直接联系。而话题则是话语或篇章层面的,它符合言谈的对象,按信息结构来说,它是提出来谈论的已知信息。用Trask(1993)的定义便是:主语是句中名词短语可能有的最显著的语法关系,具有易于被确认的特点。主语具有各种各样的语法、语义和篇章特性,主要包括如下特点:第一,主语代表的是独立存在的实体;第二,主语制约句中的共指(coreference),包括代词、反身代词和零回指(nulanaphor);第三,主语制约动词的一致关系;第四,主语是无标记结构的话题;第五,主语可以用疑问代词提问,也可以被焦点化;第六,主语通常缺乏形态标记;第七,主语通常是无标记结构的施事。(Trask,1993)话题是句子里表示语境中已知的成分,是句子其余部分的陈述对象。在英语等许多语言中,话题常常是无标记结构中的主语;如果话题和主语不一致时,话题常常带有某种标记标识。[11]但二者之间并不是完全排斥对立的,它们之间相互关系。就汉语来说,主要表现在下面三个方面:

(一)话题由主语充当①话题由主语充当是指在实际句子中,充当主语的词同时也充当话题,并不是指话题和主语概念上一致。

汉语主要是话题—说明结构语言,在言谈时,总得先确立一个话题,再组织话语,汉语表达的抽象格式是:

话题[主语+谓语动词+宾语]

意即话题是必不可少的,主、谓、宾是否齐全则不重要。从组织方法上来说,要么由后面的主、谓、宾等句法成分充当话题,要么另一个独立话题再展开。本文先讨论由主语直接充当的这种情况。有两种,一种如:

例1 小明打碎了花瓶。

例2 两只水鸟在水草边梳理那晃眼的羽毛。

例3 演员的表情抓住了每个观众的视线。②这是石毓智提出的话题形式特征,详见其所著的《汉语的主语与话题之辩》,载《语言研究》2001年第2期。

这类句子说主语就是话题,话题就是主语,一般都没有异议,只是各自表达不一样。因为从句法结构上说是主—谓—宾,从语义结构上说是施—动—受,从言谈结构说是话题—说明,基本上一一对应,是汉语中最基本的句子格式,学界一般把它看成是无标记话题。如Trask(1993)认为,主语是无标记结构的话题。[11]Langacker(1991)也认为,在没有任何标记的情况下,主语的高认知凸显性使得它自动成为篇章中的话题。[12]笔者认为,这类话题其实是主语直接充当话题的一种情况。

另一种情况如:

例4 这件事啊,得好好商量一下。

例5 价钱嚜,也不算贵。

例6 我吧,从小就爱看小说。①发例4、例5、例6选自朱德熙《语法讲义》,商务印书馆1982年版,第95页。

在《语法讲义》里,朱德熙认为它们是主语,“第一,主语和谓语之间,往往可以有停顿,而且主语后头可以加上‘啊、呢、吧、嚜’等语气词跟谓语隔开”。[13]笔者认为,它既是主语,也是话题。从句法结构上来说是主语,从表达结构上看是话题。语气词的加入和较大的停顿,更让它具有话题的特征。而石毓智认为它不是主语,而是把它看成有标记话题,它是经过话题化手段形成的。[9]在笔者看来,两者都一样,都是话题由主语直接充当。

(二)话题不由主语充当,由其他句法成分充当

话题不由主语充当,要另立一个话题,常用的方法就是句法上移位,让别的成分移到主语前面,充当话题,这也是生成派所说的话题化手段,如:

例7 剧本,我喜欢曹禺的。

例8 你的钱包找到了。

例9 这样的机会,你可别错过了。

例10 明天他们下广州。

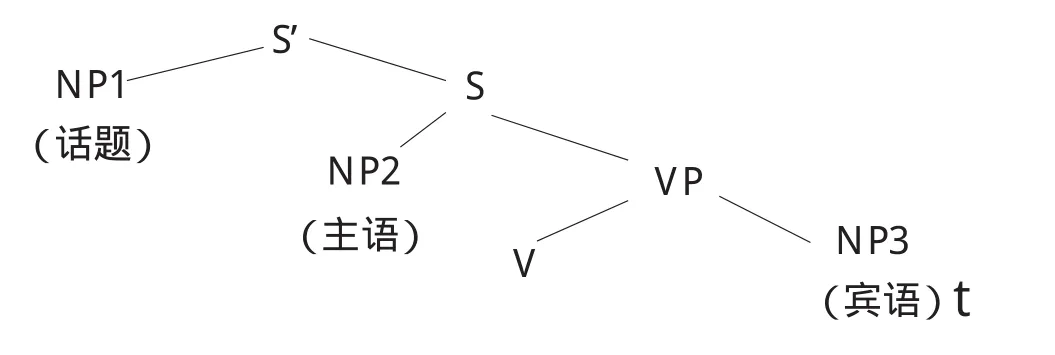

当然,可以话题化的成分并不限于这些,还可以是地点、工具、与事等其他成分。只要能移动到施事主语前,占据前面名词的位置,就可以是话题。用Jiang(1991)[14]所作的图示说明就是:

图中,NP3(宾语)可以提升到NP1(话题)位置,从而在原来位置上形成一个虚迹,与话题同指。例7就是这样形成的。从上图可以看出,主、谓、宾是属于句法成分,而话题则是从句以外的范畴了,经过话题化以后,充当话题的成分就具有了话题的形式特征:第一,话题化的结构不能进入从句;第二,话题化的成分不能被焦点标记“是”标识;第三,话题化的成分不能用疑问代词提问。②

例11a.早饭你上我家吃吧。

b.*是早饭你上我家吃。

c.*什么你上我家吃?

d.*早饭你上我家吃的时候,……。

对于这一移位造成的现象,有的学者就不认同是话题,如上文的例9在《现代汉语》61页③参见黄伯荣,廖序东《现代汉语》,高等教育出版社2011年版。就是作为受事主语句列出的,而在89页则是划在主谓谓语句里。当然,书里并没讨论话题和主语的关系。

此外,还有个“次话题化”的问题,④“宾语也可以次话题化,即由动词之后移到主语和动词之间”这在吴方言中很常见,如“侬地板拖拖伊”,参见刘丹青《汉语方言的语序类型比较》,载[日]《现代中国语研究》,2001年第2期。因为也是移位引起的,笔者在此一并讨论。如:

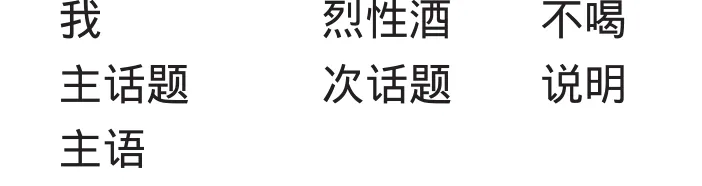

例12 我烈性酒不喝。

例13 我今天的报纸还没看呢。

话题不在句首,生成派认为只有经过移位的才是话题,因而,“烈性酒”才是话题。这也符合生成派“话题和主语都是句法概念”的说法。

笔者认为,更准确的表达应是“移位的话题不在句首”,因为它只是次话题,主话题“我”仍在句首。第二句主要是对“我”的说明(而主要不是对“烈性酒”的说明),“我”当然是话题,而且是最主要的话题。受事宾语“烈性酒”由于移位到动词前,成为次话题。笔者的分析是:

由于话题的产生同样是经过移位,只是一种移位到主语前,一种移到主语后,所以笔者认为,这类话题还是次话题,都是由主语之外的其他成分充当,应归在一起。

(三)话题不由主语充当,由句外成分充当

一种情况,话题在句首,即确立一个大话题,再展开,这类我们也可以称之为独立话题。①石毓智也提到无标记话题,但不包括这种。如:

例14 那棵树,花小,叶子大。

例15 她,眼睛熬得通红。

例16 她工作很好。

对于这一类的话题,各家看法不尽相同,争议颇大。有的认为它是话题,有的认为不是话题。如根据石毓智所说的主语的形式特征:所在的格式可以用于从句和句子两个层面;可以被焦点化;可以用疑问代词提问等。[9]据此,我们来操作例14:

例14a.那棵树,花小,叶子大。

b.是那棵树,花小,叶子大。

c.什么花小,叶子大?

d.看到那棵树,花小,叶子大的情况后,……。

可推论出石航智认为这一类肯定不是话题。因为在他看来,话题与主语是对立的,这类只能是主语。《现代汉语》第89页也是把它列入主谓谓语句里面的一个小类:“(3)大主语和小主语有广义的领属关系。”而生成派则认为它们是话题,在他们看来,这句话是“那棵树的花小,那棵树的叶子大”,然后是定语提升做话题。生成派的理论只能把“花”和“叶子”处理为主语,不可能把“这棵树”处理为主语。因为从主谓搭配看,“*这棵树大”或“*这棵树小”都不是这句话的意思。笔者的分析是:

这棵树花小,叶子大。

话题 主语 主语

另一种情况是话题在句首,但在后面的句法结构里有一个词跟话题照应,同指。如:

例17 这位同学我没跟他说过话。

例18 这孩子,我也疼他。

例19 咱们俩,谁也别忘了谁。

这种话题,笔者认为也是独立话题,不是通过移位造成的,因而不做后面句子的成份。

在笔者看来,这两类话题,才是汉语中最典型的话题,符合汉语抽象表达格式话题[主语+谓语动词+宾语],话题并不需要句法成分中某种成分来充当,是天然的话题。

总之,话题和主语是两个不同层面的概念,不能混同,主语是句法层面的概念,话题是表达或语篇层面的概念。汉语是重表达不重句法的语言,其抽象表达格式是:话题[主语+谓语动词+宾语],充当话题的可以是主语,也可以句法中的其他成分移位,这类话题我们可称之为成分话题;还可以是不在句法成分中的话题,可称之为独立话题。

[1]赵元任.汉语口语语法[M].北京:商务印书馆,1979.

[2]李英哲,郑良伟,等.实用汉语参考语法[M].熊文华,译.北京:北京语言学院出版社,1990.

[3]徐通锵.语言论[M].长春:东北师范大学出版社,1997.

[4]朱德熙.语法答问[M].北京:商务印书馆,1985.

[5]吕叔湘.汉语语法分析问题[M].北京:商务印书馆,1984.

[6]Li,Charles N.,Sandra A.Thompson.Subject and Topic:a new typology and language[M]//In Charles N.Li(ed.), Subject and Topic.New York:Academic Press,1976.

[7]曹逢甫.主题在汉语中的功能研究[M].北京:语文出版社,1995.

[8]胡裕树,范晓.试论语法研究的三个平面[J].新疆师范大学学报,1985,(2).

[9]石毓智.汉语的主语与话题之辩[J].语言研究,2001,(2).

[10]张斌,胡裕树.汉语语法研究[M].北京:商务印书馆,1989.

[11]R.L.Trask,A Dictionary of Grammatical Terms in Linguistics.[Z].London:Routledge,1996.

[12]Langacker,Ronald.W.FoundationsofCognitive Grammar[M].Stanford:Stanford University,1991.

[13]朱德熙.语法讲义[M].北京:商务印书馆,1982.

[14]Jiang.Zixin some aspect of the syntax of topic and Subject in Chinese[D].chicago:The University of Chicago,1991.

[责任编辑:杨 彧]

H146

A

1673-8616(2014)03-0109-04

2014-01-23

国家社科基金项目《现代汉语类词缀定性定量研究》(11BYY085)、国际关系学院中央高校基本科研业务费项目《现代汉语形容词义项研究》(KYF-2011-T49)

田赟宗,国际关系学院文化与传播系讲师、文学博士(北京,100091)。