传承传承

——维也纳琐记

2014-05-04陆明辉

陆明辉

传承传承

——维也纳琐记

陆明辉

维也纳与维也纳应用艺术大学让我感受到了欧洲文化美妙的传统和优良的传承。对于大学来说,有了踏实的办学理念,教学方能有比较对路的发展方向。学习西方是一个面向西方的系统的学习,是能知其然更知其所以然的学习。如果仅仅是看到精彩的亮点就拿过来用,便会掉到断片式学习的陷阱之中。

传承 维也纳 维也纳应用艺术大学 欧洲 西方 理念 学习 断片式

仿似穿越的维也纳街头

2013年6月至7月间,我有幸参加了苏州工艺美院赴奥地利的学习考察团,考察团一行21人,主要对奥地利维也纳应用艺术大学以及城市各艺术机构进行了学习考察,虽然只有短短的半个月时间的学习,但是因为这是我第一次近距离去感受伟大的欧洲文明,因此整个学习过程对我而言,应该还是只能用震撼来形容。

我是学油画出身,所以来造访欧洲是我一直以来的梦想,虽然此次行程并没有去我向往已久的法国意大利,或者西班牙荷兰,但是仅就在奥地利的短短十几天的近距离亲密接触,已经让我感受到了欧洲文化美妙的传统和优良的传承。

学习团在半个月的时间中,主要对奥地利维也纳应用艺术大学的整个办学理念进行了一系列的考察和学习,期间抽空分别对奥地利维也纳艺术史博物馆,维也纳皇家家具博物馆,维也纳中央公墓等地进行了参观考察。

百度欧洲是这样解释的:欧洲全称欧罗巴洲,是世界上经济最发达的大洲,欧洲国家大多属于发达国家。欧洲的面积是世界第六,是世界人口第三多的洲,仅次于亚洲和非洲,人口密度平均每平方公里75人,欧洲是人类生活水平最高、环境以及人类发展指数最高及最适宜居住的大洲之一。所以在我的想象中,我们所去的奥地利肯定是一个城市极度繁华、商业高度发达的车水马龙之地。然而自下飞机坐上开往宾馆的大巴,穿行于维也纳街头开始,一直到后来半个月和奥地利零距离的亲密接触,之前建立于书本及其影像资料的欧洲印象开始一点点消散,还原出她本来的样子了。

刚来的几天,由于第一次来到欧洲,好奇心使然,我们每天总是差不多六点就起床,因为每天上课时间是九点,不能把早上大好的时光浪费在睡眠上,所以早上总能抽出一到二个小时去维也纳街头乱串,美其名曰“感受风土人情”。漫步于维也纳街头,整体的感觉是维也纳的建筑很老,很多时候以一个中国人的观念来看都应该可以淘汰,或者可以好好整修一番了,但他们还是用得挺好。

维也纳街景

维也纳建筑内部改造后的百年电梯

维也纳的老旧排气之二

维也纳的老旧水槽

维也纳的老旧排气之一

建筑的老体现在两个方面。其一是建筑外观的老。无论是第一天坐在大巴隔着玻璃窗观察街头,还是之后每天上下学穿行于大街小巷,通过近距离的感受,维也纳的建筑给人的印象就是年代感十足。老旧的墙,老旧的门,老旧的窗,老旧的路灯……一切都是那么老,以至于我常会有一种穿越的感觉,觉得好像有点回到19世纪的欧洲一样。其二是建筑里面的老。尤其是好多建筑里面的老旧电梯,在我印象里似乎只有上世纪30年代的老电影中才会有,只是它虽老,却依然很好地用着,这要在中国估摸着连同建筑都一起被打上一个大大的“拆”字了。我在想,这应该能体现至少两方面的意义:一是建筑也好,设施也好,质量很好,维也纳的建筑很多岂止超过百年,有的都有好几百年的历史,却依然伫立在维也纳的街头;二是欧洲人似乎骨子里就尊重传统,他们觉得能保留的尽量保留,不能保留的想尽办法改一种方式继续保留,所谓的物尽其用,原来在这里才真的是这样。

建筑的老也体现在我们学习的维也纳应用艺术大学,它是欧洲的著名艺术大学,但在我们第一天上学时居然没找到它的大门;我们以为是后门,进去之后才得知它是正门,这对习惯于再破的学校也要一个很牛的门脸的我们来说,似乎可以小小地“鄙视”一番。然而就是这样的学校,却培养了柯克西卡(Oskar Kokoschka)这样的大师。进入学校内部,像维也纳其他建筑一样老旧的陈设,老旧的楼梯,老旧的地板依然在目。相对于国内的大部分大学来说,这样的学校建筑都该是划入推倒重建的范畴,可人家愣是用着且用得很好。国内大学现在大部分都是新的校舍,最美丽的环境,最先进的设施,可我总觉得,走在欧洲这样的校园里,走在这样的老旧楼梯上,踩在这样老旧的地板上反而有一种更踏实的感觉,当我去想象当下我正走着的楼梯也是柯克西卡当年曾经走过的,想象着多年后我走过的地板也会是更多年轻的学子带着艺术的梦想来学习而天天走的地板,难道不是很有意思吗?这个时候我的思绪便不再是断片似的,而是链接着过去和未来。

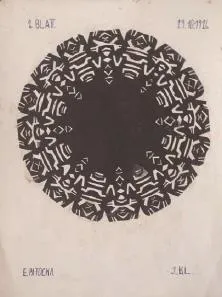

维也纳应用艺术大学的建筑是历史感十足的,而学校副院长Barbara Putz-Pleko教授带领我们参观了学校的画室之后也让我们知道学校的教学是注重传承的。我不知道我们学校的留校作业最早的是什么年代,在应用艺术大学一个普通的教室里,挂着的就有近百年前的学生作业,这个着实有点震撼到我,联想到维也纳街头的各种怀旧,可见珍视传统在这里是一个实打实的传统。而百年前柯克西卡曾经绘画过的教室依然在完好的用着,让我回忆起当年自己进中国美院学画时,拿到的画架居然是已然成名的画家的,记得当时的自己真是兴奋极了,总觉得由此学画多了一个神圣的使命感。我在想,这里的学生在学画的时候得知自己用着当年的大师曾经用过的画具,是不是和我当年一样,拥有油然而生的使命感呢?但我敢肯定的是在这里学习的学生无疑是幸福的,因为他至少知道在这里能学到什么,也知道这个学校过去有什么样的教学,可以实实在在地看到资料,而自己能够传承什么,也知道自己在这里的学习并非是没有上下文的学习,在这里不但有对传统的继承,更有对未来的开拓。反观中国的很多院校,情况就不是那么乐观了,很多院校的现状是:当下的建筑不是十年前的建筑,十年前的建筑不是二十年前的建筑;现在的校址不是十年前的校址,十年前的校址也不是二十年前的校址。在这样的学校里学习我想不论老师和学生都在客观上切断了对过去的记忆,而使日常的教学变成了断片式教学。

维也纳应用艺术大学大门

说到断片,在这里不得不提到我们自己国家的艺术教学以及艺术考学的模式。由于目前的考学机制,我们的学生的学习倒十足是断片式的。考试要求的死板导致高中阶段学生学画主要是基于“背”,即默写,画人要靠背五官的塑造,画静物要靠背瓶瓶罐罐的塑造,画风景依然如此。学生往往会形成这样一种认识,认为画画实际上是强调技术的行为,把技术和画画两个概念混淆为一件事情。这是典型的断片式学习,因为在手和脑之外,还有一个最关键的环节,那就是“看”。而这个“看”实际上才是我们的核心理念,因为通过脑和手的协调最终都是基于“看”的行为而展开的,同时将看的结果图像化。也因此,“看”才是我们艺术教学的核心。

我想我们大部分的大学可能就是这样的状况,这就造成了学校的教学传承变成了一个非常严重的问题。由此看来,其实学校的传承相对于学校的硬件建设来说,应该是更重要的吧。在维也纳应用艺术大学,我看到的是这样的状况。由此看来,也许我们的考察,不仅应该关注他们的先进的教学理念,更关注其踏实的办学理念。因为在我看来,有踏实的办学理念,所谓的教学方能有一个比较对路的发展方向,如果办学的方向不对,空谈教学并没有多大的意义。所以在这里,学校的办学理念相对于学校的教学理念而言更能够打动我。在这里,传承比起发扬更重要!

说到传承,在维也纳体现最淋漓尽致的莫过于维也纳艺术史博物馆了。在那里包含了古代埃及工艺品,古代欧洲工艺品,中世纪以来各时期欧洲的绘画及雕塑作品……很多只能在画册图像资料上才能看到的名画也终于能够一睹为快,见到了庐山真面目。比如我一直很喜欢的画家勃鲁盖尔的《巴别塔》,17世纪弗兰德斯的旗帜鲁本斯的《海伦像》,伦勃朗的《自画像》……如此富丽堂皇的建筑中陈列,我置身其中,仿佛又亲身经历了一次西方的文明史的演进。

维也纳应用艺术大学校园一瞥

维也纳应用艺术大学1926年的学生作业

维也纳应用艺术大学的楼梯

柯克西卡用过的画具

维也纳应用艺术大学20世纪上半叶学生作品墙

维也纳应用艺术大学的楼梯栏杆

维也纳艺术史博物馆从规模上来讲,还只是世界第四大博物馆,却让我以小跑的速度花了半天时间才能看完,心仪的画前也是根本不敢多逗留,总觉得前面是不是还有更好的在等着我。最后只能做些调整,在心爱的大师画前多做观摩,而其他就匆匆略过了。现在想来依旧有些遗憾,如果能再抽出一天时间,我必定在那里细细品味。作为一个学习西画的学生,在这个时候才真心羡慕起欧洲人了,当我在博物馆看到那些可以拿着画具悠闲来临摹大师作品的人,心中着实是羡慕的。而我作为一个过客,难得的机会来到这里实地观摩一番也是匆匆一瞥,能像那些老先生一样能够悠哉悠哉地过来实地临摹大师的作品也算是一种奢望了,大部分时间只能是通过图片资料去感受大师的魅力,这算不算也是另一种形式的断片式学习呢?

其实断片式学习在中国倒是由来已久的。从秦始皇焚书坑儒开始,中国的历史基本就是一个断片的历史,朝代的不断更替,实际上便是不断推到重来的历史。黑格尔在著名的《历史哲学》中说:“中国的历史本质上看是没有历史的,它只是君主覆灭的一再重复而已,任何进步都不可能从中产生。”这句话显然深深刺痛了中国人敏感的神经,但某种意义上我却认同这个论断。在我看来他说的是,中国不存在自我变革性的历史,在秦始皇之后孙中山之前中国一直都是同一个制度结构,精神框架,社会组成,官僚体系,并没有质变性的改革过任何事情(偶尔有点新文明的萌芽又总是被战争直接无情地扼杀在摇篮里),只不过是不同的演员上演同一部戏剧,你杀我我杀你,赶跑上一个下一个继续,只有朝代的变化而没有任何制度上的进步。在这样一个状况下执政者也许也需要人民活在断片下,因为人民只有活在断片下,没有上下文地活着,也许才能让这个朝代长治久安,千秋万代。

维也纳艺术史博物馆内景

维也纳艺术史博物馆藏古埃及艺术品之一

维也纳艺术史博物馆古典艺术展厅

而如今,千百年来断片的状态让我们缺少了应该有的自信,也让我们没有了判断。也难怪,当下的中国需要先进的技术必须向西方引进,需要先进理念需要向西方学习,需要先进的管理制度需要向西方看齐,连中国想要学习一下中国自己的东东也许也非要从西方那里取不可。中国人似乎从来没有像现在这样不自信过,人们喜欢看西方的电影,喜欢西方的名牌,追逐西方的明星,甚至喜欢西方的月亮……一时之间,喜欢国内的东东便成了老土。八十年代的出国热到现在也是愈演愈烈,仿佛出国便成了国人一个普遍的热切的念想:学生选择了出国留学,办学的选择出国考察,百姓选择了出国旅游……我在想这也许是一个积极的态度,只是我个人并不希望学习只是照搬,西方的美好只是一个亮点,其内核在我看来无非便是西方文明的根没有断过。所以从这个意义上讲,学习西方是一个向西方的系统的学习,能知其然更知其所以然的学习,我想这样对于我们的教学也许能增加一点实事求是的精神,而如果看到精彩的亮点就拿过来用,我想也还是会掉到断片式学习的陷阱中去。那么我们将继续循环,回到黑格尔的“一再重复论”里去。

(陆明辉,苏州工艺美术职业技术学院讲师)

维也纳艺术史博物馆古埃及展厅

维也纳艺术史博物馆藏古埃及艺术品之二