住房分配秩序变迁的轨迹:单一还是多重?

2014-05-03黄建宏

黄建宏

(中共广东省委党校 广东 广州 510053)

城市住房分配应选择何种道路是中国社会主义现代化的核心议题。在高度集权的计划经济时代,住房分配采取“反资本主义和反市场”的再分配模式。改革开放以后,针对此模式累积的弊端,政府对城市住房分配进行了改革,住房再分配由此逐渐向市场分配转变。

一、制度变迁:一个历时性陈述

(一)从承认市场到否定市场的住房分配模式

计划经济时期的城市住房分配以再分配模式为主,但再分配模式的形成经历了一个曲折的过程。1949~1955年是城市住房分配的过渡时期,由于新中国刚成立初期的政权并未稳定,国家为了实现稳定的制度转型[1],对私有住房采取“有区别对待”而非“一棒打死”,除了资本家、大地主等反动派的私有产权被没收外,普通市民及小规模的产权拥有者并没有包括在内,特别是允许某些商界私有产权的继续存在,如此才能争取多数人的政治支持。

经过建国初的过渡阶段,城市住房分配模式发生了很大改变,但由于整体住房状况的窘迫及社会主义意识形态的原故,国家开始对城市私有住房进行社会主义改造。具体改造方法有两种:一是政府有选择性的统一租赁,被选择的住房称为“经租房”,房主从政府手中收取统一规定的租金,一般是政府从员工手中收取租金的20%~40%不等[2]。二是政府对其他私有住房实行租金控制,租金仍由房东向住户直接索取,控制的目的是防止房东的投机性或盈利性行为。这两大举措导致房东失去投资私有住房的动力,几乎没有人会建造大于某种标准的住房,结果是有些私有住房不得不转化成公房,国家政策有效地阻止了私有住房的供应。到1966年,住房市场几乎全被废除,国家承担城市住房供应、分配及维修,并由市房管局及单位来管理住房,住房不再被认为是一种商品而是国家福利的组成部分。显然,通过社会主义改造,政府基本实现了政治和意识形态的目标。之后,受“文化大革命”及人口快速增长的影响,住房福利思想达到顶锋,截至1978年,建立的是福利住房制度。

福利住房制度的特点是:国家统一安排投资资金,单位则是提出建房申请,并按照所拨数额的多少来决定住房建设的量,而后单位再按照行政等级秩序的高低标准将所建住房分配给员工。这就产生两种不平等形式:一是单位间不平等,单位行政级别高和规模较大则获得更多的住房投资资金,员工住房困难比例较低;二是单位内不平等,职工官方地位是影响住房权利最为重要的因素,干部享有特权而工人几乎没有优先权[3]。另外,由于住房产权归国家所有,国家成了唯一合法的“房东”,私人开发商并没生存空间,这就决定了住房不是一种商品,而是以福利产品的形式分配给员工,员工只需要上缴一定数额的住房租金,租金的标准非常低,仅占家庭收入的2%~3%左右[4]。

(二)从再分配到市场转型的住房分配模式

为应对城市住房危机,中国于1978年以后开始推行渐进式住房市场化改革。整个住房改革大致分为两个阶段:

第一阶段(1979~1998年)以私有化单位公房为重点。1980年伊始,国家陆续出台一系列旨在私有化住房的政策(见表1),私有化的重心放在单位“存量”房,“增量”房则处次要位置。首先,在原“存量”公有住房改革中,国家采取把单位住房卖给原住户的方法,但此方法仅仅是巩固原计划时代基于单位、职位、行政等级等标准上的分层秩序。其次,在“增量”住房改革中,国家则是试图各项政策促进个体与市场建立起直接联系,但实际情况与住房市场化改革目标并不吻合,个体与市场建立直接关系还十分困难,因工资改革滞后,房价收入比还非常高,多数员工只有通过单位这种平台才能够购买到商品房。有研究发现:商品房市场仍与公共部门保持强关系,明显受到公共政策发展影响及规制。商品房常常由国家建设公司来开发,而购买者往往是公共部门单位而非私人个体[5]。

显然,这一阶段住房改革的重心放在私有化原“存量”公房,新“增量”住房则仅处于次要位置,但无论是原“存量”住房抑或是新“增量”住房均在旧制度的框架下运作,再分配模式仍占主导地位。

第二阶段(1998年至今)以住房货币化改革为重点。1998年是中国住房体制改革最具标志性意义的一年。朱镕基主持召开国务院房改领导小组第三次会议,并亮明态度:“要作个决定,今年下半年停止福利分房。”随后国务院下发《关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》。此刻起,原福利分房制度彻底被废止,国家开始推行全面住房货币化改革。

住房货币化改革以后,城市住房分配发生很大变化。首先,与以前相比有一个很大调整,就是实行住房现金补贴。但现金补贴方式在不同地区或国有单位间存在差异,有的地区选择一次性现金补贴,有的地区选择按月发放住房津贴,而不同单位间的最大区别在于:那些经济实力较弱的国有企业由于没有足够现金而推迟执行现金补贴,甚至有些企业干脆不发,由此造成新形式的不平等。与此同时,现金补贴的方式仍然基于旧制度框架下的等级分配标准,非常不利于刚进来的年轻职工[6]。

其次,禁止单位为其职工建房或购买住房。虽然1998年下半年国家开始停止住房实物分配和实行住房分配货币化,但各地却采取各种变通方式推迟中央政策。一些中央部委及下属行政事业单位、大型央企和北京市地方政府系统继续为员工提供内部集资房、团购房、经济适用房等。一个名为《公务买房内部价惊人》的帖子曝光了公务员群体以福利名义继续享受住房市场的优惠价。一则《中石油再曝“领导团购房”副处级人手一套》的新闻爆料了中央在京单位购房凶猛,文中记录了详细的数字[7]。这是典型的“变相住房福利”。

最后,住房货币化改革的全面实行,意味住房获得更多地取决于居民的家庭收入,靠家庭收入通过市场途径购房或租房。但市场的供给路径必然会导致两极分化,高收入者不仅可以从住房市场中解决住房基本需求,而且还可以进行住房投资而拥有多套住房。相比较之下,低收入家庭由于住房承受能力不足而无法通过市场途径来解决住房的基本需求,随着近年来城市房价的飞速上涨,大多数城市地区的房价收入比已经突破了发展中国家3~6倍的合理范围,指望市场途径来解决这类低收入家庭的住房需求更是渺茫,唯一可行的路径是依靠制度来解决,即政府为低收入家庭提供保障性住房。

二、转型议题:变迁轨迹是单一还是多重?

计划经济时代,住房作为一种基本的福利产品被纳入到社会主义国家“再分配”体系中,职工按照位置能力、工龄等标准来获取住房,住房供应与投资几乎全部掌控在国家和单位手中。改革开放以后,国家开始推进住房市场化、货币化及社会化改革,城镇居民的住房选择自由度增加,居民可根据个人偏好和家庭住房购买力从市场上即开发商手中选择相应的住房。这种分配逻辑变迁引发了学者以住房资源分配为视角重新审视中国的市场转型。

(一)市场转型理论:单一轨迹

市场转型理论在于回答这样一个问题:从计划经济时代的等级制向市场经济转型过程中社会经济地位获得机制将发生何种变化[8]。鉴于资源分配的市场与再分配规则有着本质区别,向市场转型将导致人们资源获得模式的变化,这从理论逻辑上讲是无可争议的。中国的改革开放为探讨和验证这样一个理论观点提供了千载难逢的机会。

市场转型理论将市场看成一种纯粹理想型市场,市场经济不受任何国家或社会外界力量的干预,生产者与消费者直接见面是资源分配的主要特征,在这种情况下,劳动力和商品价格将摆脱行政性指令的干预而直接以买卖双方的同意为基础,直接生产者对其商品及劳务的条款将享有更大的决定权,所以市场经济体制下资源获得的决定性因素是生产者的市场能力/人力资本。

基于市场机制的分配特征,市场转型理论主要围绕着“市场权力论题”、“市场刺激论题”、“市场机会论题”三个大论题和十个假设而展开。这些论题和假设主要在于说明市场出现以后资源获得逻辑的演变,再分配经济体制下的权力控制模式将转移为类市场交易的权力控制模式,因为经济剩余已经不再上交给国家,而是在生产者与消费者的直接交易中产生;市场经济体制下劳动报酬与个人绩效开始挂钩,这种市场刺激模式导致个体自致能力(人力资本)必然受到重视;市场为群体社会流动开辟了新的机会空间[8]。总之,市场转型理论认为市场转型就是再分配制度的瓦解及市场规则的盛行,也因此再分配体制下资源分配的权力逻辑自然丧失,取而代之的是资源分配的市场逻辑,这种发展轨迹是单一的,即转型的结局只能是单一的市场。

(二)权力优势分析:双重轨迹

“有权力就有房”已成常识性议题。自从市场转型理论提出以来,诞生了许多与之相佐的观点:“权力维续论”认为,由于党和政府在转型时期仍然是领导核心,再分配的影响空间尽管在减小,但仍会继续存在,权力回报不会贬值[9]。“政治市场论”则认为,转型过程产生“政治市场”,这种市场存在多种讨价还价的现象,如单位与国家、单位与地方政府及单位内工人与管理者的讨价还价等,以致政治资本仍然有回报优势[10]。“权力变形论”认为,政治精英在制度转型过程中由于顺利实现转行(企业家或董事)而仍然是市场上的弄潮儿[11]。与“权力变形论”的解释不同,“权力衍生论”认为,权力精英在没有转行的情况下,以“寻租”的形式继续在住房分配中立于不败之地[12]。

上述理论有一个共同的特点:认为中国的市场转型将沿着双重的轨迹发展,即再分配与市场同时发挥。整体上讲,再分配空间在缩小但并未完全退出,这可从政府及单位层面上进行寻找。政府层面上的再分配是为了解决住房市场运作中的“失灵”现象,为中低收入家庭提供保障房,这种分配遵循“弱势优先”原则。单位层面上的再分配体现为“房改房”、“折扣商品房”等,这种分配遵循“权力优先”原则,权力精英尤其是再分配权力精英可得到更多单位资源。与再分配空间逐渐缩小截然相反,权力寻租空间却在逐步扩大。权力寻租是“放权让利”改革的后果,中央集权向地方放权的改革势必导致地方政府对本地区市场拥有更高的干预权。

(三)新制度主义分析:多重轨迹

鉴于市场转型的复杂性和特殊性,后继研究主张对市场转型进行新制度主义分析,即强调社会分层差异是由于其背后制度框架的变化,这种制度框架的变化形成了多样的利益和机遇结构,从而影响这些结构中的人努力实现权力和资源最大化的选择[13]。此观点暗示:“市场本身并不是问题,问题在于确定市场的不同制度和条件。我们应该把这些制度和条件置于理论和经验研究的中心。”[14]市场转型争论的焦点是制度,市场转型转变的也正是制约市场发展的各种制度,市场转型其实是某种意义上的制度转型[15]。制度赋予再分配者以权力,在市场转型中,人力资本回报的提升及政治权力回报的下降是倪志伟的观点。其它与之相对的观点无不是对各种制度的细致考察,是对政治制度、经济制度、复杂的地方性制度、路径依赖、转型国家的特殊背景等的分析。

结合上述观点,本文以住房数据重新审视市场转型议题。受中国渐进改革影响,住房市场化改革是否沿着市场转型理论所预设的单一轨迹发展,抑或是受旧分配制度影响及地区间制度差异的左右而呈现多重轨迹?这是本文分析的问题。

三、数据、变量及模型:来自住房面积的证据

(一)数据来源

数据来源于2009年中国健康与营养调查(CHNS),该调查选取辽宁、黑龙江、江苏、山东、河南、湖北、湖南、广西及贵州等九个省份为调查点,并以家户为单位,采取多阶段分层随机整群抽样。调查内容涉及住房状况住房产权、面积及质量等相关信息。本研究仅选取城市居委会自购房家庭样本,并去掉职业为农村、渔民及猎人的居委会家庭户,最终共获得40个区县及1190个家庭户。

(二)指标操作化

因变量。本文选取自购房面积为因变量,自购房和面积的测量分别为:“你的住房/公寓是自己买的吗?”和“你家住房使用面积有多少?”模型分析时将面积进行对数化转换,以满足正态分布。

自变量。本文对缺失值进行处理[16],类别变量增加“缺失值”项,连续变量的缺失值用均值替代。另外,住房市场化改革以后,住房选择往往是家庭行为,故自变量包括户主个体变量与同住家庭成员汇总变量,以进行比较分析。基本分布参见表2。

(1)年龄:指户主年龄,缺失值由总体样本均值替代。

(2)家庭规模:指同住成员个数,缺失值由总体样本平均值代替。

(3)家庭收入:指去年家庭人均年收入,以元为单位,缺失值由该区县平均家庭收入替代,模型中进行对数化处理。

(4)郊区:二分类变量,郊区赋值1,不是效区为0。

(5)户口:二分类变量,农户赋值0,城市户赋值1,缺失项赋值2。

(6)婚姻:二分类变量,从未结过婚赋值0,结过婚、丧偶等赋值1。

(7)户主个体变量:职业分为“负责人”、“专业技术人员”、“办事服务人员”、“其他从业人员”及“无业和缺失项”,以“其他从业人员”为参照类;单位性质分为体制内(党政机关及国有企事业单位)和体制外两种,体制外为参照类;教育指户主受教育年限,缺失值由总体样本均值代替。

(8)同住成员汇总变量:有家庭负责人个数、专业技术人员个数、办事服务人员个数及其他从业人员个数;单位性质以体制内个数表示;教育资本为同住家庭成人(>=18岁)的平均教育水平。

表2 变量的基本分布情况(N=1190)

(三)统计模型

与一般回归模型相比,多层次模型可以分析变量效应的层级异质性。当变量的效应存在区间差异时,用一般回归的最小二乘法进行模型估计将得出有偏误的统计结果。本研究采用多层次随机截距模型,即将截距B0设定为随机,U0是截距B0的区县效应,表示截距B0在不同区县的离散程度即方差成分,若U0不等于0且显著,则截距B0确实存在区县差异。

Level-1Model

Y=B0+B1*XⅠ+R

Level-2Model

B0=G00+U0

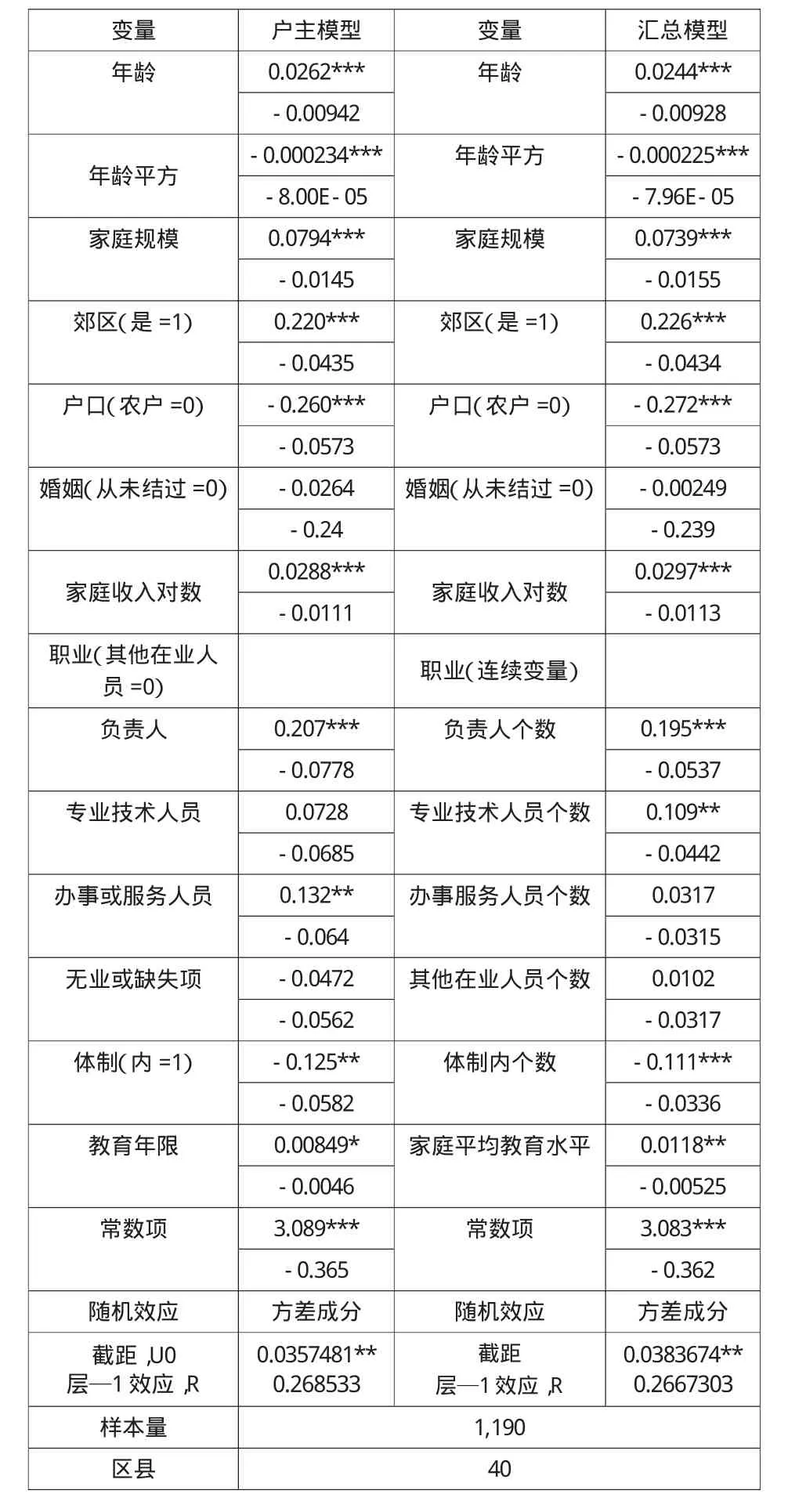

表3显示自购房面积的两个统计回归结果:户主模型和汇总模型。户主模型中的职业、体制及教育资本变量仅指代户主个人变量,而汇总模型中的职业、体制及教育资本由同住家庭成员汇总得出。两个模型中区间效应U0均达到显著水平,说明住房面积分配存在区县间的差距。

表3 自购房面积的户主模型和汇总模型

根据表3,年龄与自购房面积成“倒U”关系,转折点约在55岁左右。另外,家庭规模与住房面积成正相关;郊区住房面积比中心地带更大,但农户比城镇户的自购房面积大。婚姻与住房面积并没有关系。家庭收入无论在户主模型还是汇总模型中均显著,系数方向表明家庭平均收入的增加有助于改善居住面积。

在户主模型中,与其他从业人员相比,负责人及办事人员有明显优势,但专业技术人员优势并不明显,在模型中并不显著。在汇总模型中,负责人个数与专业技术人员个数越多,则自购房面积就会越大,办事及服务人员与其他从业人员的个数与住房面积并没有关系。从这两个模型的统计结果看,权力精英在住房市场上仍然保持明显优势,但专业技术精英的优势仅表现在汇总模型中,户主模型中并不明显。

住房市场化彰显了教育资本在住房回报中的重要性,无论是户主模型还是汇总模型,教育系数均为正且显著,教育水平越高,则家庭在住房面积分配上更有优势。另外,住房回报的单位优势并不存在,体制内群体在住房面积分配上反而表现出弱势,户主在体制内工作或在体制内工作的家庭人数越多,则住房面积就会越小。住房市场化改革已走出了“单位社会主义”的惯性,单位因素对住房分配的影响已发生了变化。

四、结论与讨论:住房分配秩序变迁多重轨迹

在我国由再分配体制向市场体制转变的过程中,以市场为导向的经济体制改革改变了资源的配置方式,是整个社会利益的重新调整和财富的重新分配,中国的社会结构和阶层状况发生了巨大的变化,由此引发了有关中国市场转型及资源分配秩序变迁的探讨和争论。

市场转型理论认为,中国的市场转型所导致的直接后果是,资源分配向有利于直接生产者的方向发展,而旧分配制度下的获益群体将受损,即权力资本贬值而人力资本升值。此理论观点仅得到本文数据的部分支持。基于2009年中国健康与营养调查自购房面积的分析发现,转型期的中国城市住房分配已出现同西方市场经济运行模式相类似的某些特征,主要有:年龄与住房面积成“倒U”关系,家庭规模、教育年限与家庭收入均与住房面积呈正相关,这些发现所反映的是住房市场的分配逻辑,这是城市住房分配变迁的第一个发展轨迹,其已走出了旧制度的分配规律。旧分配制度的特点是:城市住房分配与工龄紧密相关,年龄大则工龄长,所分配住房面积也较大;住房分配主要服务于国家整体经济发展计划,而非住户的实际需求,家庭规模与住房分配的关系较弱;住房资源掌控在国家手中,居民只能租而不能买,住房分配与收入无关甚至是负相关[17];教育回报的市场机制并不存在。

市场分配轨迹成形的另一个表现是:市场的技术回报逻辑正日渐凸显。模型中显示,专业技术人员有住房回报优势,但仅在汇总模型中达到显著,即家庭内从事专业技术工作的人数越多,则优势就会变得非常明显,而仅户主属于专业技术人员的家庭,在住房面积上的优势并不十分明显。显然,市场转型凸显家庭因素的重要性,住房分配应综合考虑家庭成员的各种能力。

与市场转型理论所预设的单一发展轨迹不同,本文发现旧分配制度下的获益群体的住房回报仍保持明显优势,说明住房市场化改革并没有降低权力的回报,恰恰相反,市场的发展导致了一种“新的双轨制”的出现,即尽管商品和服务价格已高度市场化,但土地要素价格却远未市场化,这两大体系之间存在巨额租金,也因此产生了以公共权力为背景,自下而上地寻找和套取商品与服务价格同要素价格之间的巨大价格差[18]。这是市场化改革“放权让利”政策的后果,市场化改革为权力精英提供了“寻租”的空间。从这个维度上讲,本文得出城市住房分配的第二个发展轨迹是,市场因素与旧的分配制度共同塑造城市住房分配的不平等结构,市场与再分配共同强化。

城市住房分配的第三个轨迹是单位制的影响正在减弱。计划经济时代,几乎所有的城市居民被安排在国有单位中,单位资源成了影响城市住房分配的重要因素,1980~1998年的房改,由于公房出售经由单位平台完成,单位介入住房分配的力度更强,但1998年福利分房终止后,单位住房分配角色开始淡化。近年来,由于房价的飞速上涨,有一种流行的观点认为,福利分房后,单位实际上并没有退出住房市场,而是以折扣商品房、购房补贴等新的方式继续介入住房市场,有关公务员继续享受优惠价及“领导团购”房的例子均在于说明单位对住房分配的影响持续存在,但本文发现,体制内群体在住房面积的分配上并没有优势,当前普遍流行的“单位介入住房市场”的观点并不具有普遍性。

住房市场化改革以后,城市住房分配的又一发展轨迹是地区非同步转型。住房改革采取由点到面逐渐铺开,先行试点而后推广至全国,这样的改革路径造就了住房分配在区域间存在着很大的差异性。本研究发现,城市住房面积分配存在区县间的随机效应,主要是不同地区的住房储备、地方政府行为及住房市场化程度不同所致。遗憾的是,本研究并没有进一步探寻和验证住房分配区间差异的影响因素。

归结起来,中国城市住房分配经历了一个复杂的变化过程,市场转型理论所预设的单一轨迹即“市场化改革后的住房分配完全遵循市场规”的观点并不完全解释中国的转型规律,中国城市住房分配秩序正经历多重的发展轨迹。

[1]Zhang Xingquan.Chinese Housing Policy 1949-1978:the Development of a Welfare System[J].Planning Perspectives,1997,12(4):433-455.

[2]李实,罗楚亮.中国城镇居民住房条件的不均等与住房贫困研究[R].2006.

[3]Wang Yaping and Murie Alan.Social and Spatial Implications of Housing Reform in China[J].International Journal of Urban and Regional Research,2000,24(2):397-417.

[4]李斌.分化住房政策:一项对住房改革的评估性研究[M].北京:社会科学文献出版社,2009:43.

[5]Wang Yaping and Murie A..Commercial Housing Development in Urban China[J].Urban Studies,1999,36(9):1475-1494.

[6]Wang Y.P.,Wang Y.L.and Glen B.Chinese Housing Reform in State-Owned Enterprises and Its Impacts on Different Social Groups[J].Urban Studies,2005,42(10):1859-1878.

[7]中石油再曝“领导团购房”副处级人手一套[R].来自凤凰网.http://house.ifeng.com/rollnews/detail_2012_03/20/13325 213_0.shtml.2012-03-20.

[8]Nee V.The Theory of Market Transition:From Redistribution to Markets in State Socialism[J].American Sociological Review,1989,54(5):663-681.

[9]Bian Yanjie and John R.Logan.Market Transition and the Persistence of Power[J].American Sociological Review,1996,61(5):739-757.

[10]Parish W.L.,and Michelson,E.Politics and Markets:Dual transformations[J].American Journal of Sociology,1996,101:1042-1059.

[11]Rona-Tas A.The First Shall Be Last:Entrepreneurship and Communist Cadres in the Transition from Socialism[J].American Sociological Review,1994,100:40-69.

[12]Liu Xin.Redistributive Power, Rent-Seeking Ability,Marketability and Life Chance:a Power Generation Theory of the Mechanism of Social Stratification in Transition-Era China[J].The Chinese University of Hong Kong,2004:9-10.

[13]陈那波.海外关于中国市场转型论争十五年文献述评[J].社会学研究,2006(6):188-212.

[14]Walder A.Markets and Inequality in Transitional Economies:Toward Testable Theories[J].American Journal of Sociology,1996,101(4):1060-1073.

[15]Gerber T.P.Membership benefits or selection effects?Why former Communist Party members do better in post-Soviet Russia[J].Social Science Research,2000,29,25-50.

[16]John R.Logan,Bian Yanjie and Bian Fuqin.Housing Inequality in Urban China in the 1990s[J].International Journal of Urban and Regional Research,1999,23(1):7-25.

[17]Szelenyi Ivan.Social Inequalities in State Socialist Redistributive Economies-Dilemmas for Social Policy in Contemporary Socialist Societies of Eastern Europe[J].International Journal of Urban and Regional Research,1978,19(1-2):63-87.

[18]田伟.双轨制改革的历史回顾与评价[J].理论学刊,2009(4):53-56.